■気の迷い■

| 検索ページから「エネループ 電池比較 試験 放電器」などの検索でこのページに来られた方はメニューページからどうぞ。→→→ |■気の迷い■ メニュー| |

◆Panasonic充電器 BQ−390 個別充電表示化改造 ◆

(今回改造部品代 77円)

検証 「秘密の満充電維持機能!?」+「どこまで充電できる?」

(今回改造部品代 77円)

検証 「秘密の満充電維持機能!?」+「どこまで充電できる?」

※ タイマー実験以降を追加しました (06/5/12)

※ 5/20の更新を反映 (06/5/26)

※ デジトラ互換表を掲載 (07/1/14)

ニカド/ニッケル水素充電池用の充電器は各メーカーから多数発売されています。

私が普段使用しているのはPanasonic製のBQ−390という充電器です。

ニカド&ニッケル水素電池対応の急速充電器で、2600mAhの電池まで正式対応しています。もちろんエネループやパナループの充電もOKです。果たしてどこまでの大容量電池まで充電できるのかはこのページのラストに…

もう発売からかなり経ちますがつい先日までPanasonicの充電器の同クラスの中では最新の物でした。(つまりそれくらい新製品が出ていなかった…)

急速充電、小型軽量、電源プラグは折り畳み式で持ち運びに便利、海外でも使えるオート電圧(100-240V)と性能的には申し分無いのですが、他社製品や最近発売されている新型(BQ-396/BQ-391)と比べて1つ足りない物があります。

それは「個別充電表示ランプ」の存在です。付いていません。

せっかく充電は電池1本づつ独立制御されているのに、表示ランプは1つだけで同時に複数本の充電をしている時にどの電池が充電中なのか、どの電池が終わったのかがわかりません。

新型(BQ−396)では液晶表示で4本別々に充電の進行状況まで確認できます。

個別表示があるとないとでどういう違いがあるのでしょう。

たとえば4本充電時、全部の電池が揃って使用されていて特に問題無く充電完了すれば良いのですが、その中の1本だけ不良になりかけでごく短時間で充電が終了してしまっていても、ランプが1つだけでは全部の充電が終ったことしかわかりません。( 完全に不良な電池がある場合はランプが消えてエラーとなります)

また、電池の端子は手の脂などで意外と汚れやすく、目で見ただけでは別になんとも無いように見えますが実は汚れや端子金属の酸化で抵抗値が上がり、正常に充電し難くなっている場合があります。

汚れた電池ではスロットにちゃんと挿したつもりが汚れのせいで電流が正しく流れず、感知されずに充電が開始されていなかった!なんて事も起こります。他の電池は感知されているので元からある充電中LEDは点滅をはじめますから、見た目は全部の電池が充電されているように見えますが実は1本だけ充電されていなくて、充電が終って取り出して使用機器に入れたらいきなりバッテリー残量警告が出てアウトということになります。

警告が出て使用が止まるならまだしも、複数本の電池を直列に入れる機器でもし機器が動作して電流が流れてしまえば、充電されなかった電池には+と−が逆方向に充電しようとする電流が流れてしまい、結果的に転極という症状になって使えなくなってしまったり、最悪は液漏れ・破裂・爆発をしてしまうこともあります。

こういう時も、個別にランプがついていたら「ああ、ちゃんと全部に充電してるな」と目に見える安心で精神的にも良好です。

そこでBQ−390に個別充電表示ランプを追加し、各電池の充電状態を表示する機能を追加しました。

上の画像のオレンジ色のLEDが左から順に点滅しているのが改造後の状態です。

電池1本づつに順番に(パルス状に)電流を流し充電している様子が手に取るようにわかります。1〜2本の場合と3〜4本の時は切替タイミングが変わります。

充電が終ればその電池の上のLEDは点灯しなくなりますので個別に充電が終ったことがわかります。

(そして全部の充電が終わると、説明書には書かれていないある行動が!)

私が普段使用しているのはPanasonic製のBQ−390という充電器です。

ニカド&ニッケル水素電池対応の急速充電器で、2600mAhの電池まで正式対応しています。もちろんエネループやパナループの充電もOKです。果たしてどこまでの大容量電池まで充電できるのかはこのページのラストに…

もう発売からかなり経ちますがつい先日までPanasonicの充電器の同クラスの中では最新の物でした。(つまりそれくらい新製品が出ていなかった…)

急速充電、小型軽量、電源プラグは折り畳み式で持ち運びに便利、海外でも使えるオート電圧(100-240V)と性能的には申し分無いのですが、他社製品や最近発売されている新型(BQ-396/BQ-391)と比べて1つ足りない物があります。

それは「個別充電表示ランプ」の存在です。付いていません。

せっかく充電は電池1本づつ独立制御されているのに、表示ランプは1つだけで同時に複数本の充電をしている時にどの電池が充電中なのか、どの電池が終わったのかがわかりません。

新型(BQ−396)では液晶表示で4本別々に充電の進行状況まで確認できます。

|

2007年4月、新型「BQ−391」が発売されました。 BQ−391では個別LEDで4本別々に充電の進行状況まで確認できます。 |

個別表示があるとないとでどういう違いがあるのでしょう。

たとえば4本充電時、全部の電池が揃って使用されていて特に問題無く充電完了すれば良いのですが、その中の1本だけ不良になりかけでごく短時間で充電が終了してしまっていても、ランプが1つだけでは全部の充電が終ったことしかわかりません。( 完全に不良な電池がある場合はランプが消えてエラーとなります)

また、電池の端子は手の脂などで意外と汚れやすく、目で見ただけでは別になんとも無いように見えますが実は汚れや端子金属の酸化で抵抗値が上がり、正常に充電し難くなっている場合があります。

汚れた電池ではスロットにちゃんと挿したつもりが汚れのせいで電流が正しく流れず、感知されずに充電が開始されていなかった!なんて事も起こります。他の電池は感知されているので元からある充電中LEDは点滅をはじめますから、見た目は全部の電池が充電されているように見えますが実は1本だけ充電されていなくて、充電が終って取り出して使用機器に入れたらいきなりバッテリー残量警告が出てアウトということになります。

警告が出て使用が止まるならまだしも、複数本の電池を直列に入れる機器でもし機器が動作して電流が流れてしまえば、充電されなかった電池には+と−が逆方向に充電しようとする電流が流れてしまい、結果的に転極という症状になって使えなくなってしまったり、最悪は液漏れ・破裂・爆発をしてしまうこともあります。

こういう時も、個別にランプがついていたら「ああ、ちゃんと全部に充電してるな」と目に見える安心で精神的にも良好です。

そこでBQ−390に個別充電表示ランプを追加し、各電池の充電状態を表示する機能を追加しました。

上の画像のオレンジ色のLEDが左から順に点滅しているのが改造後の状態です。

電池1本づつに順番に(パルス状に)電流を流し充電している様子が手に取るようにわかります。1〜2本の場合と3〜4本の時は切替タイミングが変わります。

充電が終ればその電池の上のLEDは点灯しなくなりますので個別に充電が終ったことがわかります。

(そして全部の充電が終わると、説明書には書かれていないある行動が!)

| ■ 改造する前に |

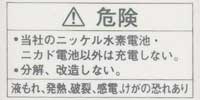

改造する前に、本体裏面の注意事項を読んでください。

改造する前に、本体裏面の注意事項を読んでください。「分解、改造しない」

メーカーは分解や改造を禁止しています。

もし分解や改造を行えば、故障や不具合に対してメーカー保証は効かなくなります。

改造に失敗すると故障して使えなくなる場合もあり、その場合もメーカーで(保証外の有償修理でも)修理を受け付けてもらえない場合があります。

また改造が原因の 「死亡」 「ケガ」 「感電」 「ショート」 「発火」 「有毒ガスの発生」 「爆発(電池の爆発も含む)」 「家が焼けて無くなる」 「精神的に落ち込む」 「悪霊に取り憑かれる」 ほか、全ての不具合に対しての責任は改造使用した本人の自己責任となります。

特にこの装置はコンセントからのAC100Vを直接扱う回路が基板上に混在していますので、取り扱いを間違えると大きな事故につながります。

当ページを参考にご自分で改造を行われる場合は、事故の無いよう十分に改造内容や電気知識の勉強をされた上で行ってください。

| ■ 開けてみよう |

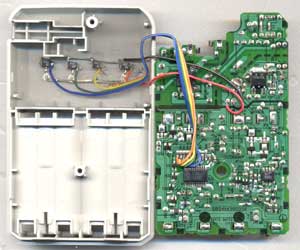

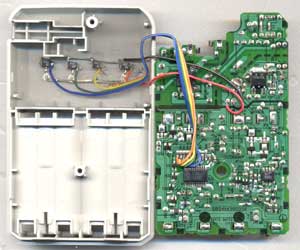

裏蓋を閉めているネジを2本外し、プラスチックのケース(かみ合わせ固定あり)を開けます。

裏蓋を閉めているネジを2本外し、プラスチックのケース(かみ合わせ固定あり)を開けます。中身は1枚の基板に全ての回路や部品が載っています。

コンセントプラグの部分だけ回転式になっている為に別パーツですので、ネジと一緒に保管して無くさないようにしましょう。(小さなロック用パーツが簡単に外れてしまいます)

1つ前の型の充電器BQ−370と比べると部品点数が約半分くらいになっていて、非常にすっきりしています。基板も両面基板から片面基板となりコストダウンされています。

基板の上1/3程度、横穴が空いているところより上が電源部、下が充電器回路となっています。

電源部の左側がAC100Vから低電圧に変換するスイッチング電源になっています。

スイッチング電源ではトランス式電源と違い回路の大半(一次側)にAC100Vが直接かかっています。この部分を間違ってショートしたりするとたいへんなことになりますので注意してください。

右側の狭い三角形(っぽい)の部分に二次側のレギュレーター等があり回路電源(5V)と充電電源(1.6V)を作っています。

下側の充電回路部を見てみましょう。

中央左に見えるいちばん大きなICが充電器をコントロールしているワンチップマイコンです。その周辺に4ユニットぶんの充電制御回路がそれぞれ配置されています。

右側に見えるICは電圧検出をする為の回路を作っているデュアルオペアンプLM358(互換品のローム10358)です。前機種のBQ−370ではクワッドタイプのLM324が使われていましたので、回路改良で約半分の部品で済むようになっています。

| ■ 改造ポイントを探す |

さて、いつものように基板パターンを追って回路図を書きます。

前に前機種BQ−370の改造を行っているので「多分似たようなもの」と思って回路を追うと、やはりほとんど同じでした。

前に前機種BQ−370の改造を行っているので「多分似たようなもの」と思って回路を追うと、やはりほとんど同じでした。

電池への充電は電源からパワートランジスタを通じて行われ、電流を流す/流さないはパワートランジスタをワンチップマイコンからコントロールしています。

(同じ回路が4ユニットあります)

個別充電表示LED用の信号を取り出せるのはA点とB点の二箇所です。

今回はA点を利用することにします。

実は前回のBQ−370の改造の際はB点を利用して、ドライバ・トランジスタでパワートランジスタと個別充電表示LEDの両方をドライブするようにしたのですが、電源を充電用電源から取るために電圧が低く、かろうじて赤色LEDが点灯する程度でしかドライブできずにかなり暗い光り方でした。

今回はそのような手抜き(苦笑)をせずに、まじめにLEDドライバを組んで点灯させます。世の中まじめが一番です。

右の回路図が改造後の回路です。

右の回路図が改造後の回路です。

A点は「充電していない時に0V」「充電している時はプルアップ抵抗を通じて回路電源の電圧がかかっている」という状態になりますので、A点に接続したデジトラはドライブ用トランジスタと同じ動作をして「充電していない時はOFFで電流を流さない」「充電している時はONでLEDに電流を流す」という働きをします。

今回はLEDの電源は回路電源の5Vから取りましたので、非常に明るく点灯させることができかなりキレイです。(BQ−370も手抜き改造じゃなくて、改造し直そうかな?)

LEDドライブ用にデジトラ(2SC3402)を使用します。

デジトラはデジタルIC回路での使用を前提にバイアス抵抗などが内蔵されたトランジスタです。外付け抵抗を用意しなくても良いのが便利です。今回のように部品を組み込む場所が限られている時などには特に重宝します。

2SC3402で無くてもNPNタイプのデジトラでしたら互換品(RN1202)でも構いません。ほかの似た定格のものでも動作します。単に手持ちの物を使っただけなので…。

「迷い箱」に2SC3402の互換品についてのご質問を頂きましたので、主要な互換表を掲載しておきます。(2007/1/14追加)

R1が大きいほど元の充電器回路への影響は少なくなります。但しベース電流は減りLEDに流す電流が減りますので暗くなります。

デジトラが購入できない場合は、普通の小信号用トランジスタ(2SC1815等)とベース抵抗R1(10KΩ)でも大丈夫です。狭い場所に入れる部品数が増えますが…

前に前機種BQ−370の改造を行っているので「多分似たようなもの」と思って回路を追うと、やはりほとんど同じでした。

前に前機種BQ−370の改造を行っているので「多分似たようなもの」と思って回路を追うと、やはりほとんど同じでした。電池への充電は電源からパワートランジスタを通じて行われ、電流を流す/流さないはパワートランジスタをワンチップマイコンからコントロールしています。

(同じ回路が4ユニットあります)

※ この回路図では充電電流の制御を行っている部分や電圧検出部

は記述していません。今回必要な部分のみ掲載しています

は記述していません。今回必要な部分のみ掲載しています

個別充電表示LED用の信号を取り出せるのはA点とB点の二箇所です。

今回はA点を利用することにします。

実は前回のBQ−370の改造の際はB点を利用して、ドライバ・トランジスタでパワートランジスタと個別充電表示LEDの両方をドライブするようにしたのですが、電源を充電用電源から取るために電圧が低く、かろうじて赤色LEDが点灯する程度でしかドライブできずにかなり暗い光り方でした。

※ BQ−370の改造記事は本ページの末尾に

今回はそのような手抜き(苦笑)をせずに、まじめにLEDドライバを組んで点灯させます。世の中まじめが一番です。

右の回路図が改造後の回路です。

右の回路図が改造後の回路です。A点は「充電していない時に0V」「充電している時はプルアップ抵抗を通じて回路電源の電圧がかかっている」という状態になりますので、A点に接続したデジトラはドライブ用トランジスタと同じ動作をして「充電していない時はOFFで電流を流さない」「充電している時はONでLEDに電流を流す」という働きをします。

今回はLEDの電源は回路電源の5Vから取りましたので、非常に明るく点灯させることができかなりキレイです。(BQ−370も手抜き改造じゃなくて、改造し直そうかな?)

LEDドライブ用にデジトラ(2SC3402)を使用します。

デジトラはデジタルIC回路での使用を前提にバイアス抵抗などが内蔵されたトランジスタです。外付け抵抗を用意しなくても良いのが便利です。今回のように部品を組み込む場所が限られている時などには特に重宝します。

2SC3402で無くてもNPNタイプのデジトラでしたら互換品(RN1202)でも構いません。ほかの似た定格のものでも動作します。単に手持ちの物を使っただけなので…。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

R1が大きいほど元の充電器回路への影響は少なくなります。但しベース電流は減りLEDに流す電流が減りますので暗くなります。

デジトラが購入できない場合は、普通の小信号用トランジスタ(2SC1815等)とベース抵抗R1(10KΩ)でも大丈夫です。狭い場所に入れる部品数が増えますが…

※ TOSHIBA製品は12×シリーズが小型です

[追加ここまで]

| ■ 追加回路を作る |

それでは追加回路を作って組み込んでゆきます。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。

前回のBQ−370では一回り大きかった事もありケースの中にLEDや抵抗を置いたり配線のとり回りをするのに結構余裕がありました。

今回のBQ−390は小型化が進んでいてケースの中にもほとんど追加部品等を配置する「隙間」がありません。基板上の部品の高さとケース天井の隙間がかろうじて数ミリほどある、ケース表面から見て6つのくぼみが並んでいる上側の3つの脇にします。

デザイン的には下側の3つのくぼみと並べたほうがすっきりするのですが、残念ながらその位置だと電源部の電解コンデンサと当たってしまい蓋が正しく閉まりません。

使用するLEDは直径3φのオレンジ色LED(別に赤でも緑でも青でもいいです、あ、青だと制限抵抗の値を変える必要が)で、透明モールドタイプにします。

透明モールドタイプにするのは、BQ−390(W)のケースがパールホワイトなのでここにニョキっとオレンジや赤の濃い色のモールドの頭が見えていては雰囲気を損なうからです。(ただの趣味…)

ケースにドリルで3φの穴を4つ空けたら、次はLEDとデジトラを組み込む用意をします。

全ての部品をケース内に置いて作業をしても良いのですが、プラスチックのケースにほぼぴったりと配置した部品の足にはんだ付けをしては熱でケースを溶かしてしまうかもしれません。ですので各部品を取り付け穴の位置にあわせた状態で別途空中配線でユニットを組みます。

全ての部品をケース内に置いて作業をしても良いのですが、プラスチックのケースにほぼぴったりと配置した部品の足にはんだ付けをしては熱でケースを溶かしてしまうかもしれません。ですので各部品を取り付け穴の位置にあわせた状態で別途空中配線でユニットを組みます。

LEDは同時には点灯せず、どれか1つしか点きませんので制限抵抗は1個だけにしてLEDのコモンに接続します。部品点数の削減ができます。

部品代はデジトラ8円×4個、LED10円×4個、抵抗一本5円、合計77円です。

配線材は手持ちの余り物を使用。0円。

ユニットを組んだら、ちゃんとケース穴にはまるかをよく確かめ、OKならハーネス配線を取り付けます。

配線は色分けして4ユニットある充電回路の何番目の表示を行うかを間違えないようにします。今回は色つきフラットケーブルの端切れを利用しました。(よく使う手です)

ハーネスが出来たら配線を必要箇所にはんだ付けします。

ハーネスが出来たら配線を必要箇所にはんだ付けします。

A点の信号はワンチップマイコンの脇に並んでいるプルアップ抵抗の足のランドが少し広くなっていますのでそこにはんだ付けします。

チップ部品の横(というかチップ部品をはんだ付けしているポイントそのもの)でのはんだ作業ですから細心の注意を払います。

回路電源とアース(GND)は電源部のレギュレータから各回路に向かわせるパターンで、ジャンパー線が張られているランドを利用します。

チップ部品ではなく、比較的大きなジャンパー線の足の裏になるのでここははんだ付けが楽です。

全ての配線が終ったら、もう一度目視で配線間違いが無いか、チップ部品横のぱんだ付けで隣とショートしていないか等を何度もチェックします。

ここでチェックを怠ると「壊れる」「火を噴く」「人生が不幸になる」などたいへん嫌な事がこの後に起こります。

チェックがOKなら通電テスト。

写真がありませんが、ハーネスを外に出したまま(まだ穴に取り付けない)ケースを仮に閉じて電源コンセントに挿します。

家中の電気が消えたり、充電器がピカッと青白く光ったり、変な音がしたり、煙が出たり、えもいえぬ香りが漂ってきたり、エクトプラズム(浮遊霊体)が出現したり…しなければ、電池をスロットに挿して正しくそこに対応したLEDが光るか確かめます。

電池は1本で4スロットに順に差し替えてチェックします。同時に2つのLEDが光ったらチップ抵抗横のはんだがブリッジ(隣まで繋がる)してしまっています。オープンコレクタタイプの出力なので瞬間的にショートして壊れることは無いはずですが、すぐに電源から抜いて修正しましょう。

LEDが正しく1つづつ光れば、次に電池に正しく充電用の電圧がかかっているかを確かめます。

記事では割愛していますが、充電回路の動作時の各部品・電池にかかる電圧や電流は全て測定しています。その上で問題無い範囲で追加部品を選定していますので配線間違い・はんだ付け不良等が無ければ正しく電池に充電電圧(約1.6V)がかかっているはずです。

電圧が計れない場合は、実際に電池を充電してみてちゃんと充電されるかを確認するしか無いでしょう。

テストをしてみて問題が無ければユニットをケース内に取り付けます。

テストをしてみて問題が無ければユニットをケース内に取り付けます。

穴にLEDを差し込んできっちり奥まで押し込みます。ケース内に余裕がありませんので各部品がぴったりケース内面に張り付くようにします。

ユニットを接着剤でケースに固定します。LEDがケース表面から少し出ていますので、外から押されてユニットが内部に飛び出すことが無いようにしっかり接着します。

接着したらユニット全体を絶縁テープかビニルテープで覆います。

ユニットを取り付けた場所はAC100Vがかかっている電源の一次側の真上ですから、もしユニットが少しでも動いて電源側の部品に触れたら・・・・ピカっ!

そんな事が無いようしっかり絶縁します。

絶縁が終ったら基板をケースの元の位置にはめて、組み込み作業は終了です。

追加した配線は電源の一次側の部分を通らないよう注意して取り回します。

蓋を閉める際、基板の横を通っている配線とケースの間の隙間も本当は線を通せるほどの隙間はありませんが、まぁそこは壊さない程度の力ずくで…。

ケースを閉じたら最終チェックです。実際に電池をセットして充電をしてみて、充電時間が改造前と変わっていないか、充電中に煙が出たりはしないかなどをチェックします。

表示回路を追加したことで充電回路内の一部の電圧などが微妙に変わっています。追加部品を確定するまでに幾度もの実験で充電性能(時間や電圧・充電容量など)には影響が出ていない事を確認していますが、充電器の個体差や配線のとりまわし、部品に互換品を使った場合の差異、ユニット作成時の腕前(?)などにより性能が本来より低下する可能性も否定はできません。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。前回のBQ−370では一回り大きかった事もありケースの中にLEDや抵抗を置いたり配線のとり回りをするのに結構余裕がありました。

今回のBQ−390は小型化が進んでいてケースの中にもほとんど追加部品等を配置する「隙間」がありません。基板上の部品の高さとケース天井の隙間がかろうじて数ミリほどある、ケース表面から見て6つのくぼみが並んでいる上側の3つの脇にします。

デザイン的には下側の3つのくぼみと並べたほうがすっきりするのですが、残念ながらその位置だと電源部の電解コンデンサと当たってしまい蓋が正しく閉まりません。

使用するLEDは直径3φのオレンジ色LED(別に赤でも緑でも青でもいいです、あ、青だと制限抵抗の値を変える必要が)で、透明モールドタイプにします。

透明モールドタイプにするのは、BQ−390(W)のケースがパールホワイトなのでここにニョキっとオレンジや赤の濃い色のモールドの頭が見えていては雰囲気を損なうからです。(ただの趣味…)

ケースにドリルで3φの穴を4つ空けたら、次はLEDとデジトラを組み込む用意をします。

全ての部品をケース内に置いて作業をしても良いのですが、プラスチックのケースにほぼぴったりと配置した部品の足にはんだ付けをしては熱でケースを溶かしてしまうかもしれません。ですので各部品を取り付け穴の位置にあわせた状態で別途空中配線でユニットを組みます。

全ての部品をケース内に置いて作業をしても良いのですが、プラスチックのケースにほぼぴったりと配置した部品の足にはんだ付けをしては熱でケースを溶かしてしまうかもしれません。ですので各部品を取り付け穴の位置にあわせた状態で別途空中配線でユニットを組みます。LEDは同時には点灯せず、どれか1つしか点きませんので制限抵抗は1個だけにしてLEDのコモンに接続します。部品点数の削減ができます。

部品代はデジトラ8円×4個、LED10円×4個、抵抗一本5円、合計77円です。

配線材は手持ちの余り物を使用。0円。

ユニットを組んだら、ちゃんとケース穴にはまるかをよく確かめ、OKならハーネス配線を取り付けます。

配線は色分けして4ユニットある充電回路の何番目の表示を行うかを間違えないようにします。今回は色つきフラットケーブルの端切れを利用しました。(よく使う手です)

ハーネスが出来たら配線を必要箇所にはんだ付けします。

ハーネスが出来たら配線を必要箇所にはんだ付けします。A点の信号はワンチップマイコンの脇に並んでいるプルアップ抵抗の足のランドが少し広くなっていますのでそこにはんだ付けします。

チップ部品の横(というかチップ部品をはんだ付けしているポイントそのもの)でのはんだ作業ですから細心の注意を払います。

回路電源とアース(GND)は電源部のレギュレータから各回路に向かわせるパターンで、ジャンパー線が張られているランドを利用します。

チップ部品ではなく、比較的大きなジャンパー線の足の裏になるのでここははんだ付けが楽です。

全ての配線が終ったら、もう一度目視で配線間違いが無いか、チップ部品横のぱんだ付けで隣とショートしていないか等を何度もチェックします。

ここでチェックを怠ると「壊れる」「火を噴く」「人生が不幸になる」などたいへん嫌な事がこの後に起こります。

チェックがOKなら通電テスト。

写真がありませんが、ハーネスを外に出したまま(まだ穴に取り付けない)ケースを仮に閉じて電源コンセントに挿します。

家中の電気が消えたり、充電器がピカッと青白く光ったり、変な音がしたり、煙が出たり、えもいえぬ香りが漂ってきたり、エクトプラズム(浮遊霊体)が出現したり…しなければ、電池をスロットに挿して正しくそこに対応したLEDが光るか確かめます。

電池は1本で4スロットに順に差し替えてチェックします。同時に2つのLEDが光ったらチップ抵抗横のはんだがブリッジ(隣まで繋がる)してしまっています。オープンコレクタタイプの出力なので瞬間的にショートして壊れることは無いはずですが、すぐに電源から抜いて修正しましょう。

LEDが正しく1つづつ光れば、次に電池に正しく充電用の電圧がかかっているかを確かめます。

記事では割愛していますが、充電回路の動作時の各部品・電池にかかる電圧や電流は全て測定しています。その上で問題無い範囲で追加部品を選定していますので配線間違い・はんだ付け不良等が無ければ正しく電池に充電電圧(約1.6V)がかかっているはずです。

電圧が計れない場合は、実際に電池を充電してみてちゃんと充電されるかを確認するしか無いでしょう。

テストをしてみて問題が無ければユニットをケース内に取り付けます。

テストをしてみて問題が無ければユニットをケース内に取り付けます。穴にLEDを差し込んできっちり奥まで押し込みます。ケース内に余裕がありませんので各部品がぴったりケース内面に張り付くようにします。

ユニットを接着剤でケースに固定します。LEDがケース表面から少し出ていますので、外から押されてユニットが内部に飛び出すことが無いようにしっかり接着します。

接着したらユニット全体を絶縁テープかビニルテープで覆います。

ユニットを取り付けた場所はAC100Vがかかっている電源の一次側の真上ですから、もしユニットが少しでも動いて電源側の部品に触れたら・・・・ピカっ!

そんな事が無いようしっかり絶縁します。

絶縁が終ったら基板をケースの元の位置にはめて、組み込み作業は終了です。

追加した配線は電源の一次側の部分を通らないよう注意して取り回します。

蓋を閉める際、基板の横を通っている配線とケースの間の隙間も本当は線を通せるほどの隙間はありませんが、まぁそこは壊さない程度の力ずくで…。

ケースを閉じたら最終チェックです。実際に電池をセットして充電をしてみて、充電時間が改造前と変わっていないか、充電中に煙が出たりはしないかなどをチェックします。

表示回路を追加したことで充電回路内の一部の電圧などが微妙に変わっています。追加部品を確定するまでに幾度もの実験で充電性能(時間や電圧・充電容量など)には影響が出ていない事を確認していますが、充電器の個体差や配線のとりまわし、部品に互換品を使った場合の差異、ユニット作成時の腕前(?)などにより性能が本来より低下する可能性も否定はできません。

| ■ 完成!・・・そして充電時間の謎!? |

個別充電表示つきBQ−390が完成しました。

充電中、LEDがピカピカと点滅するのを見ていると本当に「充電してるんだなぁ(しみじみ)」と安心します。

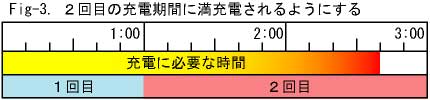

2本充電の場合はこのようなパターン。

2本充電の場合はこのようなパターン。

画像は真ん中の2本の所に入れた状態のサンプルです。(Panasonicはどこに入れても良い)

2本が交互に充電されているのがわかります。

では1本を入れた場合は?(光っている所に1本)

点滅して2本の時と同じ周期です。

1本だと切り替えずにずっと充電しているように思うかもしれませんが、充電を終了する(満充電)かどうかをチェックするためには充電を一旦やめて、電池のみでの電圧を測る必要があります。(開放電圧測定法の場合)

そのために充電サイクルと休止・電圧測定サイクルを交互に行っています。

4本電池を入れた場合の点滅パターンです。

4本電池を入れた場合の点滅パターンです。

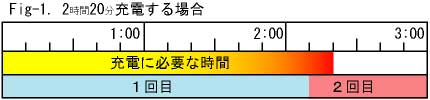

2本の場合の倍の時間かかる理由がわかりますよね?

では3本を入れた場合は?(いちばん右が空)

3本ぶんを順に回るのではなく4本と同じ周期に。

電池を入れていない1本ぶんのスロットも1サイクルとして使用されています。かなり謎です。

(もしかして、カタログやマニュアルに1〜2本時/3本時/4本時と充電時間を3パターンに分けて載せるのが面倒だから2パターンに絞っているとか…?)

これが「1〜2本」と「3〜4本」時で充電時間が2倍違うカラクリです。

充電中、LEDがピカピカと点滅するのを見ていると本当に「充電してるんだなぁ(しみじみ)」と安心します。

※ 画像は実際の光の写真ではなく画像加工しています。

画像は真ん中の2本の所に入れた状態のサンプルです。(Panasonicはどこに入れても良い)

2本が交互に充電されているのがわかります。

では1本を入れた場合は?(光っている所に1本)

点滅して2本の時と同じ周期です。

1本だと切り替えずにずっと充電しているように思うかもしれませんが、充電を終了する(満充電)かどうかをチェックするためには充電を一旦やめて、電池のみでの電圧を測る必要があります。(開放電圧測定法の場合)

そのために充電サイクルと休止・電圧測定サイクルを交互に行っています。

|

全体として、チェック時間幅は同じでも充電時間幅を長くすれば(休んでいる時間が短くなって)もっと満充電までの時間が縮みます。しかしそうすると1本の時は早くても2本にすると交互充電になるのでいきなり充電時間が1本の時の半分に。後述する3本時と4本時の充電周期とも相まって充電時間の表記がかなり面倒になります。Panasonicの充電器は1本単位での充電時間の違いを出さないように調整されているようです。 他社製品では充電期間を大幅に長くとって「1本あたり××分」という表記にしている充電器もありますね。 |

2本の場合の倍の時間かかる理由がわかりますよね?

では3本を入れた場合は?(いちばん右が空)

3本ぶんを順に回るのではなく4本と同じ周期に。

電池を入れていない1本ぶんのスロットも1サイクルとして使用されています。かなり謎です。

(もしかして、カタログやマニュアルに1〜2本時/3本時/4本時と充電時間を3パターンに分けて載せるのが面倒だから2パターンに絞っているとか…?)

これが「1〜2本」と「3〜4本」時で充電時間が2倍違うカラクリです。

| ■ BQ−390の不思議な・・・ |

本来の緑のLEDは点灯しっぱなしになります。

追加した個別充電表示LEDは充電が完了しているのでもちろん全部消灯している・・・はず?

なぜか個別充電LEDが点滅しています。

右の画像は電池を4本入れている場合です。

通常通り1周回って、そして1周ぶんの時間はお休み。

そして更に不思議なのは、たとえ1本しか電池を入れていない時でもこの周期は変わらないということです。(光っている場所に1本)

右の画像のように、上の画像(4本時)と同じ周期で1つだけ点滅します。

この点滅は何を意味しているのでしょう?

この謎の点滅のをしている時には、1本の電池に流れる平均電流は充電電流の1/8で0.275Aとなります。

2600mAhの電池に対してこの数値は約0.1Cです。

つまり「標準充電」(0.1C充電)(10〜14時間かかる充電)を行っているのとほぼ同じことになります。(細かい部分では違いますが…)

2000mAhの電池でも0.136C以下ですので、今市販されている電池であれば電池容量が小さくいタイプてもそれほど(瞬間で電池を壊すほど)大電流ではありません。

これはもしかして、充電後も弱い充電を続ける「満充電キープ機能」?

説明書には何も書かれていません。

充電が終ったら電池を外すようにも指示されています。

試しに満充電後(30分くらい休ませて)で追い充電で短時間だけ充電する電池を2本用意し、同時に充電開始。

ほぼ同じ時間(初期動作の5〜10分)で満充電を検知して急速充電が停止した時に1本は取り外して充電完了時の電圧を測っておきます。もう1本は謎の0.1C充電状態のまま外さずに電圧を測定しそのままにします。

2時間経過した時点で謎充電電池も取り外してここで2本共電圧を測ります。

全部外してから更に30分間放置してから電圧を測ります。

※ 充電器からとり外した時点での電圧測定は、短時間に急激に電圧が下がりますのでとり外した瞬間とほぼ安定するとり外して2分後の両方を併記します。

| ||||

(測定時、室温21〜23度)

このデータを見ると、謎の0.1C充電は満充電状態を急速充電停止後もキープしているとの仮説が正しいようです。

キープというよりは、おおむね急速充電停止時より0.01Vほど電圧があがっています。(弱いとはいえ充電を続けているのであたりまえといえばあたりまえ)

|

色々な充電器の話を見ていると、このように満充電後も一定の強い電流をパルスで流して満充状態を維持する方法が他にもあることがわかりました。 「パルス・トリクル充電」などと呼ばれているようですが、本来の微弱電流でのトリクル充電とは全く違う意味で、あくまで電池を充電器から取り出すまで、満充電後の電池のパンチを維持するための充電方法です。 ですので普通のトリクル充電のように長時間(何日も)このパルス・トリクル充電を続けると過充電で電池を痛めてしまいますので時間には注意が必要です。 |

|

松下電池の資料を調べてみました。 松下の推奨する充電方法の中で−ΔV方式の充電項目の中に、「急速充電で110%まで充電(−ΔVで満充電を検出)の後、トリクル充電で150%まで充電する」とありました。 急速充電では無い標準充電時、0.1Cで10時間では無く、16時間で160%まで充電するのが正しい充電量の計算だそうです。電流×時間の計算で100%まででは充電時のロスで本当に100%は充電されていないということで、160%まで充電するくらいで本当の満充電状態になるそうです。このロスは一定では無く満充電に近くなるほど大きくなるということ。 ですので、−ΔV方式やピークカット方式のような急速充電での終了検知では100〜110%くらいまで充電された時点の検出はできますが、それ以降160%位までの本当の電池の能力を100%で発揮させる為にはトリクル〜標準充電程度の電流で150〜160%まで充電してやることが必要なのですね。 下記の調査結果の時間では全ての電池に対して150%まで充電しているとは思えませんが、1300mAhの電池だと約150%になる計算ですのでBQ−390の発売時に最も容量の小さなニッケル水素電池での時間を基準に設計されたようにも思えます。 もちろん110%充電完了の時点でとり外して使っても、普通の充電器での満充電の量は充電出来ているわけなので何ら問題はありません。 5/20 追加

|

調べてみると、BQ−390では電池の急速充電終了後約2時間30分の間はこのパルス・トリクル充電が行われ、2時間30分を過ぎると完全に全ての充電が停止します。ここにも安全タイマーが組み込まれていました。(これが約150%充電?)

パルス・トリクル充電中も緑のLEDは点灯したまま(満充電表示)ですので、実際は個別LEDを付けるまではパルス・トリクル充電が行われてるまたは終了したことは全くわかりませんでした。

(前機種のBQ−370では行われていませんでした)

大容量電池を4本充電すると約5時間かかります。

ここで充電を停止した場合はその時点から電池の自己放電が始まります。

急速充電が終ってすぐに電池を取り出して、機器に入れて使用を開始すれば最も効率よく電池に蓄えられたエネルギーを使用することができるわけですが、なかなかそうはゆかないもの。

一般家庭では「寝る前に充電器にセットして、朝起きたら機器に電池を入れて出かける」というあまり急速充電の意味が無い使い方(?)をすることも多いのではないでしょうか。

そんな時、寝てから5時間後に急速充電が終ってそれから朝まで自己放電が進むのと、朝までパルス・トリクル充電で満充電時のパンチの効いたパワーが維持されているのでは多少なりとも違いが出るのではないでしょうか。

急速充電で充電後すぐに電池を使う人にも、一晩充電をする人にも最大限の充電池のパワーを提供する為にこの機能が密かに組み込まれているような気がします。

(この部分は本当に「気がする」推測でしかありません)

それなら何日でも満充電を維持できる「満充電キープ機能」(トリクル充電)のほうが良いような…あれ?

|

ニカド電池なら一定の微電流を常に流して微充電を続ける事で常に満充電ができますが、過充電に敏感なニッケル水素電池ではその方法はあまりお勧めできません。 電圧や温度で自己放電量を検知して「減った分だけ充電する」システムなど、ニッケル水素電池専用のトリクル充電システムが開発されていますが、BQ−370からのマイナーチェンジ(コストダウン)機であるBQ−390にはそのような余計な回路は搭載できなかったという感じでしょうか。 開発された時期的にもちょうど過渡期でしたし。 |

| ■ BQ−370改造 |

今回のBQ−390の改造を行う前に、前機種のBQ−370にも同様の個別表示化改造を行っています。

こちらは回路図のB点(ドライブ用トランジスタ)で直接LEDを点灯させています。

上の改造記事中で書いた「手抜き」処理です。

LEDは2Vを切る低い電圧(定格では1.5V)でも点灯する赤色の中でも最も低電圧まで点灯するものを選びました。乾電池一本でも点灯する便利なLEDです。

LEDの制限抵抗を小さくすれば少しだけ明るくなりますが、小さくしすぎるとパワートランジスタの流す充電電流に影響が及んで正しく充電できなくなります。

LED用の信号は各パワートランジスタのベース抵抗のところから取り出します。

LED用の信号は各パワートランジスタのベース抵抗のところから取り出します。

電源は充電用電源のジャンパー線のランドから。

追加するLEDと抵抗はBQ390の際と同じくユニットを組んでケースに空けた穴に固定します。

配線はやはり電源一次側の高圧部に近づかないよう細心の注意で取り回し、しっかり絶縁しておきます。

こちらは回路図のB点(ドライブ用トランジスタ)で直接LEDを点灯させています。

上の改造記事中で書いた「手抜き」処理です。

LEDは2Vを切る低い電圧(定格では1.5V)でも点灯する赤色の中でも最も低電圧まで点灯するものを選びました。乾電池一本でも点灯する便利なLEDです。

LEDの制限抵抗を小さくすれば少しだけ明るくなりますが、小さくしすぎるとパワートランジスタの流す充電電流に影響が及んで正しく充電できなくなります。

電源は充電用電源のジャンパー線のランドから。

追加するLEDと抵抗はBQ390の際と同じくユニットを組んでケースに空けた穴に固定します。

配線はやはり電源一次側の高圧部に近づかないよう細心の注意で取り回し、しっかり絶縁しておきます。

| ■ どこまで充電できる? タイマー実験 |

以前行ったタイマー実験のデータをここに掲載します。

BQ−370/390共に−ΔV方式の充電完了検出機能で満充電を検知して充電を終了していますが、他にも安全タイマー機能、温度検知機能で異常を検知して充電を停止します。

このうち安全タイマー機能はもし−ΔV方式で満充電を検知できなかった場合、永久に充電を続けたら電池が過充電になって破損(液漏れ・ガス噴出・爆発など)する事を防ぐ為ある一定の時間で充電を強制的に終了させる安全機能です。

いずれかの満充電検知機能の付いている充電器では普通は安全タイマー機能も併用していますが、この安全タイマー機能の為に充電器はその時間以上は充電できません。(あたりまえ)

その為、電池が進化して大容量化した場合、同一充電電流であれば容量に比例して充電時間が長くなりますがタイマーで制限されているとその制限時間以上かかる電池は一回の充電(タイマー切れ)では満充電できないことになります。

メーカーの充電器対応表では「▲」マークで記されています。

実測では旧機種のBQ−370は安全タイマーは2時間10分(1〜2本時)です。

これは充電に約2時間20分ほどかかる2500mAhの電池を充電し、満充電になる前に毎回必ず充電が停止する状態を観測して調べたものです。

タイマー時間内に満充電できる電池は約typ2100(min2000)mAhまでです。

エネループやパナループでぎりぎりといったところでしょうか。

BQ−390を買うまでは2500mAhの電池の場合、使い切った状態では一回の充電で満充電にはならないので電源落としでタイマーを伸ばして充電していまた。

電源落としのテクニックについては後ほど説明します。

同じく実測でBQ−390は安全タイマーは2時間45分(1〜2本時)です。

こちらは2500〜2700mAhの単3電池では安全タイマー時間内に充電が完了してしまうので、2500mAhを2本並列で5000mAhの電池相当の充電回路を作って試験しました。充電池の並列使用・充電は危険です、良い子のみんなはゼッタイに真似をしないように!

タイマー時間内に満充電できる電池は約typ3000(min2800)mAhまでです。

現在市販されている最大容量の2700mAhではまだ余裕があります。

メーカーの公式データでの充電時間と、充電電流値から求めた各電池の充電にかかる時間は以下の通りです。(紫の数字は概算値または実測値)

BQ−370/390共に−ΔV方式の充電完了検出機能で満充電を検知して充電を終了していますが、他にも安全タイマー機能、温度検知機能で異常を検知して充電を停止します。

このうち安全タイマー機能はもし−ΔV方式で満充電を検知できなかった場合、永久に充電を続けたら電池が過充電になって破損(液漏れ・ガス噴出・爆発など)する事を防ぐ為ある一定の時間で充電を強制的に終了させる安全機能です。

いずれかの満充電検知機能の付いている充電器では普通は安全タイマー機能も併用していますが、この安全タイマー機能の為に充電器はその時間以上は充電できません。(あたりまえ)

その為、電池が進化して大容量化した場合、同一充電電流であれば容量に比例して充電時間が長くなりますがタイマーで制限されているとその制限時間以上かかる電池は一回の充電(タイマー切れ)では満充電できないことになります。

メーカーの充電器対応表では「▲」マークで記されています。

実測では旧機種のBQ−370は安全タイマーは2時間10分(1〜2本時)です。

これは充電に約2時間20分ほどかかる2500mAhの電池を充電し、満充電になる前に毎回必ず充電が停止する状態を観測して調べたものです。

タイマー時間内に満充電できる電池は約typ2100(min2000)mAhまでです。

エネループやパナループでぎりぎりといったところでしょうか。

BQ−390を買うまでは2500mAhの電池の場合、使い切った状態では一回の充電で満充電にはならないので電源落としでタイマーを伸ばして充電していまた。

電源落としのテクニックについては後ほど説明します。

同じく実測でBQ−390は安全タイマーは2時間45分(1〜2本時)です。

こちらは2500〜2700mAhの単3電池では安全タイマー時間内に充電が完了してしまうので、2500mAhを2本並列で5000mAhの電池相当の充電回路を作って試験しました。充電池の並列使用・充電は危険です、良い子のみんなはゼッタイに真似をしないように!

タイマー時間内に満充電できる電池は約typ3000(min2800)mAhまでです。

現在市販されている最大容量の2700mAhではまだ余裕があります。

メーカーの公式データでの充電時間と、充電電流値から求めた各電池の充電にかかる時間は以下の通りです。(紫の数字は概算値または実測値)

|

(全て1〜2本時、3〜4本時は倍の時間)

| ■ 電源落としのテクニック(?) |

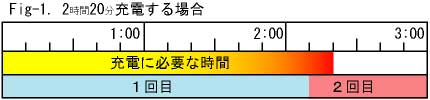

充電器が充電したい電池の容量に対応していれば良いのですが、上の表の濃いオレンジ色の部分のようにタイマー制限時間以上の充電時間がかかる場合、電源落としという方法でタイマー時間を延ばします。

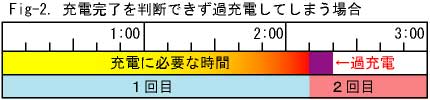

要は1回では満充電にならないので2回目の充電をして満充電になるまで続けるという簡単な事ですが、ここで注意が必要です。

充電に2時間20分かかる2400mAhの電池を、制限2時間10分の充電器で充電した場合、2回目の充電は10分必要となるのでタイマー切れ後に一度電源を切って再度充電を始めれば10分後には満充電で充電が完了する計算になります。

でもそれはあくまで電池が空っぽ(終止電圧まで放電)の場合の時間で、機器での使用後の電池ではそれよりもまだ電気が残っている可能性があります。

もしほんの少し電気が残っていて、充電に2時間10分で済む状態の電池を上に書いた方法で充電しようとすると、本当は1回目の充電で満充電になっているのにそれが本当の満充電終了なのかタイマー切れなのかはLED表示には出ないので全くわかりません。

満充電で終了しているのに、2回目の充電が必要だとの思い込みで2回目の充電をはじめると、充電器は最初の数分〜10分は電池の特性で正しく充電状態が計れないために満充電を検知できません。その間は壊れた電池以外には充電を続けます。

満充電で終了しているのに、2回目の充電が必要だとの思い込みで2回目の充電をはじめると、充電器は最初の数分〜10分は電池の特性で正しく充電状態が計れないために満充電を検知できません。その間は壊れた電池以外には充電を続けます。

満充電なのに更に充電する、そう過充電の危険性があるのです。

さて、そんな2回目充電の過充電の危険性は回避できないのでしょうか?

元から対応していない電池に対して充電しようとしているから無理?

いえいえそんな事はありません。

非常に単純な方法で過充電の危険性を(かなりの確率で)回避できます。

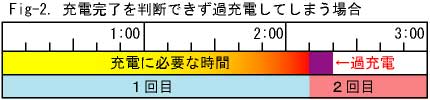

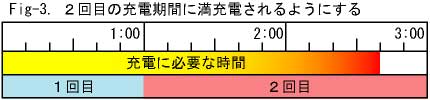

それは1回目と2回目の充電を切り替えるタイミングを変えるのです。

BQ−370の場合、2時間10分以上かかる電池のうち最大の2700mAh電池でも足りないのは30分です。短いものではわずか10分程度です。

この足りない時間を2回目の充電で補完するのではなく、1回目の充電で足りない分+αを入れてしまうことにするのです。

具体的には1回目の充電の途中、約1時間前後の時点で電源を切り、もう一度電源を入れることでそこから2回目の充電にするのです。この場合は合計3時間10分までの大容量電池を充電することができます。またこの電源を切るタイミングではよほど使いさしで充電しない限り満充電になって続けて過充電することはありませんよね。

具体的には1回目の充電の途中、約1時間前後の時点で電源を切り、もう一度電源を入れることでそこから2回目の充電にするのです。この場合は合計3時間10分までの大容量電池を充電することができます。またこの電源を切るタイミングではよほど使いさしで充電しない限り満充電になって続けて過充電することはありませんよね。

2回目の充電では安全タイマーが働くまでの間に満充電時期が来ますから、過充電になることなく正しい満充電のタイミングで充電が終了します。

1回目と2回目の充電の間に時間を空けるのはあまりしたくはありません。

夜寝る時に充電する際など、タイマーが切れるまで1回目の充電をしてから2回目の充電をするのだと充電開始から2時間以上は起きていなければなりません。

1時間のタイミングで電源を切るのなら寝る仕度をしている間にでも充電を開始し、ふとんに入る時に電源落としをすれば後は寝ている間に満充電になっています。

昼間でも、2時間も充電器に張り付いている人は居ないでしょうし、目覚まし時計を鳴らして2時間後に充電器のところに来るなんていうのはナンセンスです。

ちゃんと電池の容量に満足に充電できる充電を使えばこんな面倒な事はしなくても良いのですが、時々同時に8本とか一台の充電器で充電できない本数を充電したい時があり、そういう時には型遅れですが古い充電器も併用して一度に充電する必要が出てきます。そんな時には電源落としで型遅れでも新型に引けを取らないくらいの充電が出来るのでもしもの時の裏技として記憶の片隅にでも留めておくと良いかもしれません。

色々なメーカーから充電器(急速充電器)が発売されていますが、どの機種でも同じような安全タイマーが内蔵されているので電池の容量が大きくなると対応しきれなくなるのは消費者側からすると問題ですよね。

買い換えずに何かスイッチの切替とか、ファームアップデートとかでタイマーを変更できればいいのですが。

しかし大容量の電池を旧式にのみ対応した電流値で充電すると充電時間がかかりますので、やはり大容量に対応した大電流設計のその時々の電池にあわせた充電器を買ったほうが精神的には幸せかもしれません。

※ メーカーによっては非推奨・禁止している場合があります。

充電器によっては電源を切る状態により正しく動作しない場合があります。

充電器によっては電源を切る状態により正しく動作しない場合があります。

要は1回では満充電にならないので2回目の充電をして満充電になるまで続けるという簡単な事ですが、ここで注意が必要です。

充電に2時間20分かかる2400mAhの電池を、制限2時間10分の充電器で充電した場合、2回目の充電は10分必要となるのでタイマー切れ後に一度電源を切って再度充電を始めれば10分後には満充電で充電が完了する計算になります。

でもそれはあくまで電池が空っぽ(終止電圧まで放電)の場合の時間で、機器での使用後の電池ではそれよりもまだ電気が残っている可能性があります。

もしほんの少し電気が残っていて、充電に2時間10分で済む状態の電池を上に書いた方法で充電しようとすると、本当は1回目の充電で満充電になっているのにそれが本当の満充電終了なのかタイマー切れなのかはLED表示には出ないので全くわかりません。

満充電なのに更に充電する、そう過充電の危険性があるのです。

さて、そんな2回目充電の過充電の危険性は回避できないのでしょうか?

元から対応していない電池に対して充電しようとしているから無理?

いえいえそんな事はありません。

非常に単純な方法で過充電の危険性を(かなりの確率で)回避できます。

それは1回目と2回目の充電を切り替えるタイミングを変えるのです。

BQ−370の場合、2時間10分以上かかる電池のうち最大の2700mAh電池でも足りないのは30分です。短いものではわずか10分程度です。

この足りない時間を2回目の充電で補完するのではなく、1回目の充電で足りない分+αを入れてしまうことにするのです。

2回目の充電では安全タイマーが働くまでの間に満充電時期が来ますから、過充電になることなく正しい満充電のタイミングで充電が終了します。

1回目と2回目の充電の間に時間を空けるのはあまりしたくはありません。

夜寝る時に充電する際など、タイマーが切れるまで1回目の充電をしてから2回目の充電をするのだと充電開始から2時間以上は起きていなければなりません。

1時間のタイミングで電源を切るのなら寝る仕度をしている間にでも充電を開始し、ふとんに入る時に電源落としをすれば後は寝ている間に満充電になっています。

昼間でも、2時間も充電器に張り付いている人は居ないでしょうし、目覚まし時計を鳴らして2時間後に充電器のところに来るなんていうのはナンセンスです。

ちゃんと電池の容量に満足に充電できる充電を使えばこんな面倒な事はしなくても良いのですが、時々同時に8本とか一台の充電器で充電できない本数を充電したい時があり、そういう時には型遅れですが古い充電器も併用して一度に充電する必要が出てきます。そんな時には電源落としで型遅れでも新型に引けを取らないくらいの充電が出来るのでもしもの時の裏技として記憶の片隅にでも留めておくと良いかもしれません。

色々なメーカーから充電器(急速充電器)が発売されていますが、どの機種でも同じような安全タイマーが内蔵されているので電池の容量が大きくなると対応しきれなくなるのは消費者側からすると問題ですよね。

買い換えずに何かスイッチの切替とか、ファームアップデートとかでタイマーを変更できればいいのですが。

しかし大容量の電池を旧式にのみ対応した電流値で充電すると充電時間がかかりますので、やはり大容量に対応した大電流設計のその時々の電池にあわせた充電器を買ったほうが精神的には幸せかもしれません。

記事掲載: 2006/5/5

追加更新: 2006/5/14

追加更新: 2006/5/26

追加更新: 2007/1/14

|

| |||||||

|

【投稿受付終了】 本ページ(この記事専用)の『迷い箱』(投稿コーナー)の受付は終了しました。 現在は過去の投稿の閲覧のみ可能です。 |

|

このページを参考に3台のBQ-390の改造してみました。 このページでの紹介と同じ部品配置の現行版は2台は無事個別改造化できましたが,2004年6月購入記録のある個体は(部品配置が多少異なり,またドライブトランジスタ類が大きいもの)本ページの改造方法では何故か,2SC3402が十分にターンオンせず,個別LEDは,かろうじて点灯が解る程度の明るさでした。 バイアス抵抗値を変えてやる必要がある個体もあるようです。ご参考まで。 ほわいと☆らびっと 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

既に他の方からも報告頂いているように、BQ-390の基板には製造時期により何種類かあるようで、基本は同じですが細かい部分で違いがあるようです。 私のほうで4台改造したものでは二種類の基板を確認しています。 どちらも2SC3402で電流不足などは起きませんでしたが、ドライブ電流が不足するようでしたらRb-eが入っていないタイプのデジトラか、またはご自分でトランジスタと抵抗を組み合わせて適切な部品を組み立てる必要がありますね。 LEDが暗くなるということで、単にLEDドライバがベース電流不足になっているだけなら良いのですが、充電スイッチ用のパワートランジスタの動作も電流不足になるようでしたら充電器自体の動作がおかしくなるので注意が必要ですね。 本ページの記事では写真に掲載している基板タイプのものでのみ内容を確認していますので、電流不足になる個体を改造される方は充電電流への影響などもじゅうぶんに測定して、安全や完全な動作を確認した物意外は改造充電器として使用しないようご注意ください。 お返事 2007/8/4

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

はじめましてm(__)m BQ-390改造させていただきました。 狭いところへの部品の取り付け、厄介ですね。 私はひとつだけ配列の違う電解コンデンサ(C3)を下にずらしてほかのコンデンサと並ぶようにしました。これだと幾分スペースが出来、多少楽なような気がしました。 今快調にLEDが点滅してます(^_^)v 下請けおやじ 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

下請けおやじ様はじめまして。 BQ-390の個別LED化、成功おめでとうございます。 あのいちばん邪魔になる電解コンデンサを移動させたのですね。なるほどなるほど。 元からこういう改造をする事など考えられていない(あたりまえ…)所に組み込むので、細かな作業でちょっと大変ですね。 でもコンデンサを移動させる等ご自分で楽なように改造されるのは素晴らしい工夫ですね。 ネットで検索するとちょこちょこと、本ページを見て改造された方のブログが見つかるようになりました。 皆さん頑張って狭い隙間にパーツを組み込まれているようですが、工作しにくいぶん完成した時の喜びは大きいと思います。 お返事 2007/7/9

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

オークションにてBQ−370を買って個別LEDを付けたいのですが方法がいまいちわかりません。後ふつうのLED3V程度のものしか手に入らないので、それでも平気なようにならないですかね。おねがいします。 電池君 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

BQ-370の個別LED化も、BQ-390と全く同じ手順で行えます。(本ページのBQ-370の改造例とは異なります) LEDは普通の2V(赤色は2Vですよ)品で大丈夫です。 点灯用信号は各スロットのドライバトランジスタ(一段目)のベースを探してA点を見つけます。 トランジスタのベースの足そのものか、プルアップ用の6.8KΩの足かのどちらかから点灯用信号を取り出して配線すれば良いでしょう。 取り出した配線と、デジトラでLEDを点灯させる回路(表示モジュール)を繋げば点灯回路は完成です。 5V電源は回路電源用のレギュレータICの出力を見て取って下さい。 +電源(+5V)はプルアップ用の6.8Kが繋がっている先を辿っても良いでしょう。 −電源(GND)はドライバトランジスタ(一段目)のエミッタを辿ればありますね。 私がBQ-370の改造についてアドバイスできるのはここまでです。 今からBQ-370を開けて改造ポイントの写真を撮ったりするのは面倒ですので、どうかご自分でパターンを追って探してください。 本ページの改造例を見て他機種(BQ-390以外)の改造をするのは「自己責任&自己努力」でお願いします。 お返事 2007/7/1

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 投稿 |

ありがとうございます。パーツはBQ−390とおんなじものでいいんですよね? 電池君 様

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

同じです。 お返事 2007/7/1

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2回目の書き込みです。 BQ-390を入手し、ろくに使用しないまま改造しました。 普通の部品(2SC1815、1/6Wのカラー抵抗)の使用しましたがなんとかうまく収まりました。 ケースに4個穴をあけた後、現物合わせで木の板に3mmの穴を4個明け、ledをその穴に入れて、パーツの半田付けをしました。 基板の電源部真中のパターンが無い部分に穴を明け、そこから線を引き出しました。 電源、アースは、ビニール被覆線、A点からの引出しはウレタン被覆線(0.25mm)で行いました。 無事動作してホッとしています。 ありがとうございました。 マツモト 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

改造成功おめでとうございます。 基板の真ん中に穴を空けてケーブルを通す工夫など、なかなか良いアイデアですね。 「電源部中央の何も無い所」というのは、一次側(100V側)と二次側(回路用低圧側)との絶縁のためにわざと間を空けて「電気的な物は何も置かない」ようにしている安全対策なので、そこを加工して(絶縁被覆されているとはいえ)ケーブルを通すのもあまり良く無いといえば良く無いですね。 そのへんは注意されて配線されているとは思いますのでマツモト様は大丈夫だと思いますが、他の方が間違って同じように基板の電源部を不注意に加工・改造して漏電やショートなどを起こして故障・発火・炎上などの事故が起きないように一応注意喚起をしておきますね。 そうこうしているうちに、BQ-390の後継機「BQ-391」が松下から発売されてしまいました。(もう店頭に並んでいます) 今度は「個別LED表示つき!」です(^^; 内蔵マイコンの充電アルゴリズムがものすごい事になっていて、不良電池でも充電できたり電池診断が格段に進化したそうです。 4本セットした電池のうちどの一本が不良なのかも表示してくれるのは便利です。BQ-390の個別LED化ではさすがにそこまでの表示にはなりませんからね。 お返事 2007/4/18

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 投稿 |

わざと空けてあったんですか! 何も考えずに穴を空けてしまいました。 (見た目では)動作してるのは、運が良かったのかもしれません。 マツモト 様

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

電源部でパターンが広く空いている部分や、基板に細長い穴が書いていてケースのプラスチックが遮蔽板になって挟まる部分は、全て高圧絶縁の為にわざとそのようにしている部分です。 高電圧でのリークやAC100V電源から回り込んでくる外部ノイズから回路を守る為の措置ですので、なるべく加工やその部分への低圧回路からの配線を接近させる事は無いようにしてください。 LEDやトランジスタをケースに付ける場所も高圧部の真上ですので、本文中にも書いていますがかなりしっかりと絶縁テープ(ビニルテープや絶縁用テープ)等で覆って一次側の高圧部品との絶縁を守ってください。 NC-M58のようにFETを使ったハイインピーダンス回路ではなく、BQ-390ではパワートランジスタのベースラインをLED点灯用に引き回していますので、誘導ノイズ等での誤動作は少ないとは思いますが、「配線して電気が流れる部分以外、存在しないルートでの電流の流れ」にはじゅうぶん注意しましょう。 絶縁不良で回路が火を吹かなくても、充電していない(終了していたり充電選択されていないスロット)でもパワートランジスタの誤作動で充電電流が流れてしまったりして、電池を壊してしまうような故障があるかもしれません。 お返事 2007/4/18

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

このページを参考にBQ-390の改造をさせていただきました。工夫もなにもなくそのままでしたが、無事個別改造化できました。 しかし、うちのやつは、chargeランプ点灯後の補充電していないようで、chargeランプ点灯と同時に個別ランプも消えます。 基盤上の部品配置も若干違うようです。古いものなので、マイナーチェンジ前のものかもしれませんね。外観での違いはchargeランプが赤色です。まあこんな例もあったということで報告まで。 旧ザク 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

旧ザク様、改造情報ありがとうございます。 充電表示LEDが赤色のBQ-390は見たことがありません。 私の手元にあるものは全て今と同じ緑LEDのものでした。 赤色LEDの物だとBQ-370からBQ-390に変わった初期のものなのでしようか。 緑LEDの物では中の基板は2種類確認していますが、どちらも補充電アリでした。 貴重な情報ありがとうございます。 お返事 2007/1/24

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2SC3402,RN1202,RN1204がなかなか手に入りません。もう少し同等で使えるものはありますか きらり☆ 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

主なデジトラの一覧表です。

※ TOSHIBA製品は12×シリーズが小型です

今回使用した2SC3402はマルツパーツ館の通販 2SC3402でも購入できます。 RN1001〜RN1006はシリコンハウス共立の3階パーツフロアで販売されています。 2SC3402のほうは店頭で取り扱っている店が少ないようですので、市販されているデジトラの中ではRN1001〜1004/RN1201〜1204が入手しやすいポピュラーな品だと思います。サトー電気の通販商品ページ(2SDのページ)などで販売されているようです。 RN1201はベース抵抗が小さいので充電制御回路への影響は未確認です。 RN1204ではLEDに流す電流がかなり少なくなります。本来の充電器の回路の電源をなるべく消費しない為に本文中では互換品としてRN1204の使用を勧めていましたが使用するLEDによってはかなり暗くなります、ご注意ください。心配な方は2SC3402と同じRN1202を使用してください。 ベース/エミッタ間にバイアス抵抗が入っていない(ベース抵抗のみ)のRN1211でも構いません。 RHOMの互換品も使用できます。DTC143E,DTC143Tはベース抵抗が小さいので充電制御回路への影響は未確認です。 2SC3402でも通販では私が購入した80円/10本の特価品のように安くはありませんが、日本じゅうどこからでも購入可能です。 ほかの互換品となると、探せば型番はあるかと思いますが入手性は更に悪くなると思います。入手できるかどうかはふだん部品を買われているショップの店員さんに相談してみてください。 また、特にデジトラを使用しなくても、小信号用トランジスタの代表格の2SC1815(または互換品)とベースに数K〜10KΩ程度の抵抗を一本繋いでもOKです。 デジトラを使用しているのは部品を詰め込む隙間が狭いので部品点数を減らして小型化する為で、BQ-390ならフタの中の隙間にまだ余裕がありますので普通のトランジスタと抵抗を4セット組み込んでも入ると思います。 但し回路を小型に詰め込む工作の腕前が必要になります。 通販で購入できず、どうしても部品が手に入らない場合は 手持ちの部品で実費でお分けできる数があるか確認してお知らせします。 お返事 2007/1/13

2SC3402(4本)のみの場合は300円(送料込)、23C3402とLED・抵抗の全部品セットは400円(送料込)でお分けします。全部品セットは1〜2組しかありません。 (UFJ銀行振込/クロネコメール便・速達/普通郵便の場合100円引き)

ご希望の方はこのページの「迷い箱」まで、メールアドレスを必ずご記入のうえまずはどちらのセットが欲しいのかをお問い合わせください。 折り返しメールで部品の有無、代金振込み方法と発送先の確認等のお返事させて頂きます。 尚、ネットショッピング・商店ではありませんので、手持ちのパーツが無くなれば受付終了とさせて頂きます。 お返事 2007/1/14

手持ちの部品でお分けする数が終了致しましたので、受付は終了致しました。 お申込頂きました方には全て発送済みです。 お返事 2007/1/24

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

BQ−370の改造ですが,LEDの電源を充電電圧ではなく,5Vの3端子にかかっている9Vを使うと,かなり明るく発光します。定格3.5VのLEDで10〜20kΩぐらいが安全です。 これまで,ハンディ機用にニッケル水素を充電してうまくいかなかったのですが,大変参考になりました。 ja8lri 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

ja8lri 様はじめまして そうですね。BQ-370でも充電電源以外の回路電源、IC用の5Vラインかその前の9VあたりからLEDの電源を取れば明るく点灯させられますね。 BQ-390を改造した時には確か「充電電源側だけで完結する」という趣旨で改造したのであのような電源点になっています。 BQ-370を使用している人はもうかなり少なくなっていると思いますが、安全タイマーの規格をよく知っておけばまだまだ現役で使用できますし、なにより単4電池でも4本同時に急速充電できるのは新型のBQ-390/396には無い魅力です。 お返事 2006/12/12

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

BQ-396と言われる品番はパナHPでも確認できないのですが? 三洋でもパナでも個別表示ランプ付は発売されていないのではないでしょうか? cphmatu 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

cphmatu 様はじめまして 本ページの[こちら]でご紹介していますように、BQ-396は国内向けサイトでは「電池+充電器セット(K-KJQ96M32C)」の充電器としてPanasonicのHPで掲載、販売されています。掲載先ページには「BQ-396」という型番で明記されています。 日本では現在は単体でのPOSコードがありませんので日本語ページに単品では掲載されていないようですが、英語ページで詳しいスペックは確認できます。 実際に国内販売のBQ-396を触る機会がありましたので確認しましたが、BQ-396はサイト情報通り個別充電表示液晶パネルつき充電器です。 ※ 少し前まで店頭販売されていたBQ-320は個別LEDつきでした。 三洋ではNC-MR58が個別LEDつき充電器です。バッテリーチェッカー用LEDとあわせるとLEDが5個ついています。 販売パッケージ状態(サイトの写真)では紙で隠されてLEDが付いているところ(各電池のマイナス端子側)は見えませんのでよく「ランプ付きじゃ無い!」と勘違いされる方がいらっしゃいますが、電池セットN-MR58Sの写真ではランプが付いている様子が良く見えます。(写真の拡大も見れます) お返事 2006/10/5

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

この後、非公開書き込みですがお返事があり、疑問は解消されたそうです。 よかったですね。 お返事 2006/10/6

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

はじめまして。 BQ-390の構造、参考になりました。 こちらではBQ-390に関し、AC消費電流を測定して充電の挙動を調べてみました。 参考webページとしてリンクさせていただきました。 http://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/dimage/newbat1.htm#CHGREC 今後ともよろしくです。 居酒屋ガレージ店主(JH3DBO) 様

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お返事 |

居酒屋ガレージ店主(JH3DBO)様はじめまして 居酒屋ガレージさんのHPは充電池関係のキーワードで以前検索して見つけまして、楽しく拝見させて頂いています。 「充電不良?(満充電にならない)」っぽい症状は今のところうちでは出ていませんが、そちらの実験で確認されている充電途中での「休憩?」と見られる動作はこちらでも確認しています。 パナソニックのBQ-390ではごく稀なのですが、三洋のNC-M58では室温が高い場合に何度も休憩が起きています。しかも使用説明書にあるように充電LED(赤色)が点滅して『高温中断』を表示する場合と、LEDは点灯したままで充電動作だけ一時的に止まってしまう(温度ではなく充電不良か何かを検知した?)など、メーカーの説明通りで無い動作をしていることがあるのでまだまだ使用者に知らされていない充電プログラムが各社の充電器には隠されていそうです。 BQ-390の補充電時間についてですが、こちらの測定では2時間30分でした。 居酒屋ガレージさんの消費電流測定では2時間40分間電流が流れていますので、同じBQ-390でも製造ロット(製造時期)によってプログラムや定数が変更されている可能性が見えてきました。 手元にある2台の中身は基板がほんの少し違っていたりしますから、ロットにより動作も多少の違いがある可能性が高いですね。 それではこちらこそ、今後とも宜しくお願い致します。 お返事 2006/8/19

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(C)2006 Kansai-Event.com

本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい