探求: 電撃蚊取りラケット

Handheld Fly Zapper・Fly Mosquito Killer・Wand Bug Swatter

〜 しくみと回路測定から、壊れなくする改造まで 〜

(改造費用0円!?)

* 記事を掲載 2008/9/11

* 能力一覧表を掲載 2008/9/12

「電撃蚊取りラケットがすぐ使えなくなる」という投書があり、それほどヤワな物なのかと色々と購入して調べてみました。

| ■ 電撃蚊取りラケットとは? |

電撃で虫を殺す殺虫器は色々な製品が売られていますが、「蚊取りラケット」と呼ばれる物は写真のようなプラスチックでできたラケット型をしていて、ホームセンターや電気店等で数百円で売られています。

電撃で虫を殺す殺虫器は色々な製品が売られていますが、「蚊取りラケット」と呼ばれる物は写真のようなプラスチックでできたラケット型をしていて、ホームセンターや電気店等で数百円で売られています。

分解するとこの写真のように小さな昇圧回路が載った基板が入っています。

電源は単三電池を2本使用するものがほとんどのようです。

3Vの電源から約1000V以上の高電圧を発生させて、それをラケットの金網の部分に通電しておいて蚊を叩いて感電死させるものです。

蚊が金網に触れると「バチッ!」や「パーン!」という大音響と共に高圧放電の白い火花が飛び一瞬にして蚊は感電して死んでしまいます。時と場合によっては焼けて飛散してしまって死体すら残りません。

金網部分は初期の頃は数ミリおきに平行に金属棒が置かれていたのですが、それだと棒の間を蚊がすり抜けてしまう事があり正確に撃退できなかったので最近のものは写真のような3層構造になり、1・3層目(表面)と2層目(内側)でパターンを変える事により、蚊は表面と内側の金網により「引っかかり」やすくなり確実に両電極に触れて感電するように改良されています。

これにより人間が指で触っても両方の電極に同時に触れにくくなり、感電する確率が低くなっています。

しかし、強く押しながらだと・・・やはり感電します。(すごく痛いです)

どの製品にも「感電しますので金網部には触らないでください」のような注意書きがあります。触らないようにしましょう!

| ■ 今回のラインナップ |

● 一撃!電撃殺虫ラケット

● 一撃!電撃殺虫ラケット株式会社マクロス / MADE IN CHINA

ドン.キホーテで購入したもの。498円。

基板はこの通り最もシンプルなタイプ。

基板はこの通り最もシンプルなタイプ。他の部品配置にもできるよう、パターンとランドが多少多いです。

二次側(高圧側)は半波整流で0.47μFのコンデンサに約1300V(電池新品時)の高電圧をチャージしています。二次電圧1300Vに対してフィルムコンデンサの耐圧は630V。耐圧の約2倍の電圧をかけていることになります。

ダイオードが二本直列になっているのは耐圧を稼ぐ為でしょう。

ブリーダー抵抗は22MΩと非常に高い値ですが、スイッチを切ると数秒で放電完了しますので数秒後なら触っても安全です。但し抵抗負荷が付いているぶんチャージ時は最高電圧に上がるまでやはり数秒かかります。

● 電撃ラケット・カットリ君

● 電撃ラケット・カットリ君販売元: 株式会社フィフティ / MADE IN CHINA

ドン.キホーテで購入したもの。598円。

基板は最も小型でした。

基板は最も小型でした。やはり他の部品配置にもできるよう、パターンとランドが多少多いです。

今回の中では唯一ガラス基板でしたが、製造時期によりベークだったりガラスだったりするようです。

二次側(高圧側)は半波整流で0.33μFのコンデンサに約1000V(電池新品時)の高電圧をチャージしています。二次電圧1000Vに対してフィルムコンデンサの耐圧は400V。耐圧の約2.5倍の電圧をかけていることになります。

ダイオードが二本直列になっているのは耐圧を稼ぐ為でしょう。また直列に30KΩの抵抗が入っているのは負荷を軽くする為?

ブリーダー抵抗は22MΩと非常に高い値ですが、スイッチを切ると数秒で放電完了しますので数秒後なら触っても安全です。但し抵抗負荷が付いているぶんチャージ時は最高電圧に上がるまでやはり数秒かかります。

● ナイス蚊っち

● ナイス蚊っち企画/販売: ミドリ産商株式会社 / MADE IN CHINA

ホームセンター・オージョイフルで購入したもの。398円。

基板にケースの一部とぶつからないように切り欠きがあります。

基板にケースの一部とぶつからないように切り欠きがあります。やはり他の部品配置にもできるよう、パターンとランドが多少多いです。

ほかと違うのは二次側が「2倍圧整流回路」になっている点です。

2倍圧整流で0.033μFのコンデンサに約1500V(電池新品時)の高電圧をチャージしています。二次電圧1500Vに対してフィルムコンデンサの耐圧は1000V。耐圧の約1.5倍の電圧をかけていることになります。

ブリーダー抵抗は15MΩと非常に高い値ですが、スイッチを切ると数秒で放電完了しますので数秒後なら触っても安全です。但し抵抗負荷が付いているぶんチャージ時は最高電圧に上がるまでやはり数秒かかります。

● 電撃殺虫ラケット(コーナン)

● 電撃殺虫ラケット(コーナン)販売元: コーナン商事株式会社 / MADE IN CHINA

ホームセンターコーナンで購入したもの。コーナンブランドの電撃殺虫器です。398円。

二次側に沢山コンデンサなどが付いています。

二次側に沢山コンデンサなどが付いています。一見して他の昇圧回路とは違うという事が見て取れます。

ほかと違うのは二次側が「3倍圧整流回路」になっている点です。コンデンサやダイオードが沢山付いていますが、これらがトランスの電圧を更に3倍に上げる特殊な回路となっています。

3倍圧整流で0.022μFのコンデンサに約2500V(電池新品時)もの高電圧をチャージしています。電圧2500Vに対してフィルムコンデンサの耐圧は1500V。耐圧の約1.67倍の電圧をかけていることになります。

しかもブリーダー抵抗はありません!

ほぼ一瞬で2500Vの高電圧をチャージしますし、スイッチを切っても放電経路が無い為に高電圧がチャージされたままになります。安全な電圧まで自然放電するまで数分以上はかかりますので、スイッチを切ったからと言って安心はできません。

● ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ

● ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ不二貿易(株) / MADE IN CHINA

日本橋のパソコンパーツショップとホームセンターTRIALで購入したもの。480円/198円。

一撃!電撃殺虫ラケットと同じ基板(パターンも、裏にプリントされている型番も同じ)でした。

一撃!電撃殺虫ラケットと同じ基板(パターンも、裏にプリントされている型番も同じ)でした。しかし付いている部品が少し違います。

回路はブロッキング発振回路方式のトランス昇圧回路。

一撃!電撃殺虫ラケットと同じ基板ですが、発振回路用のトランジスタが違い、それにあわせてベース抵抗の値も変えられています。

二次側(高圧側)は同一の半波整流ですが整流用ダイオードと直列に2KΩの抵抗が入れられています。ダイオードが二本直列になっているのは耐圧を稼ぐ為でしょう。

コンデンサは最初に買った製品では0.47μF、二本目は0.33μFと違う容量のものが付いていました。

二次側ではコンデンサに約1500V(電池新品時)の高電圧をチャージしています。二次電圧1500Vに対してフィルムコンデンサの耐圧は630V。耐圧の約2.38倍の電圧をかけていることになります。

ブリーダー抵抗は22MΩと非常に高い値ですが、スイッチを切ると数秒で放電完了しますので数秒後なら触っても安全です。但し抵抗負荷が付いているぶんチャージ時は最高電圧に上がるまでやはり数秒かかります。

|

◆◆ ご注意 ◆◆

本記事で調べている電撃蚊取りラケットは今回購入した上記の製品ですが、既に判明していますように同一名称の製品でも中の回路・部品が違うものが存在します。また今回掲載していない製品名のものに、今回掲載したものと同じ基板が使用されている事も確認しています。 製造時期、ロット違いなどで同一名称の製品でも電圧や性能が異なる事がありますので、本記事を読まれましても必ずしも同一名称の製品に全ての解析結果があてはまるものでは無い事はご留意・ご了承ください。 |

| ■ どこが壊れるのか? |

5種類の電撃蚊取りラケットを分解してみたわけですが、昇圧回路として見れば基本的な回路構成は同じです。

低圧側のブロッキング発振部と、高圧側の整流・充電部に分かれているわけですが、これらの中から壊れそうな物を探してみましょう。

● 低圧側

乾電池の電圧で動作する低圧側には「トランジスタ」と「抵抗」「トランス」があります。

電源ONの表示用のLEDと抵抗はまず故障しません。中国製なので品質の悪いハンダでハンダづけ不良の可能性はありますがその場合はLEDが点灯しないだけで電撃性能が低下することはまず無いでしょう。

全体として見ればやはりハンダ不良で故障しそうな基板に見えますが、それが「一年程度で性能が落ちる」という事にすぐに繋がっているのでしょうか。

何本も買い換えてみて同じ症状が出るという事ですので、特定の同一製品だけがハンダ不良ですぐにだめになるという可能性も捨てきれません。

部品の故障で考えると「トランジスタに無理な大電流を流していてじきに焼けてしまう」という事が最も確率が高いと考えられます。

トランスはこのタイプの超高圧発生用だと一次コイルはかなり太くて抵抗値も低いので、そう簡単に焼けたり切れたりはしないはずです。

だとすると壊れそうなのはやはりトランジスタですね。

● 高圧側

高圧側で最も疑わしいのはコンデンサです。

どの製品も出力電圧に対して耐圧が足りないコンデンサばかり使用しています。

「そりゃ耐圧より高い電圧を加えたら壊れるでしょ!」と思ってしまいますが、なにぶん使用されているのはフィルムコンデンサの為、ちょっとくらい耐圧を超えても瞬間的に壊れるものではなく、長期間使用してじわじわと性能が落ちるような壊れ方をするものと思われます。

一回につき数秒〜数十秒の使用で、ほとんどの製品はブリーダー抵抗が付いていますのでスイッチを切ればたちまち放電してしまうので実際に耐圧を超える高電圧がかかっている時間は短いのです。

常に電源が入っている家電製品のような物なら耐圧越えでコンデンサを使ったらたちまち性能劣化してしまうでしょうが、この程度の短時間使用であればそれほど急速に壊れるものでは無いと思うのですがどうでしょうか。(こういう「大丈夫ちゃうのん?」って考え方は中華製品的な思想ですね・・・)

整流用ダイオードばどれも耐圧1000V品が使われていますので、さすがにいきなり壊れてしまう半導体であるダイオードには中華製品でも気を使っているようで、2本直列にするなどして耐圧を超えないように配慮されています。

ですのでダイオードが壊れてしまう事はあまり考えにくいですが、長期間使っているとやはり壊れる原因になるかもしれません。でもこれも数秒〜数十秒程度しか高電圧を加えないのであれば、ほぼ安全圏だと思います。

低圧側のブロッキング発振部と、高圧側の整流・充電部に分かれているわけですが、これらの中から壊れそうな物を探してみましょう。

● 低圧側

乾電池の電圧で動作する低圧側には「トランジスタ」と「抵抗」「トランス」があります。

電源ONの表示用のLEDと抵抗はまず故障しません。中国製なので品質の悪いハンダでハンダづけ不良の可能性はありますがその場合はLEDが点灯しないだけで電撃性能が低下することはまず無いでしょう。

全体として見ればやはりハンダ不良で故障しそうな基板に見えますが、それが「一年程度で性能が落ちる」という事にすぐに繋がっているのでしょうか。

何本も買い換えてみて同じ症状が出るという事ですので、特定の同一製品だけがハンダ不良ですぐにだめになるという可能性も捨てきれません。

部品の故障で考えると「トランジスタに無理な大電流を流していてじきに焼けてしまう」という事が最も確率が高いと考えられます。

トランスはこのタイプの超高圧発生用だと一次コイルはかなり太くて抵抗値も低いので、そう簡単に焼けたり切れたりはしないはずです。

だとすると壊れそうなのはやはりトランジスタですね。

● 高圧側

高圧側で最も疑わしいのはコンデンサです。

どの製品も出力電圧に対して耐圧が足りないコンデンサばかり使用しています。

「そりゃ耐圧より高い電圧を加えたら壊れるでしょ!」と思ってしまいますが、なにぶん使用されているのはフィルムコンデンサの為、ちょっとくらい耐圧を超えても瞬間的に壊れるものではなく、長期間使用してじわじわと性能が落ちるような壊れ方をするものと思われます。

一回につき数秒〜数十秒の使用で、ほとんどの製品はブリーダー抵抗が付いていますのでスイッチを切ればたちまち放電してしまうので実際に耐圧を超える高電圧がかかっている時間は短いのです。

常に電源が入っている家電製品のような物なら耐圧越えでコンデンサを使ったらたちまち性能劣化してしまうでしょうが、この程度の短時間使用であればそれほど急速に壊れるものでは無いと思うのですがどうでしょうか。(こういう「大丈夫ちゃうのん?」って考え方は中華製品的な思想ですね・・・)

整流用ダイオードばどれも耐圧1000V品が使われていますので、さすがにいきなり壊れてしまう半導体であるダイオードには中華製品でも気を使っているようで、2本直列にするなどして耐圧を超えないように配慮されています。

ですのでダイオードが壊れてしまう事はあまり考えにくいですが、長期間使っているとやはり壊れる原因になるかもしれません。でもこれも数秒〜数十秒程度しか高電圧を加えないのであれば、ほぼ安全圏だと思います。

| ■ 回路測定 |

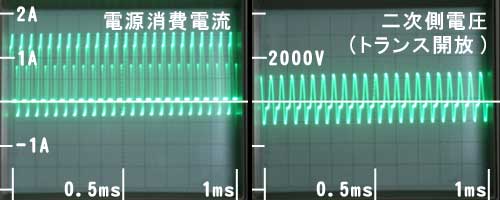

それでは、各昇圧回路基板の消費電流や昇圧能力(二次側高圧電圧)などについて確認してみましょう。

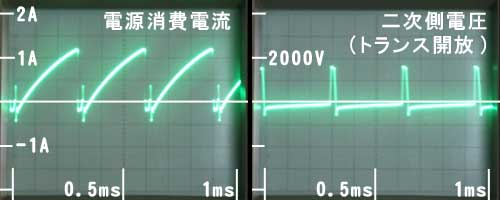

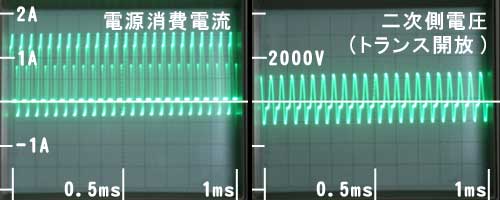

これらの回路ではブロッキング発振回路で電流を断続的に流しているため、テスターの直流電流レンジでは正確な電流情報は読み取れません。(ほぼ平均値に近い値は出るのですが・・・)

そこで電流測定プローブを接続してオシロスコープで電流波形を観測します。

この電流はほぼトランジスタのコレクタ電流になりますので、トランジスタの定格を超えていればトランジスタの劣化の原因となります。

出力電圧は、まずはトランスと整流部(ダイオード等)を切り離して開放状態でどのようなパルスが出力されているのかを調べます。

それとは別に元の回路の状態で何Vがコンデンサに溜められている電圧かも高電圧プローブで測定します。こちらはオシロスコープで見てもほぼ一直線になる為画像を見ても面白くありませんので画像は割愛します。

● 一撃!電撃殺虫ラケット

消費電流は1200mA(p-p)、テスターでは平均値程度の514mAと表示。

消費電流は1200mA(p-p)、テスターでは平均値程度の514mAと表示。

昇圧パルスは約1800V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約1200〜1300Vです。

使用されているトランジスタはS8050ですのでIc=700mA(標準)ですから、ちょっと無理をさせているっぽい回路ですね。

トランジスタの表面温度は30秒で60℃まで上がりました。パルス駆動の為電流値や温度関係ではなんとか定格内で収まっているという感じでしょうか。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

● 電撃ラケット・カットリ君

消費電流は1600mA(p-p)、テスターでは平均値程度の396mAと表示。

消費電流は1600mA(p-p)、テスターでは平均値程度の396mAと表示。

昇圧パルスは約2200V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約1000Vです。

発振周波数はかなり高く約23.8KHz

使用されているトランジスタは2SD965ですのでIc=5A(標準)ですから全然平気です。D965はストロボ用なのでこの回路の用途にはぴったりですね。

トランジスタの表面温度は30秒で52.6℃まで上がりました。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

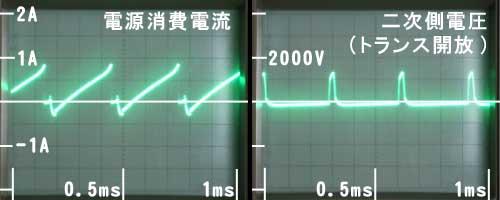

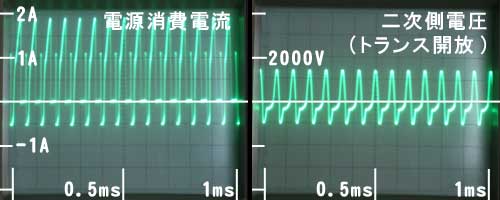

● ナイス蚊っち

消費電流は900mA(p-p)、テスターでは少し控えめの200mAと表示。

消費電流は900mA(p-p)、テスターでは少し控えめの200mAと表示。

昇圧パルスは約1600V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約1300〜1500Vです。

発振周波数は約3.33KHz。

使用されているトランジスタはS8050ですのでIc=700mA(標準)ですからまぁ連続で使用しなければ大丈夫といった感じでしょうか。

今回比較した中では最も消費電流は低いほうでしたし。

トランジスタの表面温度は30秒で30℃まで上がりました。発熱も少ないです。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

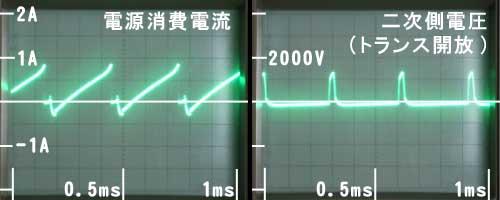

● 電撃殺虫ラケット(コーナン)

消費電流は2500mA(p-p)、テスターでは波形より少なめの530mAと表示。

消費電流は2500mA(p-p)、テスターでは波形より少なめの530mAと表示。

昇圧パルスは約2500V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約2500〜2700Vです。

発振周波数はかなり高く約14.3KHz

使用されているトランジスタは2SD965ですのでIc=5A(標準)ですから全然平気です。

トランジスタの表面温度は30秒で42.0℃まで上がりました。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

● ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ

すみません、標準状態での測定画像はありません。

なぜなら・・・購入後数分で壊れてしまったからです。

パッケージから取り出して、電池を入れて「まずは動作テスト」とばかりに数回スイッチを押しました。

3〜4回目に突然「キーン!」という発振音が巨大音量で発生しはじめ、その音は隣の部屋に居ても大きく聞こえるくらいです。

普通はラケットの柄の部分に耳を近づけないと聞こえないはずの回路発振音が、まるでスピーカーでも入っているような大音量で鳴り始めたので「これは何事!?」と思い細かくスイッチを切ったり入れたりして自然に直らないか試してみたところ、断続使用で合計約20秒くらいは鳴っていた音がぴたっと鳴り止みました。

そこはかとなく半導体が焼けた香ばしい香りが漂っています。

「どこか接触してたかハンダ不良?」と思いましたが「まぁ直ったみたいだし実験続行!」と基板に高圧プローブを繋いで出力電圧を測ってみたら・・・

調べてみましたが、実使用数十秒でトランジスタが虫の息です・・・。

基板に接触不良やハンダ不良の痕跡が無いか確かめましたが特に悪いところはありませんでした。

基板に接触不良やハンダ不良の痕跡が無いか確かめましたが特に悪いところはありませんでした。

トランジスタは一応動作していますが極端に性能が落ちています。

そこで壊れた2SD965を手持ちのストロボ用トランジスタ2SC5706と交換して動作チェック。

無事蚊を落とせる電圧が出るようになりました。

どうやらトランジスタが最初から不良品だったような感じですね。

既に一度分解しちゃってますし、もし分解していなくてもお店に持って行って「電圧が足りない、蚊が落とせないんですけど?」と店員さんに言っても果たして故障だと理解してくれるかどうかも疑問ですので、そのままトランジスタを交換した状態で使用することにします。

後日、「ホームセンターTRIALで198円」という情報を頂きもう一本購入しましたが、こちらは一斉に電気試験をしたりオシロ写真を撮るタイミングを逃しましたので基板のチェックだけに留めています。

もちろん何度もスイッチを入れて使用してみましたが「キーン!」とは言わずに普通に使えています。

これは「ひと夏程度で使えなくなる」という症状とは全くの別物で、単なる初期不良品だったと思います。

※ こちらの方のブログにも「蚊取リーヌのトランジスタが壊れた」という記述がありますので、やはり蚊取リーヌは元からちょっと・・・なのかもしれません。

さて、回路そのものと電流値などを見ると、一部にちょっと定格オーバーっぽい使い方をしている物がありますが、それが果たして「ひと夏程度で使えなくなる」ものなのか、「早いものは一ヶ月で目に見えて弱くなる」という原因になっているのか?

私的には数値を見る限りは「一ヶ月で」などはかなり半信半疑の状態になってしまいましたので、各回路を一ヶ月程度使ってみたらトランジスタやコンデンサが劣化してしまうのかを調べてみることにしましょう。

これらの回路ではブロッキング発振回路で電流を断続的に流しているため、テスターの直流電流レンジでは正確な電流情報は読み取れません。(ほぼ平均値に近い値は出るのですが・・・)

そこで電流測定プローブを接続してオシロスコープで電流波形を観測します。

この電流はほぼトランジスタのコレクタ電流になりますので、トランジスタの定格を超えていればトランジスタの劣化の原因となります。

出力電圧は、まずはトランスと整流部(ダイオード等)を切り離して開放状態でどのようなパルスが出力されているのかを調べます。

それとは別に元の回路の状態で何Vがコンデンサに溜められている電圧かも高電圧プローブで測定します。こちらはオシロスコープで見てもほぼ一直線になる為画像を見ても面白くありませんので画像は割愛します。

● 一撃!電撃殺虫ラケット

昇圧パルスは約1800V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約1200〜1300Vです。

※ p-pとは、「ピーク トゥ ピーク」で波形の下限から上限の間の最大値です。

発振周波数は約3.33KHz。使用されているトランジスタはS8050ですのでIc=700mA(標準)ですから、ちょっと無理をさせているっぽい回路ですね。

トランジスタの表面温度は30秒で60℃まで上がりました。パルス駆動の為電流値や温度関係ではなんとか定格内で収まっているという感じでしょうか。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

● 電撃ラケット・カットリ君

昇圧パルスは約2200V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約1000Vです。

発振周波数はかなり高く約23.8KHz

使用されているトランジスタは2SD965ですのでIc=5A(標準)ですから全然平気です。D965はストロボ用なのでこの回路の用途にはぴったりですね。

トランジスタの表面温度は30秒で52.6℃まで上がりました。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

● ナイス蚊っち

昇圧パルスは約1600V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約1300〜1500Vです。

発振周波数は約3.33KHz。

使用されているトランジスタはS8050ですのでIc=700mA(標準)ですからまぁ連続で使用しなければ大丈夫といった感じでしょうか。

今回比較した中では最も消費電流は低いほうでしたし。

トランジスタの表面温度は30秒で30℃まで上がりました。発熱も少ないです。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

● 電撃殺虫ラケット(コーナン)

昇圧パルスは約2500V(p-p)、平滑充電後の出力電圧は約2500〜2700Vです。

発振周波数はかなり高く約14.3KHz

使用されているトランジスタは2SD965ですのでIc=5A(標準)ですから全然平気です。

トランジスタの表面温度は30秒で42.0℃まで上がりました。

普通に一回の使用が30秒程度以下ならすぐに壊れるという事は無さそうです。(何分もスイッチを押しっぱなしにするとどうなるか…)

● ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ

すみません、標準状態での測定画像はありません。

なぜなら・・・購入後数分で壊れてしまったからです。

パッケージから取り出して、電池を入れて「まずは動作テスト」とばかりに数回スイッチを押しました。

3〜4回目に突然「キーン!」という発振音が巨大音量で発生しはじめ、その音は隣の部屋に居ても大きく聞こえるくらいです。

普通はラケットの柄の部分に耳を近づけないと聞こえないはずの回路発振音が、まるでスピーカーでも入っているような大音量で鳴り始めたので「これは何事!?」と思い細かくスイッチを切ったり入れたりして自然に直らないか試してみたところ、断続使用で合計約20秒くらいは鳴っていた音がぴたっと鳴り止みました。

そこはかとなく半導体が焼けた香ばしい香りが漂っています。

「どこか接触してたかハンダ不良?」と思いましたが「まぁ直ったみたいだし実験続行!」と基板に高圧プローブを繋いで出力電圧を測ってみたら・・・

出力たったの110V!?

最初は数値の見間違いかと思いましたが、一桁違いますよ奥さん!調べてみましたが、実使用数十秒でトランジスタが虫の息です・・・。

基板に接触不良やハンダ不良の痕跡が無いか確かめましたが特に悪いところはありませんでした。

基板に接触不良やハンダ不良の痕跡が無いか確かめましたが特に悪いところはありませんでした。トランジスタは一応動作していますが極端に性能が落ちています。

そこで壊れた2SD965を手持ちのストロボ用トランジスタ2SC5706と交換して動作チェック。

無事蚊を落とせる電圧が出るようになりました。

どうやらトランジスタが最初から不良品だったような感じですね。

既に一度分解しちゃってますし、もし分解していなくてもお店に持って行って「電圧が足りない、蚊が落とせないんですけど?」と店員さんに言っても果たして故障だと理解してくれるかどうかも疑問ですので、そのままトランジスタを交換した状態で使用することにします。

後日、「ホームセンターTRIALで198円」という情報を頂きもう一本購入しましたが、こちらは一斉に電気試験をしたりオシロ写真を撮るタイミングを逃しましたので基板のチェックだけに留めています。

もちろん何度もスイッチを入れて使用してみましたが「キーン!」とは言わずに普通に使えています。

これは「ひと夏程度で使えなくなる」という症状とは全くの別物で、単なる初期不良品だったと思います。

※ こちらの方のブログにも「蚊取リーヌのトランジスタが壊れた」という記述がありますので、やはり蚊取リーヌは元からちょっと・・・なのかもしれません。

◇ ◇ ◇

さて、回路そのものと電流値などを見ると、一部にちょっと定格オーバーっぽい使い方をしている物がありますが、それが果たして「ひと夏程度で使えなくなる」ものなのか、「早いものは一ヶ月で目に見えて弱くなる」という原因になっているのか?

私的には数値を見る限りは「一ヶ月で」などはかなり半信半疑の状態になってしまいましたので、各回路を一ヶ月程度使ってみたらトランジスタやコンデンサが劣化してしまうのかを調べてみることにしましょう。

| ■ 一ヶ月使用試験 |

「一ヶ月程度で使えなくなる」という事ですので、果たして一ヶ月使用でトランジスタ等の部品が劣化してしまうのかテストしてみます。

一ヶ月毎日全部の電撃ラケットを手作業で使うのでは効率が悪いので、ここではタイマーで自動で回路に電流を流し、その際の消費電流や出力電圧に変化が起きるのかを調べてみます。

使用するタイマーは「PICマルチ放電コントローラー」のプログラムを書き換えてこの実験専用のインターバルタイマーを製作しました。

使用するタイマーは「PICマルチ放電コントローラー」のプログラムを書き換えてこの実験専用のインターバルタイマーを製作しました。

● 一回の使用時間(電源ON時間)は10秒

● OFFから次のONの間は20秒空ける

● 一日に10回程度使用する

● 一日間隔の代わりに15分空ける(実験時間短縮)

● 30日間ぶん使用する

という依頼者様の使用環境にあわせてテストします。

● ラケットの電源はアルカリ乾電池2本(新品)

アルカリ乾電池を使用して、電池がすぐに無くなってしまって弱くなるのかどうかもあわせて検証できます。

グラフの赤色は電源電圧です。使用回数に対して電池の減り具合がわかります。

グラフの緑色は消費電流です。電圧と合わせて消費電力等がわかります。

グラフのオレンジ色は昇圧出力です。電撃のパワーがわかります。

画像では棒のようになっている部分一本で一日ぶん(10回使用)を表しています。

10回ぶんのグラフを重ねている為棒のように見えています。

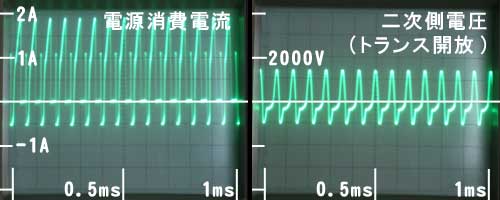

● 一撃!電撃殺虫ラケット

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力も電源電圧に従ってわずか下がりますが、蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● 電撃ラケット・カットリ君

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力は最初の頃に少し上がったり下がったりして不安定ですが電源電圧が高いうちは発振が不安定なのでしょうか。電源電圧が少し下がると安定します。蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

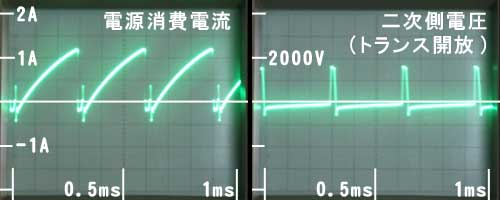

● ナイス蚊っち

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

この回路が今回テストしたラケットの中では最も消費電流が少ない為、電源電圧の低下(電池の消耗)も少なくなっています。

消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力も電源電圧に従ってわずか下がりますが、蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● 電撃殺虫ラケット(コーナン)

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力も電源電圧に従ってわずか下がりますが、蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ

購入後数分で壊れてしまったので測定不能。

(後日購入した品は正常に動作しています)

これらの測定結果から、一日に10秒間×10回程度の使用であれば、一ヶ月使用しても回路・部品は故障しないであろう事が判明しました。

また電池の消耗についてもこの程度の使用頻度であれば夏場の2〜3ヶ月はそれほど出力電圧が落ちずに通常の範囲で使用できることも分かりましたが、心配な方やもっと使用頻度が高い場合は適宜電池を新品に交換したほうが強力に使えるでしょう。

もっと違う使い方で、一回の使用で分単位でスイッチを押しっぱなしにする等では、トランジスタの温度が高くなって劣化を早めることが予想されます。

またON時間を長くする事でコンデンサの耐圧を越えた過電圧での使用時間も長くなり、コンデンサが劣化して十分に電気を蓄えられなくなって放電時の威力が弱くなる可能性もあります。

それぞれのご家庭での使用形態により今回の実験とは異なった劣化が起きる可能性は否定できませんので、もし「すぐに使えなくなる」という場合は使い方にも注意してみてください。

一ヶ月毎日全部の電撃ラケットを手作業で使うのでは効率が悪いので、ここではタイマーで自動で回路に電流を流し、その際の消費電流や出力電圧に変化が起きるのかを調べてみます。

使用するタイマーは「PICマルチ放電コントローラー」のプログラムを書き換えてこの実験専用のインターバルタイマーを製作しました。

使用するタイマーは「PICマルチ放電コントローラー」のプログラムを書き換えてこの実験専用のインターバルタイマーを製作しました。● 一回の使用時間(電源ON時間)は10秒

● OFFから次のONの間は20秒空ける

● 一日に10回程度使用する

● 一日間隔の代わりに15分空ける(実験時間短縮)

● 30日間ぶん使用する

という依頼者様の使用環境にあわせてテストします。

● ラケットの電源はアルカリ乾電池2本(新品)

アルカリ乾電池を使用して、電池がすぐに無くなってしまって弱くなるのかどうかもあわせて検証できます。

グラフの赤色は電源電圧です。使用回数に対して電池の減り具合がわかります。

グラフの緑色は消費電流です。電圧と合わせて消費電力等がわかります。

グラフのオレンジ色は昇圧出力です。電撃のパワーがわかります。

画像では棒のようになっている部分一本で一日ぶん(10回使用)を表しています。

10回ぶんのグラフを重ねている為棒のように見えています。

● 一撃!電撃殺虫ラケット

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力も電源電圧に従ってわずか下がりますが、蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● 電撃ラケット・カットリ君

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力は最初の頃に少し上がったり下がったりして不安定ですが電源電圧が高いうちは発振が不安定なのでしょうか。電源電圧が少し下がると安定します。蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● ナイス蚊っち

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。この回路が今回テストしたラケットの中では最も消費電流が少ない為、電源電圧の低下(電池の消耗)も少なくなっています。

消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力も電源電圧に従ってわずか下がりますが、蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● 電撃殺虫ラケット(コーナン)

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。

電源電圧は3Vから徐々に下がりますが一ヶ月300回程度の使用では特に電池が減ってしまって使えなくなるという様子は見られません。まだまだ使えます。消費電流は電源電圧に従ってわずか下がりますが、特に回路が壊れてしまったような様子は確認できません。

昇圧出力も電源電圧に従ってわずか下がりますが、蚊を退治するのに支障が出るような劣化は見られません。

また、使用前と300回使用後にコンデンサの容量を測定しましたが特に劣化している様子は見られませんでした。

総じて、一ヶ月300回程度ではこの基板・回路は劣化しない事が観測できました。

● ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ

購入後数分で壊れてしまったので測定不能。

(後日購入した品は正常に動作しています)

これらの測定結果から、一日に10秒間×10回程度の使用であれば、一ヶ月使用しても回路・部品は故障しないであろう事が判明しました。

また電池の消耗についてもこの程度の使用頻度であれば夏場の2〜3ヶ月はそれほど出力電圧が落ちずに通常の範囲で使用できることも分かりましたが、心配な方やもっと使用頻度が高い場合は適宜電池を新品に交換したほうが強力に使えるでしょう。

もっと違う使い方で、一回の使用で分単位でスイッチを押しっぱなしにする等では、トランジスタの温度が高くなって劣化を早めることが予想されます。

またON時間を長くする事でコンデンサの耐圧を越えた過電圧での使用時間も長くなり、コンデンサが劣化して十分に電気を蓄えられなくなって放電時の威力が弱くなる可能性もあります。

それぞれのご家庭での使用形態により今回の実験とは異なった劣化が起きる可能性は否定できませんので、もし「すぐに使えなくなる」という場合は使い方にも注意してみてください。

| ■ 基板・回路以外の劣化は? |

さて、電撃蚊取りラケットに使用されている昇圧回路の耐久試験では適度に使用しているうちは回路・部品はほとんど壊れないことがわかりました。

それではもっと他に電撃蚊取りラケットには故障する個所は無いのでしょうか?

回路基板以外の部分に目を向けてみましょう。

● 電池ボックス

電撃ラケットの柄の中の構造はだいたい皆こんな感じになっています。

電撃ラケットの柄の中の構造はだいたい皆こんな感じになっています。

電池ボックスは非常に簡易な構造になっていて、使われている金具もかなり品質の悪い金属が使用されています。

ただ、一ヶ月程度で金具が酸化して導通が悪くなるほどのものではありません。

一年ほど湿気の高いところに放置するなどしてしまうと電気を通しにくくなってしまう可能性はありますので、去年の電撃ラケットを使用するような場合は電池ボックス内の金具をアルコールティッシュなどで磨いてやったほうが良いかもしれません。

金具の表面が錆びていたり、白くもやっとしていたら要注意です。

● 電気配線

電池ボックスから電気を回路基板に送る為の電気配線はこれでもか!と言うくらい細くて貧弱なケーブルが使用されています。

今回測定した中では最大2500mA(p-p)という大きな電流を流していますが、ちょっと心もとないですね。(一応電気は流れていますが)

また使用されているハンダも中国製品特有のヤニ無しハンダで仕上がりはボソボソです。

ちょっとケーブルを引っ張るとポロッと外れてしまった製品もありましたので、蚊取りラケットを振り回しているうちに何かのショックでハンダが外れてしまったり、弱くなって電気抵抗が増えてしまう故障が考えられます。

● ネット(金網)?

金網も錆びたり表面が酸化すると電気を通しにくくなりますので、放電の際の威力が弱くなることが考えられます。

しかし私のほうでは一年や二年程度でこの金網がどれくらい酸化するのか確認はしていませんので、材質を見る限りは特に白く変色したりしていない限り大丈夫だと思います。

三層構造のために分解して中の中間層を掃除したりするのは大変面倒ですので、一般家庭ではネットが劣化した場合は買い換えたほうが早いかもしれません。

またこれは大変重要ですが、蚊を叩いて屍骸がネットの間に残っている場合は綺麗に取り除いてください。

何かがネットの間に挟まっていて、電極の間で導通してしまっているとせっかく昇圧した電気をショートして流してしまい、コンデンサに溜めて電撃を放つ事ができなくなります。

ネットに異物が付いている時には、電源スイッチOFFからじゅうぶんに時間が経って安全になってから、ブラシ等で異物を掃き外してください。

● スイッチ

写真のもの(コーナン)では二重安全装置としてスライド式の電源スイッチと、プッシュ式の動作スイッチを直列に接続しています。

不意にプッシュスイッチが何かに当たって電源が入り、知らずにネットに触ってしまって感電することを防止しています。

それ以外の電撃ラケットはプッシュスイッチしか無く、知らないうちに押してしまっていて感電する危険性があります。

※ これら以外の電撃ラケットでも電源スイッチのあるもの/無いものがあります

・・・?

使われている部品をよーく見ると、どの電撃ラケットもプッシュスイッチは「タクトスイッチ」と呼ばれる電子回路基板などで信号入力用に使われる小型スイッチです。

普通は基板にハンダづけして固定するものですが、それを無理やりはめ込むような形にケースに受け口を作って固定しています。

ちょっと待ってください。

一般的な(有名メーカー製の)タクトスイッチは電流容量は50mAですよ!

使われている中国メーカー製らしいタクトスイッチがそれより何十倍も電流容量があるとも思えません。

今回調べた物では、小型のタクトスイッチにプラスチックの押しボタンカバーを被せたものや、写真のようなちょっと大きめのスイッチでボタンも直付けの物をそのままケースから頭を出すように使っている物などがありました。

今回調べた物では、小型のタクトスイッチにプラスチックの押しボタンカバーを被せたものや、写真のようなちょっと大きめのスイッチでボタンも直付けの物をそのままケースから頭を出すように使っている物などがありました。

形が少し大きいとはいえ(差はわずか1〜2mmですし)接点容量は有名メーカー製では小さな物と代わりありませんので、特にこの写真のタクトスイッチが電源用の大容量品ではなさそうです。

という事は、定格50mAのスイッチに平均で10倍程度、ピーク時には最大50倍もの電流を流しているという事ではありませんか!

これはスイッチが焼けませんか?

なんて無茶な部品選択!?

依頼者の方にメールしてみると「確かに、スイッチが壊れたので分解して中の金属板を磨いてまた使っています。」との事。

がーん! (だったら最初からそういう情報も伝えて欲しかった・・・)

「使えなくなった」という蚊取りラケットがまだ有るというので送って頂きました。

しっかりと、スイッチが焼けていました。

かなり接点が痛んでいますが、全然電気を通さないというわけではありません。

指の力加減によって流れる電流の量が多少変化します。

焼けて接点の抵抗値が大きくなっていて、発振回路に大きな電流は流せなくなっています。少しだけ発振はしますが出力電圧はたいして上がりません。もちろん蚊は落とせません。

スイッチの抵抗値が大きくなってもある程度の電圧は基板にかかりますので、電源表示のLEDは少し暗いですが点灯します。

依頼者様曰く「LEDは点灯していたので当然回路もちゃんと働いていると思っていた。」だそうです。

そうですよね。パイロットランプが点灯していればちゃんと装置としては働いていると思いますよね。

ところがどっこい、多少電圧が下がってもそれなりに点灯するLEDと、ある程度以上の電圧と電流を流さないと大きなエネルギーで昇圧してくれない発振回路と、全く性質の違う回路が同じ基板の上に同居しているだけで、LEDが点灯しているからといって発振回路がフルパワーで働いているという表示ではないのです。

まぁ、罠ですね。

・・・その後、タイマー装置に更に機能を追加して、ラジコン用のサーボモーターでラケットのスイッチを外部から押してやる装置を作って機械的な30日間の使用試験を行ってみましたが、約半分のスイッチはしっかり故障してくれました。

(ごめんなさい、劣化するかだけ調べたので毎回のグラフは取っていません)

小型のタクトスイッチですので、人間による力のかけ方によって接触面の抵抗が変わったりするので「必ず何回押したら壊れる」等の情報は出せませんが、電撃蚊取りラケットに使われている部品のうち実質一番壊れやすい物は電源のタクトスイッチであろう事が今回の実験から推測されます。

普通に容量1A程度のプッシュスイッチを使用していればこんな問題は起こらなかったでしょうに、やはり中華製品。スイッチ原価を一個数円程度に抑えているのでしょうね。

向こうの国の人にとっては「買った年の数ヶ月だけ使えればいいよ」という製品なのでしょうか。

それではもっと他に電撃蚊取りラケットには故障する個所は無いのでしょうか?

回路基板以外の部分に目を向けてみましょう。

● 電池ボックス

電池ボックスは非常に簡易な構造になっていて、使われている金具もかなり品質の悪い金属が使用されています。

ただ、一ヶ月程度で金具が酸化して導通が悪くなるほどのものではありません。

一年ほど湿気の高いところに放置するなどしてしまうと電気を通しにくくなってしまう可能性はありますので、去年の電撃ラケットを使用するような場合は電池ボックス内の金具をアルコールティッシュなどで磨いてやったほうが良いかもしれません。

金具の表面が錆びていたり、白くもやっとしていたら要注意です。

● 電気配線

電池ボックスから電気を回路基板に送る為の電気配線はこれでもか!と言うくらい細くて貧弱なケーブルが使用されています。

今回測定した中では最大2500mA(p-p)という大きな電流を流していますが、ちょっと心もとないですね。(一応電気は流れていますが)

また使用されているハンダも中国製品特有のヤニ無しハンダで仕上がりはボソボソです。

ちょっとケーブルを引っ張るとポロッと外れてしまった製品もありましたので、蚊取りラケットを振り回しているうちに何かのショックでハンダが外れてしまったり、弱くなって電気抵抗が増えてしまう故障が考えられます。

● ネット(金網)?

金網も錆びたり表面が酸化すると電気を通しにくくなりますので、放電の際の威力が弱くなることが考えられます。

しかし私のほうでは一年や二年程度でこの金網がどれくらい酸化するのか確認はしていませんので、材質を見る限りは特に白く変色したりしていない限り大丈夫だと思います。

三層構造のために分解して中の中間層を掃除したりするのは大変面倒ですので、一般家庭ではネットが劣化した場合は買い換えたほうが早いかもしれません。

またこれは大変重要ですが、蚊を叩いて屍骸がネットの間に残っている場合は綺麗に取り除いてください。

何かがネットの間に挟まっていて、電極の間で導通してしまっているとせっかく昇圧した電気をショートして流してしまい、コンデンサに溜めて電撃を放つ事ができなくなります。

ネットに異物が付いている時には、電源スイッチOFFからじゅうぶんに時間が経って安全になってから、ブラシ等で異物を掃き外してください。

● スイッチ

写真のもの(コーナン)では二重安全装置としてスライド式の電源スイッチと、プッシュ式の動作スイッチを直列に接続しています。

不意にプッシュスイッチが何かに当たって電源が入り、知らずにネットに触ってしまって感電することを防止しています。

それ以外の電撃ラケットはプッシュスイッチしか無く、知らないうちに押してしまっていて感電する危険性があります。

※ これら以外の電撃ラケットでも電源スイッチのあるもの/無いものがあります

・・・?

使われている部品をよーく見ると、どの電撃ラケットもプッシュスイッチは「タクトスイッチ」と呼ばれる電子回路基板などで信号入力用に使われる小型スイッチです。

普通は基板にハンダづけして固定するものですが、それを無理やりはめ込むような形にケースに受け口を作って固定しています。

ちょっと待ってください。

一般的な(有名メーカー製の)タクトスイッチは電流容量は50mAですよ!

使われている中国メーカー製らしいタクトスイッチがそれより何十倍も電流容量があるとも思えません。

今回調べた物では、小型のタクトスイッチにプラスチックの押しボタンカバーを被せたものや、写真のようなちょっと大きめのスイッチでボタンも直付けの物をそのままケースから頭を出すように使っている物などがありました。

今回調べた物では、小型のタクトスイッチにプラスチックの押しボタンカバーを被せたものや、写真のようなちょっと大きめのスイッチでボタンも直付けの物をそのままケースから頭を出すように使っている物などがありました。形が少し大きいとはいえ(差はわずか1〜2mmですし)接点容量は有名メーカー製では小さな物と代わりありませんので、特にこの写真のタクトスイッチが電源用の大容量品ではなさそうです。

という事は、定格50mAのスイッチに平均で10倍程度、ピーク時には最大50倍もの電流を流しているという事ではありませんか!

これはスイッチが焼けませんか?

なんて無茶な部品選択!?

依頼者の方にメールしてみると「確かに、スイッチが壊れたので分解して中の金属板を磨いてまた使っています。」との事。

がーん! (だったら最初からそういう情報も伝えて欲しかった・・・)

「使えなくなった」という蚊取りラケットがまだ有るというので送って頂きました。

しっかりと、スイッチが焼けていました。

かなり接点が痛んでいますが、全然電気を通さないというわけではありません。

指の力加減によって流れる電流の量が多少変化します。

焼けて接点の抵抗値が大きくなっていて、発振回路に大きな電流は流せなくなっています。少しだけ発振はしますが出力電圧はたいして上がりません。もちろん蚊は落とせません。

スイッチの抵抗値が大きくなってもある程度の電圧は基板にかかりますので、電源表示のLEDは少し暗いですが点灯します。

依頼者様曰く「LEDは点灯していたので当然回路もちゃんと働いていると思っていた。」だそうです。

そうですよね。パイロットランプが点灯していればちゃんと装置としては働いていると思いますよね。

ところがどっこい、多少電圧が下がってもそれなりに点灯するLEDと、ある程度以上の電圧と電流を流さないと大きなエネルギーで昇圧してくれない発振回路と、全く性質の違う回路が同じ基板の上に同居しているだけで、LEDが点灯しているからといって発振回路がフルパワーで働いているという表示ではないのです。

まぁ、罠ですね。

・・・その後、タイマー装置に更に機能を追加して、ラジコン用のサーボモーターでラケットのスイッチを外部から押してやる装置を作って機械的な30日間の使用試験を行ってみましたが、約半分のスイッチはしっかり故障してくれました。

(ごめんなさい、劣化するかだけ調べたので毎回のグラフは取っていません)

小型のタクトスイッチですので、人間による力のかけ方によって接触面の抵抗が変わったりするので「必ず何回押したら壊れる」等の情報は出せませんが、電撃蚊取りラケットに使われている部品のうち実質一番壊れやすい物は電源のタクトスイッチであろう事が今回の実験から推測されます。

普通に容量1A程度のプッシュスイッチを使用していればこんな問題は起こらなかったでしょうに、やはり中華製品。スイッチ原価を一個数円程度に抑えているのでしょうね。

向こうの国の人にとっては「買った年の数ヶ月だけ使えればいいよ」という製品なのでしょうか。

| ■ 改良プラン |

電撃蚊取りラケットを末永く何年も使うには、「スイッチをマトモな部品に交換する」という手が正攻法ですね。

この記事を書いているうちに「ライト・ランプ・LED 専用「迷い箱」」のほうに使い捨てカメラのストロボを有効活用したい旨の投書があり、使い捨てカメラのストロボ基板を分解してみました。

実は、カメラのストロボ回路のうち発振部にブロッキング発振回路を使用しているものだと、ほとんど蚊取りラケットと回路は同じなのです。

しかし面白い発見がありました。

使い捨てカメラのストロボ基板では、チャージスイッチ(電源スイッチ)は回路そのものの電源を入れたり切ったりしているのはなく、発振用トランジスタのベース電流を入れたり切ったりする位置に取り付けられていたのです。

使い捨てカメラのストロボ基板では、チャージスイッチ(電源スイッチ)は回路そのものの電源を入れたり切ったりしているのはなく、発振用トランジスタのベース電流を入れたり切ったりする位置に取り付けられていたのです。

これなら使い捨てカメラの中の貧弱な金属板で出来た接点でも、ほんのわずかの電流しか流さないので問題無く動作します。(もちろんタクトスイッチでも)

もし電源自体を入り切りしているのなら、やはり同じように大電流を流す事で接点劣化の問題が起きる事が想像できます。

この回路図ではベース電流を流さない限りトランジスタには一切電流は流れませんので電池は消耗しません。

(厳密を好む方は「B-E間に抵抗が無いと」と言い出しそうですが)

という事は、電撃蚊取りラケットの回路でも、電源スイッチを直接ON/OFFするのではなく、ベース電流をON/OFFする位置にタクトスイッチを換えてやれば小電流用のタクトスイッチでも焼けずに発振動作をON/OFFすることができそうですね。

しかし、単純にスイッチの位置を変えただけではこんどはパイロットランプのLEDがつきっぱなしになるので意味を成しませんし電池を消耗してしまいます。

しかし、単純にスイッチの位置を変えただけではこんどはパイロットランプのLEDがつきっぱなしになるので意味を成しませんし電池を消耗してしまいます。

トランジスタのコレクタの引き込みでLEDを点灯させる方法にでもしないと「電源ランプ」として役に立ちませんから、右図のような改造はいかがでしょうか?

蚊取リーヌの基板でテストしてみましたが、これでスイッチに流れる電流はわずか平均数mA/p-pでは数十mA程度とどんなにショボいスイッチでも問題は無くなります。

もちろんスイッチOFF時の消費電流は0です。

蚊取リーヌ基板では実際はスイッチはトランジスタのベース位置につけるより、1.5KΩの抵抗のプラス電源側を引き抜いてそこに付けるほうが加工が楽です。

LEDもカソード側の足を抜いてトランス側に別途配線します。(やりたい方はパターンカットして繋ぎ直すのもアリです)

* LEDがトランスの逆起電力で壊れないか?という質問を受けましたが、今回テストした基板ではすぐにLEDを壊すような大きな逆電圧はかかっていません。確認した後に記事にしています。

どうせパターンカットするならこのような配線にしてしまうほうがいいでしょう。(LEDを壊す心配もありません)

どうせパターンカットするならこのような配線にしてしまうほうがいいでしょう。(LEDを壊す心配もありません)

トランスのL1の+側は電池に直結してしまって、LEDとベース抵抗の+側をスイッチで切ります。

スイッチにはLED点灯用の数mAとベース電流の数mA程度、合計でも少ししか流れません。

こちらの場合はLEDは電源ONそのものの表示になります。

上の改造プランではLEDはトランジスタの発振動作表示となります。

いや、単純に一個100〜200円程度のプッシュスイッチに電源スイッチを交換するほうがよっぽど簡単な加工だとは思いますが・・・これはこれで追加部品は一切無く(配線が少し)、ケース穴も加工せずに全部元からあった物で賄ってしまえる究極のエコノミー(無賃)改造です。いつものように貧乏症の「気の迷い」的改造法(^^;

この記事を書いているうちに「ライト・ランプ・LED 専用「迷い箱」」のほうに使い捨てカメラのストロボを有効活用したい旨の投書があり、使い捨てカメラのストロボ基板を分解してみました。

実は、カメラのストロボ回路のうち発振部にブロッキング発振回路を使用しているものだと、ほとんど蚊取りラケットと回路は同じなのです。

(ですのであちらの回路図も蚊取りラケット用に準備した物を流用…)

しかし面白い発見がありました。

使い捨てカメラのストロボ基板では、チャージスイッチ(電源スイッチ)は回路そのものの電源を入れたり切ったりしているのはなく、発振用トランジスタのベース電流を入れたり切ったりする位置に取り付けられていたのです。

使い捨てカメラのストロボ基板では、チャージスイッチ(電源スイッチ)は回路そのものの電源を入れたり切ったりしているのはなく、発振用トランジスタのベース電流を入れたり切ったりする位置に取り付けられていたのです。これなら使い捨てカメラの中の貧弱な金属板で出来た接点でも、ほんのわずかの電流しか流さないので問題無く動作します。(もちろんタクトスイッチでも)

もし電源自体を入り切りしているのなら、やはり同じように大電流を流す事で接点劣化の問題が起きる事が想像できます。

この回路図ではベース電流を流さない限りトランジスタには一切電流は流れませんので電池は消耗しません。

(厳密を好む方は「B-E間に抵抗が無いと」と言い出しそうですが)

という事は、電撃蚊取りラケットの回路でも、電源スイッチを直接ON/OFFするのではなく、ベース電流をON/OFFする位置にタクトスイッチを換えてやれば小電流用のタクトスイッチでも焼けずに発振動作をON/OFFすることができそうですね。

しかし、単純にスイッチの位置を変えただけではこんどはパイロットランプのLEDがつきっぱなしになるので意味を成しませんし電池を消耗してしまいます。

しかし、単純にスイッチの位置を変えただけではこんどはパイロットランプのLEDがつきっぱなしになるので意味を成しませんし電池を消耗してしまいます。トランジスタのコレクタの引き込みでLEDを点灯させる方法にでもしないと「電源ランプ」として役に立ちませんから、右図のような改造はいかがでしょうか?

蚊取リーヌの基板でテストしてみましたが、これでスイッチに流れる電流はわずか平均数mA/p-pでは数十mA程度とどんなにショボいスイッチでも問題は無くなります。

もちろんスイッチOFF時の消費電流は0です。

蚊取リーヌ基板では実際はスイッチはトランジスタのベース位置につけるより、1.5KΩの抵抗のプラス電源側を引き抜いてそこに付けるほうが加工が楽です。

LEDもカソード側の足を抜いてトランス側に別途配線します。(やりたい方はパターンカットして繋ぎ直すのもアリです)

* LEDがトランスの逆起電力で壊れないか?という質問を受けましたが、今回テストした基板ではすぐにLEDを壊すような大きな逆電圧はかかっていません。確認した後に記事にしています。

どうせパターンカットするならこのような配線にしてしまうほうがいいでしょう。(LEDを壊す心配もありません)

どうせパターンカットするならこのような配線にしてしまうほうがいいでしょう。(LEDを壊す心配もありません)トランスのL1の+側は電池に直結してしまって、LEDとベース抵抗の+側をスイッチで切ります。

スイッチにはLED点灯用の数mAとベース電流の数mA程度、合計でも少ししか流れません。

こちらの場合はLEDは電源ONそのものの表示になります。

上の改造プランではLEDはトランジスタの発振動作表示となります。

いや、単純に一個100〜200円程度のプッシュスイッチに電源スイッチを交換するほうがよっぽど簡単な加工だとは思いますが・・・これはこれで追加部品は一切無く(配線が少し)、ケース穴も加工せずに全部元からあった物で賄ってしまえる究極のエコノミー(無賃)改造です。いつものように貧乏症の「気の迷い」的改造法(^^;

| ■ ところで、威力(能力)は? |

電撃ラケットの「威力」ってどのくらいのものなのでしょうか?

電撃で蚊を感電死させる物ですから、その電撃の威力を比べてみたいですよね。

電撃(高圧放電)の威力と言ってもいくつかの見方があります。

直感的には「電圧が高い」ほうが威力も大きいと思いますよね。

確かに電圧が高いとそれだけで空間で放電を開始する最短距離が短くなりますので、蚊が2枚の金網に完全に触れなくてもほんの数ミリ離れていても放電が開始される事があります。このほうがネットに蚊を当てた時により的確に仕留められますね。

また電圧が高いほど同じ抵抗値の対象物に流れる電流は大きくなり、電撃の威力は電流の大きさに大きく左右されるとも言われています。

放電をして蚊を感電・焼き殺す際には電気エネルギーを流す事になります。

実際の放電はほんの一瞬ですが、その短時間により多くの電気を流せれば、流れた経路の抵抗に応じて電気エネルギーが熱エネルギーに変換されますので対象(または放電経路)をより高温にすることができます。

放電時に放出されるエネルギーはコンデンサに蓄えられた電気エネルギーです。これがより沢山蓄えられていて放出されれば大きなダメージを与えることができます。

電気が流れてもちょっとしかショックも無く、温度も低いと蚊を殺す事はできません。より多いエネルギーを与える事でより確実に蚊を死に至らしめます。

これらの理屈に対して各ラケットがどの程度の「能力」を有しているのかを一覧表にまとめてみました。

電気量の計算式は Q = C・V です。単位はC(クーロン)です。

仕事量の計算式は U = 1/2・C・V^2 です。単位はJ(ジュール)です。

電気量は電圧・コンデンサ容量に比例しますのでコンデンサの容量が一桁小さい「ナイス蚊っち」と「電撃殺虫ラケット(コーナン)」ではかなり小さくなっています。

単純に出力電圧が高いほうが良いというわけでは無いことがわかりますね。

仕事量の値が実際に放電した際のエネルギー(熱量)を表していますので、どのラケットも似た電圧ですから、これらのラケットの中ではこの数値が高いほど「威力」は高いと考えられます。

仕事量も最も少ないラケットと多いラケットの間には10倍以上の開きがありますね。

電圧を二乗している部分で電圧の大きな物にアドバンテージがあると思われましたが、それ以上にコンデンサの容量の違いが大きすぎて差が縮まっていないような感じです。

上の電気的特性測定で「ナイス蚊っち」が消費電流が最も小さかったわけは、このように蓄えられるエネルギーも少ないのでそのぶん電池からエネルギーを少ししか取り出していなかったというわけです。

電気量・仕事量共にトップの「ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ」は購入後すぐに壊れて電気特性の調査ができていませんが、この計算結果から見ても実は最も消費電流が多くてトランジスタにも多大な負担をかけていた為最も部品が壊れやすい製品だったのかもしれません。

コンデンサの容量が小さな物は、コンデンサを大きな容量のものに交換して威力を強めてみるのも良いかもしれませんね。

コンデンサを大きくすると満電圧まで充電するのに時間がかかるようになったり、その他の弊害も出ると思いますので、容量は無茶苦茶大きな物にはせずに適宜調節するほうが良いでしよう。

電撃で蚊を感電死させる物ですから、その電撃の威力を比べてみたいですよね。

電撃(高圧放電)の威力と言ってもいくつかの見方があります。

直感的には「電圧が高い」ほうが威力も大きいと思いますよね。

確かに電圧が高いとそれだけで空間で放電を開始する最短距離が短くなりますので、蚊が2枚の金網に完全に触れなくてもほんの数ミリ離れていても放電が開始される事があります。このほうがネットに蚊を当てた時により的確に仕留められますね。

また電圧が高いほど同じ抵抗値の対象物に流れる電流は大きくなり、電撃の威力は電流の大きさに大きく左右されるとも言われています。

放電をして蚊を感電・焼き殺す際には電気エネルギーを流す事になります。

実際の放電はほんの一瞬ですが、その短時間により多くの電気を流せれば、流れた経路の抵抗に応じて電気エネルギーが熱エネルギーに変換されますので対象(または放電経路)をより高温にすることができます。

放電時に放出されるエネルギーはコンデンサに蓄えられた電気エネルギーです。これがより沢山蓄えられていて放出されれば大きなダメージを与えることができます。

電気が流れてもちょっとしかショックも無く、温度も低いと蚊を殺す事はできません。より多いエネルギーを与える事でより確実に蚊を死に至らしめます。

これらの理屈に対して各ラケットがどの程度の「能力」を有しているのかを一覧表にまとめてみました。

|

※ 今回調べた基板・部品による計算です

電気量の計算式は Q = C・V です。単位はC(クーロン)です。

仕事量の計算式は U = 1/2・C・V^2 です。単位はJ(ジュール)です。

電気量は電圧・コンデンサ容量に比例しますのでコンデンサの容量が一桁小さい「ナイス蚊っち」と「電撃殺虫ラケット(コーナン)」ではかなり小さくなっています。

単純に出力電圧が高いほうが良いというわけでは無いことがわかりますね。

仕事量の値が実際に放電した際のエネルギー(熱量)を表していますので、どのラケットも似た電圧ですから、これらのラケットの中ではこの数値が高いほど「威力」は高いと考えられます。

仕事量も最も少ないラケットと多いラケットの間には10倍以上の開きがありますね。

電圧を二乗している部分で電圧の大きな物にアドバンテージがあると思われましたが、それ以上にコンデンサの容量の違いが大きすぎて差が縮まっていないような感じです。

上の電気的特性測定で「ナイス蚊っち」が消費電流が最も小さかったわけは、このように蓄えられるエネルギーも少ないのでそのぶん電池からエネルギーを少ししか取り出していなかったというわけです。

電気量・仕事量共にトップの「ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ」は購入後すぐに壊れて電気特性の調査ができていませんが、この計算結果から見ても実は最も消費電流が多くてトランジスタにも多大な負担をかけていた為最も部品が壊れやすい製品だったのかもしれません。

コンデンサの容量が小さな物は、コンデンサを大きな容量のものに交換して威力を強めてみるのも良いかもしれませんね。

コンデンサを大きくすると満電圧まで充電するのに時間がかかるようになったり、その他の弊害も出ると思いますので、容量は無茶苦茶大きな物にはせずに適宜調節するほうが良いでしよう。

|

◆◆ ご注意 ◆◆

冒頭でも書きましたが、本記事で調べている電撃蚊取りラケットは今回購入した上記の製品ですが、既に判明していますように同一名称の製品でも中の回路・部品が違うものが存在します。 記事掲載後、今回の依頼者様から「地元でカットリくんが売られはじめたので購入したところ、中身が違いました」とご連絡がありました。

記事掲載後、今回の依頼者様から「地元でカットリくんが売られはじめたので購入したところ、中身が違いました」とご連絡がありました。回路方式がエミッタフォロワではなく他のラケット同様のコレクタフォロワの基板に変わっています。 それは良いのですが、コンデンサが0.17μF/400Vの物(0.33μFの約半分)が使用されていて「電撃が弱くてバチッ!という音がしない、蚊も気絶するだけ。」という使用レポートが・・・ (容量を減らしたのが耐圧を上げて壊れない部品にしたという改良では無いあたりがどうにもこうにも…) 今回私が実験用に購入した製品は比較的良い品ばかりだったのでしょうか。 中にはこのようなヤワヤワな出力しか出ない蚊取りラケット製品も販売されているようなので、「バチッ!なんて音はしない」「蚊が死なない」という感想を書かれているブログの方はこういう貧弱品を購入されて失敗されたのかもしれませんね。 |

| ■ まとめ |

今回は「電撃蚊取りラケットがすぐに壊れてしまう。すぐに壊れる部品が使われている粗悪品か?」という疑問が投げかけられ、それを調べてみました。

確かに製品は中国製でかなり安物の作りですが、スイッチとコンデンサにかなり定格以上の無理をさせている以外はそれほどすぐに壊れる原因という物は見当たりませんでした。

(初期不良で一瞬で壊れた個体もありましたが・・・)

いや、スイッチとコンデンサに大きな負担をかけている時点で電気製品としては既に失格かもしれません。

だいたい500円以下という安価な製品ですので、壊れるから毎年買い換えているという方もいらっしゃるかもしれませんが、もしスイッチの交換などで数年間は使えるのであれば200円プラスくらいでながもちする製品に生まれ変わりますので、工作のできる方はチャレンジしてみてはいかがでしようか。

長く使っているとこんどはコンデンサが劣化しそうですが、耐圧が高くて同じ容量のコンデンサというと大きくなってケースに入らないかもしれませんし、同じ性能を保ったまま安全圏のコンデンサと交換するのはかなり難しいかもしれません。

耐圧を高くする代わりに容量を減らすと、電撃を発する際のエネルギーが極端に落ちますから蚊を一撃で退治できない弱いラケットになりますよね。

高耐圧のフィルムコンデンサ等はそれなりのお値段がしますので、コンデンサを交換するくらいならラケットを新品に買い換えたほうが安く済むなんていう事にもなりかねません。

電撃ラケットは、それほど長期に渡って使用する物ではなく、シーズン毎に買い換えて新品の性能が高いうちだけ美味しく使う物。という考えのほうが気分的にも楽かもしれませんね。

「死んだ蚊の怨念が金網にまとわりついている!」という事で、毎年神社で除霊して廃棄してもらうとか?

見た目ちょっと大きな物ですので、使い捨てるにはもったいない気もしなくはないですが、毎年500円程度の出費なら普通のご家庭ならさほど負担にはならない程度だと思います。

依頼者様のように、ご自分でタクトスイッチを分解されて中の金属板を磨いて再度組み立てるという手先の器用さがあればしばらくは使いつづけることができるでしょう。

エコノミー改造ができる方はスイッチに全く負担をかけなくなりますから、一度試してみてはいかがでしょうか。

確かに製品は中国製でかなり安物の作りですが、スイッチとコンデンサにかなり定格以上の無理をさせている以外はそれほどすぐに壊れる原因という物は見当たりませんでした。

(初期不良で一瞬で壊れた個体もありましたが・・・)

いや、スイッチとコンデンサに大きな負担をかけている時点で電気製品としては既に失格かもしれません。

だいたい500円以下という安価な製品ですので、壊れるから毎年買い換えているという方もいらっしゃるかもしれませんが、もしスイッチの交換などで数年間は使えるのであれば200円プラスくらいでながもちする製品に生まれ変わりますので、工作のできる方はチャレンジしてみてはいかがでしようか。

長く使っているとこんどはコンデンサが劣化しそうですが、耐圧が高くて同じ容量のコンデンサというと大きくなってケースに入らないかもしれませんし、同じ性能を保ったまま安全圏のコンデンサと交換するのはかなり難しいかもしれません。

耐圧を高くする代わりに容量を減らすと、電撃を発する際のエネルギーが極端に落ちますから蚊を一撃で退治できない弱いラケットになりますよね。

高耐圧のフィルムコンデンサ等はそれなりのお値段がしますので、コンデンサを交換するくらいならラケットを新品に買い換えたほうが安く済むなんていう事にもなりかねません。

電撃ラケットは、それほど長期に渡って使用する物ではなく、シーズン毎に買い換えて新品の性能が高いうちだけ美味しく使う物。という考えのほうが気分的にも楽かもしれませんね。

「死んだ蚊の怨念が金網にまとわりついている!」という事で、毎年神社で除霊して廃棄してもらうとか?

見た目ちょっと大きな物ですので、使い捨てるにはもったいない気もしなくはないですが、毎年500円程度の出費なら普通のご家庭ならさほど負担にはならない程度だと思います。

依頼者様のように、ご自分でタクトスイッチを分解されて中の金属板を磨いて再度組み立てるという手先の器用さがあればしばらくは使いつづけることができるでしょう。

エコノミー改造ができる方はスイッチに全く負担をかけなくなりますから、一度試してみてはいかがでしょうか。

|

| |||||||

|

【投稿受付終了】 本ページ(この記事専用)の『迷い箱』(投稿コーナー)の受付は終了しました。 現在は過去の投稿の閲覧のみ可能です。 |

|

いつも楽しく拝見しています。 だんだん暑くなり蚊の発生する嫌な時期になって来ました。 と言うことで「ナイス蚊っち」の3層ネット丸型#802と角型#804を購入しました。 基盤は共に同じで「探求: 電撃蚊取りラケット」の記事にある「電撃殺虫ラケット」と同じ様な回路でした。トランジスタのベース抵抗は510Ω、二次側は0.033μF 630Vのコンデンサが3個の3倍圧整流回路でした。また、ブリーダー抵抗は付いていて15MΩが2本直列で30MΩとなっています。 出力電圧は残念ながら測定できる測定器を持ってないので測っていません。3倍圧整流回路ですので従来品より電圧は上がっているのかもしれません。 一つ分からなかったのが、トランジスタの表示が8050となっていたのでS8050かと思ったのですが、足の並びがECBの順だった事です。型番は何だろう? スイッチは貧弱なタクトスイッチでしたので記事を参考にパターンカットしてベース電流をON/OFFするように改造しましたし、コンデンサは0.33μFに交換しました。その結果、スパーク音はかなり力強くなりました。 以上、参考になれば幸いです。 ポレポレ 様

|

|||

| お返事 |

回路・基板は同じ物もあり、別の物もあり、別に規格統一されているわけではないので何が入っていても製品として動作しさえすればいいのです。 S8050には「EBC」タイプと「ECB」タイプの二種類あります。(どこか記事に書きませんでしたっけ?) お返事 2008/6/21

|

||

|

先シーズーンに使っていたのを取り出してみたのですが、バチッと言わなくなったので、タクトスイッチを3Aの大きなスイッチに替えてみたら新品のときよりも元気になりました。368円でした。 大きめのサイズなので取り付けも楽でしたし、何回でも他の本体へ移植できますね。本体の見た目はコーナン製のものに近い物でしたが、回路がすこし違っていました。いろいろな情報をありがとうございました。 a310 様

|

|||

| お返事 |

今年(2009年)もそろそろお店で売られ始めましたね。 スイッチの交換は最も手軽で確実な改良ですから、ほとんどの機種でケースに普通の電源スイッチをとりつける余裕があると思いますので、基板改造をしなくても誰でも簡単に「壊れない蚊取りラケット」に改良できますね。 お返事 2009/5/29

|

||

|

昨日まで中国にいて中国の百貨店から充電式の蚊取りラケットを買ってきたのですが、電源いれるとこも同じだしAC110/220V・50/60Hzって書いているので日本で使っても大丈夫のように思えるのですがどうなのでしょうか?充電時間は8時間となっているのが 日本の100Vだと9時間充電すればOKなのですか? にーはお 様

|

|||

| お返事 |

110/220Vと書かれていて、電圧切替スイッチ等もどこにもなく両用できる電源アダプター(スイッチング方式)・充電器であれば日本の100Vで使っても出力はほぼ変りませんから、充電時間も変わりません。 トランスと単純な整流回路のみで、110Vと220Vを切り替えるスイッチが付いている電源アダプター・充電器であれば日本のAC100Vで使用すると多少出力が弱いので充電時間を延ばしてやる必要がある場合もあります。また無い場合もあります。 これはその電源アダプター・充電器の回路を見てみないとわからないです。 またトランス式の場合は東日本で使うか西日本で使うかによっても違い、東日本の50Hz地域だと周波数が低いぶん効率が悪くてトランスの出力電圧が低くなって必要な電圧が出ずに使えないとか能力が落ちるとかいう事も昔から何度も(東日本の知人が)経験しています。西日本の60Hzだと50Hzよりは効率が良いので110V(50/60Hz)で使っている時とほとんど変らない電圧が取り出せて、能力的にも問題が無かった物がほとんどでした。 (余談ですが、昔はよく輸入品を共同購入する仲間内で東日本の友人の為に100V→110Vのステップアップトランスを作ってあげました。コンセントと110V用ACアダプターの間に挟むだけで50Hz地域でも110V用機器が元気に動きます。) スイッチング方式の電源回路だとACアダプターは軽いですし、トランス方式は鉄の塊(トランス)が入っているので重いので持てばだいたいわかると思います。 電源アダプター・充電器、またはラケット本体に高機能な充電回路が入っていて、充電中/充電完了を表示するLEDが付いていて自動的に充電が止まるような機器なら特に気にせずに使えますが、安く売られている充電式電撃ラケットの場合はそのような回路を期待することはできず、単なる「準定電流充電回路」(つまり適当に電流を流しているだけ)の物がほとんどのようです。 110/220V両用の電源装置が付いているのはまだ高級なほうではないでしょうか? 安い物だとたいていはトランス式の最も安くできる回路のACアダプター(もちろん充電は抵抗一本入れただけの準定電流充電)が付いていると現地(?)の方から伺っています。 実際に充電される場合、「8時間」と書かれているのはバッテリーが空(終止電圧)になるまで放電している状態での満充電時間でしょうから、ふだんお使いの場合に全くウンともスンとも言わなくなった状態でなら8時間の充電が必要ですが、「弱くなったなぁ」程度で充電する場合は8時間の充電では毎回過充電になっているでしょう。(こういう製品ではよくある事です) 安い製品ですから中にはニカドバッテリーが入っていて、過充電には比較的強いニカド電池なので弱い電流での過充電になら耐えられている程度の品だと思います。 ですから、日本で充電する場合でも使いかけで充電する場合は実際は5〜6時間で満充電になっていて、それ以降は過充電で熱になって電気は逃げているだけ(バッテリーにも多少のダメージは…)だと思われますので、それほど神経質に「110Vで8時間だから、100Vで9時間に!」と調節しなくても良いと思います。 同じ8時間充電をしてみて、特に使用時間や体感できるパワーに変りが無いのでしたらそのまま8時間充電で大丈夫ですよ。 もし弱かったり、使用時間が短いのでしたら充電時間を少し延ばしてみるとよいでしょう。 お返事 2009/5/15

|

||

|

それにしても。 そもそも論で、ここまでコストダウンした中華製ではなく、きちんとした部品と設計で国産1500円、とかでも、きちんとした商品の評価がみんなに共有できるシステムがあれば充分商品として成立すると思いませんか? 一夏で壊れると割り切って、同じものを毎年買い換えるのはどうにも抵抗がありますよね。 (匿名希望) 様

|

|||

| お返事 |

ここに載せている商品と同じ程度の蚊取りラケットを、800〜1500円で売っている店もあるくらいですから、果たして売価いくらにしたら品質が上がるのかは微妙なところでしょう。 確かに国産メーカーで「Panasonic製蚊取りラケット(エボルタ乾電池付属)」等が売り出されれば世界は変わるかもしれません。 海外では半数くらいは少し値段が高い「充電式」(ニカド電池内蔵)ですので、日本では充電式の蚊取りラケットがまだ物珍しさ感のあるうちに…

みたいな物が来年の夏にでも発売されれば・・・・ お返事 2008/11/23

|

||

|

まじめまして。いつも楽しく見させてもらっています。 そこで少し質問したいことがあります。 コンデンサの耐圧が足りないと書かれていますが、ひょっとしてそのコンデンサに書いてある耐圧は、交流で使用する時の耐圧ではないでしょうか? コンデンサを直流で使った場合は耐圧の数倍の電圧をかけても平気だとどこかで聞いた気がします。けっこう前に聞いた話なので正しいかどうか分かりませんが、もし正しければ耐圧は足りていると思います。 wata 様

|

|||

| お返事 |

wata様はじめまして。 コンデンサの耐圧表記ですが、私の知っている限りは基本的には直流耐圧です。 それほど交流耐圧表記が多いのか?と思い、国内ではよく使われているニチコンや松下の製品資料を見ましたが、今回の製品に使われているようなフィルムコンデンサでは一部の特殊な種類の物以外は全て直流耐圧で表記されています。 蚊取りラケットのように、昇圧した後に整流してコンデンサに電気を溜める用途では、書かれている通りの電圧が耐圧になりますので、設計時の基本ルールでは「耐圧表記の半分以下の電圧での使用が望ましい」という事になります。 安心して1000Vを使うなら耐圧2000Vのコンデンサが必要ですが、そこに630V品とかを使っているので・・・ お返事 2008/11/23

|

||

|

毎回丁寧な検証とレポート、敬服いたします。 中華本場で入手したラケットがありまして、最近蚊が網をスルスルっと抜けていくようになっていました。スイッチを強く押すと「バチッ」といくこともあったので、そこら辺に原因があるのかなとぼんやり考えていました。 本日、このページを参考に改良に取り組みました。2次側はコンデンサーとダイオードが3つずつで「Type-D」に似ていますがちょっと違うようです。1次側は「Type-A他」そっくりで、L1とL2のプラス側が共通、TRのベース側に抵抗(300Ω)があり、LRに並列にコンデンサーが入っていました。(発振のため?)強く押していたせいか、スイッチのベースが半田割れしてました。 L1とL2のプラス側が共通のため、改造例その2のように改造しました。ついでに、半田が汚い部分を付け直しました。 発振することを確認し、蚊を見つけて近づけると、「パチッ」とすごい音がしてびっくりしました。死体が見つかりません。 安いものですが、自分の手で直すのは楽しいです。こんなすばらしい情報をいただいて、感謝です。 fabliaty 様

|

|||

| お返事 |

fabliaty様はじめまして。 本場中国で購入されたラケットですか! それはスバラシイ! スイッチを強く押したら強力な電撃が使える時があるというのはまさに今回調べた通りのスイッチが焼けている症状ですね。やはり多いみたいですね。 そして、改良してから蚊を倒した時の威力が、そのラケット本来のポテンシャルだったという事です。 回路・基板は今回私が購入できたタイプ以外にもまだまだ種類があるようで、年々改良品(?)や亜流のコピー商品が増えているみたいです。 少し回路が違ってもほとんどは同じ原理で動いていますのでスイッチのルートを変更する改良改造は可能だと思います。 たかが数百円の製品ですが、やはり長い間使えるのと使い捨てるのでは気分も違いますし、なにより自分で手を加えた物にはそれなりの愛着が湧くものです。 基板が見れて配線の変更点が見つけられる方ならぜひ蚊取りラケットを改良して末永く使ってあげて欲しいですね。これもひとつの「エコ」になるのかな? お返事 2008/9/26

|

||

|

電撃蚊取りラケットの故障原因検証お疲れ様でした。 去年に買ったラケットが半月と経たずに壊れたのは、昇圧回路がダメになったのだろうと確認もせずに考えていましたが、スイッチが焼けていたのですね。 田舎へ帰省した時、毎日数十匹殺生していたので短命なのも当然です。 原因を教えていただいたので、壊れたまま放置していたラケットを直して使おうと思っていた矢先、ドンキホーテでカトリーヌが¥100になっているのを見つけ、素直に買い溜めするか悩んでます。 原因がスイッチだけとは限らないようですし、使い捨てた方が良いのは明らかなのですが、外観が綺麗なだけに…… 極光 様

|

|||

| お返事 |

毎日数十匹ですか! さすがにそれだけ使うと劣化するのも早いでしょうね。 しかしドンキで100円とは。シーズン終了の投売りでしょうが超破格値ですね。 78円(ふだん98円)のアルカリ乾電池4本とあわせて買っても200円しないのなら予備に数本買っておいても全然もったいなく感じない価格です。 でも田舎で使用するくらいの頻度で使うなら沢山用意しておかないと数本ではひと夏を乗り越える事すら困難かもしれませんから、電子回路の故障など対策に2〜3本だけ予備を用意しておいて、ふだん使う物はスイッチを交換するか配線を変更した対策品を使うのがベストのような気がします。・・・2〜3本全部を改良対策してしまうと多分数年は使えますよ。 お返事 2008/9/15

|

||

|

製品名ですがしゃれてますね。 ナイス蚊っち (ナイスキャッチ?) 電撃ラケット・カットリ君 (ハットリ君?) ビビッと蚊取リーヌ ハエトリーヌ(カトリーヌ ) ハエトリーヌはだてじゃなくパワーがあるんですか、でも蝿がパチンと破裂したらちょっと怖い。 主な故障原因のスイッチの電流オーバーって他の中華製品にも結構ありますね。(スイッチ溶けちゃう) 回路はちょっと違いがあるけど、基本的弱点が共通している所はなんか悲しいですね。 みじんこ 様

|

|||

| お返事 |

こういう商品名だと愛着が湧きますし、何に使う物なのか一目瞭然で良いですね。

こういう商品名だと愛着が湧きますし、何に使う物なのか一目瞭然で良いですね。「カトリーヌちゃん」は鼻歌を歌いながら華麗に蚊を落とすしぐさがたまりません(笑) 蚊程度の大きさだといちばん良くヒットした時にはほぼ跡形も無く飛散しますが、ハエくらいの大きさだと爆死はせずに感電してショックで一時的に動けなくなって下に落ちる程度ですね。落ちた所を物理的一撃で・・・ 大きなハチには全く効果がありませんでした(笑) 初期の頃はもっと他のスイッチを使用した電撃ラケットもありましたが、いつのまにかタクトスイッチを使用するパターンに「統一」されてしまったようですね。 統一されたと言うより、どこかの会社が原価削減で作った売れ線モデルの類似品が次々と生まれたという感じでしょうか。 東南アジアなどで主流だった(今でも?)「充電池内蔵タイプ」の蚊取りラケットもテストしてみたかったですね。クレードル(充電台)に立てて充電する蚊取りラケットってちょっとカッコイイと思いませんか?(^^; でも壊れる所は同じくタクトスイッチだったようで、いくら電池は何百回も充電して使えても、ラケットのほうは数回〜数十回で使えなくなるので不経済的と現地でも評判はあまり良くないようで・・・ お返事 2008/9/15

|

||

|

ジャジャーン!マッテマシタ!! このラケットを調べてほしいとお願いした張本人です。 毎日チェックをしていたのに、たまたま昨日は忙しくて見ていませんでした。これがアップされたらまず私が最初に投書するはずだったのに先を越されてしまいました。ザンネンというか申し訳ない気持ちです。 ざっと斜め読みで「原因はスイッチ」ということぐらいしかまだ把握していません。あとでじっくり読ませていただきます。 ほんとうに感謝!感謝!です。長い時間をかけて調べ、こんなに丁寧な報告をしてくださり、月並みですが「感無量」です。私だけでなく他の方々にとってもきっと重要な資料になるのではと思いました。たくさんの人に見ていただきたいです。 中身についてはまた投書することにして、とりあえずお礼を述べさせていただきます。 ほんとうにありがとうございました。 N.M. 様

|

|||

| お返事 |

大変お待たせ致しました。 途中お盆進行で作業を中断していた事もあり、結果を出すのがそろそろ蚊も少なくなる9月となってしまったのはたいへん申し訳ございません。 色々試してみましたが、最も壊れやすいのはスイッチでほぼ間違い無いようです。 他にも機械的(物理的)に劣化しそうな金具やハンダづけ部分など、長期間使用する場合は「あたりはずれ」でじきに弱ってしまいそうな部分も各社ラケットに見られますので、スイッチ以外の部分で電気が流れにくくなって弱くなる症状が出ている方も多いのではないでしょうか。 M.N.様が調べられた、コンデンサが劣化して交換したら直ったという方もおられるように、定格以上で使用している限りコンデンサも普通に使用しているよりは早く痛んでしまうでしょう。 ただ本当に各使用者の使用頻度や使用間隔、あるいは同じ部品でも壊れやすいタイプの部品を使っているか?によって痛みの早い遅いはかなりの差があると思いますので、人によって蚊取りラケットへのイメージが変わっているでしょうね。 お返事 2008/9/13

|

||

|

匿名(もちろん連絡先メールアドレスも無し)で非公開で面白い投稿がありましたので、お答えできる部分だけ掲載しておきたいと思います。 「日本の企業が設計して海外生産している」というご意見について。 蚊取りラケットはもう何年も前に東南アジア向けに中国で発祥した殺虫アイテムで、日本が作ったものではありません。 向こうの国でかなり流行った後、ある業者が日本に数年前に輸入しバラエティショップ経路で販売されたのが国内流通のはじまりで、ここ数年で複数の会社が輸入販売するようになりました。 今輸入されている物も中国製品をパッケージだけ日本語の物にして商社・販売業者が中国のメーカーから仕入れているもので、特に日本の企業が電子回路を設計して中国の工場で作らせている物ではありませんので、匿名希望様のおっしゃる日本製品説にはかなり無理があります。 ですので「日本の設計製品を中華中華!と叩くのはアメリカ的発想」と仰るのは無理があるのではないかと・・・ 輸入・販売関係のお仕事をされていて、そういう「手抜き」を日本の企業が指示している証拠をお持ちでしたら、ぜひ日本企業の悪い部分を白日の下に晒すべく、匿名希望様が告発サイトを作るなりして匿名様の正義感で公開してください。もちろんその場合は匿名では無しでお願いします。 お返事 2008/9/13

|

|||

|

実験及び解析お疲れ様です。 並の高圧リレーを破壊する程の?高電圧だけに、金網部分の汚れにより電流がリークする事で性能が低下するのかな?と思っていたのですが・・・それとは別の「落とし穴」がいくつも!あったのですね。 エミッタフォロアでのトランスのドライブというのも、トランスからの逆起電圧考えると、私はちょっと・・・って感じもしました。 スイッチの電流を減らす為の回路、なるほどです。ちょっとした工夫で改善可能なのですね。 ただ1点気になったのですが・・・ LEDのカソード側をトランスに接続する方法だとトランスからの逆起電圧がLEDにもろに印加されそうです。 (波形確認したわけでもないので、どの位の電圧になるのかは不明です。) 逆電圧にはめっぽう弱いLEDが壊れそうというのと、ブレークダウンにより一次側の電圧がクリップされ、2次側の電圧まで低下しそうな気がしました。 最後は突っ込みですいません・・・ jr7cwk 様

|

|||

| お返事 |

金網部(正確には金網を固定しているプラスチック部)の汚れによるリークはほとんど(というか全く)気にしなくても良いレベルのようでした。金網部分は面積の広いコンデンサ(でも容量はごくわずか)相当になりますので、ここがリークすると目も当てられませんね。 汚れではなく「異物」が挟まってしまうと本文中に書いたようにリークしますのでほとんど使い物にならなくなります。 金網部ではなく、回路基板の裏にペースト状のものがべっとり付着していて、充電電圧が高くなるとパチッ!と基板裏で放電してしまう粗悪な基板も一枚ありました。通電しておくとほぼ一定時間おきにパチッ!…パチッ!…と嫌な異音が。 回路・部品的には怪しい所満載の電子製品ですよ(笑) まさに中華クォリティ大爆発のオモシロ商品です。 LEDをトランスと並列にトランジスタのコレクタで引き込んだ回路では、私も逆パルスの影響が恐ろしくて測定しましたが、今回試した基板ではほぼ問題になるような電圧は測定できませんでした。 ずーっと通電しっぱなしだと「ヒゲ」でも壊れるかもしれませんが、蚊取りラケットとして短時間の使用を繰り返すならLEDは壊れないと思います。 また出力側の電圧も今回のテストでは変化が無いことを確認しています。 以前「DCコンバータに動作LEDをつけたい」という方への回答で書いた通り、本来なら逆電圧防止用のダイオードを一本挟まなければならないのですが、測定では実用上は問題無いレベルだったという事で、「部品の追加の無い流用改造」の例としてとりあげてみました。 他の機種の基板では結局はパターンカットしなければならない物が多いので、できれば後者のベース抵抗とLED抵抗共にスイッチに繋げる方法のほうがスマートですね。 お返事 2008/9/12

|

||

| 投稿 9/17 |

スイッチ寿命対策回路でのLED点灯回路の件、波形ご確認済みとの事、大変失礼しました。 2次側に負荷がある事で、逆起電圧もある程度抑えられてしまうのかも知れませんね。(倍電圧整流などで両波使っているものと、単波整流のものでは波形が違ってくるのかも知れませんが) またLEDに電流が流れる程の逆起電圧が出てなければ、2次側の波形にも影響が出ないという事ですね。 jr7cwk 様

|

||

|

初めまして。この記事の公開を楽しみに待っていました。 うちにあるラケットは"ナイス蚊っち"です。ダイレックスで198円だったと記憶してます。使用期間は3ヶ月程度、1日3回程度使用してます。 購入後使用してみると解説通り「ぱちっ」と焼けることは無く、ふらふらふら...と下に落ちていき、10秒程度で復活して飛び立っていきます。最初は役に立たないと思ったのですが、当たり所が悪いと小さい火花が出て死ぬこともあります。 ちょっと電圧が足りていないような感じです。あたりが悪かったんでしょうね。今度コーナンで購入して試してみようと思います。 おもしろい記事をありがとうございました。 たけひさ 様

|

|||

| お返事 |

たけひさ様はじめまして。 夏に入る前に実験を始めた企画ですが、色々あって記事をまとめるまでに夏が終わってしまいました(^^; また来年の夏に向けての準備に活用されましたら嬉しいです。 「ナイス蚊っち」で蚊が一撃では死なないという事ですが、個体差による電圧不足も要因でしょうが、それ以上に「威力(能力)表」の数値でわかるように「ナイス蚊っち」は今回調べた中では最も弱い電撃ラケットです。 一応こちらで購入した物でも蚊を退治することが出来る確認はしましたが、やはり他のラケットに比べると電撃が弱い感じがします。 ネットでブログなどを調べても「蚊を落とせない」「落ちた蚊が復活する」という使用レポートを見かけますので、もしかしたらこういう弱い製品を使ってしまったのかもしれませんね。 強い電撃のラケットでは本当に耳が痛くなるくらいの「パーン!」という大音響と共に蚊は一瞬で四散します。 使われた方の「ちゃんと蚊を殺せる」「いや死なない」との両方の意見を目にするのは、このように同じ電撃蚊取りラケットという商品でも約10倍ものエネルギーの差がある商品が出回っている為、強い製品を買われた方と弱い製品を買われた方で双方正しい感想を述べられているのだと思います。もちろん同じ製品という土俵のつもりで語っているので、それでは双方の意見が対立してしまいます。どちらの意見も正しいのですが全く正反対なのですから。 今回の調査テーマの「すぐに壊れる」「壊れない」も使い方や消費電流の違う製品間では症状の出方にも大きな違いが出るでしよう。 「すぐに壊れる」症状に見舞われる方も居れば「全然壊れないよ」と言う方も居て正解なのです。 たけひさ様も来年は電撃の強いラケットを購入してみて比較してみられると面白いかと思います。 電撃ラケットのパッケージや通販広告には「××××Vの高電圧!」という風に電圧だけが性能の目安として書かれていますが、実際に蚊を落とすにはそれ相応のエネルギーが必要ですから、実際には中のコンデンサの容量などとの組み合わせで性能を表記しないといけないと思うのですが・・・ お返事 2008/9/12

|

||

(C) 「気の迷い」

本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい