�C�OLi-ion�[�d����ׂĂ݂�

WF-138 / WF-139 / TR-001

(WF-139/TR-001�̉���������܂�)

��2008/1/18

��2008/1/18�@HXY-042V(Hexinyu��)��lj� |

* �L�����f�� 2007/11/25

* HXY-042V��lj� 2008/1/18

|

Ich kann Deutsch nicht sprechen. Mir tut es leid.

�@�ŋ߃��`�E���C�I���[�d�r���������w������@�����A����̏[�d�ׂ̈ɏ[�d����C�O�ʔ̂ōw�����܂����B

�@���`�E���C�I���[�d�r�͏[�d�E���d�ɍׂ��ȋK�肪����A�Ԉ���ĉߏ[�d��ߕ��d������Ƌɒ[�ɐ��\����������ߔM�┭�̊댯���������舵���̓���d�r�ł��B

�@������Ԃ̈����d�r���������m�[�g�p�\�R�������Ή����E�o�b�e���[�����R�[�����ꂽ�j���[�X�����Ԃ𑛂�������A�����ł̓T�[�h�p�[�e�B���̉������d�r���g�p�����g�ѓd�b���������Đl�������Ƃ��E�E�E2007�N���ɂ͔������̕܂Ŕ�э���ł��Ă��܂��B

�@YouTube�̉f������������ƁA���W�R���p�̃��`�E���|���}�[�[�d�r�ɂ킴�Ɖߏ[�d�⑹����^���Ĕ��E���シ�邩�ǂ����̎������������̂Ȃ����Ȃ�ߌ��ȉf���������\�ł��B

�@�d�r���Ɉ��S���u(�v���e�N�g��H)���g�ݍ��܂ꂽ���̂�����܂����A���̂悤�ȉ�H�Ȃ��̓d�r�Z���݂̂́u���Z���v�d�r���̔�����Ă��܂��B

�@�s�̂̃��`�E���d�r�p�[�d��͐��������`�E���C�I���[�d�r�̏[�d�v���Z�X�ʂ�ɏ[�d���Ă���̂ł��悤���H

�@�C�O���̏[�d��͂��܂�Ɉ����̂ŐS�z�ɂȂ�A�����J���Ē��ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂����B

| �� ���`�E���C�I���[�d�r�̏[�d�v���Z�X |

�@���`�E���C�I���[�d�r�́u��d���E��d���v�����ŏ[�d������̂Ƃ���Ă��܂��B

�@����͓d�r�ɗ^�����d�����d���̗���������ő�l���Ȃ��悤�ɐ��䂷������ł��B

�@�d����3.0V�Z���ōő�3.6V�A3.6V�Z���ōő�4.1V�A3.7V�Z���ōő�4.2V�Ƃ���Ă��܂����A3.6V�Z����3.7V�Z���ł͍���0.1V���������ׂɂǂ����4.2V�܂łƂ��Ă�����̂������ł��B

�@4.2V�[�d�̂ق���4.1V�[�d���ق�̏���(10%���x)�e�ʂ������[�d�ł��܂����A�T�C�N���������Z���Ȃ�Ƃ������ł��B�d�r���[�J�[�̂ق��̓T�C�N�����������d�r�ɕ\�L����e�ʂ������ł��傫�����ėǂ��d�r�Ɍ���������ׂ�4.1V���4.2V�[�d�̐��\��\�L���Ă�����̂�����悤�ł��B

�@�d���͍ő��1C�A�W����0.5C���ǂ��Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�d�r�̗e�ʂɂ���ė����d���l�͕ς���Ă��܂��B

�@�ߓd���ŏ[�d����ƃ��`�E���C�I�������ɓ��ɋz��������Ȃ��Ȃ�A�댯�ȋ������`�E���ɕω������Ȃǂ̎��̂��N���܂��B

�@���`�E���C�I���[�d��H��pIC�`�b�v�Ȃǂł́A�d���l��ݒ肷��[�q�������āA���[�d��(�܂��͋@��̑g�ݍ��ݏ[�d��H)�ɂ���ēd���𐳂����ݒ�ł���悤�ɂȂ��Ă���悤�ł��B�g�ѓd�b�Ȃǂ̃��`�E���C�I���[�d�r�g�p�@��ɂ͂��̂悤�Ȑ�pIC���g�p����Ă���ꍇ�������ł��B

�@�C�O�[�d��Ȃǂ͎��ӕ��i�����Ȃ������ɏ[�d���ł��邱�̂悤�Ȑ�pIC�`�b�v���g���ď[�d��H������Ă���\���������ł��ˁB

�@��d���E��d���[�d�����̏ꍇ�̓d���E�d���l�̎��Ԑ��ڂ͎��̃O���t�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@���̃O���t��1.0C�[�d�̏ꍇ�ł��B0.5C�[�d�ł͂قڎ��Ԏ������ɂQ�{�ɐL�т܂��B

�@�O���t�͓d�r����(�I�~�d���܂ŕ��d���Ă���)�̏�Ԃ���̏[�d�ł��B

�@�O���t�͓d�r����(�I�~�d���܂ŕ��d���Ă���)�̏�Ԃ���̏[�d�ł��B

�@�ŏ���1.0C�[�d���J�n���܂��B

�@�[�d�d����1.0C�ɒ�������ƁA�d�r�ɂ�����d���͖�3V��ƒႢ���̂ɂȂ�܂��B

�@����������4.2V�̒�d���d���Ȃǂɐڑ����Ē�d���[�d���s���ƁA���Ȃ�傫�ȓd���𗬂��Ă��܂��ߓd���ɂȂ�댯��������܂��B

�@�[�d�����d�����Ď����āu���̓d���ł�4.2V�ȏ�ɂȂ��v���_�������d���[�d�ɐ�ւ��܂��B

�@��d���ƌ����Ă����ۂ͓d����4.2V���Ȃ��悤�ɓd���l���i��悤�d���Œ������܂��B

�@��������ɒ[�ɏ[�d�d�����������܂�����A�[�d�e�ʂ�100%�ɂȂ�܂ł��Ȃ�̎��Ԃ�������܂��B

�@��d���E��d�������ł͂��̂悤�ɖ��[�d�܂Œ������Ԃ�������܂��̂ŁA��d�������d���ɐ�ւ�鎞�_�ł���75�`80%���x�[�d�ł��Ă��܂��̂Łu���p��͖��Ȃ��v�Ƃ��Ă����ŏ[�d�����\����������@�������ꍇ�����������ł��B

�@�m���Ɍg�ѓd�b�Ȃǂ̏[�d�d���𑪒肵�Ă݂�ƁA����80�`90%���x�ɂȂ����Ǝv���鎞�_�œd�b�@�{�̂̏[�d�������v���������A����ȍ~�����X�Ɍ������Ȃ����AC�A�_�v�^�[����d�������ꑱ���Ă����Ԃ��ȑO�m�F���Ă��܂��B

�@�������̂悤�ȁu80�`90%�ŏ[�d�����v�Ƃ��Ă���[�d��ł���A���`�E���C�I���[�d�r�ɏ�����Ă���xxxxmAh�Ƃ����\�L��菭�Ȃ��e�ʂł����g�p�ł��Ȃ������Ƃ��Ă��[�����䂫�܂��B

�@�������́u��d���E��d���[�d�ł͏[�d�d����0.1C�`0.05C���x�ɂȂ������_�Ŗ��[�d�Ɣ��肷��v�Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����𐳂������肵�Ė��[�d�\�������Ă���[�d��ł���A�قړd�r�̗e�ʂ����ς��܂ŏ[�d�������ɏ[�d���I�����܂��B

�@�C�O�����`�E���C�I����p�[�d��ł͂���܂��A���W�R���p�[�d��KO PROPO��MX-301�́u���|�[�d���[�h�v(���|=���`�E���E�|���}�[�d�r)�𑪒肵�Ă݂��Ƃ���A�S�����̒�d���E��d���[�d�̎菇�ʂ肱�̃O���t�ɉ����������œd���Ɠd�������䂳��Đ��4.2V�ȏ�ɂ͂Ȃ炸�A�[�d�d������0.2A(2000mAh�d�r��0.1C)�����ɂȂ鎞�_���u�[�d�I���v�Ɣ��f���Ă��܂����B

�@�C�O�����`�E���C�I����p�[�d��ł͂���܂��A���W�R���p�[�d��KO PROPO��MX-301�́u���|�[�d���[�h�v(���|=���`�E���E�|���}�[�d�r)�𑪒肵�Ă݂��Ƃ���A�S�����̒�d���E��d���[�d�̎菇�ʂ肱�̃O���t�ɉ����������œd���Ɠd�������䂳��Đ��4.2V�ȏ�ɂ͂Ȃ炸�A�[�d�d������0.2A(2000mAh�d�r��0.1C)�����ɂȂ鎞�_���u�[�d�I���v�Ɣ��f���Ă��܂����B

�@���W�R���p�̍��@�\�ō����ȏ[�d��ł��̂œ����̃}�C�N���v���Z�b�T����Ō����ȏ[�d�ƁA�t���p�l���ɐi�s��e�ʕ\��������ȂǏ[�d��Ƃ��ĕK�v�ȋ@�\���\�������Ă��āA�[�d�菇���d�r�̎�ނɂ�胂�[�h���ւ��ēK���ȏ[�d���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�� KO PROPO�ł�MX-301�ł̑��А����|�d�r�̏[�d�͔��Ύ��̂Ȃǂ̊댯���̈֎~���Ă��܂��B���T�C�g�ł����ȐӔC�ōs�������̌��ʂ��f�ڂ���܂łŁAMX-301��KO PROPO���ȊO�̃��`�E���C�I��/���|�[�d�r�̏[�d�̍ۂ̈��S���͕ۏ�v���܂���B

�@MX-301�ŏ[�d���s���A�����Ă��̃��`�E���C�I���[�d�r�ł͂قڐ��������e�ʂ܂ŏ[�d�����āA�d�r�̔�r�������s�������ł��B

�@�A���AMX-301�{�̂̉t���ɕ\�������[�d�e�ʕ\���͂�����Ɛ��l�������֑�\�����ۂ��̂ŁA�d���l�Ȃǂ�ʂ̑������q���Ő��������肵�Đ��l�͕ʓr�v�Z�����ق����ǂ������ł��B���̂ւ�͂܂��ʂ̋@��ɁB

�i��R�[�d�ł����ƕ\�������ق��������\�Ɍ����邩��H�@����ς胉�W�R���p�i���L�́E�E�E�j

�@��d���E��d���[�d�ȊO�ɂ��A�u������Ƃ̊ԂȂ�ő�d�����z���Ă��E�E�E�v�Ƃ��������Ƀf���W�����X�ȏ[�d���@������܂��B

�@�C�O���̃��`�E���C�I���d�r��p�̏[�d�킪�ǂ̂悤�Ȑ�������Ă���̂��A���ׂ�̂��y���݂ł��ˁB

�@����͓d�r�ɗ^�����d�����d���̗���������ő�l���Ȃ��悤�ɐ��䂷������ł��B

�@�d����3.0V�Z���ōő�3.6V�A3.6V�Z���ōő�4.1V�A3.7V�Z���ōő�4.2V�Ƃ���Ă��܂����A3.6V�Z����3.7V�Z���ł͍���0.1V���������ׂɂǂ����4.2V�܂łƂ��Ă�����̂������ł��B

�@4.2V�[�d�̂ق���4.1V�[�d���ق�̏���(10%���x)�e�ʂ������[�d�ł��܂����A�T�C�N���������Z���Ȃ�Ƃ������ł��B�d�r���[�J�[�̂ق��̓T�C�N�����������d�r�ɕ\�L����e�ʂ������ł��傫�����ėǂ��d�r�Ɍ���������ׂ�4.1V���4.2V�[�d�̐��\��\�L���Ă�����̂�����悤�ł��B

�@�d���͍ő��1C�A�W����0.5C���ǂ��Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�d�r�̗e�ʂɂ���ė����d���l�͕ς���Ă��܂��B

�@�ߓd���ŏ[�d����ƃ��`�E���C�I�������ɓ��ɋz��������Ȃ��Ȃ�A�댯�ȋ������`�E���ɕω������Ȃǂ̎��̂��N���܂��B

�@���`�E���C�I���[�d��H��pIC�`�b�v�Ȃǂł́A�d���l��ݒ肷��[�q�������āA���[�d��(�܂��͋@��̑g�ݍ��ݏ[�d��H)�ɂ���ēd���𐳂����ݒ�ł���悤�ɂȂ��Ă���悤�ł��B�g�ѓd�b�Ȃǂ̃��`�E���C�I���[�d�r�g�p�@��ɂ͂��̂悤�Ȑ�pIC���g�p����Ă���ꍇ�������ł��B

�@�C�O�[�d��Ȃǂ͎��ӕ��i�����Ȃ������ɏ[�d���ł��邱�̂悤�Ȑ�pIC�`�b�v���g���ď[�d��H������Ă���\���������ł��ˁB

�@��d���E��d���[�d�����̏ꍇ�̓d���E�d���l�̎��Ԑ��ڂ͎��̃O���t�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@���̃O���t��1.0C�[�d�̏ꍇ�ł��B0.5C�[�d�ł͂قڎ��Ԏ������ɂQ�{�ɐL�т܂��B

�@�ŏ���1.0C�[�d���J�n���܂��B

�@�[�d�d����1.0C�ɒ�������ƁA�d�r�ɂ�����d���͖�3V��ƒႢ���̂ɂȂ�܂��B

�@����������4.2V�̒�d���d���Ȃǂɐڑ����Ē�d���[�d���s���ƁA���Ȃ�傫�ȓd���𗬂��Ă��܂��ߓd���ɂȂ�댯��������܂��B

�@�[�d�����d�����Ď����āu���̓d���ł�4.2V�ȏ�ɂȂ��v���_�������d���[�d�ɐ�ւ��܂��B

�@��d���ƌ����Ă����ۂ͓d����4.2V���Ȃ��悤�ɓd���l���i��悤�d���Œ������܂��B

�@��������ɒ[�ɏ[�d�d�����������܂�����A�[�d�e�ʂ�100%�ɂȂ�܂ł��Ȃ�̎��Ԃ�������܂��B

�@��d���E��d�������ł͂��̂悤�ɖ��[�d�܂Œ������Ԃ�������܂��̂ŁA��d�������d���ɐ�ւ�鎞�_�ł���75�`80%���x�[�d�ł��Ă��܂��̂Łu���p��͖��Ȃ��v�Ƃ��Ă����ŏ[�d�����\����������@�������ꍇ�����������ł��B

�@�m���Ɍg�ѓd�b�Ȃǂ̏[�d�d���𑪒肵�Ă݂�ƁA����80�`90%���x�ɂȂ����Ǝv���鎞�_�œd�b�@�{�̂̏[�d�������v���������A����ȍ~�����X�Ɍ������Ȃ����AC�A�_�v�^�[����d�������ꑱ���Ă����Ԃ��ȑO�m�F���Ă��܂��B

�@�������̂悤�ȁu80�`90%�ŏ[�d�����v�Ƃ��Ă���[�d��ł���A���`�E���C�I���[�d�r�ɏ�����Ă���xxxxmAh�Ƃ����\�L��菭�Ȃ��e�ʂł����g�p�ł��Ȃ������Ƃ��Ă��[�����䂫�܂��B

�@�������́u��d���E��d���[�d�ł͏[�d�d����0.1C�`0.05C���x�ɂȂ������_�Ŗ��[�d�Ɣ��肷��v�Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����𐳂������肵�Ė��[�d�\�������Ă���[�d��ł���A�قړd�r�̗e�ʂ����ς��܂ŏ[�d�������ɏ[�d���I�����܂��B

�@�C�O�����`�E���C�I����p�[�d��ł͂���܂��A���W�R���p�[�d��KO PROPO��MX-301�́u���|�[�d���[�h�v(���|=���`�E���E�|���}�[�d�r)�𑪒肵�Ă݂��Ƃ���A�S�����̒�d���E��d���[�d�̎菇�ʂ肱�̃O���t�ɉ����������œd���Ɠd�������䂳��Đ��4.2V�ȏ�ɂ͂Ȃ炸�A�[�d�d������0.2A(2000mAh�d�r��0.1C)�����ɂȂ鎞�_���u�[�d�I���v�Ɣ��f���Ă��܂����B

�@�C�O�����`�E���C�I����p�[�d��ł͂���܂��A���W�R���p�[�d��KO PROPO��MX-301�́u���|�[�d���[�h�v(���|=���`�E���E�|���}�[�d�r)�𑪒肵�Ă݂��Ƃ���A�S�����̒�d���E��d���[�d�̎菇�ʂ肱�̃O���t�ɉ����������œd���Ɠd�������䂳��Đ��4.2V�ȏ�ɂ͂Ȃ炸�A�[�d�d������0.2A(2000mAh�d�r��0.1C)�����ɂȂ鎞�_���u�[�d�I���v�Ɣ��f���Ă��܂����B�@���W�R���p�̍��@�\�ō����ȏ[�d��ł��̂œ����̃}�C�N���v���Z�b�T����Ō����ȏ[�d�ƁA�t���p�l���ɐi�s��e�ʕ\��������ȂǏ[�d��Ƃ��ĕK�v�ȋ@�\���\�������Ă��āA�[�d�菇���d�r�̎�ނɂ�胂�[�h���ւ��ēK���ȏ[�d���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�� KO PROPO�ł�MX-301�ł̑��А����|�d�r�̏[�d�͔��Ύ��̂Ȃǂ̊댯���̈֎~���Ă��܂��B���T�C�g�ł����ȐӔC�ōs�������̌��ʂ��f�ڂ���܂łŁAMX-301��KO PROPO���ȊO�̃��`�E���C�I��/���|�[�d�r�̏[�d�̍ۂ̈��S���͕ۏ�v���܂���B

�@MX-301�ŏ[�d���s���A�����Ă��̃��`�E���C�I���[�d�r�ł͂قڐ��������e�ʂ܂ŏ[�d�����āA�d�r�̔�r�������s�������ł��B

�@�A���AMX-301�{�̂̉t���ɕ\�������[�d�e�ʕ\���͂�����Ɛ��l�������֑�\�����ۂ��̂ŁA�d���l�Ȃǂ�ʂ̑������q���Ő��������肵�Đ��l�͕ʓr�v�Z�����ق����ǂ������ł��B���̂ւ�͂܂��ʂ̋@��ɁB

�i��R�[�d�ł����ƕ\�������ق��������\�Ɍ����邩��H�@����ς胉�W�R���p�i���L�́E�E�E�j

�@��d���E��d���[�d�ȊO�ɂ��A�u������Ƃ̊ԂȂ�ő�d�����z���Ă��E�E�E�v�Ƃ��������Ƀf���W�����X�ȏ[�d���@������܂��B

�@�C�O���̃��`�E���C�I���d�r��p�̏[�d�킪�ǂ̂悤�Ȑ�������Ă���̂��A���ׂ�̂��y���݂ł��ˁB

| �� UltraFire WF-138 [�w���� $11.43] |

�@UltraFire����WF-138�ł��B

�@UltraFire����WF-138�ł��B�@RCR123A(16340/17335��)�^�C�v��Li-ion�[�d�r���Q�{�܂œ����ɏ[�d�ł��܂��B

�@�[�d�Ǘ��͍��E�̃X���b�g�Ōʂł��B�e�ʂ̈Ⴄ�d�r�A�c�e�ʂ̈Ⴄ�d�r�̍��݂��\�ł��B

�@���ɂ��Ă���X�C�b�`��ւ��Łu3.0V�v�u3.6V�v�̓��ނ̓d�r�ɑΉ��ł��܂��B�����RCR123A�d�r�̏ꍇ�͒ʏ��CR123A�d�r�݊���3.0V�i������ׂŁA3.6V�d�r�ł͉ߓd���ʼn��Ă��܂��@��p��3.0V�d�r���d���Ă��܂��B

�@�A���X�C�b�`�ݒ�͏[�d��̓d��������O�ɃX�C�b�`���ւ��Ă����K�v������A�d���P�[�u�����R���Z���g�Ɏh�������_�ŃX�C�b�`�̏�Ԃ��ǂݍ��܂�܂��B�d�������Ă���̕ύX�͂ł��܂���B

�@�܂����E�Q�X���b�g���ɐݒ肪�ǂݍ��܂�܂��̂ŁA3.0V�d�r��3.6V�d�r�����݂����ď[�d�͂ł��܂���B

�@�d����AC100-240V(50/60Hz)�ƃ��[���h���C�h�Ή��ł��B

�@���̑傫���œd����H�����A�A���d���v���O�͐܂肽���ݓ����ł͂Ȃ��u���K�l�P�[�u��(�L�ɐ��^)�v���t�����܂��B

�@�o�͂�2�~3.6V 250mA/2�~3.0V 250mA�Ɗe�X���b�g250mA�̒�d���[�d�̂悤�ł��B

�@�\��LED��

�E�ҋ@�� ����

�E�[�d�� ������1.4�b�Ɉ��A��u���������̓_��

�E���[�d ����

�ƂȂ�܂��B

�@���̊�ł��B

�@��d�����̉�H�ŁA���ɕς�����Ƃ���͂���܂���B

�@�[�d���H�͐���p�̃}�C�N���R���g���[���uF9444�v�𒆐S�ɁA�Q����d���[�d��H�����ꂼ��̃X���b�g�p�ɍ���Ă��܂��B

�@�e�[�d��H�̉�H�}�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�R���p���[�^LM393�𗘗p������d����H�ɂȂ��Ă��܂��B(������Ɓc�ȕ����͂܂������Ƃ���)

�@�e��R�l(�����ł͍\�����������ׂɉ�H�}�ɂ͖��L��)����v�Z����ƁA�d���̐ݒ�l�͖�260mA���x�ƂȂ��Ă��܂��B(���ۂɂ͏������Ȃ�)

�@260mA�ݒ�̏�Ԃł��[�d�d���͌�q�̓d�����m�T�C�N���̊�(50/1400 msec)�x�~���܂��̂ŁA�v�Z��͖�250mA�Ɩ{�̗��ʂ̃V�[���̈���ʂ�ł��B

�@����A��d����H�͂���܂����A�d�����ςɂ�����d���[�d���s����H�͂���܂����B�ǂ������[�d���W�b�N�ɂȂ��Ă���̂��́A���ۂ̓��삩�璲�ׂĂ݂܂��傤�B

�� LED�\����H

�@�Q�FLED�ɂ́uCHARGE�v�M���ƁuREADY�v�M��(�ǂ��������ɖ���)���ڑ�����Ă��܂��B(READY�M���͈�{�����ō��E�̃X���b�g�ŋ��ʂł�)

�@�uCHARGE�v�M����HI���x��(5V)�̎��ɒ�d���[�d��H������(��d����^����)�[�d���s���M���ł��B���̐M����HI�̎���LED�͐����Ɍ���܂��B

�@�܂�LED�������Ɍ����Ă��鎞�Ԃ͎��ۂɓd�r�ɏ[�d�d����������Ă��܂��B

�@�uREADY�v�M����F9444�}�C�N���R���g���[�����̃v���O����������ɓ��삵�āA�[�d�n�j�̏�ԂɂȂ�����HI���x���ɂȂ�悤�ł��B�d�������ăv���O�����̏����ݒ�Ȃǂ��I������ʂ̃^�C�~���O��HI���x���ɂȂ�܂��B

�@�uREADY�v�M����HI�ŁuCHARGE�v�M����LOW���x���̎��A�܂�v���O���������퓮�쒆�ŏ[�d�d���͗����Ă��Ȃ����Ԃ�LED�͗����Ɍ���܂��B

�@�[�d���Ɏ��X������������Ɉ�u�ς��̂́A�d�����~�߂ēd�r�̊J���d���𑪒肵�Ă���ׂł��B1.4�b������50�~���b�x�݂܂��B�[�d���[�g(�f���[�e�B��)�́~0.9643�ł��B

�@���A�O���m�C�Y���ɂ��v���O�����̖\���Ő������[�d��Ƃ��ē��삵�Ȃ����ɁuREADY�v�M����LOW�ɂȂ�̂��͕s���ł��B�����܂ł��Ă��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

�i�v���O�������\�������ꍇ�͂��̂܂܂ُ̈��Ԃł͂Ȃ��A�v�c�s�Ń��Z�b�g��������悤�ɂ��Ă���Ƃ͎v���܂����E�E�E�Ǝv����F9444�̃f�[�^�V�[�g������������v�c�s�͖����ł��ˁc�����ށj

�@�ŏ��͉������`�E���C�I���[�d��p��IC�`�b�v�Ő��䂵�Ă���Ǝv���ĐF�X�������Ă݂��̂ł����A�[�d�pIC�ł�F9444�^�Ԃ̂��̂͂���܂���ł����B

�@�����ŕ����L���Ē��ׂ���SAMSUNG��S3F9444�Ƃ����}�C�R���`�b�v��������܂����B�����V���[�Y�Ŋe��o�Ă���悤�ł����AS3F9444�͂W�s���̂W�r�b�g�}�C�R���`�b�v�ł�����uPIC�v�Ɠ����悤�Ȕėp�̃}�C�N���R���g���[���ł����B

�@�ėp�}�C�R���ɏ[�d��v���O�������Ă������̂��[�d��̐S�����Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B

�� 3.6V �[�d�O���t

�@����ł́A�[�d����𗝉�����ׂɎ��ۂ̏[�d���̏[�d�[�q(�d�r)�̓d���O���t�ł��B

�@�d�r�`�͏[�d���d������4.3V�A�J���d��(�d���`�F�b�N�T�C�N����)����4.2V�ɂȂ������_�ŏ[�d���~���܂����B

�@�����x���e�X�g���܂������AWF-138�ł͊J���d����4.2V�ɂȂ����������m���Ď����I�ɏ[�d����~���邵���݂̂悤�ł��B

�@�[�d����~����Ɠd����������͂��߁A������4.1V���x�ɂȂ�܂��B

�@���̏[�d�ƃ`�F�b�N�T�C�N���̏�Ԃ�1/100�b�P�ʂŋL�^�����O���t�Ō��Ă݂܂��傤�B

�@�[�d���͖�4.3V���̓d����������260mA���x�̓d���𗬂��Ă��܂��B

�@���`�E���C�I���[�d�r�̏���d��4.2V�������Ă��܂����A�[�d���̒Z�����Ԃł���Ώ��������ߓd��(+0.1�`0.2V���x)�ɂ��Ă��ǂ��Ƃ������f�̂悤�ł��B

�@1.4�b�Ɉ�x�A50�~���b�Ԃ����[�d���~���ēd�r�̊J���d���𑪂��Ă��܂��B

�@���̃O���t�̊��Ԃł͂܂�4.2V�ɒB���Ă��Ȃ��̂��킩��܂��B���������[�d���i��ł��̊J���d����4.20V�ɂȂ�����[�d���~���܂��B

�@�d�r�a�͏[�d�킪���[�d�����m����O�ɁA�[�d���d�����d�r�����̃v���e�N�g��H�̍������m�l�����悤�ŁA�d�r�̃J�b�g��H�������ĊJ������Ă��܂��B

�@���ړd�r�ɓd���������ăe�X�g���Ă݂��Ƃ���A�d�r�a�͖�4.28V�ŃJ�b�g��H�������܂����B�d�r�`�͖�4.31V�ŃJ�b�g��H�������܂����̂ŁA�������[�J�[�E�^�Ԃ̃v���e�N�g�t���d�r�ł��v���e�N�g��H�̓���d���ɂ͑����̃o����������悤�ł��B

�@�܂��A18650�^�C�v���̑�e�ʓd�r�ɔ�ׂăv���e�N�g�������d�������Ȃ�Ⴂ�悤�ł��̂āA�d�r�̗e�ʖ��Ƀv���e�N�g��H�̃J�b�g�d���͈Ⴄ�悤�ł��B

�@�d�r�ɂ� 880mAh �Ə����Ă��܂��B(�s�v�c�ł��ˁ`)

�@���d�O���t�͂܂��ʂ̋@��ɍ�肽���Ǝv���܂����AMX-301�ŕ��d���Ă��A���C�g�Ŏg���đ̊��ł����̓d�r��400�`500mAh���x�ł��B

�@���̏[�d��ł͕���260mA�O��ŏ[�d���Ă��܂��̂ŁA�P���Ԃ�260mA�̊����ŏ[�d�����܂ł̎��Ԃ���[�d�e�ʂ����߂��"��������"�̏[�d�e�ʂ��v�Z�ł��܂��B

�@LED���C�g���ł̎g�p���̃e�[���d���𑪒肵�ă����^�C���̗\�z�Ȃǂ�����ꍇ�ɂ��𗧂Ă��������B

�� 3.0V �[�d�O���t

�@�X�C�b�`���ւ���3.0V���[�h�ɐݒ�A17335 3V�d�r���[�d���܂����B

�@�d�r�`�E�a�ǂ�����[�d���d������4V�A�J���d����3.6V�ŏ[�d���~���Ă��܂��B

�@3V�d�r�̏[�d�I���d����3.6V�ł�����A�X�C�b�`��ւ��Ő�����3.0V�d�r�̏[�d�ɂ��킹�Ă��鎖���m�F�ł��܂��B

�@�d�r�ɂ� 1000mAh�I�H �Ə����Ă��܂��B(�s�v�c�ł��ˁ`)

�@���d�O���t�͂܂��ʂ̋@��ɍ�肽���Ǝv���܂����AMX-301�ŕ��d���Ă��A���C�g�Ŏg���đ̊��ł����̓d�r��300mAh���x�ł��B

�� WF-138�̏[�d���W�b�N�A�܂Ƃ�

�@WF-138�ɂ͏[�d��H���ɂ͒�d����H������܂���B��d����H�����ł��B

�@�[�d�����Ƀ��`�E���C�I���[�d�r�̓d�����ő�d����4.2V�ɒB���Ă���d���[�d�ɐ�ւ��邱�Ƃ͂����A���̂܂܉ߓd���ɂȂ��Ă���d���[�d�𑱂��܂��B

�@�������ŏ[�d�d�����~���āA�J���d����4.2V�ɒB�������_�ŏ[�d���������܂��B

�@����͈ꎞ�I�ł���Β[�q�d����4.2V���Ă��d�r�����������ɂ͉��Ȃ��Ƃ����d�r�̗]�T�𗘗p�����[�d���@�ŁA�p���X��ɓd����f�������Ĕ��f���s���p���X�[�d�ƌĂ�Ă��܂��B

�@��d���[�d�ɐ�ւ��Ă���̏[�d�d��������100%�܂ŏ[�d����̂ɂ��Ȃ�̒����Ԃ�v����̂Ɣ�ׁA��ւ����ɂ��̂܂܂̓d���ʼnߓd���[�d����̂Ŗ��[�d�܂ł̎��Ԃ͂킸���ōςރ����b�g�͂���܂����A�ߓd���Ɏア�d�r���Ɠd�r��ɂ߂�\��������܂��B

(�����ɓd�r�����Ă����Ђ̏[�d��ł�����A���Гd�r�ł͑��v�Ƃ�����������̂ł��傤)

�@�d�r��������[�d�̏ꍇ�ƁA������[�d�ł͓��ɍ����o��悤�ȏ[�d�d���̌����͌����܂���ł����B(�����̐��l�キ�炢�ł킩�邲���킸���ȕω��͂���܂�)

�� WF-138�̕s�v�c�ȁc

�@�u�s�v�c�ȁv�ƌ����قǂł��Ȃ��̂ł����AWF-138�̎g������ł�����ƍ��������Ƃ�����܂��B

�@UltraFire�̃��S���ǂ߂�����ɒu���ƁA�E�����d�r�́{�ɂȂ�܂��B(�킩��₷���悤�ɐԂ��e�[�v��\���Ă���܂�)

�@UltraFire�̃��S���ǂ߂�����ɒu���ƁA�E�����d�r�́{�ɂȂ�܂��B(�킩��₷���悤�ɐԂ��e�[�v��\���Ă���܂�)�@�������d���P�[�u�����E���ɏo��̂łȂs�ւł��B

�@�d�r�����ɓ����`�ɂ���ƁA�ʐ^�̂悤�Ƀe�[�v�ł��\��Ȃ��Ɓ{�Ɓ|���ԈႦ�ē���Ă��܂������ł��B

�@�ꉞ�{���̓d�ɂ͋t�}���h�~�ׂ̈ɏ��������������ʒu�ɂ���܂����A���͂��̈������݂ł́uUltraFire�̃v���e�N�g�t���[�d�r���{�ɂ̏o�����肪�Ⴗ���ĐڐG���Ȃ��v�Ƃ����s�������܂��B

�@����̃��[�J�[�̓d�r�Ə[�d��Ŏg�p�ł��Ȃ��Ƃ��������ȏ�ԂȂ̂ł��B

�� �{�ɂ̐ڐG����UltraFire�v���e�N�g�d�r���L�邻���ł�

�@�Ȃ̂ŏ[�d��́{�d�ɂ�������Ɠd�r���ɋȂ��āA�v���e�N�g�t���d�r�ł��ڐG����悤�ɉ������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�@�ق�̏����Ȃ��邾���ŗǂ��̂ŋt�}���h�~�ׂ̈Ɉ�������ł����Ԃɕω��͂���܂��A�Ȃ�������Ƌt�}���h�~�ɂ͂Ȃ炸�Ɂ|�ɂł��ڐG���Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�@������d�r����������̕\��(��̍���)�����Â炢�̂ŁA�g����������シ��̂Ɏʐ^�̂悤�Ƀe�[�v��\�����肵�āA�ԈႢ��h���H�v���K�v�ł��B

�@���āA�d�r�����E�����ɓ����ƊԈႢ���N���₷���̂ł���ǂ�CAUTION�̕��͂��ǂ߂�����ɂ��Ă݂܂��傤�B

�@���āA�d�r�����E�����ɓ����ƊԈႢ���N���₷���̂ł���ǂ�CAUTION�̕��͂��ǂ߂�����ɂ��Ă݂܂��傤�B�@CAUTION�̂Ƃ���ɂ́u3.6V��3.0V�̐�ւ��́A�d��������O�ɍs���Ă��������v�Ƃ������ӏ�����������Ă��܂��B

�@��ւ��Ȃ��l�ɂ͂���ȕ\�ʂɈ�����Ă����Ȃ��Ă��c�Ǝv���悤�Ȓ��ӏ����ł����A�Ȃ����\�ʂɈ������Ă��܂��B�Ȃ��X�C�b�`�̉��Ɉ������Ă��Ȃ��̂���ł��B

�� 3V�d�r���Ԉ����3.6V���[�h�ŏ[�d���Ă��܂�Ȃ��ׂł��傤���c

�@�����Ă��̒��ӏ������ǂ߂�����ɂ���ƁA�d���P�[�u������O�ɗ��Ă��܂������ւ�ז��ł����A�Ȃɂ��d�r�́{�������E�|������Ƃ����ǂ��������I�Ɏt���Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B�@�d�r�̏�ɏ�ԕ\����LED������̂͌��₷���̂ł��̕������A���Ȃ̂ł����A��͂�d�r���t�������Ƃ����̂͋t�}�����Ă��܂������ł�����ƕ|���ł��ˁB

�@�Ƃ������ƂŁA���ۂɎg���Ƃ��͎g������̗ǂ����̕����ɗ��������̂ł����A���邽�т�CAUTION�̕��͂��t���ɂȂ��Ă���̂��Ȃ��������ȏ�Ԃł��B

�@�Ƃ������ƂŁA���ۂɎg���Ƃ��͎g������̗ǂ����̕����ɗ��������̂ł����A���邽�т�CAUTION�̕��͂��t���ɂȂ��Ă���̂��Ȃ��������ȏ�Ԃł��B�@������Ă��܂����A�ォ�牽���V�[���ł��\���Ă��܂����A�ǂ��ɂ����������܂���B

�@���Ȃ݂ɕ\�ʂ̈���͑䏊�p�́u���\�X�|���W�v(�������Ȃ��Ă��������X�|���W)�ł�����ƊȒP�ɔ�����Ă��܂��܂��B(�����Ȃ̂Ŕ��ׂȃL�Y�͂��܂�)

�@�ʂ����āA�����������l�͂ǂ����̕����Ŏg���̂��������g�������Ǝv���ăf�U�C�����Ă���̂ł��傤�H

| �� UltraFire WF-139 [�w���� $12.28] |

|

�@�{�L����2007�N�ɍw������WF-139�����ɂ������̂ł��B �@2008�N�㔼�����u�w�����������g���Ⴄ�I�v�u����(�Ђǂ�)�[�d��Ɠ����I�v�Ƃ��������Ă��܂��B �@�����ڂ̈Ⴂ�͐V�����ق��́uLED���_�ł��Ȃ��v�u�[�d�Ɉ�ӂ�����v�Ƃ������ł��B�O����͓����������ł��B �@������w�������l���̕��͂����ӂ��������B �@����WF-139�̍��̍Ō�ɁA�V�^(�����^)�̏���lj����܂����B[2009.5] |

�@UltraFire����WF-139�ł��B

�@UltraFire����WF-139�ł��B�@14500/17500/18500/17670/18650�^�C�v��Li-ion�[�d�r���Q�{�܂œ����ɏ[�d�ł��܂��B

�@RCR123A�^�C�v�̓d�r�͒Z���̂ŃX�y�[�T�[�������ƒ[�q�ɓ͂��܂���B

�@�[�d�Ǘ��͍��E�̃X���b�g�Ōʂł��B�e�ʂ̈Ⴄ�d�r�A�c�e�ʂ̈Ⴄ�d�r�̍��݂��\�ł��B

�@���̏[�d���3.6V/3.7V�^�C�v�̓d�r��p��WF-138�̂悤�ȓd����ւ��X�C�b�`�͂���܂���B

�@�d����AC100-240V(50/60Hz)�̃��[���h���C�h�Ή����͂ƁADC-12V�̂Q�n��������܂��BDC12V�P�[�u���͕t�����Ă��܂��P�[�u����p�ӂ���ΎԂ̃V�K�[���C�^�[�\�P�b�g�Ȃǂ���[�d���\�ł��B

�@�d�r�\�P�b�g���ɂ͏c���̓d�r�p�ȊO�ɉ������ɂ��d�r�������ꂻ���ȍa�Ɠd�ɂ��p�ӂ���Ă��܂��B

�@���������̓d�ɂ̓y���`�ŋȂ����ĉ��ɓ����Ă��܂��Ă��܂����A���ł͔z������Ă��܂���B

�@���͎g����v�������̂ł��悤���A���̐��i�ł͎g�p����Ă��Ȃ��[�q�̂悤�ł��B

�@��Ŏg����悤�ɉ������Ă��܂��܂��傤�B

�@�o�͂�4.2V 450mA�Ə�����Ă��܂����A�e�X���b�g450mA�Ȃ̂����v450mA�Ȃ̂��\�L����͂킩��܂���B

�@�\��LED��

�E�ҋ@�� ����

�E�[�d�� ������1.4�b�Ɉ��A��u���������̓_��

�E���[�d ����

�ƂȂ�܂��B(WF-138�Ɠ����ł�)

�@���̊�ł��B

�@100V�̃X�C�b�`���O�d������AC100V�����UDC 12V�����܂��B

�@DC 12V�����[�q�Ƀv���O���}�����Ă��鎞��DC�P�[�u������̓d�����D�悳��܂��B

�@�����ē�����12V�d���n����u�[�d�d���v�Ɓu��H�d���v���ʁX�ɍ���Ă��܂��B

�@�[�d�d���͂��Ȃ���MC34063A���g�p�����X�e�b�v�_�E��DC/DC�R���o�[�^�ł��B

�@�d�������p��R��0.2����t���Ă��܂��̂ŁA0.3V��0.2����1.5A��MC34063A�̍ő��i�܂łŎg�p�ł���ݒ�ƂȂ��Ă��܂��B�[�d�p�ɂQ��H��500mA���x�𗬂��Ă����v�Ȑv�̂悤�ł��B

�@��H�d����TL431���V�����g���M�����[�^�Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B���d�������K�v�Ƃ��Ȃ��̂ł������ď[�d�d���ɂ��d���ϓ��̐S�z�̂���[�d�d�����番���Đ��x���グ�Ă���̂ł��傤�B�[�d���������m�����d����F9444�̓d����5V���̂��̂Ȃ̂ł�����B

�� �[�d��H

�@�[�d���H�͐���p�̃}�C�N���R���g���[���uF9444�v�𒆐S�ɁA�Q����d���[�d��H�����ꂼ��̃X���b�g�p�ɍ���Ă��܂��B

�@�e�[�d��H�̉�H�}�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�X���b�g�P�ƂQ��R22��R20�̃p�^�[�����������(R20��������)�AD12,11�Ə�����Ă���ʒu�ɒ�R���t���Ă���R31,32�Ƃ��ꂼ�꒼��ň�̒�R�̂悤�ɂȂ��Ă�����ƁA�p�^�[���v�~�X���̕��i�ύX�Ȃǂ�����Ɖ����������������܂��B

�@�e��R�l(�����ł͍\�����������ׂɉ�H�}�ɂ͖��L��)����v�Z����ƁA�d���̐ݒ�l�͖�450mA���x�ƂȂ��Ă��܂����A���ۂɂ͏������Ȃ��悤�ł��B

�@450mA�ݒ�̏�Ԃł��[�d�d���͓d�����m�T�C�N���̊�(50/1400 msec)�x�~���܂��̂ŁA�v�Z��͖�434mA�Ɩ{�̗��ʂ̃V�[����450mA��菭�����Ȃ���������܂���B(�����ƌ������c400mA������鎞�Ԃ������ł�)

�@WF-138�Ɠ������A��d����H�͂���܂����A�d�����ςɂ�����d���[�d���s����H�͂���܂����B����`�b�v��F9444���g�p���Ă��܂��̂�WF-138�Ɠ��l����d���[�d���Ԃ͖����̉ߓd����܂Œ�d���ŏ[�d����^�C�v�̂悤�ł��B

�� LED�\����H

�@WF-138�Ɠ����ł��̂Ő����͏ȗ����܂��B

�@�ڂ�����WF-138�̍��������������B

�@�[�d���Ɏ��X������������Ɉ�u�ς��̂́A�d�����~�߂ēd�r�̊J���d���𑪒肵�Ă���ׂł��B1.4�b������50�~���b�x�݂܂��B�[�d���[�g(�f���[�e�B��)�́~0.9643�ł��B

�� �[�d�O���t

�@����ł́A�[�d����𗝉�����ׂɎ��ۂ̏[�d���̃O���t�ł��B

�@����(�Ƃ������قƂ�ǂ̊��Ԃ�)�[�d�d���͖�380mA(peak)���x�ł����B�����ɏ�����Ă���4.2V 450mA�Ȃ�ĂƂĂ��ƂĂ��E�E�E(T_T)

�@�[�d�e�ʃO���t�͏[�d�d���~0.9643(�f���[�e�B��)��ώZ���ĕ\�����Ă��܂��B

�@���̓d�r�̏ꍇ�A�P����50�����x�ŏ[�d���d����4.2V�ɒB���Ă��܂������̂܂[�d�������A��d����H�������ׂɂ��̂܂ܓd�����ǂ�ǂ�オ���Ă䂫�܂��B

�@�����ĂȂ�Ə[�d�I���ԋ߂ł�4.5V�߂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�m���Ƀp���X�[�d�ł́u�J���d����4.2V�ɂȂ�܂ŏ[�d�d���͂����荂���Ă�������v�Ƃ��������ł����A���������E�E�E

�@���̏[�d�ƃ`�F�b�N�T�C�N���̏�Ԃ�1/100�b�P�ʂŋL�^�����O���t�Ō��Ă݂܂��傤�B

�@���̏[�d��ł͕���366mA�O��ŏ[�d���Ă��܂��̂ŁA�P���Ԃ�366mA�̊����ŏ[�d�����܂ł̎��Ԃ���[�d�e�ʂ����߂��"��������"�̏[�d�e�ʂ��v�Z�ł��܂��B

�@LED���C�g���ł̎g�p���̃e�[���d���𑪒肵�ă����^�C���̗\�z�Ȃǂ�����ꍇ�ɂ��𗧂Ă��������B

�� WF-139�̏[�d���W�b�N�A�܂Ƃ�

�@WF-139�ɂ͏[�d��H���ɂ͒�d����H������܂���B��d����H�����ł��B

�@�[�d�����Ƀ��`�E���C�I���[�d�r�̓d�����ő�d����4.2V�ɒB���Ă���d���[�d�ɐ�ւ��邱�Ƃ͂����A���̂܂܉ߓd���ɂȂ��Ă���d���[�d�𑱂��܂��B

�@�������ŏ[�d�d�����~���āA�J���d����4.2V�ɒB�������_�ŏ[�d���������܂��B

�@����͈ꎞ�I�ł���Β[�q�d����4.2V���Ă��d�r�����������ɂ͉��Ȃ��Ƃ����d�r�̗]�T�𗘗p�����[�d���@�ŁA�p���X��ɓd����f�������Ĕ��f���s���p���X�[�d�ƌĂ�Ă��܂��B

�@��d���[�d�ɐ�ւ��Ă���̏[�d�d��������100%�܂ŏ[�d����̂ɂ��Ȃ�̒����Ԃ�v����̂Ɣ�ׁA��ւ����ɂ��̂܂܂̓d���ʼnߓd���[�d����̂Ŗ��[�d�܂ł̎��Ԃ͂킸���ōςރ����b�g�͂���܂����A�ߓd���Ɏア�d�r���Ɠd�r��ɂ߂�\��������܂��B

(�����ɓd�r�����Ă����Ђ̏[�d��ł�����A���Гd�r�ł͑��v�Ƃ�����������̂ł��傤)

�@�d�r��������[�d�̏ꍇ�ƁA������[�d�ł͓��ɍ����o��悤�ȏ[�d�d���̌����͌����܂���ł����B(�����̐��l�キ�炢�ł킩�邲���킸���ȕω��͂���܂�)

�� RCR123A�[�d�p����

�@��������RCR123A�d�r������`�ɂȂ��Ă���̂Ɂu���������Ȃ��I�v�Ǝv���܂����̂ŁA�z����lj����Ė��g�p�������[�q�ł��[�d�ł���悤�ɂ��Ă݂܂����B

�@����WF-139���w�������l�̂������Ȃ�̕��͉������Ă���ł��傤�B

�E���g�p�̒[�q����ɏ[�d�p�̔z��������

�E�܂�Ȃ����Ă������������N�����ēd�r�ƐڐG����悤�ɂ���

�E�{�Ɓ|���Ԉ��Ȃ��悤�Ƀe�[�v��������\��

�̂R�̍�Ƃ��s���Ί����ł��B

�@�ʐ^�̂悤��16340�d�r�Ȃǂ������Ə[�d�ł��Ă��܂��B

�@���A�������A�ЂƂ�������N����܂����B

�@���E�̒[�q����������N�����ēd�r�ƐڐG����悤�ɂ����Ƃ���A�c�ɓd�r����ꂽ�ۂɓd�r�̃{�f�B������������ď[�d���Ɂu�p�`���I�v�Ɠd�r����яo���Ă��܂��̂ł��B

�@��яo���Ƃ����̂͂�����Ƃ��������ł����A�{�����\�P�b�g���玝���オ���ēd�r���߂ɂ���オ��܂��B

�@����̉����͂͌��\�����āA�c�ɓd�r��Е���������悤�Ƃ���Ƃ����ɉ��ɉ�����Ă����ƃ\�P�b�g�ɓ�����Ȃ����炢�ł��B����ł��炭������p�`���I

�@������̏o������������Ɖ���������ŁA�M���M���������ɓd�r�ɐڐG������x�̎コ�ɂ��Ă��܂�Ȃ��Ƃ��܂��c���̗��p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B

�@���̂�����̒ǂ����݂͗l�q�����Ȃ���s���܂��B

|

�@�{�L����2007�N�ɍw������WF-139�����ɂ������̂ł��B �@2008�N�㔼�����u�w�����������g���Ⴄ�I�v�u����(�Ђǂ�)�[�d��Ɠ����I�v�Ƃ��������Ă��܂��B �@�����ڂ̈Ⴂ�͐V�����ق��́uLED���_�ł��Ȃ��v�u�[�d�Ɉ�ӂ�����v�Ƃ������ł��B�O����͓����������ł��B �@������w�������l���̕��͂����ӂ��������B �@2009.5�AN.F�l���u�������v�̎ʐ^���͂��܂����B   �@�O�ςɕς�͂���܂��A�B��m�F�ł���̂͗��̃��x�����ς��Ă��܂��B

�@�O�ςɕς�͂���܂��A�B��m�F�ł���̂͗��̃��x�����ς��Ă��܂��B�@��ԉ��̍s�ɁuLicence No.:2007�c�v�Ɠ�̃��C�Z���X�ԍ��炵�����������Ă��܂��B �@�܂��A������DX�ł�WF-139�̐V���i (sku.21972)���f�ڂ���Ă��āA�V�^�̏��i�ʐ^�͂���Ɠ������C�Z���X�ԍ����ł��B�i�����i�͂����� (sku.1251)�j �@DX��forum�ł́u�V�K�[�P�[�u���t��������l�i�����������ł́H�v�Ə�����Ă��܂����A���ꂪ��������ɉ��������V�^�ł���\�������ɍ����ł��ˁB �@�A�������i(sku.1251)�𒍕����Ă��AUltraFire����o�ׂ���Ă���WF-139���S�������i�ɂȂ��Ă����瓯�������[�d�킪�͂��Ǝv���܂�����A�����i�̂ق��𒍕����ċ��^���͂��Ƃ͉����ۏ͂ł��܂���B |

| �� TrustFire TR-001 [�w���� $9.17] |

|

�@�{�L����2007�N�ɍw������TR-001�����ɂ������̂ł��B �@2008�N�x���kaidoamin�Ŕ�������Ă��镨�͂��̋L���Ƃ͈Ⴄ�}�C�R�������Ǝv�����̂��̂������Ă��܂��B �@�܂�2009/12�ɂ��������i�́A���̋L���Ɠ���DX�œ����ʔ̃R�[�h�̕i�ł������g���S���ς��Ă����A������WF-139�Ɛv��������ɕς��Ă���悤�ł��B �@������w�������l���̕��͂����ӂ��������B |

�@TrustFire����TR-001�ł��B

�@TrustFire����TR-001�ł��B�@10430/10440/14500/16340/17670/18650/

CR123A�^�C�v��Li-ion�[�d�r���Q�{�܂œ����ɏ[�d�ł��܂��B

�@�e�ʂ̈Ⴄ�d�r�A�c�e�ʂ̈Ⴄ�d�r�̍��݂��\�ł��B

�@UltraFire��WF-139�ł̓\�P�b�g���̑傫���̓s����RCR123A/16340�Ȃǂ̏��^�d�r�͂��̂܂܂ł͏[�d�ł��܂���ł������ATR-001�͓��^�̂قڑS�ẴT�C�Y�̏[�d�r�ɑΉ����Ă��܂��B

�i���̂����肪�֗������Ȃ̂ōw�����܂����j

�@�d����AC100-240V(50/60Hz)�ƃ��[���h���C�h�Ή��ł��B���K�l�P�[�u�����t�����܂��B

�@DC 12V�̓��͒[�q�������Ă���A�Ԃ̃V�K�[���C�^�[�\�P�b�g������̏[�d���\�ł��B�V�K�[�P�[�u���͕t�����Ă��܂���B

�@�o�͂�4.2V 500Ma�Ə�����Ă��܂����A�e�X���b�g500mA�Ȃ̂����v500mA�Ȃ̂��\�L����͂킩��܂���B

�@�������u500Ma�v�Ƃ͂ǂ�ȒP�ʂȂ̂ł��悤���B�u�܁I�v����Ƃ��u���K�E�A���y�A�H�v(�������c)

�@�\��LED��

�E�ҋ@�� ����

�E�[�d�� ����

�E���[�d ����

�ƂȂ�܂��B

�@UltraFire WF-139�̂悤�ȓ_�ł͂���܂���B

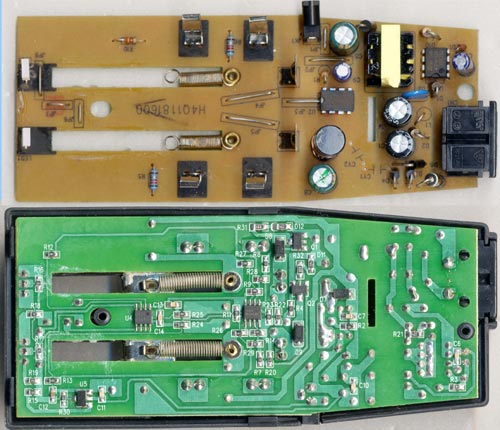

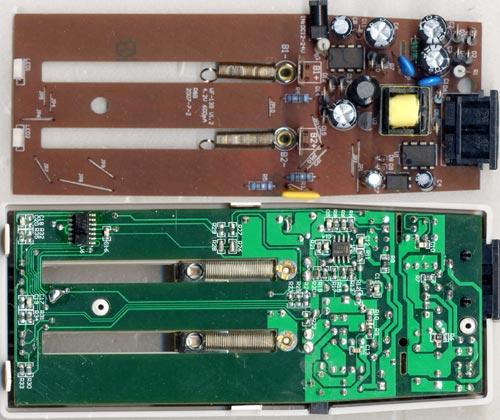

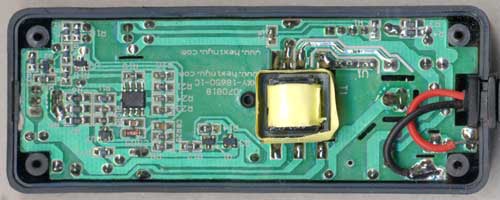

�@���̊�ł��B

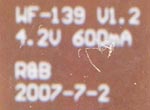

�@��̕\�ʂɂ͌^�ԂƐv�N���炵��������܂��B

�@��̕\�ʂɂ͌^�ԂƐv�N���炵��������܂��B�@�`�� WF-139 V1.2 ����!?�AWF-139���ĂȂ�ł���!?�ATR-001���ᖳ����ł����H

�@4.2V 600mA���āA���i�\�L��500Ma(��)�Ɖ����Ⴂ�͂��܂���!?

�@2007-7-2���Č��\�ŋ߂���Ȃ��ł����B�o�[�W����1.2�Ƃ������͔�r�I�ŋ߂Ƀo�[�W�����A�b�v�����̂ł����H

�@�Ȃɂ��������ؐ��i���L�̉��������}���i�I�����悤�Ɏv���܂��B

�@�����ŊF�l�ɂ��m�点�ł��B

|

�@�{�L���͎ʐ^��WF-139 V1.2 2007-7-2����g�p����TR-001�ɂ��Ă̕����L���ł��B �@����ȑO�ɍw�����ꂽ���ɂ͈Ⴄ��E���i�E��H�ł���\��������܂��B�����ӂ��������B |

�@���āA����U�b�ƒ��߂Ă݂�ƁE�E�E�[�d���pIC���H�A�d�r�ɓd���𗬂�����J�b�g����[�d���䕔�i������܂���I

�@�������́A���E�̃X���b�g�ʂɌʂɓd�r�������Ă��邩��A��d���E��d���[�d�𐧌䂷���H�E�`�b�v�Ȃǂ����������̂ł��B

�@�܂�Ő̂̃j�J�h�d�r�[�d��̂悤�ȏ���d���[�d���H�ł��B

�@��������̏�ɂ͂Ȃɂ��d�������Ă�������IC���Q���ڂ��Ă��܂��B�Е�(�ʐ^�̍�)��14�s���������ēd�r�[�q�Ȃǂɉ�H���q�����Ă��Č��\���@�\���ۂ����͋C�ł��B

�@�ʂ����ĂȂɂ����Ă���̂ł��傤�H

�@���ɒ��ׂĂ䂫�܂��傤�B

�@��̏�̉�H�͑傫���킯�āu100V�̃X�C�b�`���O�d�����v�uDC12V�����DC/DC�R���o�[�^�d���v�Ɓu�[�d���H�v�ɕ�����Ă��܂��B

�@100V�̃X�C�b�`���O�d������AC100V����DC 4.5V�����܂��B

�@DC 12V�����[�q�����MC34063A���g�p����DC/DC�R���o�[�^��H��4.5V������Ă��܂��B

�@DC 12V�����[�q�Ƀv���O���}�����Ă��鎞��DC�P�[�u������̓d�����D�悳��܂��B

�@AC100V�d���p�̃X�C�b�`���O�d����H�ɂ́A4.5V�̒�d����H�̂ق��ɓd�����o�p��R�̗��[�d���𑪒肵�āA���̓d���ȏ�ɂȂ�Əo�͓d���E�d���𐧌�����u�d��������H�v������Ă��܂��B

�@����������͒�d���E��d���[�d���s���ׂ̂��̂ł͂Ȃ��悤�ŁAAC100V�d�����g�p���Ă��鎞�ɃV���[�g�Ȃǂ����H��ی삷��ׂ̑��u�̂悤�ł��B

�@�d�r�ʂł͂Ȃ���H�S�̂ɗ����d�������m���Ă��邾���Ȃ̂ł�����B

�@�����Ă��̓d�����m��R�̓X�C�b�`���O�d����H�̐����ɂ����g�p����Ă��܂���B

�@DC12V����d�������������ꍇ��MC34063A�̓d�������@�\���g�p���Ă���悤�ł��B�d�������p��R��0.33����t���Ă��܂��̂ŁA0.3V��0.33����0.9A�ɂȂ��Ă��܂��B

�� �[�d��H

�@����p�̃}�C�N���R���g���[���c�Ȃǂ͑S�������A��d����H������܂���B

�@���ۂɕ��i���t���Ă����H�ƁA�ǂ��炩�Е��ɕ��i�����ċ@�\��I������悤�Ȑv�ɂȂ��Ă��܂��B(�r�����p)

�@���̕����́uLED�\����H�v�Ȃ̂ŏ�����Ő������܂��B

�@���āA�[�d��H���̂��̘̂b�Ȃ̂ł����E�E�E�S�������H�Ȃǂ̖����V���v���ȁu����d����H�v�ł��B����A�d��������R�����܂�ɏ������̂ŏ���d����H�ƌĂ�ł����̂�����������܂���B

�@���ꂱ���u�d���ɒ��Ȃ��[�d�����I�v�ƌ����Ă��ߌ��ł͖����ł��傤�B

�@4.5V�̓d������_�C�I�[�h��ʂ���Vf�Ԃ������d����d�r�ɂȂ��A�d�r�̓d�����Ⴂ�ꍇ�͑�ʂɓd��������āA���[�d�߂��œd���d���Ɠd�r�d�����������Ȃ�����d���͎~�܂�E�E�E�Ƃ����d�r�̂����݂𗘗p���������̒P���ȏ[�d��H�ł��B

�@���̉�H�ł͓d�r�̓d���������R�ɂ���ė����d���l�͕ς��܂����A�d�����オ��Ƌɒ[�ɓd��������܂��̂����[�d�܂ł͔��ɒ������Ԃ�������܂��B

�@�������[�d�����ɂ͂قړd���d���ɋ߂��d���������Ɠd�r�ɂ����鎖�ɂȂ�܂�����A���ꂪ4.2V�ȏ�̏ꍇ�͑@�ׂȃ��`�E���C�I���[�d�r�Ƀ_���[�W��^���鎖���l�����܂��B

�@TR-001�̏ꍇ�͓d�r�����Ȃ��Œ[�q�d���𑪂�Ɩ�4.4V�Ƃقړd���d���߂��̓d�����o�Ă��܂��B

�@���ۂɓd�r���[�d���Ē����ԕ��u���Ă݂��Ƃ���A�Ō��4.25�`4.28V���x�ŗ��������܂����B������4.2V���͍����ł����A�M���M���Z�[�t�I���炢�ł��傤���B����4.3V�ȏ�ɂȂ�̂����邻���Ȃ̂ŁA��ł��̂ւ���������ĉ������܂��傤�B

|

�@4.3V����̂Ȃǂł́u�v���e�N�g�t���d�r���ƃv���e�N�g�������đ��v�Ȃ̂ł́H�v�Ƃ����^��(��]�H)������܂����A�����ł�CR123�^�C�v�̏��^�d�r�ł̓v���e�N�g�d����2.28�`2.3V���x�Ȃ̂łȂ�Ƃ��v���e�N�g�������ł��傤���A17670��18650�^�C�v�ł�4.8�`4.9V�Ƒ�e�ʉ��ɂ��킹�ăJ�b�g�d���������ݒ肳��Ă��܂��B(�e�ʂɂ��킹���d���l�𗬂��ׂ̓d���ɂ��킹�Ă���) �@�]����TR-001�ŏ[�d�������4.4V���x�܂œd�����オ�����ꍇ�͓d���͂قƂ�Ǘ���܂����v���e�N�g�͓������A4.2V����d�����������ςȂ��ƂȂ�܂��̂ŁA���`�E���C�I���[�d�r�ɂƂ��Ă͂��܂�ǂ��Ȃ��ƍl�����܂��B �@�����܂�4.3V����̂ł́E�E�E�Ƃ������ɂȂ�܂����A�������͎����̎����Ă���̂��ǂ��Ȃ̂��͏[�d������ɉ����Ԃ����u������Ƀe�X�^�[���ő���Ȃ��Ƃ킩��܂���ˁB |

�� LED�\����H

�@���āA�[�d��H�}�̂قƂ�ǂ̕������߂Ă���̂��uLED�_����H�v�ł�(��)

�@�S��H����I�y�A���vLM324���g�p���āA���E�̉�H�ɂ��ꂼ��Q��(��H�}�̂Q��)���g�p���Ă��܂��B

�@�܂��A��H�}�ŕ��i����������Ă���ق��̉�H�ł́A�[�d���ɓd�r�ɗ����d����R3/R4�̗��[�d���Ō��m���āu�d�����킸���ł�����Ă���Γ_���v�Ƃ�����H�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���Ɂu��mA�ȏ�Ȃ�_���v�Ƃ��̌����ȉ�H�ł͖����悤�ł��B�[�d���̏ɂ�肩�Ȃ�A�o�E�g�ɓ_���E�������܂��B

�@���������̍w�������̂ł͕Б��̉�H�̑����R�ƃR���p���[�^�ւ̓��͂Ƃ̊Ԃ̒�RR26���t���ĂȂ��A�n���_�W�����p�����Ă��܂����B�����������i������̃~�X���n���_����ʂ������ɕ��i���O�ꂽ�̂ł��傤�B��������֕��i������̂ł͖������̂܂܃n���_�W�����p���Ă��܂��̂͂�͂����N�H���e�B���̂��̂ł��B

�@���������̍w�������̂ł͕Б��̉�H�̑����R�ƃR���p���[�^�ւ̓��͂Ƃ̊Ԃ̒�RR26���t���ĂȂ��A�n���_�W�����p�����Ă��܂����B�����������i������̃~�X���n���_����ʂ������ɕ��i���O�ꂽ�̂ł��傤�B��������֕��i������̂ł͖������̂܂܃n���_�W�����p���Ă��܂��̂͂�͂����N�H���e�B���̂��̂ł��B�@�E�E�E���I

�@���������Ď������i�����⎩���n���_���ł͖����đS�����Ƃł����I�H(����܂�������ȁc)

�@�����Ă�����A���̏�����ɂ͓d���������m�p��R�ƒ���Ɉ��S���u�Ƃ���PTC(�|���X�C�b�`)���z�u����Ă���̂ł����A������n���_�W�����p�[�ŃV���[�g�����Ă��Ė����������Ƃɂ���Ă��܂��B���S�͂ǂ���!?

�@��������ŏ����畔�i���ڂ����ɃW�����p�[��������������̂��E�E�E�Ƃ��v���Ă��܂��܂����A�������ɂ͌v��m��Ȃ��̑�ȍl�������؎v�z�ɂ͔�߂��Ă���̂�������܂���B

�� PTC�̓d���~�������������A�d����H�̓d�������@�\�����ŗǂ��Ƃ������ɂ�����ł��傤���ǁE�E�E

|

�@���̕���TR-001�͂�����R26���t���Ă��܂����APTC���n���_�V���[�g����Ă��Ȃ����������ł��B �@�����ɗ���TR-001���哖����I�������悤�ł��B |

�y����k�z

�@���āA�����w�������^�C�v�ȊO�ɉ�H�}���̃O���[�Ŏ��������i�������������g�p���Ă�����̂����邩������܂���B

�@�O���[�̕����ɕ��i��t���Ă���ꍇ�͍��i���t���Ă���ق��ɂ͕��i�͖������ƂȂ��Ă���͂��ł��B

�@������̉�H�͓d�����ɂ���u��d���v�����������Ă��Ă��āA�u�[�d���̓d�r�̓d�������ȏ�ɂȂ��LED��_���������v��H�ƂȂ��Ă��܂��B

�@������R�Ȃǂ��������Ȃ̂Ŏ��ۂ͉�V�œ_���������H�Ȃ̂��s���ł����A���[�d��4.2V������œ_�������悤�Ƃ����̂ł��悤���B

�@�����������ɂ��傫�ȗ��Ƃ������I

�@�[�d�����Ă��Ȃ����A�[�d�[�q�͊J������Ă��܂��̂Ł{�[�q�͓d���Ɍq�����Ă��܂��B�����ł��A������̉�H���g�p����Ɓu�d�r�����Ă��Ȃ������[�dLED���_�������ςȂ��I�v�Ƃ������ɕs�ւȏ[�d��ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�Ȃ����̂悤�ȉ�H�̃p�^�[�������i�ɏ���Ă���̂��E�E�E�����ɋꂵ�݂܂��B

�@�{�@�͏[�d���͐����A�[�d����(�d��������Ȃ��Ȃ���)�܂��͓d�r�������Ă��Ȃ����͗����ɓ_�����܂��B

�@��H�}���悭���Ă��������B

�@������LED�͓d�������R��ʂ��ēd�����^�����Ă��܂��̂ŁA�d�����������ē���Γ_�����܂��BUltraFire�̏[�d��̂悤�Ƀ}�C�N���R���g���[�������삵�Ă��鎖��\�����Ă���LED�ł͂���܂���B�����̓d���\���ł��B

�@����LED��_��������ԁA������������H�͂���܂���B

�@�����w������TR-001�ł͗�����LED��_��������ׂ̒�R�̒l�����ɑ傫���ݒ肳��Ă��āA���ڂ���Ƃ�������܂���B(���̎ʐ^�ł����������܂�)

�@����LED��_���������R�͕W���I�Ȓl�ł��̂ŁA�������_�����Ă��鎞�ɂ͗������_�����Ă��邱�Ƃ��킩��Ȃ��قǂł��B

�@�ԁE�̂Q�FLED�ŐԂƗ��ɓ_��������ƐF�̓I�����W�F���Ɍ����܂��B

�@�m���̂�TR-001�̏[�d���̎ʐ^�������Ƃ��ɂ̓I�����W�F�Ɍ����Ă����Ǝv���̂ł����A���������Ă�����ŋ߂̃o�[�W�����ł́uUltraFire�̏[�d��Ɏ�������v�ɒ�R�l��ύX���ď[�d���͐����F�����Ɍ�����悤�Ɍ�������(����H�v�H)�Ă���̂ł��悤���H�H�H(�Ȃɂ����Ɉ�����ꂽ�^�Ԃ�WF-139�ł����c)

�@���Ă���ł́A���́u�d��������Ă����v���Ƃ����o���Ă���LED�\���̂��Ȃ�A�o�E�g�Ȗʂ��ЂƂ��Љ�܂��傤�B

�@���Ă���ł́A���́u�d��������Ă����v���Ƃ����o���Ă���LED�\���̂��Ȃ�A�o�E�g�Ȗʂ��ЂƂ��Љ�܂��傤�B�@�ʐ^�������͓d�r���Q�{�[�d���Ă��ĉE���̓d�r�͖��[�d(?)��LED�͗����ɂȂ��Ă��܂��B�����̓d�r�͏[�d���Ȃ̂Ő����ł��B

�@�Ƃ��낪�A���̏�Ԃō����̓d�r�����O���Ă��܂��ƁE�E�E�E���̖��[�d(?)�ŗ����\���������͂��̓d�r���܂������ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@���̓d�r�ւ̓d��������Ȃ��Ȃ�A�d���d�����킸���ɏオ�����̂������ł��悤�B�E���̓d�r�ɗ����d���������킸���ɑ����Ȃ��Ă��ꂪLED������ɕς��Ă��܂����悤�ł��B

�@����ȊO�ɂ��d�r�Ə[�d�[�q�̐ڐG��Ƃ��A�l�X�Ȍ�����LED�������ɂȂ���������ɂȂ�����A�܂��[�d����(?)�Ő�����������ɂȂ鎞���A�i���O��H�ł�����{�`���ƐF���ς���Ă�������ƁA�������ȕ\����H�ł��B

�� �[�d�O���t

�@����ł́ATR-001�̏[�d�O���t�ł��B

�@�e�ʃO���t�͏[�d�d����ώZ���ĕ\�����Ă��܂��B

�@�[�d�J�n���ɏ[�d�d���͖�600mA����Ă��܂��B����͓d�r��{�݂̂̏ꍇ�łQ�{�����ł͂����܂ŗ����Ȃ��悤�ł��B

�@�P���Ԃقnjo�Ɩ�300mA�܂ʼn������Ă��܂��B

�@���ɂ́u4.2V 500Ma�v�Ə����ėL��܂������A���500mA������d���[�d�����ł͖����A���̂悤�ɓd�������Ȃ��Ȃ��Ă䂭�[�d���@���Ƃ������Ƃ���������Ǝv���܂��B

�@�܂����̂悤�ɓd���l���ς��܂��̂ŁA��d���ŏ[�d���Ă���[�d��̂悤�Ɂu�P���ԂŁ~�~mAh�Ȃ̂Łv�Ƃ����v�Z�͂ł��܂���B

�@UltraFire WF-139�ł͂S���Ԃقǂŏ[�d�����������̓d�r��TrustFire TR-001�ł�11����35�����������Ă��܂��B���ꂼ��̑��茋�ʂł͗��ҋ��[�d�ł����e�ʂ͂قړ�����1500mAh�O��ł����B

�@�Ƃ͂����A�X���Ԃ��炢�����͂ق�̏��������[�d�e�ʂ͑����Ă��܂���̂ŁALED��������O�ɏ\�����p�e�ʂ܂ł͏[�d����Ă���͂��ł����A�ǂ̒��x�[�d����Ă��邩�͂ǂ��ɂ��\���������̂�LED�𗊂�ɏ[�d������m�낤�Ƃ���Ƃ����ւ����ԑ҂��ƂɂȂ�܂��ˁB

�@�[�d�d�����قƂ�Ǘ����Ȃ��Ȃ���LED�������Ă��܂��d���͏オ�葱���Ă��܂��B

�@���̌̂̏ꍇ��4.26V���x�̓d���łقډ����ɂȂ�܂������A4.3V�߂��܂ŏオ���Ă��܂��̂�����悤�ł��B

�@4.2V����4.3V�߂��Ȃ�ēd���������ԑ����Ƃ������ɓd�r�Ƀ_���[�W��^�������Ȃ̂ŋC�����������̂ł��B

�� ���S�d������

�@�����ŁATR-001��d�r����ꂽ�܂ܖY��Ē����ԕ��u���Ă����S�ȏ[�d��ɉ������Ă��܂��܂��傤�I

�@�Ȃɂ���LED��������܂�1800mAh�̏[�d�r��12���ԋ߂�������܂��B�����ƌ��Ă���LED����������d�r���O���I�Ƃ����킯�ɂ͂䂫�܂���B���̂܂܂�����(�Ƃ͂������x�͂���܂���)���u���Ă����S�ȉ�H�ɂ��Ă��܂��قƂ�ǎ��Ԃ��C�ɂ��邱�ƂȂ��g�p���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�u�d�r�ɂ�����d����4.2V���Ȃ��悤�ɂ����v�Ƃ����ړI�ʼn������@���l���܂��B

�@�u����d�����Ȃ��悤�ɂ���v�̂͒�d���d���̍l�����ł��B

�@�ЂƂ̕��@�Ƃ��Ă��̏[�d��̓d���d�����̂������Ă��܂����@������܂����A�d����H�̓d�����m�����������ēd����ύX������@����AC�d����H��DC12V�d����H���ʁX��������Ƃ�����Ɩʓ|�ł��B(����ADC12V�͎g��Ȃ��ƌ��߂Ă��܂��c)

�@�����œd������������̂͂�߂ɂ��āA�e�d�r�ɂ�����d���𐧌����Ă�邱�Ƃɂ��܂��B

�@���̐}�̂悤���d�r�́{�[�q���[�dGND�̊ԂɃc�F�i�[�_�C�I�[�h�����āA�c�F�i�[�d���ȏ�ɂ͓d�����オ��Ȃ��悤�����܂��B

�@���̐}�̂悤���d�r�́{�[�q���[�dGND�̊ԂɃc�F�i�[�_�C�I�[�h�����āA�c�F�i�[�d���ȏ�ɂ͓d�����オ��Ȃ��悤�����܂��B�@4.2V�̃c�F�i�[�_�C�I�[�h������悩�����̂ł����A�K�i�i�ł͂�����߂��l��4.3V�ɂȂ�܂��B

�@�ł����S���Ă��������B�c�F�i�[�_�C�I�[�h���_�C�I�[�h�̈��ł�����A�c�F�i�[�d�����c�F�i�[�_�C�I�[�h�ɗ����d���ɉ����ĕω����܂��B�d�������Ȃ��Ɠd�����Ⴍ�Ȃ�܂��B

�@�����������Ă݂܂������A4.3V�̃c�F�i�[�_�C�I�[�h�̒��ł�RD4.3F(4.3V-1W)���œK�ł����B1/2W�i��RD4.3E�ł͂Ȃ��K��1W�i��RD4.3F���g�p���Ă��������B

�@RD4.3F��{��4.21�`4.22V���ɐ����ł��܂��B

�@���Ȃ݂�RD4.3F���Q�{����ɂ����4.20�`4.21V���炢�ɂȂ�܂����̂ŁA�C�ɂȂ���͂Q�{����ɂ���Ƃ悢�ł��傤�B

�� �c�F�i�[�_�C�I�[�h�ɂ��o����������܂��B0.01V��̌덷�͂���܂��̂ł��������������B

�@4.2V�i����������ƁA2.0V��2.2V�̃c�F�i�[��ɂ���4.2V�ɂ�����4.3V�̃c�F�i�[��{�̂ق����ǍD�ł����B�@RD4.3F�͂����Ă��̓d�q���i�X�ōw���ł��܂��B

�@RD4.3F��{�ɂ���40mA�̓d��������܂��B�c�F�i�[�_�C�I�[�h���g�����d����H�̂悤�ɓ��ɒ���ɐ�����R�Ȃǂ����Ȃ��Ă��ǂ��d���ł��B

�@RD4.3F��{�ɂ���40mA�̓d��������܂��B�c�F�i�[�_�C�I�[�h���g�����d����H�̂悤�ɓ��ɒ���ɐ�����R�Ȃǂ����Ȃ��Ă��ǂ��d���ł��B�@���E�̊e�X���b�g�ɂP�{�A�܂��͂Q�{��RD4.3F��lj����邾���ł��Ȃ���S�ȓd���ɐ����ł��܂��B

�@���ӂ���̂́A�u�d�r�ɂ�����d���𐧌�����v�Ƃ������œd�r�́{�Ɓ|�̒[�q�Ƀc�F�i�[�_�C�I�[�h��ڑ�����̂ł͂Ȃ��A�K���|����LED�_���p�̓d�����m�p��R���p�C�p�X������̏[�dGND�ɐڑ����Ă��������B

�@�Ԉ����(�Ƃ������P���ɍl����)�d�r�[�q�́{�Ɓ|�Ƀc�F�i�[�_�C�I�[�h��ڑ�����ƁA�d�r�����Ă��Ȃ��Ԃł��c�F�i�[�_�C�I�[�h��ʂ���40mA�̓d�����d�����m��R�ɗ���āALED���_�������ςȂ��ɂȂ�܂��B�������d�r����ꂽ��Ԃł��[�d�������Ă��c�F�i�[�_�C�I�[�h�ɗ����d����LED�͓_�������ςȂ��ł��B

�@���āA�c�F�i�[�_�C�I�[�h����{�lj������ꍇ�̏[�d��H�̓����͂ǂ̂悤�ɂȂ�ł��傤���B

�@��ɓd������������āA�[�d�\�͂����Ȃ艺�����Ă��܂��̂ł́H�Ƃ����^�������Ǝv���܂��B

�@���������v�ł��I

�@�c�F�i�[�_�C�I�[�h�͋K��̓d��(�c�F�i�[�d��)�ȏオ���������ꍇ�ɓ��ʂ��ēd���𗬂��A����͈͈ȉ��ł͂قƂ�Ǔd���𗬂��܂���B

�@�[�d���̓d����4V���x�ȏ�Ȃ̂ŁA�c�F�i�[�_�C�I�[�h�ɂ͂킸���ɓd��������Ă��܂��܂��̂Ŋ��S�ɉ����q���ł��Ȃ������͊m���ɏ[�d�d���E�d���͉�����܂����قƂ�NjC�ɂȂ�قǂł͂���܂���B

�@�܂��d�r�����Ă��Ȃ����ɍő�ň�{�ɂ�40mA����ɗ������ɂȂ�܂����A�ҋ@���̓d����H�ɂƂ��Ă͑S�����̖������Ȃ��d���l�ł��B

�@�c�F�i�[�_�C�I�[�h��lj�����TR-001�̏[�d�O���t�ł��B

�@�d���𐧌����Ă��܂��̂œd�����m�p�̓d��������������O��菭������������LED���������܂��B���̓d�r�̏ꍇ��30���قǑ����ł��B

�@�ő�d���𐧌����Ă��鎖�A�c�F�i�[�_�C�I�[�h�����ɐڑ����Ă��鎖�ł킸���ł����[�d�d�������Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�[�d�e�ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��B

�@���̓d�r�̏ꍇ�͉����O��1515mAh�A������ɂ�1473mAh��42mAh�̍��A�������x���Ȃ��ł�������덷����d���̎c�e�ʂ̌덷���܂܂�Ă���ƍl����ƂقƂ�Ǎ��͖����ƌ����Ă悢�قǂ̈Ⴂ�ł��B

�@���p��͖��͖����ƍl���Ă��ǂ����x���ł��傤�B

�@���`�E���C�I���[�d�r�̋K��d��4.2V������(������Ƃ��������܂����c)�������[�d����[�d��Ƃ��āA�c�F�i�[�����ς�TR-001�͂��ꂩ����[�d�e�X�g�p�Ɋ��p���Ă䂫�܂��傤�B

| �� HXY-042V2000A [�w���� $7.00] |

|

�@�{�L����2007�N�ɍw������HXY-042V2000A�����ɂ������̂ł��B �@2009�N�x���u�w��������`�͓����ł��Ⴄ�^�Ԃ̕��������v�u�[�d�d�������炩�ɏ��Ȃ��I�v���̂����Ă��܂��B �@������w�������l���̕��͂����ӂ��������B |

�@�����V���Z���s�AHexinyu Technology LTd.(�a���F�ȋZ�L�����i)����

�@�����V���Z���s�AHexinyu Technology LTd.(�a���F�ȋZ�L�����i)�����@�{�̗��̃V�[���ł�HXY-042V2000A�Ƃ����^�Ԃł��B

�@DX�̒ʔ̃y�[�W�ł́uSingle 18650/17670 Lithium Battery Charger (1A Charging Current)�v�Ƃ����^�C�g���ɂȂ��Ă��܂��B

�E18650�~�P�{�p (17670����)

�E�P�`�[�d��

�@�Ƃ����ȊO�ׂ��ȃX�y�b�N�͏�����Ă��܂��AForum�ł́u�[�d�������v�u������4.2V�Ŏ~�܂�v�ȂǕ]�����ǂ��̂Ŕ����Ă݂܂����B

�@18650�~�Q�{�p������DX�ł͂�����́uDigital Li-Ion 18650 Battery Charger ($8.80)�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�@18650�~�Q�{�p������DX�ł͂�����́uDigital Li-Ion 18650 Battery Charger ($8.80)�v�ƂȂ��Ă��܂��B�� ���̂Q�{�p�͂Q�{�����[�d�̍ۂ͓d������������(�d����H�̗e�ʂ��S�R����Ȃ�)���������؏[�d��Ƃ̕�����܂����B�{��͋L���̂P�{�p�Ƃ͐��\���قȂ�悤�ł��B

�@Forum�ł͂ق��ɂ��uLED�������Ă��[�d�͑����Ă���v�Ȃǂ̕s���ȏ������݂�����܂��i�O�O�G

�@���ׂĂ݂܂��傤�B

�@���̊�ł��B

�@�ʐ^�Ō��ĉE���A���F���g�����X�ƉE���̃p�[�c�̓X�C�b�`���O�d�����ł��B�X�C�b�`���O�R���g���[����VIPer12A�ł��B

�@���������[�d��H�ŁA�W�s����IC�𒆐S�ɂ������̃g�����W�X�^���������܂��B

�@�W�s����IC�͉���Li-ion�[�d����p�̐�pIC���Ɗ��҂��܂������A�������͂肢����OP�A���v�� LM358�ł����B

�@������TR-001���Ɣ�ׂ�ƕ��i�������A�d�r�̒[�q�Ɍq����d����H��������ƋÂ��Ă���悤�ł��̂Œ��ׂĂ݂�ƁE�E�E����͒P���Ȃ���������Ƃ����u��d����d���[�d��H�v�ɂȂ��Ă���ł͂���܂��I

�@LED�\����H�͒P�ƂŁALED�̓_���E�����͏[�d��H��ON/OFF��\���Ă���킯�ł͂���܂���B�[�d�d�������o���Ĉ��ȏ�̓d��������Ă��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B

�� ��H�}

�@�[�d��H��LED�\����H���܂Ƃ߂Čf�ڂ��܂��B

�� �[�d��H

�@�[�d��H�͑傫���킯�ĂR�̃u���b�N�łł��Ă��܂��B

�@�P�ڂ� TL431���g�p������d����H�ł��B

�@TL431�͒�d���p�̃V�����g���M�����[�^�ł����A����̉�H�͕��ʂ̃��M�����[�^��H�ł͂���܂���B�����TL431�̒�d��������X�C�b�`�Ƃ��ė��p������@�ł��ˁB

�@�d�r�̗��[�d��(�ی��H���܂߂�)��4.2V�ȏ�ɂȂ��TL431�̃A�m�[�h�E�J�\�[�h�Ԃɓd���������悤�Z���X���͒[�q�̕�����R�����߂��Ă��܂��B

�@VIPer12A(�X�C�b�`���O�d��)�Ƒg�ݍ��킹�āA�d�r�ɂ�4.2V�ȏ�͂�����Ȃ��悤�Ȓ�d����������܂��B

�@�Q�ڂ�LM358���g�p���Ē�d����H�ł��B

�@�[�d���ɓd�r�ɗ����d����d�����o��R�ő��肵�Ĉ��ȏ�̓d���ɂȂ�ƃX�C�b�`���O�d���̓d���������ċK��d�����Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�K��l�͖�970mA�ɂȂ��Ă��܂��B(�P�`�[�d�Ƃ����\�L�ɂقڍ��v)

�@�R�ڂ͕ی��H�ŁA�[�d�[�q���V���[�g�����ꍇ�ɉߓd���œd���������Ȃ��悤�ɕی삵�Ă��܂��B

�@�������Č���ƁATR-001�̂悤�ȉ��̐����������ی��H�������[�d��Ɣ�ׂāA�A�i���O���i����ł���HXY-042V2000A�̏[�d�������܂��v����Ă��鎖�ɖ������܂��B

�@�����Ƃ�����d����d����H�Ƃ��ē����ALi-ion�[�d�r�ɂ��K��ʂ�̏[�d�v���Z�X�ŏ[�d���s����͂��ł��B

�� LED�\����H

�@LED�\����H�͉�H�}�E���̕����ŁA�[�d��H�Ɉ��ȏ�̓d��������Ă��邱�Ƃ�������H�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�d���l�͖�75mA���x�O��Ŕ��f���Ă��܂��B

�@Li-ion�[�d�r�̂��̕��@�ł̏[�d�̋K��ł́A�[�d�d������1/10�`1/20���x�ɂȂ����Ƃ�����[�d�I���Ƃ݂Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�P�`����ɍl����1/13.33���x�ɐݒ肳��Ă��̂��������v�ł��B

�@LED��

�����d�d�d�r�������Ă��Ȃ�

�����d�d�[�d��

�����d�d�[�d����

�@�������ALED�������ɕς����������炭�͔���ȓd���ŏ[�d����Ă��܂��B

�@����d���ł̏[�d�p���͖�肠��܂���B�ߓd���E�ߏ[�d�ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B

�� �[�d�O���t

�@�d���l���i��͂��߂�̂���⑁���A���ΓI�ɂ͂���{�����[�d���Ԃ�������܂����A����ł��\���Ɂu�}���[�d��v�ƌĂ�ŗǂ��[�d���Ԃł��B

�@�[�d�d���̍ő�͖��P�`(970�`980mA)�̐ݒ�l����(���̊Ԃ͓d���𗎂Ƃ�)�A�ő�d����4.2V(4.21�`4.22V)���Ȃ��悤���䂳��Ă��܂��B

�@�ʐ^�̃v���e�N�g�����̐��Z�����[�d���Ă݂܂������A�ߓd���Ȃǂ̐S�z���S������܂���B

�@�d������75mA������������_��LED�͐�����������ɐ�ւ��܂��B

�@�d��������������4.2V(4.21�`4.22V)�œ����Ă��邽�߁A���̂܂܈�ӂ��炢�Y��ĕ��u���Ă�������͖����̂��������ł��ˁB

�@�d�r�ɂ� 2400mAh �Ə����Ă��܂��B(�s�v�c�ł��ˁ`)

�@�[�d�d�����ő���P�`�Ȃ̂ŁALi-ion�[�d�r�̏[�d��i�̍ő傪1C�Ƃ���Ɨe��1000mAh�ȏ�̓d�r�ɂ����[�d���Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ�A�Ή��d�r��18650�܂���17670�Ɍ��肳���͎̂d���Ȃ��Ǝv���܂����A�P�`�}���[�d���ł���̂͂����ւ���܂��B

�@�O���t��18650�[�d�r�̏ꍇ�ALED�����������_��3:15��1750mAh�A�t���[�d��1800mAh��50mAh���x������������܂���ALED��������̂�ڈ��ɏ[�d����߂Ă�97.2���[�d�ł��Ă��܂��̂Ŏ��p���LED���������㊮�S��100���܂ŏ[�d�����̂�҂��Ȃ��Ă��g�p���ɈႢ�͖����ł��傤�B

�@���g�p���Ă���Li-ion�[�d�r�g�p���C�g��18650�܂���17670����{�g�p����̕����قƂ�ǂȂ̂ŁA����͈�{�[�d�^�C�v�̕����w�����܂������A���̉�H�ł���Q�{�[�d�^�C�v��$8.80�̂ق����Ă��悩������������܂���B

�@�������A�ǂ����܂����܂�ǂ��Ȃ���H�̏[�d�킾�ƍ����ق����Ă��Ȃ��E�E�E�Ƃ����v������������ق��̈�{�p�������ɔ����Ă݂��̂ł����A����Ȃɂ����ƒ�d����d���ŏ[�d���Ă�����S�ł���}���[�d��Ȃ炠��$1.80�����ē�{�p���Ă����Ηǂ������E�E�E

�@������(2008/1)���炵�炭�͉䂪�Ƃł�18650/17670�̃��C���[�d��ɂȂ�ł��傤�B

| �� �������� |

�@�C�O�����`�E���C�I���[�d����S�䕪�����Ă݂܂������A�������ł����ł��傤���B

�@UltraFire�̂Q�@��͂�����Ɖߓd���������Ăł��}���ɏ[�d����p���X�[�d�^�C�v�B

�@Hexinyu��HXY024V�͐�������d����d���[�d�����Ă���}�W���ȏ[�d��B

�@�܂��ɎO�ҎO�l�̐��i�̏[�d��ׂĂ݂邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���i�͂ǂ��$10�O��ł��̂ŋC�y�ɍw���ł��܂����ATR-001��$10����Ă���̂Łu���̒l�i�Ȃ炱�̓��e�Ŏd���Ȃ����A�����������c�v�Ƃ�����߂����܂�(��)

�@������$7.00(��$8.80)��HXY024V���w�����Ă���́A18650/17670���[�d����Ȃ�WF-139��TR-001�͂����g���܂���ˁi�O�O�G

�@����w�������[�d��ɂ͂ǂ���u�������v�͂��Ă��܂���B

�@�r�j�[���܂ɓd���P�[�u���Ɩ{�̂������Ă��邾�����A�u���X�^�[�p�b�N�Œ��̌����ɏ��i���ƑΉ��d�r�̈ꗗ��������Ă�����x�ŁA�[�d�d�l��LED�̐F�̈Ӗ�����ǂ��ɂ��L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł��B(WF-138/139��LED�̓_�ł��̏�\���Ɗ��Ⴂ����l��������c)

�@�ڂ��������������̂ŊO�������Ă���WF-139��TR-001�͓����悤�Ȏd�l�̏[�d�킾�Ǝv�������ԈႢ�I�A�܂��ɓV�ƒn�قǂ̈Ⴂ������̂ɂ͋����ƌ��������ؐ��i�Ȃ�ł̖͂ʔ���(����)�������Ă��܂��܂��B

�@�����ĊO�ς���͈�ԃV���{��HXY042������Li-ion�[�d�r�ɑ��čœK�ȏ[�d���@�ŏ[�d���鍂���\�[�d�킾�����I

�@�{���ɒ����J���Ă݂Ȃ���ΊO�ς���͏[�d��̐��\�͗\�������Ŕ��f�ł��܂���B

�@���`�E���C�I���[�d�r�̓d�r�{�̂ɂ��Ă͂܂��ʂ̋@��ɕ��d�e�X�g��e�ʑ���Ȃǂ��s�������Ǝv���܂��B

�@�܂��܂����n�߂�����Œm�����R�����A���ȓd�r�ɋ�J������X�������Ǝv���܂��B

�@UltraFire�̂Q�@��͂�����Ɖߓd���������Ăł��}���ɏ[�d����p���X�[�d�^�C�v�B

(�ł��[�d�d�������Ȃ菭�Ȃ������̂ŋ}���Ƃ͌Ăѓ�c)

�@TrustFire��TR-001�͍��x�ȏ[�d�����S�������ɓd�r�C���̒����ԏ[�d�^�C�v�B�@Hexinyu��HXY024V�͐�������d����d���[�d�����Ă���}�W���ȏ[�d��B

�@�܂��ɎO�ҎO�l�̐��i�̏[�d��ׂĂ݂邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���i�͂ǂ��$10�O��ł��̂ŋC�y�ɍw���ł��܂����ATR-001��$10����Ă���̂Łu���̒l�i�Ȃ炱�̓��e�Ŏd���Ȃ����A�����������c�v�Ƃ�����߂����܂�(��)

�@������$7.00(��$8.80)��HXY024V���w�����Ă���́A18650/17670���[�d����Ȃ�WF-139��TR-001�͂����g���܂���ˁi�O�O�G

�@����w�������[�d��ɂ͂ǂ���u�������v�͂��Ă��܂���B

�@�r�j�[���܂ɓd���P�[�u���Ɩ{�̂������Ă��邾�����A�u���X�^�[�p�b�N�Œ��̌����ɏ��i���ƑΉ��d�r�̈ꗗ��������Ă�����x�ŁA�[�d�d�l��LED�̐F�̈Ӗ�����ǂ��ɂ��L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł��B(WF-138/139��LED�̓_�ł��̏�\���Ɗ��Ⴂ����l��������c)

�@�ڂ��������������̂ŊO�������Ă���WF-139��TR-001�͓����悤�Ȏd�l�̏[�d�킾�Ǝv�������ԈႢ�I�A�܂��ɓV�ƒn�قǂ̈Ⴂ������̂ɂ͋����ƌ��������ؐ��i�Ȃ�ł̖͂ʔ���(����)�������Ă��܂��܂��B

�@�����ĊO�ς���͈�ԃV���{��HXY042������Li-ion�[�d�r�ɑ��čœK�ȏ[�d���@�ŏ[�d���鍂���\�[�d�킾�����I

�@�{���ɒ����J���Ă݂Ȃ���ΊO�ς���͏[�d��̐��\�͗\�������Ŕ��f�ł��܂���B

�@���`�E���C�I���[�d�r�̓d�r�{�̂ɂ��Ă͂܂��ʂ̋@��ɕ��d�e�X�g��e�ʑ���Ȃǂ��s�������Ǝv���܂��B

�@�܂��܂����n�߂�����Œm�����R�����A���ȓd�r�ɋ�J������X�������Ǝv���܂��B

| |||||||

|

�y���e��t�I���z �@�{�y�[�W(���̋L����p)�́w�������x(���e�R�[�i�[)�̎�t�͏I�����܂����B �@���݂͉ߋ��̓��e�̉{���̂݉\�ł��B |

|

�@����ɂ��� �@UltraFire WF-139�@�͎g�p�o����A��萅���ɗL�鏤�i�Ǝv���Ă���܂��B �@�����ŏo��p�ɂƁA����������yahoo�̃I�[�N�V�����ɂčw�����܂����B �@�����������ė����[�d��̓���m�F���������A���炩�Ɏ莝����WF-139�ƈقȂ鏤�i�����B �@�ȉ��A���M���[�����甲��

�@�ƌ������l�ȓ���ł����B �@���̌�A�u�C�̖����v����́u�C�OLi-ion�[�d����ׂĂ݂��v���|�[�g��m��A���̒���TrustFire TR-001�ƁA�������D���� WF-139 ??�ƑS�̂̓���̐U�镑������������ł��鎖�ɃR�s�[���i�̉\���̋^�������߂�����ł��B �@����WF-139 ??�͕ԕi���Ċ��Ɏ茳�ɗL��܂��A�����̊O���͂Q���ׂČ��Ă��A�v�����g�����������ɈقȂ�����A�o�l�̋�����[�d�[�q�̓ˋN�������Ⴄ�ʂŁA�ꌩ�����ʂł͔���܂���ł����B �@WF-139�̃R�s�[���i�Ȃ̂��B �@�͂��܂�UltraFire���i���𗎂Ƃ��Đ����̔��i�����ă��[�J�[�̐M���x�𗎂Ƃ��l�ȕ���́A�܂������Ɛ��@����j���Ă��镨�Ȃ̂��B �@�ǂ���ɂ��Ă��A�g���������i�ł͗L��܂���ł����B �@�ȏ�A�u�C�OLi-ion�[�d����ׂĂ݂��v���|�[�g�����ɖ��ɗ����̂ł����̂ŁA�ȒP�ɕ����Ē����܂����B �@�F���܂��w���ɍۂ��ẮA�C�����ĉ������B tatsuo �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@WF-139�̒��g���ς�����̂��A����Ƃ��R�s�[���i���o����Ă���̂��A���Ȃ��ł��ˁB �@�����{���ɒ��g���ς���Ă��܂����̂ł���Ύc�O�ł��B �@�ŋ�WF-139���w�����ꂽ���ŁA�u�[�d����LED���_�ł��Ȃ��v�@�����肳�ꂽ���͂��Ѝw�������ȂǂƋ��ɂ��b�������������B(���̃R�[�i�[�̎�t�V�X�e���͏I�����Ă��܂��̂ŁATOP�̖���������uWF-139�̌��v�Ɩ{���̐擪�ɏ����ē������Ă��������B) ���Ԏ� 2008/11/25

|

|||

| ���e |

�@�����Q�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B �@���āA����DealExtreme��肱�̂X���ɍw������WF-139���Atatsuo�l�̂Ɠ��l�ȓ���ł��B�[�d���̓_�łȂ��A������[�d���Ԃ�18650�łS���Ԃǂ���ł͂Ȃ��A�P�ӂ����Ă���������ł����B�b���Ⴄ���ƁA�قƂ�ǎg���Ă��܂���B�����ς�AHXY-042V2000A�Ƃ��₵�����p����[HG-103W9V�H�g���Ă��܂��B �Ђ� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@DX�ōw���������̂܂ł���ȏ�Ԃ��Ƃ���ƁE�E�E�E�{����UltraFire����̏o�וi���̂��}�C�i�[�`�F���W����Ă��܂����悤�ł��ˁB �@�����炷��ƁATR-001�̊�ɓ�́uWF-139�v�Ƃ����v�����g���������̂͂��̑O���������̂ł��傤���B �@���ꂩ��w�����l���Ă�����͂����ӂ��������B ���Ԏ� 2008/12/8

|

|||

|

�@���̋L���ɐG������AWF-139���Ă��܂��܂����i�j �@���R�Ȃ���A�Z���d�r���[�d�o����l�ɉ������܂����B �i���݁A�Z���A�̇VLED���C�g���������Ďg���Ă��܂��j �@�����ŏ����C�ɂȂ��������B �@��́w�y���`�Œׂ���Ă���[�q�x�ł����A�܂�Ԃ��̕��������������N�����A��͍��{����Ȃ��Ă��o�l�̗͂������キ�Ȃ�܂��B �@����œd�r����яo�����͖����Ǝv���܂����B Thief �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@WF-139�������������͎Q�l�ɂ����Ɨǂ��ł��ˁB ���Ԏ� 2008/5/12

|

|||

|

�@������A�����Q�l�ɂ����Ă���܂��B �@����AHXY-042V2000A�̋L�����Q�l�ɁA�����ɏЉ��Ă��܂��ADigital Li-Ion 18650 Battery Charger���w���������܂����̂ŁA�ȒP�ȃ��r���[�������Ă������������Ǝv���܂��B �@���̑O�ɁE�E�E�ł����A������Ǝg���Ă��番�����Ă݂�ƁA�`�b�v��R(1R0)��1���Ă��܂���ł����i���@�����A�n�߂���A���҂����܂�܂��B �@�ꉞ���g�́ADigital Li-Ion 18650 Battery Charger�̉�H��2�����Ă���悤�ł����B�[�d�̕��@������炸�A�d�r�̓d���ɉ����āA�d�����������Ă��܂��̂ŁA��d����d���[�d�̂悤�ł��B(�������u���Ɍv��) �@�ЂƂC�ɂȂ����̂́A1�{���[�d�����Ă���Ƃ�350��A����Ă����d�����A2�{�����ɏ[�d������ƁA�����d�r��200��A���炢�܂ʼn�����@�Ƃ������Ƃł��B �@�����AHXY-042V2000A���������Ă��܂��̂ŁA������Ōv��ƁA380��A�قǗ���܂����̂ŁA2�{�����ɏ[�d����ƁA�d����������^�C�v�Ȃ̂�������܂���B�����A���̌ő̂͏�L�̂Ƃ���A���S�ȏ�Ԃł͂���܂���̂ŁA�Q�l�ɂ����Ȃ�܂��E�E�E (�Ȃ��̂́A�[�d�[�q�̃}�C�i�X����������3�̕����R��1�ł� �@����Ă���g�����X��HXY-042V2000A���A����傫�����̂�����Ă��܂����B �@HXY-042V2000A�̂PA�[�d�ł́A�[�d��A�d�r��������ƔM���Ȃ�̂ŁA���ꂪ�C�ɂȂ�l�͂�����������܂��� �@�����������r���[�ł͂���܂��A�����̎Q�l�ɂȂ�܂�����K���ł��B ���C�g�D�� �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@���i�����Ȃ�āA��͂蒆�؏[�d��ł��ˁA �@���̒�R�������ƁA�����瑤�̃X���b�g�͏[�d�d���̍ő�l��2/3�ɂȂ�̂ōő�ł�650mA�O��ɂȂ��Ă��܂��A�Б��������Ԃ�������[�d��ł��B�K����1��(1R0)�̒�R�������Ă���ꏊ�ɕt���Ă����ƂP�`�[�d�ł���悤�ɏC�������ق����ǂ��ł��ˁB(�d�r�Q�{���Ɠd���\�͕s���ŗ�����݂����ł����E�E�E) �@�g�����X�͂P�ł����B �@���ꂾ�ƁE�E�E�E���[��B �@�g�����X���Q�AVIPer12A���Q����Ă���̂��Ǝv���Ă��܂������E�E�EHXY-042V2000A�ł̓g�����X���̓d�����܂Ŋ܂߂�CC/CV��������Ă���̂ŁA�P�łǂ�����ĂQ�X���b�g�ʁX��CC/CV��������Ă����ł��悤�ˁH �@���́A�c�e�ʂ̈Ⴄ�d�r���Z�b�g����ƕБ����ߏ[�d������A�Б��ɂ͂����Ə[�d�ł��Ȃ��[�d��Ƃ��̉\���͖����̂��ȁH�i�O�O�G ���Ԏ� 2008/3/22

|

|||

| ���e |

�@���A�g�����X�������܂߂Đ��䂵�Ă�̂ł����E�E�E �@�ƂȂ�ƌ���Ȃ��������E�E�ł��� �@�ꉞ1R0�͔������Ă���A�C������\��ł��B �@�C���̍ہA�ʐ^�ł��Ƃ��Č��Ă����������Ǝv���̂ł����A�ʐ^�́A�A�v���_�ɂ����āA����URL�邵���Ȃ��ł����H >650mA���x �@�߂������ł����A�͂�����ƋL�����Ă���܂��A����ۂɂ���18650�d�r���[�d�J�n���ɁA600��A���x�Ȃ���Ă����Ǝv���܂��B�i���i���Ȃ��X���b�g�̕�)�����Е����v��悩����(�L�E�ցE`) �@�������b������܂����A�����炭�A���̐��i�A�蔼�c���A��������Ȕ��c�����ȁ@�Ǝv���܂��B(�M�ڒ��܂������鎄�̌ő̂́A�o�b�N�I�[�_�[��Ԃ���A���ׂ��Ă����̌ő̂ł����̂ŁA�}���ō����������E�E�E ���C�g�D�� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�g�����X��VIPer12A���P�ŁA�d�r����CC/CV����p�̉�H���t���Ă���̂��Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȋ����ɂȂ�̂�������ƍl���Ă݂܂����B �@�d�����͉������䂵�Ȃ���4.2V�ȏ�̓d���������܂����d����1A�ȏ�(��{�̏ꍇ)�̋����\�͂�����܂��B �� �Q�{�ɓ�����1A�ō��v2A������̂��͓�ł��B���|�[�g����͔\�͕s���̉\�����c �@�d�r���ǂ��炩�Б��Ɉ�{�������ꂽ�ꍇ��HXY-042V2000A�Ɠ�����������܂��̂ōő�1A�ŏ[�d���͂��߂�CC/CV����ɂ����͂���܂���B �� �Б��̒�R�������̂͂��̌̂̕s�ǂƂ������ł����ł͗�����������i�Ƃ��� �@���Ė��͓d�r���Q�{���ꂽ�ꍇ�B �@�e�d�r�̓d�������E�d�������̏o�͂��t�H�g�J�v����ʂ��Ĉ��VIPer12A�ƃg�����X�̓���𐧌����Ă���Ƃ���ƁE�E�E�d���E�d���̐����́u�ǂ��炩�Е��́A�܂��[�d�e�ʂ̏��Ȃ��ق��̓d�r�ɓK�����l�Ő�������Ă��܂��v�Ƃ������ɂȂ�܂��ˁB �@�܂�A���������œ����c�e�ʂŗx��R���f�B�V�����������d�r���Q�{���ꂽ�ꍇ�͏[�d�ɕK�v�ȓd�����͂قړ����ł�������ɖ�薳���[�d�͐i�݂܂����A�����c�e�ʂ��Ⴄ�d�r(�Q�{�����Ɏg�p���Ă��Ă��Ќ��肵�Ă���Ȃǂ��܂�)���Q�{�Z�b�g����ƁA�ア�d�r�̂ق��̐�����H�������Ă�����肻�̒l�œd���d���͐�������Ă��܂��A�����Е��́u���������d�����グ�Ă�肽���d�r�v�̂ق��ɂ͖{�����Ⴂ�d�����������܂[�d(�d���͗\���菭�Ȃ��Ȃ�)���ď[�d���Ԃ��x���Ȃ�܂��B �@����͒�d����������Ă���Ԃ̎��ԑ����A�����̓d�r�̓d��������H�̂ق��������Ȃ��Ȃ鎞�_������4.2V������H�̂ݓ����̂łǂ���̓d�r�ɂ���͓d�r���g���K�v�Ƃ���d������������鎖�ɂȂ�A�ŏI�I��LED�̕\���������鎞�ɂ͐��������[�d�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��B �@�ߏ[�d�����菭�Ȃ��[�d�ŏI���Ƃ������͂���܂��A�u�Q�{�̏ꍇ�͎ア�ق��̓d�r�ɑ�������������[�d���v�Ȃ̂�������܂���B �@�u����܂���v�Ƃ��������Ȃ��͎̂����Ŋm�F�����A�������b�ł̗\�z�ł�������܂���̂ŁA�Ԉ���Ă���\��������܂��B �@�����X�C�b�`���O�d����������ȍ\���ɂȂ��Ă��āAHXY-042V2000A�Ƃ͈Ⴄ�f���炵����H�������Ă���̂�������܂���ˁB �@�������Ă��Ȃ������ŁA�g�����X�̏o�͂����ɉ����e�X���b�g���ɓd���E�d������������ׂ̉�H(�g�����W�X�^��)�������āA�������e�X���b�g���ɐ��䂵�Ă���̂ł���Όʂ�CC/CV����ł��܂�����A�����������i�͑����Ă��܂���ł��傤���B(HXY-042V2000A�ł͕ی��H�ɂȂ��Ă���g�����W�X�^�ɉ�H���q�����Ă��Ă����ƌʐ���ɂȂ��Ă���Ƃ�) �@���A����1����R����{������Ԃőz���ʂ�̉�H�\���ɂȂ��Ă���̂ł���A�Q�{�����[�d�̏ꍇ��1����R���������̃X���b�g�ɑ������������ė����̃X���b�g�̓d����600mA���x�ɐ�������Ă��܂�������ƒx���[�d��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2008/3/23

|

|||

| ���e |

�@������B �@��R��1�Ȃ�����HXY-042V2000A(2�{�p)�̌��ł����A���肠�킹�̕��i�ŏC�����܂����B �@�d���𑪒肵�悤�Ƃ����̂ł����A�e�X�^�[�������H�ʼn��Ă��܂��A�܂��d������͂ł��Ă���܂���B�V�����e�X�^�[���͂�����v�����Ă݂܂��B �@�����̎ʐ^���B��܂����̂ŁA������ɂ����Ǝv���܂����A�����̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B �@VIPer12A��VIPer22A�ɂȂ��Ă�̂��m�F���܂����B(���ő� �n���_�� http://www.youlost.mine.nu/upload/data/up001416.jpg ���Α� http://www.youlost.mine.nu/upload/data/up001417.jpg IC���� http://www.youlost.mine.nu/upload/data/up001418.jpg �@���X�ł����ǁA���̏[�d��A1�{�p���A2�{�p���^�ԓ����ł��ˁB ���C�g�D�� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@VIPer22A��VIPer12A�̍��o�͔�(W��������)�ł�����A��łQ��H�Ԃ�̓d�͂���������̂ɂ͂���ŊԈႢ�����ł��ˁB �@�ŁA���NJ����������ł͂�͂�u�d�����H�łQ�̃X���b�g���[�d�v�̂悤�ŁA�d�����ł͕ʁX�ɓd������͂���Ă��܂���ˁB �@�Q�̓d�����m��H�A�Q�̓d�����m��H�A�̍��v�S�̉�H�����ǂꂩ�P�ł��K��l���Đ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ԃ����m������d�����𐧌����ďo�͂𗎂Ƃ��ĕK�v�ȏo�͓d���E�d���ɂ��Ă��܂��B �@�u�ǂ��炩�K�v�d�����Ⴂ�ق��̓d�r�ɑ�������������[�d���v�̂悤�ł��B �@�Ƃ���ŁA�d�����m�p�́u��R���R�{����v�̂Ƃ���ł����A�ʐ^��������莄�ɂ́u��R�Q�{�ƃR���f���T��v�Ɍ�����̂ł����H �@��������R���Q�t���Ă���ق��ł́uR100�v�Ɓu1R0�v�̕����0.09���A�t���Ă��Ȃ��ق��́u1R0�v�������̂�0.1���B0.1����R���t���Ă��Ă��t���Ă��Ȃ��Ă�����10%�ł�����[�d�d���ɍ��E�̍��͂킸���ł��ˁB �@1����R�͉����ʂ̈Ӗ��ł̍��E�̍�������ׂɕt������t���Ȃ������肵�Ă���̂ł͂Ȃ��ł����B �@�������u�t���Y��v�Ƃ����\�����̂Ă���܂��B �@�ł��̂Ŗ���������1���̃`�b�v��R����肵�ĕt����K�v�́u��ɕK�v�v�Ƃ܂ł͂䂩�Ȃ��Ǝv���܂��B �@�u��R�R�{�̂�����{������Ȃ��v�Ƃ������ł����̂ŁA��{�p�̉�H�Ɠ��l�ɓ�����R�l�̒�R���R�{����ŁA���̂����̈�{������Ȃ����̂Ƃ��āu�d���l��2/3��600mA���x�ɂȂ�v�Ə����܂������A�S���Ⴄ����Ȃ��ł����I �@��{�̓R���f���T�ɕς���Ă��܂����A�c���{�������l���Q�{����œd���U�����Ă���킯�ł��Ȃ��E�E�E �@�[�d�d���l�̍ő�́E�E�E�ʐ^�ł̓`�b�v���i�̕\�ʐ������ǂ߂܂���̂ł�����ł͌v�Z�ł��܂���B���̊�̉�H�ł� �@�@�@�@�h �� 2.5 �~ ( R9 �� (R9 �{ R10) ) �� 0.09 �̎��Ōv�Z���Ă݂Ă��������B �@���́u����ۂɂ���18650�d�r���[�d�J�n���ɁA600��A���x�Ȃ���Ă����Ǝv���܂��v(����͒�R�������ƕt���Ă����ق��ł̑��茋��)�Ƃ������e���e�ƁA���Ɏd���ꂽ���ɂ��Ƃ���Digital Li-Ion 18650 Battery Charger�́u���͐�`�Ƃ�����P�`�[�d���ł͂Ȃ��A�ő�600�`700mA�[�d��ł͂Ȃ��̂��H�v�Ƃ����^�f������̂ł��B �@�d��������{�����Ă���������āA�X�C�b�`���O�d�����͎��ۂ͂Q�`�̗e�ʂ͖����̂ŏ[�d�d���̂ق��������Ă��܂��Ă����̂ł͂Ȃ��̂��H�Ƃ����^�O�����̂Ȃ��ŕ����Ă��܂��B �@�ʂ����Ăǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH �@�S�̂̍\���ɘb��߂��āA��{�p�[�d��ł́uCC/CV����𐳂������Ă��Ă��炵���I�v�Ǝv���܂������A��{�p�[�d��ł́u���ؐ��i�炵���蔲����H�v�Łu�@�\�͗�邯�Ǐ[�d�ł��邩�炢�������I�v�Ƃ������ōς܂��Ă��鎖���悭�킩��܂����B �@�m���ɉߏ[�d�Ȃǂ̐S�z�͂���܂��A��{�����[�d�ł͊��ɏ������悤�Ɂu�ǂ��炩�K�v�d�����Ⴂ�ق��̓d�r�ɑ�������������[�d���v�Ȃ̂ŋC���I�ɂ͂�����Ɠ����܂��ˁB �@���������d������̃R���f�B�V�������������d�r���Q�{�[�d����̂Ȃ炽�����č��͖����̂Łu�[�d���Ă���l�͋C�Â��Ȃ��v�Ƃ������ł��������蔲�������Ă���̂ł��傤���E�E�E �@�P���̓��e�ւ̂��Ԏ��ł������Ă��܂����A�u��{�p�Ɠ�{�p�ł͑����͏[�d�d���ɈႢ�͂����Ă��v���x�̍����Ǝv���A�ߓd����ߓd���͂������ɏ[�d���Ė��[�d�ɂȂ�����LED��������Ƃ�����{�@�\�͂܂������[�d��E�E�E�Ɣ[���͂ł��܂���ˁB(�l���͂���܂���) ���Ԏ� 2008/3/28

|

|||

| ���e |

�@HXY-042V2000A(�Q�{�p�j�̌��ł����A�[�d�d�����v���ł��܂����̂ŕ������܂��B���͑O�̏������݂̂��ƁA��r�p�ɂ������A�������̂��w���������܂����B �@1R0�����t�����ق����̂P�@���Ƃ���w�������ق�����2�Ƃ��ď������Ă��������܂��B

�@���[�E�E�E���������i�� �@���߂āA2�{�����ŕЕ�0.6A���炢�͂����Ăق������������G �@���ƁA�̂Q���J���Ă݂܂������A��͂������Ƃ���̒�R������܂���ł����B�ǂ����d�l�̂悤�ł��E�E�E �@�O�Ԏ�����������R9��R10�ł����AR9=10���@R10=390�ł��� �@�Q�l�܂łɂǂ��� ���C�g�D�� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�Q�{�[�d���ɂ͑f���炵����d���[�d�ɂȂ�܂��ˁB �@�\�z�ȏ�ɁA���ׂ�������Ƌɒ[�ɔ\�͂�������d�����Ȃ̂ł��悤���B �@�ő�d���̐ݒ�͖�1A�ł��ˁB(R9��R10���t�H) �@�d�r��{�̎��ɂ͂قڐݒ�l�E��`�l�ʂ��1A�[�d�̂悤�ł����A�Q�{���ɂ���ł́E�E�E �@���ׂĒ����Ă��肪�Ƃ��������܂����B�E�E�E�E�������Q����I�i�O�O�G �@18650�d�r�Q�{���[�d����ꍇ�́A�e��{�������}���Ȃ��ŏ[�d����Q����ׂď[�d���āu�����ȏ[�d���v�����y���݂��������܂��B ���Ԏ� 2008/4/3

|

|||

| ���e |

�C�̖����l ���C�g�D���l �@Digital Li-Ion 18650 Battery Charger�̏ڍׂȃ��|�[�g���肪�Ƃ��������܂��B �@��̏������݂̂悤�Ɏ������@�������Ă��܂����A�������ȏ��i�ł��鎖���킩��A���ꂵ������i�j�B �@�}������Ȃ�����A�[�d�I���̃v���Z�X���������Ƃ���Ă��Ă����Ȃ�A����͌���Ȃ����Ƃɂ��܂��i��j�B �@18165��2�{�����ɏ[�d�Ƃ������Ƃ͗]�肠��܂��A�����[�d�̎��͂̂�т�ƒ����I�v�̗��j�Ɏv����y���Ȃ���̂�т�Ə[�d������҂��Ƃɂ��܂��B �݂��� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�݂����l���w������Ă��݂�������Ƃ������e�������ɂ��肵�ăe�X�g���Ă݂�����Ƒ����킩��܂����ˁB �@���x�Z���������������̂ł��肵�Ă������Ƀe�X�g�ł����Ԃł͖��������̂ŕ]���ł��܂���ł����������l�ђv���܂��B ���Ԏ� 2008/4/4

|

|||

|

�@����ɂ��́A�u�d�r�E�o�b�e���[�E�[�d���v�̓������ł͂����J�Ȃ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�悤�₭DX����18650�~2�{�^�C�v�̏[�d��uDigital Li-Ion 18650 Battery Charger�v���͂��܂����B �@�Ƃ肠�����A1�{�������[�d���ł��B�v���e�N�g�Ȃ��̐��Z���Ȃ̂ŁA�d���������e�X�^�[�Ń��j�^�[���Ȃ��猩����Ă��܂��B �@���̃y�[�W�ŏЉ��Ă���HXY-042V2000A�̂悤�ɂ�����Ə[�d���䂳��Ă���Ƃ��ꂵ���ł����A�����͂���u���؎v�z���ځv�̐��i�ł�����A�������[�J�[�̎����悤�Ȑ��i�ł��S�R���g���Ⴄ�����m��܂���ˁi�j�B �@�C�̖����l�̂悤�Ƀf�[�^���K�[�͎����Ă��܂���̂łƂ肠�����́A�d���̃��j�^�[�����B�C���������番���ł����Ċ�Ղ��̂����Ă݂悤���Ȃ��Ƃ͎v���Ă��܂��B �������p�ɂɎg�����̂ł͂���܂���̂ŁA�C�̖����l���܂�����������Ȃ���A�����E��͗p�ɂ��݂��ł��܂���B �݂��� �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@�J���Ă݂Ȃ��ƁE�E�E�Ƃ����͖̂{���ɒ��ؐ��i�̏ꍇ�͕|���ł��ˁi�O�O�G �@�ł��������v���Ǝv���܂���A���̓��͓������[�J�[���œ��ꃉ�C���i�b�v�̐��i�ł�����A��{�p�Ɠ�{�p�ł͑����͏[�d�d���ɈႢ�͂����Ă��[�d��H���̂͂���قLjႤ���������Ă���\���͒Ⴂ�ł��B �@�����Ԃŏ[�d��������ł��傤����A�[�d�킩��O�����ɂ��̂܂܂̓d����4.2V������Əキ�炢�Ȃ���v�ł��B �@LED�\����H�͓d���l�Ŕ��肵�Ă�����̂ł��̂ő����͍��E�̃X���b�g�ŏ�����^�C�~���O���Ⴄ��������܂��A�܂������݂������������̂Ȃ̂ł������蓯��Ƃ͂䂩�Ȃ��ʂ́u�d�l�ł��v�Ƃ��������ŁB ���Ԏ� 2008/3/11

|

|||

|

�@����ɂ��́A�͂��߂܂��āB�B�B �@���̋L���Ƃ��Ă��Q�l�ɂȂ�܂��� �@����Ŏ������ł͂Ȃ����x�͂܂Ƃ܂��ȏ[�d����w�����錈�S�����܂����B �@���ŁA�Q�C�R���肢�ƌ��������ⓙ�X�ł��� �P�D�����݁A�Ǘ��l����̒��ł����߂̃o�b�e���[���[�d��� �@�@�ǂ�ł��傤���H �Q�D���������āi�C����������j���炢���� �@�@�o�b�e���[���[�d�킪����̂ł��� �@�������p���Ă���o�b�e���[�ł� http://www.pro-light.jp/battery/battery_1.html �@�Ԃ����x���̃p�b�P�[�W�̕��ł���UltraFire���ȑO����̔����Ă��܂��ĊC�O�ł����x�ƐM�����������ƕ]������Ă��镨�ł��B �@�����ЂƂ� http://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=1374 �Ȃ̂ł����A���������͌X�ŊĎ����Ă���悤�ł� �@�����A���N�I���e�B�[�Ȃ̂ł��܂�肩�Ƃ͌����܂���ˁB�B�B �@���݂܂��{���ɂ��肷���̎��ɂł��X�������肢���܂�m(_ _)m unknown �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@�܂�����قǑ����̃��`�E���C�I���[�d�r�E�[�d����g�p�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���܂̂Ƃ���͓��ɂ��ꂪ�����߂Ƃ���������̂͂���܂���B �@�[�d���܂�50����z���Ă��܂���̂ŁA�d�r���̂̑ϋv���Ȃǂ����̉ł͓��Ɉ������������܂���̂ŁA�����Ǝg������ł݂Ȃ��Ɓu���p�I�v���ǂ����̔��f������Ƃ���ł��B �@���ꂩ��̃e�X�g�ł���ɒ��ؐ��̈����ȏ[�d��Ȃǂ��w�����Ă݂�\��ł��̂ŁA�����ǂ����炨���߁I�Ƃ����@��͏o�Ă��Ȃ���������܂���B�Ȃɂ��뒆�ؐ��ł�����E�E�E ���Ԏ� 2007/12/15

|

|||

|

�@������ �@�a�p�|�R�X�O�����Ŋ�̐^���Ɍ��𖾂����}�c���g�ł��B �@�����������Q�l�i�^�����ājLi-Ion�[�d������Q�`�R�N�o���܂��������ɓ����Ă��܂��B�@�i�[�d�d��500���`�j http://www.cac-japan.com/electronics/libt_chg/index.htm �@LTC4054-4.2�́A�����̒ʔ̂œ��肵�܂����B �@������ʂ��o�J�b�^�[�Ńp�^�[���̍a�������@�́A�h�b�̕��M�Ɍ��ʂ�����T�O�Om�`�ł��M���Ȃ�܂���ł����B �@����܂ł́A�}�C�R������i�o�v�l�œd������j�̎���[�d����g�p���Ă��܂������[�d���Ɏ��X�S�D�R�u���I�[�o�[���邱�Ƃ�����X�������_�ł����B �@���d���́A����Ȃ̂��g�p���ĉߕ��d���Ȃ��悤�ɂ��Ă܂��B http://yokohama.cool.ne.jp/s8426cl/bchk21.gif �@����́A�C���h�A��s�@�̃T�C�g���Q�l�ɂ��܂����B �}�c���g �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@�}�c���g�l������B �@�����ŏ���LTC4054�̂悤�Ȑ�pIC���[�d��̒��ɓ����Ă�����̂Ƒz�����Ă��܂����B �@�����āA�O�t�����i���قƂ�ǖ����[�d��̒��S�������Ă��܂��̂ł�����A����ȂɊȒP�Ȏ��͖�����ł���ˁB �@�ߓd����ߓd���ɂȂ鎖���������A�����Ə[�d�����ŃJ�b�g�A������LED�܂ŃJ�b�`���\�����Ă����̂�IC��Ő\�����̖����[�d�킪���Ă��܂��܂��B �@LTC4054�Ȃ�O�t����R�ŏ[�d�d�����v���̂܂܂ɐݒ�ł��܂�����AUltraFire�̂悤�ɖړI�̓d�r�e�ʂɂ��킹�ĊO�ρE�P�[�X�̑傫�����Ⴄ���i�����ۂɂ������`�b�v�Œ�R�����ς���Ηǂ��̂ő�ʐ��Y���郁�[�J�[�ɂƂ��Ă͎d����l��������Ǝv���̂ł����E�E�E �@(����ł�IC�P��$1�`$2���x�ɂȂ��$10���x�̏[�d��ł͌����I�Ƀ_���ł����A�������Ȃ�����ƈ���IC�����肻���ł�����) �@�ʔ̂ł͂Ȃ����{���ɔ����Ă���ΊԈႢ�Ȃ�TR-001��LTC4054-4.2��g�ݍ��މ��������Ă���Ƃ���ł��B �@�K���A�J�b�^�[�Ńp�^�[���J�b�g������TR-001���ڂ���ꂻ���ȍL���p�^�[�����Q�ӏ�������܂����i�O�O�G ���Ԏ� 2007/12/4

|

|||

| ���e |

>�ʔ̂ł͂Ȃ����{���ɔ����Ă���ΊԈႢ�Ȃ�TR-001��LTC4054->4.2��g�ݍ��މ��������Ă���Ƃ���ł��B �@���{���œ���o����悤�ɂȂ�����ł��ˁB �@���̃O���t�́A�}�C�R������łQ�Z������ŏ[�d���Ă�������̏[�d�d���̃O���t�ł��B http://yokohama.cool.ne.jp/s8426cl/ifig01.jpg �c���͓d���i���`�j�A�����͎��ԁi���j�ł��B���̏[�d��͉�̂��Ă��܂��܂������D�D�D�D�B �@���̃O���t���o�������͊����������ł��ˁB �@�O���t�����Ďv���o���܂����B �@�ŏ��d�������������A�l�q�����Ė��Ȃ���Έ�C�ɂP�`�܂ŗ����܂����B�d�����S�D�Q�u�ɂȂ������́A�S�D�Q�u���Ȃ��l�ɓd����.....�B�@�ł���������肭�s���Ȃ��Ƃ�������A�X�������_�ł����B�[�d��̂��𗣂���Ȃ��I �}�c���g �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@���W�R���p�[�d��ł��ŏ��͏��X�ɓd�����グ�Ă䂭�悤�Ƀv���O��������Ă��܂��ˁB �@��ꂽ���`�E���C�I���[�d�r�ɂ����Ȃ�傫�ȓd���𗬂��ăh�J�[���I�Ƃ͂������ɕ|���ł��B �@�����f�B�X�N���[�g���i�Œ�d���E��d���[�d�������Ă��A�}�C�R������ɂ��Ă��ŏ��̂����͂�������ŊĎ����Ă��Ȃ��ƈ��S�ł��܂���ˁB ���Ԏ� 2007/12/7

|

|||

|

�@UltraFire�̏[�d������Ǝv���Ă����̂Ō��\�����܂����B �@�����ŏ[�d������w�͂����悤���Ȃ��B �@�d�r�P�[�X��TR-001���Ă� �͂����� �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@UltraFire�̏[�d���@��(����)�����擾�ς݂́u�p���X�[�d�v�Ń��`�E���C�I���[�d�@�̂P�Ȃ̂ł���قǖь������Ă��Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂����B �@UltraFire�̏[�d���@�������ŏ[�d���ɔ������Ƃ����������Ƃ͕��������Ƃ�����܂��B �@�����ł�WF-138��139�͂��̂܂g���܂���B �@TR-001(��)�͂�����ƃo�l���ア�̂���_��������܂���B50mm�ȏ�̓d�r���Ƃ�������z�[���h���܂����A34mm�Ȃ��Ƃ��Ȃ�ア�̂ł�����ƕs�����c��܂��ˁB�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă��ăo�l�������H ���Ԏ� 2007/12/2

|

|||

|

�@������̎��]�Ԃ̃_�C�i����LED���g���L���Ȃǂ͑�ϕ������Ă��������܂����B�Ƃ����Ă��A���̏ꍇ�͂��̋L�������܂���ɗ����Ă���Ƃ͌������A�P�Ȃ�u���b�W�_�C�I�[�h�ɂ�鐮���݂̂ŁA�����d���p��DC�R���o�[�^�[����āA�܂���LED���_�C���N�g�h���C�u���Ă��܂��B �@�������A�ŋ߂͎��]�Ԃ��������d�����̂��̂Ƀn�}���Ă��܂��A�������d�r�ɂ��ẮACR123A��[�d����RCR123A����18650�A17670�A17500�܂Ŏ���o���Ă��܂��Ă���̂ŁA�[�d�ɂ͂��낢��Y��ł����Ƃ���ł��B �@���`�E���C�I���d�r�͊댯�Ƃ������ƂŁA�����Ŏ��グ���Ă��钆�؏[�d��͈ꉞ�����Ă��Ă��قƂ�ǎg�������Ƃ͂Ȃ��A���W�R���p�̏[�d��i��d���{��d���j�A3.6V�p�ɃX�����[�A�h�o���X��3V�p�Ƀn�C�y���I���Ȃǂ��g���Ă��܂����A������ǂ�ŁA���؏[�d��͒P�Ȃ�d�r�z���_�[�Ƃ��Ďg�����������Ȃ����Ƃ����m�M���[�܂�܂����B �@���ۂɁARCR123A�p�̓d�r�z���_�[�͎����Ă��āA���W�R���p�̏[�d��Ŏg���Ă��܂����A����ȊO�̑傫�ȃT�C�Y�̏[�d�r�i18650/17670/17500�j�ɍ����z���_�[�͂ǂ����悤���ƔY��ł����Ƃ���ł����B rinamo �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@�ǂ��[�d����������ł��ˁB �@���W�R���p�[�d��œ��^���`�E���C�I���[�d�r���[�d���鎞�ɂ͖{���ɓd�r�z���_�[���ǂ����邩�Y�݂܂��B �@���͈ꉞ����̒[�q�A�_�v�^�[������đΏ����Ă��܂����A�s�̂�CR123A�z���_�[�̂悤�ȗǂ����i�������̂��h���ł��ˁB �@����~���郉�W�R���p�̃o���Z���[�d�p�z���_�[�E�[�d�䓙�̉��i�Ɣ�ׂ���A�����̊C�O���[�d����o�����ē��^���`�E���d�r�[�d�z���_�[�ɂ������Ă��܂��Ă�������������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��ˁB �@����TR-001�͑Ή��d�r�̎�ނ��L�x�ł����i�O�O�G �@����̊C�O�[�d��R��Ɣ�ׂ�A��d���E��d���Ǘ��������Ƃ��Ă���郉�W�R���p�̏[�d�킪����̂Ȃ炻������g��Ȃ���͖����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2007/11/28

|

|||

|

>�u���̒l�i�Ȃ炱�̓��e�Ŏd���Ȃ����A�����������c�v�Ƃ�����߂����܂�(��) �@���́I�H (������]) �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@���Ԃ͂�����܂����[�d�͂ł��܂����A�j�b�P�����f�[�d�r�p�̃Z���A��105�~�[�d��Ɣ�ׂ�Ə\�{���炢�̒l�i�ł����A���p���@���l������������𗧂u���߂Ȃ��z�v�ł���B �@�w�}���[�d���Ɠr���܂łŏ[�d���~�߂Ă��ď��Ȃ��e�ʂł͂Ȃ��H�A�K��ʂ�4.2V�̒�d���ő���ł��Ȃ����炢�̔���d���ł��Q�S���Ԃ��炢�[�d�𑱂����ق�����R�̗e�ʂ�����Ȃ��H�x�Ƃ�������������̂ɁA�킴�킴4.2V�̓d�����������A�s�̂���Ă��Ȃ�18650�`14500�ʂ̂ǂ�ł��������d�r�z���_�[�܂ŕt����������$9.17���Ĉ����Ƃ͎v���܂���H �@CR123A/CR2�p�̓d�r�z���_�[�͓d�q���i�X�Ŕ����Ă��܂������230�~�͂��܂��B�Q�ł���TR-001�̔����ʂ��c �@18650�p�z���_�[���͔����Ă��܂�����肷�鎖�ɂȂ�܂�����A�ޗ�����Ԃ��l������u�d���E�[�d��H���I�}�P�ŕt���Ă��āv$9.17�Ŏ�ɓ���̂ł���I ���Ԏ� 2007/11/26

|

|||

|

�@���̋L���̊y���݂ɂ��Ă��܂���(�� �@�[�d�����e�ʂ����Ȃ��̂́A���Z���ƈ���ăv���e�N�g�t���d�r���ƁA�v���e�N�g�������Ƃ���܂ł����g���Ȃ������@�ł����ˁB �i���`�E�������烁�������ʂ͖��Ȃ������ł��� �@������Tenergy�А���RCR-123A(900mAh)���g���Ă���܂����A�g�����l�̃��r���[�ɂ��A�����^�C���͏����Ă���e�ʂ��͏��Ȃ��Ȃ�݂����ł��ˁB���ɂ���A�g���̂Ăł͍����ȓd�r���C�y�Ɏg����̂͂������Ƃł�(�� (������]) �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@�����ł��ˁA�s�̂�CR123A���`�E���ꎟ�d�r�͍������܂��B �@�����̋ߏ��ł̓z�[���Z���^�[�R�[�i���ŃR�[�i���u�����h(���g��FUJIFILM)��CR123A����{398�~���ň��l�ł��B(389�~�����������c) �@�C�O�ʔ̂𗘗p����A�C�O��CR123A����{150�~���x�ōw���ł��܂����A����ł����Ȃ��e�ʂ�CR123A�d�r���R�g���̂Ă�̂͌o�ϓI�ɂ��܂�Ȃ����̂�����܂��B �@Tenergy��RCR123A�̓v���e�N�g��H�������Ă��ēd����3V�ƁA���ʂ�CR123A�d�r�̑���ɕ֗��Ɏg���ėǂ��ł��ˁB�����w�����ăe�X�g���Ă݂����d�r�̂P�ł��B(�������d�r�P�̂ň����C�O�ʔ̂��Ă��Ȃ��c) �@�u���g�p�ŗe�ʂ����Ȃ��Ȃ�̂́A�v���e�N�g��H�������Ƃ���܂ł����g���Ȃ�����v�Ƃ����̂��܂������̓s�s�`���ł��I �@�ʏ�v���e�N�g��H�ɂ͂Q�̓���������A�P�́u�ߏ[�d�h�~�v�A�����P�́u�ߕ��d�h�~�v�ł��B(���d���u�ߓd���h�~�v��H������ꍇ������܂�) �@�[�d����ꍇ�ƕ��d(�g�p)����ꍇ�̂��ꂼ��ő@�ׂȃ��`�E���C�I���[�d�r���Ȃ��悤�ɕی삵�Ă��܂��B �@�u�ߏ[�d�h�~��H�v�ł́A�����WF-138�̏[�d�O���t������킩��܂����{���ɉߓd���ɂȂ��Ċ댯�ɂȂ�O�ɕی삪�����ď[�d�����̐ڑ����J�b�g���܂����A���ʂ̏[�d����g�p���Ă������̓v���e�N�g�͂قږ��[�d�̂Ƃ���ȏ�œ����܂��̂Łu�v���e�N�g��H���[�d��r���ŃJ�b�g���Ė��e�ʂ܂œ���Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͖��������ł��B �@�[�d��ł͂Ȃ���d���d���Ȃǂڌq���ł��낢��������Ă��܂����A�d�r��j��悤�Ȃ��Ƃ����悤�Ƃ��Ȃ�����v���e�N�g��H�̂����Ŗ��[�d���͂邩�ɏ��Ȃ����Ŏ~�߂Ă��܂��Ƃ������͂���܂���ł����B �@�ł��̂ŁA�v���e�N�g��H�����������Ė��e�ʖ��������g���Ȃ��Ƃ������͂���܂���B �@�u�ߕ��d�h�~��H�v�ł́A���ׂ��q���œd�r����d���𗬂��Ă��鎞�ɕ��d�����Ƀ��`�E���C�I���[�d�r�̍Œ�ی�d���ȉ��܂œd�����������Ă��܂�Ȃ��悤�ɊĎ����āA�����K��̓d����艺��������o�͂��J�b�g���Ă��܂���H�ł��B �@�u�v���e�N�g��H�������Ƃ���܂ł����g���Ȃ�����v�Ƃ����̂͂��̃J�b�g��H���u�܂��d�r�ɓd�C���c���Ă���̂ɃJ�b�g���Ďc����g�p���Ă��Ȃ��v�ƐM�����Ă��邩��ł��傤�B �@����������͑�ԈႢ�B  �@�uTenergy��RCR123A�v�����������Ƃ����������肦�܂��̂őS�Ă̓d�r�œ����Ƃ͌�����܂��A��ʓI�ȃv���e�N�g��H�t�����`�E���C�I���[�d�r�̕��d���̃O���t�͉E�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�uTenergy��RCR123A�v�����������Ƃ����������肦�܂��̂őS�Ă̓d�r�œ����Ƃ͌�����܂��A��ʓI�ȃv���e�N�g��H�t�����`�E���C�I���[�d�r�̕��d���̃O���t�͉E�̂悤�ɂȂ�܂��B�@���`�E���C�I���[�d�r�͓d����0.6V�������Ɠ����ʼns�\�ȉ��w�������N����܂��B����͓d�r�e�ʂ̒ቺ�E�d���Ȃǂ̒ቺ�A�ق������I�ɓd�r�ʂH�����ĕۑ����܂��͎���̏[�d�����t�R��E�V���[�g�E���M�E�����Ȃǐ[���Ȏ��̂����������ɂȂ�Ƃ���Ă��܂��B �@�ł��̂Ńv���e�N�g��H�͂��̂悤���ߕ��d�ɂȂ�O�ɓd�r�̏o�͂��J�b�g���āA2.��V�ȏ�̓d����ۂ��܂��B �@���`�E���C�I���[�d�r(3.7V/3.6V)�̗e�ʂ𑪒�E�\�L����ꍇ�͖�3.0V�܂ŕ��d�ł��鎞�Ԃ���v�Z���܂��̂ŁA�����v���e�N�g��H��2.7V�œ����悤�ɐݒ肳��Ă���ƁA����́u�܂��e�ʂ��c���Ă���̂ɃJ�b�g�����v�̂ł͂Ȃ��u���e�ʂ��g�����āA�}���ɓd�����������ߕ��d���܂Ői�������m���ăJ�b�g�����v�����ł��鎖�ɂȂ�܂��B �@�O���t�Ō��Ă��A3.0V�܂Ŏg�p����Ă���܂���̎��ԂŃv���e�N�g�������d��(2.7V>�ɂȂ�܂���ˁB �@�����v���e�N�g��H���J�b�g���Ȃ��Ă��A�����d�r�̗e�ʂ͎c���Ă��܂���̂ŃA�b�Ƃ����܂ɓd�r�d����0.��V�܂ʼn������Ă��܂��܂��B�g�p�ł��鎞�Ԃ͕��d�v���e�N�g��H�̗L���ɂ͂܂��W����܂���B �@��ʓI�ȃv���e�N�g��H�t�����`�E���C�I���[�d�r�ł́u�v���e�N�g��H�̂����Ŏg����e�ʂ����Ȃ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�����܂����B �@�����Ƃ���ɂ��ƁA�͂��߂ăv���e�N�g��H�t����RCR123A�^�C�v�[�d�r���o�����Ƃ��A�܂���H�̋ɏ����Z�p���K�p����Ȃ������ׂɃZ�������������āu���ԁv�����A���̒��Ƀv���e�N�g��H����ꂽ�Ƃ������j������܂��B �@�����͂Ȃ�Ɠd�r�̑̐ς�1/3���x���̑傫���̉�H�𓋍ڂ��Ă��āA�d�r�e�ʂ́u���Z���v�Ɣ�ׂ�2/3���x�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����̂Łu�v���e�N�g��H�̂����Ŏg����e�ʂ����Ȃ��Ȃ��v�Ƃ������]�������܂����B �@�����ł����u�c�̂����Łv�͓d�C�I�ȈӖ��ł͖����A�����I�Ƀv���e�N�g��H���ꏊ������Ė{���Ɂu�d�r�v�Ƃ��Ă̗e�ʂ����炵�Ă��܂������ł��B �@���ꂪ�s�s�`���̂͂��܂��ł��B �@���ł͒��a1cm�A������1mm���x�̋ɏ���Ƀv���e�N�g��H���ڂ��鎖�ɐ������Ă��܂��̂ŁA�قƂ�ǂ̃v���e�N�g��H�t���[�d�r�́u���Z���v�ƕς��Ȃ��e�ʂ��������Ă��܂��B �@���̂��ߐ��Z�����1�`2�~������������0.���~�������d�r�ɂȂ��Ă��āA�ꕔ�̋@��ł́u�d�r������Ȃ��v�u�W���܂�Ȃ��v�Ƃ����s����o�Ă��܂����A�v���e�N�g�d�r��p�Ɂu�������Z���Z�����킴�킴�v�E���Y����v���͐��Z�������p���Č�����������̂ł������Ă���̂ł��悤�B �@�܂��v���e�N�g��H�̒���FET���ق�̂킸���̒�R�ɂȂ�܂��̂ŁA���d�����͌����ɂ͖��ʂɃG�l���M�[�����X����킯�ł����A���ꂪ�u880mAh�Ə����ꂽ�d�r��500mAh�����g���Ȃ����R�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B��R�l�͂킸�����\m���Ȃ̂ł�����B �@���܂��Ɍ���1mm�̃v���e�N�g��H�Z�p���g�킸�ɁA�d�r�����ɑ傫�ȃv���e�N�g��H�����Ă���d�r����������Ă��邻���ł���(Tenergy�����̈�炵���c)�A���̂悤�ȏꍇ�͒��̃Z���e�ʂ�\�L���Ă��ăp�P�[�W�������u�����v�̐��Z���̗e�ʂ�\�L���Ă���Ƃ͕��ʂ͍l����ł��ˁB�A������͒����Ȃ̂Ŏ������̏펯�͒ʗp���܂��E�E�E �@�u�v���e�N�g��H�̂����Łc�v�Ƃ������͓d�C�I�ȗ��_��͂��肦�Ȃ��s�s�`���ł����A���ۂ̓d�r�œ����e�ʕ\�L�̐��Z���ƃv���e�N�g�t���d�r�ŗe�ʂ��Ⴄ��������(�{���Ɂu��������v���x)�͊m�F���Ă��܂��B �@����͓������[�J�[�E�����e�ʕ\�L�Ƃ͂����A���̃Z�������������g�p���Ă���Ƃ����ۏ�����(���Z���ƒl�i�𑵂���ׂɈ������g���Ă���\�����L��)�̂Ő������̂܂ܔ�r�ł�����̂ł͂���܂��A�v���e�N�g�t���d�r�̂ق����e�ʂ����Ȃ��̂ł��B(�A�����̓d�r������������܂���) �@�v���e�N�g��H�̉e���ŗe�ʂ����Ȃ��Ȃ�̂��A�����łȂ��̂��́u�O���t�B�������ăv���e�N�g��H���O���Ă��܂��āA���̑O�ƌ�ŗe�ʂׂ�I�v�Ƃ����e�X�g�����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂���ˁB �@�܂�����������̓d�r(���p�ړI������܂���)���Ă��܂��̂͂�������S�O���Ă��܂��̂ŁA���̂����Ɂu�����g������p�v�ɐV�i���w�����ăe�X�g���Ă݂����Ǝv���܂��B �@������������E�E�E���g���Ă���d�r�̊O�����v���e�N�g��H�����Ŋ��ɔj��͂��߂Ă���̂ŁA���ꂪ�h��ɔj�ꂽ��u�����g�����v�̋@��������邩���E�E�E �@�܂������������ʂ�(�e�X�g��������c)�d�r�e�X�g�̌��J���Ɍf�ڂ��܂��B ���Ԏ� 2007/11/26

|

|||

| ���e |

�@�v���e�N�g��H�Ɨe�ʂ̊W�̏ڂ��������A���肪�Ƃ��������܂��B �@�E�E�E�E�������ǂ���Ȃ��@�Ƃ͂��̂��Ƃł����ˁi�� �@�\�L���ꂽ�e�ʂ���ԑ傫������@��Tenergy�А��̂��w�����܂������A���s�������ȁi�� �@���̗e�ʕ\���͖{���ɂȂ�̕\���Ȃ�ł��傤�ˁA�t�����Ă���Tenergy�Ђ̏[�d��ɂ́A�o��4.4V�@360mA�̕\�L������A�[�d���Ԃ́A1�{��2.7���ԁA2�{��5.4���Ԃƕ\�L����Ă��ƋL�����Ă���܂��B���x����ۂ���̏[�d���Ԃ��v�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B(�P���ɗe�ʂ��o�͂Ŋ������v�Z��������ǂ����悤) �@���̐��i�ł����AYahoo�I�[�N�V�����ő�ʂɏo�W����Ă����������܂��̂ŁA��������5000�~���x�ōw���ł���Ǝv���܂��B(��`�݂����Ő\����Ȃ�)�@�����w�������悤�ł�����A�Q�l�ɂǂ��� �s�s�`���̓��e�� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�����A���t�I�N�ő�ʂɏo�Ă���̂ł����B���Ă݂܂��B(�ł�5000�~�͂��Ȃ荂���Ȃ�) �@Tenergy�Ђ̏[�d����\�L�ʂ�̒�d���[�d�Ȃ̂��A���l���Ⴄ�̂��A��d���ł͖����̂��E�E�E�Ȃǒ��ׂĂ݂Ȃ��ƕs���Ȃ̂ŒP���Ɏ��Ԍv�Z�ŗe�ʂ��Z�o�ł��邩�킩��܂���ˁB �@����ł��Q�l�f�[�^�Ƃ��Ă͕����Ă݂����̂ŁA����������܂�����܂����A�����������B �@���肵��CR123A�݊��̏[�d�r��390/880mAh��260/1000mAh�ȂǕ\�L��肩�Ȃ菭�Ȃ��e�ʂ̂悤�ł��B(�܂��܂������͕K�v�ł���) �@Tenergy��CR123A�݊��d�r�������悤�ɕ\�L���e�ʂ����Ȃ��ƂȂ�ƁA���`�E���C�I��-CR123A�݊��d�r�̐��E�ł́u���Ȃ�̃I�[�o�[�\�L�H�v��������܂��Ȃ̂ł��傤���B (�f�W�J���p�̊C�O���݊��d�r���u�����d�r���B�e���������Ȃ��I�v���̐�������܂���) �@��r�I������RCR123A�[�d�r���o�����l�N�Z����RCR123A�͗e��350mA�Ƃ��Ȃ菭�Ȃ��\�L�ʼn��ǂ��ꂽ�V�^��600mAh�A���ꂩ��l����Ƒ̐ς������ŏ����̂R�{��1000mAh�Ȃ�Ă������N�Ŏ�������͓̂���Ǝv���̂ł����A�ʂ����ēd�r�̋Z�p�i���͂����܂ŋ}���ɐi��ł���̂ł��傤���B �@����Ƃ��A�������ʂȕ��@�ŏ[�d����ƃ��[�J�[�\�L�̗e�ʂ܂ŏ[�d�ł���Ƃ��A���d���̓d���ݒ�ɂ���Ă͏[�d�����e�ʂ�����I�Ɏ��o����e�ʂ�������Ƃ��H(�������[�J�[�̉Ȋw�͂͂���ȕ����@�����˂��Ȃ���悤�ȘB���p���\�Ȃ̂�!?) �@�����^���������m�̕��͂������苳���Ă��������i�O�O�G �@�܂��܂����`�E���C�I���[�d�r�̐��E�͉����[���ł��B ���Ԏ� 2007/11/26

|

|||

| ���e |

�@Tenergy�Ђ�900mA���[�d���Ă݂܂����B �@�v���e�N�g�������܂Ŏg������A�[�d��ɂ����Ď��Ԃ��v�������Ƃ���A�P���ԂT�O�����x�ŏ[�d���������܂����B �@�[�d����������LED�����Ă��܂����A�P���ԂR�O�����߂��������肩��A����ɕς���Ă��܂��i�������Ă���j�@�ŏI�I�ɂ͂P���ԂT�O���̎��_�Ŋ��S�ɗɂȂ����̂œd�r�����O���܂����B �@���O�����d�r�̓d���𑪂��3.8V�`3.9V�ł��� �@���̓d�r�A�t���̂S�{�Ƃ��A�}�C�i�X�[�q����5mm���x�̂Ƃ���܂ŏ����ׂ���ł���ˁA���ꂪ�v���e�N�g��H�E�E�E�Ȃ̂ł��傤�� �s�s�`���̓��e�� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@Tenergy�[�d��́u360mA�v����d���[�d�̐������l�ŁAUltraFire�[�d��̂悤�ɍŌ�܂Œ�d���ŏ[�d���Ă���Ȃ�1����50���[�d�ł� 360mA�~1.8333h��660mAh �[�d�ł����Ƃ������ɂȂ�܂��ˁB �@660/900mAh�ł���͂肩�Ȃ�\�L��菭�Ȃ��悤�ȋC�����܂��ˁB �@�\���͒Ⴂ�ł����A360mA���ԈႢ��500mA���x�̓d���������Ɨ���Ă���̂ł�����傤��900mAh�ŕ\�L�ʂ�[�d�ł������ɂȂ�܂��B����{���ɉ\���͒Ⴂ�̂ł����E�E�E �@�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���̗v���Ŏ��͕��ς�360mA������������Ă��Ȃ��āA�g�[�^����660mA�����̉\���̂ق����E�E�E�ƁA���̔w���l�������Ă��܂��B �@���₱��͖{���ɂ���Tenergy�[�d��Ɠd�r�̃Z�b�g���w�����Ď����Ă݂Ȃ��Ɠ����͏o�܂��ǁB �@�[�d���������ԐFLED���ځ`���ƈÂ��Ȃ��Ă䂭�l�q�͂܂��ɃR���p���[�^�������ŏ[�d�d���A�܂��͓d�����r���Ă��Ă���ATR-001�̉�H�Ǝ������̂ł��傤�B �@�v���e�N�g��H�ɂ��ẮA1mm���x�̌�����UltraFire�̂��̂��utakebeat�l�̃u���O�v�ŕ����ʐ^�����J����Ă��܂��B �@UltraFire��16340(CR123�݊��T�C�Y)�d�r�̏ꍇ�̓}�C�i�X�d�ɂ̗��Ɏʐ^�̂悤�Ȃ��������v���e�N�g���(PCB)�������Ă��܂��B �@Tenergy RCR123A�d�r���Ƃ��ꂪ5mm���x�̌��݂�����̂ł��傤���B(��͔����Ă��i�[�e�핔���݂�5mm�قǁH) �@��������ƒ��̃Z���̗e�ς�16340���Z�����5mm�ԂȂ��Ȃ�܂����A�����660mA�[�d�ł��Ă���̂ł���T�C�Y�I�ɂ͂��������ς��̂悤�ȋC�����܂��B �@�����Z���T�C�Y����������900mA���̑�e�ʂ��������Ă���̂ł�����Tenergy RCR123A�d�r�͂��Ȃ萦���d�r�I�Ƃ������ɂȂ肻���Ȃ̂ł����A�{���ɏ[�d����Ă���e�ʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2007/11/28

|

|||

| ���e |

�@�ȑOTenergy�Ђ�RCR-123�̂��Ƃ��������҂ł��B �@�l�b�g�Œ��ׂĂ��ď����C�ɂȂ�L���i�������݁j�����܂����B �@Tenergy�Ђ�RCR-123�͖������̓d����3.6V(������3.6�`3.8�ł���)����܂����A���ׂ��Ȃ��Ƃ���3.0V�܂ŗ�����@�Ƃ����̂ł��B�莝���̋@���3V�Ŏg���ăe�X�^�[���Ȃ�������̂��Ȃ��������߁BPC�p�̃t�@���Ɍq�����������Ƃ���A�{����3.0V�܂œd���������܂����B�ȑO��������5mm�قǂ���v���e�N�g��H�́A���̓d������̉�H���܂�ł��邽�ߑ傫���̂ł��傤���B �@����Ƃ��A���̂RV�^�C�v��RCR-123�������悤�Ȏd�l�Ȃ̂ł��傤�� �s�s�`���̓��e�� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@Tenergy�Ђ�RCR-123�͕ς�������������Ă���̂ł��ˁB �@���Ԃ�[�d��(��[�d��)�ɂ͓d�r���O���ւ�FET��ON�ɂ��Đ��Z���̓d�����o���Ă���̂ł��傤�B �@�����ł��������܂��A3.0V�p�[�d��ł͂Ȃ�3.6V�p�̏[�d��ŏ[�d�ł���(���[�d�����m�ł���)�悤�ȓ���Ȑv�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@3V��RCR123A�Ƃ͌����Ă����g��3.6V�̕��ʂ̃Z���ł��B �@�ȒP�Ȃ���(�m���v���e�N�g)��3V�d�r�͓d�r���O�������ɂ�Vf=0.6V�̐����p�_�C�I�[�h���t���Ă��ďo�͓d����3.6V-0.6V�ł݂�����3V�ɂ��Ă��܂��B �@���̂܂܂ł͏[�d�ł��܂���̂ŊO�����d�r�����ɂ�Vf�̒Ⴂ�V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���t���Ă��āA�Z���ɂ͂قڏ[�d��̓d���ʂ�ɏ[�d����悤�ɂ��Ă��܂��B3V�d�r������Ƃ�����3V�ŏ[�d���Ă���킯�ł͂���܂���B �@UltraFire�̂悤��3.6V/3V��ւ����t���Ă���[�d��ł͏[�d�͒�d���œd�r���K�v�Ƃ���d���������čs���A���[�d�`�F�b�N�͊J���d���𑪒肵�Ă��܂�����3V���[�h�ł͓d�r�����̃_�C�I�[�h�̓d���~���Ԃ���l�������Ⴂ�d���Ŗ��[�d�����o���܂��B �@�Ƃ��낪�A���̂悤��3V�Ή��^�C�v�̏[�d���Tenergy�Ђ�RCR-123���[�d�����ꍇ�ATenergy�Ђ�RCR-123�͏[�d���ɂ�3.6V�d�r�Ƃ��ĐU�����܂�����3V���[�h�Ŗ��[�d�����m����Ƃ܂��܂����[�d�ɂ͒������̂ɊԈ���Ė��[�d���ƌ��m���ď[�d���X�g�b�v���Ă��܂��ł��悤�B �@���̎����ؖ����铊����takebeat����̃u���O�uLi-ion�[�d�� �\ 2007�N11��10���v�ɏ�����Ă��܂��B �@�wTenergy�Ђ�RCR-123��WF-138�ł�3V���[�h�ł͏[�d�ł����A3.6V���[�h���Ƃ����Ə[�d�ł����x �@�܂�Tenergy�Ђ̏[�d���3V�d�r�Ή��ł͂Ȃ��ʏ��3.6V�p�ŁA�d�r���̂ق���3.6V���[�h�ŏ[�d�E3.0V�Ŏg�p�Ƃ�����H�����Ă���̂ł��傤�B �@���̕��@�Ȃ�u�[�d��̂ق���3.6V/3.0V��ւ��Ή��ɂ��Ȃ��čςށv�Ƃ������ł��B�Ԉ����3.0V�d�r��3.6V���[�h�ŏ[�d���ĉߏ[�d���Ĕj������S�z������܂���B �@�[�d����3.6V�d�r�Ƃ��ĐU������H�́A���d�����o�������u�ł��̐U�镑����H(FET)��OFF�ɂ��Ēʏ��3V�d�r�Ɠ������_�C�I�[�h�o�R�œd�����o�͂���̂ɐ�ւ���̂ł��悤�ˁB �@�ʓ|�Ȏ������Ă��܂����A�[�d��̃X�C�b�`��ւ����Ԉ������A���А���3V�d�r�ɔ�Ή��̏[�d��ŏ[�d���Ă��܂������ɔj�����Ȃ��悤�ɂ���ɂ͗ǂ����@�ł��B �@�������ׂ̈Ƀv���e�N�g��H��5mm�ɂ��傫���Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ł�������S�ɑ���Ή��Ƃ��ėe�ʂ��]���ɂ��Ă���̂ł��悤�B ���Ԏ� 2007/12/7

|

|||

| ���e 12/18 |

�@�����y�������Ă���܂��B �@�ȑO�A���`�E���d�����W�̂Ƃ��ɁATenergy�А�RCR-123�̓��e�������҂ł��B���̂��сAFenix T1(Q5)���w�����܂����̂ŁA�d�r�̗e�ʌv�����ł��邩�Ǝv���A����Ă݂܂����BT1��Low���[�h�Ŗ�10���ԓd�r�����炵���̂ŁA130�`140mA���炢�̓d���������E�E�̂��ȁB �@���[�d����RCR-123������ĘA���_����4���Ԕ����x�A�_���ł��܂����B580�`630mAh�̗e�ʁE�E�E�Ƃ������Ƃł��傤���B �@��͂�\���̗e�ʂ��͏��Ȃ��悤�ŁE�E�E (���̃��C�g�AHigt���[�h���ƁACR123��1���Ԕ��ŐH���s�����̂ŁARCR123���Ɠd��������E�E�E) (������]) �l

|

|||

|

�@�Ƃ��Ă����肪���������ł����A���ӊ����J�����ł��i������ƌÂ��H�j �@����ɂ��Ă�TR-001�̉ߏ[�d�h�~������ȊȌ��ȕ��@�Ŏ������Ă��܂��Ȃ�ċ�������܂��A���p�I���H�d�C�d�q�H��ł��ˁB �@UltraFire�̏[�d���LED�̓_�ł������䂾�����ЂƂŁA�̂��̂��p���X�[�d�ƕ�����܂������A���ꂪ�ڍׂȃ��|�[�g�ɂȂ����͍̂����߂Ăł͂Ȃ��ł��傤���H �@UltraFire���炨��̂ЂƂł��͂��ėǂ���������܂���(^_^;) takebeat �l

|

||||

| ���Ԏ� |

�@UltraFire�̏[�d��́A�C�O��LED���C�g��(�d�r��UltraFire�u�����h������)�Ń��`�E���C�I���[�d�r���g�p���Ă�����������Ǝv���A���Ѓe�X�g���Ă݂����@��ł����B �@�[�d�d���͕\�L�ʂ�ł͂���܂���ł������A�܂��܂��̐��\�Ŗ������Ă��܂��B �@�u�{�̂�500mA�Ə����Ă��邩��A�����d�r��4���Ԃŏ[�d�ł����̂�2000mAh�[�d�ł����͂��A�Ȃ̂�1500mAh���x���������^�C����������I�v�Ƃ������Ɏv���Ă������������������܂���B �@���ۂɑ��肵����380mA���x�ƑS�R�\�L�ƈႤ�̂͂�͂蒆�ؐ��i�ׂ̍��ȏ��͋C�ɂ��Ȃ��u�����炩�v�ȂƂ���ł��傤���i�O�O�G �@TR-001�͂܂��Ɂu�哖����I�v���������C���ł���(��) �@�����̂�����������܂����B �@����d���[�d�����̉�H���ƁA�ǂ����Ă��Ō�͓d���d���ɂقڋ߂��Ƃ���܂œd�����オ���Ă��܂��܂��̂ŁA�I�����̓d��(�d���d��)��d�r�̋K��d���Ɠ����ɂ���Ɠd�������Ȃ��Ȃ肷���Ď��Ԃ��c��ɂȂ��Ă��܂��܂����A���ԒZ�k�œd�����グ�Ă����ƍŌ�͉ߏ[�d�����Ă��܂��悤�ȓd���ɂȂ��Ă��܂��B�������Ԃ̏[�d���@�Ȃ̂Ō����ɂ͏[�d�r�̏[�d�ɂ͂��܂�K���Ă��܂���B �@�Ō�ɂ͂قƂ�Ǔd��������Ȃ��Ƃ����_���������āA�j�J�h�d�r��j�b�P�����f�d�r�A�܂����o�b�e���[���̏[�d�ł͒����ԏ[�d�̕��@�Ƃ��Ă悭�g����[�d���@�Ȃ̂ł����A�u�ߓd���ɂ͗v���Ӂv�Ƃ���Ă��郊�`�E���C�I���[�d�r�ŁA����d���ł��d�����K���荂����Ԃłǂ̂��炢�d�r�Ƀ_���[�W��^����̂��A�����ԁ`�P�����x�ł���Ζ�薳���̂��H�A�Ȃǂ����ۂɓd�r���g���Ȃ���ǁX���ׂĂ䂫�����Ǝv���܂��B �@TR-001�̉������͖̂{���ɊȒP�Ȃ��̂ł��̂ŁA�u�܂����̔��Ύ��́v���|�����̓c�F�i�[�_�C�I�[�h�ň��S�ȓd���܂Ő������Ă��܂����������߂��܂��B �@�����{�����ɂ������܂������A0.01V�̌��̓_�C�I�[�h�̃o������TR-001�̓d����H�̓d���덷�Ȃǂő����͈���Ă��܂��̂ŁA�c�F�i�[�_�C�I�[�h�͏����\�����Ă����ĂP�`�R�{�̕���ڑ��ł��܂��䂭���e�X�g���đg�ݍ���ł��������B �@4.2V��0.01V���������瑦�����I�Ƃ������̂ł͂���܂���̂ŁA����̎���4.21�`4.22V���x�̐����ł��イ�ԂƂ͎v���܂��B �@���C�g�̍w���{����DIY���ǂł�takebeat�l�ɂ͂ƂĂ����Ȃ��܂���̂ŁA�����C�g�̐V���i��A������y���݂ɓǂ܂��Ē����܂��B ���Ԏ� 2007/11/26

|

|||

(C)�u�C�̖����v Kansai-Event.com

�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������