気の迷い ★★ 小ネタ集 ★★

DC/DCコンバータIC HT7750で遊ぶ

* 記事を掲載 2007/4/15

小型のDC/DCコンバータを作るのに便利な専用IC「HT7750」(HOLTEK)が売られているとの情報を頂き、先日共立電子・シリコンハウス共立の3階で買ってきました。

通販の共立エレショップでも販売されていて、DCコンバータ[HT7750](一個63円)

※ 通販・店頭販売の確認はこの記事を書いた2007年4月現在です。

日数が経って価格変更・品切れ・取り扱い終了の場合もあります。

日数が経って価格変更・品切れ・取り扱い終了の場合もあります。

確かに3階の階段脇の「DC/DCコンバータ コーナー」に『新製品』と書いて置いてありました。(少し前には見かけなかったわけです…)

全くの余談ですが、LED点滅用ICのM34-1L/2L/8L(50円)も入荷していました。

少し古いICで、確か「製造中止になっていてもう入手不可能」とか聞いていたのですが、シリコンにもデジットにも新入荷みたいな感じで大量に入荷していてどちらでもイチ押し商品になっていました。最近の色白LEDの流行にあわせて再生産されたのでしょうか。面白いのでいくつか買っておきました。

|

● ご注意 ● 本品のようなチョッパ型のDC/DCコンバータでは、回路・使用部品だけではなく実際の組み立て時の部品配置・配線によって動作や変換効率に差異がでてきます。 本記事の作成にはブレッドボード上で回路を組み立て、その際に少しでも効率が良いようにコイル等の足は最短にカットしていますが、それでもプリント基板上で最適な配置と配線をした場合より効率の悪い状態でテストしていることは否めません。 本記事では「部品を交換するとどう違うのか」「負荷毎の出力状態の差の確認」に主眼を置いて比較していること、最良の効率での組み立てでは無いことをご理解の上お読みください。 また「最良の組み立てとは?」を追求する記事ではありません。どう組み立てれば最良になるかの答えは明言できませんので、追求される方は各自で組み立て・研究を行ってください。 |

|

共立電子より1.5V白色LED点灯キット/AGE-2W (500円)が発売されています。(通販もできます) 部品をバラバラに購入しなくても専用基板まで一式揃っていますので、初心者の方でも安心して作れます。 |

| ■ HT7750 |

HT7750とはどのようなICでしょう。HOLTECの発表によると…

このように5V/100mA出力、入力は0.7〜6Vで動作するICのようです。

入力の最低が0.7Vなので、弱った乾電池一本からでもでも昇圧できます。後の回路図からもわかるように、一旦昇圧が始まれば電池電圧は0.数Vまで下がっても自己供給でICに電源を供給してかなりの低圧まで動作は続けられるでしょう。

白色LEDライトに使えば、蛍の光程度まで暗くなっても延々と電池のエネルギーを絞り尽くすまで点灯は続ける「しぶといライト」が作れそうです。

出力が最大100mAというのはちょっと少ないようですが、白色LEDをいくつか点灯させたり、PICのような小型マイコンを乾電池1〜2本で動作させる為のDCコンバータを作るには十分です。

出力が最大100mAというのはちょっと少ないようですが、白色LEDをいくつか点灯させたり、PICのような小型マイコンを乾電池1〜2本で動作させる為のDCコンバータを作るには十分です。

共立で売っているのはトランジスタ等でおなじみの3本足のTO-92パッケージ品です。

ピンは左から [GND] [VOUT] [LX] の順です。

基本回路図はデータシートでは以下のものが公開されています。

HT7750以外にはコンデンサ2個、コイル1個、ダイオード(ショットキータイプ)1個でステップアップ(昇圧型)DC/DCコンバータを作れます。

HT7750以外にはコンデンサ2個、コイル1個、ダイオード(ショットキータイプ)1個でステップアップ(昇圧型)DC/DCコンバータを作れます。

出力側の平滑コンデンサにはタンタル(Tantalum)コンデンサを使用するように指示されています。タンタルコンデンサは小型で周波数特性もよく、パルス回路にはよく使われるコンデンサですが、価格が非常に高くあまり使いたくはありません。

今回はタンタルコンデンサの必要があるのか?、普通のアルミ電解コンデンサではだめなのか?も調べてみることにしましょう。

※ コンバータICによっては「電解コンデンサを使用する場合は、十分にテストしてから使用してください。」となっています。頑張ってテストしましょう(^^;

| Part No. | HT7750 |

|---|---|

| Input Voltage | 0.7V〜6.0V |

| Output Voltage | 5.0V |

| Output Current | 100mA |

| Switching Frequency | 115 KHz |

| Typical Current Consumption I-DD2 | 4 μA |

| Typical Efficiency | 85 % |

| Package | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 |

| HT77xxシリーズ Products | データシート |

※ HT77xxシリーズにはHT7727,7730,7733,7737,7750の5種類の出力電圧違い品があるようです。(HT7750以外は共立では売っていませんが…)このように5V/100mA出力、入力は0.7〜6Vで動作するICのようです。

入力の最低が0.7Vなので、弱った乾電池一本からでもでも昇圧できます。後の回路図からもわかるように、一旦昇圧が始まれば電池電圧は0.数Vまで下がっても自己供給でICに電源を供給してかなりの低圧まで動作は続けられるでしょう。

白色LEDライトに使えば、蛍の光程度まで暗くなっても延々と電池のエネルギーを絞り尽くすまで点灯は続ける「しぶといライト」が作れそうです。

出力が最大100mAというのはちょっと少ないようですが、白色LEDをいくつか点灯させたり、PICのような小型マイコンを乾電池1〜2本で動作させる為のDCコンバータを作るには十分です。

出力が最大100mAというのはちょっと少ないようですが、白色LEDをいくつか点灯させたり、PICのような小型マイコンを乾電池1〜2本で動作させる為のDCコンバータを作るには十分です。共立で売っているのはトランジスタ等でおなじみの3本足のTO-92パッケージ品です。

ピンは左から [GND] [VOUT] [LX] の順です。

基本回路図はデータシートでは以下のものが公開されています。

出力側の平滑コンデンサにはタンタル(Tantalum)コンデンサを使用するように指示されています。タンタルコンデンサは小型で周波数特性もよく、パルス回路にはよく使われるコンデンサですが、価格が非常に高くあまり使いたくはありません。

今回はタンタルコンデンサの必要があるのか?、普通のアルミ電解コンデンサではだめなのか?も調べてみることにしましょう。

※ コンバータICによっては「電解コンデンサを使用する場合は、十分にテストしてから使用してください。」となっています。頑張ってテストしましょう(^^;

| ■ 基礎回路テスト |

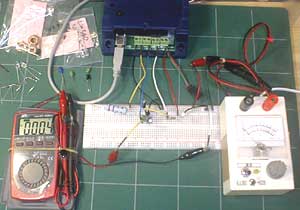

テストはブレッドボード上に回路を組んで行います。

テストはブレッドボード上に回路を組んで行います。真ん中のごちゃっと部品の集まった2センチ四方くらいの所にDC/DCコンバータ回路を組んでいます。

配線長が最短になるようにほぼ密集した感じになっていますが、これでもプリント基板に最適な状態で組んだものより効率は悪くなっていると思われます。

中央から左に延びる巨大な抵抗(水色のやつ)は、電源の電流を測る為に付けた2オームの抵抗。こんな大きな電力のものでなくても良いのですが、手持ちの数オームで小さな物が無かったので3W品です。消費電流が少ないと2Ωでは電圧ドロップが少ないので後の変換効率グラフではかなりアバウトな電流値となってしまっています。もう少し大きな抵抗にして、電源電圧を上げてやれば良かったと実験が終了してデータ処理をしている時に思いましたが後の祭り。

右側のダイヤルやメーターが付いた白い箱は自作の可変電圧電源。今回は0.7〜5Vで電源電圧を可変できます。(目的により色々と変えられます)

上に見えるのはいつものデータロガー(K8047)です。各測定ポイントの電圧をPCで測定・記録します。

◇ ◇ ◇

まずは回路図通りに組み立て、出力側のコンデンサはタンタルではなく普通のアルミ電解コンデンサ100μF(10V)を使用しました。

コイルは指定通り100μH(210mA)のマイクロインダクタです。

▼グラフをクリックすると拡大表示

※ 効率が一部100%を超えています(笑)

これは電源電流測定用の測定電圧が微小で誤差が大きくなっている為です。

効率のグラフはあくまで参考程度のお考えください。

この形は・・・_| ̄|_テンガロンハット!?(参考)これは電源電流測定用の測定電圧が微小で誤差が大きくなっている為です。

効率のグラフはあくまで参考程度のお考えください。

かなりリニアリティの悪いグラフですね。

グラフで見ると一目瞭然なのですが、最初電源を電池一本の1.5Vや二本の3.0V程度で実験していて「3.8V程度でなんか出力電圧が低すぎる」と不審な結果でした。

電池一本だと、少し電池が減ると急にLEDの明るさが暗くなり、その後更に電池が減ってゆくとまた明るさが元に戻ってゆきます。もしLEDライトに使用したら「電池が新しいほど暗い」というおかしなライトができてしまいます。

入力電圧を広い範囲で可変してやると2.8〜4.2Vのあたりではまばゆいばかりに光ります。かなりおかしな特性です。

負荷を0にして実験すると、どの入力電圧でも出力はほぼ5Vという定格通りの昇圧が行われ、「これは本来の出力が取れないダメコンバータ?」と思ってしまいます。

「これは指定通りのタンタルコンデンサを使っていないからに違いない」

コンデンサをタンタルコンデンサ100μFに取り替えてみましょう。

コンデンサをタンタルコンデンサ100μFに取り替えてみましょう。ちなみに100μF/6.3Vのタンタルコンデンサは315円もします。

アルミ電解コンデンサなら一個10円です。

なんと31倍!

タンタルコンデンサ一個で携帯電話用充電器のDCコンバータ基板より高くつきます。

しかもHT7750ではTyp.100mAしか取れないですし…

|

「なぜ発火等の危険性のあるタンタルを使うのですか?その上耐圧6.3Vは余計に発火の危険はありませんか?」 というご質問を頂きました。(詳しくは非公開質問で) データシートにタンタルを指定されているので、指定のタンタルとアルミ電解コンデンサとの違いでどれくらいの差が出るのかの実験を行っているだけで、恒久的に6.3Vのタンタルコンデンサを使用する為の記事ではありません。 私は最初からタンタルコンデンサは使用するつもりは無い(ある程度の結果は予測できている)ので、あくまで実験回路の上でだけ使用するに留めています。 もし完成基板にタンタルコンデンサを組み込んで使用する場合は、各自の良識で設計してください。 |

コンデンサをタンタルにした物と前のアルミ電解コンデンサの両方です。

▼グラフをクリックすると拡大表示

※ 効率が一部100%を超えています・・・以下同文

やっぱり・・・テンガロンハット!?うーん、なんかあまり変わりません。というかタンタルのほうが悪くなっている?

こんな出力カーブではまともに使用する事ができません。

高価なタンタルコンデンサまで使ったのにこの有様???

オシロで波形を観測していると、PFM制御のパターンが変わる所で電圧が良くなったり悪くなったり変化しています。

さてどうしたものか・・・・

こういう時は「おまじないコンデンサ」の出番です。

こういう時は「おまじないコンデンサ」の出番です。三端子レギュレータ等の「発振防止」「誤作動防止」、電源回路の「ノイズ取り」等には写真のような小容量コンデンサを取り付けます。

小容量コンデンサで細かなノイズや電圧変動を吸収することで誤作動を防ぐ効果があります。

こういう時に使用するポピュラーな0.1μF(前後なら容量は多少適当でも良いです)の「積層セラミックコンデンサ」(21円)を出力側の100μFのコンデンサと並列に接続します。

※ このコンデンサはデジットでテープ品(10本組)などでもっと安く買えます

「おまじないコンデンサ」を接続したものとの比較です。

▼グラフをクリックすると拡大表示

※ 効率が一部100%を超えています・・・以下同文

さてどうでしょう?おかしな動作がピタッと止んで、安定した出力電圧が取れるようになりました。

「おまじないコンデンサ」の効果てきめんです。

メーカー指定の回路図には書かれていませんが、やはり発振防止・誤作動防止コンデンサは必要のようです。

※ コンバータICによっては「セラミックコンデンサは使用禁止」とされている物もあります。「使用できます」という物もあります。今回は電解コンデンサ同様に使用できるかのテストをしてみての結果です。

そして、グラフを見る限りはタンタルコンデンサでもアルミ電解コンデンサでも出力や効率に大きな違いはありませんので、特にタンタルコンデンサを使用する必要は無さそうです。

タンタルコンデンサ 315円 + 積層セラミックコンデンサ 21円 = 336円

アルミ電解コンデンサ 10円 + 積層セラミックコンデンサ 21円 = 31円

以後の実験は安価なアルミ電解コンデンサを使用します。

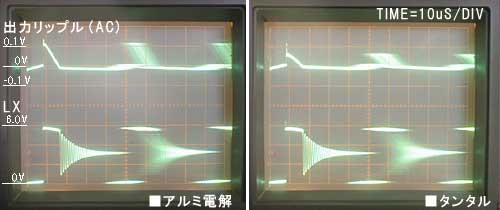

一応書いておきますが、タンタルコンデンサとアルミ電解コンデンサでは違いが全く無いのではなく、出力リップルがかなり違います。

電源ノイズを気にする回路で使用する場合はタンタルのほうが有利です。

しかし実際はこのコンバータ出力の後にノイズ低減回路をつけてみたらどちらも変わりなくなりました(^^;

白色LEDの点灯に使用するならこの程度のリップルは全く気になりませんので、今回は安いアルミ電解コンデンサで構わないでしょう。

| ■ 負荷・使用コイル別出力特性テスト |

チョッパ型DC/DCコンバータはコイルで昇圧していますので、コイルによって性能が変わると言っても過言ではないでしょう。

それでは、コイルを変えるとどれくらい出力性能が変わるのでしょう?

メーカーのデータシートに書かれている通り100μHのコイルでないといけないのでしょうか?

22μH(340mA)/56μH(250mA)/100μH(210mA)の3種類の違いを比べてみます。

22μH(340mA)/56μH(250mA)/100μH(210mA)の3種類の違いを比べてみます。

携帯電話用DCコンバータでは中のコイルは22μHでした。22μH程度でもじゅうぶんなのか、100μH程の大きなコイルのほうが良いのか確かめてみましょう。

HT7750は100mAまでのコンバータICですので、コイルも100mA以上(で余裕のある)のものがあれば十分なはずです。

よくDCコンバータと言うと使われている100μH(2A)の大きなトロイダルコアコイルと100μH(210mA)のマイクロインダクタとでの違いも確かめてみましょう。

トロイダルコイルみたいな大きなコイルを使わないで済むのであれば、懐中電灯のLED化工作など場所が限られたところへの基板挿入の際には小さくて済みますので便利ですよね。

以下のグラフ作成にはコンデンサはタンタルではなく100μFアルミ電解コンデンサ(10V)+0.1μF積層セラミックコンデンサ(50V)を使用しています。

ショットキーバリアダイオードには11EQS04(40V/1A)を使用しました。

● 200Ω負荷 (固定抵抗)

負荷を200Ωの抵抗一本にした場合の入力-出力電圧特性です。

出力が5Vの場合電流は25mAです。

56μHと100μHはやはりテンガロンハットですが、かなり幅広く5Vを維持していますので5V電源が必要なIC回路の電源に使用するにはこれくらいのコイルが適しているようです。このテンガロンハットを修正(もっと幅広く安定)するには回路(コンデンサ?)の改良が必要なようです。

トロイダルコアコイルの100μH(2A)はあまり出力電圧が上がりません。使わないほうが良さそうです。次のテストからは外します。

変換効率の面でみると、22μHが最も低く100μHが良い結果になっています。

インダクタンス値が高いほど効率は良さそうです。大きな2Aコイルはリアクタンス値が同じでも電流容量の関係でHT7750のLX端子の引き込みでは弱くて十分な磁束が発生させられないのでしょうか。回路図に「100μH」と書かれていても単純にインダクタンス値だけで使用コイルを選べるわけでは無いことがよくわかります。

● 100Ω負荷 (固定抵抗)

負荷を100Ωの抵抗一本にした場合の入力-出力電圧特性です。

出力が5Vの場合電流は50mAです。

100μHは帽子が潰れています。

56μHも帽子のてっぺんが約5V水平ではなくなっています。

22μHは形はあまり変わらずに全体的な電圧が下がっています。

● 50Ω負荷 (固定抵抗)

負荷を50Ωの抵抗一本にした場合の入力-出力電圧特性です。

出力が5Vの場合電流は100mAです。

HT7750は最大出力100mAなので、回路が全て最高のコンディションであればこの負荷で一定範囲では出力は5Vで安定するはずです。・・・はずです。・・・はずです。

100Ω負荷ではまだ少し頑張っていた56μHも100μHと同じ位に潰れています。

22μHのほうがわずかに頑張っていますが、それはグラフの真ん中あたりだけで、両端はどのコイルもほとんど変わりません。

HT7750で本当に5V/100mAを取り出そうとすると、かなりシビアな設計条件で基板設計をしなければならないようですね。まさに神業が要求されるかも。

200Ω/100Ω/50Ω負荷の各グラフの変換効率を見てみると、多少の差はあるもののほぼ3つのコイルの数値や特性は負荷が変わっても同じくらいだということがわかります。

それでは、コイルを変えるとどれくらい出力性能が変わるのでしょう?

メーカーのデータシートに書かれている通り100μHのコイルでないといけないのでしょうか?

携帯電話用DCコンバータでは中のコイルは22μHでした。22μH程度でもじゅうぶんなのか、100μH程の大きなコイルのほうが良いのか確かめてみましょう。

HT7750は100mAまでのコンバータICですので、コイルも100mA以上(で余裕のある)のものがあれば十分なはずです。

よくDCコンバータと言うと使われている100μH(2A)の大きなトロイダルコアコイルと100μH(210mA)のマイクロインダクタとでの違いも確かめてみましょう。

トロイダルコイルみたいな大きなコイルを使わないで済むのであれば、懐中電灯のLED化工作など場所が限られたところへの基板挿入の際には小さくて済みますので便利ですよね。

|

実は今回HT7750を使用して、100円ショップの単3×2本タイプの懐中電灯を5mmLED×3灯にしようかと思いテストを開始しました。 マイクロインダクタが昇圧にじゅうぶん使えるか?のテストをしているのもその為で、小さな懐中電灯のヘッド部に納めるのになるべく小さな物でないと入らないのです・・・ |

以下のグラフ作成にはコンデンサはタンタルではなく100μFアルミ電解コンデンサ(10V)+0.1μF積層セラミックコンデンサ(50V)を使用しています。

ショットキーバリアダイオードには11EQS04(40V/1A)を使用しました。

● 200Ω負荷 (固定抵抗)

負荷を200Ωの抵抗一本にした場合の入力-出力電圧特性です。

出力が5Vの場合電流は25mAです。

▼グラフをクリックすると拡大表示

※ 効率が一部100%を超えています・・・以下同文

マイクロインダクタの22μHがいちばん素直なカーブを描いています。但し出力が5Vなのは入力が3.8V前後のごく僅かな幅のみです。56μHと100μHはやはりテンガロンハットですが、かなり幅広く5Vを維持していますので5V電源が必要なIC回路の電源に使用するにはこれくらいのコイルが適しているようです。このテンガロンハットを修正(もっと幅広く安定)するには回路(コンデンサ?)の改良が必要なようです。

トロイダルコアコイルの100μH(2A)はあまり出力電圧が上がりません。使わないほうが良さそうです。次のテストからは外します。

変換効率の面でみると、22μHが最も低く100μHが良い結果になっています。

インダクタンス値が高いほど効率は良さそうです。大きな2Aコイルはリアクタンス値が同じでも電流容量の関係でHT7750のLX端子の引き込みでは弱くて十分な磁束が発生させられないのでしょうか。回路図に「100μH」と書かれていても単純にインダクタンス値だけで使用コイルを選べるわけでは無いことがよくわかります。

● 100Ω負荷 (固定抵抗)

負荷を100Ωの抵抗一本にした場合の入力-出力電圧特性です。

出力が5Vの場合電流は50mAです。

▼グラフをクリックすると拡大表示

※ 効率が一部100%を超えています・・・以下同文

200Ω負荷の時とくらべて、各コイル共に重くなっているのがわかります。100μHは帽子が潰れています。

56μHも帽子のてっぺんが約5V水平ではなくなっています。

22μHは形はあまり変わらずに全体的な電圧が下がっています。

● 50Ω負荷 (固定抵抗)

負荷を50Ωの抵抗一本にした場合の入力-出力電圧特性です。

出力が5Vの場合電流は100mAです。

HT7750は最大出力100mAなので、回路が全て最高のコンディションであればこの負荷で一定範囲では出力は5Vで安定するはずです。・・・はずです。・・・はずです。

▼グラフをクリックすると拡大表示

さてどうでしょう・・・・全く5Vに達していません。100Ω負荷ではまだ少し頑張っていた56μHも100μHと同じ位に潰れています。

22μHのほうがわずかに頑張っていますが、それはグラフの真ん中あたりだけで、両端はどのコイルもほとんど変わりません。

HT7750で本当に5V/100mAを取り出そうとすると、かなりシビアな設計条件で基板設計をしなければならないようですね。まさに神業が要求されるかも。

200Ω/100Ω/50Ω負荷の各グラフの変換効率を見てみると、多少の差はあるもののほぼ3つのコイルの数値や特性は負荷が変わっても同じくらいだということがわかります。

| ■ まとめ |

HT7750で色々遊んでみましたが、最大定格の100mAほどの電流を取り出すのはかなり難しいようです。

今まで色々と他のアップコンバータICも使用してきましたが、確かにどれも定格通りの出力を得るには苦労しています。

少しでも配線が冗長だとその部分が抵抗やコイル相当になってしまう為、チョッパ型コンバータのように歯切れ良いパルスで働かせる回路ではすぐに不良回路となってしまいます。

最初に書きましたが、ブレッドボード上で組んだ試験回路で測定した今回のグラフよりは、プリント基板上で最短経路と太いパターン(または部品足直結)で配線された最適な回路状態のほうが出力電圧や効率が良くなるはずです。

またこういったパルス系の回路は使用する部品の性能・特性によっても結果が大きく変化し、たとえば出力側の電解コンデンサを違うメーカーの物に変えただけで出力電圧が0.01〜0.1V程変わったり、「おまじない」に入れている0.1μFの積層コンデンサを2個にしたらやはり出力が0.01〜0.05V程度良くなったり、ショットキーダイオードを変えると0.1V程度変わったりと、まさに部品次第で得られる結果は変化します。

また別のテストで22μHのコイルを別のチョークコイルに変えてみましたが、やはり特性に違いが見られました。

100μHのマイクロインダクタでも電流容量が20mA程度の超小型タイプにしたら、予想通りほとんど電流は取れませんでした。(まぁあたりまえ)

ですので、この記事をお読みになられている方がもし同じHT7750というICを使ってDC/DCコンバータを作られても、今回のグラフと全く同じ昇圧特性の回路が作れるということでは無いということには注意してください。

良くなる場合もあれば悪くなる場合もあります。

但しHT7750にはテンガロンハット型のPFM制御特性があり、多少なりともフラットではなくあのような出力曲線になる事は違いないと思います。

非常に小さな負荷ではかなり安定した5Vが得られるのですが、ちょっと負荷をかけると怪しい曲線を描くようになります。

これを完全に解消できるのか、またどうすれば改良できるのか、それは皆様の実験にお任せします。

一個63円で、周辺部品も少なく簡単に電池一本から5V(最大定格)が作り出せるHT7750は、5mmLED1〜3個くらいのLEDライトや、小型の電子機器の電源には色々活用できそうですので、皆さんも何かに使われてみてはいかがでしょう。

今まで色々と他のアップコンバータICも使用してきましたが、確かにどれも定格通りの出力を得るには苦労しています。

少しでも配線が冗長だとその部分が抵抗やコイル相当になってしまう為、チョッパ型コンバータのように歯切れ良いパルスで働かせる回路ではすぐに不良回路となってしまいます。

最初に書きましたが、ブレッドボード上で組んだ試験回路で測定した今回のグラフよりは、プリント基板上で最短経路と太いパターン(または部品足直結)で配線された最適な回路状態のほうが出力電圧や効率が良くなるはずです。

またこういったパルス系の回路は使用する部品の性能・特性によっても結果が大きく変化し、たとえば出力側の電解コンデンサを違うメーカーの物に変えただけで出力電圧が0.01〜0.1V程変わったり、「おまじない」に入れている0.1μFの積層コンデンサを2個にしたらやはり出力が0.01〜0.05V程度良くなったり、ショットキーダイオードを変えると0.1V程度変わったりと、まさに部品次第で得られる結果は変化します。

また別のテストで22μHのコイルを別のチョークコイルに変えてみましたが、やはり特性に違いが見られました。

100μHのマイクロインダクタでも電流容量が20mA程度の超小型タイプにしたら、予想通りほとんど電流は取れませんでした。(まぁあたりまえ)

ですので、この記事をお読みになられている方がもし同じHT7750というICを使ってDC/DCコンバータを作られても、今回のグラフと全く同じ昇圧特性の回路が作れるということでは無いということには注意してください。

良くなる場合もあれば悪くなる場合もあります。

但しHT7750にはテンガロンハット型のPFM制御特性があり、多少なりともフラットではなくあのような出力曲線になる事は違いないと思います。

非常に小さな負荷ではかなり安定した5Vが得られるのですが、ちょっと負荷をかけると怪しい曲線を描くようになります。

これを完全に解消できるのか、またどうすれば改良できるのか、それは皆様の実験にお任せします。

一個63円で、周辺部品も少なく簡単に電池一本から5V(最大定格)が作り出せるHT7750は、5mmLED1〜3個くらいのLEDライトや、小型の電子機器の電源には色々活用できそうですので、皆さんも何かに使われてみてはいかがでしょう。

|

西村様よりHT7750を使って「極限まで配線を最小化」した場合の特性などの情報を頂きました。 またフェライトコアを入れた場合にも改善されるとの事です。 配線の取りまわしに余裕を持たせた場合はやはりテンガロンハット型の特性を示しますが、最低限の長さまで配線を短くすると特性は良くなるというご報告です。 以下、西村様の計測結果。 >http://www.akita-noken.go.jp/~download/HT7750A_Graph.jpgに特性グラフをあげておくので覗いてみて下さい。 タンタルコンデンサーを使い配線も短くすると、フェライトコア無しでも非常に良い特性を持つようです。 |

| |||||||

|

【投稿受付終了】 本ページ(この記事専用)の『迷い箱』(投稿コーナー)の受付は終了しました。 現在は過去の投稿の閲覧のみ可能です。 |

|

edyさんの所からたどってきました お世話になります この度の特性を見て、じゃじゃ馬みたいな感じと思いました。 コイルは秋月の物です共立も同様の物があるようです マイクロインダクタ 47μH(10個入) edyさんのレポートで此が良さそうな気がして未だICが到着していませんが来たら、白LED点灯を楽しみます 3.3Vのもついでに買っていますので電池で動くCPUの電源にしようと 色々な情報盛りだくさんなので此からもお世話になります SEC 様

|

|||

| お返事 |

SEC 様いらっしゃいませ。 秋月の47μHのコイルですが、「10個入り(100円)」で売られている「マイクロインダクタ(アキシャルリードタイプ)の物は電流容量が小さすぎて今回の用途では適しません。本文中で(テストしたのは100μH品ですが)「予想通りほとんど電流は取れませんでした」と書いたものです。 同じ47μHならもう1つの「SMDインダクタ 47μH 0.36A(20個入)」(200円)が電源用の超小型コイルですので今回の用途には適していると思います。現物を購入していないので評価はできませんが。 お返事 2007/5/22

|

||

| 投稿 |

ちょっと大きいですけど秋月の電源用インダクタ(コイル)22μH(4個入)はいかがでしょうか? はしもと 様

|

||

| お返事 |

電源用途には適したコイルだと思います。 今回のHT7750用では、改造目標の小型懐中電灯のスキマに入らないので購入予定から外しているコイルですが、場所に関係なくDCコンバータを作るのでしたら適していると思います。 逆に、HT7750で必要とする電流値に対してはじゅうぶんすぎてもったいないかもしれません。 その定格で、直径はその大きさでも良いのですが、厚みが1/3以下であれば… よく似た形・大きさのコイルは数個買ってあるのですが大きくて目的のスペースには入らないので、当面はバラックでのテストや特性測定をする気が起きないで放置している状態です。 お返事 2007/6/1

|

||

|

いずれは HT7737 も販売してくれそうですね。 HT7737 が同じ値段ででたら、買おうと決意しています。。。 HT7727 が本当に 3.3V で使えるか不安なので; はしもと 様

|

|||

| お返事 |

全シリーズを置いてくれると楽しいのですが(^^; HT7727で3.3V?(7727は2.7V)、HT7733の事でしょうか。 3.7Vがあると丁度白色LEDの点灯用の最大電圧という事で、ほぼ電流制限抵抗無しで使えそうなのですが、入荷するのかな…。 HT7733で制限抵抗無し、電流の制限は「コンバータの電流供給能力に任せる」という方法でHT7733でLEDの点灯回路を作ってみるつもりですが、HT7737が売られたらすぐに交換できるようにIC部分はソケットにしておくか、また別の基板を作るか。悩むところです。 お返事 2007/5/2

|

||

|

初めて投稿します。 HT7750に使うコイルですが、良いコイルっというのはどのようなコイルなんでしょうか? やっぱり直流抵抗の低いものがいいのでしょうか? ちなみに、HT7733という3.3V出力品も売り始めたみたいです。 (匿名希望) 様

|

|||

| お返事 |

「良いコイル」と一口で言っても難しいものです。 店頭で見て「おお!これは良いコイルだ!、家宝にしよう!」というものではありません(^^; 色々なコンバータ回路、コンバータICのデータシートを見てもだいたい「100μH」と書いているものが多いのですが、それら全ての回路で全く同じA社のA-100(仮名)という100μHのコイルを使えばいいというわけでもありません。 100μHのコイルでも全体の大きさ、巻線の太さ(直流抵抗)、コアの形状、コアの材質など様々な要件でコイルの性能が違ってきますし、それぞれに最も効率良く働く電気的特性の違いも出てきますから、どのコイルが「良いコイル」かと言うのは非常に難しいですね。 ほぼ同一の形状で直流抵抗が大きいか小さいか、で比べれば直流抵抗の小さなコイルのほうがより大きな充電・放電電流を流せるので効果は高いです。 どれだけ電流を流せても飽和してしまってはそれ以上の性能は得られないのでむやみに大きな物が良いのではないあたりも設計上難しい所なのですが。 コイルに磁束を溜めたり放出したりするのに、色々な計算式(詳しくは専門文献をご覧下さい)で数字を求めて計算上は適した値を知ることができるのですが、なかなか実際の発振回路ではその通りにゆかないのも苦労の種です。 下のほうでJB様も気にしておられるように、HT7750のFETの引き込み性能もどれくらいで、というのが正確に分らないと計算式ではちゃんと計算できませんので、ある程度は今回のテストのようにカットアンドトライで試してみない事には実際の結果としては分りません。 また回路の設計目的によって ・大出力を得る →→ インダクタンスを小さくする ・変換効率を上げる →→ インダクタンスを大きくする という方法を取りますので、データシートに「100μH」と書かれていたからといって必ず100μHのコイルを使用するとも限りません。 インダクタンスの大小ではなく、ご質問にある「直流抵抗の低い物を選ぶのは良いか?」については、ほぼそれは間違いでは無いと思います。 今私はHT7750で定格最大出力にかなり近い60mA程度の電流を流せる回路を「より小さく」できないかと部品を探していますが、「より小さいサイズのコイル」と「大電流化の為にインダクタンスの小さな物」という方向は重なるのですが、それでいて「同じインダクタンスでより大電流のもの」がなかなか市販品(しかも大阪日本橋の店頭で買える物)が見つかりません。 携帯電話充電器の基板に付いていたような22μHで1Aくらいの超小型のコイルがどこかに無いか、そして市販で入手できる希望の部品が今回の目的で良い結果が出るのか試せれば良いのですが。 HT7733が売られ始めたという事は、「白色LEDをいくつか点灯させる」という目的の為だけであればHT7750のように5Vからバラスト抵抗を接続して電圧を下げて使う必要も無いし、電池から昇圧する電圧がかなり低くなるので変換効率などの面で見ても「楽ができる」コンバータが作れそうですね。 わざわざ「良いコイル」を探さなくても良くなったかもしれません。 こんどHT7733を買ってみます。 お返事 2007/4/30

|

||

| 投稿 |

お返事ありがとうございました。 コイル選びも一筋縄ではいかなさそうですね(^^; 文面から思うに、LEDを点灯させるだけならばHT7733の方が気を使わないですみそうですね! 一応、両方買ってみて遊んでみようかと思います。 ありがとうございました! (匿名希望) 様 2007/5/2

|

||

|

初めてメールします。 早速ではありますが、HT7750の記事を見まして、コンバータなるものを作りましたが作動しません。回路図を十分に把握してないのも原因だとは思いますが、部品の選択ミスも考えられるのでそのあたりのご意見聞かせてもらえないでしょうか。 ・コイル、マイクロインダクタル、56μH ・ダイオード、ショートキータイプ、1A 40V ・コンデンサー、電解コンデサー、アルミ、47μFと100μF ・コンデンサー、積層セラミック、0.1μF 以上 ですのでよろしくお願いします。 もし選択に問題なければ、テスターは持っていますので、チェック方法なんかも教えていただくと助かります。 初心者 様

|

|||

| お返事 |

部品の選択に間違いは無いと思います。 電解コンデンサはどちらも耐圧6.3V以上あれば大丈夫です。写真では入手しやすい10Vのものを掲載しています。(出力側の100μFは10V品推奨) コイルは写真の大きさの物よりよほど小さな電流しか流せないもの、数値が小さなもの、などでもテストしましたが「発振しない」という事はありませんでしたので、ご使用になられた56μHのコイルがどれくらいの電流容量の物かはわかりませんが、コイルの部品選びが原因で発振しないという事も無さそうです。 共立電子の3Fでパーツを買われたのなら多分、写真の物と同じ緑色の物を使われていると思います。 回路図も部品が数個だけとたいへん簡単な物なので間違う点は少ないとは思いますが、初心者の方ならこの回路でもよくわからない部分があってもおかしくはありませんので、実際の部品を使った基板のパターン図を掲載しますね。   もちろん皆さんご存知でしょうが、LEDもダイオードの一種なので極性があります。 電解コンデンサにはパッケージに−側などを明記した印刷があります、基本的には足の長いほうが+です。 コイルなど、今回の写真のものより大きな品を使われる場合は絶対に図の通りの位置に挿さなければならないという事ではなく、多少は違う位置に移動してもOKです。 この部品配置例では、動作確認用の白色LEDと抵抗(82Ω)もDC/DCコンバータ回路といっしょにユニバーサル基板上に配線してしまっています。 HT7750のデータシート上の回路図には無い部品ですので注意してください。 基板上ではHT7750より左側が電源入力と昇圧用の部分、右側が出力側と平滑コンデンサなどに分けられています。 「おまじないコンデンサ」の0.1μFはなるべくHT7750のすぐ近くに置いてください。遠いと意味がありません。 図の中では赤と白のリード線で配線している所に電池ボックスからの配線を+−を間違わないように接続して、電池を2本入れればLEDが点灯するはずです。 正常動作なら電池一本の1.5Vからでも昇圧してLEDを点灯できます。 LED一個程度の負荷ならコンバータが正しく働いていればほぼ5Vに昇圧されているはずですので、出力側の100μFの電解コンデンサの2本の足にかかる電圧をテスターで測れば5V近くを示すはずです。(電池一本でも4V前後でしょう) 動作が不安な場合は、いちどLEDを外してみて、無負荷状態で5Vまで昇圧されているかを確認してみてください。 最初はLEDをハンダづけせずに、先にこの無負荷テストをしたほうがよいかもしれません。 またLEDはリード線で基板からは外付けしておいて、いつでもリード線を繋いだり外したりできるようにしてテストするのも良いでしょう。 テスターに「直流電流レンジ」がある場合、電池と基板の間にテスターを直列に接続して、「直流電流レンジ」で流れる電流を測ってみましよう。 電池二本の3Vから5Vに昇圧して、LEDが一個点灯しているならば電池の消費電流は50mA〜70mA程度流れています。(多少の違いはあります) もし電流が200mA以上流れている場合は配線ミスか、HT7750が壊れています。 LEDが点灯しない場合で、電池2本でも全く電流が流れていない場合は、配線ミスやハンダ付けミスが考えられます。 LEDが点灯しない場合で、HT7750がショートしていない場合だと、コイルとHT7750の3番ピンを接続している点の電圧は電池の電圧と同じになります。 またショットキーバリアダイオードを通って2番ピンに接続されている点、出力側の100μFにかかる電圧は電池の電圧−0.2〜0.6V程度になります。この状態ではHT7750はショートはしていませんが、発振動作もしていません。 発振動作をしていなくても、電池が二本で3Vでは白色LEDがなんとか点灯する電圧ですので、ちょっと光ってしまって発振動作で昇圧されているのか、発振していなくて単に電池の電圧だけで光っているのかが判別つきにくいかもしれませんので、必ず電池二本の場合と電池一本の場合を比べるなどしてそれぞれで動作を確認してみてください。 お返事 2007/4/29

|

||

| 投稿 |

まずは、ご親切にご丁寧に解説いただきましてありがとうございました。 おかげで、コンバータ作りがライフワークにならなくてすみました。電圧は乾電池一本でも4.97Vまで上がり、LEDも明るく煌々と輝いています。 今後はこのコンバータを使って、経済性にすぐれたLED点灯方法の研究に邁進したいと思います。 初心者 様

|

||

| お返事 |

無事動作したようでなによりです。 電池一本でもじゅうぶん明るく白色LEDを点灯させられる回路として、色々遊んでみてください。 お返事 2007/5/1

|

||

|

コイルの選定がよろしくないように思えます。 スイッチング周波数が100KHz以上ですから、それなりに気をつけないと。 あと、出力が100mAでもコイルに流れるピーク電流ははるかに大きくなります。定格100mAや200mA程度のコイルでは可哀想すぎでしょう。 JB 様

|

|||

| お返事 |

そうですね。良いコイルが有るといいのですが。 HT7750を使って100円ショップの単三×2本の小型懐中電灯をLED化できたら良いと思って試してみたのですが、なかなか条件に見合ったコイルがみつかりません。 回路を仕込む場所の関係で、写真の緑色のマイクロインダクタの大きさ(太さ)でせいいっぱいなのです。(実はこれが最も大きな障害) 最大60mAが取れればいいのでMAXの性能は必要無いのですが、組み込む場所の制限で普通の大きさの電源用コイルは使えないのが難点です。 ボビンに手巻きで…という手もありますが、それだと製作記事として他の方が作られる時に再現性が悪いので「気の迷い」では使えません。 当サイトを見て自分で製作してみよう!と思われる方の大半は電子のプロではなく、初心者の方が多いようなのでなるべく入手性が良い市販品を選んで使わなければなりません。 今回の記事では上記の制限内で、更にHT7750を売っている共立の3Fで手に入るコイル・インダクタの中から選んだ物を使ったわけですが、大きさ制限も厳しいので目的にあった良い品は無かったようです。 何か良いコイルがあれば教えてくださいませ。 お返事 2007/4/25

|

||

| 投稿 |

3Vから持ち上げようということならコイルは大丈夫かな?115KHzでデューティ75%ということですから、100μHだと理想条件で200mA弱ですね。 ただ、ここからダイオードのドロップを考えて3V=>5.5V位の変換をさせようとすると50mAくらいが計算上の限界かな?実際には効率100%というわけにはいかないので、7掛け位と見込むと35mA程度がいいところではないでしょうか? JB 様

|

||

| お返事 |

もう少し周波数が高いと小さなコイルでも効率が上がるはずですが、100KHzあたりだと今使っているコイルではだいたいその計算の通りでしょうね。 電流容量の大きな品(500mA〜1A程度)で、サイズ的にもなんとか入る物を今物色中です。 もう1つの解決策として、小さな懐中電灯をやめて、空間に余裕のある懐中電灯にターゲットを変更するという方法も・・・ お返事 2007/4/26

|

||

| 投稿 |

なかなかそこらのパーツ屋ではコイルが入手できないんですよね。 Digi-KeyやRSコンポーネンツなどで探すと、1Aクラスのコイルが見つかると思います。 インダクタンスはもう少し小さい方が良さそうです。 ただ・・HT7750のドレイン電流がどのくらいまで許されるか。 JB 様

|

||

| お返事 |

HT7750のドレイン電流の最大値というか…HT7750の引き込みFETの弱さは既に体験済みです。 ブレッドボード上で測定をしている時に、ほんの一瞬「パチッ!」(本当は音すら出ていない)という程度にコイルの足がショートしたのですが、数ミリ秒のショートでHT7750はお亡くなりになってしまいました。 大きな電流に対応したFETであれば、数秒くらいショートして過電流を流してもICが過熱して煙を上げた末に焼ききれるとかですが、さすがに小電流用のHT7750では引き込み用のFETもかなり弱いようです。 コイルは、幸せ探しの旅を続けます。 お返事 2007/4/27

|

||

|

takebeatの写真日記「LEDチビライト(オーム電機 TB-10S)」 http://plaza.rakuten.co.jp/takebeat/diary/200703190001/をみてOHM の 5mmLED 1AA のプラスチックの¥598のライトを買ってきてなかをみたら小さな3本足のIC,ダイオード,小さなインダクタ,100uF 10V のコンデンサだけでした。 もしかして HT7750 もコンデンサは1個でも昇圧できるのでしょうか? HT7750 でちゃんと作っても100mA ってことは OHM のはあと7個LEDを追加できるのですが、無理なんでしょうね。。 たろう 様

|

|||

| お返事 |

そこは、迷い箱に何度か投稿頂いているカマダ様のブログですね。 HT7750について(というかコンバータIC全般について)、入力電圧(電源)が安定している場合は入力側のコンデンサはつけてもつけなくても構いません。 チョッパ型(スイッチング型)の電源では電源のインピーダンスが高い場合はコンデンサを付けないと発振動作で高速に変動させながら電流を流す際に入力電圧が不安定になることもありますので入力側に安定用のコンデンサを付けることが一般的ですが、LEDライトのように電池電源ではそれほど気にする事も無くつけていない製品がほとんどです。 この不安定さは大電流を流すほど大きくなりますので、大電流用のコンバータでは入力用コンデンサや周辺の回路にも注意を払います。小電流では不安程度も低いので手を抜いても良い機器の場合は手を抜くことが多いです。 ですので、HT7750でも入力側の47μFのコンデンサ(この容量も適当…)は電池電源で100mA程度までの出力なら特に必要ありません。 この記事を書く際の実験では、電池電源で入力側コンデンサを付けたり外したりした場合、また容量を10μ〜200μ程度のものに変えた場合に、出力電圧が0.01V〜0.02V程度変化することは確認していますがこの程度の変化はまず実用回路では問題ありません。 OHMのそのライトにLEDを追加できるかどうかは私のほうでは全くの不明です。 もしそのライトに使用されているDCコンバータICが電源電圧が電池一本の1V強の状態で200〜500mA程度の電流を流せて、コイルもその定格通りに働くような最適な物が使われているのであればLED8個くらいはじゅうぶん明るく点灯させる事ができるでしょう。 もしそのライトに使用されているDCコンバータICとコイルの組み合わせが20〜50mA程度でせいいっぱいの部品であれば、LEDを2個に増やしただけでも暗くなってしまうかもしれません。 見た目が同じ3本足の部品でも、その性能が10倍以上違う物は平気でありますから、見た目では判断できません。 使用されているICの型番・定格がわからない限り、そして使用されている周辺部品の定格や回路の作りがどうなっているかがわからない限り、「HT7750でちゃんと作っても100mAってことは・・・」という理論展開は全くできませんよ。 あまり大きな電流が取り出せそうに無いのは想像の範囲では予測はつきますが、ちゃんと調べないと何もわかりません。 7個全部を増やすのは無理でも、2〜3個増やして少し明るくすることはできるかもしれません。 既にライトを分解して基板が見える状態にしているのなら、ここはぜひ「何個まで増やせるか?」実験にチャレンジしてみてはいかがですか? 楽しいですよ。 お返事 2007/4/22

|

||

|

こんにちは、実験ありがとうございます。 テンガロンハット特性があるとは知りませんでした。 私は電池を一本または二本でしか実験したことがありませんので。 4V付近でいったん落ちるのはなぜなんでしょうね? ただブレッドボードでは書かれているとおり特性が悪くなると思います。 ここしばらくほったらかしにしていたのですが、刺激を受けてまたやってみようとおもいます。 ありがとうございました。 edy 様

|

|||

| お返事 |

edy様、面白いICの入荷情報をお教え頂きありがとうございました。 買ってから3回くらい日にちを変えて組み立ててはバラしてとテストをして、だいたいの特性が見えてきたので最後にまとめて通しテストをしてグラフ等を作ってみました。 4Vから上では、一応発振はしているのですがほとんど昇圧せず、単に入力電圧からコイルとダイオードで下がった電圧がそのまま出ているという感じですね。約4Vから下で急にPFMパターンが変わります。(なんで5Vから上じゃないのか…) この部分では昇圧能力がすごく弱いので、ちょっとでも負荷をかけると出力電圧が下がってしまいます。 帽子の左の"つば"の部分、綺麗な上下カーブではなく微妙に電圧が上がったり下がったりしながら低下してゆく特性について。 乾電池1〜2本ではこの部分を使うことになります。 HT7750を買って最初の実験は「電池でLED点灯用」にとテストをして100Ω/100μHのグラフと同じような特性のテスト回路が出来上がり、ニッケル水素電池2本の場合は最も長続きする2.4〜2.2V程度の部分で電圧が下がりますし、電池一本では1.5〜1.0Vの真ん中あたりが最も落ち込んで暗くなるという、ライトの電源として使用するにはとんでもない特性のコンバータが出来上がってしまったのです。 それで「うまく電池のオイシイ所を使ってLEDを明るくすることはできないのか?」と色々とコイルを変えたりしてみた結果が今回の記事内容です。 実験中は3個買ったICを取り替えながら個体差実験も行いましたが、テンガロンハット型の特性はどれか一個が壊れているわけでは無いようで、どのICでも同じでした。 そちらでもまた何か実験結果が出たら教えてください。 お返事 2007/4/15

|

||

(C)「気の迷い」 Kansai-Event.com

本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい