海外Li-ion充電器 part-2

Shekor SK-450T

UltraFire WF-188

* 記事を掲載 2010/3/19

* SK-450T[改良してみる]を追加 2010/4/3

* WF-188を掲載 2011/3/4

海外リチウムイオン充電器の解析と比較は「海外Li-ion充電器を比べてみた」で数台行いましたが、今回また1つ購入しましたので中身を覗いてみましょう。

UltraFire WF-188を購入しましたので追加しました。

| ■ Shekor SK-450T [購入時 $10.28] |

Shekor(世科電子)製SK-450Tです。

Shekor(世科電子)製SK-450Tです。18650/17670/18500/17500/14500/

16340(RCR123)タイプのLi-ion充電池が2本まで同時に充電できます。

充電管理は左右のスロットで個別です。容量の違う電池、残容量の違う電池の混在が可能です。

箱にはConstant current/constant voltage mode(定電圧/定電流充電方式)と書かれています。

本体裏にはOUTPUT DC4.2V 450mAと書かれています。

充電器内部にはAC100Vからの電源部は持たず、12V/500mAのACアダプターが付属してきます。(100-240V対応)

DC入力は9V〜32Vとたいへん広く、ケーブルさえ用意すれば自動車のシガープラグから12V/24Vを供給することもできます。

中華製品にしては珍しく化粧箱に入っています。もちろん、中国郵便局を経て送られて来ていますので箱はボコボコに潰れています(笑)

説明書の類は入っていませんが、箱には以下の効能書きがあります。

・Litium battery position and negative polarity protection

・Litium battery position and negative polarity protection・Charging for the single section of litium battery (at the same time for two sections)

・Constant current/constant voltage mode for charging, also in the not too hot and dangerous situations it enables the maximum charging rate of the hot regulatory function

・Wide scope DC input (9V〜32V)

・Charging voltage output 4.2V±1%

・Automatically rechargeable

・Low voltage trickle battery charging protection

・Soft start surge current limiting

・Charging protection and automatically power off (drain current less than 5 microamp.)

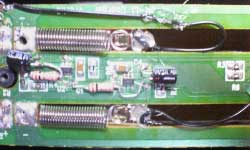

中の基板です。

大きくわけて左側の「MC34063使用スイッチング電源部」と中央の「充電器回路(2スロットぶん)」に分かれています。

肝心の充電器回路の部分が白い樹脂で固められていて、中身がどうなっているのか隠されています。

待機中にLEDがパルス状に点滅していたり、充電完了時にパッと消えるあたりからも、オペアンプによる電流検知だけでLEDを点灯させてるのではなく、何かマイコンチップで電圧監視をしたり充電制御をしているタイプの充電器なのでしょうか。

それにしても樹脂で隠されている面積も小さく、それほど沢山の部品がここに集約されているようには見えません。よっぽど凄い企業機密が隠されているのでしょうか?

幸い柔らかなシリコン系の樹脂だったので、温めながら剥がしてしまいました。

「もしチップオンモールドのICが隠れていて、シリコンを剥がしたら壊れてしまうと嫌だなぁ」と思いながら慎重に作業を進めると、幸いそうではなくチップ部品がいくつかだけ載っていることがわかりました。

マイコンのようなピン数が多く高機能の制御チップは見当たりません。

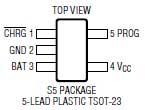

2つのスロットぶんで同じ回路が2つ、それぞれに5ピンのチップ部品と抵抗・コンデンサが付いているだけで、いつもは見かけるトランジスタなどの姿も見当たりません。

唯一の制御部品っぽいこの5ピンのICらしきチップで充電管理から充電電流のスイッチングまで全部こなしているようです。

そしてこれはどこかで見たような気がする回路・・・。

そう、「リチウムイオンバッテリー専用充電IC」であるLTC4054-4.2と全く同じピン配置・構成ではありませんか!

そう、「リチウムイオンバッテリー専用充電IC」であるLTC4054-4.2と全く同じピン配置・構成ではありませんか!箱に書いてある効能書きの高度な充電機能・保護機能はまさにLTC4054-4.2の機能にほかなりません。

唯一気になるのは、プログラム抵抗の値と充電電流との関係がLTC4054-4.2と少しだけ違うように見えることでしょうか。

そして、詳しく調べて行くうちに判明した意外な(中華製品ならいや普通か…)事実からも、これはリニアテクノロジー社のLTC4054-4.2ではなくピンコンパチブルな別の会社の別製品であると認識すべきことになります。

まぁそれは追々記述するとして、このSK-450Tは以前リチウムイオン用充電器をいくつか調べた「海外Li-ion充電器を比べてみた」の時点での希望であった「リチウムイオン電池専用の充電制御チップを使用した充電器」なのです。

● 充電回路

LTC4054-4.2似のIC一個で充電回路はすべて賄われていてとてもシンプルです。

LTC4054-4.2似のIC一個で充電回路はすべて賄われていてとてもシンプルです。バッテリーの有無のチェックからはじまって、充電開始時のスロースタート、定電流/定電圧制御、規定電流以下になった時点での充電停止、LEDでの状態表示。などを箱に書かれた説明通りならばすべてIC一個で行っています。

充電電流はPROG端子に接続された抵抗値で決められ、最初は480mA前後で、時間が経って充電が進めば下がってゆきます。おおまかに見て何らかの制御はされているようです。(詳しくは後にグラフで)

いくつかのパターンで実測したところ、出力電圧は開放時4.2V、充電完了間近で4.22Vまでほんの僅か上がりますが問題はありません。(充電開始時は電池の電圧により相応に下がります)

充電完了を検知(充電電流が規以下まで下がる)すると、自動的に充電電流はカットされて0mAになります。(誤差の範囲で数μAは出ているかも)

● LED表示回路

使用されているLEDは赤色の単色です。

充電制御用ICからLEDの点灯状態は制御されていて、表示は

・待機中 消灯■で1秒に数回、一瞬だけ赤■の点滅 (暗くチラチラしています)

・充電中 赤■常時点灯

・満充電 消灯■

となります。

● 充電グラフ

それでは、実際に定電流/定電圧制御が行われているのか、確かめるために電圧・電流を測定しました。

何段階かで電流の制限状態などが切り替えられているようですが全体では定電流の区間は無く、電池電圧が上がると電流がどんどん下がる準定電流充電だけのようです。

LTC4054のようにちゃんと定電流/定電圧制御…はできない充電ICのようです。

やはりピン互換なだけで、中身はかなり機能を低めた製造費の安い似た物ICのようですね。

箱の説明には「定電流/定電圧制御」なんて書かれているという事は、製品化された当初はLTC4054のようなICを使っていて、途中から仕入れ値の安い似た物ICに変えられた?‥‥とか邪推してしまいます。

ただしTR-001のようにアナログ部品だけで準定電流充電していて満充電検知などが無い充電器とは違い、一応は「電池を入れたかどうか」「充電できる電池かどうか?(異常な定電圧などではないか?)」「充電電流は一定まで下がったか?(完了判断)」はICの内部で判断されているようです。

充電電流が約60mA前後まで下がると充電出力はストップされ、LEDが消灯して充電が終わります。

※ 再充電については後ほど検証します

またテストした結果では「異常温度による電流制限機能」「電圧の低い電池には電流を絞る機能」も有効でした。

電池電圧が低い場合は少しだけ電流を絞りますが、LTC4054のように規定の1/10まで落とすという事も無くほんの少ししか落としません。

異常温度の検出はピンにハンダごてを当ててICを過熱させると動作します。LTC4054では内部温度が120℃くらいで防護機能が働くようなのでこのICも近いものがあるのでしょう。ICに温度保護(過発熱による破壊から守る)があるからといって、充電中の電池の温度を監視して安全機能が働くなんて事では無いので誤解されませんように。

2600mAh(と表記はされている…)18650に充電してみると、約9時間もかかりました。

十数時間もかかる充電器よりはマシですが、HXY-042Vの4時間半の約2倍はかかる(充電電流が少ないので当然ですが)のであまり嬉しい充電器ではありません。

充電末期の電圧は約4.22VとLi-ion充電池の最大電圧はほぼ越えていないので特におかしな状態になったりすることは無いでしょう。

続いて16340を充電してみましょう。

もちろんこのグラフでも定電流/定電圧制御が行われていないのは明白です。

● 再充電機能

箱には「Automatically rechargeable」と書かれています。 日本語にすると「自動再充電」です。

再充電???

バッテリー充電器には珍しい記述と機能ですが、これはLTC4054-4.2が単に充電器を作る為のICではなく、機器に内蔵して機器内でバッテリーを充電する回路として使用できる事に起因していて、機器が常に電源に接続されている状態で満充電にしてから電気を使い、「ある電圧まで下がったら、自動的に充電を開始する」という目的で使用できるようになっているものです。

この充電器に使われている似た物ICにもその機能はあるのか?、そしてその機能は充電器上で働くのかにも疑問が湧きますね。

バッテリーを抜き差しして充電専用に使用する充電器ではほとんど不必要な機能ですが、この機能があるとどんな働きをするのか見てみましょう。

用意したものは、使い込んで少しヘタってきていて、満充電後でもじきに0.1V程度は電圧が下がってしまう16340です。(メーカー・型番は伏せます)

(LTC4054は4.05Vなので、このあたりも違う)

再開までの間隔は回数を追うごとに広くなり、再充電一回の充電量は回数が進むと少なくなるようで、満充電を検出した時点ではまだ電池は満充電いっぱいいっぱいまでは充電されておらず、再充電のたびに少しずつ追加充電されて満充電に近づいているようです。

実際には短時間の再充電で追加充電される容量はごくわずかですから、充電中LEDが消えた時点で電池を取り外しても実用上問題は無いでしょう。

ただこういう再充電がはじまってしまうような電池を充電した場合、充電開始から数時間後に「充電できたかな?」と充電器を見た時に、偶然再充電期間中でLEDが点灯していたら・・・それが果たして再充電なのか、まだ本充電中なのかを見た目から判断することはできません。

その状態から更に10分後にまた見てみて、LEDが消えていたら再充電中であってもう電池を外しても良かったのかもしれませんね。

● 左右スロットの差異・・・

さて、ここから先はあくまで私が購入した一台だけの不具合だとは思いますが、このSK-450T(特定の一台)にはちょっとがっかりです。

左側のスロットは開放電圧で4.20Vと理想的なのですが、右側のスロットには4.15Vしか出力されていません!

データロガーで記録を取る前の回路テストでも、充電電流も右側は少なく充電時間も少し長くかかるようでした。

回路は至ってシンプルで、左右どちらのICにも正しく電源電圧がかかっています。充電電流プログラム用の抵抗も異常が無く、プログラム電圧も同じなので片方だけ充電電流を落としてしまうような部品ミスなどではなさそうです。

色々と調べましたが、結局はこの似た物ICの中で出力が落ちていて、このICの品質のバラつきが原因のようです。

「Charging voltage output 4.2V±1%」という事なので4.15Vという1.2%の誤差はほんの少しだけ誤差範囲から外れてはいますが、まぁ「ほぼ誤差の最大値」で収まっていると考えれば不良品とは言えないギリギリの程度です。

でも、これが実際の充電に際してどの程度の差異を生むのでしょうか?

単純に「充電容量が1.2%だけ少ない」という事で終わる?、それとももっと何か違いが出る?

そこで18650と16340でそれぞれ実験してみました。

単に充電時間が長くなっても容量が同じ程度まで充電されるのでしたら気には留めませんが、グラフを見てわかるようにLi-ion充電池の満充電の定格電圧まで上げられないということで、時間がかかった割には充電容量は少なくなってしまい、このSK-450T(特定の一台)では右側のスロットでは満充電はできないという事ですね。

12%程度容量が少ないのでこれはライトのランタイムでも体感できる差を生むかもしれませんし、電圧も低いのでMC-Eを直接駆動するライトのように大電流が必要で初期電圧の高さで明るさが得られるようになっているライトでは光量も少し減ってしまいそうです。

右側スロットで充電した電池は、LEDが消えた後に左側に移してちゃんと満充電にしてやらないと気持ち悪いです。

先に書きましたように、これはあくまで私が購入した一台だけの不具合だとは思いますが・・・、もしSK-450Tを購入されたらテスターで両方の充電スロットの開放電圧を計ってみて、正しく4.20Vになっているか調べてから使ったほうがよさそうです。

両方が4.20V出ていればそれは正常品(アタリ!)で、もしどちらかの電圧が低ければちょっと困った個体という事になります。

幸いこの似た物ICはLTC4054-4.2とピン互換がありますので、LTC4054-4.2を購入して付け替えてしまうという手もありますね(笑)

プログラム抵抗の値は少し違うようですので抵抗も一緒に付け替えて、正しく450mA定電流/定電圧充電ができる充電器に改良してしまうのもいいかもしれません。

5Vの電源回路は付属のACアダプターから12Vを供給した状態で、両方のスロットで同時に450mA使ってもドロップしませんので大丈夫なようです。

● 実は・・これを購入した理由

● 実は・・これを購入した理由昨年16340電池を1組買ったのですが、届いて見るととても長い電池だったのです。

今までも長さが若干長い16340は持っていましたが、今回届いたのはWF-138充電器に入らないくらい長いのです!

もちろん16340一本を使うライトのほとんどでキャップが閉まりません。手持ちでは全滅・・・。

16340×2本が入って、+側も−側もスプリングになっているライトでやっと入るものがあるのでそれで使うことにしていますが、ここまで長い電池を作るTrustFireは凄いと思います。

WF-138で充電できないのでWF-139にスペーサーを入れて充電するか、ほか何か充電器を増やすか・・・という事で、スライド金具式で16340〜18650まで対応しているこのSK-450Tに白羽の矢が立ったわけです(^^;

ACアダプター式はあまり好きでは無いのですが、この際そこはガマンです。

ACアダプター式のコンパクトで18650×2本用など対応する電池のサイズが固定されている充電器は他にも色々ありますが、今回は各種サイズに自由に対応できる(「とても長い電池」にも最適!)という点もプラス要素として購入に踏み切りました。

ただ、「16340から」という事で電流値は少なめに設計されているのだと思いますので、18650のような大容量の電池を充電するのに少々時間がかかりすぎるのは不便かもしれません。

ただ、「16340から」という事で電流値は少なめに設計されているのだと思いますので、18650のような大容量の電池を充電するのに少々時間がかかりすぎるのは不便かもしれません。18650を入れると金具を端まで動かしてギリギリという感じですので、もしとても長い18650なんかが出てきたらSK-450Tには入らないかもしれませんね。

まぁ手元にはHXY-042Vがありますから、18650を一本だけ短時間で充電したい時にはHXY-042Vを使い、SK-450Tはあくまで「とても長い16340電池」などWF-138では入らないサイズの電池を充電する用途で使用することにしましょう。

● 改良してみる (4/3 追加)

「熱により保護回路が働いて」等の発言がありましたので、LTC4054-4.2のデータシートにある抵抗を使った発熱低減措置を行いました。

「熱により保護回路が働いて」等の発言がありましたので、LTC4054-4.2のデータシートにある抵抗を使った発熱低減措置を行いました。定電流モード期間にIC内部のFETの抵抗値を大きくして電流制限する時に、電源電圧と電池電圧との差が大きいので熱損失も大きくなり、結果的にICの発熱量が多きく高温になることを防止する回路です。

ICの電源に直列に抵抗を入れて、電流が大きな時には抵抗で電圧降下をさせてICの電源電圧を下げることで、ICの熱損失を少なくして発熱を抑えます。

ICの電源ピン直近でパターンカットを行い、小型の1Ω1/2W抵抗(500mAで0.25W発熱する為)を追加。電解コンデンサは基板とケース裏蓋の隙間が狭いので共立電子で売られていた超小型電解コンデンサを使用しました。尚超小型電解コンデンサは85℃品だったため発熱するICや抵抗から少し離しておきます。

ICの電源ピン直近でパターンカットを行い、小型の1Ω1/2W抵抗(500mAで0.25W発熱する為)を追加。電解コンデンサは基板とケース裏蓋の隙間が狭いので共立電子で売られていた超小型電解コンデンサを使用しました。尚超小型電解コンデンサは85℃品だったため発熱するICや抵抗から少し離しておきます。また「スプリングの抵抗が問題」との発言もありましたので、スプリングをジャンパーしてスプリングの抵抗値を無視した状態にも改造しました。

こちらはスプリング両端の電圧降下を抑え、定電圧モード期間の負荷抵抗(電池内部抵抗+スプリング抵抗)を抑える効果があり、後半期の充電電流の増加につながります。

スプリングをジャンパーするリード線ですが、電池マイナス電極金具が可動のため、何度も動かしているとリード線が疲労して断線、断線したリード線がケース内で遊んであらぬ部分とショートして充電器が壊れてしまう可能性がありますから、特にマイナス金具とハンダづけした部分は直接リード線部分に力がかからないよう接着剤やホットボンドなどで保護加工をしないと後で大変な事になります。

そういう壊れ方がわかっている方や、どう保護するといいのかわからないような方はこういう改造はしないほうが良いと思います。

改造後の充電状況です。

ピークと最初の1時間の電流値が改造前より少なくなってしまいましたが、追加した抵抗による電圧効果が影響しているのかもしれません。

発熱に関しては、大電流が流れている時には改造前には約70℃程度だったIC表面温度は約50〜60℃と10℃程度低くなりました。

ただ記事掲載以前に調べた特徴(いちいち全部詳しくは掲載していませんが…)と照らし合わせても、改造前のグラフの傾斜は「温度保護回路による電流低下」というよりは、素子内部のFETの特性などが関係する落ち込みのような感じですね。

保護回路が働くともっとガクンと落ち込みますよ。

スプリングの抵抗に関しては、前半の定電流モードでは「定電流」の原理からして影響はありません。

ショートしても2〜5mA程度変化する程度です。

後半の定電圧モードでは、スフリングの抵抗値に対して電流値で決まる電位差ぶんロスをしますので、少なければ少ないほど良いという事になり、スプリングありで電流値が約150mAの時点でジャンパーしてやると約180mA程度まで電流が増加しますから、劇的な改良ではありませんが充電後半の時間短縮には繋がるでしょう。

でも・・・・

結局、改造した場合には充電グラフの形は気持ちの良い物になりますが、充電にかかる時間はそれほど短くなるわけではありませんでした。

定電流モード期間に効能書きに書かれている450mA近くまで上がるかと思ったのですが、410mA程度では改造前の右肩下がりグラフの平均値とあまり変らないのでは変化に乏しいのは当然ですね。

スプリングジャンパーに関しても、定電圧充電期間の充電電流増加には貢献していますが、「断線した場合に充電器を壊す危険性」と引き換えに得られる物としては少し寂しいと思いますよ。

そういう危険性が無く、(錆びたり接触不良は起こすかもしれませんが…)安定して使えるスプリングを導通経路にしているのは合理的です。

つまり、ICの発熱を抑えたり、充電経路の抵抗値を下げる努力をこれだけしても、目に見える結果としてはほんの少し充電時間が短くなる程度で、人間が容易に体感できるほどの改善はされないという事です。

そこから導き出される推論は、「熱保護抵抗をつけていなかったり、スプリングで導通しているのは、設計時にテストして“性能的には全く問題無し”と判断された結果、このような充電器の完成状態になっている」と。

(本当にそうテストしているかは謎です)

「18650の充電時間を1時間ほど短くしたい!」という方ならこういう改造を行う価値はあるかもしれませんが、電子工作に慣れていてパターンカット加工なども楽々こなせ、また超小型電解コンデンサなどが容易に入手できる方なら趣味の範囲で改造されるのは楽しいかもしれません。

そうでない方は、この充電器はそのままの状態で使っても別に何か充電機能では問題があるわけではないので、わざわざ手間をかけて改造することも無いでしょう。

開放時の充電端子電圧を計って見て、私の個体のように片側やまさか・・・両側が4.15Vしか無いようなハズレ個体の場合は「そういう低電圧で弱い目に充電する充電器が当たった」とあきらめましょう(^^;

うちのSK-450Tは最終実験の際にICまわりを放熱用シリコンで固めて写真のような状態に戻しましたので、これ以降は改造やICピンまわりでの電圧測定などはできません。

うちのSK-450Tは最終実験の際にICまわりを放熱用シリコンで固めて写真のような状態に戻しましたので、これ以降は改造やICピンまわりでの電圧測定などはできません。この改造についてのご質問などの投稿は一切ご遠慮ください。

もし改造などをされる場合は、加工に関することや、抵抗値を変えたらどうなる?など全ては自己責任でお願いします。(改造報告なども不要です)

| ■ UltraFire WF-188 [購入時 $14.50] |

UltraFireのWF-139の後継機、WF-188です。

UltraFireのWF-139の後継機、WF-188です。WF-139は基本的には14500/17500/18500/17670/18650タイプのLi-ion充電池が2本まで同時に充電できましたが、CR123A/16340タイプの充電には端子はあるものの内部では配線されていなく、改造しないと充電できませんでした。

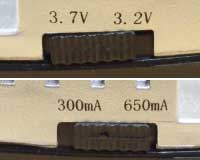

新型のWF-188ではその点が改良され、スライド端子の位置がCR123/16340でも届くところまで移動でき、スイッチ操作で充電電流が650mAと300mAに切り替えが可能となりました。

また対応電池電圧も3.7V/3.2Vをスイッチで切り替えでき、3.6/3.7V系のLi-ion充電池と3.2V系のLiFePO4充電池の両方に対応しています。

現時点では、対応電池のサイズの豊富さとLi-ion/LiFePO4両対応という点では、同時充電2本タイプの小型充電器では最強(?)の充電器のようです。

但し、WF-139ではDC12V電源(車のシガー端子等)にも対応していましたが、WF-188では省略されて電源はAC(100〜240V)のみとなりました。

● 切り替えスイッチ

● 切り替えスイッチ本体正面から見て右側が「電圧切替」スイッチ、左側が「電流切替」スイッチです。

先に書きましたように、電圧は3.7V/3.2Vが選択できます。

Li-ionタイプの場合は3.7V、LiFePO4タイプの場合は3.2Vに設定します。

CR123/16340サイズなどで充電末期電圧を3.0V+αで検出する3.0VタイプのLi-ion充電池なら3.2V設定でも充電可能ですが、それ用に設計されているわけでは無いので自己責任で使用することになります。

充電電流は650mA/300mAが選択できます。

650mAは1300mAh以上程度の充電池用、300mAはCR123/16340サイズなど小容量電池用です。

WF-139が約380mA充電であったのに対して、WF-188では650mAと約2倍近くに電流量を増やしているので、WF-138よりは短時間での充電ができます。

但し、電圧設定・電流設定ともに「この充電器の動作を決める」スイッチであり、右側スロットだけとか左側スロットだけとか個別に設定をすることはできません。

改造すれば電流設定は個別に設定できるようスイッチを追加できそうです。

● 金属端子の強化

● 金属端子の強化電池の触れる充電端子は金ビカで一瞬「金メッキ?」と思ってしまうかもしれませんが、真鋳(しんちゅう)です。

特筆すべきは中のスライド接点。

従来の多くのマイナス端子をスライドさせる方式のLi-ion充電器では、マイナスの電気経路としてスライド金具にテンションを与えるスプリングを導体として使っていて、スプリングの抵抗値などが多少なりとも問題視されていましたが、WF-188ではスプリングに電気を流すのではなく、ボディに真鋳の「摺り板」が貼られていて、そこにマイナス金具(の内側部分)を当てる形で導通を確保しています。

なかなか凝ったギミックですね。

ただ、導通を確保するためにこうしているのでしょうが・・・・摺り板とマイナス端子の接触が悪くなる時があり、電流測定をしている時に充電電流値が本来の半分程度しか流れない事がしばしばありました。

ただ、導通を確保するためにこうしているのでしょうが・・・・摺り板とマイナス端子の接触が悪くなる時があり、電流測定をしている時に充電電流値が本来の半分程度しか流れない事がしばしばありました。そういう症状が出た時にはマイナス電極あたりを少し動かすと回復したりします。

つまり・・・一見改善されているように見えるマイナス側の導通対策が、逆に接触不良を起こす原因を作っていて不具合が発生するということです。

この充電電流の低下は見た目では全くわかりませんから「あれれ?、通常の充電時間を過ぎてもまだ充電しているぞ!?」みたいなことになるかもしれません。

結局、スプリングの導通改善の時と同じく、補助配線を付けて改善することにしました。

● 中の基板と回路

DC12Vから電源を取れなくなったので、DCジャックやそれ用の回路も無く電源部分はシンプルです。

充電回路は定電流回路のみ、Li-ion充電池に推奨される定電流定電圧充電のための定電圧部はありません。

WF-139と同様に定電流充電でパルス状に充電を切って、電池の開放電圧が設計上の充電終了電圧に達した時に充電を終了するしくみです。

表示LEDは

・待機中 緑■

・充電中 赤■で1.4秒に一回、一瞬だけ緑■の点滅

・満充電 緑■

となります。

このあたりもWF-139の充電時の挙動と同じですので、WF-139の充電プログラムに3.7V/3.2Vの切り替えに対応したルーチンを追加しただけだと思われます。

※ 詳しくは「海外Li-ion充電器を比べてみた」のWF-139の項をご覧下さい。

● 実測値

● 実測値実測では電流設定スイッチを650mA側にした場合約570mA前後(590mA×0.9643デューティ比)、350mA側では約280mA前後(290mA×同)となりました。

表記より少し控えめです。

また電池一本の場合と二本の場合ではほとんど電流値には変わりはなく、一本でも二本でも充電時間に違いが出るようなことはありません。

UltraFire XSL18650 2600mAh(実容量約2400mAh)に充電してみたところ、完全放電(3.0Vまで使用)の状態から充電完了まで4時間30分かかりました。

定電流定電圧充電ではなく、定電流充電のためほぼ2400÷570=4時間12分に近い時間ですね。

ちなみに、2.7Vまで放電させた場合はちょうど5時間でした。

充電完了時、電池の開放電圧は4.19〜4.21Vです。(3.7Vモード)

電池を入れる部分がかなり広く作られている事と、直径の大きな電池用にプラス端子が2段になっていることで、写真のように太い26650サイズの電池にも充電することができます。

電池を入れる部分がかなり広く作られている事と、直径の大きな電池用にプラス端子が2段になっていることで、写真のように太い26650サイズの電池にも充電することができます。写真の26650(左)と18650(右)はどちらも3.2VのLiFePO4充電池です。

これから利用頻度も増えるかもしれない(あくまで"しれない"…)LiFePO4にも気軽に充電できるのは便利です(^^;

さいごに、このWF-188も2010年8月に買ったもので、他の中国製Li-ion充電器と同様に後日購入する場合や他のショップで購入する場合、中の基板が変わっている改悪版または変造品に変わる可能性があります。

あくまで私が購入した品での内容確認であり、今後購入される方が必ずこれと同じ品を入手できるかは運次第でしょう(^^;

| ■ さいごに |

以前何台か海外製Li-ion用充電器を見た時には「Li-ion用充電ICを使用したもの」は見つからなかったわけですが、今回見たSK-450TはそういうICを使用して部品を少なくすることに成功している充電器でした。

ちょっと性能的には「???」という物でしたが、小容量のバッテリーを充電するにはまずまず許容できる時間で充電もできるので続けて使用できる充電器でよかったです。

まだ手元にあって分解していない充電器などもありますので、時間があって気が向いたら分解して記事に追加するかもしれません。

[2011/3/4追加]

WF-188はおかしな基板の製品が出回ったWF-139の代替として、今ならUltraFire純正のマイコン仕様の品が入手可能かもしれません。

これもいつまで同じ物が買えるのか・・・・?

| |||||||

|

【投稿受付終了】 本ページ(この記事専用)の『迷い箱』(投稿コーナー)の受付は終了しました。 現在は過去の投稿の閲覧のみ可能です。 |

|

SK-450Tとは関係ない話になって恐縮ですが、現在こちらの充電器の購入を考えています。 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31897 Soshine なのでそれなりの性能を期待するも実際の性能は未知数です。一応カタログスペックは下記のようになっています。 Input: DC 12V 1200 mA Output DC 4.2V+-0.5V 1000 mA x 2 LED indicate: charge: red stand by: blue charge complete: blue polarity: blue Charging time for 1 or 2 pcs of 18650 (protected) or 18650 or 17670 or 17650: 1600 mAh - 1.9 hours 1800 mAh - 2.1 hours 2000 mAh - 2.4 hours 2200 mAh - 2.6 hours 2400 mAh - 2.9 hours 2800 mAh - 3.5 hours 出力1000mAx2と充電時間の記載が事実ならかなりイケそうな気がするのですが、直観的な視点からなにかお気付きの点がございましたらばコメントを頂ければ有り難く存じます。 ととろ 様

|

|||

| お返事 |

その通りならいいですね。 写真では「バネの抵抗問題」を解消する配線まで施されているようですし。(メーカーが施している措置ではなく、ユーザーが改造例として上げている写真かもしれませんが、キャプションが無いので) ユーロプラグなので私は手を出さなかった機種です。 お返事 2010/5/13

|

||

| 投稿 |

早速のお返事ありはとうございます。 ユーロプラグの件は承知しておりました。 実は最近、DXへHXY-042V2000Aの1本用を注文したところSW05-S050-05という違う型番の商品が送られてきました。性能は悲惨なもので充電完了まで5時間以上は裕にかかりました。 そこで気を取り直して2本用ならまだまともな物が来るかもしれないと思い注文したところ、今度はHXY-18650-2Aというそれらしい商品が届きましたが、実際に使ってみるともう目も当てられない悲惨な性能でした。頭に来て次の日の燃えないゴミにまとめて出してしまいました。 UltraFireのパルス充電の商品も中身が差し替えられていると聞きますし、もうDXからはまともな18650 用充電器は購入できないと思った所にSoshineの製品が目にとまったわけです。 これも実は中身が・・・なんてことになるかも知れませんが、乗りかかった船なので買って試してみたいと思います。プラグコンバータも一緒にオーダーします。 ありがとうございました。 ととろ 様

|

||

| お返事 |

ライトでも充電器でも、中華通販製品はすぐ中身が変るのが当然・・・という事をご理解されているようなので、今回の充電器もあまり期待はせずに買えば、当たりが来た時には反動でとても嬉しいかもしれませんよ(^^; お返事 2010/5/16

|

||

|

わたしもBam!Boo!さんのところでSK450-Tを購入したものです。 まずは結果から言うと左側電圧4.21V、右が4.18Vでした。やはり右側がなぜか弱いようです。これによる充電時間の長さの問題はありますが、「過電圧がかかるよりはマシ」と考えています。 個人的には中華製品はすべて信用していません。そういうものと割り切っていれば特に異常動作をする機器以外では問題ないと捉えています。あとは安さと利便性でしょうか? ここまで安い機器だと過度な期待など出来ないので、気の迷いさんの記事を参考にしながら色々と物色しています。 Sail 様

|

|||

| お返事 |

充電器は過電圧や過電流、極端に遅い充電などでは無ければ実用上は問題無いのだと思います。 このSK-450Tで気になったのは、よくある中華充電器が箱も説明書も無い状態でゴロンと売られているのに対して、ちゃんと箱が付いていてそこに様々な効能が記されているのに「中華製品で本能にこの性能なのか?」「いつもの適当な文言を並べているだけで中身は安易な回路ではないのか?」という事に疑問を持たざるを得なかったからです。 DXやKaidomainの通販ページに書かれている仕様は、メーカーがそう言っているのかページ担当者が掲載する時にうまく理解していないのか、誤字脱字レベルでとても信用できないような数値や機能が書かれていることがあります。 ですので通販ページの仕様はほとんど信用しないことにしていますが、さすがに製品の箱や説明書に書かれている仕様だとある程度はそれが正しいものとしてその製品が使えることを期待してしまいます。 (たとえ中華製品がウソばかり書いているとしてもです) SK-450Tも箱も何も無い状態で販売されていたら、「グラフはこのようになりました。こういう感じで電流制限してゆく充電器のようです。」で終わったと思います。 箱に性能について書かれていれば、それが本当なのかと、その性能を信じて使える製品なのかは確かめなければ気がすまない性格なので、それを調べて使用者メモとして掲載しています。 価格やサイズ的には満足していますよ。 潤滑材でも塗らないとマイナス電極のすべりが下半分でちょっと苦しくなるのは簡易な構造で仕方ないとして・・・。 お返事 2010/4/18

|

||

|

知りたいことがほぼ書かれていて大変勉強になりました。 左右のスロットでの充電完了時の電圧の違いはICそのもののばらつきが大きな原因だったんですね。 そのうちLTC4054-4.2に載せ替えてみようかな?と思いますが、ピン配置が狭くてハンダが大変そう(^_^;) カマダ 様

|

|||

| お返事 |

お久しぶりです。 手元にLTC4054-4.2があれば載せ変えて実験できるのですが、さすがにふだんから持っているようなICでは無いのでICを変えたらもっと安定するのか、このICがじゅうぶん互換性のある物なのかテストができません。 下のほうで次々と疑問視されている「左右のパターンの違いで電圧・電流が異なるのでは?」という点については、私の手元の物でも左右のICを交換してみれば、それで状態が同じならパターンのせい、電圧などが左右入れ替わればICの個体差、という事で簡単に結論づけできますが、わざわざこの小さなICを剥がしてつけ替えるのもかなり面倒なので、躊躇しています。 買ったままの状態でも、ICの電源パターンを切り離してICのピンに直接電圧をかけて単体でテストしても、右側用についているICの出力電圧は4.15Vしか出ていないので(だからそういうICの個体差が有ると記事に書いたのに・・・)、間違いなくICの個体差によるものだとは思うのですが、上記のIC左右入れ替えくらいしないと信用してくれない人も多いのではないかと(^^; 「左右で充電時間・充電完了時の電圧などに多少の差がある場合がありますが、故障ではありません。」程度の注意書きがあれば使用者の方も納得はしてくれるのではないでしょうか。 今回の記事内容については、普通に購入したら「今回測定したような左右で多少の違いがある可能性がある充電器である」(アタリ!ハズレ!がある?)という一つの参考情報程度にお考えください。 改造すればもう少し短時間化できるなど良くはなるのですが・・・。載せるべきかどうかまだ考え中です。 お返事 2010/4/1

|

||

|

何かを隠すためのように見える白い樹脂ですが、本当にそのためのものでしょうか? 簡単に剥がせてしまうものに、その意味は全くありそうにありません。 そして、中国製品が不必要なものにお金をかけるはずもありません。 だとすると、この樹脂は必要があって、そこにあるのだと考えられます。 そこで考えられるのが、熱対策です。 LTC4054 の説明にあるサーマル・レギュレーションのために、周りのパターンに熱を逃がすためのものと考えられないでしょうか? 加藤 様

|

|||

| お返事 |

放熱面での事も考えましたが、あの白い樹脂ではほとんど効果がありません。 確かに「1%でも効果が有る」「0%では効果が無いと言え」という風な極端な理論でゆくと、効果はありますね。 過放電させたLi-ion電池や、プロテクトが働いてすぐくらいの電圧の低い電池を差し込むと、充電電流が急激に落ち込み、その時のIC表面温度は数十秒で70℃を越えます。 そのような状態で冷却材をスプレーして表面温度を0〜-10℃くらいまで下げると電流が回復しますので、そのような極端に電圧が低い状態の電池を充電しようとする時にはこの程度の樹脂ではなく、もっと大きな放熱板でもつけないとほとんど無意味です。 通常の使用(充電)では、徐々に温度が上がって約70℃程度で落ち着きますが、定電流駆動をしているはずの期間で電池電圧が上がっていって、IC内部の熱損失が小さくなっていっているはずなのに電流は増えません。 これはサーマルプロテクトが働いて電流を少なく制限している状態ではなく、通常の使用の範囲であれば発熱による制限は(常温では)ほとんど働いていないか、働いていても平常数値の範囲であるという事なのではないでしょうか。 低電圧電池を充電し始める時には内部温度は急激に上がってICの危険温度に達するのでサーマルプロテクトが大きく働くようで、一度プロテクトが働くと温度がかなり下がっても電流はすぐには回復しません。電流が正常値に戻るには少し時間がかかります。 そして通常状態で充電をした場合、IC表面温度はゆるやかに上昇して結局は70℃程度まで上がりますが、その場合はサーマルプロテクトがかかったような急激な落ち込みは無く、掲載したグラフのとおりになります。 たとえば、18650を充電して約1時間を過ぎて自然状態で約410〜420mAの電流の時、エアー噴射だけの空冷では数mAの変動が見られましたが、とても450mAの定電流状態にはなりません。 冷却材をスプレーして表面温度を0〜-10℃くらいまで下げると、その間だけは電流が425〜435mA程度に増えますが、やはり450mAには戻りません。 もし定電流駆動が正しく450mAに設定されていて、素子の温度さえ下げれば規定通りになるICであれば表面を0〜-10℃に下げ続けたらさすがに450mAに近い値まで盛り返すと思うのですが・・・。 定電圧の電池を充電しはじめた時には確かにサーマルプロテクトが働いている挙動は見れますので、より多く放熱できる事に越した事はありません。 白い樹脂を外して、銅やアルミの放熱板を接着するなどをすると平常時で数mA程度は充電電流が多くはなりそうです。 樹脂を外した状態と、樹脂を被せたのと同等の放熱をした時にはほとんど違いは見られませんでしたので、気休め程度の機能だとは思いますが、樹脂を放熱用と考えるならこれは取らないほうがいいですね。 お返事 2010/3/22

|

||

| 投稿 3/22 |

放熱用樹脂について気になったので調べてみました。 こういった製品の中国版が使われているとしたら、その性能も気になりますよね。 サンハヤト株式会社 固まる放熱用シリコーン SCV-22 http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=496&id=01034 富士高分子工業株式会社 放熱シリコーンパテ サーコン SPG-15A http://www.fujipoly.co.jp/products/sarcon_06/index.htm 加藤 様

|

||

| 投稿 |

白い樹脂が充電電流にたいした影響を与えないことはわかりました。 充電電流のために、不必要なものを追加するのは、中国製品として、ありそうにないことにも気がつきます。 でも、熱対策以外に、意味がありそうにありません。 熱対策がなぜ必要なのかといえば、一番か二番に過熱による部品の短寿命化を防ぐことでしょう。 LED懐中電灯でも、それは重要ですよね。 それで、LTC4054 の資料を見直してみると、「ソフトスタートにより、突入電流を制限」というのがあります。 そして、LTC4054 のグラフを見ると最初に「定電力」という部分があります。 この部分が、ソフトスタートということでしょう。 それで、ここに掲載されているグラフを見ると、見事に突入電流が流れています。 つまり、このLTC4054 もどきは、ソフトスタートがないことになります。 サーマル・レギュレーションで何とかなると手を抜いたのかもしれません。 でも、突入電流によりパワー部が過熱し、それをサーマル・レギュレーション部が感知するまでには、いくら小さなチップでも時間がかかります。 サーマル・レギュレーションは、ゆっくりした消費電力の変化に対応するためのものだと考えられるわけです。 突入電流が流れる部分がパワー部にかかる電圧でも最大ですから、消費電力を計算してみると2.4Wぐらいになります。 「θJA = 80℃/W TO 150℃/W」とありますから最悪の 150℃/W なら360℃+気温ということになるのでしょうか? (こういった計算は、慣れていないので、おかしかったら訂正してください。) 三端子レギュレータの保護回路も急激な異常には対応できないことがあるというのを見たことがあるような気がします。 突入電流により、すぐさま故障することはなくても、ダメージが蓄積して故障に至るため、それを緩和するために白い樹脂が必須ということだと納得できそうです。 加藤 様

|

||

| 投稿 3/30 |

グラフを読み間違えました。 電池の初期電圧は、3Vぐらいですよね。 電流は、480mAぐらいと読みました。 そうすると、消費電力は、0.96Wぐらいですね。 やはり、144℃+気温で、やはり絶対最大定格を越えているみたいです。 80℃/W であれば、77℃+気温ですが、4層で5cm四方の銅箔は、主な用途の携帯電話でありなのでしょうか? 加藤 様

|

||

| お返事 |

安心してください。LTC4054ではありませんが、最大1A流せる他のフラットパッケージタイプのLi-ion充電ICの評価基板は10cm×10cmもあります。 お返事 2010/3/30

|

||

| 投稿 |

>LTC4054ではありませんが、最大1A流せる他のフラットパッケージタイプのLi-ion充電ICの評価基板は10cm×10cmもあります。 LTC4054 の評価基板も大きさが明記してありませんが、十分すぎるぐらいの大きさがあるように見えますね。 評価基板だと実際の使用環境とかけ離れた大きさになってしまうのは仕方がないのかもしれません。 本来なら放熱版が必要なところを省略するための場合もあるのでしょう。 それと比べて、SK-450T の基板面積は、150℃/W よりかなり悪い放熱能力しかないように見えます。 こちらの方が現実的なのでしょうね。 加藤 様

|

||

| 投稿 |

右側スロットの電圧がおかしいのは、配線の長さが左側スロットと比べて長いためということはありませんか? 左側スロットは、十分納得できるパターンです。 でも、右側スロットのGND配線は、基板をほぼ一回りしていますし、電圧の基準となる LTC4054 もどきのGNDともかなり離れています。 ノイズがのったり、発振したりして、動作が不安定になっている可能性はどうなのでしょうか? 加藤 様

|

||

| お返事 |

1つ下の話題でも書きましたが、私の個体で4.15Vしか出ていないのは「ICそのものの出力電圧が4.15Vである」という事はまっ先に測定していますので、左右の配線の引きまわしの違いで0.05Vの差が現れているものではありません。 >左側スロットは、十分納得できるパターンです。 と言われますが、そんなに大きな差は現れるようなパターンではありませんし、実際に測定してもほんのわずかな差はあれど、この結果に直接結びつくような大きな差は現れません。 ちなみに(私としては分解して最初にそういう点を考えた時に)、スイッチング電源部のパターン設計を見れば「この基板を設計した人は、そういう電源引きまわしについてはかなり知識と技術がある人である」という推測ができたのですが、そうは考えられませんか? 電流を流す部分の補強処理や、平滑用の電解コンデンサの部分が平坦なパターンではなく一点配線になるよう配慮されていたり、かなりこういう回路基板を作り慣れている人が引いたパターンに見えます。 回路図を書いた人とパターンを引いた人が小さな会社内で同一人物なのか、仕事ごとに別々の部署(または別の会社)の人で回路図を書いた人が部品数をケチってデータシートに記載されている「熱対策の方法」をとらずに基本回路図のままで設計してしまったのか・・・。そういう所は本人に聞いてみないとわかりませんが、少なくともパターンを引いた人はそれによって左右に大きな性能差が出るような物を作っていないと思いますよ。 ちゃんと回路的な熱対策をしてやると、ICの温度は40〜50℃程度まで抑えられます。 (それ以上に、1つ下の話題で出ているバネの抵抗値を改善したほうが劇的に充電電流は増やせるはずなのですが) この充電器は「長い電池」の充電につか使うつもり以外は使う目的も無く買った物なので、ここまで尾を引くとは思っていませんでした。 自分的には改造などせずにそのまま使うつもりでいましたし、別におかしな動作をしていてもそれでいいと考えています。(充電はできているわけですし・・・) お返事 2010/4/1

|

||

| 投稿 4/2 |

話を引っ張ってしまってすみません。 趣味の電子工作です。 プリント基板のデザインに関する知識は素人ですので、ご容赦をお願いします。 近頃では、今まで考えたことがなかった大電流を流す小型部品を見かけるようになったので、疑問がふくらんでしまいました。 といっても、ロボット用サーボのパワーMOSが発熱してケースが熔けて派手に故障する原因を調べていただけなんですけどね。 このパワーMOSは、コンプリメンタリ構成が8ピンSOP1パッケージに入っており、2つでHブリッジを構成しています。 サーボのケースは小さくて放熱なんて全く不可能なので、たぶん駆動電圧不足が原因でONしきらず発熱することが故障の原因だと考えています。 ただ、計算上では、発熱を再現できていないので、調査中なのです。 小さなダメージが蓄積することも考慮する必要があるのかもしれません。 充電器とは、全く関係ないことなので、このことに関するコメントは必要ありません。 ありがとうございました。 加藤 様

|

||

|

迷い氏が買ったのは非正規品と呼ばれる偽商品では無いか? DXやKAIではメーカーの正規品では無く品質の劣る非正規品しか売って無いと某掲示板で書かれている。 正規品はLTC4054-4.2を使っていて定電流定電圧充電が完全に行われていて、非正規品だからそんな性能の悪い偽ICを使っている可能性が高い。 偽商品で間違った評価を下さずに正規品を買って記事を訂正すべき。 でないと誰もあなたの記事なんか信用しませんよwww (匿名希望) 様

|

|||

| お返事 |

匿名の方、情報ありがとうございます。 確かに中国製品なので先に正規のメーカー品があって、それを真似て別の会社が作ったコピー商品という可能性がありますね。 DXやKaidomainを見ていても、よくあるパターンでは形は同じでリリース時期が違って値段や性能が微妙に違うような商品が売られていたり・・・。 この記事は「今回Kaidomainから買ったSK-450Tの中身はこうだった」という記事ですから、KaidomainでSK-450Tを買われる方、既に買っている方にはある程度の情報になると思います。 過去の海外充電器の記事でも、記事掲載後に「中身が違う基板に変っている」という情報が寄せられていますので、そういう感じで購入時期によっても中身が違うことも中華製品ではよくある事です。 私はこの充電器はKaidomainでしか見たことが無いので、もしできれば「正規品」を売っているという所を紹介していただけませんでしょうか。 ただ他のショップでもそれが本当に正規品かどうか、もしかしてこれと同じニセモノ?かどうか、購入前に確かめる術がありませんので、もし確認できるのであればそこで売られているSK-450Tがこれとは違いLTC4054-4.2を使用している物という確認が取れている情報もあわせてお知らせください。 別の販売店の情報をいただいてもそこで買ったらまた同じ品だった!・・・という事になったら、果たしてこれがニセモノで本物の性能は一体どうなのかも確認できません。匿名の方のご希望の記事の訂正もままなりません。 お返事 2010/3/20

|

||

| 投稿 |

検索してみたら日本語の販売サイトを見つけました。 でも、ここで扱っているものが正規品だという証拠はありませんよね。 中国製品で正規品を求めるなら、工場まで買いに行かないとはっきりしたことはわからないでしょう。 それでも、毒入り冷凍餃子での回収品の横流しという例がありますから安心できません。 もしかすると、非正規品の方がよい部品を使っている可能性だってあるかもしれません。 これは、個人でできる限界を超えていますよね。 バンブー フラッシュライト DIY オンラインショップの商品ページ http://bam-boo.ocnk.net/product/488 それをPDFにした日本語の説明書 http://sites.google.com/a/bam-boo.cc/top/index/setsumei-sho-1 加藤 様

|

||

| お返事 |

バンブー様の過去のSK-450Tのレポートでも、充電後すぐに電流は下がっているようですから、今回購入した物と同じ品のような気がしますね。 中国語の販売サイトだと「WF-139と充電時間は同じ」など、眉唾物の説明まで発見できます(^^; もしかしたら急速充電から長時間かかるように変った、改変後のWF-139と比べたのかもしれませんけど・・・。 お返事 2010/3/20

|

||

| 投稿 |

昨年12月からSK-450Tを使用していますが、当方の充電器も右側スロットの充電時間が左側よりも長いような気がしていたので双方の開放電圧を測定してみました。 左側:4.21Vで安定 右側:4.16V〜4.19Vでゆるやかに変動 左右スロットの差異は製品特有の「クセ」のような気がしてなりません。なお当方の充電器はバンブー様よりの購入品でACアダプタは秋月GF12-US1210が付属しております。 かまぢろ 様

|

||

| お返事 |

ほかにSK-450Tをお使いの方からの情報ありがとうございます。 同じように右側が弱いですか・・・。 「ゆるやかに変動」は、待機中はLEDの点滅のようにパルス状で出力電圧に変化があり電池の挿入を確認しているようですので、そのパルス状の電圧変化でテスターの表示がゆらゆらと変る事はあると思います。その程度の誤差の範囲ですが、電圧が低い事には変りはありませんね。 そちらでも右側でよく似た症状が出ているという事は、Kaidomain商品でもバンブー様の商品でもSK-450Tではかなりの確率でこういう性能のバラつきが発生しているのでしょうか。 まぁ、4.16V以上なら「4.2V±1%」以内なので、故障や不具合には含まれませんけど・・・。(うちのはわずかに範囲オーバー…) お返事 2010/3/21

|

||

| 投稿 |

3ヶ月の保証期間は満了しておりましたので殻割りしてみました。外観上はKaidomain商品と相違ないように思います。 http://kissho.xii.jp/1/src/1jyou108705.jpg かまぢろ 様

|

||

| お返事 |

基板などは同じですね。 あとはICも同じ物か・・ですが、加藤様が心配されていらっしゃいますので、白い樹脂は剥がさないでおいてください。 お返事 2010/3/22

|

||

| 投稿 3/22 |

>DXやKAIではメーカーの正規品では無く品質の劣る非正規品しか売って無いと某掲示板で書かれている。 この文章ですが、某掲示板では、たぶん大量にある取扱商品を買いあさって、それが正規品かどうかを確認していった実績があるように読み取れます。 それが、全部でなくて売れ筋商品だけだとしても、そんなことが可能なのでしょうか? 加藤 様

|

||

| 投稿 |

DXやkaiで売っているのは偽者だと言っているのはバンブーの人だけです、ライトや充電池だけではなくもはや2chが業者の宣伝場所になっていることは明白です。 挙句の果てに国内で買ったほうが日本の経済的によいとまで言う始末です こことは別の第三者様が個人のブログでさまざまな検証をされていますがいまだにkaiやDXで偽者が売られているという証拠はありません DXで買ったら届かなかった、電池が爆発した、充電器から煙が出たなどの書き込みがありますが画像すらなく信憑性に欠ける情報がほとんどです (匿名希望) 様

|

||

| お返事 |

国内で買ったら・・・消費税ぶんくらいはお国の役に立つのでしょうか(^^; ごめんなさい、バンブーさんの販売ページは全部目を通してるわけでは無いので、そういう情報が載せられているというのは初めて知りました。 2ちゃんねるは身分を証明してアカウントを取る必要も無く、匿名で誰でも気軽に書き込めるのが良いところですが、有益な情報もあればうそもあるという所ですので、受け取る側がその情報が信用に足りうるかどうかを確認するのも必要です。 そして、「気の迷い」の投稿欄も匿名で書き込んで頂けますから、匿名の方(また非公開ですがメールアドレスがあってもフリーメールをお使いの方)などの投稿内容については、真実なのか個人の思い込みなのか、はたまた何か特別な意図があっての投稿なのかはお読みになられている皆さんのご判断にお任せしています。 お返事 2010/3/30

|

||

| 投稿 |

充電グラフを眺めていて「おや?」と思ったので充電器内部をテスタでつついてみました。充電ICの出力と充電端子との間に抵抗成分が介在するだけで充電ICの出力そのものは定電圧なのではないかと。充電電流100mA〜300mAに着目すると左側スロットには約0.5Ω、右側には約0.7Ωの抵抗が介在しているようにグラフからは読み取れます。 使いかけの16340を左側にて充電開始し、基板の裏側をテスタ棒でつつき回しました。テスタ棒のマイナス側はアルミ電解の根元に押し付けてここを電位の基準としています。 充電端子プラス側は4.21Vで安定、マイナス側は80mV程の電圧降下(マイナス側なので電位は上がります)が時間の経過に従い減少する様子が確認致できました。コイルスプリングが抵抗成分として影響しているようです。スプリングの中間点をつつき回すことで電圧降下の様子をありありと観察できます。 16340を右側に移し変えて同様に確認を行いました。コイルスプリングに加えGNDパターンの引き回しが電圧降下の要因となっています。左右スロットの差異の一因がここにもあるようです。充電端子プラス側は左側同様4.21Vで安定しておりました。 充電電流に関してですが、LTC4054-4.2データシートによるとPROG抵抗1.8kΩ時の設定電流は550mA程になるようです。何らかの要因(おそらく放熱不足による過熱)により充電電流が550mAに達しないことがグラフ上に定電流領域の現れない原因ではないかと思われます。 推察ですが、充電時に当該ICがひどく過熱する為、出荷検査の際に作業者の手が直接触れることのないように施した安全対策が例の白い樹脂なのではないかと。 PROG抵抗を3.3kΩ程度に変更し充電時の電圧を充電ICのBATT端子及びGND端子から拾うことで当該ICの本来の性能を確認することが可能であると考えますが、充電器そのものの能力は記事に記載された通りですので特に差し支えありません。 長文失礼致しました。 かまぢろ 様

|

||

| お返事 |

>充電端子プラス側は左側同様4.21Vで安定しておりました いいですね、左右のICの出力電圧が同じ物が載っている個体で・・・。 私の個体では、ICのGND端子とBAT端子で測定して4.15Vしか出ていないという誤差1%を越えるちょっと嫌〜んなICが載っていたので詳しく解析を行ったわけですが・・・。 ちなに、GND配線の引き回しによる電位差は充電電流180mA時(終了に近い頃)で約20mVしかありません。 これはマイナス側配線をリード線でジャンパーして短くして抵抗値を少なくしても10mV〜数mV程度まで下げられますが、根本的な解決にはなりません。(そういう測定は記事掲載前に行っています・・・) マイナス側のパターンが右側スロットの場合はぐる〜っと一回りしていますが、これはこれで「正しい配線」になっていると思いませんか? こういう充電回路の場合、電池の電圧を計る部分は電池と計る回路(この場合IC)を最短で、かつ他の電源とはなるべく切り離して結ぶのがセオリーですから、左側パターンはスイッチング電源部の直近に+−ともあり、右側に関しては電池のマイナス金具に行くパターンの「途中」にICのGNDが接続されていて、「見た目の引き回し距離の途中」にICがあることで、スイッチング電源部のGND(電解コンデンサのところ)とICのGND端子が同一の電位である状態より、より電池のマイナス電位に近いところが「ICにとってのGND」に見えるので、ちょっと引き回し距離は左右のスロットで違いますが、右側だってそれほどその引き回しが原因で(ICにとっての充電動作用の)電圧などかおかしくなるようなパターンにはなっていないと思いますが、どうでしょう? 測定された通り、スプリングの抵抗値が無視できない程ありますので、定電圧動作時には抵抗成分で無駄に電圧が発生してロスが生じています。 しかしこれはこういうスプリング式の電極を使っている充電器の宿命でもあり、「そういう電池受け構造である」という部分には手を触れないように考えて、そのまま「それがこの充電器の性能」として測定グラフなどは掲載しています。 最初からそういう部分を改良してしまって、改良改造をしていない普通に購入されて使われている方と違った物で測定をして高性能なグラフを掲載しても意味がありませんからね。 実際に、スプリングをジャンパーしてやるとか、測定用に別の電池ボックスに繋いでやればグラフの状態よりもう少し電流値が大きくなります。 定電流/定電圧充電ですから、時間はかかれど最後には充電電流は小さな値になって、理論上は充電経路上の抵抗値はほとんど無視できる程度になるはずですが、時間が延びるのはやはり不便だとは思います。 そのあたりはかまぢろ様もご推察されている通りです。 それとLTC4054-4.2ではデータシートにPROG端子での電流測定方法も書かれていますが、このICがLTC4054であるという確証が無いのでその方法での電流測定は行っていません。 たぶん中身のブロック構造が同じであれば、「測定する」という行為に対しては「ある意味のある電圧」が出力されているでしょうが、果たしてそれが何Vの時に何Aになるのかの対応値がLTC4054と全く同じという確証がどこにもありませんから。 ネットで検索すると、LTC4054の互換ICとしてHYM4054,ME4054,RD4054といった中国メーカー製のICがみつかります。 ただこれらはLTC4054互換を謡っているICなのでPROG端子の設定値などもLTC4054と全く同じなのでそこを測定すればLTC4054と同じ値が得られるでしょう。 この充電器で使用されているICがどこのメーカー製の型番が何かは未だに不明です。(型番が何かについては、私は興味は無いので・・・) お返事 2010/4/1

|

||

|

SK-450Tを買うつもりだったんですけど、過度な期待は禁物って感じですねぇ (匿名希望) 様

|

|||

| お返事 |

Kaidomainでの販売ページ

では一切性能について書かれていませんが(充電器の裏ラベルの写真が一枚あるだけ)、「緒元不明の中華充電器」というつもりで買えば別に失敗では無いと思いますよ。 私も買う時点では充電性能は不明でしたし、たとえ性能を書いていたり箱書きされている内容は信じないほうがいいというのは中華通販を使用する際の基本ですから、こうして入手してから中身を調べて性能やだいたいの充電時間などをメモしておくのです。 ライトのランタイムテストや充電器の測定は、「後で自分で使う時に忘れないようにする」ために行っているので、記事にしているのはついでです(^^; 公開した情報を元にそれを買うかどうか、また実際に使う時の参考にされると幸いです。 各商品が皆様のお気に召すものか、目的にあわない物かはそれぞれの希望や事情によると思いますから。 お返事 2010/3/20

|

||

(C)「気の迷い」 Kansai-Event.com

本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい