| ||||||||||

|

|

| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |

���̑��E��ʂ̘b��

2009�N�㔼�̉ߋ����O

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

(TOP�y�[�W�̋L�����j���[�͕K������������)

�� ������̃y�[�W�̘b��͉ߋ����O�ł��̂œ��e�ł��܂��� ��

���e�͊e�W�������ʂ̃y�[�W���A�u���̑��E��ʂ̘b���v�ɂ��肢���܂��B

2009�N�㔼�̉ߋ����O

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

(TOP�y�[�W�̋L�����j���[�͕K������������)

�� ������̃y�[�W�̘b��͉ߋ����O�ł��̂œ��e�ł��܂��� ��

���e�͊e�W�������ʂ̃y�[�W���A�u���̑��E��ʂ̘b���v�ɂ��肢���܂��B

|

�w���̑��E��ʂ̘b���x�̃o�b�N�i���o�[�����N | ���ŐV�̓��e�y�[�W�� | | 2014�`2017�N�̉ߋ����O | | 2013�N�̉ߋ����O | 2012�N�̉ߋ����O | | 2011�N�㔼�̉ߋ����O | 2011�N�O���̉ߋ����O | | 2010�N�㔼�̉ߋ����O | 2010�N�O���̉ߋ����O | | 2009�N�㔼�̉ߋ����O | 2009�N�O���̉ߋ����O | | 2008�N�㔼�̉ߋ����O | 2008�N�O���̉ߋ����O | | 2007�N�㔼�̉ߋ����O | 2007�N�O���̉ߋ����O | | 2006�N�̉ߋ����O | |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.2009_1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�͂��߂܂��āB �P�O�O�~�V���b�v�}�j�A�Ƃ��Ċy�����q�������Ē����Ă��܂��B ���̌��ɂ��Ċy�����L�������Ғv���܂��B �Q�ԁ`�S�Ԃ́i�k�d�c�j���]�ԃ��C�g�̉��p�������ł��B �S�č��d���ŁA���S���댯�Ȃ��Ƃł��B �P�D�g���̂ēd�q���C�^�[�̈��d�f�q���p�@ �@�@���d���p���X�̗��p�@ �@�@�����̔j��@�E���d���@�E�m�C�Y������ʂ����v��������܂���B �Q�D�g���̂ă����Y�t�t�B�����̃t���b�V����H���p�@ �@�@�����`���[�W�ŘA���_�� �R�D�g���̂ă����Y�t�t�B�����̃L�Z�m�������v�P�̗��p�@ �@�@�A���_�� �@�@�L�Z�m�������v��_������������Ƃ��� �@�@�d���E�d���E�����v�����E�������m�肽���ł��B �S�D�g���̂ă����Y�t�t�B�����̏�����H���p���@ �@�@�R�C�������������Ă��肵�� �@�@�P�D�T�u�~�R���S�D�T�u �@�@�P�D�T�u�~�S���U�u �@�@�̈��艻�d�����삵�Ăk�d�c��_�������Ă݂����B �@�@�o�͓d���P�O�`�Q�O���`�͏o���Ȃ��ł����H �T�D�d���`�u���������v�̃C���o�[�^�[��H���p�@ �@�@��ʒ��nju���������v�Q�O�v���P�{�E�Q�{�E�S�{�� �@�@�_�����������B �@�@�����v��ɂ��C���o�[�^�[��H�j���̕ی��H�lj� �@�@�C���o�[�^�[��H�œ_������ɂ́A���s�b�h�������v�ɂȂ邪�A�P�O�O�ςŔ����Ă���O���[�������v��_���ł��Ȃ����B �@�@���������̏Ɩ��ɉ��p�������ł��B �ȏ�A�M�a�ɋ����E���Ԃ�����܂����琥��A�L���ɂ��Ē��������ł��B���Ғv���܂��B �i�i �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�i�i�l�͂��߂܂��āB �@���g�o�����������������肪�Ƃ��������܂��B �@�ߋ��ɂ������Ă��܂��悤�ɁA���d���⏉�S�҂̕��������E�쐬����Ċ댯�Ȃ��̂́u�C�̖����v�ł͎�舵��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �@�܂������̉����L���̏ꍇ�A���̌������K�v�ł������̓����Y���t�B�������w�����Ďg�p����K�v�������̂ŏ\�N�ȏ�O�Ɉ�x�w����������Ŏ茳�Ɍ���������܂���B�u�������̂ĂĂ��܂��B �@�ł��̂ō���̂��v�]�ɂ͑S�Ă������ł��܂���B �@�L�Z�m���ǂ̗��p�Ȃǂɂ��܂��ẮA�ߋ��Ɉ�x�L���ɂ��Ă�����x�������͎������킹�Ă��܂���B �@�����ւ�\�������܂���B ���Ԏ� 2009/12/27

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 1/7 |

�Ǘ��l���܁B �����b�ɂȂ�܂��B �����m�炸�̓��e�Ɍ�����L�������܂��B ��͂�A�����Ȋ댯��������܂���ˁB ���傭���傭�A������g�o��q�������Ē����܂��B �i�i �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/11/30 �@100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���A�G�R�v���X�̒P�O�d�r�~�Q�{��USB���d�ł���uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�B���d�r��USB�[�d��Ƃ��Ă͋��ق̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�ŁA���Џ����\�͂Ȃǂ̏ڍׂȑ�������ċL���ɂ����Ƃ͎v���Ă��܂����Ȃ��Ȃ����Ԃ����Ȃ��ďڂ�������͂ł��Ă��܂���B

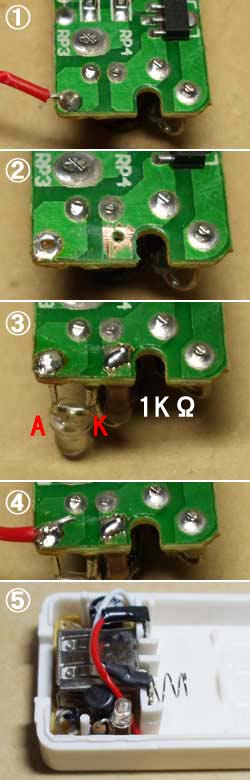

�@100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���A�G�R�v���X�̒P�O�d�r�~�Q�{��USB���d�ł���uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�B���d�r��USB�[�d��Ƃ��Ă͋��ق̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�ŁA���Џ����\�͂Ȃǂ̏ڍׂȑ�������ċL���ɂ����Ƃ͎v���Ă��܂����Ȃ��Ȃ����Ԃ����Ȃ��ďڂ�������͂ł��Ă��܂���B�@���̏[�d��A100�~�Ƃ����ቿ�i�̂��߃X�C�b�`���ʓd�����v�������Ȃ��A�d�r����ꂽ�珸����H�͓��삵���ςȂ��BUSB�[�q�ɕ��ב��u���q���Ȃ���Ώ�����H�͂قڋx�~����̂őҋ@�d�͂͂����킸���Ȃ̂ł��̓_�͂܂��K�}������Ƃ��āA�g�p���ɂ����Ə������삵�Ă���̂���A�d�r�̎c�ʊm�F���S���ł��Ȃ��̂͂�͂�s�����c��܂��B(����A���ꂾ���̕���100�~�Ȃ�ł����ǁE�E�E) �@�����Łu����m�F�pLED�v��lj����Ă݂܂����B �@�悭���銣�d�r���́u�g�ѓd�b�[�d��v�Ȃǂɂ͓���\���pLED�����Ă��ď[�d���͌���܂��B�܂��d�r���キ�Ȃ�Ɩ��邳���キ�Ȃ�����A�Ō�͓_�����Ȃ��ȂǓd�r�c�ʂ�������x�͊m�F�ł��܂��B �@���́uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�ɂ�LED��lj����āA���l�ɓ�����m�F�ł���悤�ɂ��悤�Ƃ������̂ł��B �@�lj������H�̌����ɕt���Ă͂Q�N�O�ɁuMAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t�������v�ŏ����Ă��܂��̂ŋ����̂�����͂���������B �@����͋t�d���h�~�p�̃V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�͖����̊ȈՔłł��B  �@�uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�̊������ƁA�R�C���̃p�^�[���̉��Ɂu�����ɉ������Ă��������I�v�ƌ�������̃p�^�[��������܂��B�{���͒P�ɗ]�����ꏊ�߂Ă��邾���Ȃ̂ł����A�����𗘗p���Ȃ���͂���܂���B

�@�uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�̊������ƁA�R�C���̃p�^�[���̉��Ɂu�����ɉ������Ă��������I�v�ƌ�������̃p�^�[��������܂��B�{���͒P�ɗ]�����ꏊ�߂Ă��邾���Ȃ̂ł����A�����𗘗p���Ȃ���͂���܂���B�@�d���́{���͐Ԃ��R�[�h����̃p�^�[���ʂɃn���_�Â�����Ă��܂����A���͂��̉��ɂ͌����Ă��āA�{���͊�\�ʂ���R�[�h��ʂ��ăn���_�Â�����悤�ɏ�������Ă��܂��B������ʂ������蔲�����Ă���悤�ł����A������܂��D�s���I �@�Ԃ��R�[�h�͈�U�O���Ċ���̃n���_���z����茊��I�o�����܂��B�����ăR�C�����̍L���p�^�[���̂Ƃ���ɂ̓h�����Œ��a0.8mm�̌����J���Ă��̉��̃O���[�����W�X�g�������ʐ^�A�̏�Ԃɂ��܂��B �@�ʐ^�̂��̂̓h��������������ƃR�C�����Ɋ���Ă��܂����A����������O���Ɋ��ق����悢�ł��傤�B �@3mm�̍��P�x�ԐFLED��1K���̒�R�������ɂ������̂�����āA�������Ԉ��Ȃ��悤�Ɋ�ɒlj��ő������n���_�Â����܂��B �@LED�̓�3mm�̂��̂��g�p���Ȃ��ƃ�5mm�̂��̂ł͓��肫��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�܂��d�r�d�����������2V������邭�炢�܂ł͓��삷��悤�Ȃ̂ŁA�ΐF��F�E���FLED�ł͓d��������Ȃ��ē_�����܂���̂ŁA�K���ԐFLED���g�p���Ă��������B �@����́u������m�F����ׁv��LED�ł�������͂��Ƃ炷�悤�Ȗ��邳�͕K�v�����A�܂��]���ȓd�͂̏���͋ɗ͏��Ȃ����邽�߂ɓd��������R��1K���Ə����傫�߂ł��B �@LED�ƒ�R��������A�d���̐ԐF�R�[�h�����ʂ�Ɋ�p�^�[���ʂɃn���_�Â��������Ċ�̉����͏I���ł��B �@����P�[�X�ɖ߂�����ALED���R�A��������Ă���_�C�I�[�h�����P�[�X�̊e����t�^�Ƒg�ݍ��킳�镔���ɂԂ���Ȃ����m�F���܂��傤�B �@���̏�Ԃœd�r�����A�������u��USB�[�q�ɑ}����LED������Ή����͂n�j�ł��B �@���u���q���Ȃ��Ă����b5�`10�炢�ƂĂ��Z���s�J�s�J��LED������܂����A����͏�����H���ҋ@���ł��ق�̂킸���ɏ���������s���ďo�͂��5V�ɕۂƂ��Ɠ��삵�Ă��邩��ł��B �@�����q���ł��Ȃ��Ԃ̏���d���̓}�C�N���A���y�A�I�[�_�[�ł�����A�d�r�������ςȂ��ɂ��Ă����ĂP����Q���ŏ���ɓd�r���J���ɂȂ��Ă��܂��قǂ̂��̂ł͂���܂��A�C���������̂Ŏg��Ȃ����ɂ͓d�r���Ă������ق����悢�ł��傤�B �@�P�[�X�̃t�^�ɂ�LED�̏ꏊ�ɒ��a2�`3mm�̌����h�����ŊJ�����LED�̓_����Ԃ����₷���Ȃ�܂��B �@�����Ȃ��ꍇ�A�[�d��H�������ɓ��삵�Ă鎞�Ȃ�LED�̖��邳��������������܂�����A�����P�[�X�̓���������������Č�����A������ƍ������̂���LED���j�^�[�����v�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��ˁB�d�r�������ĈÂ����ɂ͂قƂ�NJm�F�ł��Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E�B  �@���āA������̎g�p�͂���Ȋ����ɂȂ�܂����B �@������H�����삵�Ă���l�q����ڗđR�ł��B �@����ł�LED�ɗ����d���͂��Ȃ�i���Ă���܂�����A�[�d�\�͎��̂ɂ͂قƂ�lje�����Ȃ��A�����O�Ɠ��l�Ɏg�p�ł��܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���Z�����Ƃ̎��A�Ȃɂ��ł��B �@�ȑO���Q�l�ɂ����Ă��������܂����B �@���̋L�����݂āAGENTOS GT10-?? LUXEON1W 2AA �������Ǝv���܂����A���j�^�[LED��lj����������v���o���܂����B �@�茳�ɂ͂���܂��E�E�E �@�d�r�d���ƕ���ɐ�LED�{�����Ȃ��ŁB �E�d�r���V�����@�@�F���C�g�_���{LED�_���B �E�d�r�������@�@�@�F���C�g�_���{LED����or�����B �ESW_ON�Ń��C�g�_�����ALED�̂ݓ_���̏ꍇ�͓d�r�����B �@�ςȃ��j�^�[�����v�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�lj������{�l�Ȃ̂Ŗ��ɂ͂����܂����B �@��ނŋ}�ɓ_���Ȃ��Ȃ�ƍ���̂Œlj������̂ł����A�C�̖�������ł���������ƃX�}�[�g�ɒlj����ꂽ�ł��傤�B �@�ʔ����L���A���̂��݂ɂ��Ă��܂��B shenron �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���[���A���̎肪����܂����ˁB�������ł��B �@�Ƃ���ŁE�E�E���eftel�Ƃ������[�J�[�̌g�я[�d�팩���čw���������̂ŁA���[�J�[�T�C�g���ׂ悤�ƌ������Ă�����E�E�E���L�̃y�[�W��������܂����B http://desftr.blog54.fc2.com/?no=349 �@�q���[�Y�̃W�����p�̃p�^�[��������܂��A��������ł��B �@���̃T�C�g�̏��i�A8/24�t���œd�r�E�o�b�e���[�E�[�d��̖����̃N�`�R�~���Ɋ�ꂽ�A�u�u���C�g���̋����i�v�݂����Ȋ����ł��ˁB (�̐S��eftel�̓��[�J�[�T�C�g�Ȃ���Ȃ����A�[�d��͗�ɂ����Tr�̑g�ݍ��킹�݂����ŁA������Ƃ�������B) jr7cwk �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����̃u���O�̕���������Ă��邤�ɁA���́uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�ł͂قƂ�Ǐ[�d�ł��Ȃ��@�킪����܂��ˁB �@jr7cwk�l���ȑO���肳�ꂽ�ʂ�����قǏ����\�͂������Ȃ����߁A�����ׂ�d�r�d�����Ⴍ�Ȃ�Əo�͂�5V��藎�����݂܂��B �@����ŁA�[�d����ۂ�5V�ȏ�̍����d����K�v�Ƃ���@��ł́A�d���s�����d���s���łقƂ�Ǐ[�d�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@���X�\�͕\��LED�Ȃǂ������̂ŁA�ڑ������@�푤���u�[�d���v�̕\���������Ă����炲�����ʂɏ[�d���Ă���̂��낤�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��̂��A���̏[�d��̍������Ƃ���ł��ˁB �@�u�ӂ���(�����[�d��)�͂Q���ԂŖ��[�d�ɂȂ�̂ɁA���̏[�d�킾�Ɖ����Ԍo���Ă����[�d�ɂȂ�Ȃ��I�v�Ȃ�Ă��Ƃ�����������܂����N����܂��i�O�O�G �@�@�푤�̉�H�E���\�ɂ��Ƃ��낪�傫���̂ň�T�ɂ��̏[�d��̂��������ɂ��ł��܂����A���Ƃ��Ώ�̎ʐ^��mp3�v���[���[�̏ꍇ�AUSB�[�q�ɐڑ�����Ƌ����I�ɁuUSB�ʐM�E�o�b�e���[�[�d���[�h�v�ɂȂ�܂��B��ʕ\�����o�b�ڑ����[�h�̃A�C�R���ɂȂ�A�o�b�N���C�g���_�����ăo�b�e���[�ւ̏[�d���n�܂�܂��B �@���ꂾ�����Ă���A���́uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�ɐڑ��������������ł�����u���d�r����[�d���J�n���ꂽ�̂ŁA�����ɖ��[�d�ɂȂ��ď[�d�͒�~�\���ɂȂ邾�낤�v�Ǝv�������ԂȂ����ςȂ��ɂ��Ă������̂ł����A����ɏ[�d�����̕\���ɂȂ�܂���B���܂Ōo���Ă��d�r�}�[�N���t���b�V�����ď[�d���̂܂܂ł��B �@�����ŏo�͓d���E�d���𑪂��Č���ƁAmp3�v���[���[�̒��̃o�b�e���[�������炢���d�̏ꍇ

�@��������āu�����A��100mA�O��͏[�d�d��������Ă���ˁB�v�Ǝv���̂͑��v�ł��B �@����mp3�v���[���[�̃o�b�e���[�e�ʂ�170mAh�ł�����A100mA���[�d�d��������Ă�����P���v�Z�Ŗ�Q���ԁACC/CV���������Ă���Ƃ��Ă���R���Ԓ��x����Ζ��[�d�ɂȂ�͂��ł��B �@�Ƃ��낪�A�g�������̃A���J���d�r�łR���Ԉȏ�o���Ă��S�R�[�d���I���܂���B �@�������傫�ȗ��Ƃ���������܂��B �@����mp3�v���[���[�́AUSB����̏[�d�������̃}�C�R���͓��삵�Ă��܂����t����o�b�N���C�g���_�����Ă��܂��B�����A�o�b�e���[�ɏ[�d����ȊO�ɋ@�펩�̂̓���ł��Ȃ�̓d�͂�����Ă���̂ł��I (�����������d�r���[�d��ł̎g�p��O��Ƃ��Ă��Ȃ��āA��p�̏[�d���o�b��USB�|�[�g���珁��ɓd�C���������Ȃ���[�d����d�l�ł�) �@mp3�v���[���[�����ăo�b�e���[�����O���A���̏�Ԃ�USB�ڑ����Ă݂�ƁA��72mA������܂����B �@5.0V����d���d�����ς�Ɛ�mA���x�͕ω����邩������܂��A����72mA�Ōv�Z����ƁE�E�E

�@����ł̓o�b�e���[����̏[�d�ł͂X���Ԃ��炢������܂��ˁB����͔������炢����[�d���܂����̂łR���Ԃł͖����ł����P�`�Q���ԂقǏ[�d����Ζ��[�d�ɂȂ����̂ł��傤���B �@�e��ԂŁuUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v����o�͂��ꂽ�d�����[�d�Ɏg���Ă��闦���u�����vmp3�v���[���[�̉�H�삳����̂Ɏg���Ď��ۂɂ͏[�d�Ɏg���Ă��Ȃ����̂��u�̂ė��v�Ƃ��Đ��l������ƁA���̓d�r�̏��(�d���Ȃ�)�ɂ�肩�Ȃ�̍������邱�Ƃ����Ď��܂��B �@�uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v�ł���mp3�v���[���[���[�d����ꍇ�A�V�i�A���J���d�r�▞�[�d��eneloop�Ȃǂł͏o�͂�50%���x�̓o�b�e���[�[�d�ɉ�A�c��50%���ڑ�����mp3�v���[���[�ɂ���Ə����ď����Ė����Ȃ�܂��B �@���ꂪ�������A���J���d�r�ł���80%�������ď����Ă��܂��A���̓d�r������o���ꂽ�G�l���M�[�̂���������20%���炢�����o�b�e���[�ɒ~�����Ȃ��̂ł��B �@�@�푤�̏���d�͂�������x����ƁA���̂悤�ɓd�r����������Ԃŏ������ċ��d���Ă��A�o�͓d�������������e���ŏ[�d�ɉ��d�͂͋ɒ[�Ɍ����Ă��܂��āA�u�[�d�����v�Ƃ��������Ŏg���Ă���͂����قƂ�ǂ̓d�͂͋@��̓�����ێ����邾���Ŏ̂ĂĂ��܂��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�ꍇ������܂��B �@�܂����������R���o�[�^�œd�r����@��ɏ[�d����ꍇ�A�u���̓d�r�̓d�C��ϊ����đS�G�l���M�[��Ώۋ@��̃o�b�e���[�Ɉڂ�������(�A��DC/DC�R���o�[�^�̕ϊ������Ԃ�͌���)�v�ƍl����ꂪ���ł����A�ϊ���̓d�͂����̂悤�ɋ@�푤�őS�Ă��[�d�Ɏg���Ă��Ȃ���A�����m��Ȃ�����͉ʂ����ēd�r�̓d�͂��ǂꂭ�炢�L���Ƀo�b�e���[�ɏ[�d����Ă���̂��A�ǂꂾ���̂Ă��Ă���̂��m��R������܂���B �@�u��p�[�d�킾�Ƃ����[�d�ł���̂ɁA�d�r���[�d����g���ƂȂ��Ȃ��[�d�ł��Ȃ���ˁ`�B�v�Ƃ�����������A���̂悤�Ȍ������v���̂P�ł��B �@USB�[�q�ɐڑ�����@��̓���d����A�d���E��H�ɂ������o�b�e���[�ւ̏[�d�����Ȃǂɂ���Đ��l�͂��ꂼ��ς�̂ł����A�����͓����ł�����F�X�ȋ@����[�d����ۂɂ����̂悤�ȏɊׂ�A������d�r���珸�����Ă��鎞�ɂ͂قƂ�Ǐ[�d�ł��Ă��Ȃ����Ƃ������ł��悤�B �@�������A�����Ƃ������肵��������H�ŕϊ��������悭�A���傫�ȓd�������肵�ċ����ł��鏸����H���̗p�������d�r���[�d��ł́A�@��ɋ����ł���5V�����܂艺����Ȃ��̂ł��́uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�v���͌����悭���d�r�̓d�C���@��̃o�b�e���[�Ɉڂ������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B �@���Ȃ�ア�d�r�ł���������͂��āA�u�g���I������d�r����ł�USB���d���đ��̋@��̃o�b�e���[�ɏ[�d���炽�A�d�r���Ō�܂ŗL���Ɏg����̂ł́H�v�ƍl���Ă��������R���o�[�^�ŃA���J���d�r���瑼�̋@����[�d���悤�Ƃ���Ă���������������邩������܂��A�q���@��ɂ���Ă͂قƂ�ǂ̓d�͂��̂ĂĂ��܂��āA�u�A���J�����d�r��L���Ɏg����I�v�悤�ȃG�R�ȗp�r�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ���������܂����I ���Ԏ� 2009/12/1

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�u�̂ė��v�Ƃ����T�O�A�Ȃ�قǂł��B �@�R�X�g�_�E���ׂ̈Ȃ̂��[�d�����{�̂̃��C��CPU�ň��ɍs���Ă���Ƃ����������̂ł��傤�ˁB(���̐́A�g�ѓd�b�̃o�b�e�����c��ރg���u��������܂������A�\�t�g�̃o�[�W�����A�b�v�������肷��Ⴊ����A��������܂����B) �@����������ꂽMP3�v���[���̂悤�ɏ[�d�ȊO�̓d���𑽂��v������@��̏ꍇ�A���Ɍ������d�r���g�p����ꍇ�́u�[�d�v��]�ނ��A���̂܂܁u�O���d���v�̂���Ńv���[�����쓮�����Ďg�����ق����G�l���M�[�̖��ʌ��������Ȃ����ł��ˁB �@�����悤�Șb�ŁA������ƈ��������̗Ⴊ����܂��̂ŎQ�l�܂łɏЉ�܂��B �@�d�r������GPS���K�[��USB�R�l�N�^����̊O���d�������ɂ��Ή�������̂�����̂ł����AUSB�R�l�N�^����d������������ƃ��K�[������USB-�V���A���u���b�WIC�ɂ��d��������Ă��܂��悤�ŁA�v�����悤�Ɏg�p���Ԃ����тȂ������A�Ƃ������̂ł��B (�������Ƃɖ{�̂̓d���X�C�b�`�ƊW�����ɂ��̓d�������ꑱ����E�E�E) �@�ړI���u�[�d�v�ł͂���܂��u�{�̂̓���Ɋւ��v�ȊO�̓d�����K�v�ɂȂ�Ƃ������̂ł��B �@���ǁA�����̓d�r�{�b�N�X�ɑ�e�ʓd�r��������@����Ԓ����ԓ���ɑΉ��ł���@�Ƃ����b�ł����B jr7cwk �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�̂ė��v�͍���̐����̂��߂ɍl��������ł����A���̗��������@��ɂ͂��܂芣�d�r����[�d�͂������Ȃ��ł���ˁB �@USB�[�q����[�d����mp3�v���[���[�̑����́AUSB�ʐM���Ď����ď[�d�����Ȃ̂�PC���Ɛڑ�����ăf�[�^�ʐM���s���̂��ʂ��Ă�̂ł͂Ȃ��A����mp3�v���[���[�̂悤��USB�[�q��5V�����������狭���I��USB�ʐM���[�d���[�h�ɓ���A���y�Đ��Ȃǂ̑���E�@�\�͂��������g�p�ł��Ȃ��Ȃ����������̂ŁA�uUSB�[�d�p �d�r�a�n�w�����y�Đ��p�ɊO���d���Ƃ��Ďg���v�Ƃ����g�����͂ł��Ȃ��̂ł��B �@USB�[�q����d�����������Ă���Ԃ́A�[�d����Ƌ���CPU�͏��USB I/F�Ƃ̒ʐM�����݂Ă���̂ł��悤�B �@�ق��ɂ��AUSB�ڑ����͉��y�Đ��Ȃǂ̋@�\���֎~���Ă���̂́A�Đ����̉��y�t�@�C����PC����̑���ŏ����ꂽ�肷��ƂƂĂ����������ɂȂ邩��ł��傤�ˁB �@����ȊO�ɂ��������[���̋Ȃ��Đ����鏇�ԂȂǂ����炩���߃v���O�������������Č��߂��f�[�^���Đ����͂ǂ����Ɋi�[����Ă���͂��Ȃ̂ŁA�Đ��r����PC����Ȃ����ւ���ꂽ�葝�₳�ꂽ�肷��̂���͂�Đ��v���O�����ɂƂ��Ă͖��f�Ȏ��ɂȂ�ꍇ���������ł���B �@�������A�Đ����ɋȃf�[�^��t�H���_���������������Ă����v�Ȃ悤�ȃv���O����������ł��傤���A���������}�C�R���g�ݍ��@��̃v���O��������鎞�̗D�揇�ʂƂ��Ắu�Ȃ�ׂ��R���p�N�g(ROM�e�ʂ̐���������)�ɁA�m���ɓ��삷����̂����v�Ƃ������ɂȂ�̂ŁA�ʏ탂�[�h�ł̓f�[�^���������͐�ɖ����EPC�ʐM���͍Đ����Ȃ��ʃ��[�h�Ƃ��ē�������Ƃ������v��mp3�v���[���[�������̂����ȂÂ��܂��B ���Ԏ� 2009/12/2

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/11/25

���L�I�ʕ� 2009/11/25�@���L�ɏ����̂�������ƒx���Ȃ�܂������A11��19������u�d�q�H��}�K�W�� No.5�v���������ł��B �@����́u100�~�V���b�v�����@�Â��Ȃ�Ǝ����I�ɓ_�ŊJ�n�I���]�ԗp�_�Ŏ����S���C�g�v�Ƃ����L�����f�ڂ��Ă��������܂����B �@�����͑S�̓I�ɁA�d�q��H�Ƃ������́u�H��v�ɏd����u�����L���������ł��ˁB �@�P�[�X����ɋÂ�������L���������A�u�g�ݗ��Ă�v�y�������w�K���ė~�����Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��B �@����̓��{�b�g����W�ɂ����܂ňȏ�ɗ͂���������ł��V�K�L����������炵���Ƃ��A���̐���ɂ����Ƌ����������Ă�����āA���{���̎��ł�����u���S�҂̕������̊w�K�L���v�Ƃ����ʂ��������艟���������ʂÂ��������Ă䂭�����ł��B �@���̂ق��ł�PIC�}�C�R�����g��������L���������Ă䂱�����ƍl���Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@����ɂ���oga�ł��B�d�q�H��}�K�W���q�����܂��I �@�m���ɁA�u��i�Ƃ��Ďd�グ�邽�߂ɂ́v�Ƃ����ϓ_�ŕҏW����Ă���悤�Ɏv���܂��B����i�ɉ����Ċ�͊������Ă�������P�[�X�ɓ��ꂽ��A�����^�тł���悤�ɂ���Ƃ���ō��܂��邱�Ƃ������ł�����ˁi���Ɏ��́E�E�E�j�B�Ƃ���ŁA������ƋC�ɂȂ����̂́A���邳���m��H�ło�m�o�^�̂s�q2��A�V���b�g�L�o���A�_�C�I�[�h���g���ăX�C�b�`���Ă��镔���̓���������L�����ɂ͂���܂���ł����B�������Ȃǂ̖��Ȃ̂ł��傤���H������ƋC�̖�������炵���Ȃ��ȂƎv���܂����B oga �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@��قǂ̒lj��ł��B �@�L���ɂ���Ă閾�邳���m��H�́A�q�X�e���V�X����̂��߂́A�g�����W�X�^2�ɂ��V���~�b�g�g���K�[��H�Ƃ������Ƃł��ˁB �@���ׂĂ݂�Ƃ��낢��ȂƂ���ɉ�H�Ⴊ�ڂ��Ă��܂��ˁB �@�����ł��������Ă݂悤�Ǝv���܂��B oga �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���@���̒ʂ�A�y�[�W���̊W�Ńo�b�T���Ɛ藎�Ƃ���܂����B �@���̗ʂ��ƂT�y�[�W�ɂȂ�̂ŁA�S�y�[�W�������蓖�Ă������Ƃ������ŕҏW���l�ƒ��߂��č���̓_�Ń����v�����̊�{��������������u�p�^�[���͋L�������܂܂ŁA�X�C�b�`�P��ON/OFF����J���^���ȉ���(�ƌ�������)�v�Ƃ��������͊ۂ��Ɩ������āuCds�Ŏ����_�������H�ɉ����v�݂̂ɍi�荞�݂܂������A�������e�ł͉�H�̓����̐����̕����͊��S�Ɋۂ��Ɩ����Ȃ��Ă��܂����B �@�{���Ȃǂ��ʂɍ�邩�A������̋L���ł́u�p�^�[���J�b�g������v�Ƃ����d�q�H��}�K�W���ł͈�x���ڂ����������������̂��߂̍H��Z�p�ɂ��Ă̐}������邩�͕ҏW���l�ɂ��C�������̂ł����A�}���̂ق��͐����c���ĉ�H�̐��������������Ȃ��Ă��܂��܂����B �@���̂ق�������p�^�[���J�b�g�H��̕��@���w�K���Ă��炤�Ƃ����������d���ł��Ȃ����Őf�͂��Ă������̂ŁA���̌��ʂ��������z���ɂȂ����悤�ł��ˁB�ł����킹�i�K�ł͓��Ɍ���������w�����ꂽ�킯�ł͂���܂��A�ҏW���l��No.5�̕������Ǝ��̑Őf�����������������Ă����Ƃ������ł��傤�B �@�m���ɉ�H������Ċ�̏�œ��삳���邾���Ȃ��H�}�ʂ�ɑg�ݗ��Ă�����̂ł����A�����i�Ƃ��Ď��ۂɎg���ɂ̓P�[�X�ɓ���Ă����Ȃ��Ǝg���Â炢�̂ŁA���p���〈���ڂ̃J�b�R�悳(?)���d�q�H��������ŏd�v�Ȃ̂ł����������H�E�H��ɂ��Ă��w�K���Ă��炦��ƁA����Ҍ����G���̖ړI�Ƃ��Ă͗ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2009/11/26

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���L�I�ʕ� 2009/10/22 �@���������A�����̔����n�܂��Ă��炩�Ȃ�o��e-keep�B �@�ꕔ�̉Ɠd�X��l�b�g�ʔ̂Ŕ����Ă���Ƃ������͂���܂������ߏ��ł͌������܂���ł����B �@���ꂪ���ɂ��ߏ�����Ŕ����I �@�~�b�N��ǂƂ����h���b�O�X�g�A�ő��̓d�r(100�~���d�r)�ƈꏏ�ɔ����Ă��܂����B�܂��ɖӓ_�I �@������100�~�V���b�v�����݂��ꂽ�h���b�O�X�g�A�ŁA�Z���A�d�r�ŗL���ɂȂ���VOLCANO NZ�Ȃ������Ă��܂��B(����s�������ɂ͕i��c) �@�����āA�d�r�E�d�C�p�i�����̒I���k������Ă��Ă��܂菤�i�������Ȃ��Ă���Ȃ��Ǝv���Ȃ��烌�W�ɍs���ƁA���W�J�E���^�[�̉��ɓW������Ĕ����Ă���ł͂���܂��B �@�P�O�~�S�{�p�b�N�E�P�l�~�S�{�p�b�N����1180�~�B �@�[�d��ƒP�O�~�S�{�p�b�N��2980�~�ƒl�i�����������B �@�����A2�`3�䂠�郌�W�̂����P�̑O(�Ƃ�������)�ɂ����Ђ�����ƒu����Ă���̂ŁA���Ȃ�C�����Č��Ȃ��ƒN���C�t���Ȃ��悤�Ȕ�����ł��B �@�������x�������������Ă��܂����A����͒I�ɓd�r���S�������Ȃ��Ă����̂ŁA�ǂ��ɓd�r������̂��낤�H�ƒT���Ă��ċ��R���������炢�Ȃ̂ŁE�E�E�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.2009_1021(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�S(���ށ�*) �I�C�I�C �@���J�n�������f�X�J�I �@�Ђ₩�����e�����炷�Ƒ����A�r���Ǝv���̂ł��߂��Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��E�E�E�B�i�ǎ҂Ƃ��Ă̓X��������̂ł����E�E�j �@�r�[��(�M�E�ցE)��░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░*;'*';�� �@�u�C�̖����v���܂̂��ꂩ��̐V�����L�����y���݂ɂ��Ă���܂����A�܂��S���ǂ�ł܂���̂ňꎞ���J���~�Ƃ��ɂȂ�����߂����ł��E�E�B �@�ǂ����������Ȃ���ʂ悤�u�C�̖����v���܃y�[�X�ł�����Ă��������I �����J�@�M�m/�@�_�J���@�i�L�ցM*�j �K���ōl���܂����I �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�F�X�ȕ��̓��e������܂����A���炩�ɈӖ��̖�����(�G���T�C�g�̐�`����{��ňӖ����ʂ��Ȃ����̂Ȃ�)������I�������L���y�[�W(���e����ߐ��Ă���̂Ɂc)�̎���ʂ̃y�[�W�Ŏ��₳���悤�ȏꍇ�������āA��{�I�Ɍf�ڂƂ��Ԏ��͂��܂���B �@����ł���H�}�������ĉ��ׂ����e���������܂��Ă��āA��b�ƂȂ鏉����H�}�܂ł͏����Ă��܂�������H�Ńe�X�g������]�ɂ�����̂�҂��Ă���ł�����A�����������X�����܂肨�҂������Ȃ��ׂɂ����͂ł̉ōςނ�����͈��ꓚ���x�ōς܂��Ē��������Ǝv���܂��B �@�u�C�̖����v���͂��߂����ɂ͂��������ꃖ���Ɉ�{���x�̓d�r������앨�̋L�����X�V���Ă䂭�\��ł������A�u�������v�ł̂����₪�����Ȃ茻��ł͐������Ɉ�{�̋L�����ڂ���̂��܂܂Ȃ�Ȃ��ł��B �@�d���̃y�[�X���ŋ߂͈ٗl�ȖZ�����ł��܂莞�Ԃ����Ȃ��̂����R�̂P�ł����A�u�ŋ߂̒���Li-ion�o�b�e���[�̕��d�e�X�g�v�Ȃǃf�[�^�������͍ς�ł���̂ɋL���̃O���t�╶�͂������܂Ƃ܂������Ԃ���ꂸ�ɋL������������߂Ă���悤�Ȃ��̂�����A�c�O�ł������L��܂���B �@100�~�V���b�v�́u�P�O�d�r�~�Q�{��USB�o�͏[�d���v�������܂������A�����������ł��܂���B(�o�͓d�����v���āA�g�тɏ[�d���Ă݂��܂�) �@�V���i�̔�����F���b��ɂ��ꂽ�����琔�������o���čڂ���͎̂����O��ł������낭�Ȃ��ł�����A���������ӂ��ɋL�����ł����ɕ������Ă��܂��l�^���ŋ߂͑����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/10/21

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�u�ŋ߂̒���Li-ion�o�b�e���[�̕��d�e�X�g�v�̋L�����e�͌l�I�Ɋy���݂ɂ��Ă���܂��B �@�ŋ߁AULTRAFIRE�̌��\�ȕs�Ǘ����ڗ��悤�ɂȂ�A�܂�CREE XR-E R2���̃��C�g��{�̊Ԃ�LC18650(2400mA)���g�p�������ʁA���d�d��������Ȃ����̂�������3000mA�̂��̂ɕύX������Ǝ������Ă��܂��B �@�T�C�g�ێ��͎�ł���A�����̈�����ł�����䂪���͉]���܂��A�C�̖����l�ɂ܂��]�ɂ��o���Ċy�����L�������e����邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂��B Sail �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���\�ʔ����f�[�^�����Ă���̂ł����E�E�E�B �@100�~�V���b�v�A���J�����d�r�ƗL�����[�J�[���̍������d�r�Ƃ̐��\��r�ł́A�uWindows100%�v���l�̃y�[�W�ɂ����͂����Ē����āA�����̃O���t�Ƃ͈Ⴄ�������ŊȒP�Ɂu100�~�V���b�v�̓d�r�͂���ȂɎア�I�v�Ƃ��������킩���������Ē����܂����B �@���{�������X�����Ȃ̂ŁA�ǂ�ȃy�[�W�Ɏd�オ���Ă��邩�͂܂����Ă��܂��E�E�E�B �@���́A�����́u�C�̖����v�Ōf�ڂ��Ă���O���t�ł�100�~�V���b�v�̓d�r���L�����[�J�[���̓d�r���������ĕς�Ȃ��Ƃ��������Ɏ~�߂Ă�����������������悤�ŁA�悭�L�����Łu�f�W�J�����Ŏg��Ȃ�����v�ƈꌾ�B���h���Ă��镔����ڂŌ��ĒN�ł������I�ɂ킩��悤�ȐV�O���t�Ńf�[�^�������Ē����܂����B �@���m��Windows�n�G���ł�����ACPU��HDD�̃x���`�}�[�N�e�X�g�̌��ʂ��r����悤�Ȋ����ł��ˁB �@���߂Ă��̕����ŃO���t������ƁA����s�v�c�I�A100�ϓd�r�̐��\�̈������ۗ����Č����܂�(��) �@����������͎g����(����d��)����B�g�����ɂ���Ă͑S�R�_���_���A�ʂ̎g�������ƍ������[�J�[���d�r�ƌ݊p�Ƃ���100�ϓd�r�̏��Ȏg�����܂ł���ڂł킩����ƂȂ��Ă��܂��B �@���}���̕���Windows100%�������X�ōw�����Ă��ǂݒ�����Ɗ������ł��B (���g�����Ȃ�Ⴄ�L���ɂȂ��Ă�����ǂ����悤�c) �@�u�C�̖����v�ł��A100�~�V���b�v�d�r�ƗL�����[�J�[���d�r�̔�r2009�N��(2010�N�łɂȂ邩�ȁc)�Ƃ��ĐV���Ȏ��������āA�L�������鎞�ɂ̓x���`�}�[�N���O���t�����킹�Čf�ڂ��悤���ƍl���Ă��܂��B �@���낻����d����{���{���ɂȂ��Ă����̂ŐV�^����肽�����A��肽�����͑�R����܂����A�ɂ������̂łȂ��Ȃ��ǂ������ł��܂���i�G_�G�j ���Ԏ� 2009/10/22

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�~�c T�P �q �P�M�~�~�c ���������I�I�I �K���ōl���܂����I �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�C�̖����l��HP�͂�����x���I�Ȃ̂ŁA�m���ɓǎ҂ɂ���Ă̓O���t����ǂݎ�����̂��Ⴄ���Ƃ��l�����܂��ˁB100�~�V���b�v�̓d�r�Ȃ�A���Ƃ��Όg�ь^���W�I�Ɍ����A�f�W�J���p�ɂ͗L�����[�J�[���̂���Ɍ����d�r�ɂ���Ȃǂ̍H�v���K�v�ƂȂ�̂ł��傤�B �@Windows100%���͋v���Ԃ�ɔ����ēǂ�Ō��悤���Ǝv���܂��B�A���A�����G���A�ڂ̌o������]���ΕҏW�҂ɂ�霓�ӓI�ȓY��Ŗ{���̈Ӗ��Ƃ͐����ɉ��߂ł�����e�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�����N��K�̔ԑg���͂ł�����܂���(��)�X�|���T�[��ҏW���̈ӌ����ŗD��Ȃ̂ł����������Ȃ����Ƃ��Ă��ǂ�����C�𗎂Ƃ���Ȃ��悤�ɁB Sail �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����O�Ɍ��{�����͂��܂����B

�@�����O�Ɍ��{�����͂��܂����B�@�L���̓��e�ɂ��܂��Ă͂����ނ˖����ł��B �@�����ASony�̏[�d�r���uCycleEnergy�v�ł͂Ȃ��uCyberEnergy�v(Sony�̃f�W�^���J�����E�T�C�o�[�V���b�g�̃C���[�W�������̂ł��傤)�ƌ�A����Ă�����A�������f�W�^���K�W�F�b�g�W�̎G���I�Ƃ������ȊԈႢ������܂����i�O�O�G �@�ҏW���l�̕��j�Ƃ��Ắu�����d�r�͉����g���邩�v���ux����xx���v�Ƃ��������݂̂Ŕ�ׂ������������ŁA�O���t���ڂ��Ă̓d�r�̏ڂ��������Ȃǂ͊W���������̂ł����A�����炩��S����������`�Ń����^�C���O���t���ڂ��Ă��炢�܂����B �@�������Ȃ��ƁAeneloop�Ə[�d��EVOLTA�̓r���o�߂ł̓d���̈Ⴂ�Ȃǂ�S�������������̂ɂȂ�܂�����ˁB �@�ŏ����玆�ʂ��P�y�[�W�Ƃ����������̂ł��܂�ڂ������͍ڂ����܂���ł������A�t��Windows100%���̓ǎ҂̕����ڂ��������Ȃǂ͋��߂Ă��Ȃ��āAPC���i�Ɠ������u�����̂������I�v�u�R�X�p�ō��I�v�Ƃ����������ʂ������Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���������ǎґw�ɑ��Ď��ʍ�������Ă���ҏW���l�̍��ꂽ�A���̖{�ɂ������o�����X�̋L���Ɏd�オ���Ă���Ǝv���܂��B �@�������v���̂��d���ł��B ���Ԏ� 2009/10/25

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/10/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���L�I�ʕ� 2009/10/21 �@�ǂ������`�X�ւ����Ȃ荬�����Ă���炵���B �@����10���Ȃ̂ŁA�����̌����L�O���ɂ����鍑�c�߂�10/1���ɂ������͂������瑽���͍��������Ă̂��Ղ��x���ŗX�ǂ����x�݂��Ă����Ƃ͎v���̂ł����A���Ȃ�܂Ƃ߂Ă��x�݂������̂��A����Ƃ����x�݂̑O��łƂ�ł��Ȃ����ꂪ�������Ă���̂��B �@�`�Ђ���10��1�ɔ������ꂽ�i�̏����10/11�B �@�a�Ђ���10��3�ɔ������ꂽ�i�̏����10/11�B �@KaiDomain����10��9���ɔ������ꂽ�i�̏����10/11�B �@DX����10/12�ɔ������ꂽ�i�͏������̂Œʉߓ��s���B �@�ŁA�����̕i����x�ɂS��10��19���̌��j�ɓ͂����킯�ł��B �@10����������11���܂ŗX�֎�t���~�܂��Ă����悤�ŁA10/11�ɂ܂Ƃ߂ď�����o���o�������Ă��܂��ˁB �@���ʂ͍��`�X�ւ̏���11���Ȃ�15�����炢�ɂ͉Ƃɔz�B�����̂ł����A19���܂ł������Ă���Ƃ������͍��`���o��܂łɂ��������������������Ă���悤�ł��B �@�����A���`�X�ւ̒��̐l�́u�A�C���[�I�v�Ƌ��тȂ����ʂ̗X�֕��ɖ�����č�Ƃ����Ă����̂ł��傤�B �@�E�E�E�E�ł��܂��A�����O�ɂ���T�Ԃ��炢�Ԃ��Ĕ������ꂽ�b�ЂƂc�Ђ̉ו����A�S���������t�ŃX�^���v��������Ēx���ق���20�����������Ĉ�x�ɓ͂�����������܂����A��������������{�����������X�֕������X�~�߂Ĉ�x�ɂ܂Ƃ߂ď������Ă܂����H |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@����ɂ���oga�ł��B�v�X�ɏ������݂܂��B �@�̏��������Ŏd�������Ă��܂����̂ŁA�L�����e�Ɏ䂩��܂����B���N�̍��c�߂́A���H�߂Əd�Ȃ��N���A�x�������A��������60���N�A�܂���̍������s�u�[���ō��`�E�}�J�I�Ȃǂւ̗��s�ҋ}���Ƃ��������Ƃ��������d�Ȃ��āA�����������X�֎���ɂȂ����̂�������܂���ˁB������ɂ��Ă��A���̎����A�l�����m�����낵���قǂ̕��ʂ������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B oga �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���v���Ԃ�ł��B �@�����ł��ˁB���N�͌���60���N�Ńj���[�X�Ȃǂł���X�I�ɂƂ肠������قǐ���ɂ��j���̍s���Ȃǂ�����s���āA�����͂����ւ�ȓ��킢�ɂȂ��Ă��܂��ˁB �@�����X���̓����炢���獑�c�߂̏����ō�������Z���Ȃ̂ł��傤�B �@�W�������炢����X�֎�����������Ȃ��Ă��āA�����܂����������Ă��܂��B �@�����̂Ƃ��돑���ւ̃R���s���[�^�ɂ��ԍ��ǐՂ����܂��ł��܂���B �@����͂������ł͔�������Ă��牽���������Ɓu����Ȕԍ��o�^����Ă��Ȃ��A����I�v�̖��o�^��Ԃ��������ł����A���T�Ԍ�Ɏ茳�ɓˑR�z�B����Ăт�����I �@�����Ă��̎��_�ł��ԍ��ǐՂ͂ł����A���̓��̖钆�Ɍ���������u�z�B�ς݃A����I�v�̌��ʂ��E�E�E�B �@�����Ńn���R�������Ď��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ԍ��ǐՂł����z�B�����̂����킩���āA���̓��͗X�ւ��z�B����鎞�ԂɉƑ����Ƃɋ���Ȃǂ̑Ή������K�v������̂ɁA���̌������ł����ɓˑR�͂��̂͂ǂ��ɂ����Ă��炢�������̂ŁE�E�E�B �@�����P�����ւ���������Ă����������o�̂Ɉ���Ɍ�����ʂɏo�Ă��Ȃ��������Ă��܂��B �@�X�֕��ɓ\��ꂽ�o�[�R�[�h�V�[�����n���f�B�[��(�܂��̓x���g�R���x���[�̌��Z���T�[)�œǂݍ���ŁA������z�X�g�R���s���[�^�ɃA�b�v���[�h����Γo�^�͊������邽���ւ�P���ȃV�X�e���Ȃ̂ł����A����ȓo�^����܂܂Ȃ�Ȃ��Ƃ������́A�f�[�^�]����҂n���f�B�[�������\��`���S�䂸���Ɗ��̏�ɕ���ł��āA�[���珇�ɃZ���^�[�o�^��Ɍq����Ƃ�҂��Ă���Ƃ����Ȃ�Ƃ��A�i���O�Ȑ��E��z�����Ă��܂��܂��B�o�[�R�[�h�͓ǂݍ���ł�����̂́A������Z���^�[�ɓo�^���邨����x�݂�����ēc�ɂɋA���Ă��Ă����Ɠo�^����Ȃ��̂ł��傤���B �@�ו����������ꂽ�킯�ł͖����̂ŁA���������̌���60���N�̂��j���ł����璆���l���̊F����ɂ͑傢�ɏj���Ă�����āA������͂������Ƒ҂���ł��B ���Ԏ� 2009/10/21

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 10/25 |

�����������L�O���݂�10���P������8���܂ŘA�x����������ł͂Ȃ��ł��傤���B Hiroshi �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.2009_1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���ӂł��B �@DC-DC�R���o�[�^�A�����l�łł��܂����B �@�����̎ԁA�g���^��1Box�G�~�[�i�ł�CD���܂���B����4�N�ɍw�����������ACD�͂܂����������A�J�Z�b�g�̕����ǂ������̂�CD���悤�ɂ͂��܂���ł����B �@�ȗ�17�N�o��39���L���𑖍s�������݁A���͂�CD�����ł͊������Ȃ��Ȃ�܂����B �@�����Ő���ACD�v���[���[���I�[�N�V�����œ��肵�܂����B������J�Z�b�g�^�̃A�_�v�^��ʂ��ăJ�[�X�e���I�ɓ��͂��A�Ԓ��Œ����Ă��܂��B �@���̃v���[���[�̊O���d���d����4.5V�ł����B �@�������d�r�����Ƃ悭�����Ȃ�܂��B�����ŎԂ����肽���ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�ł�12V����4.5V�����o���̂́A������Ƒ�ςɎv����̑���ł����Ƃ���ł����B�啔�̔��M�ƂȂ肻���Ɏv��������ł��B �@����Ȏ��A������̑f���炵���u�C�̖����v�̃y�[�W�ɏo��܂����B �@�����܂����B���̂悤�ȉ�H�����݂���Ƃ́B���������̃Z���A�ƃL�����E�h�D�דd�b�������܂���܂����B �@�����āc�A���Ɍ�����܂����I�I�B �@�L�����E�h�D�B���X���ꂵ�������ł��B �@�܂������Ă��܂����B�������s���Ă݂܂�����A�܂���������u����Ă���ł͂���܂��B �@�Z���A�́A�ǂ��ɂ��u���Ă��܂���ł����B�I������݂����ł��B �@�ł����ăL�����E�h�D�ő����Q�b�g�A�����Ē�R�l���v������A2.97k����0.83k���ł����B�莝����2.18k��������܂����̂ł�������t���܂����B����4.62V�ł����B �@�{��(10/3)��ق�10���Ɋ����A�����ɎԂɍs���e�X�g�BCD�v���[���[���Ԃ̓d���œ����܂����I�I�B�����ł��B��ς悢���ł����B �@����A�����ɂƂ��ĐV�������E���J���܂����B �@�����l�ł��B�_�E���R���o�[�^�A�f���炵���ł��B �@���ꂩ����u�C�̖����v�z�[���y�[�W���A�y���݂ɓǂ܂��Ă������������̐����Ɏ����ꂳ���Ă������������Ǝv���Ă���܂��B����A��ς��肪�Ƃ��������܂����B���Ӑ\���グ�A���Ƃ������܂��B �{�錧 T �����ڂ� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���߂��ɃV�K�[���C�^�[�pDC/DC�R���o�[�^���Ă���100�~�V���b�v�������Ă悩�����ł��ˁB(�m���ɔ����̓X�������ł��c) �@����CD�v���[���[�̓d��������ł��ĂȂɂ��ł��B ���Ԏ� 2009/10/3

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 10/5 |

�@���̓x�́A�����̃J�L�R���ɂ����グ�����肠�肪�Ƃ��������܂����B �@�{�����������܂��āA���ꂵ���v���Ă���܂��B �@�{���ɑf���炵������̂��Љ�������������ӂł��B �@��قǂ��A�����̎҂ɃX�[�p�[�܂ł����̔����o���������čs���ė��܂������A�C�����悢��ƐS�n�悢���̒��Ńo�b�n�̖����t�p���e�B�[�^���{�����[�����グ�Ē����Ȃ���s���ĎQ��܂����B�K���ł����B �@���̂悤�ɁA���̂�厖�ɍH�v���Ďg���M���̐������ɁA�ƂĂ������������܂��B �@�����̃G�~�[�i��39���L�����s�ł����A����ꂵ�Ďg���ė��܂����̂ł܂��܂����\���v�A�O�ς��T�r���悭�ގ����Ȃ������Ă���܂��悢�c���������ĔR���15km/L���炢����܂��B �@�����DC-DC�R���o�[�^�ŁA�Ԃɏ��̂��ƂĂ��y���݂ɂȂ�܂����B �@�����l�ł����B �@�S���犴�ӂ������Ă���܂�m(_ _)m�B �����ڂ� �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/10/1

���L�I�ʕ� 2009/10/1�@�m�l���e������u�N�C�b�N�G�R�̒��q����������C�����āv�Ɣ��FQEC-F20��n����܂����B (1) �X���b�g�R���d�r�����Ă��Ȃ��̂�LED���_�����āA�G���[�\���炵�������_�łɂȂ� �� �d�r������ƒʏ�̏[�d�͍s���Ă���悤�� (2) �����J���Ă݂���d���R���f���T���c���ł��� (3) �t�@���̉������������ĕ����ア (�������H) �Ƃ������B �@�m���Ɋ���1500��F/6.3V�̓d���R���f���T���c���Ńp���N���O�ł��B �@�n�������ꂽ�̂����{���̖^�i���X�������̂ŁA�X�ԍۂ̃f�W�b�g�ɍs���Ă������1500��F/6.3V�̓d���R���f���T���w�����Ă��炢�ꏏ�Ɏ��A�ƂɋA���Č������܂����B �@���̓d���R���f���T�͏[�d�p�d����H�̕����p�łӂ����2V���x���������Ă��܂��B�ߓd���ł̗ł͂Ȃ��߂��̕��M�����܂邱�Ƃɂ������x�ɂ��ł��傤���B �@���Ȃ݂ɁA�����Ă���JENPO�Ђ̓d���R���f���T�́A�o�b�̃}�U�[�{�[�h�Ȃǂł������Ƀp���N����s�Ǖi�����������[�J�[�̐��i�ƗL���ȕi�ł��B �@�t�@���̂ق��́A��]����Ƃ��Ȃ�r�r�����������Ă��܂����̂ŁA�\�̃V�[���������炷���ɃA�N�Z�X�ł��鎲�ɒ������ă����e�i���X�B �@�V�[����\��Ȃ����āA�P�[�X�ւ̐U���`�B���y������悤�ϐk���ʃe�[�v�Ɏ��ւ��ăt�@���̃����e�͏I���B �@���͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�A��]��������ł��B �@�ł�������QEC-F20�Ɣ�ׂ�ƃt�@���̉��͂�����Ƒ傫�߂��ȁH �@�����t�@�����ɂ�ł��Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�A���̃T�C�Y�̃t�@���Łu��]���Z���T�[�v���t���Ă�����̂͂قƂ�ǎs�̂���Ă��܂���B �@������������Ȃ畁�ʂ́u�Z���T�[�����v�i�͗e�Ղɍw���ł���̂ł���ɂȂ�̂ł����A�����Ȃ�Ɖ�]���Z���T�[����o�Ă���M�������o���Ȃ��Ȃ�A��]�������m�ł��Ȃ���QEC-F20�̓t�@���Ɉُ픭���Ƃ��ē�����~���đSLED�������_�ł���G���[�\���ƂȂ�[�d���ł��܂���B �@�����t�@�����Z���T�[�����Ɍ�������Ȃ�A�uPIC�ʼn�]���M���̋[���M��������ďo�͂����H�v�삵�čڂ���v��ł����B �@�������P���ɉ�]���p���X���o�͂��邾���ł͂Ȃ��A�T�[�~�X�^���q���ŋ��^��QEC-F20�̂悤�ɓd����H�̉��x�𑪂��č����ُ�ŃG���[���o���悤�Ȃ����݂ɂ��āA���������m������t�@���p���X���~�߂�悤�ȍ��x�ȃt�@���p���X��։�H����낤�Ǝv���Ă����̂ł����A���Ȃ��Ă��ςނ悤�ň��S�ł��B �@�Ō�Ɂu�d�r�����Ȃ��Ă��X���b�g�R��LED���_������v�Ƃ����Ǐ�ɂ��āB �@�m���ɓd�r����ꂸ�ɃR���Z���g�ɑ}�������ŃX���b�g�R�ɂ͂��������d�r�������Ă���悤�Ɂu�d�r�`�F�b�N�v���n�܂�LED���_�ł��܂��B�����ēd�r�`�F�b�N�V�[�N�G���X���I���Ɓu�G���[�v�\���̑����_�łɕς�܂��B �@�d�r�����Ă��Ȃ̂ɁA�X���b�g�R�ɂǂ�������R��d���ł�����ăN�C�b�N�G�R�`�b�v���댟�m���Ă���H �@�����v���Ċ�����X�܂Œ��ׂĂ݂�ƁA�X���b�g�R��FET�̂�����ɉ������������̂悤�ȕ������ꂽ�Ղ�����܂��B �@���ꂪ�����Ń��[�N���N�����Ă���̂��Ǝv�����E�������܂������A�d������ꂽ���ɓd�r�������Ă���Ɗ��Ⴂ����Ǐ�͉��P���܂���ł����B �@�d�r�`�F�b�N���s������ɃG���[�\���͏o���Ȃ��Ȃ�A�d�r��������Ԃɖ߂�܂��B��͂艽���e���͂��Ă����悤�ł��B �@�������A�d�r�������̂ɓd�r�������Ă���Ɗ��Ⴂ����Ǐ�͂��������܂���̂ŁAFET���O���ĉ��܂ŐN�H����Ă��Ȃ�����A���ɂ��������������͂��ꂩ�璲�ׂĂ݂悤�Ǝv���܂��B �@����ȊO�ɓd�������m����ׂ̃p�^�[����`�b�v��R�Ȃǂ͒��ׂ܂���������B���͂��̂����肪�����ł͂Ȃ��A�N�C�b�N�G�R�`�b�v���̓d�����m��H�Ȃǂ����Ă���Ƃ�������グ�ł����A�d�r������Ƃ����Ə[�d�͂��Ă���܂����A���[�d���m���������s���Ă���悤�ő��̃X���b�g�ƕς��Ȃ��قړ����^�C�~���O�ŏ[�d�͒�~���܂��B �@�����������ׂĂ�������������Ȃ��ꍇ�͂��̂܂܂ł��[�d�ł���̂�F���ɂ͂����������ł��̂܂g���Ăƕԋp���܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.2009_0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���߂܂��āA�ȑO��茟�������[���L�����y���݂ɔq�������Ē����Ă���܂��B �@���炽�߂ċC�ɂȂ�����ł����A�y100�~�V�K�[���C�^�[�\�P�b�g�pDC-DC�_�E���R���o�[�^���A�b�v�R���o�[�^�ɉ������悤�I �z�ɂ���e�Ђ̃R���o�[�^�[�ł����P����12V����5V�ւ̓d���̒��������Ȃ�i�g�p�ړI��USB�̏o�͓d��5V�̎�肾���ł��ˁj�O�[�q���M�����[�^�[���g���Ε��i�_�������Ȃ��R���p�N�g�ɐ��i���o����Ǝv���̂ł����A�Ȃ����̂悤�ȉ�H�������Ă����ł��傤���H��͂�����Ƃ����ǂ�����Ƃ��̃����b�g�������ł��傤���H �J������ �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�����Ƃ�����v�Ə�����Ă���悤�ɁA�d���E�d���̕ϊ����s���ۂɂ��ϊ��������l���邱�Ƃ��d�v�ł����A�����J�������l�́u���̕ϊ������������N�����d��Ȍ����v�܂ł͎v�������Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B �@�P���ɍl����Εϊ������͍���(�ǂ�)�ق��������Ɍ��܂��Ă��܂���ˁB �@�ϊ��������Ⴂ(����)�Ƃ������́A�d����ϊ�����ۂɉ�H�������X����ʂɔ������āA�o�͂ɕK�v�ȗʈȊO�ɗ]���Ɍ��̃G�l���M�[���ʂɏ���Ă��܂��Ƃ������ł��B �@�����܂łł́u�]���ȃG�l���M�[���X�͏��Ȃ��ق�����������A�����̗ǂ���H��I�Ԃ̂��H�v�Ƃ����l���͒N�ł��v�����Ǝv���܂��B �@�ł������ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�u���X�͂ǂ��ɍs���̂��H�v�ł��B �@�d������ϊ���H�ɗ��ꍞ��ŏo�͂ɏo�ė���܂ł̊Ԃ����X�ɂȂ�G�l���M�[����������ł��Ă��܂��킯�ł͂���܂����B �@���ۂɂ͂ǂ��ɏ����邩�Ƃ����ƁA�M�Ƃ��ċ�C���ɕ��U����Ă䂫�܂��B �@����܂�����ŎO�[�q���M�����[�^��DC/DC�R���o�[�^(�X�C�b�`���O����)�ɂ��ē���������炢���Ă݂܂��傤�B �@�O�[�q���M�����[�^�́u�V���[�Y���M�����[�^ (�V���[�Y������)�v�ƌĂ�����M�����[�^��H��������IC�ŁA�w���ꎩ�g�ɗ����d���ʂ𐧌����ďo�͂̓d�������ɕۂx����������d����H�ł��B  �@�������ȒP�Ɍ����Ă��܂��Ɓw�����I�ɒ�R�l���ς��R�x�݂����ȉ�H�ł��B���ۂ͒��̃g�����W�X�^�̗�����d���l�𐧌䂵����R�l��ς��Ă��܂��B

�@�������ȒP�Ɍ����Ă��܂��Ɓw�����I�ɒ�R�l���ς��R�x�݂����ȉ�H�ł��B���ۂ͒��̃g�����W�X�^�̗�����d���l�𐧌䂵����R�l��ς��Ă��܂��B�@�o�͂ɂȂ������u�����v���K�v�Ƃ���d�������Ȃ��Ƃ��̓����̒�R�͑傫���Ȃ菭�Ȃ��d�����������Ȃ��Ȃ�A�u�����v���傫�ȓd����K�v�Ƃ��鎞�ɂ͓����̒�R���������Ȃ��đ�d���𗬂��悤�ɂȂ�܂��B �@���Ă������V���[�Y���M�����[�^�́u�����v�Ǝ������䂳�ꂽ��R�����̂���������Ɍq�����Ă������Ƃɖ�肪����A�u�����v�����̋@��ɕK�v�ȓd���E�d�͂������͍̂\��Ȃ��̂ł����A�u�����v�ɗ����d���Ɠ��������̓d��������̒�R�����̉�H�ɂ��������ƂŁA�d���d������o�͓d�����������u�O�[�q���M�����[�^�ɂ�����d���v�Ƃ����ʉߓd�����|�����l�̓d���Ԃ��X�ƂȂ�A������O�[�q���M�����[�^�̔��M�Ƃ��ĕ��o����܂��B  �@���Ƃ��Όg�ѓd�b���[�d����ۂɖ�400mA�̓d�������ꂽ�Ƃ��܂��傤�B

�@���Ƃ��Όg�ѓd�b���[�d����ۂɖ�400mA�̓d�������ꂽ�Ƃ��܂��傤�B�@�ԂɃG���W�����������Ă��ăV�K�[�\�P�b�g�̓d����14.4V�A��������5V/400mA�����o���ɂ͎O�[�q���M�����[�^���ł�9.4V�~400mA��3.75W���̓d�͂�M�ɕϊ����Ȃ���Ȃ炸�A����ȓd�͂���o���A���g�p���Ă����炠���Ƃ����ԂɎO�[�q���M�����[�^�̉��x���オ���Ă��܂��ߔM�Ŕj�����Ă��܂��܂��B �@�ߔM�Ŕj�����Ȃ����߂ɂ͎O�[�q���M�����[�^�ɂ͓K�ȁu���M���v���Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B �@���ꂪ�w�O�[�q���M�����[�^���g�p����ꍇ�ɂ́A�K�v�ɉ����ĕ��M����Ƃ���Ă��������x�ƎO�[�q���M�����[�^�̐�������̔��X�̒��ӏ����ɏ�����Ă��闝�R�ł��B  �@12V�Ԃ̃V�K�[�[�q����O�[�q���M�����[�^��USB�K�i��500mA�܂Ŏg�p�ł���悤�ɂ���ƁA�Œ���ʐ^�̂悤�ȕ��M����O�[�q���M�����[�^�Ɏ��t���Ȃ��Ƃ����܂���B����ł��܂����M�킪���Ȃ�M���Ȃ�̂ł܂ŏ��������炢�ł��B

�@12V�Ԃ̃V�K�[�[�q����O�[�q���M�����[�^��USB�K�i��500mA�܂Ŏg�p�ł���悤�ɂ���ƁA�Œ���ʐ^�̂悤�ȕ��M����O�[�q���M�����[�^�Ɏ��t���Ȃ��Ƃ����܂���B����ł��܂����M�킪���Ȃ�M���Ȃ�̂ł܂ŏ��������炢�ł��B�@���̑傫���̕��M����ƂĂ��V�K�[�v���O�̑傫���ɓ���܂���I �@�������A�s�̂̃V�K�[�v���O�^��USB�ϊ���́u12V/24V���p�v�ł�����A�d���d���̍���24V�ԂŎg�p����ꍇ�͏�̗��400mA�Ŏg�p�����Ƃ��āA�O�[�q���M�����[�^�ł�23.8V�~400mA��9.52W���̔��M�ɂȂ��Ă��܂��A�����Ƒ傫�ȕ��M������Ă����Ȃ��Ɓu12V/24V���p�v�̏��i�Ƃ��Ă͔̔��ł��܂���B �@�V�K�[�v���O�^�Ȃ�đS�R�����ŁA���Ȃ�傫�Ȕ��^�ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B �@�ϊ������̐����Ō��Ă��A�g�ѓd�b���[�d���悤�Ƃ���12V�Ԃł̎g�p����2W�̕K�v�ʂɑ��ĎO�[�q���Ń��X����̂�3.75W�Ŗ�34.8����50%���͂邩�Ɋ��荞��ł��܂��܂��B24V�Ԃł�17.4���ƁA�d���ϊ����u�Ƃ������͂����̔��M��ł�������܂���B �@�����V�K�[�v���O�^��USB�d���ϊ���ƁA���ׂ̗ɑ傫�����傫���E�l�i�������E�����Ĕ��M����̂ŐG��Ȃ��ł��������Ȃ�Ē��ӏ����̂��鏤�i������ł�����A�N����҂��܂����H  �@�s�̂̃V�K�[�v���O�^�̓d���ϊ���Ŏg�p����Ă����X�C�b�`���O������DC/DC�R���o�[�^�̍\���͉E�}�̂Ƃ���ł��B

�@�s�̂̃V�K�[�v���O�^�̓d���ϊ���Ŏg�p����Ă����X�C�b�`���O������DC/DC�R���o�[�^�̍\���͉E�}�̂Ƃ���ł��B�@�V���[�Y���M�����[�^�̂悤����R�œd�����������悤�ȂƂ���͑S�������A�X�C�b�`���R�C�����ɓd���𗬂�����~�߂��肷�邾���̍\���ł��B  �@�X�C�b�`���O������DC/DC�R���o�[�^�̓�����ڂ�����������ƂƂĂ������Ȃ�܂����A�ȒP�ɐ�������ƉE�}�̂悤�ɃX�C�b�`��ON�̎��ɂ̓R�C�����o�R���āu�����v�ɓd��������A���ׂɂ�����d�����K��̓d���ȏ�ɂȂ�����X�C�b�`���܂��B

�@�X�C�b�`���O������DC/DC�R���o�[�^�̓�����ڂ�����������ƂƂĂ������Ȃ�܂����A�ȒP�ɐ�������ƉE�}�̂悤�ɃX�C�b�`��ON�̎��ɂ̓R�C�����o�R���āu�����v�ɓd��������A���ׂɂ�����d�����K��̓d���ȏ�ɂȂ�����X�C�b�`���܂��B�@�X�C�b�`�����Ƃ��������d��������Ȃ��Ȃ�ƍ���܂����A���̉�H�ł́u�d���𗬂��Ă���ԁA�R�C���Ɏ���(����)�Ƃ��ăG�l���M�[��~���Ă��āA�X�C�b�`OFF�̊Ԃ͂��̃G�l���M�[����o���邱�Ƃœd���𗬂��܂��v�B �@�R�C������̃G�l���M�[���o���キ�Ȃ��āA�o�͓d��������������܂��X�C�b�`��ON�ɂ��ēd������d���𗬂��Ƌ��ɃR�C���ɏ[�d���܂��B �@�{���͂��̂悤�Ɉ����X�C�b�`��ON/OFF���Ă���̂ł͂Ȃ��A�X�C�b�`�͏�ɂ�����g����ON/OFF���J��Ԃ��Ă��Ă���ON���Ȃǂ𐧌䂵�ďo�͂���Ɉ��ɂȂ�悤�ɐ��䂵�Ă��܂��B �@��H�}�ł͏ȗ����Ă��܂����A�o�͂ɂ͓d���R���f���T�Ȃǂ��t���Ă��ăX�C�b�`ON/OFF���̓d���ω����z�����Ĉ��肵���o�͂������ł���悤�ɂ��Ă��܂��B �@���̂悤���X�C�b�`���O������DC/DC�R���o�[�^�ł����_���̓R���o�[�^���Ń��X�����镔���͂���܂���B���ɗ��z�I�ȓd����H�ł��B �@���������ۂɂ̓X�C�b�`�Ɏg���g�����W�X�^��FET�܂��V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�̒�R�����A�܂��R�C���������O�a�ɂ�鑹���Ȃǂł킸���̃��X�͔������܂��B �@�����������͑S�̂ɑ��ď��Ȃ��l�ŁA�����l��80�`95���ȂǂƂ�����H�͂�����܂��̉�H�����ł��B �@�u���X�����ɏ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ́u���M�����ɏ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��̂ŁA�V�K�[�v���O�^�̃P�[�X�ɓ���Ă��P�[�X���ق�̂�g�����Ȃ���x�܂łŁA�G���ĔM���ă��P�h���������H�E���i�����邱�Ƃ�����܂���B �@�ԂŎg���̂ɁA�V�K�[�v���O�^�̃P�[�X�Ɏ��߂Ă��܂��Ă����̖�������DC/DC�R���o�[�^�������I�������͓̂��R�̂��Ƃł��傤�B �@�O�[�q���M�����[�^�͗��p���@���ȒP�ł������M�K�v�ȑf�q�ł��B �@�O�[�q���M�����[�^���͏����������i�������܂����ADC/DC�R���o�[�^�����ɂ����ق����u���^�E�y�ʁE�������ǂ�(���M�����Ȃ�)�v�Ƃ����O���q�������ǂ��d��������Ƃ͎v���܂��H ���Ԏ� 2009/9/11

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�����́A���Z���������X�ɂ������������肪�Ƃ��������܂����B �@����ς�Ǝv���Ă͂��܂��������X�ɂ�锭�M���ő�̖��Ȃ�ł��ˁA���炽�߂ēǂ܂��Ă��������Ƃ��̑傫�����킩��܂��A�P����LED���̏���d�����m�ۂ�����x�Ȃ甭�M���ǂ����Ǝv���܂������ꂾ���傫���Ɣ[���ł��B �@���Ə��i�ɂ����USB�̓d���p��2�[�q�݂̂ɔz�������Ă��镨�A4�[�q�S�Ăɔz�������Ă��镨������悤�ł�����{�̓X�C�b�`���O������DC/DC�R���o�[�^���ł��傤���H���܂Ŏg��������4�[�q�ɔz�������镨�����������ł����R�X�g�I�ɂ�2�[�q�݂̂̂ق����ƁE�E���Ɛv�̖��ł��傤���g�p����FM���W�I�Ɍ��\�ȃm�C�Y����镨�����������ł��B �J������ �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@����ʂ�uLED�𐔌�12V����d��������ē_�����������v�u100�~�V���b�v��LED���C�g(3�`4.5V���炢)���Ԃ̒��Ŏg�������v�Ƃ����悤�ȗp�r�ł���Γd���͂ق�̂킸���ł�����O�[�q���M�����[�^�ł����M�͂قƂ�ǂȂ��A���i���i���̊ȒP���Ō��Ă��O�[�q���M�����[�^�������߂��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B �@�������d�����傫���Ȃ�Ɣ��M���傫���Ȃ�̂ŁA�p�r�ɂ���Ďg�������������Ƃ���ł��B �@���W�I���u��v�͔̂��U��H���g�p���Ă���@��ł͂ǂ����悤���������ƂŁA�͎̂����H�Ȃǂł́u�g�ݗ��Ă��I�������d�������āA���W�I���߂Â��ău�[�Ɩ����瓮�삵�Ă��܂��v�ȂǂƓ���`�F�b�N�Ƀ��W�I���g�����@�����p����Ă����قǂł��i�O�O�G �@��H�̔��U���g���ɂ���Ďg�����W�I�͂`�l���W�I�ł�������e�l���W�I�ł������肵�܂����B �@USB�̂S�[�q�ɔz�����Ă���̂́w���[�J�[�͑�R�̔������������x�ł��B �@USB�̋K�i�Ƃ��Ă͓d���̃v���X�ƃ}�C�i�X�ȊO�A�Ƃ������{����USB�̒ʐM�[�qDATA+��DATA-�ɂ�USB�ʐM�v���g�R���ɏ��������ʐM�M���ȊO�͌q�����肵�Ă͂����܂���B �@�܂������́u�ǂ�USB�K�i(�X�s�[�h)���v�ʂ��鎞�ɋK��̓d����������悤�ɂ���`����Ă���̂ŁA�{���͂���ɉ���Ȃ��d���������Ă͂����Ȃ��̂ł��B �@�ł�����USB�[�q�𗘗p���ď[�d�@�\����������ꍇ�́ADATA+��DATA-�̓I�[�v��(�����q���Ȃ�)�ɂ��Ă����̂������Ȃ̂ł����A�������������i�͏����̏[�d�����ŁA�ŋ߂�USB�[�q�ɓd�����������鐻�i�̑�����DATA+��DATA-�[�q�ɂQ�Ƃ�����d���������Ă��܂��B �@���̓d���������Ă����Ȃ����[�d���n�܂�Ȃ��@�킪���邩��ł��B �@����͑��Â̐̂���Ǝ��̂��Ƃ������đ��ЂƓ�������r���������Ă����A��������Apple���̐��i��i-pod��i-phone�Ƃ������i�ł��B �@������USB�^�[�q(�����āu�^�v�����܂�)�͎���USB�̒[�q�̌`�����Ă��邾���Ő��E���USB�[�q�ł͂���܂���B �@�������USB�^�̒[�q��USB�P�[�u�����q���Ńp�\�R�����Ƃ̒ʐM���ł��܂��̂ŁuUSB�ɂ��q�����Ƃ��ł���Apple�[�q�v�Ƃ����敪�������ŁA���̒[�q���o�R���ď[�d���悤�Ƃ����DATA+��DATA-�Ɉ��̓d���������Ă����Ȃ��Ə[�d���n�܂�Ȃ��u�A�b�v���E�v���e�N�g�v�Ƃł��ĂԂׂ��@�\�������Ă���Apple�Ǝ��̔���J�d�l�Ȃ̂ł��B �@���А��i���q�����Ƃ��r�����悤�Ƃ���Apple�Ђ̍���(�d�l)�ł��B �@�ŏ��̍��́uApple���i�͐�p�[�d��łȂ���USB�ł͏[�d�ł��Ȃ��v�ƌ����Ă��܂������A�����ɉ�͂���Ҏ҂�����A����d����������Ώ[�d���n�܂邱�ƂɋC�t���܂��B �@���ꂩ���͑������̂ŁA�l�b�g�Ȃǂ�ʂ���USB��DATA+��DATA-�[�q�Ɂu����d�����������USB�[�d�킪Apple�А��i�ɂ��g�����v�ƕ������USB�[�d�탁�[�J�[�e�Ђ͂������đΉ����i��̔����AUSB�K�i�Ƃ��Ă͕s���ł����u�[�d��v�Ƃ��Ĕ���ׂ̂S�[�q�S�Ăɔz��������Ă���[�d�킪�����Ă��܂��B �@USB�̋K�i������ēd���Q�[�q���������z�����Ă��Ȃ�USB�[�d��̃p�b�P�[�W�ɁuApple���i�ɂ͏[�d�ł��܂���I�v�ui-pod�g�p�҂͔���Ȃ��ʼn������I�v�Ȃ�ď�������ǂꂾ�����オ������ł��傤�H �@�e���[�J�[�́A�����̏[�d�������R���肽�����ׂ�USB�K�i�͖������ĂS�[�q�ɐڑ������[�d���̔����Ă���̂ł��B �@�`�b�v��R���S���炢(�Ɗ�p�^�[���̔z��)�̕��i�lj��ł����A��̏[�d��ɑ��Đ��~�̓����Ŕ��オ�O�b�Ƒ����Ȃ�Ƃ�����A���[�J�[�Ȃ炻���������Ǝv���͎̂����̗��ł���ˁB �@�������A���ł��킴�킴Apple���i�ɑΉ����Ȃ��Ă��������`�݂����ɓd�������q���ł���USB�[�q�^�̏o�͂��������[�d��(��Ɍg�ѓd�b�Ή��p�P�[�u�������Ђŏo���Ă���i)����R����܂�����A���̂�����͊e�Ђ̍l��������Ȃ̂ł��傤�B ���Ԏ� 2009/9/11

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 9/13 |

�@�f��������ӂ�����ł��B �@�������������炭�肪��������ł��ˁE�E�E�E �@�����ɂ���o���b�N�ō�����O�[�q��5V�d���ŕs�v�c�Ƒ�Q����ƌ�����iPod nano���[�d�o���܂��A���s�Ɏ���܂ł̃��f���`�F���W�ł��̕ӂ̎d�l���ς���Ă���̂�������܂���A���X�A�t�^�[�p�[�c�Ł��~����ȑO�̕��́E�E�E�Ƃ����L�ڂ̂��镨������܂��̂ŁB �J������ �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 9/16 |

�@�֘A�ł����E�E�E �@���L�͌������Ă��Ĉ������������T�C�g�ŁA�ŋ�100�ςŔ�������n�߂��G�R�v���X��USB�d�rBOX EP-024CHA�������Ă���悤�ł��� http://www.1-s.jp/products/detail/26271 �@�C�ɂȂ����͉̂��L�̒��� ��iPhone3G/touch�ɂ͑Ή����Ă���܂���B�݂��ɂW�O�O�`�P�O�O�O��A�o�͂��K�v ���āA�R�ł���B �EEP-024CHA��DATA+,DATA-�[�q��N.C(�Ƒz�����Ă��܂��B) �EApple��USB�K�i���Ƃ��Ƃ��H(���Ԃ��ł͂Ȃ��ƁE�E�E) jr7cwk �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 9/17 |

�@����uUSB�[�d�p�d�rBOX�v�֘A�̏������݂������܂������A�{����������肵�܂����B �@�����J���Ă݂܂�����E�E�E�Ȃ�� �@USB��DATA+��DATA-�[�q�ɂ��ꂼ���R�̕�����H�����Ă܂����B (�����G�R�v���X�̃V�K�[�v���O�^�̂ɂ͖��������̂ɁB) �@��̏������݂́u�\�z�v�O��ł����B�\����܂���B �@��͌��ʂ͌�قǃN�`�R�~���ŁB jr7cwk �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.2009_0904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�͂��߂܂��āB �@�d�����P�b�g��T���Ă��Č����܂����B�ƂĂ��ʔ����A�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����B�����d�q�H��ŗV��ł��܂��B �@���ꂩ����A�Q�l�ɂȂ�L��������Ă��������B �D�y�s �V�O�} �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���N���d�����P�b�g�̋G�߂����������I��낤�Ƃ��Ă��܂��ˁB �@�Ă̊ԁA�ǂꂾ�������̂��ƒ�Ŋ������Ƃ��E�E�E�B �@���ꂩ����A�d�q�H������y���݂��������B ���Ԏ� 2009/9/4

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/8/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/8/23

���L�I�ʕ� 2009/8/23�@����A�m�l�̂q�����u���{���Ńe�X�^�[�������ǁA�ŏ�����s�ǂœ����Ȃ��B�������炱��ȃn�Y���ł��������ǁE�E�E�v�Ƃ����b���Ă��āA�����v���Ԃ�ɂ���������Ɍ�����n���Ă��炢�܂����B �@�X����480�~�Ŕ����Ă��錃���������f�W�^���e�X�^�[�ŁA�X�C�b�`�͓����ĉt���͓��삵�Ă��邪�A�e�X�g���[�h�ɉ����q���ł��������Ȃ��Ƃ������́B �@��������ɒ�R�����W�ɂ��ăe�X�g���[�h���m���Ȃ��ł��m���ɉt���\���́u�����W�O�v�̕\���̂܂܂ł��ˁB�d�������W���ɐ�ւ���Ɛ��l�u�O�v�ɂȂ�܂����璆��IC�͓��삵�Ă���悤�ł��B �@�����ł�����A��ɒ��Ńn���_�Â�����Ă���R���^�N�g����̂����肪�n���_�s�ǂ��p�^�[������ł��N�����ĐڐG���Ȃ��Ȃ��Ă���̂��낤�A�Ƃ�����ɑz�������Ď���āA�ƂɋA���Ă���t�^���J���Ă݂��킯�ł����A�n���_�͓��Ɋ���Ă����Ȃ��ė������猩�������Ɉُ�͂���܂���B��Ƀn���_�Â�����Ă���I�q���[�Y�����ł��܂���ł����B �@���[��AIC��A/D���͂����Ă��܂����̂��H�A����Ƃ��E�E�E�E���ʊ������\���ɕs�nj�������H �@�����v���Ċ���O���ĕ\�����m�F���Ă݂���B�Ȃ���}�C�i�X�R�l�N�^�Ɍq�����Ă���p�^�[�������Z���`�ɓn���ďĂ�����Ă���ł͂���܂��I �@�p�^�[���̓������M�ŋȂ����Ă߂���Ă��˂��˂Ƃ˂���Ă��܂��B �@��̂����ɉ��`�̓d�������ꂽ�̂ł��傤���E�E�E�B �@�Ƃ肠�����ɂp�^�[�����Ƃ�O���ăN���[�j���O���A�����Ƀ��[�h�����n���_�Â����ďC���B �@����e�X�g�����������IC�͉��Ă��Ȃ��悤�ŁA�t���ɕ\�����鐔�l�͐���ł��B �@�������ꂪ�H��o���ɋN���Ă����̂ł����炽���ւ�ȃN�H���e�B�`�F�b�N�̐��ł����A���̏ꍇ����͂��܂薳���Ǝv���܂��B �@���̃e�X�^�[�̂悤�ȁu�蓮�ŃK�`���K�`���ƃ����W���ւ���v�����̏ꍇ�A�Ԉ���āu�d���v�����W�Łu�d���v���v���Ă��܂����ꍇ�ɂ͂悭���������̏Ⴊ�N����܂��B �@�e�X�^�[���u�d���v�����W�ɂ���ƁA�e�X�^�[�̓����ł̓v���X�ƃ}�C�i�X�̃e�X�g���[�h�̊Ԃɂ͂��������Ȓ�R���ڑ�����A�e�X�^�[�Ă���H�ɗ����d���͂��̒�R��ʂ邱�ƂɂȂ�܂����A��H�ɒ����Ƀe�X�^�[�Ă�ΐ������d�����v��Ė��͖����Ƃ�����A�d���ɕ�����e�X�^�[�ĂĂ��܂�(�d�����v�낤�Ƃ���)�Ɠd�����璼�ڃe�X�^�[�����̂��������Ȓ�R�ɓd��������A���̓d���ʂ͔���Ȃ��̂ɂȂ�܂������u�Œ�R��q���[�Y���Ă������Ă��܂��܂��B �@���������̒�R��q���[�Y���Ă������Ă��܂��̂́u���Ȃ肿���Ƃ����v�̃e�X�^�[�v�̏ꍇ�����ŁA���̃e�X�^�[�̂悤�ȊȈՂȂ���̏ꍇ�u10A�����W�v�ȂǑ�d�����背���W�ł͓����Ƀq���[�Y�Ȃǂ������ĒP���Ȓ�R�݂̂Ƃ��A���̌̂̏ꍇ�͒�R����ɑ��������̂�(���̓����̒�R�����𗘗p���Ă���)�����ڑ�����Ă��Ȃ��̂ŁA�d���ɒ������ꂽ�e�X�g���[�h���痬�ꂽ�d���̓e�X�^�[�����̃v���X�ƃ}�C�i�X�̊Ԃ̊�p�^�[���Ɉ�C�ɗ���āA���傤�ǏĂ�����Ă����p�^�[���̂�ɍׂ��Ȃ��Ă��鏊����R�����������Ă�荂�����M���N�����ďĂ��Ă��܂��Ƃ������@�ł��B �@�ׂ��ȏ��������A���ׂ̍��p�^�[����10A���������琳��ȓd������Ń����W�͈͓��Ƃ͂����ƂĂ��p�^�[�����ς�����v(����)�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����E�E�E�B �@����̌̏ጴ���́A�H��o���̐����s�ǂł͂Ȃ��A���[�U�[�̌�����g�����ɂ��̏ᔭ�����Ǝv���܂��B �@�u�o�C�N�̃o�b�e���[�̓d�����v��̂Ɏg�����v�Ƃ������ł����A�Ԃ�o�C�N�̃o�b�e���[���炢�̑�e�ʓd���Ȃ�Ԉ���āu�d���v�����W�Ńe�X�g���[�h�ĂĂ��܂�����A�e�X�^�[�̒��̃p�^�[������u�ŏĂ������Ă��܂����炢�̓d���͗e�Ղɗ���܂�����A���������u�K�`���K�`���v�ƃ����W���ւ���悤�ȃe�X�^�[���g�����͖{���ɗp�S���đ��背���W�̐ؑւ͊Ԉ��Ȃ��悤�Ɏg���Ă��������B �@����ŁA�ӂƎv�����̂ł����A�܂������̃e�X�^�[�u�N�����g�������Ԉ���ĉāA���X�ɕԕi���ꂽ�������̂܂ܔ����Ă����v�Ȃ�Ă��Ƃ͖����ł��傤�ˁH �@�����璆�����Ƃ͂����H��ŏo�בO�e�X�g�ł���ȏĂ��������Ă��܂����͂��܂薳���ł��傤���A�l������Ƃ�����v���X�̃e�X�g���[�h���u10A�����W��p�̃\�P�b�g�v�ɑ}���Ă��̂܂ܓd�����v�낤�Ƃ����Ƃ����l�����܂���B �@���̃e�X�^�[�̒��̍\����A�����W�܂݂̈ʒu�ɊW�Ȃ��v���X�̃e�X�g���[�h��10A��p�̃\�P�b�g�ɑ}���Β��ł̓v���X(10A�p)�ƃ}�C�i�X�̒[�q�͐�ɏ������ʂ�́u���������v�ƃv�����g�p�^�[���ŃV���[�g������ԂɂȂ�܂��B �@���̏�Ԃł͂��Ƃ������W�܂݂��u�d���v�ɉĂ��Ă��A�����d�����Ƀe�X�g���[�h�ĂĂ��܂��������̏u�ԂɃV���[�g�ł��B �@�܂�e�X�^�[�̎g���������܂�m��Ȃ��l���A�Q���v���X���̃\�P�b�g�̂����u�ʏ�͂ǂ���Ɍq��(�}��)�̂��v�𗝉������ɓK���ɏ㑤�Ƀv���O��}���Ă��܂�����E�E�E�B�������V���[�g�}�V�[���ɂ����Ȃ�Ȃ��킯�ł��B �@����ȏ�Ԃœd�����v�낤�Ƃ��ăe�X�^�[���āA�����͉����o�͖����̂Łu�ŏ�������Ă���I�v�Ƃ��X�ɕԕi�����l�����āA���X�̑����悭�`�F�b�N�����Ɂu�X�C�b�`����ꂽ��t����ʂɐ����͕\������Ă��邩����Ă��Ȃ����낤�v�ƍēx�X�o�����Ă��܂��������q�����w�����Ă��܂����Ƃ����\�����̂Ă���܂���ˁB �@�������q�����Ԉ����10A�����W�ŃV���[�g�����Ă��܂����\�����̂Ă���܂��A�ޞH���u�ŏ�����S���������Ȃ������v�ł�����A�ނ��Ԉ�����g���������ĉ��̂��A�N�������e�X�^�[���Ă��܂����̂��͈ł̒��ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���̃e�X�^�A����3�䎝���Ă܂��B �@���������̂Ŏ�(���́u����������v)��1�����������̂ƁADC-DC�̓����]���p�Ƃ������ŁE�E�E �@�Ƃ��낪3��Ƃ����g�������Ɉ���Ă܂����B �@�w���̂��������A���g�̈Ⴂ�ɂ��Ă̏ڍׂ͉��L�A�h���X�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B http://samidare.jp/jr7cwk/lavo?p=log&lid=136711 jr7cwk �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���X�i���𐋂��Ă���̂ł��ˁB

�@���X�i���𐋂��Ă���̂ł��ˁB�@���̏C�������e�X�^�[�͂Ȃ��2008�N12��30���ɂȂ��Ă��܂��B��N�̑�A���O���ɃA�[�g���[�N���d�オ�����̂��A��H��ɐ����˗����ꂽ�̂��A�ׂ����Ƃ���͂킩��܂��������o����Ă���DT-830B�̒��ł͍ŐV�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@12��30���Ƃ����Ă������͋���ł�����(�t�ߍ�)���j���܂�����A12��30���ɂ͍H��Ȃǂ͕��ʂɓ����Ă���̂�������܂���ˁB �@���Ȃ݂ɐi���͗��܂�Ƃ����m�炸�A���̃o�[�W�����ł͓d�r�{�b�N�X�̋����ԁE���̔z���������Ȃ�A�d�r�ƐڐG�������(�p�l)�ڊ�Ƀn���_�Â�����悤�ɂȂ��āA���i���ƍ�ƍH�������炷���Ƃɐ������Ă��܂��B (�t�ږh�~�̃_�C�I�[�h�����������ɂ��邩�ǂ����͕s��) �@�����Ă����͂��ꒆ�����i�̏�ł���u�X�J�X�J�n���_�v�Ńn���_�Â�����Ă���킯�ŁA�d�r�����Ĉ��͂����������o�l�͊ȒP�Ƀn���_����O��ăv���v�����Ă��܂���(��) �@���������ĐڐG�͂��Ă����̂œd�C�͗���ē��삵�Ă����̂ł����A�����ʕs�ǂ��N���ăe�X�^�[�����삵�Ȃ��Ȃ邩������܂���̂ł����ƃn���_�Â����������Ă����܂����B �@�ł��d�r������ƌ��Ԃɗ]�T�������̂ŋȂ����������ɘc��ł䂭�̂ł����E�E�E ���Ԏ� 2009/8/25

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�͂��߂܂��āB �@�������̃e�X�^�̌Z��@��������Ă��܂��B �@�p�^�[����ڂŒǂ����Ƃ���A�q���[�Y�ɓd��������Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă��܂����B�� �@�f�G�߂��܂��I Kazu �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�Z�킪��������悤�ł��ˁB �@��������Ãp�\�R���V���b�v�̓X���̃��S���Z�[����580�~�Ŕ����Ă���Z����݂��܂����B �@�܂������āu������Ɠd�����v��̂Ɉ�����Ƃ����I�v�I�Ȏg����������ɂ͂����e�X�^�[�ł��B ���Ԏ� 2010/1/8

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/8/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/8/4

���L�I�ʕ� 2009/8/4�@���e�X�g��18650���`�E���C�I���[�d�r�����܂��Ă䂫�܂��B �@�ŋߑ������̂͏ォ�� �@�O�m UR18650�v���e�N�g�����A2100mAh�B(������ƌÂ����c) �@UltraFire XSL18650�v���e�N�g�t�A2600mAh�B[�Q�{ $9.99] �@SOLARFORCE 18650�v���e�N�g�t�A2400mAh�B[�P�{ $10.46] �@�O�m�̐��Z���͂������AAK-P7-2 (SSC P7-C DD)�ɓ����Ɩ��[�d��3.0A���d��������܂�(��)�A���邳���q��ł͂���܂���B�茳�̌Â��^����18650���Z�������[�d�ł�1.8A���x�A�ŋ߂̃v���e�N�g�t��18650�ōő��i��2.8A���傤�ǂ��炢�����镨���L��܂����A2.8A���z�����͎̂茳�ł͂��ꂪ�͂��߂Ăł��B�O�m���Z���͉\�ʂ�n�C���[�g�Ή��^�C�v�œ�����R���Ⴂ�̂ł��傤�BDD�^�C�v�̃��C�g�Ŏg�p�����ꍇ�͒����邭�Ȃ�܂����A���̂Ԃ����Ղ��ă����^�C���͒Z���Ȃ肻���ł��B �@���{���̓X���Ŏ����ɔ����Ă݂��̂ł����A�e�X�g�p�Ƃ��čl����ƈ�{1050�~�ł�����͂���ŗǂ������������B�l�b�g�ʔ̂ł͈�{1000�~���Ȃ����x�ł����A�����Ƃ����܂߂�ƓX����1000�~(+����ő���)�Ȃ炱��Ȃ���ł��傤�B �@SOLARFORCE�̓d�r��UltraFire���ɔ�ׂĂQ�{�قǂ̒l�i�ł����A�ʂ����Ă��ꂾ���̉��l������d�r�Ȃ̂��C�ɂȂ�܂��ˁB�d���̂͗e�ʂ������Ԃg���l�܂��Ă���H �@������ƒ����ڂȂ̂ŁA���C�g�ɓ����ƃ{�f�B�����肬��ɂȂ镨������܂��B �@���Ȃ݂ɁA�̏Ⴕ�Ă���SOLARFORCE 16340�͂���Ɠ����ōĔ������Ă��炢�茳�ɓ͂��܂����B����Ǔ͂����Z���͈ꉞ����ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/7/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/7/30

���L�I�ʕ� 2009/7/30�@���L�ɏ����̂�������ƒx���Ȃ�܂������A7��16������u�d�q�H��}�K�W�� No.4�v���������ł��B �@����́u�Q�t���b�N�X���W�I�v�u�J���[�^�C�}�[�v�u�k�d�c�X�^���h�v�̃v�����g����t�^�ɕt���Ă��܂��B �@���āA�ċx�݂ɓ��������炩���{���d�C�X�ɂ��ӂ���͂��܂茩�����Ȃ��悤�Ȃ��q�������K��Ă��܂��B �@��w�̃T�[�N���̐l�B�ł��傤���H�A���{�b�g�Ɏg���炵���p�[�c�𐔖��Ŕ����ɗ��Ă�����A���������N��w�������j�����u�Q���}�j�E�����W�I�v�̉�H�}�̃R�s�[�������ēX������ɍ��@��t�@�蕷���Ȃ��畔�i�𑵂��Ă�����B �@�������ċx�݂ł������ɂ͏����w�����炢�̎q���̎p���قƂ�nj����Ȃ��̂͂�͂�d�q�H���͎q����������͌�����������Ă��Ȃ��̂��E�E�E�B �@���ʂ�ɓ����āA�I�^���[�h�̂ق��͕����ł����\�l�����Ċ����ł��i�O�O�G |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.2009_0707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@��������C���̃{�����e�B�A�O���[�v�ɓ���V��ł��܂����A�d�r�Ɋւ��鐳�m�Ȓm�����Ȃ����o���̂Ƃ������l������ł��܂��B �@�����ō����d�r�H�Ƌ���Ɏ����������ł����B �@���́A�������ď��������ł�����ϋ����[���ǂ܂��Ă��������܂����B100�~�V���b�v�A���J���d�r���\�]���������g�킹�Ă��������܂��B hereke807 �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�������Ⴞ�ƐF�X��ނɂ���ēK�����d�r���Ⴄ�ł��傤����B�����̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B ���Ԏ� 2009/7/7

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���L�I�ʕ� 2009/7/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L�I�ʕ� 2009/7/4

���L�I�ʕ� 2009/7/4�@Kaidomain�̃��[�U�[�T�|�[�g�̈����ɂ͑S���E�I�ɒ�]������܂����A��������ς�炸��Kai�N�H���e�B����������Ă��܂��B �@6/9�ɓ͂���Solarforce Li-ion Rechargeable 3.7V 16340 880mAh Batteries (2PCS) $7.60�d�r���āA�Q�{����{�����S���Ă����Ƃ����b��6/10�ɏ����܂������A����ɂ���Kai����̕ԓ���Ή����S������܂���B (�ߋ��ɑ��̖₢���킹���������������ł������E�E�E) >Kai�̔����̒x���͉��N�����Ă��ς�炸�A1-3 business days���ꃖ�����x�Ƃ������Ԋ��o�͂��������đ嗤�̂��������R���̎��v�������Ă��Ȃ��������^�c���Ă����Ђ��Ǝv���قǁB �@�Ƃ͎v���Ă��܂����̂ŁA��m�点�Č����\�������Ă��炻�낻���ꃖ���ɂȂ�̂ō��x�͏��i�ʂ̌����\���p�t�H�[���ł͂Ȃ��A���q�l�����ɂ�����t�H�[������₢���킹�����Ă݂܂����B �@���e�́u�~���~���ɁA�I�[�_�[No.#xxxxx�̕i�����Ă��Č����\�����������A�����ꃖ���o�����̂ɉ����A���������B�ʂ����ď����͐i��ł���̂��H�v�Ƃ������B �@����ɑ����Ȃ�ƂP��(�Ƃ�����12���Ԃ��炢)�ŕԎ����Ԃ��Ă��܂����I �@�Ԏ��́u����͂Q�{�������H�A����Ƃ��P�{�������H�v�Ƃ����P�s�����I �@�E�E�E�E������ƃ}�e�I �@�ŏ��ɕs�ǐ\���������ɏڂ����������ăt�H�[���ő��M���Ă��܂���B �@�����č���͂��̃I�[�_�[No.�ƃt�H�[���ő����Ă��鎖�������Ə����Ė₢���킹���Ă��܂���B �@�܂�Ȃ�ł����A�O�ɑ����������\�����m�F�������ɕԎ������Ă����킯�ł����B �@���������đO�ɑ����������\���̓V�X�e����́uRequest for replacement�v�ƃX�e�[�^�X���ς��Ă���̂ɁA�S���҂͑S�����Ė����Ŗ������Ă��邩�A���������t�H�[������̐\���͂ǂ��ɂ��L�^����ĂȂ���H �@�Ƃ����^�O���������ԑΉ��ł��B(�O�͂���������Ɨǂ��������ǁc) �@�uKai�͋������Ă���ɔ����������B�����Čォ�炠��͂ǂ��Ȃ��Ă���H�Ɩ₢�l�߂�Ə��߂đΉ�����B�v�Ƃ��������������܂��J��Ԃ��ꂽ�킯�ŁE�E�E�B �@����ɑΉ��̎d�����ȑO�ɂ������Ĉ����Ȃ��Ă���B �@����͓d�r�̓d���⓮��Ȃǂ��������ʐ^�ɎB���ēY�t���đ������̂ł���ʼn��Ă��Ȃ��Ƃ͌��킹�Ȃ�����ł����A�ʂ����Ă��ɂȂ�����Ԏ����Ԃ��Ă���̂��E�E�E �@DX�Ɍ̏�����ɏo�����i�������ɕԎ����������A��������ꃖ���o������A�������܂����B �@�Ƃ��A�����ăy�[�W���X�V�����肵�Ă�����40���ŕԎ������܂�����I �@Kai�̑Ή��Ƃ��Ă͂���͍ő��I �@�Ԏ��́uOK�A�V�����o�b�e���[�����̂��Ȃ��̔������Ɉꏏ�ɓ���đ��邩���A���̎���Y��Ȃ��łˁ��v �@�E�E�E�E������ƃ}�e�I �@�O�͈�ł��lj����������ł���B �@�������P�`��C�ł���Jerry�H �@�Ƃ������A���̔����������Ȃ�������i���ɑ����ė��Ȃ��H |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�w���̑��E��ʂ̘b���x�̃o�b�N�i���o�[�����N | ���ŐV�̓��e�y�[�W�� | | 2014�`2017�N�̉ߋ����O | | 2013�N�̉ߋ����O | 2012�N�̉ߋ����O | | 2011�N�㔼�̉ߋ����O | 2011�N�O���̉ߋ����O | | 2010�N�㔼�̉ߋ����O | 2010�N�O���̉ߋ����O | | 2009�N�㔼�̉ߋ����O | 2009�N�O���̉ߋ����O | | 2008�N�㔼�̉ߋ����O | 2008�N�O���̉ߋ����O | | 2007�N�㔼�̉ߋ����O | 2007�N�O���̉ߋ����O | | 2006�N�̉ߋ����O | |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||

(C)�u�C�̖����v/ Kansai-Event.com

�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������

�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�

�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�