◆SANYO充電器 NC−M58 個別充電表示化改造 ◆

(今回改造部品代 96円)

◇ 今回のオマケ検証 ◇

「倍速充電は"2倍速"じゃ無いのはなぜ?」

「満充電キープ機能の正体」

「どこまで充電できる?」

(今回改造部品代 96円)

◇ 今回のオマケ検証 ◇

「倍速充電は"2倍速"じゃ無いのはなぜ?」

「満充電キープ機能の正体」

「どこまで充電できる?」

※ 2700mAh電池の充電で異常に時間がかかった原因関連の話を追加しました (2006/8/23)

※ スロット1でDRV1とANDを取る必要性について追加しました (2007/2/24)

三洋のニッケル水素充電池2700mAhを使うことになり、それではと充電器セットを購入しました。

2700mAhタイプ電池とセットになっている充電器はNC-M58とNC-MR58の二種類があります。

NC-M58は4本充電できる一般的な急速充電器。(電池セットの品番はN-M58S)

NC-MR58はリフレッシュ機能、個別充電表示機能、電池チェック機能が付いた高機能版です。(電池セットの品番はN-MR58S)

価格は店頭でN-M58が3980円前後、N-MR58は4980円前後と約1000円の差です。1000円の差で上記の機能差があるのなら、個別に充電状態をを確認したいのであればNC-MR58を購入すべきでしょう。(リフレッシュ機能も付きますし)

しかし私は天邪鬼。三洋の充電器の充電方式や内部構造を調べたい、またBQ-390のように個別LEDは自分で付ければいいじゃないか!という興味もありあえてNC-M58を購入しました。

個別充電表示ランプがあるとないとでどういう違いがあるのかは、「BQ−390個別表示化改造」のページに書いた通りで、電池毎のコンディション確認や、それによって悪い電池一本のために機器での使用の際に悪影響が出ることを防ぐことができます。

有ると便利、しかし無くても絶対に不便というものではありません…。

が、それをわざわざ付けるのも男のロマン!なのです。

2700mAhタイプ電池とセットになっている充電器はNC-M58とNC-MR58の二種類があります。

NC-M58は4本充電できる一般的な急速充電器。(電池セットの品番はN-M58S)

NC-MR58はリフレッシュ機能、個別充電表示機能、電池チェック機能が付いた高機能版です。(電池セットの品番はN-MR58S)

メーカー公式ページ→

|2700mAh充電池 (HR-3UG)

|充電器 NC-MR58

|充電器 NC-M58

|

|充電池セット N-MR58S |充電池セット N-M58S |SANYO充電器仕様一覧(PDF) |

|充電池セット N-MR58S |充電池セット N-M58S |SANYO充電器仕様一覧(PDF) |

価格は店頭でN-M58が3980円前後、N-MR58は4980円前後と約1000円の差です。1000円の差で上記の機能差があるのなら、個別に充電状態をを確認したいのであればNC-MR58を購入すべきでしょう。(リフレッシュ機能も付きますし)

しかし私は天邪鬼。三洋の充電器の充電方式や内部構造を調べたい、またBQ-390のように個別LEDは自分で付ければいいじゃないか!という興味もありあえてNC-M58を購入しました。

個別充電表示ランプがあるとないとでどういう違いがあるのかは、「BQ−390個別表示化改造」のページに書いた通りで、電池毎のコンディション確認や、それによって悪い電池一本のために機器での使用の際に悪影響が出ることを防ぐことができます。

有ると便利、しかし無くても絶対に不便というものではありません…。

が、それをわざわざ付けるのも男のロマン!なのです。

|

もしかして「三洋 充電器 点滅」? Google等の検索ページから「三洋 充電器 LED 点滅」などのキーワードで本ページに来られた方から何度かご質問を頂きました。 NC−××充電器で充電中に赤色LEDが点滅して「なんじゃこりゃ?」と思って検索したということですが、 早い点滅 → 不良電池を発見した(それ以上は充電しない) 遅い点滅 → 高温中断(冷めたら充電続行) と、説明書には書かれていますので……説明書は捨てないようにしましょう! |

| ■ 改造する前に |

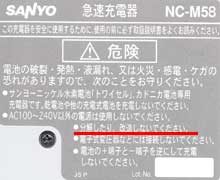

改造する前に、本体裏面の注意事項を読んでください。

改造する前に、本体裏面の注意事項を読んでください。「分解、改造しない」

メーカーは分解や改造を禁止しています。

もし分解や改造を行えば、故障や不具合に対してメーカー保証は効かなくなります。

改造に失敗すると故障して使えなくなる場合もあり、その場合もメーカーで(保証外の有償修理でも)修理を受け付けてもらえない場合があります。

また改造が原因の 「死亡」 「ケガ」 「感電」 「ショート」 「発火」 「有毒ガスの発生」 「爆発(電池の爆発も含む)」 「家が焼けて無くなる」 「精神的に落ち込む」 「悪霊に取り憑かれる」 ほか、全ての不具合に対しての責任は改造使用した本人の自己責任となります。

特にこの装置はコンセントからのAC100Vを直接扱う回路が基板上に混在していますので、取り扱いを間違えると大きな事故につながります。

当ページを参考にご自分で改造を行われる場合は、事故の無いよう十分に改造内容や電気知識の勉強をされた上で行ってください。

BQ-390のページと全く同じ…

| ■ 開けてみよう |

裏蓋を閉めているネジを2本外し、プラスチックのケース(かみ合わせ固定あり)を開けます。

裏蓋を閉めているネジを2本外し、プラスチックのケース(かみ合わせ固定あり)を開けます。中身は1枚の基板に全ての回路や部品が載っています。

裏蓋にコンセントの回転プラグ部がはめ込まれていますので、外れないよう注意して取り扱ってください。

上側約半分(2/5程度)が電源部で、下側(3/5程度)が充電回路です。

上側の高圧部と下側の低圧部の間は基板に穴が開けられていて中にケースのプラスチック板が挟まるような構造になっていて、絶縁に気を遣っています。PSEマークの安全基準とかいろいろあって最近の電源内蔵機器はたいへんなようです。

電源部の左側は充電用の電源電圧と、回路動作用の電圧を作るスイッチング電源回路になっています。2つ付いている大きな黒い部品は整流用ダイオードです。

下半分の充電器の本体とも言える回路部には、大きな黒い部品が2つ見えます

右側の足の本数が多いのが充電器を制御している専用IC(ワンチップマイコン)です。

左側のチップは電圧・電流を検出する回路用のOPアンプLA6324N(LM324互換)です。LM324は定番中の定番ですね。(私も良く使っています)

マイコンチップにより制御され、4本の電池を充電する充電回路は周辺に細かな部品で配置されています。かなり部品点数が多いですね。

| ■ 改造ポイントを探す |

さて、今回も基板パターンを追って回路図を書きます。

PanasonicのBQ-370/BQ-390では4つの電池に対して全く同じ回路が4セット用意されていて、それぞれが同じ動作をするしくみになっていましたので回路を追うのも簡単でした。(詳しくは改造記事参照)

しかし今回のSANYO製充電器NC-M58はちょっと様子が違います。

● まずは簡単なスロット2・3の回路を見てみましょう。

ご覧のように、スロット2と3(真ん中の2つ)はそれぞれ単独で動作する簡単な充電回路になっています。

充電電源からの電流をパワートランジスタでON/OFFしています。

パワートランジスタはワンチップマイコンからの信号でコントロールするのですが、間にバッファとしてFETを一個使用しています。

マイコンからの制御信号がHレベル(約5V)の際にはFETのD-S間がONになりパワートランジスタにベース電流が流れます、結果パワートランジスタがONになり、充電電流が流れます。

制御信号がLレベル(約0V)の際にはパワートランジスタがOFFになり、充電電流は流れません。

個別LEDを追加するにはこのコントロール信号を利用すれば良いことがわかります。

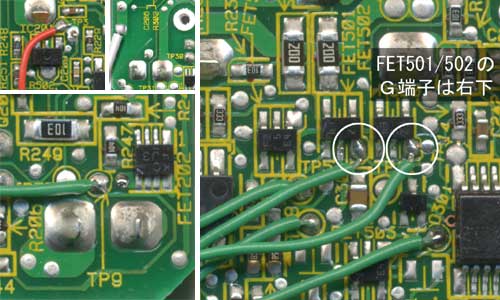

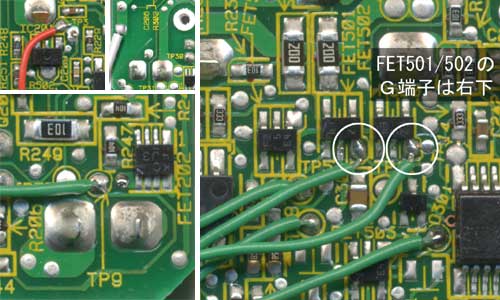

コントロール信号はTP5とFET501の右側のG(ゲート)端子から取れそうです

● スロット1と4(倍速対応スロット)について見てみましょう。

スロット1と4が相互に接続されていてどうも単純な充電回路では無さそうです。

充電をコントロールする信号も、単に2スロットぶん2本があるのではなく、合計4本の信号線でコントロールしています。

LEDをつけるには一筋縄ではゆきそうにありません。

スロット1は一見するとスロット2・3の充電回路と同じように見えます。電池の+側は同じパワートランジスタによるスイッチ回路になっています。

スロット1は一見するとスロット2・3の充電回路と同じように見えます。電池の+側は同じパワートランジスタによるスイッチ回路になっています。

しかし少し違うのは、電池の−側と回路のマイナス側の間に「FETによるスイッチ」(FET203)が1つ挟まれています。

この「FETによるスイッチ」があるために、スロット1の電池にはパワートランジスタをONにする以外に「FETによるスイッチ」をONにしないとマイナスには接続されずに充電は行えません。

そしてもう1つ、FET202による「FETによるスイッチ」でスロット4の電池の+側と接続されています。

この接続については後ほど説明しましょう。

次にスロット4の回路を見ます。

次にスロット4の回路を見ます。

スロット4の充電切替用のパワートランジスタは「電源には直接繋がっていません」。

電源ではなくスロット1のパワートランジスタの出力に繋がっているのです。

これでは「スロット1のトランジスタに充電電流を流している時しかスロット4には充電できません!」

これはどういうことでしょうか?

ここに実は先ほどのスロット1のマイナス側にあった「FETによるスイッチ」が関係してくるのです。

スロット1に充電する時はスロット1のパワートランジスタとマイナスに接続する「FETによるスイッチ」をONにします。

そしてスロット4に充電する時はスロット1と4の両方のパワートランジスタを通って充電電流を流し、その時にマイナス側の「FETによるスイッチ」をOFFにしておくことでスロット1の電池には充電しないようにしています。

なんだか面倒で不思議な回路構成となっています。

電池を一本ずつ充電するには上記の複雑な回路を通して充電することがわかりましたが、先ほど「後ほど」と後回しにしたFET202によるスロット1の−側とスロット4の+側を接続する謎のバイパススイッチ回路がまだ残っています。これは何をする回路でしょう?

一本単位でスロット1やスロット4を充電している時にこの1−4接続スイッチをONにしても全く意味がありません。

このスイッチが有効に働くには右の回路のように動作した時だけです。

このスイッチが有効に働くには右の回路のように動作した時だけです。

つまりこのスイッチは「スロット1と4の電池を直列に接続して、一度に充電する」回路を動作させる為のスイッチだったのです。

どうやらこれは三洋充電器の「倍速充電」を行う為に用意された回路のようです。

後に説明する切替タイミングとあわせて、この直列充電回路で倍速充電の機能を作っています。

2本直列充電を行うには、充電用の電源部も通常の2倍の電圧を出せる回路にしなければなりませんし、小型化するのに面倒な事になると思うのですが…

とりあえずこう叫ばずには居られません、「なんて面倒な事をしてるんだ三洋電機!?」

発電所から街や家に電気を送るのに、高圧電線でなるべく高い電圧で送ったほうが効率が良いとか、そういう話でも無さそうですし、色々と特許絡みで独自の方法を開発してそれを使用しなければならないとか、大きな会社ならではの難しい面があるのでしょうか。

2本の場合と4本の場合で充電時間を倍(2本は倍速)にするならば、松下のように単純に充電周期の切替が倍になるような制御が簡単かつ安全のような気がします。それに各電池の回路が全て同じであれば充電機能も平等ですよね。

ほら、こういう言葉があるでしょ、「シンプル・イズ・ベスト」

PanasonicのBQ-370/BQ-390では4つの電池に対して全く同じ回路が4セット用意されていて、それぞれが同じ動作をするしくみになっていましたので回路を追うのも簡単でした。(詳しくは改造記事参照)

しかし今回のSANYO製充電器NC-M58はちょっと様子が違います。

● まずは簡単なスロット2・3の回路を見てみましょう。

※ この回路図では充電電流の制御を行っている部分や電圧検出部は記述していません、今回必要な部分のみ掲載しています

|

充電電源からの電流をパワートランジスタでON/OFFしています。

パワートランジスタはワンチップマイコンからの信号でコントロールするのですが、間にバッファとしてFETを一個使用しています。

マイコンからの制御信号がHレベル(約5V)の際にはFETのD-S間がONになりパワートランジスタにベース電流が流れます、結果パワートランジスタがONになり、充電電流が流れます。

制御信号がLレベル(約0V)の際にはパワートランジスタがOFFになり、充電電流は流れません。

個別LEDを追加するにはこのコントロール信号を利用すれば良いことがわかります。

コントロール信号はTP5とFET501の右側のG(ゲート)端子から取れそうです

● スロット1と4(倍速対応スロット)について見てみましょう。

※ この回路図では充電電流の制御を行っている部分や電圧検出部は記述していません、今回必要な部分のみ掲載しています

|

充電をコントロールする信号も、単に2スロットぶん2本があるのではなく、合計4本の信号線でコントロールしています。

LEDをつけるには一筋縄ではゆきそうにありません。

スロット1は一見するとスロット2・3の充電回路と同じように見えます。電池の+側は同じパワートランジスタによるスイッチ回路になっています。

スロット1は一見するとスロット2・3の充電回路と同じように見えます。電池の+側は同じパワートランジスタによるスイッチ回路になっています。しかし少し違うのは、電池の−側と回路のマイナス側の間に「FETによるスイッチ」(FET203)が1つ挟まれています。

この「FETによるスイッチ」があるために、スロット1の電池にはパワートランジスタをONにする以外に「FETによるスイッチ」をONにしないとマイナスには接続されずに充電は行えません。

そしてもう1つ、FET202による「FETによるスイッチ」でスロット4の電池の+側と接続されています。

この接続については後ほど説明しましょう。

次にスロット4の回路を見ます。

次にスロット4の回路を見ます。スロット4の充電切替用のパワートランジスタは「電源には直接繋がっていません」。

電源ではなくスロット1のパワートランジスタの出力に繋がっているのです。

これでは「スロット1のトランジスタに充電電流を流している時しかスロット4には充電できません!」

これはどういうことでしょうか?

ここに実は先ほどのスロット1のマイナス側にあった「FETによるスイッチ」が関係してくるのです。

スロット1に充電する時はスロット1のパワートランジスタとマイナスに接続する「FETによるスイッチ」をONにします。

そしてスロット4に充電する時はスロット1と4の両方のパワートランジスタを通って充電電流を流し、その時にマイナス側の「FETによるスイッチ」をOFFにしておくことでスロット1の電池には充電しないようにしています。

なんだか面倒で不思議な回路構成となっています。

電池を一本ずつ充電するには上記の複雑な回路を通して充電することがわかりましたが、先ほど「後ほど」と後回しにしたFET202によるスロット1の−側とスロット4の+側を接続する謎のバイパススイッチ回路がまだ残っています。これは何をする回路でしょう?

一本単位でスロット1やスロット4を充電している時にこの1−4接続スイッチをONにしても全く意味がありません。

このスイッチが有効に働くには右の回路のように動作した時だけです。

このスイッチが有効に働くには右の回路のように動作した時だけです。つまりこのスイッチは「スロット1と4の電池を直列に接続して、一度に充電する」回路を動作させる為のスイッチだったのです。

どうやらこれは三洋充電器の「倍速充電」を行う為に用意された回路のようです。

後に説明する切替タイミングとあわせて、この直列充電回路で倍速充電の機能を作っています。

2本直列充電を行うには、充電用の電源部も通常の2倍の電圧を出せる回路にしなければなりませんし、小型化するのに面倒な事になると思うのですが…

とりあえずこう叫ばずには居られません、「なんて面倒な事をしてるんだ三洋電機!?」

発電所から街や家に電気を送るのに、高圧電線でなるべく高い電圧で送ったほうが効率が良いとか、そういう話でも無さそうですし、色々と特許絡みで独自の方法を開発してそれを使用しなければならないとか、大きな会社ならではの難しい面があるのでしょうか。

2本の場合と4本の場合で充電時間を倍(2本は倍速)にするならば、松下のように単純に充電周期の切替が倍になるような制御が簡単かつ安全のような気がします。それに各電池の回路が全て同じであれば充電機能も平等ですよね。

ほら、こういう言葉があるでしょ、「シンプル・イズ・ベスト」

| ■ 表示回路を設計する |

回路図から推測したNC-M58の充電回路の動作を実際に調べてみましょう。

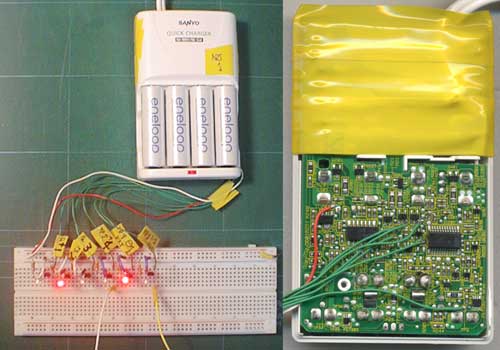

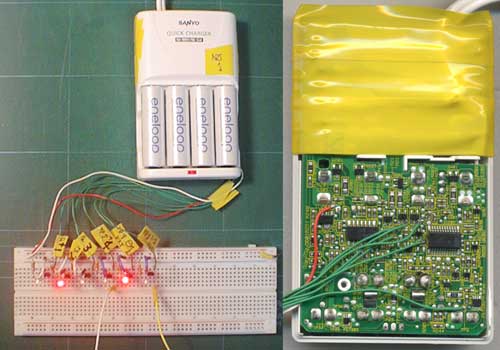

コントロール信号を引き出すTP(テストポイント)や、FETの足にケーブルをハンダ付けして外部に信号を取り出します。(電源も取っています)

ブレッドボード上にテスト用のデジトラやLEDを配置して配線しています。

各信号線の電圧やタイミングを測定するため、オシロスコープやデータロガーに接続する配線も外に延びています。

AC電源は分解した状態ではコンセントに挿せないので、ACプラグ付き電源ケーブルを接続しています。(感電しないように電源部は絶縁テープでぐるぐる巻き)

電池の入れ方を色々と試して、どのような制御がされているかを調べます。

※ 正面から見ていちばん右側がスロット1(写真では黄色いテープを貼ってある)、順に左に2・3・4です。

※ 正面から見ていちばん右側がスロット1(写真では黄色いテープを貼ってある)、順に左に2・3・4です。

調査の結果、各信号線の動作は上の回路図の分析から予想された通りの動作をしていることが確認されました。

NC-M58で使用されている6本の制御線と、各充電の状況を一覧表にしてみましょう。

この表を見ると、スロット2とスロット3の充電状況は、単純にDRV2とDRV3の信号がHの時にLEDを点灯させれば良いことがわかります。

スロット1のLEDをつけたい場合、DRV1の信号だけで表示させると、スロット4のみ充電の際にもLEDが点灯してしまいうまくゆきません。

またスロット1のみ回路的にGNDから浮いていますので、電圧を測定する時にはDRV1GをHにしてGNDと接続します。DRV1Gだけ、またはDRV14SとのORだけでは正しく判定できません。

スロット4の場合もDRV4信号だけだとスロット1+4直列充電の場合にはLEDが点灯しないという不具合になります。

スロット1や4の表示を正しく行うには、複数の信号をうまく組み合わせて状況を判断しなければ正しく行えないということです。

さてその話は少し先送りにして、上の写真の実験中のことなのですが、LEDドライバはBQ-390改造の際にも使用したデジトラを使用し、各信号線がHレベルの際にLEDが点灯するようにしていすます。

LEDが点灯すれば、パワートランジスタやFETによるスイッチがONになっている事を示す回路になっているのですが、ここで色々と試験をしている時にある問題が発覚しました。

LEDは点灯するのですが、その際に「コントロール信号(DRV1など)の電圧が約1V強程度まで下がり、FETが動作しないレベルにまで落ち込んでいる」というものです。

この制御マイコンの出力端子は電流容量がほとんど無く(電圧出力タイプ)、「トランジスタのベース電流程度の微弱な電流でも取ればたちまち出力電圧が低下してしまう」というトラブルが起きたのです。

「なるほど!だからパワートランジスタの前段のドライバも普通なら小信号スイッチング用トランジスタで構成するところを、わざわざ(電圧入力の)FETでスイッチングさせているわけだ」

と、ここで充電回路のFET使用の謎が解けたのです。

電流出力が取れない以上、LEDドライバを組むのにもトランジスタは使用できませんから、FETにするか、電圧入力タイプのデジタルICにするかどちらかしかありません。

今回はC−MOSタイプのデジタルICを使う事にしました。

そしてここでやっと上の論理表にまつわる話に戻るわけですが、スロット1と4の表示を正しくするにはいくつかの信号をデジタル的に論理演算してやる必要があるわけで、こちらの意味からも論理回路を使ったデジタルICを使うと好都合なのです。

世の中なんてうまくできてるのでしょう!?

世の中なんてうまくできてるのでしょう!?

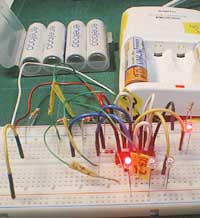

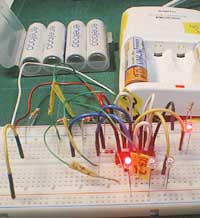

写真はLEDドライバを74HC00に変えて、次に説明する論理式にあわせた表示回路のテストをしている様子です。

コントロール信号の電圧低下は無くなりました。

この回路であればNC-M58でも充電性能に全く影響を与えること無く個別LEDがつけられます。

それではスロット1と4の論理式を組み立ててゆきましょう。

スロット1のLEDを正しく表示させるには、

◇ DRV1はHレベルである

かつ

◇ DRV1GはHレベルである

または

◇ DRV14SはHレベルである

という条件になります。

論理式では Q1 = DRV1 and ( DRV1G or DRV14S ) となります。

論理回路図ではこうです。

論理回路図ではこうです。

この条件では「スロット4のみ充電」の場合はDRV1はHレベルですが、DRV1GもDRV14SもLレベルですから条件を満たしません。

またDRV1とANDを取っておかないと、充電していない(DRV1=L)間にスロット1の電圧を測定する為にDRV1GがHになりますので、充電していない間もスロット1のLEDは点灯しっぱなしになります。

次にスロット4のLEDを正しく表示させるには、

◇ DRV4はHレベルである

または

◇ DRV14SはHレベルである

という条件になります。

論理式では Q4 = DRV4 or DRV14S となります。

論理回路図ではこうです。

論理回路図ではこうです。

スロット2と3に関してはそのまま

◇ DRV2がHレベルの時はLED2表示 Q2 = DRV2

◇ DRV3がHレベルの時はLED3表示 Q3 = DRV3

というストレートな関係で良いです。

これら4つのLED用の回路をそのままICで組もうとすると、AND回路の入ったICとOR回路の入ったICが必要になり、ICが2つになってしまいます。しかし2つICを使っても中の全ての回路を使用するわけではありませんので、OR回路のほうはダイオードを使ったダイオードOR回路で代用することにし、AND回路のICだけが必要なようにしましょう。狭い充電器内に無事回路を収める為の部品実装面積の削減です。

最終的には次のような回路図になります。

使用するICは入手のしやすさからNAND回路が4つ入った最もポピュラーなC-MOSロジックICの74HC00です。(一個26円)

C-MOSタイプの為に入力インピーダンスが高く、制御マイコンの電圧出力型ポートの出力に繋いでも電圧ドロップは起こりません。(実測済み)

OR回路は図のようにダイオードで代用します。(一本5円)

74HC00はNAND回路ですので、AND回路の出力はNOT(反転)出力となりますので、入力がHレベルの場合は逆のLレベルになります。

ほか、LEDは1本10円、抵抗は1本5円で計算して、追加部品代金は合計96円です。(配線材等は含まず)

今回はLEDの電流制限抵抗は2本にします。

LED1とLED4が同時に点灯しますので全部をまとめてコモンに抵抗1つではだめです。2組に分けてLED1と2、LED3と4でそれぞれコモン接続にして抵抗で電源と接続します。

コントロール信号を引き出すTP(テストポイント)や、FETの足にケーブルをハンダ付けして外部に信号を取り出します。(電源も取っています)

ブレッドボード上にテスト用のデジトラやLEDを配置して配線しています。

各信号線の電圧やタイミングを測定するため、オシロスコープやデータロガーに接続する配線も外に延びています。

AC電源は分解した状態ではコンセントに挿せないので、ACプラグ付き電源ケーブルを接続しています。(感電しないように電源部は絶縁テープでぐるぐる巻き)

電池の入れ方を色々と試して、どのような制御がされているかを調べます。

調査の結果、各信号線の動作は上の回路図の分析から予想された通りの動作をしていることが確認されました。

NC-M58で使用されている6本の制御線と、各充電の状況を一覧表にしてみましょう。

| 充電状態 | DRV1 | DRV2 | DRV3 | DRV4 | DRV1G | DRV14S |

| スロット1のみ充電 | H | L | L | L | H | L |

| スロット2のみ充電 | L | H | L | L | L | L |

| スロット3のみ充電 | L | L | H | L | L | L |

| スロット4のみ充電 | H | L | L | H | L | L |

| スロット1+4直列充電 | H | L | L | L | L | H |

| 充電していない | L | L | L | L | H | L |

この表を見ると、スロット2とスロット3の充電状況は、単純にDRV2とDRV3の信号がHの時にLEDを点灯させれば良いことがわかります。

スロット1のLEDをつけたい場合、DRV1の信号だけで表示させると、スロット4のみ充電の際にもLEDが点灯してしまいうまくゆきません。

またスロット1のみ回路的にGNDから浮いていますので、電圧を測定する時にはDRV1GをHにしてGNDと接続します。DRV1Gだけ、またはDRV14SとのORだけでは正しく判定できません。

スロット4の場合もDRV4信号だけだとスロット1+4直列充電の場合にはLEDが点灯しないという不具合になります。

スロット1や4の表示を正しく行うには、複数の信号をうまく組み合わせて状況を判断しなければ正しく行えないということです。

さてその話は少し先送りにして、上の写真の実験中のことなのですが、LEDドライバはBQ-390改造の際にも使用したデジトラを使用し、各信号線がHレベルの際にLEDが点灯するようにしていすます。

LEDが点灯すれば、パワートランジスタやFETによるスイッチがONになっている事を示す回路になっているのですが、ここで色々と試験をしている時にある問題が発覚しました。

LEDは点灯するのですが、その際に「コントロール信号(DRV1など)の電圧が約1V強程度まで下がり、FETが動作しないレベルにまで落ち込んでいる」というものです。

この制御マイコンの出力端子は電流容量がほとんど無く(電圧出力タイプ)、「トランジスタのベース電流程度の微弱な電流でも取ればたちまち出力電圧が低下してしまう」というトラブルが起きたのです。

「なるほど!だからパワートランジスタの前段のドライバも普通なら小信号スイッチング用トランジスタで構成するところを、わざわざ(電圧入力の)FETでスイッチングさせているわけだ」

と、ここで充電回路のFET使用の謎が解けたのです。

電流出力が取れない以上、LEDドライバを組むのにもトランジスタは使用できませんから、FETにするか、電圧入力タイプのデジタルICにするかどちらかしかありません。

今回はC−MOSタイプのデジタルICを使う事にしました。

そしてここでやっと上の論理表にまつわる話に戻るわけですが、スロット1と4の表示を正しくするにはいくつかの信号をデジタル的に論理演算してやる必要があるわけで、こちらの意味からも論理回路を使ったデジタルICを使うと好都合なのです。

世の中なんてうまくできてるのでしょう!?

世の中なんてうまくできてるのでしょう!?写真はLEDドライバを74HC00に変えて、次に説明する論理式にあわせた表示回路のテストをしている様子です。

コントロール信号の電圧低下は無くなりました。

この回路であればNC-M58でも充電性能に全く影響を与えること無く個別LEDがつけられます。

それではスロット1と4の論理式を組み立ててゆきましょう。

スロット1のLEDを正しく表示させるには、

◇ DRV1はHレベルである

かつ

◇ DRV1GはHレベルである

または

◇ DRV14SはHレベルである

という条件になります。

論理式では Q1 = DRV1 and ( DRV1G or DRV14S ) となります。

論理回路図ではこうです。

論理回路図ではこうです。この条件では「スロット4のみ充電」の場合はDRV1はHレベルですが、DRV1GもDRV14SもLレベルですから条件を満たしません。

またDRV1とANDを取っておかないと、充電していない(DRV1=L)間にスロット1の電圧を測定する為にDRV1GがHになりますので、充電していない間もスロット1のLEDは点灯しっぱなしになります。

次にスロット4のLEDを正しく表示させるには、

◇ DRV4はHレベルである

または

◇ DRV14SはHレベルである

という条件になります。

論理式では Q4 = DRV4 or DRV14S となります。

スロット2と3に関してはそのまま

◇ DRV2がHレベルの時はLED2表示 Q2 = DRV2

◇ DRV3がHレベルの時はLED3表示 Q3 = DRV3

というストレートな関係で良いです。

これら4つのLED用の回路をそのままICで組もうとすると、AND回路の入ったICとOR回路の入ったICが必要になり、ICが2つになってしまいます。しかし2つICを使っても中の全ての回路を使用するわけではありませんので、OR回路のほうはダイオードを使ったダイオードOR回路で代用することにし、AND回路のICだけが必要なようにしましょう。狭い充電器内に無事回路を収める為の部品実装面積の削減です。

最終的には次のような回路図になります。

※ ダイオードORの出力が接続されている入力ピン、

2/12/13番ピンは本当はプルダウン抵抗を入れるべきですが、

このままで動作しますので今回は部品点数削減で省略しています。

2/12/13番ピンは本当はプルダウン抵抗を入れるべきですが、

このままで動作しますので今回は部品点数削減で省略しています。

使用するICは入手のしやすさからNAND回路が4つ入った最もポピュラーなC-MOSロジックICの74HC00です。(一個26円)

C-MOSタイプの為に入力インピーダンスが高く、制御マイコンの電圧出力型ポートの出力に繋いでも電圧ドロップは起こりません。(実測済み)

OR回路は図のようにダイオードで代用します。(一本5円)

74HC00はNAND回路ですので、AND回路の出力はNOT(反転)出力となりますので、入力がHレベルの場合は逆のLレベルになります。

ほか、LEDは1本10円、抵抗は1本5円で計算して、追加部品代金は合計96円です。(配線材等は含まず)

今回はLEDの電流制限抵抗は2本にします。

LED1とLED4が同時に点灯しますので全部をまとめてコモンに抵抗1つではだめです。2組に分けてLED1と2、LED3と4でそれぞれコモン接続にして抵抗で電源と接続します。

| ■ 追加回路を作る |

それでは追加回路を作って組み込んでゆきます。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。

本当はNC-MR58のように本体下部の、各電池の−端子下に元から有る充電LEDと並べて4つの個別LEDを付けたかったのですが、手持ちのLEDのサイズではこの空間は狭くてLEDを入れることが出来なかったため、BQ-390改造と同じように本体上部の電源回路スペースの所に組み込むことにしました。

内部にはAC電源からの高圧部がありますので、それらの部品とぶつからない隙間を探してLEDの取り付け部を決めます。

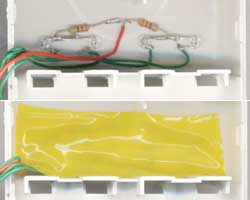

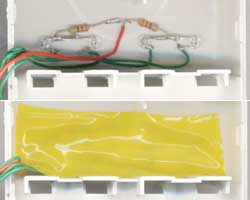

写真のように+側の端子が並んでいる部分のスグ上の部分が良いでしょう。

LEDの取り付け位置を決めたら、ドリルで3mmの穴をあけます。

次にLEDモジュールの作成です。

次にLEDモジュールの作成です。

LED取り付け穴の位置にあわせてLEDの足を加工し、コモン側に抵抗をハンダ付けします。

ケースの内側から穴に差し込んで、接着剤でしっかりと固定します。滅多な事では外れたり中に落ち込んできたりしないよう厳重に固定してください。

AC100Vがすぐ横を通ることになるのでしっかりと絶縁しておきましょう。

さてこれからが本題のLED表示回路の製作です。

BQ-390改造のように、電源部の天井の隙間に部品を入れてしまうという手も使えますが、かなりサイズがギリギリになってしまうのと、なによりハイ・インピーダンスの制御マイコン出力とFETの間の制御配線を、ノイズ源であるスイッチング電源の直近に引き回すことで回路が誤動作し、正しい充電動作が出来なくなったり回路が破壊されてしまう心配があるためここにはICを置いたり制御線を引っ張って来ることは行いません。

さてどこにICを置きましょう?

制御線の取り回しを最低限の長さにできる場所を探してみると、制御マイコンの下の部分に比較的部品の少ないところがあり、丁度DIPサイズのICが一個収まる隙間がありました。

ここにICなどの追加回路を収めることにしましょう。

テスト時に接続していますが、必要な信号線は次のような所から取っています。

回路電源は5Vのレギュレータの出力の所にあるTP3か、すぐ横の部品の足のランドから取ります。(赤)

GNDはレギュレータあたりから取ってもいいですし、今回は充電電流の試験などを行う為に配線しておいた、基板の隅の抵抗の足のランドに接続した配線をそのまま利用しました。(白)

絶縁テープで回路基板から浮かせて、追加したICやダイオードを空中配線で仕込みます。

絶縁テープで回路基板から浮かせて、追加したICやダイオードを空中配線で仕込みます。

各制御信号線から引っ張って来たラインはなるべく最低限の長さになるように配線します。

続いてLEDに行く配線をハンダ付けして、電源などの取りまわしも間違いが無いようにします。

ICからLEDへの配線は、電源の高圧部を避けて表側に取り回します。

この際、基板の横を通る部分はケースとの間に全く隙間がありませんでしたので、今回は「壊れない程度の力任せ」ではなく、ちゃんとケースのあわせ目を一部削ってコードが通るだけの隙間を内部に作っています。(コードが見える所が内部のプラスチックを削っているところ)

この際、基板の横を通る部分はケースとの間に全く隙間がありませんでしたので、今回は「壊れない程度の力任せ」ではなく、ちゃんとケースのあわせ目を一部削ってコードが通るだけの隙間を内部に作っています。(コードが見える所が内部のプラスチックを削っているところ)

配線が終ったら、一応仮組みの状態で動作テストを行います。

まずはAC電源を接続して回路から火が出たり、どこか部品が熱くなったりしていないかを確認します。

電子回路が焼ける独特の香ばしい香りがして来なければひと安心です。

続いて電池を一本用意して、スロット1から順に一箇所ずつ入れてみます。対応したLEDが点滅すれば配線はOKです。

違うLEDが点灯したり、全然点灯しなかった場合は配線にミスがあります。よく調べましょう。

テストがうまく行けば組み込みの最終段階に進みます。

既に設計段階から分っていた事ですが、このままでは追加したICなどの高さがわずかに内部の隙間より大きくてケースの蓋がちゃんと閉まりません。

こんな状態で使用するわけにはゆきませんので、ケースの中で追加部品が当たっている部分の裏蓋を大胆に切り取ってしまいましょう!

こんな状態で使用するわけにはゆきませんので、ケースの中で追加部品が当たっている部分の裏蓋を大胆に切り取ってしまいましょう!

裏のシールを一旦剥がして(後で貼り直すので綺麗に!)、ドリルでおおまかに穴明けした後をヤスリで整形します。

裏のシールを一旦剥がして(後で貼り直すので綺麗に!)、ドリルでおおまかに穴明けした後をヤスリで整形します。

こんな感じです →

この後でまたシールで隠してしまうので多少荒いままでもOKです。

この状態でそのままシールを貼るのではなく、少しだけ穴の中の部品のほうが裏蓋の表面より深くなっていますので、プラ板を穴のサイズに切ったものをハメ込んで保護カバーにします。こうすることで穴の中が平坦になって、シールを貼った後もデコボコになりません。

シール(とプラ板)で穴を隠した状態です。

シール(とプラ板)で穴を隠した状態です。

ちょっとだけデコボコしていますが、実用上は全く機能に支障が無いくらいに穴を隠せたと思いませんか?

ケースを閉じたらまたテストです。

ケースを閉じた時におもわぬ所で部品やケーブルに負担がかかって切れていたりショートしてしまっていては大変です。

火を噴かないか? 各LEDは正しく表示されて、かつ充電もちゃんと行われているのかなどを念入りにテストします。

BQ-390改造ではこんなに大穴をあけたりする必要は無かったのですが、NC-M58ではIC回路を組み込んだり大穴を空けたりと結構手間のかかる改造となってしまいました。

しかし手間がかかったぶん完成した時の満足度も大きかったですね。

【ご注意】

表示回路を追加したことで充電回路内の一部の電圧などが微妙に変わっています。追加部品を確定するまでに幾度もの実験で充電性能(時間や電圧・充電容量など)には影響が出ていない事を確認していますが、充電器の個体差や配線のとりまわし、部品に互換品を使った場合の差異、ユニット作成時の腕前(?)などにより性能が本来より低下する可能性も否定はできません。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。

まずは追加するLEDの取り付け位置を決めます。本当はNC-MR58のように本体下部の、各電池の−端子下に元から有る充電LEDと並べて4つの個別LEDを付けたかったのですが、手持ちのLEDのサイズではこの空間は狭くてLEDを入れることが出来なかったため、BQ-390改造と同じように本体上部の電源回路スペースの所に組み込むことにしました。

内部にはAC電源からの高圧部がありますので、それらの部品とぶつからない隙間を探してLEDの取り付け部を決めます。

写真のように+側の端子が並んでいる部分のスグ上の部分が良いでしょう。

LEDの取り付け位置を決めたら、ドリルで3mmの穴をあけます。

次にLEDモジュールの作成です。

次にLEDモジュールの作成です。LED取り付け穴の位置にあわせてLEDの足を加工し、コモン側に抵抗をハンダ付けします。

ケースの内側から穴に差し込んで、接着剤でしっかりと固定します。滅多な事では外れたり中に落ち込んできたりしないよう厳重に固定してください。

AC100Vがすぐ横を通ることになるのでしっかりと絶縁しておきましょう。

さてこれからが本題のLED表示回路の製作です。

BQ-390改造のように、電源部の天井の隙間に部品を入れてしまうという手も使えますが、かなりサイズがギリギリになってしまうのと、なによりハイ・インピーダンスの制御マイコン出力とFETの間の制御配線を、ノイズ源であるスイッチング電源の直近に引き回すことで回路が誤動作し、正しい充電動作が出来なくなったり回路が破壊されてしまう心配があるためここにはICを置いたり制御線を引っ張って来ることは行いません。

さてどこにICを置きましょう?

制御線の取り回しを最低限の長さにできる場所を探してみると、制御マイコンの下の部分に比較的部品の少ないところがあり、丁度DIPサイズのICが一個収まる隙間がありました。

ここにICなどの追加回路を収めることにしましょう。

テスト時に接続していますが、必要な信号線は次のような所から取っています。

回路電源は5Vのレギュレータの出力の所にあるTP3か、すぐ横の部品の足のランドから取ります。(赤)

GNDはレギュレータあたりから取ってもいいですし、今回は充電電流の試験などを行う為に配線しておいた、基板の隅の抵抗の足のランドに接続した配線をそのまま利用しました。(白)

絶縁テープで回路基板から浮かせて、追加したICやダイオードを空中配線で仕込みます。

絶縁テープで回路基板から浮かせて、追加したICやダイオードを空中配線で仕込みます。各制御信号線から引っ張って来たラインはなるべく最低限の長さになるように配線します。

続いてLEDに行く配線をハンダ付けして、電源などの取りまわしも間違いが無いようにします。

ICからLEDへの配線は、電源の高圧部を避けて表側に取り回します。

この際、基板の横を通る部分はケースとの間に全く隙間がありませんでしたので、今回は「壊れない程度の力任せ」ではなく、ちゃんとケースのあわせ目を一部削ってコードが通るだけの隙間を内部に作っています。(コードが見える所が内部のプラスチックを削っているところ)

この際、基板の横を通る部分はケースとの間に全く隙間がありませんでしたので、今回は「壊れない程度の力任せ」ではなく、ちゃんとケースのあわせ目を一部削ってコードが通るだけの隙間を内部に作っています。(コードが見える所が内部のプラスチックを削っているところ)配線が終ったら、一応仮組みの状態で動作テストを行います。

まずはAC電源を接続して回路から火が出たり、どこか部品が熱くなったりしていないかを確認します。

電子回路が焼ける独特の香ばしい香りがして来なければひと安心です。

続いて電池を一本用意して、スロット1から順に一箇所ずつ入れてみます。対応したLEDが点滅すれば配線はOKです。

違うLEDが点灯したり、全然点灯しなかった場合は配線にミスがあります。よく調べましょう。

テストがうまく行けば組み込みの最終段階に進みます。

既に設計段階から分っていた事ですが、このままでは追加したICなどの高さがわずかに内部の隙間より大きくてケースの蓋がちゃんと閉まりません。

裏のシールを一旦剥がして(後で貼り直すので綺麗に!)、ドリルでおおまかに穴明けした後をヤスリで整形します。

裏のシールを一旦剥がして(後で貼り直すので綺麗に!)、ドリルでおおまかに穴明けした後をヤスリで整形します。こんな感じです →

この後でまたシールで隠してしまうので多少荒いままでもOKです。

この状態でそのままシールを貼るのではなく、少しだけ穴の中の部品のほうが裏蓋の表面より深くなっていますので、プラ板を穴のサイズに切ったものをハメ込んで保護カバーにします。こうすることで穴の中が平坦になって、シールを貼った後もデコボコになりません。

シール(とプラ板)で穴を隠した状態です。

シール(とプラ板)で穴を隠した状態です。ちょっとだけデコボコしていますが、実用上は全く機能に支障が無いくらいに穴を隠せたと思いませんか?

ケースを閉じたらまたテストです。

ケースを閉じた時におもわぬ所で部品やケーブルに負担がかかって切れていたりショートしてしまっていては大変です。

火を噴かないか? 各LEDは正しく表示されて、かつ充電もちゃんと行われているのかなどを念入りにテストします。

BQ-390改造ではこんなに大穴をあけたりする必要は無かったのですが、NC-M58ではIC回路を組み込んだり大穴を空けたりと結構手間のかかる改造となってしまいました。

しかし手間がかかったぶん完成した時の満足度も大きかったですね。

【ご注意】

表示回路を追加したことで充電回路内の一部の電圧などが微妙に変わっています。追加部品を確定するまでに幾度もの実験で充電性能(時間や電圧・充電容量など)には影響が出ていない事を確認していますが、充電器の個体差や配線のとりまわし、部品に互換品を使った場合の差異、ユニット作成時の腕前(?)などにより性能が本来より低下する可能性も否定はできません。

| ■ 完成!・・・そして倍速充電が2倍速では無い謎!? |

個別充電表示つきNC−M58が完成しました。

個別充電表示つきNC−M58が完成しました。充電中、LEDがピカピカと点滅するのを見ていると本当に「充電してるんだなぁ(しみじみ)」と安心します。(またかい!?)

今回取り付けたような充電電流の制御回路から直結したLEDの点滅パターンは、そのままその機種の充電テクノロジーを表示しているもので、「個別充電LED付き」の機種とはまた違った意味があります。

たいていの「個別LED付き」だと、電流を流しているかどうかではなく、その電池が充電対象になっているかの表示ですので、「充電中は点灯しっぱなし」です。(一部機種を除く)

それに対して充電回路からの表示LEDでは、その電池に対して電流を流している「生の情報」が目で見える為、よりマニアックかつ正確な充電表示といえます。

※ 電池を入れて充電を開始した最初の数秒は、電池の状態チェックの為に下記の点滅より短い短時間の電流通電となる場合があります。

※ 今回は点滅状態の画像にはデジカメで撮影した実際の改造機の映像を使用しています。LEDの点滅がより実感が沸くものになった…はず(?)

※ 画像の点滅タイミングは本物に近づけていますが、微妙に正確な時間では切り替わっていません。アニメGIF画像ですから。

● 電池4本を充電した場合 (標準充電)

全てのスロットに電池を入れて充電を開始した場合、右のような点滅パターンになります。

全てのスロットに電池を入れて充電を開始した場合、右のような点滅パターンになります。スロット2と3はそれぞれ1本づつ充電されていますが、スロット1と4は同時にLEDが点灯しており「直列充電」されていることがわかります。

切替タイミングは0.5秒毎で、1スロットにつき0.5秒づつ充電しています。

電源回路から流される充電電流は電池電圧に関係無く1.7Aに制御されています。

そのまま電池に1.7Aを流せば1700mAhの定電流充電ということになりますが、実際はご覧のように4本充電の場合は1/3づつの時間で切り替えていますから、1.7A×1/3= 567mAh(ラベルの表示では565mAh)の充電となります。

直列充電されているスロット1と4の電池に関しても、流れる電流はどちらも等しくなりますので、この場合単独充電・直列充電いずれでも4本全ての電池に対しての充電電流は567mAhということです。

充電が進むと満充電になった電池から充電が停止します。

充電が停止したスロットには電流が流れなくなり、そのスロットに対する充電時間は「休止」となります。

たとえば、スロット3の電池が早く充電が終った場合は右のような点滅パターンになります。

たとえば、スロット3の電池が早く充電が終った場合は右のような点滅パターンになります。満充電になったスロットを休止とすることで、各スロットに配分されている充電タイミングを変えることなく充電を続け、一定の充電電流を最後まで供給するようになっています。

それでは、直列充電されているスロット1と4の電池は同時に充電が停止してしまうのでしょうか? 片方がまだ充電途中でも一方が満充電になったら両方停止? それとも両方が満充電になるまで充電を続けて早く満充電になったほうは過充電で壊れてしまう?

いえいえご安心ください。

充電は2本同時に直列に行っていますが、電圧監視はそれぞれ一本ずつ行っていますので、ちゃんと一本づつ満充電になったかどうのチェックがされていて、もし片方が満充電になったら直列充電をやめて、残りの一本だけの充電回路に切り替わります。

上の状態から、スロット4の電池が満充電になって直列充電では無くなった状態は右のような点滅になります。

上の状態から、スロット4の電池が満充電になって直列充電では無くなった状態は右のような点滅になります。直列で充電していたタイミングは、スロット1のみの充電になっています。

もういちど、こう叫ばずには居られません、「なんて面倒な事をしてるんだ三洋電機!?」

● 内側だけ2本を充電した場合 (標準充電)

SANYOのこのタイプの充電器系列のものは、「内側2本が標準充電用」「外側2本が倍速充電用」(但し、一本でも内側に入れたら内・外一本づつでも標準充電)という、脳に徹底的に叩き込んでおくか、マニュアルを見ないと忘れてしまいそうな「SANYOルール」があります。

一応、両端の電池受けには「QUICK」という掘り込みはありますが・・・

内側2本だけに電池を入れた場合の点滅パターンです。

内側2本だけに電池を入れた場合の点滅パターンです。4本を入れた際と同じ「標準充電」パターンで、外側のスロット1・4のタイミングが「休止」になっているだけです。

この場合も0.5秒の3セットループですから、充電電流は567mAhです。

● 外側だけ2本を充電した場合 (倍速充電)

「外側2本が倍速充電用」ということですので、外側に2本電池を入れた状態を見てみましょう。

ん、何か今までと違いますね?

ん、何か今までと違いますね?何か「ふんばってる」感じがしませんか?

LEDの光り方から分るように、充電している時間がかなり長くなっています。

測定すると、「充電時間1.5秒/休止0.5秒のパルス充電」という結果になりました。

標準充電では全体の1/3の時間が一本の割り当てでしたが、倍速充電では全体の3/4の時間が一本(この場合直列充電で2本同時)に割り当てられています。

電流値にすると1.7A×3/4 = 1275mAhになります。

もちろん片方が満充電になると一本単位の充電回路に切り替わりますが、タイミングはこのままです。

マニュアルによると充電時間は

| 適合電池 | 1〜2個(倍速) | 1〜4個 |

| 単3型 HR-3UTG (min1900mAh) | 約100分 | 約220分 |

| 単3型 HR-3UG (min2500mAh) | 約135分 | 約305分 |

| 単3型 HR-3UF (min2300mAh) | 約125分 | 約280分 |

「わーい、倍速は2倍より速いぞ!」

と、倍速充電の速さを喜ぶのなら良いのですが、私は逆に

「なんで通常が倍速の2倍以上の時間がかかるねん?」

と4本充電時に2本の時の2倍より時間がかかるほうに疑念を抱いていました。

ちょっとした考え方の違いなだけですが、「腑に落ちない」と思い始めると気になって気になって・・・

通常充電は1/3の分割タイミングで 567mAh

倍速充電は3/4の分割タイミングで1275mAh

1/3対3/4は全然「倍速」じゃ無い!!

という結論が見出せただけでも今回の改造の価値はありました。

これでSANYOの充電器のおかしな記述を思う度に悶々とせずに済みます。

しかし三度叫ばせてもらいましょう、「なんて面倒な事をしてるんだ三洋電機!?」

| ■ 満充電キープ機能の実態・・・ |

SANYOの充電器のウリ文句の一つに「充電後も満充電状態を保つ、満充電キープ機能」というのがあります。

BQ-390改造のページでも少し書きましたが、ニッケル水素電池の満充電キープには、ニカド電池用の微弱な電流を流し続けるトリクル充電は不適切で、「減ったぶんだけ検知して、減ったぶんを補充電する、充電方法はパルス充電が良い」という研究結果が出ているそうです。

「満充電キープ機能」を謳う商品の、その機能をどう実現しているのかには非常に興味がそそられます。

個別充電表示LEDを付けたことで、その様子をつぶさに観察できるようになりました。

その結果は・・・

スロットに入れている全ての電池の充電が完了したら、その時点から充電器は「満充電キープ機能」に切り替わり、3分に1回0.5秒充電のパルスを各スロットに流します。

ニカド電池を入れようが、ニッケル水素電池、果ては電圧キープ能力が高いとされるSANYO製のエネループを入れても3分周期に変わりはありませんでした。

これは「減少した容量を測定はしていない」ということになります。(あくまで推測です)

メーカーで数々の実験を重ねた結果、「3分に1回の補充電が最適である」という結論が導き出され、その機能を組み込んだ商品だと言えるでしょう。

PanasonicのBQ-390の補充電機能も個別LED化で確認できました。このようなメーカー独自の技術についてはあまり世間一般では知られたくない部類のノウハウになりますので、個別充電LEDつきの商品でもダイレクトに充電状況を表示しているのではなく、CPUが設定している充電モード中かどうかだけを表示するものがほとんどです。液晶表示などに至っては詳しい充電状況が見れるようになっていると思われる半面、ビジュアル面が印象に残る裏で内部で何をやっているのかは余計に隠されてしまっているような気もします。

ちなみに3分間隔で0.5秒だと、毎時20回×0.5秒 = 10秒間/時となり、1.7A×10/3600 = 4.72222mAhの微弱な充電能力ということになります。

これくらい弱い充電だと過充電で電池を痛めてしまう心配もありませんが、本当に満充電状態がキープされているのかは実験してみないとわかりませんね。

そこで次のような実験を行ってみることにしました。

各測定は、(予備)標準充電→(予備)放電→標準充電→試験の順に行います。

一週間ではあまり差は現われないかもしれませんが、結果を見てから一ヶ月キープ試験を行うかどうかは考えたいと思います。(キープ試験中はNC-M58が他の用途に使えない…)

実験結果は追ってここに追加します。

※ キープ実験開始から一週間経過

開放電圧の測定では、キープ中のものと放置中のものに電圧差が現われています。

このまま放電実験(どのくらい使えるか?)を行っても良いのですが、あと数日放置して10日目に放電実験を行うことにします。

※ キープ実験開始から10日間経過

キープ実験の結果は別ページにて「SANYO充電器 NC-M58 満充電キープ機能実験」結果を公開しました。(2006/7/29)

BQ-390改造のページでも少し書きましたが、ニッケル水素電池の満充電キープには、ニカド電池用の微弱な電流を流し続けるトリクル充電は不適切で、「減ったぶんだけ検知して、減ったぶんを補充電する、充電方法はパルス充電が良い」という研究結果が出ているそうです。

「満充電キープ機能」を謳う商品の、その機能をどう実現しているのかには非常に興味がそそられます。

個別充電表示LEDを付けたことで、その様子をつぶさに観察できるようになりました。

その結果は・・・

3分間に1回の通常充電ループだった!

スロットに入れている全ての電池の充電が完了したら、その時点から充電器は「満充電キープ機能」に切り替わり、3分に1回0.5秒充電のパルスを各スロットに流します。

ニカド電池を入れようが、ニッケル水素電池、果ては電圧キープ能力が高いとされるSANYO製のエネループを入れても3分周期に変わりはありませんでした。

これは「減少した容量を測定はしていない」ということになります。(あくまで推測です)

メーカーで数々の実験を重ねた結果、「3分に1回の補充電が最適である」という結論が導き出され、その機能を組み込んだ商品だと言えるでしょう。

PanasonicのBQ-390の補充電機能も個別LED化で確認できました。このようなメーカー独自の技術についてはあまり世間一般では知られたくない部類のノウハウになりますので、個別充電LEDつきの商品でもダイレクトに充電状況を表示しているのではなく、CPUが設定している充電モード中かどうかだけを表示するものがほとんどです。液晶表示などに至っては詳しい充電状況が見れるようになっていると思われる半面、ビジュアル面が印象に残る裏で内部で何をやっているのかは余計に隠されてしまっているような気もします。

ちなみに3分間隔で0.5秒だと、毎時20回×0.5秒 = 10秒間/時となり、1.7A×10/3600 = 4.72222mAhの微弱な充電能力ということになります。

これくらい弱い充電だと過充電で電池を痛めてしまう心配もありませんが、本当に満充電状態がキープされているのかは実験してみないとわかりませんね。

そこで次のような実験を行ってみることにしました。

| 満充電キープ機能の試験 | |||

|---|---|---|---|

| 検査種別 | 電池 | とり扱い | 放電特性検査の時期 |

| 充電完了 直後検査 |

電池A | 充電完了後取り外し | 充電完了後1時間後に測定 (基本コンディションの測定) |

| 電池B | |||

| 一週間 経過検査 |

電池A | 充電完了後取り外し | 一週間放置後に測定 (自己放電の測定) |

| 電池B | 充電完了後満充電キープ | 一週間満充電キープ後に測定 (自己放電との比較) |

|

一週間ではあまり差は現われないかもしれませんが、結果を見てから一ヶ月キープ試験を行うかどうかは考えたいと思います。(キープ試験中はNC-M58が他の用途に使えない…)

実験結果は追ってここに追加します。

※ キープ実験開始から一週間経過

開放電圧の測定では、キープ中のものと放置中のものに電圧差が現われています。

このまま放電実験(どのくらい使えるか?)を行っても良いのですが、あと数日放置して10日目に放電実験を行うことにします。

※ キープ実験開始から10日間経過

キープ実験の結果は別ページにて「SANYO充電器 NC-M58 満充電キープ機能実験」結果を公開しました。(2006/7/29)

| ■ どこまで充電できる? タイマー実験 |

恒例(?)のタイマー実験を行いました。

このタイプの充電器には「満充電検出機能」のほかに「安全タイマー」が付いています。

通常は「満充電検出機能」で充電を停止させるのですが、万が一検知がうまくゆかなかった場合は永久に充電を続けると電池が過充電で破裂してしまうことになります。

そのような事が無いように「異常温度検知機能」や「安全タイマー」が組み込まれていて安全を確保しています。

充電池は日々開発が進み、市販品では数年に一度くらいの割合で大容量化が進んでいます。より大容量になった電池を充電するには、同じ電流(同じ充電器)では容量が大きくなったぶんだけ充電時間も長くなります。

新型電池を買って来てまず一番にぶつかるのが「安全タイマー問題」です。

新型の大容量電池を充電するのにかかる時間以上に安全タイマーの動作限界時間が長ければ良いのですが、もしタイマーのほうが満充電になる時間より早く働いてしまえば、たとえ電池が満充電になっていなくても「時間が長すぎます!危険です!」とタイマーさんが警告を出して充電を止めてしまいます。

これでは旧型の充電器では新型の大容量電池は充電できませんね。

SANYOの充電器も、ほぼ電池の新製品サイクルと同時に新型の充電器が発売されています。NC-MR58やNC-M58も2700mAhタイプのHR-3UGの発売に合わせて新発売されました。

これらのメーカー正規の充電器はその「正式対応電池の最大の充電時間+α」が安全タイマーの設定時間になっている為、自社製品の大容量化にあわせて少しずつタイマー設定時間も延ばしたものを発売しているのです。(充電電流・満充電検知システムなどの改良も加えられています)

それでは、NC-M58のタイマーは何時間なのでしょう?

そしてその時間内で充電できる最大容量は?

今回も5000mAh相当のニッケル水素電池パックを作り、この擬似大容量電池に充電を行ってタイマーで切れる時間を計りました。

数回同じ条件でテストを行った結果、急速充電では2時間45分で切れました。

2時間45分×1275mAh÷1.0625=3300mAh(Typ)

これは実験により調べたもので、SANYOが公式に発表しているデータではありません。必ず3300mAhの電池が充電できるということを保証するものではありませんので、参考程度にお考えください。(3300mAhがビミョーでも、次に発売されるであろう3000mAhの電池であればほぼ大丈夫そう)

マニュアルに「6時間以上経過しても充電が完了しない場合、充電をやめてください。」と書かれていますから、標準充電でも最大タイマーは6時間に設定されている可能性があります。

もしそうなら、3300mAh電池の場合標準充電では6時間をわずかに超えてしまいますのでタイマー制限で満充電できないかもしれません。

擬似大容量電池と通常のニッケル水素電池では多少充電の条件が違いますので、もしかしたらこの数値には間違いがあるかもしれません。

擬似電池の作成方法(配線など)でNC-M58ではピークカット方式の為か、かなりシビアな検出誤差が発生するようでしたので、なるべく正確な実験結果になるように機器を作成したり調整するのが大変でした。

実は、この充電器セットを買って来て最初に開封した時、同梱の2700mAh電池(HR-3UG)はどれも0.6V〜0.8V程度しか電圧が無く、今まで買った新品の中でも特に惨い状態でした。

エネループではありませんので「買ってすぐ使える」物では無いのはわかっていますが、SANYOの過去の充電池でもここまで自己放電が激しい状態で売られていた商品に当たった経験はありません。(たいていは1.0Vくらいはありました)

個別表示改造前に初回充電を行ったので、どのような電流が流れていたのかを確認出来なかったのを後悔していますが、この激しく放電している新品電池の充電に「倍速充電」でなんと3時間30分ほどかかりました。(実は最初充電器にセットした時は不良電池と判断されたのか、充電が開始されないほどでした。)

おおまかに考えて3時間30分で4500mAhほど流し込んだ計算になるのですが‥‥

さて、この件があるので、急速充電時に安全タイマーが2時間45分で切れるという実験結果に少し疑問を持っているのです。

もし安全タイマーが2時間45分なら、上記の電圧が低い電池の急速充電に3時間30分の間安全タイマーが働かなかったのは腑に落ちません。

安全タイマーは急速充電/通常充電で時間設定が変わりますから、上記の電圧が低い電池の充電の際には何か充電方式が変わって長時間に対応していたのかもしれません。

個別LEDや充電電流の監視測定回路を繋がずに充電したことを後悔しています。

このタイプの充電器には「満充電検出機能」のほかに「安全タイマー」が付いています。

通常は「満充電検出機能」で充電を停止させるのですが、万が一検知がうまくゆかなかった場合は永久に充電を続けると電池が過充電で破裂してしまうことになります。

そのような事が無いように「異常温度検知機能」や「安全タイマー」が組み込まれていて安全を確保しています。

充電池は日々開発が進み、市販品では数年に一度くらいの割合で大容量化が進んでいます。より大容量になった電池を充電するには、同じ電流(同じ充電器)では容量が大きくなったぶんだけ充電時間も長くなります。

新型電池を買って来てまず一番にぶつかるのが「安全タイマー問題」です。

新型の大容量電池を充電するのにかかる時間以上に安全タイマーの動作限界時間が長ければ良いのですが、もしタイマーのほうが満充電になる時間より早く働いてしまえば、たとえ電池が満充電になっていなくても「時間が長すぎます!危険です!」とタイマーさんが警告を出して充電を止めてしまいます。

これでは旧型の充電器では新型の大容量電池は充電できませんね。

SANYOの充電器も、ほぼ電池の新製品サイクルと同時に新型の充電器が発売されています。NC-MR58やNC-M58も2700mAhタイプのHR-3UGの発売に合わせて新発売されました。

これらのメーカー正規の充電器はその「正式対応電池の最大の充電時間+α」が安全タイマーの設定時間になっている為、自社製品の大容量化にあわせて少しずつタイマー設定時間も延ばしたものを発売しているのです。(充電電流・満充電検知システムなどの改良も加えられています)

それでは、NC-M58のタイマーは何時間なのでしょう?

そしてその時間内で充電できる最大容量は?

今回も5000mAh相当のニッケル水素電池パックを作り、この擬似大容量電池に充電を行ってタイマーで切れる時間を計りました。

数回同じ条件でテストを行った結果、急速充電では2時間45分で切れました。

2時間45分×1275mAh÷1.0625=3300mAh(Typ)

※ 1.0625はSANYO充電器で時間計算に用いられている定数

NC-M58では、新電池が発売されてもTyp3300mAhの電池まではタイマー時間内に充電できるということのようです。| 適合電池 | 1〜2個(倍速) | 1〜4個 |

| 単3型 未発売 (Typ3300mAh) | 約165分 | 約375分 |

| 単3型 未発売 (Typ3000mAh) | 約150分 | 約340分 |

| 単3型 HR-3UTG (min1900mAh) | 約100分 | 約220分 |

| 単3型 HR-3UG (min2500mAh) | 約135分 | 約305分 |

| 単3型 HR-3UF (min2300mAh) | 約125分 | 約280分 |

これは実験により調べたもので、SANYOが公式に発表しているデータではありません。必ず3300mAhの電池が充電できるということを保証するものではありませんので、参考程度にお考えください。(3300mAhがビミョーでも、次に発売されるであろう3000mAhの電池であればほぼ大丈夫そう)

マニュアルに「6時間以上経過しても充電が完了しない場合、充電をやめてください。」と書かれていますから、標準充電でも最大タイマーは6時間に設定されている可能性があります。

もしそうなら、3300mAh電池の場合標準充電では6時間をわずかに超えてしまいますのでタイマー制限で満充電できないかもしれません。

擬似大容量電池と通常のニッケル水素電池では多少充電の条件が違いますので、もしかしたらこの数値には間違いがあるかもしれません。

擬似電池の作成方法(配線など)でNC-M58ではピークカット方式の為か、かなりシビアな検出誤差が発生するようでしたので、なるべく正確な実験結果になるように機器を作成したり調整するのが大変でした。

実は、この充電器セットを買って来て最初に開封した時、同梱の2700mAh電池(HR-3UG)はどれも0.6V〜0.8V程度しか電圧が無く、今まで買った新品の中でも特に惨い状態でした。

エネループではありませんので「買ってすぐ使える」物では無いのはわかっていますが、SANYOの過去の充電池でもここまで自己放電が激しい状態で売られていた商品に当たった経験はありません。(たいていは1.0Vくらいはありました)

個別表示改造前に初回充電を行ったので、どのような電流が流れていたのかを確認出来なかったのを後悔していますが、この激しく放電している新品電池の充電に「倍速充電」でなんと3時間30分ほどかかりました。(実は最初充電器にセットした時は不良電池と判断されたのか、充電が開始されないほどでした。)

おおまかに考えて3時間30分で4500mAhほど流し込んだ計算になるのですが‥‥

さて、この件があるので、急速充電時に安全タイマーが2時間45分で切れるという実験結果に少し疑問を持っているのです。

もし安全タイマーが2時間45分なら、上記の電圧が低い電池の急速充電に3時間30分の間安全タイマーが働かなかったのは腑に落ちません。

安全タイマーは急速充電/通常充電で時間設定が変わりますから、上記の電圧が低い電池の充電の際には何か充電方式が変わって長時間に対応していたのかもしれません。

個別LEDや充電電流の監視測定回路を繋がずに充電したことを後悔しています。

|

8月23日、追加。 上で充電中に「何か充電方式が変わって?」と書きましたが、それらしい症状をLEDで確認しました。 新しく東芝2500mAh(中身はサンヨーOEM)電池を買って来て充電(2本で倍速充電)していたところ、充電完了近くの時間に突然急速充電の力強いランプの点滅が消えました。まだ充電中を示すオリジナルの充電ランプは点灯したままです。 間もなく、2つの電池のうち片方の個別LEDが見たことの無い周期で点滅をはじめました。 ミリ秒まで計れる測定器を接続しているわけでは無いので目視での結果ですが、「通常充電ループの0.5秒充電・1.0秒休みを、1回ループぶんの休み(1.5秒)を挟みながら回している感じ」で充電を継続しています。 標準充電の半分の約283mAの電流で充電していることになります。 なんだか危険な状態を検知して、そろ〜りそろりと様子を伺いながら充電しているようにも見えます。 そして、倍速充電での所要時間を大きく上回る時間かかってやっと終了しました。(ストップウォッチで計っていたわけでは無いので正確に何分とは記録できませんでした) 多分、先の三洋2700mAh電池を充電した時に異様に時間がかかったのも、途中からこういう弱電流に切り替えたためでしょう。 ・・・原因は謎ですが。 |

記事掲載: 2006/7/15

記事追加: 2006/8/23

記事追加: 2007/2/24

|

|

| |||||||

|

【投稿受付終了】 本ページ(この記事専用)の『迷い箱』(投稿コーナー)の受付は終了しました。 現在は過去の投稿の閲覧のみ可能です。 |

(C)2006 Kansai-Event.com

本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい