| ||||||||||

|

|

| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |

�d�r�E�o�b�e���[�E�[�d��

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

���̃y�[�W�́u2012�N�̉ߋ����O�v�Z�N�V�����ł�

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

���̃y�[�W�́u2012�N�̉ߋ����O�v�Z�N�V�����ł�

|

�y�ꗗ�z

���ŋ߂̓��e �y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂�

|

���[�d�ł��Ȃ�18650 ���e�ʃj�b���d�r�̑����A�����͉��Ȃ�ł��傤�� ���N���A��肢�v���܂� �������̎��₪����܂� �����̋L���������Ă�l�͑��v���ȁH ���[�d������ɂ��Ďg���Ă������ł����H ���P�O�d�r�̗ǔۂ��i����햳���Łj�ꔭ�Ō���������@ ���ŋ߁A����Ȗʔ����[�d�킪�o�Ă܂����B ���f�W�J����DC�J�v���[��Li-ion�[�d�r���q���œ����܂����H ������[�d��œd�r���ʂɓd�����`�F�b�N������@�H ���ԁE�z�b�Z�C�i�Y�}�n���i�͐M�p���܂����H ���Z���A USB Charger (���̂Q) ���Ԃ̗\���o�b�e���[�́H ���d�r�����������Ȃ���d�� ���p�i���[�v�̃f�U�C�����c�O������c�corz ���G�k |

|

��2012�N�̎G�k�E���̉ߋ����O �����{�����~���� ���A���v�Ƀj�b�P�����f�[�d�r������E�[�d������@�H ���Ȃ�ł���Ȏg����������̂ł��傤�H ��enelong super���o�܂��� ������Ȏg�����ł����̂ł��傤���H�� ��100�~�V���b�v��LR44���S���� ���d�����u���V�̏[�d�r���������܂����A���v�ł����H�� �����낢��o��悤�ł� ���@��̃j�J�h�[�d�r���j�b�P�����f�[�d�r�ƌ�������̂ł����E�E�E ���d���H��̃o�b�e���[�̔�r����]���܂� ���V���i�̉��ǔ�10000��ď[�d���\��3000mAh���e�ʂ̃��`�E���C�I���[�d�r ��XTAR�А�MP1�[�d��͂ǂ��ł����H�� ������̒�����] ���G�i�W���C�U�[CH1HR-2�ŃG�l���[�v�͂P���ԏ[�d�ł��܂����H ���X�C�b�`���ǂ���ɐ�ւ�������ł����H�� ���n�u�_�C�i���Œ��ԏ[�d���Ė郉�C�g�������H ���j�J�h�d�r�T�{������肵��5V�ŃX�}�z���[�d�����H�}��������܂��� �����o�C���u�[�X�^�[(�n)�̃o���G�[�V������������悤�ł� �����d�������Ă݂܂��� ���A���J�����d�r�[�d��H�����܂������܂��� ���Ԃ̃o�b�e���[����g�тȂǂ̏[�d�p�ɎO�[�q���M�����[�^�ł͉�����肪����܂����H �������ƌ����Ă���A���o�b�e���[�E�d�����]�Ԃ̘b�������ē��e���܂��I�����₪��I�� ���j�b�P�����f�d�r���j�b�J�h�[�d��ŏ[�d���Ă����v�H ��eneloop�͒������œd�r�ɃL�Y���t���܂��� �������̂ň����ς܂����� ���[��d�͗��p�̂��߁A�d���A�V�X�g���]�ԗp��Li-ion�o�b�e���[���g������ ������@�̃o�b�e���[�ɏ[�d�ł��Ȃ� ��docomo�p��AU�A���͂��̋t�ŏ[�d���Ă����͖����H ��IKEA��LADDA�́H�� �����̃o�b�e���[�͂������߂ł����H ���p�i��BQ-396�Ƃ����[�d�r�Ł@�G�{���^�̒P�O�[�d�r�Ȃ�Ȃ�ł��[�d���Ă����̂ł��傤�� ��BQ-370�������܂��� ��Li-ion�o�b�e���[��Pnasonic�̎��]�ԏ[�d��ŏ[�d������ ���m�[�g�o�b�̃{�^���^�j�b�P�����f�d�r�̌����ɂ��� ��MW1268���̏Ⴕ�����Ă���܂� ���G�l���[�v��1.7V�ɏ�������R���o�[�^�͂���܂����H |

|

��2011�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���y�����R�[�_�[�̓���ȓd�r������������ ���o�b�e���[�t���z�������̏����Ǝ҂͂���܂����H ���d�r�̎�ւ��̎����ł����H ���d���A�V�X�g���]�Ԃ̃o�b�e���[���[�d�ł��܂��� ���d���A�V�X�g���]�Ԃ̃o�b�e���[�̒��̊�͏C���ł��܂����H ���d���A�V�X�g���]�Ԃ̏[�d��͌𗬂ł����A�����ł����H�� ���������\�ŏd����1/2�̃o�b�e���[���~���� ���d��������Ȃ��̂�DC/DC�R���o�[�^�����Ŏg������ �����C�����X�[�d��̂��肩���� ���J�[�X�e���I�̃o�b�N�A�b�v�d���ɂ͂ǂꂪ�ȃG�l�ł����H�� ���d�r���R�ȏ��g�p�𐄏��Ă����Ȃ����R�H�� ���R���r�j�ŁAUSB�[�d������̒P�O�d�r�������Ă��܂��� ���G�l���[�v(�P3,4)���p���[�A�b�v����Ƃ̂��� ���o�b�e���[�œ����n�ڋ@�̌����������ĉ����� ���A���J���d�r��{�ƃ}���K���d�r��{�ł͂ǂ������d�C�̗ʂ������H�� ���d���o�C�N�Ƀo�b�e���[��AC100V�C���o�[�^��ς�ŏo��ŏ[�d���� ���o���c�L�Ȃ���������ƌʂɏ[�d�E���d����[�d�큜 ���@�\�E���ށB�� ���}���K���d�r�A�I�L�V���C�h�d�r�A�[�d���d�r�͐�Ɏg�p���Ȃ��ł��������A�Ɩ��L����Ă��܂��B�Ȃ��ł��傤���H�� ��Mag-Lab��MMobile-5�͓d�r���c��ށ� ���h�R���|�P�b�g�`���[�W���[ �����`�E���C�I���[�d�r���A�j�J�h�p�[�d��ŏ[�d���Ă����ł����H ���Ȃ����`�E���d�r�����ߕ��d�������ɂ͔���[�d����̂ł��傤�H ������d���A�V�X�g���]�Ԃɂ����o�b�e���[�́H�� ����d���@�\�[���[�ɂȂ郊���[�����ł����̂ł��傤��?�� ���[�d����@���M���Ȃ�܂��A���v�ł����H�� �����`�E���C�I���ƃ��`�E���|���}�[�̈Ⴂ�� ���̔����Ă܂����� ���C�O�p�u�ψ���v��ʂ��ď[�d���遜 ���d�����]�Ԃׂ̈ɁA12V�o�b�e���[��24V�ɏ������钍�ӓ_ ��100V�Ȃǂ̍����d���̂�����ɂ͂������������܂��� ���������s���܂����A�ʂ̏ꏊ�͂ǂ��ł����H ���\�[���[�o�b�e���[�Ōg�ѓd�b�̏[�d�����肽���� ���[�d�r��10�{����{�Q�Z�b�g����Ŏg�� �������y���H ���p�[�t�F�N�g�`���[�W���[�͂ǂ��ł����H ���P�Q�j�b�P���[�d�r���P�O�����[�d���s������ ���[�d��̋L�����ŋߖ����� ���G�l���[�v�́A�ǂ���̕����߂����̂Ȃ̂ł��傤���H�� ���j�b�P�����f�[�d�d�r�̏d�ʂɂ��ā� ���_�C�\�[USB�[�d��AU�p�g�p���̕K�v�d���E�d���͂ǂꂭ�炢�ł��傤���H�� �����`�E���C�I����eneloop�Ƃǂ������L���ł����H ��UltraFire��3600mAh��18650���������ĉ������I ���V�ˁI�ł��� ��EOS-1D MarkII�̊O���d���ɉ��o�b�e���[ ���p�o�b�e���[�̔p���E��� ������܂����炱�̏[�d���]�����Ă��������I ��EVOLTA��CASIO��BC-K10NH�ŏ[�d���Ă����ł����H�� ���A���J�����d�r�̐��\�̔�r�������s���Ă��������� ���O�m�d�@�̊��d�r�̓p�i�\�j�b�N�ɂȂ�����ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H�� ���O�m�d�@�̎q��Љ���ɔ������ꂽ�G�{���^��T�C�N���G�i�W�[�̃S�[���h�� ���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�̓G�l���[�v��荂�e�ʂł��I ���_�C�\�[�̎蓮���d�Q�k�d�c���C�g�̉��� ���P���R�[�̃G�l���O�ׂĂ��������� �����z�d�r�Ɗ��d�r���ւ��ă��[�^�[���H ��USB�[�dBOX��Lite�n�[�d�r�͎g�p�֎~�H ��NC-TG1�Ɍ�LED��t���鎿�� ��WF-139�̌��� |

|

��2010�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���}�b�`���A�A�Z���}�X�^�[���W�F���h�͂ǂ��ł����H�� ��BQ-CC05�ւ̌ʏ[�dLED�̕t���� �����������d�r����́A������`���Ɍ��܂������E������H �����܂�ł��܂���A���������Ă��������I �������͂�͂���� �������N�� ���Z���A�Ńj�b�P�����f�d�r���I ���~�j�l��ŏ����@ ��WF-188��3V�d�r�̏[�d�͂ł��܂����H ���P�O2900��Ah�̓d�r�� ��170mA����鑕�u���\�[���[�`���[�W���[�ŕ₦�܂����H �����z���œd�C��d�w�R���f���T�ɂ��܂��[�d�ł��Ȃ� ���Z���A USB Charger ���g�ѓd�b�̓d�r�̑��� ��BATTERY ANALYZER �����܂ɂ����g��Ȃ����o�b�e���[���Q�N���x�Ŏg���Ȃ��Ȃ�܂� �����}�nPAS�̃o�b�e���E�E�̘b��A���������ځH�� ���P�O�G�l���[�v���莝����FUJIFILM�̏[�d��ŏ[�d�͉\�ł����H ���{����ǂ�ł�������܂��� ���`�b�A�_�v�^�[ ��100�~USB�[�d��ŁAiPhone���[�d�ł��܂��� ���������Ă������� ���\�[���[�K�[�f�����C�g�̍����Z�����g ���j�b�P�����f�[�d�r�E�P�Z�����d���E�E�E�� �����[�I�� ����d����d���ł̏[�d�ł���_���ȃZ���ȊO�̏[�d���o����H�� ���G�l���[�v���P�`�Q���[�d���Ă����v�ł����H�� ���M�a�̋L�����Q�l�ɉ�������Ă݂����Ȃ�܂��� ���|���@�̓d�r���� �����z�d�r�Ń��}�n��PAS�𑖍s�[�d ��AC�A�_�v�^�[��ς��Ă݂� ��ORION EZ�`���[�W���[�̏��͂���܂��H�� ���j�b�P�����f�[�d�r�́u���˔\�d�r�v�ł����H ���V�d�r���Ă��܂��� ��UltraFire��Li-ion�[�d�r��15A���d�I ���[�d�ł��Ȃ��j�J�h�d�r�� ��Li-ion�[�d�r�̓d����0V�ł��� ���}���n�}�̃��[�Z���̃o�b�e���[�� �����]�ԗpLED���C�g�Ƀ��`�E���|���}�[�o�b�e���[ ���L�������^��QEC-F20�̒�R�ɂ��� ��5V�̓d�r�͂Ȃ��o���Ȃ��H�� ��Li-ion���R�{����ŏ[�d��������ėǂ����@ ����] ���d�r�Q�{�̏[�d��ƂS�{�̏[�d��̂ǂ��炪�����H ���V�[���h�o�b�e���[���Q�A����[�d���Ă����ł����H ���P�O�O�~�Ŕ����Ă�t�r�a�[�d��łǂ��ł��傤�� ���Â����W�R���p�̏[�d�큜 ���u���������[�d�n�j�v�Ə����Ă���[�d�큜 ���j�J�h�d�r���n���_�Â����Ďg������ ��1�{�����[�d����[�d���2�{�d�˂ď[�d�ł��܂��� ���m�[�g�p�\�R���̃o�b�e���[�̎g�p���@�H�� �����}�n�E�p�X�̓d�r�����������������Ȃ� ���d�r�͗①�ɂŗ�₷�ƒ������A�g�߂�ƕ�������H ���f�o�̓d�r�͕ς����̂��H ���A���J���ɏ[�d�\�Ȃ̂��A�������܂��H ��Li-ione18650�͒P�O�d�r�Ɠ����T�C�Y�H�� �����낢�� ��GP����łĂ���ReCyko ���d�r�̎�ނƗe�ʂ������Ă��炢������ ���f�����Z�� ���I�������̓d�����u���V�̓d�r�͌����ł��܂����H �����`�E���C�I���[�d�r�͉��܂����H ���d�r�͂ǂ�����č���Ă����ł����H�� ���d�r�̎g�p���Ԃ��Z���Ȃ������R�́H ���P�O�^�Ɠ����`��̃��`���[���d�r�͗L��܂����H�� |

|

��2009�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���I�[���d�@�̃G�R�v���C�h (2) ���I�[���d�@�̃G�R�v���C�h �����|�d�r�Ɋւ�������A���肢���܂��B ��WF-138�ɂ͐F��Ȏ�ނ�����̂ł��傤���H ��TrustFire�̐V�^TR-001�H (�Q��ޖ�) ���P��}���K���ƒP�O�A���J���͂ǂ��炪�����g���܂����H �����Q�T�m�@�Ŏg�p����[�d�r ���\�[���[�p�l���̗e�ʁH ��USB�[�d�P�[�u���̈Ⴂ�ɂ��[�d�e�� ���d�r��g�ѓd�b�̏[�d���������� ��2�{��1�{�����܂��[�d����Ă��Ȃ����� ����ς݂̂͂��̎O�m2700�������Ɏ��ɂ܂��� ���V�^�G�l���[�v ���d�r���M���Ȃ�[�d����t�@���ŗ�₵�Ă��܂��A���v�ł��傤���H ���H���d�q�̏[�d��L�b�g������������M���Ȃ�܂� ���d���H��̏[�d���ėp�̏[�d��Ƃ��Ďg���Ă݂��� ��SONY�t���t�}���[���d��Ŏ�����DLG�P�R�O�O�Ƃ��̊C�O���d�r�͏[�d�ł��܂����H ��Ni-MH 3.6V 240mAh�p�̏[�d�� ���`���C����AC�A�_�v�^�[���q�� �����g���u���V�̓d�r���� ��Ni-Cd AA400mAh 4.8V ��������p�d�r���~���� �����`�E���d�r�̔ėp�[�d��͗Ǖi�H ��3.0V�^�C�v��RCR123A���[�d�o����[�d�� ��MH-C9000��YZ-114SP�͂ǂ��炪�����ł����H ���\�[���[�p�l���́u����ڑ��֎~�v�H �����[�^�[�̓d��������R ���f�W�J���̊O���d�� ��ipod nano�ɏ[�d����d�r��USB�A�_�v�^�̍����H ��OLIGHT T25 Regular�Ŏg�p����d�r ���A�����t�@�X���z�d�r�͓d�C��R�H ���T�C�o�[�V���b�g�̒P�l�d�r�̂����Ɏg����d�r�́H ��YUASA�̃j�b�P�����f�d�r ��MHR-R7344��NC-MR58�Ɠ����ł����H ���G�l���[�v�́u���[�d�W���v�u�[���d�����W���v�́H ��TrustFire�̐V�^TR-001�H ���j�b�P�����f�d�r�̊O���`���[�u ���d���H��̃T�[�}���v���e�N�^�[ ���f�W�g���i2SC3402�j�̓f�W�g���ł͖����H ���j�J�h�d�r�����[�^�[�����Ȃ��Ȃ�܂ŕ��d���Ă����ł����H ��UltraFire��WF-139�`�E���C�I���d�r�p�}���[�d����܂��� ���d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�̒��g������������G���[���o�܂� ���d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�𑼎Џ[�d��Ń��t���b�V�������� ���ԂŁA�T�u�o�b�e���[��DC/AC�R���o�[�^�E�[�d��o�R�ŏ[�d ���f�W�J����Li-ion�o�b�e���[���G�l���[�v�ɂ����瓮���܂��� ��(R)���D�F�̃G�l���[�v ��NEXcell��NC-60FC�ŏ[�d�������BQ-330�ŏ[�d����H ���P�O�d�r��ŕ��d�������̖�� ���d�����]�Ԃ̓d�r���������܂��� ������ƕ���̗����������Ďg�� ���p�^�XV�̒����͉\�� �����ł�impulse ��CGL3032�̂�����CR3032�͑�p�ł��܂����H ���z���_�̃C���T�C�g�̃o�b�e���[���� ���R�[�h���X�h�����̌����o�b�e���[����s�\ �����Ŏg���Ȃ��Ȃ���Li-ion�[�d�r �����z�d�r�ƃ_�C�\�[�R���o�[�^�[�ŃG�l���[�v���[�d�ł��܂��� ��THC-34RKC�Ń��t���b�V�� ��IC���R�[�_�[�̓d�r���k �����`�E���C�I���d�r�̃v���e�N�g��H�̗��p ���j�b�P�����f�d�r�̔����ւ������A���� �����`�E���C�I���d�r���G�l���[�v�H ���d���h�����̃j�J�h�o�b�e���[�����ɂ��� ��UltraFire ICR123A(3.0V)��WF-139�łQ�{����[�d�I�H ���^�~���j�J�h1000���j�b�P�����f�p�[�d��ŏ[�d�ł���H ������o�b�e���[�`�F�b�J�[�̕s�ǁH ���d�����]�Ԃ̂m���l�g�̌� �������ԃo�b�e���[�������̃o�b�N�A�b�v�c�[�� ���\�[���[���C�g�p�j�J�h�d�r |

|

��2008�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ��100�ς̃��[�J�[�i�d�r ���p�i�\�j�b�N��BQ-391�ɂ��� ���d���H���p�o�b�e���[�̕��d�� ���N���b�v�R���^�N�g�^�[�d�� ���\�[���[�p�l���ʼn��o�b�e���[�����[�d�H ���\�[���[�p�l���̋t���h�~��H�H �����^�̃X�|�b�g�n�ڋ@���� ���d�r�p�b�N��P�O���d�r�ő�p����ꍇ�̖��_�ɂ��� ���T�C�o�[�M�K�[�������̐V�^ ���d�r�Ƀn���_�Â� ��006P�j�b�P���[�d���d�r���A�}���ɏ[�d�ł����H�͂���܂��� ��LiFePO4,���`�E���t�F���C�g�d�r�ɂ��� ���x�m�t�B�����j�b�P�����f�[�d�r2300�A2500�ɂ��Ă� ���[�d���G�{���^���\ ��FDK�ɂ��OEM��������Ă���d�r�̌���������T�� ���d�����]�Ԃ̃j�b�P�����f�d�r������ ��LMC555�ŏ������Ă��d����1.43V��������܂��� ���f�V�J���ɓ����Ƃ����ɓd�r��\�����o�� �����v�̏���d�͂��Ⴂ���ߓd�r���M���M���܂Ŏg����H ���ԍڂ̃T�u�o�b�e���[���P�Q�u�R�O�`�̃����[�o�R�ŏ[�d�������B �����o��12W�^LED���C�g�Ɠd�r ���P��^�̏[�d�r�͂���܂��H ��CR123A�d�r�̑�p�[�d�r ���g�b�v�o�����[�d�r�ɂ��� �����z�d�r�Ńr�f�I�J�����̃o�b�e���[�[�d�H �����j�o�[�T���}���[���d�� ��12V�A0.5A�ŏ[�d�o����l�ɂ���ɂ�24���̒�R�ŗǂ��ł����H ���G�{���^�̓e�X�g���Ȃ��̂ł����H ���d�r�Ɋւ���G�k ���L�����^���A�G���N�g���j�N�X���Ƃ���̓P�� ���g�я[�d��l�^2�� ���q��@�p::���{�I�Ɂu�ߕ��d�v�Ƃ������ɑ���F�����܂�ňقȂ� ���T�C�N���G�i�W�[�O���[�� ��VOLCANO NZ�ɏ�������H ���\�j�[�̏[�d��iBCG-34HRME�j�ɂ��� ���u�[�d���v�̉�́H �������Ă��܂� ��������H�����������C�g�͕��d��ɍœK�H ���t�R�ꓙ�̊댯�x�̈Ⴂ�����ė~���� ���d�r�̎��ɕ� ���o�r�o�H ���ӂ������ĊC�O�ʔ̂Œ��ؓd�r���܂����d�d�Q|�P|�� ���u�C�̖����v�̕��d�ɂ��Ă̐����̖����_�ɂ��� ��Maxuss��AAA/1250mAh�AAA/3000mAh�̃j�b�P�����f�[�d�r ���C���^�[�v������FAD-701�Ȃ���d�� ���H����100�~�łQ���I�̏[�d���� �������d�r�̔�r ���Z���A�[�d��[�d�L�[�v�p�ɉ����\�H ���d�r�ƊE ���L�������h�D��100�~DC�R���o�[�^ ��Cyber Giga 01�����Ⴂ�܂����i�j ��1.4V�̑��z�d�r3���g���Đ��f�d�r��{���[�d�ł����H |

|

��2007�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���o�C�I���b�^ ���T�����[�̋}���[�d��NC-MDR02 ���A���J���d�r�̊O���̌��ޗ��H ���P�N���ȏ�O��eneloop ���C�ɂȂ�܂��H�i�j ��BQ-390�ŒP��d�r(min2800mAh)���[�d�ł��܂����H ���H���̑��z�d�r��6V���o�b�e���[���[�d ���Ԃ��k�d�c�̂a�p�|�R�X�O ���ue-keep�v�ƊE���̒P1����P4�E9V�A1000��g����[�d�r ������THC-34RKC�ƎO�mNC-TG1�̊�� ���T�����[�m�|�l�q�T�W�r���w�����܂������c ���L�т�d�r�I�H ���\�j�[��BCG-34HRE�͂ǂ��ł����H ���[�d��������i�ɔ��������܂� ���Z���A1300mAh�����S���Ȃ�ɂȂ�܂��� ���P�S��NiMH�̓s�s�`���H ���O�m�P�T���}���[�d�d�r ���P�O�^�̕x�m�t�B�����̃��`�E���d�r ��3AAA�̃��C�g��Li-ion�[�d�r ���t�r�a �b�d�k�k ���p�\�R������j�b�P�����f�[���d��̐��� ���t�����X�̏[�d�r���� ���d�r�v��PowerSmart�̐��\�A�ق��d�r�̎����y�[�W�̂��Љ� ��100�~�V���b�v�̏[�d��ɕ��d�@�\ ���������p�̊O���d������낤�Ǝv�����̂ł������܂������܂��� ���C�O�̂��������������^�C�v�d�r (���̂Q) ��LEXEL e-keep �̐�` ��SG-1000�̃V�[���h�o�b�e���[ ���f�W�J���Ŏg���Ȃ��A���J���d�r ���j�b�P�����f�d�r�p�}�����d��̐��� ��eneloop������Ɖ���Ζ��|���v�H ���C�O�̂��������������^�C�v�d�r ���O�m�Q�V�O�O�͌������Ă��炦�܂����H ���[�d�r�̍����A�����̊�́H ���C���e���N�g�̃o�b�e���[�̃e�X�g�����肢���܂� �������������R���̏���d���e�X�g�͂܂��ł����H ���Z���A��100�~�⌃���j�b���[�d�r�̐��\��r��������Ă������� ���ቷ���̃o�b�e���[���\��r���肢�v���܂� ���g���͂��߂Ǝg���I���̓�����R�H ���G�l���[�v�̂n�d�l�H ���b�q�P�Q�R�`�T�C�Y�݊��̃��`�E���C�I���[�d�r������܂� |

|

���� �o�b�e���[�E�@����g�p���� ���p�i���G�l���[�v���A�}���E�ʏ�^�C�v���A�ǂꂪ�悢�ł����H ���G�l���[�v�̎g�p�͂ǂ��łP��H�@�g�����Ǝ����̊W�́H ���u�A���J���d�r��p/�Ή��v�Ə����ꂽ�@��ɃG�l���[�v�H ���[�d�r�g�p�֎~�̊ߋ�ɃG�l���[�v ���G�l���[�v�͊��d�r�̑���Ɏg�p�o����H �o���Ȃ��H ���ƒ�ł̃��t���b�V�����d�̂������́H ���ߕ��d�ɂ��Ă̎���ł� ���������[���ʂ͉t�I�ȃ_���[�W�ł��傤���H�ߕ��d���邭�炢�Ȃ�r���[�d�̂ق����ǂ��ł����H ���ߕ��d�Ƃ͂ǂ̂悤�ɂ�����Ȃ�܂����H�@�������@�͂���܂����H ���J���d����V���x�ʼnߕ��d�H ������Ǝ��ȕ��d�������Ȃ�܂����H ���j�b�P�����f�[�d�r�̎c�ʂׂ���@�H ���o�b�e���[�`�F�b�J�[�́u�[�d�r�͎g�p�o���܂���v�Ƃ́H ��Ni-MH�d�r��ǍD�̏�Ԃŕۊǂ��邽�߂� ���ړ_�������@���낢�� ���[�d�G���[�����v���_�ŁA�}���[�d�͓d�r��ɂ߂�H(�ړ_�������@) ���[�d�r�����ɂ��ĕۊǂ���Ɠd�r�c�ʂ͓����ɂȂ�H �����`�E���C�I���[�d�r�̒��ӎ����H �����`�E���C�I���[�d�r�̕ۊǕ��@�H �����`�E���C�I���[�d�r�̌����ƕۊ� ���P�O�d�r�̗e�ʂ́H ���[�d�d���A���x�ɂ���ĕ��d�����A�[�d�e�ʂ͕ω�����̂� ���d�r���z���_�[�ɓ��ꂽ�܂ܕۊǂ��Ă��ǂ��ł����H ���� �[�d����E�[�d��E�݊��� ���G�l���[�v���p�i��BQ-390�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�P�j ���G�l���[�v���p�i��BQ-390�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�Q�j ���G�l���[�v���p�i��BQ-390�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�R�j ���G�l���[�v�𓌎�THC-34-RHC�ŏ[�d���Ă������ł����H�i���Џ[�d�S�j ��Cycle Energy��FUJIFILM��Digi Charge�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�T�j ���[�d���̓d�r�̕��������M ���j�b�P�����f�[�d�r�ɑ���g���N���[�d ���d�C�h���C�o�[�̏[�d��ɏ����Ă���u�d���v�̈Ӗ��́H ���[�d��̓K���o�b�e���[�ɂ��� ���� �@��̃o�b�e���[���� ���d�����]�Ԃ̃o�b�e���[���� ���R�[�h���X�d�b�@�̓d�r���j�b�P�����f�ƌ������đ��v�H ���R�[�h���X�d�b�@�p�̌����d�r��Ni-MH�ɕς���Ă��܂� ���V�F�[�o�[�̒��̃j�J�h�d�r���j�b�P�����f�d�r�ƌ��������� |

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ���{�����~���� | ||

|

�����y�����q�����Ă���܂��B �����ƁA���ƂȂ��u���{���v�̕i�����D���Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ������Ƃ��ɂ͓��{����I�Ԃ悤�ɂ��Ă��܂��B ����A�u���{���v�Ɏ䂩��āu�G�l���[�v�v���w�������̂ł����A�[�d��͒������Ȃ̂ł�����Ƃ����ڂ肵�Ă��܂��B �P�R�̏[�d��Łu���{���v�uMADE IN JAPAN�v�Ȃǂ̕\�L�����镨�������������ł����炲����������Ƃ��������ꂵ���ł��B (������]) �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�c�O�Ȃ���A�m��܂���B �@�����g��Made in CHINA�ł��S���C�ɂ��Ȃ��l�Ȃ̂Łi�O�O�G ���Ԏ� 2012/12/26

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �A���v�Ƀj�b�P�����f�[�d�r������E�[�d������@�H | ||

|

�I�[�f�B�I�A���vBOX�Ƀj�b�P�����f�[�d�r(1.2V 1300mah)��8�{�������āA�d��9.6V�ɂăA���v�쓮�����悤�ƍl���Ă��܂��B ���Ȃ݂Ɍ��݂̃A���v���͓d����12V�ł��B �ݒ肵���d���i�����j�܂ŏ[�d�r�̓d�����オ��Ǝ����I�ɏ[�d����(LED����)���������ł��B�g���N���[�d�H �X�Ɋ�]�͏[�d�����Ȃ���A�A���v���g�p�ł�����Ȃƍl���Ă��܂��B �ǂ̂悤�ȏ[�d��H�ɂ�����ǂ��ł����H �܂��A�A���v�g�p���͂ǂ̕�������쓮�d�����A���v�ɗ����Ηǂ������������������B http://oh1electronics.web.fc2.com/ta2020/ta2020.html���R�R���Q�l�ɂ��Đ��삵�悤�Ǝv���܂������A8�{�����킩��܂���B �����܂���[�d��H�͑f�l�ł��B�킩��₷�������Ē��������A��낵�����肢���܂��B nkgw_4a_t �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�j�b�P�����f�[�d�r�W�{����ŁA���[�d���d������{��1.4V���Ƃ���ƁA���v11.2V�ł���ˁE�E�E�B���̓d����12V���炾�ƌ��������Ȃ��B�Ƃ��v���̂ł����B �@����ŁA�[�d���������o����̂́u���[�d�ƂȂ����Ƃ݂Ȃ����Ƃɂ���w���̓d���x���Ď����āA���̓d���ɂȂ�����[�d���~�߂�H�v�ł����̂ł��ˁB �@���ʂ̃j�b�P�����f�[�d�r�̏[�d�V�[�P���X�̒ʂ�ɁA�u�|���u�����v�ł͂Ȃ��āB �@���Ƃ���ƁA�[�d�ɂƂĂ����Ԃ�������܂����A��H�̓J���^���Ȃق��ɂȂ�܂��ˁB �@�A���v���g���Ȃ���[�d�Ƃ��A�d������Ă���Ԃɏ[�d�Ƃ��A�ǂ���ł������ł��傤�B �@�ŁA�����͓d�r�E�o�b�e���[�̘b������ꏊ�ł����A��R���i���g���d�q��H�̉�H�}�͎����Ȃ��Ƃ������܂�̂Ƃ���ł�����A��̓I�Ȗ��[�d���o��H�̉�H�}�Ȃǂ͒��܂��A����ł�낵���ł���ˁH �@�����Œ���͕̂��@�_�ƃu���b�N�}���炢�܂łł��B �@�킩��₷���͏����܂����A���̃A���v����L���łǂ��ɔz������̂��킩��Ȃ��E�E�E�Ƃ������x�̓d�C�̒m���̕����[�d��H���������Őv���Ċ�����������Ƃ͂ƂĂ��v���܂���B(�Ȃɂ�����葫���̋�̓I�ȉ�H�}�Ƃ����i�̘b������̂ł͖����̂ł�����) �@��͂������Ŋ撣���ĉ�H�v�Ƃ��A�ǂ����ʼn��������ĎQ�l�ɉ�H��g�ݗ��Ă��鎖�����C�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B �@����ŗǂ��Ȃ�A�b���ɐi�߂܂��B ���Ԏ� 2012/12/11

|

|

| ���e |

�����ł��ˁA���[�d���d����11.2V����12V�ł͂���ǂ��ł��ˁB �[�d�d��15V�A�����_�C�I�[�h�̓d���~����0.7�`1.3V??���l������A���͓d��18V���炢�͕K�v�ł����H �u�|���u�����v���œK�ł����A�����̒m���ł͓���̂ŁA�܂��͒�d���ň��S�ȁu�g���N���[�d�v�ōl���Ă��܂��B 1C�F1800mA�Ƃ���A1C/50��36mA�A1C/20��90mA �t���[�d�L�[�v�d����36mA�`90mA �ȏ�̓d���𐧌������R�l�̎Z�o�̎d�����킩��Ȃ��B�B �[�d������(15V-�d���~�����HV-�d�r�d���̕ω�?V)/?����90mA �[�d������(15V-�d���~�����HV-�d�r�d���̕ω�?V)/?����36mA �[�d�������̏[�d�����T�C��(LED����)���ǂ�����A�ǂ����̂��B�B �u���b�N�}�Ō��\�ł��̂ŁA���������������B (������]) �l

|

|

| ���Ԏ� |

>�ȏ�̓d���𐧌������R�l�̎Z�o�̎d�����킩��Ȃ��B�B �@���[�ƁA�����������牽�����Ⴂ����Ă���̂�������܂��A���Ȃ��l������Ă���d���l�Ɠd���̓d�������܂��Ă���̂Ȃ�A���Ƃ��I�[���̖@���Ŋ���Z���邾���ł͂Ȃ��̂ł����H �� �ȉ��A������_�C�I�[�h��Vf�Ԃ�͍����������Ɍv�Z���Ă݂܂��B �@�[�d�r�����d�������Ă����Ԃŏ[�d�d���𗬂��͂��߂����̒[�q�ԓd����1.0V���Ƃ��āA�W�{��8.0V�B �@�d����15V���Ƃ���ƍ���15 �| 8 �� 7V�B �@������ő�90mA���������Ƌ��Ă���̂ŁA7V �� 90mA �� 77.78�� �ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@���̎��̓d�͑�����0.63W�ł�����A82��/1W�̒�R������ł����̂ł́H �@���ɁA���[�d������̏[�d���d����(��d���[�d�ł̖�����)���悻1.3V�ƍl����ƂW�{��10.4V�B �@���̏ꍇ�d������15V �| 10.4V��4.6V�A��R�l82������4.6V �� 82�� �� 56.1mA�B �@�[�d������56mA�Ƃ������ƂŁA1C/50�`1C/20�̊ԂɎ��܂��Ă��邩�炢���̂ł́H �@�������Ȃ��l���u�[�d�����̓d���l��1/50C�ɂ������v�ƁA�[�d�����̒l�̂ق��ɂ������̂ł���A�����̓d���̒l�ق���36mA�ȉ��Ōv�Z�������āA4.6V �� 36mA �� 127.8���ƂȂ�̂ŁA130���̕i�ɂȂ�ł��傤�B �@���̏ꍇ�̕��d�������Ă����Ԃł̏[�d�J�n���ɂ�7V �� 130�� �� 53.8mA�ƁA���Ȃ��̂���]�̊J�n�d��90mA���2/3���x�̓d���l��������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B �@�ǂ�����Ƃ�܂����H �@����Ƃ��A���̊Ԃ̒�R�l���Ƃ�܂����H �@�������A����̓j�J�h�[�d�r�ł͂Ȃ��j�b�P�����f�[�d�r�ł��B �@�u�g���N���[�d�͕s�K�v�ƃ��[�J�[���w�肢�Ă���̂ŁA�g���N���[�d�����ꍇ�ɋɒ[�ɐ��\���ቺ������A�s����o�邱�Ƃ��l�����܂��B �@�v�Z���1C/50�ł��A�[�d�d���𗬂�������ƈ��e�����o��j�b�P�����f�[�d�ŁA���ۂɂǂ̒��x�̉e�����o��̂��A�d���d����15V���炾�ƒ�R���g���Ă��Ă��l���Ă���ȏ�ɓd�����オ���Ă��܂��ĉߏ[�d�ɂȂ��Ă͂��܂�Ȃ��̂��H �@�Ȃǂ̎����͂�������s���āA�d�r������A������������ߔM�����肵�Ċ댯�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ����A��������A�����Ԃ̎����ň��S���m�F���Ă݂Ă��������ˁB �@�S�̂̐ڑ��u���b�N�}�Ȃǂ́A�܂����Ԃ��ł������}�������Ǝv���܂��B �@�N���͖�����������܂���B ���Ԏ� 2012/12/17

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �Ȃ�ł���Ȏg����������̂ł��傤�H | ||

|

����ɂ��́B ���Ƀ��`�E���C�I���d�r���܂Ƃ߂�7.2V 6000mAh�̃o�b�e���[�p�b�N�����ꍇ�Aa)�����̂�ɂȂ��̂�b)�����̂����ɂȂ��p�^�[�����l�����܂��B �������m�[�gPC�̃o�b�e���[���k�������b)�����̂����ɂȂ��p�^�[����������ۂł��B a�Ȃ����̃Z���͓����d���Ȃ̂ŃZ���o�����X��H���ʂɗp�ӂ��Ȃ��čςނƎv���̂ł����B ������b������Ƃ������͉������R������̂ł��傤���B���l���������������������B (������]) �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���݂܂���E�E�E���̌����o�b�p�o�b�e���[�p�b�N�ł́A�ua)�����̂�ɂȂ��v�̃^�C�v�������݂��܂���ł����B �@SONY�AIBM�A�R���p�b�N�E�E�E���x�ł����B �@�S���E�̂��ׂẴo�b�e���[�p�b�N���J���Ē��g���������Ƃ͖����̂ŁA�ub)�����̂����ɂȂ��v�^�C�v�������Ƃ͌����܂��A���ۂɂ���悤�ł��ˁB �@����ʂ�A�o�����X��H������Z�b�g�~���K�v�ł������H�����G�E�����ɂȂ�܂��B �@�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ��Ă��ł��傤�˂��H �@��{�I�ɁA�P�P�ʂ̃Z��������đ�e�ʂ̈�̃Z���ɂ݂Ȃ������̂��A�K�v�d���Ԃ�Ɍq���̂��E�E�E�E�B �@�����ƁA���������ڑ������Ă��郁�[�J�[�ɂ͂���Ȃ�̐[���l��������̂ł��傤�B ���Ԏ� 2012/11/22

|

|

| ���e |

��������ȂɌo��������킯�ł͂Ȃ��ł�����A���ۂɂ�a�̕��������̂�������܂���ˁB ���肪�Ƃ��������܂����B (������]) �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@�����܂őz���͈̔͂��o�܂��E�E�E �@�w��������ɂ��āA�o�����X�[�q���e���C�����Ƃɕt������d�r�̏�Ԃ����S�ɌʂɃ`�F�b�N�ł��āA��芮�����S�����\�I�Ɍ����邶����x ���Ă��Ƃł��l���Ă���̂�������܂���B �@�o�b�e���[�p�b�N���̊Ǘ��`�b�v�̓p�\�R�����[�J�[�������ō���Ă���̂ł͂Ȃ��A�����̃��[�J�[������Ă�������i���g�p����ق��������Ǝv���܂�����A�����̃��[�J�[�̂ق��ŁuLi-ion�[�d�r�p�b�N�p�Ǘ�LSI�v�̃��C���i�b�v�ɂ��������@�\����Ńo�����X�[�q�������ς�����`�b�v�����݂��Ďg�������ł����Ȃ�A�����̃R�X�g�A�b�v�ł���芮�����S�����\�I�Ȃق����A�\���E���̉\�������Ƃ��P���ł����点��ق����A�����ꎩ�Ѓp�\�R���������Ĕ������ɂȂ��Ĕ���ȑ���������������́A��ƂɂƂ��Ă͈������̂Ƃ����l��������̂�������܂���B �@���͂����������f�����镔���̐l�Ԃł͖����̂ŁA�ʂ����Ă������������l����l�B�̔��f����ǂ��Ȃ��Ă��āA�{���̍l����ړI�����ł���������H�E�������̗p����Ă���̂��͂��������l�B�ɒ��ڕ����Ă݂邵������܂���ˁB �@�m�ł���������������̂ŁA�z�������ł����������������Ă���Ɓu���₻���ł͖������낤�A���͂����v���v�Ǝ��_��W�J����l�����l������āA�D���ɂȂ邩������܂��炱�������z���b�͂��ꂭ�炢�ɂ��čT���Ă����܂��傤�B ���Ԏ� 2012/11/23

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| enelong super���o�܂��� | ||

|

BPBattery�n�̃G�l�����O�ɍ��e�ʔł��o�܂����ˁB JTT���炶��Ȃ��u�����������v����ł����B ���́cenelong super �e�ʁcTyp.2400mAh min.2300mAh ���ȕ��d�c1�N��80���c �c1000�� �ƁA����pro�������A�T��enitime plus�Ƃ��ABTONE��肩�ƁB(Typ.������) ���i��1�{250�~(�Ŕ�)�قǂȂ�ŁA���\�����ł��ˁB ��������w�u���b�N�i���n�ɔ��j�x�w�S�[���h�i�����ۂ��n�ɍ��j�x2�F�W�J�Ȃ�ŁA��ۂ��ǂ��B(�����������I���W�i�����S�t���ł���) BP�́w���ɂ��Ă͍D��ہx�ȂƂ��낾���A�ʏ�i�iAA-2100�CAAA-900�j�������ł͈����ނ����Ƃ͂����C�ɓ����Ďg���Ă����̂ŁA6�{�Â������܂����B �Ƃ��͑��������Ă�̂͂��邩���m��܂��A���ґ�ł��B (������]) �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�Ꭹ�ȕ��d�^�d�r�̊C�O���i�����X�Ƒ�e�ʉ����ʂ����Ă���悤�ł��ˁB �@�F�X�ȃu�����h�̕������{�ł��X���ŋC�y�ɁA�������u�����v������悤�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2012/11/22

|

|

| ���e |

�u�c���͂��܂����B �V���o�[ �@�@�F���̋��A���~�z�C���̌���ʂ݂����Ȋ����B �@�@���̕�������������ƌ��B �@�@�V���o�[�n�ɍ��ň�����ƁB �@�@�S�ς̍��}���K�����v�킹��B �S�[���h �@�@�����(�V���o�[���)���}���������B �@�@�V�����p���S�[���h�`�`�^�j�E���S�[���h�B �@�@�V���o�[�n�ɃS�[���h�w�h�z��A������B �F�̖ʂł̓S�[���h�̕����D�݂ł����B http://www.betterpower.com.cn/Products/dizifangdianAA2400di.html ���炭���ꂪ���ɂȂ��Ă�Ƃ͎v���܂����c�c(�������ł�min.2400mAh���ۂ��H) ����܂ł�enelong�́w���{�����p�b�P�[�W��BPI���i�x�̈����̂͂��ŁA�d�r�{�̂̐��������͉p��ł����B(JTT���i�Ŋm�F) ����super�͑S�����{��̐����ŁA���[�J�[�\�L������������(�G�R�X�^�C��)�݂̂ł��B �{�C�ŗ͂̓����Ă�OEM�̂悤�ł��B ���i�ʂł͓��ł�IMPULSE���D�G�Ȃ�ł���ˁB() (������]) �l

|

|

| ���Ԏ� |

>�S�ς̍��}���K�����v�킹�� �@����́E�E�E�E�܂����g�������Ƃ����d�r�Ȃ猩�����͂��܂�W�����ł����B �@������ł͐F�X�Ɠd�r������Ă����̂ŁA�̃e�X�g�p�ɔ����Ēu���Ă����[�d���G�{���^��eneReady���g���n�߂��̂ŁA���炭�͐V�����[�d�n��Ȃ��Ă��܂��܂��ɉߑ���Ԃł��i�O�O�G �@�ŁA������]�œ��e����Ă��܂����A�����g���Ă��n���h���l�[���͂����g��Ȃ���ł����H ���Ԏ� 2012/11/24

|

|

| ���e |

����A�P�Ȃ�L�ژR��ł��c�c(ToT) �{���Ɂw�n�������x����Ă܂��c�c(���) >����́E�E�E�E�܂����g�������Ƃ����d�r�Ȃ猩�����͂��܂�W�����ł����B ����͂����Ȃ�ł����ǂˁB �ς��ƌ�������Ȋ����Ȃ�Łc(�G�L�D�M) �g�[���Y�̃O���b�^�[�̂悤�Ƀ����d�l�ł͂���܂��A��������w�ڂ��`�J�`�J����x���炢�Ȃ�ł���B ����������������������(�}�b�g���H)�Ȃ�˂��c ����� �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@�L�ژR��ł������A�����S���̕ω��ł������Ė��O���g��Ȃ��Ȃ����̂��Ǝv���܂����B �@100�~�V���b�v��VOLCANO�������^�̓}�b�g�d�l�������̂�����^�̓c���c���̃A���~�z�C���݂����Ȋ����ɂȂ��āA�Ȃ�ƂȂ������ۂ�����������Ă܂�����E�E�E�Ȃ�ƂȂ����̊����Ɏ������̂��ȂƑz�����Ă��܂��B �@���{�l�����ɂ́A���g���Ƃ�����������x�́u�����ځv���d�v�ł��傤���ˁB ���Ԏ� 2012/11/28

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ����Ȏg�����ł����̂ł��傤���H | ||

|

�u�C�̖����v�͂��������[�����Ă��܂��DNiMH�d�r�i�P�O�~�Q�j�Ń��W�I���Ă��܂����C�����o�Ȃ��Ȃ�܂Ŏg���Ɖߕ��d�����Ă��܂��̂��C�}���[�d��i�T�����[�C�p�i�Ƃ��e���㎝���Ă��܂��j�ł́u�d�r�s�ǁv�ŏ[�d���t���Ă���܂���D����Ȋɑ��[�d��i���ł̋����i�C12���ԂŐ���j�ŏ[�d����ƕ������܂��D����Ȏg�����ł����̂ł��傤���H �^�s����� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�u�����̂ł��傤���H�v �@�Ƃ���������ł����A����ɑ��Ắu���Ȃ��������Ǝv���Ȃ�A����ł����ł��傤���v�Ƃ����ԓ��ɂȂ�܂��B �@�ߕ��d���ߏ[�d�ȂǁA�d�r�̉��w�I��d�C�I�ȓ����ɑ��ĕ��ׂ̑傫�Ȏg�����́A�u�����܂Ń��[�J�[�̌����wJIS�K�i��ł̐��\�x���ێ��ł��܂�����v�Ƃ��������ŁA����Ȏ��͂ǂ��ł������I���͉��̎g�������悤�Ɏg���[�I�Ǝv���Ă����̐M�O��@���ɏ]���ēd�r���g���̂́A�������̏���ł��B �� ������j�Ȃ����� �@���Ƃ��A�����Ԃɏ���ăA�N�Z���x�^���݂̋}�������}�u���[�L���D���Ȑl�͂��Ƃ��R������Ă����������������ł����A������蔭�i�ƓK�x�ȃX�s�[�h�A�����Ă�������ԂŔR��̗ǂ��G�R�^�]������l�͂��̎�`�ł������킯�ł��B �@TV�ł�����u�G�R�ȉ^�]�����܂��傤�I�v�Ȃ�Đ�`���ĂĂ��A���ꂪ�@����֎~���߂ł͖�������A�l�̍D�݂ɂ��킹���g�����͋�����Ă���킯�ł��B �@�R����Ŗ����A�Ԏ��̂��}�������}��ԂȂ��Ă���ɂ݂������Ď������k�܂�Ǝv���̂ł����A����͏��L�҂̏���ł��B �@�̂Ɉ�������Ƃ����āA��҂��u����^�o�R�͂�߂Ȃ����A�a�C�������i�s���đ����ɂ��܂���v�ƒ��ӂ��Ă�����͖@���ł����ł������̂Łu���������^�o�R��������牽���c��I�H�v�Ƃ������̍D���Ȃ��̂�ۂ葱���āA���ʑ��X�ɂ��S���Ȃ�ɂȂ�̂����̐l�̎��R�ł��B �@�D���Ȏ����肽�����𐧌����ĐS�c��ɂȂ���́A�D���Ȏ���������������y����ł���Ől���Z�����Ď����ق������̐l�̐l���ɂƂ��Ă͗ǂ����Ƃ̂悤�Ɏ��͎v���܂��B �@�����Ɠ����ŁA�[�d���d�r�E�o�b�e���[�����l��������ǂ��g�������l�̎��R�Ƃ����킯�ŁA�u����Ȏg�����ł����̂ł��傤���H�v�ƕ�����܂��Ă��A���Ȃ�������Ȏg����(�d�r�̎����͖���)���D��ł���Ă���ȏ�A���ɂ͎~�߂錠���͂���܂���B �@�u�C�̖��������������[�����Ă���v���Ȃ�A�ߋ��Ɏ����������Ă���ʂ�A�[�d�r�̎g�p���@�ɂ����Ăǂ�Ȏ����d�r�̎������k�߂邱�ƂŁA�ǂ�Ȏ��������ׂ����͂����U�X���ӂ��Ă��܂��B �@���������\���m�����u�C�̖��������������[�����Ă���v���Ȃ玝���Ă���͂��ŁA����ł����d�[�x�Ɋւ��ċC���g�킸�Ɏg���Ƃ������Ƃ́A�d�r�̎�����\�̈����Ɋւ��鎖���͂������̎g�p�X�^�C���̂ق���D�悳���Ă���Ƃ������ł���ˁB �@�����Ŏ������������Ă�����͖@���ł��Ȃ�ł��Ȃ��A���Ȃ��𑩔�������̂ł͂���܂���B �@�����ꌾ���~�����̂ł���E�E�E�u������ł���B���Ȃ����������o���Ĕ������d�r�ł��B���l�l�ɖ��f��������킯�ł��������A�����ɒɂ�ł��܂��Ă����Ȃ����܂��������o���Ĕ������������ł����B�v���炢�ł��傤���H �@�d�r���[�J�[�e�ЂƂ��ẮA�����ɂ߂Ă܂����̓d�r���Ă���邨�q�l�̂ق������ׂ��������Ȃ�̂ŁA�������܂�~�߂Ȃ��ق������[�J�[����̕������肪�����Ȃ�Ȃ��Ă��������ł�(��) ���Ԏ� 2012/11/12

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| 100�~�V���b�v��LR44���S���� | ||

|

�͂��߂܂��ā@����-S�ł��B ���ɋ����[���L������ŁA�Q�l�ɂȂ�܂��B ���̊ԋߏ��̃Z���A�ɍs�����Ƃ���A�Ȃ��LR44��4�p�b�N��AGP�А���7�N�ۑ��ł���d�r�������Ă��܂����B�d�r�̔��B�͂������ł��ˁB�_�C�\�[��6�{100�~�A���J��������B VOLCANO�͎������g�p���Ă��܂����A���x�������݂₷���悤�Ɋ����܂��BREVOLTES���ƁA�����͂Ȃ�Ȃ���ł����ǂˁB�@ �����܂ł���Ǝ��͒P2��2�{�p�b�N�ł��傤���H�@���オ�y���݂ł��B ����-S �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�{�^���d�r�E�R�C���^�d�r�̂S����i�͍��N�̏t������o����Ă��܂��ˁB �@�{�^���d�r���R�`�S�g���悤��LED���C�g���ɂ͂P�p�b�N�����Ό����ł���̂ŕ֗������ł��B �@�ʂ����Đ��\�́A�]���̂P�`�Q�i�Ɠ����́u���ʁv�Ȃ̂��A����Ƃ����i�ɍŏ���������Ă���u�e�X�g�p�d�r�v�Ɠ����������e�ʂ����Ȃ���������̂��E�E�E�B �@�e�X�g�p�d�r�Ɠ����i�Ȃ̂ł���A�ŏ�����e�X�g�p�d�r�̓����Ă��鐻�i���Ă��܂������킯�ŁA���܂�100�~�łS����ɂȂ������肪���݂�����܂���B �@�{�^���d�r��������g�����v��^�C�}�[���ł͌����p�d�r���S��100�~�Ȃ�����̃R�X�g�_�E�����ł������ł��ˁB(�����Ԏg����d�r���͂Ƃ������Ƃ���) �@100�~�V���b�v�ŃA���J���d�r�P�j�̂Q�{�p�b�N���āA���������o�Ă����悤�ȁH �@�Z���A�ł͂���܂��A���X�Ō��Ĕ������L��������܂��B �@�_�C�\�[�Ȃǂ̗L���X���ƁA�܂��܂��A���J���d�r�͒P�P�E�P�Q�͈�{�̂��̂������݂����ł��ˁB ���Ԏ� 2012/11/12

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �d�����u���V�̏[�d�r���������܂����A���v�ł����H | ||

|

����ɂ���B �I�������̓d�����u���V�A�o�b�e���[�����Œ��ׂĂ��Ă����ɗ��܂����B �^��HT-B453�Ŕ�ڐG�[�d�A�����o�b�e���[�́ANI-MH 2.4V 300mAh 1/2AAA�~2�ł��B �����āAHI-MH 1/2AAA 210mAh�̏[�d�r��2��z�ł�����ł����A�W���̃o�b�e���[���e�ʂ����Ȃ������C�ɂ������Ă��܂��B �[�d�����ۂɉߏ[�d�̂Ȃǂ̖��͐����Ȃ��̂ł��傤���H �[�d���@�͎g���Ƃ��ȊO�́A�[�d��ɏ悹���ςȂ��Ǝw������Ă��܂��B �A�h�o�C�X����K���ł��B hahi �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���͂��̓d�����u���V�������Ă��܂��A�����E��͂������Ƃ�����܂���B �@�]���āu���v�ł��v�Ƃ��u�������܂��v�Ƃ������܂���B �@�������̎��u���V�̏[�d��H���u��d���[�d�E���[�d���m-������~�@�\�v��������Ă���̂ł���A(��ʓI�ȉƒ�p�Ɠd���i�̈��S�ɑ���l���ɏ]���Đv���ꂽ���i�ł����)���̒��x�̗e�ʂ̈Ⴂ�͂��܂���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B (������A1C����悤�ȋ}���[�d�ɂȂ��Ă��Ȃ������O��ł�) �@�����u����d���[�d�����v�œ��Ɂu�^�C�}�[����~��H�v�Ȃǂ������ꍇ�ł��A��قǒ����ԏ[�d��ɍڂ��ĉߏ[�d�ɂ��Ȃ��Ȃ�ڂɌ����Ă����ɉ���悤�Ȗ����N���Ȃ��Ǝv���܂��B �@�����������������E��H�̏ꍇ�Łu�~�~���Ԉȏ�͏[�d���Ȃ��ʼn������v��u�~�~���Ԍo������R���Z���g���甲���ĉ�����(�X�C�b�`����ĉ�����)�v�Ə�����Ă���Ȃ�A������Z���ڂ̎��ԂŒ�~�E�R���Z���g���甲���Ȃǂ��Ă��������B �@�[�d��H���ǂ��ł����~�������u�^�C�}�[���v�̏ꍇ�A����ւ����[�d�r�̗e�ʂ��1.5�{�قǒ����[�d�������邱�ƂɂȂ�܂�����A�ߏ[�d�Ŏ������k�߂�X�s�[�h�����������A�ȑO�g���Ă���������Ԃ��͑����d�r���ɂ�ŒZ�����ԂŎg���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�̊����邩������܂���B �@�����^�C�}�[���Ԃ��킩���Ă���̂ł���A�����葁�����Ԃɏ[�d�X�C�b�`���A�R���Z���g���甲���Ȃǂ�����Γd�r�ɕ��S���������ɒ����Ԏg����悤�ɋC�����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B >�[�d���@�͎g���Ƃ��ȊO�́A�[�d��ɏ悹���ςȂ��Ǝw������Ă��܂��B �@�Ƃ������ł��̂ŁA�u���[�d�������Ō��o���Ď����Ŏ~�܂��Ă���\���v�u(���ɕ\���͖��������)�^�C�}�[�Ŏ����Ŏ~�܂��Ă���\���v�u��~����͉����Ȃ��A�g���N���[�d�Œ����ԕ��u���Ă�(���܂�)�d�r�ɕ��S�͂������Ă��Ȃ��v�̂ǂꂩ�̉\�����l�����܂����A������āE�E�E��Ő��������قڑS�Ă̂������ǂꂩ�ɊY���������Ă��炢�ŁA�ʂ����Ăǂ�Ȃ̂��͂��̈ꕶ��������͔��ʂł��܂����ˁE�E�E�B �@�{���ɁA���͂�����J���Ē��g���ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��Ȃ��̂ŁA�ǂ̃p�^�[���ɊY������̂��A���ꂪ�������e�����o��̂��A��͂���̂��A���Ȃ��Ă������̂��A�������ł��b�����邱�Ƃ��ł��܂���B �@�����ւ�\�������܂��A�����ǂ����Ă��C�ɂȂ�悤�ł�����A�������ď[�d��H���ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ȃǂ��������Œ������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2012/11/12

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ���낢��o��悤�ł� | ||

|

�x�m�ʂ�eneloop pro�����i���o������A�g�[���Y�Ƃ��p�i�̐F�Ⴂ�������܂������H�w���̂т��ɋ��܂����B �@�����X�ߏ�ɔ����ĂȂ��ł����c ����ƐH�w���̂т�����eneloop pro�̃u���b�V���A�b�v�i���o��悤�ł��B �^�ԁc������B���t�� �e�ʁcmin.2400mAh��min.2450mAh�� �c500��̂܂� �ۑ��c1�N75����1�N85���ɁB(����IMPULSE�����ɂȂ邯�ǁA�c�ʂŏ���\��) ���̑��c�P4�imin.900mAh�j���o�ꂷ�� �O�`�ȂNjC�ɂȂ�ʂ����\����̂ŁA�P3��6�{�ƒP4��4�{�����\��ł��B ����� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�ق�ƂɁA�ŋߏo��d�r�́u���������I�v�Ǝv���悤�Ȑ��i������܂���B �@�����傫�ȕω������������ł����ǁE�E�E�B ���Ԏ� 2012/10/9

|

|

| ���e 10/11 |

���j�J�h��(��)�j�b�P�����f�̎���̗e�ʊg��H�� ���ꂪ2�R����A ��eneloop�n�́w�قǂقǂ̗e�ʁx���̂��A����1800���1��1��v�Z�Ŗ�5�N���ɓ��B�B���p�ۑ�����5�N�̐��i���B ���e�ʂ�}�����ĉd���ɂ����W���������A������1200�獡��3000��i1��1���8�N���j�Ƃ������i���o�� ���e�ʊg��H���̍��̗e�ʂɕC�G����A���ȕ��d�}���^���o��B(�P4�^���o��) �Ɛ��n��������܂�����ˁB �@�����e�ʔł������������ʂʼn��тė~�����ł��� �����������d�r(��p�i)�̎��v�������Ă��Ă܂�����ˁc ���ꂾ���i����������A���낻��ėp�^�ɉ�A���ė~�������ȁB ����� �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �@��̃j�J�h�[�d�r���j�b�P�����f�[�d�r�ƌ�������̂ł����E�E�E | ||

|

��H�ŔႢ�̎�������Ă��܂����ԓ��ł��B ���̍ۓ��e�ɂ��Ă������Ă��܂����A�����������߁A������x���₳���Ă��������B�댯�Ȃ��ߓ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ�����A����T�������Ȃ��̂ł����c�B ���ȐӔC�ł���A���Δj��̊댯���L�邱�Ƃ�����������ł̎���ł��B �ȑO����g���Ă����O�H���M�̏[�d�����M���CS-2�̏[�d�r���_���ɂȂ������߁A�������l���Ă��܂��B ���������Ƃ���A�[�d�r��N��-C����2/3AA(�P�O�d�r�̍������Z������)�Ƃ��������p�̓���T�C�Y�ŁA�l�b�g�̌����ł̓^�u�t���A�^�u�Ȃ��Ƃ�����͍���Ȃ悤�ł��B N��-MH�̏[�d�r�͓���ł���̂ŁA���݃R�[�h���X�d�b�@�p��3�{�ڑ����ꂽ���̂����`��Deal-Extreme�ɂĔ������܂����B ����́A�j�b�J�h�d�r�����̋@���Ni-MH�d�r��������A�g�p�����ꍇ�ɁA�[�d���@���ǂ�����Δ�r�I�댯�����炵�Ďg�p�ł��邩�A�Ƃ������Ƃł��B�厖�Ȃ͖̂��[�d�O�Ɏ~�߂邱�Ƃ��Ǝv���܂����A�@��ɂ͏[�d���Ԃ�10���ԂƂ����L�q������܂���B �����d�r�̗e�ʂ͓d�r�ɉ����L�ڂ��������ߐ����ł����A300-400mAh���x�A�w�������d�r�͕\�L��700mAh�ł��B �[�d�d����50mA���x�Ɛ�������邽�߁A15���ԁ`20���Ԓ��x�Ŗ��[�d�����Ǝv���܂��̂ŁA�R���Z���g�^�C�}�[�Ŗ��[�d�O��12���ԂŐݒ肵�Ă����Δ�r�I���S�ȉ^�p���ł���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@���Ă��܂����A���̂悤�ȉ^�p�ł̊댯���͂ǂ̒��x�ł��傤���H��{�͏[�d������A�����Ȃ��Ȃ�܂Ŏg�p���A�ď[�d���܂��̂ŁA�ߏ[�d�̊댯�͔�������ƍl���Ă��܂��B�����S�ɉ^�p����Ȃ��@�̒�i��10���ԂŎ~�߂邱�Ƃ��l���Ă��܂��B�[�d�ʂ��s�����邱�Ƃł̕s����ǂ�Ȃ��̂��ɂ��Ă͌������Ȃ������̂ŁA������������K���ł��B�x�������������A���e�͒�����K���ł��B �ԓ� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���̘b�́A�����܂Łu10���ԂƂ͂��������Ă��邾���ŁA�����ł͎~�܂�Ȃ��[�d�@�\�v�������Ă���Ƃ������ł�낵���ł��ˁH �@���Ƀ^�C�}�[�������Ă��āA�ő�ł�10���Ԃŏ���Ɏ~�܂�̂ł͂Ȃ��B �@�ł�����A�ߏ[�d���C�ɂȂ�Ȃ�\�L�ʂ�10���ԏ[�d�ł��g���ɂȂ��Ă����܂�Ȃ��܂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���������j�b�P�����f�[�d�r�͖��[�d�ł��܂��A��ɖ��[�d�������Ă���łȂ��Ǝg���Ă͂����Ȃ��Ƃ����@�����������Ƃł����A�O�̃j�J�h�[�d�r�Ƃ������ĕς��Ȃ����Ԃ͎g����ł��傤�ˁB �@�����P�ɖ���Ō�܂Ŏg�����Ƃ��j�b�P�����f�[�d�r�̎����͏k�߂��g����(�ߕ��d�̘b�ł͖����ł�)�ł����A�ߏ[�d�̊댯���̂ق����d�v������Ă���悤�Ȃ̂ʼnߏ[�d�͐�ɍs��Ȃ����S���d�����10���ԏ[�d�ł������Ǝv���܂��B �@�c�e�ʂ�A�r������̌p�������[�d�ł͂ǂ��܂ŏ[�d�ł����̂����킩��Ȃ��d�r�ł�����A�͂�����킩��u�g�p�I���v����ɂ���̂͂������ł��g�p��c�����₷���[���̎g�p���@���Ǝv���܂��B �@���̏�ŁA���Ԃ�12���Ԃ₻�̂ق��v�Z���Ă݂đ��₷�̂́A���̋@��̒��ł͎����Ŏ~�܂炸�ɓd�����q���ł���������ꂾ���̎��ԏ[�d�ł���̂ł���A���D�݂ɂ��킹�Ă��ꂱ�����ȐӔC�ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B  �@�C�O���̓d�r�E�d�r�p�b�N�ł͑S���A�e�ɂȂ�܂��A���{�������[�J�[���̔����Ă���d�b�@�p�̃j�b�P�����f�[�d�r�p�b�N�́u�j�J�h�Ƃ̒u�������ɓK�����A�ߏ[�d�ɋ����^�C�v�v�̃Z�����g�p���Ă��郁�[�J�[�������悤�ł��B(�O�ɂ��ǂ����ŏ����܂�����ˁH)

�@�C�O���̓d�r�E�d�r�p�b�N�ł͑S���A�e�ɂȂ�܂��A���{�������[�J�[���̔����Ă���d�b�@�p�̃j�b�P�����f�[�d�r�p�b�N�́u�j�J�h�Ƃ̒u�������ɓK�����A�ߏ[�d�ɋ����^�C�v�v�̃Z�����g�p���Ă��郁�[�J�[�������悤�ł��B(�O�ɂ��ǂ����ŏ����܂�����ˁH)�@�j�J�h�d�r�p�̃g���N���[�d�ő����͉ߏ[�d���Ă�����ɑΉ������d�r�ł�����A�j�J�h�d�r�ƌ������Ďg�p����̂ɂ���قljߏ[�d���C�ɂ��Ďg���K�v������܂���B �@������Ă���悤�Ȏg�����ł���A���Ȃ�DX�ň������lj������C�O�d�r�����A(���̂ւ�̓X�ł��낲�딄���Ă���)�������[�J�[����2/3AA�^�C�v�̏��i���Ă��Ďg���܂��ˁB �@�ʐ^�̂́u�Ɩ��p���C�����X�}�E�X�v���̒ʐM�@�p2/3AA�^�j�J�h�[�d�r(�����I���i)�̌����ɂ����g���Ă��鍑�����[�J�[���d�b�@�p�j�b�P�����f�[�d�r�Z��(1.2V/500mAh)�ł��B �@�Z�����̂͂ǂ��̍��̍H��ō��ꂽ���̂��͏����Ă��܂���AMade in CHINA��������܂��A���������̂œ��ɖ��͂Ȃ��g���Ă��܂��B �@�܂��d���Ŏg���Ȃ獂���Ă������������̂��g���āA�����̌l�p�Ȃ炶���ɒׂ�Ă����čς܂���DX���Ŕ�����������ؐ��i���Ƃ����I���ł����ǂˁB ���Ԏ� 2012/9/22

|

|

| ���e 9/24 |

���M���Ƃ������i��A�ߕ��d�ɂȂ�O�Ƀ��[�^�[�̃g���N��������A���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�ߕ��d�̐S�z�͂��Ă��܂���B ���[�d���̋����͏[�d�����v���Ȃ��A���Y�Ƃ͌������M���[�J�[�i�Ȃ̂ŁA�ی��H���s���Ȃ̂ŁA��i���x�̏[�d���Ԃɗ��߂�悤�ɂ��Ďg�p���邱�Ƃɂ��܂��B(���S�ɕ������ĉ�H���݂悤�Ǝv���܂������A�͂ߍ��݂������Ĕj�����|���̂ŕ����ł��܂���ł����B �����ɗ���悤�Ȃ獑�Y�d�r�ɑւ��邱�Ƃɂ��܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B �ԓ� �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �d���H��̃o�b�e���[�̔�r����]���܂� | ||

|

�͂��߂܂��āA���R�ɂ�������ƒ��ׂĂ�����A�����̃y�[�W�ɂ��ǂ蒅���܂����B ���̂������A�ׂ���������Ă���̂ŃX�Q�[�Ǝv���Č��Ă��܂����B �����ŁA�[�d�h�����̓d�r�ɂ��Ă̎�������Ă��̂ł����E�E�E ���݁A��̎僁�[�J�[�Ƃ��ẮA�}�L�^�A�����A�p�i�\�j�b�N�A�����[�retc �ŁA��̂ǂ̃��[�J�[���j�J�h�`�j�b�P�����f�`���`�E���C�I���ɕς���Ă��Ă��邵�A�d�����P�Q�`�P�S�C�S�`�P�Wetc �e�ʂ��P�R�O�O�`�P�T�O�O�`�R�O�O�O�ƍ����\�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B �܂�肭�ǂ��Ă����܂���A �����Ŏ������������̂��ƌ����ƁA�����������ł̃��[�J�̓d�r���r���邱�Ƃ��ł���ȁE�E�E �Ǝv�����₵�܂����B ���ꂩ��A�I�[�N�V�����Ŕ̔�����Ă���A�Z���d�r�Ə����d�r�̔�r�Ȃ��킩��Ƃ��ꂵ���ł��B ��ނɂ����܂����A�}�L�^���̕��ł���������Ȃ��d�r�ň��S�̃p�i�\�j�b�N���Ə�����Ă�����ALG���Ə�����Ă����肵�܂��B ��{�e���[�J�H��ɂȂ������̌`��Ⴄ�̂Ŏc�O�Ȃ��瓯���H����g���đ��А��̃o�b�e���[��r���ł��Ȃ��̂ŁA�m�肽���Ƃ����C����������E�E�E�E �Ƃ肠�����A���₳���Ă��������܂����B ��낵�����肢�v���܂��B �H��man �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�d���H��̃o�b�e���[������Ƌ��ɗl�ς�肵�܂����ˁB �@�ŁA�����ɂ͏�����}�L�^�̏[�d���d���H��͂P�������̂ŁA���i���Ƃ̔�r�Ƃ��e�X�g�Ƃ��͖����ł��B �@�����҂ɓY���Ȃ��Đ\�������܂���B �@����ŁA��ʘ_�����\���グ�܂��B �@���[�J�[�����i�̓��[�J�[�������̍H��̐��\���ő�������ł���悤�A�o�b�e���[�����\�̗ǂ����̂�I��Ŏd����ē���Ă��܂��B �@�ł����̂Ԃ�l�i�������ł��B(�A���l�i�̂����ɂ̓��[�J�[�u�����h��݂����ȋ��z���܂܂��̂ŁA���̃Z���̈Ⴂ�����ł͂���܂���) �@�T�[�h�p�[�e�B���̃o�b�e���[�p�b�N�̑����́A�͒��g�̃Z���������d���������̂ɂ��āA���[�J�[�����������ł��邱�Ƃ��E���ɂ��Ă��܂��B �@�܂��u���[�J�[������v�݂����Ȓl�i�̏�悹(?)�������Ԃ�����ł��Ă��鐻�i�������悤�ł��B �@�ł����̍ۂɎg�p�����o�b�e���[�Z���͂܂��ɐ獷���ʂł��B �@�d���H��ł��m�[�g�p�\�R�����ł��A�L���ȃ��[�J�[����Li-ion�o�b�e���[�Z���ł͏���(Panasonic)�^�O�m(SANYO)�^�T���X��(SAMSUNG)�^LG�Ȃǂ̂��̂���ʓI�Ő������̐��i���[�J�[���̗p���Ă��܂��B �@�����̃��[�J�[�̂����ǂꂩ�������Ă���A�Z�����̂̐��\�͂����������̂ł͖����ƍl���Ă������ł��傤�B �@�A���A���[�J�[�������ł͖����A�����̃��[�J�[�̍���Ă���u�ǂ̕i��E�^�Ԃ̃Z�����H�v���d�v�ɂȂ��Ă���̂ł����A�����܂Ŗ��L���Ă���o�b�e���[�p�b�N�͂��܂薳���ł��傤�ˁB���������e�ʂ��炢�ł����B �@�������[�J�[���ł��A�d���H��ɓK������d���p�r�^�̃Z���Ȃ̂��A�p�\�R���ȂǂŎg�������ԁE�����x�̏���d�������i��Ȃ̂��ɂ���āA�����s������g�������ɖ{�̂��ł��邩�͈���Ă��܂��B �@���[�J�[���Ȃǂ��킩��Ȃ��Z�����g���Ă���ꍇ�E�E�E�E�B�قƂ�ǂ������̗l�X�ȃo�b�e���[���[�J�[���̐��\�����悭�킩��Ȃ��Z���Ȃ̂ŁA���ꂱ�����d�C�I�Ƀe�X�g�����Ă݂Ăǂ̒��x�̐��\��ϋv���Ȃ̂��ׂȂ��ƁA�P�ɒl�i�̈����e���i�Ƃ������Ƃ����邩������܂���B �@����ɒ������ƌ����Ă��A���E�I�ɗL���ȑ�萻�i���[�J�[�ɏ����i�ɑg�ݍ��ވׂ̃Z���������A�d�r���[�J�[�̉������I�ȍH��������Ă��ăZ���̐��\�ł͐�ɂ������悤�Ȃ悭�g���Ă���L�����[�J�[���̃Z���Ƒ��F�̖������̂�����Ă����Ђ�����̂ŁA�u�����̒��������i�����K�����v�Ƃ������������̂͊o���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�ł��A�ǂ����Ă��C�O���[�J�[���̃Z���△���Z���Ɣ�ׂ�Ə���(Panasonic)����O�m(SANYO)���̃Z���͗D��Ă���_�������̂͊m���ŁA��������������������̃��[�J�[���̃Z�����g�p���Ă���ꍇ�ɂ͂�����`����Ƃ��Ďg�����ƂŗL���ɂȂ�̂͊ԈႢ����܂���B(�����A�l�i�͍����Ȃ�܂�) �@���Ȃ��̏�����Ă���u�}�L�^�̍H��p�ɏ���(Panasonic)�̃Z�����g�����i�v�Ƃ����̂́A�S�����������̂ł͖����ł���ˁB �@�ނ���A���E�I�ɂ����肵�������\�Œm���鏼��(Panasonic)�̃Z�����g���Ă���Ƃ����_���`����ɂł��邭�炢�̗ǂ��i�ł��傤�B �@�Ȃ��Ȃ�A�}�L�^�͓d�r���[�J�[�ł͂���܂����B(�����[�r�Ƃ����������H���僁�[�J�[�S�Ă�) �@������g�p����o�b�e���[�p�b�N�̒��g���ǂ����̓d�r���[�J�[����d�����܂��B �@���̓}�L�^�̓d���H��ǂ��̃o�b�e���[���g�p���Ă���̂��m��܂��A�T�[�h�p�[�e�B�̂P������������`������Ƃ������́A�d�r�̐��E�ł̐M���x��m���x�ɂ������}�L�^�����i�̒��ɓ����Ă���`�Ђ̃Z�����͏���(Panasonic)�̃Z���̂ق����L���E�����\�ł���Ƃ������Ƃł��傤�B �@����Ȃ�Ń}�L�^�͐M���ł��鏼��(Panasonic)�̃Z�����g���Ă��Ȃ��̂��H �@����͉�ГI�ȑ�l�̎���ȂǏ��X����̂ł��傤�ˁB �@�ł��A�}�L�^�̍H��ɓ����Ă���Z�����u�M���ł��Ȃ��v�i�Ȃ̂��Ƃ����ƁE�E�E�A���͂ǂ��̉��Ƃ����Z���������Ă���̂��m��Ȃ��̂Œf���͂ł��܂��A�ꉞ�͗L���H��[�J�[�����А��i�̏����i�Ƃ��Ĕ��鏤�i�ɓ���Ă��镨�Ȃ̂ŁA�u�����i�͎g���Ă��Ȃ����낤�v�Ƃ����������͑z���ł��܂��B �@�莝���ɂ��Ȃ��̂���]�ɊY������悤�Ȑ��i�������B �@������������������ʂ����Ăǂꂾ���̂�����������̂��킩��Ȃ��قǂ̍��z�ȏ��i�ł���B �@���̗��R�ŁA���̌l�̃T�C�t�̒��g�ł͂ƂĂ����Ȃ��̂���]�ɉ������e�X�g���r�Ȃǂ͂ł��܂���B �@���e�͂��������B ���Ԏ� 2012/9/18

|

|

| ���e 9/22 |

�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B ����₷���ԓ�������܂����B �^��H�Ɏv���Ă��������������ł����̂ł��肪�Ƃ��������܂��B ���x�̓Z���i�������Ă݂悤�Ǝv���܂��B �H��man �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �V���i�̉��ǔ�10000��ď[�d���\��3000mAh���e�ʂ̃��`�E���C�I���[�d�r | ||

|

�V���i�̉��ǔ� 10000��ď[�d���\��3000mAh���e�ʂ̃��`�E���C�I���[�d�r �Q�P�Z�b�g�Ƃł̏o�i�ƂȂ�܂� ���[�J�[�FUltraFire ���̋K�i�G�P�W�U�T�O ���̓d���F�R�D�V�u�i���[�d����S�D�Q�u�j ���̗e�ʁG�R�O�O�O���`�� �ی��H�F�L�i�ߏ[���d�h�~�j ���F�Q�Z�b�g ������1300�~ �ƌ����d�r���ŐV���Ǖi�Ƃ��ă��t�I�N�Ŕ����Ă��܂��� 10000��[�d�\�Ƃ͐������ł��I�قƂ�Ǘ������ƌ������Ȃ̂ł��傤���H �N�������ĉ������B ���������� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�u���t�[�I�[�N�V�����ŏo�i���Ă��܂��B UltraFire�P�W�U�T�O �R�D�V�u �R�O�O�O��...�v�Ńx�X�g�A���T�[���o�Ă���悤�ł���B ���Ԏ� 2012/8/15

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| XTAR�А�MP1�[�d��͂ǂ��ł����H | ||

|

�Ǘ��l����n�߂܂��āB XTAR�А� MP1 �[�d����w�������̂ł����A�ǂ̒��x�M���ł������ł��傤���H �܂�XTAR�А���Li-on�d�r������̂ł����AAW�А��̓d�r��PSE�Ή��������ł��B�����Ⴄ�̂ł��傤���H �܂� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���[��AXTAR�А��̏[�d����o�b�e���[�����������Ƃ������̂ŁA�����������Ƃ��������肵�����Ƃ������̂œ��萻�i�ɂ��Ē��g�ɂ��Ă͉������y�ł��܂���B �@AW�А��̃o�b�e���[��PSE�Ή��Ȃ�ł��ˁB �@�C�O�T�C�g�ł������i�������������Ƃ������̂ŁA���{��PSE�ɒʂ��Ă���Ȃ�Ă����������ǂ��Ƃ�����܂���B(���{�ȊO�̍��ł̔̔��y�[�W�ł����炠����܂��ł�����) �@�K�v�Ȍ����@�ւɂ��K�����������ɍ��i���A���{�ł̔̔���Ђ�����̏��ސ\�����s����PSE�}�[�N��\�����Ă��ǂ��Ƃ̔F�����o�b�e���[�ł���A�o�b�e���[�{�̂�PSE�}�[�N(���̒���PSE)���������Ă������ł���A����͂���ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �� �@�߂ɂ��u�C�@�\���i�@��P�O���A�P�Q���j�^�͏o���Ǝ҂́A�A�y�чB�̋`���𗚍s�����Ƃ��́A���Y�d�C�p�i�ɏȗ߂Œ�߂�����ɂ��\����t���邱�Ƃ��ł���B�v�Ə�����Ă��܂� �� ���`�E���C�I���[�d�r�̏ꍇ400Wh/l�ȏ�̓d�͗ʂ̕����Ώۂł��B18650�^�̏ꍇ�����悻1265mAh(3.7V)�ȏ�̏ꍇ�ɊY������悤�ł��B �� �Y�Ɨp�@�B���(�Ɩ��p�@�B�E���u)�p�̃��`�E���C�I���~�d�r�͓d�C�p�i�Ƃ��Ă͏��O����Ă邻���ł��B �@�����Ⴄ���ƌ����܂��Ă��A�u�����܂��͔̔���Ђ�PSE�̐\����ʂ������ǂ����v���炢�̈Ⴂ�����l�����܂���B �@�܂�A���g�������Ȃ����Ƃ͔̔�����Ǝ҂������C�����ł��B �@�������AXTAR�Ђ̃o�b�e���[��AW�Ђ̃o�b�e���[���S������i(�܂蓯���H��ō��ꂽOEM�i)�ł���A���������\�����s�������ǂ����̈Ⴂ�����Ƃ����Ӗ��ł��B �@�o�b�e���[���̂��Ⴆ�A����́u�Е���PSE��ʂ�Ȃ��悤�ȕi���̂���(JIS C 8714 �g�ѓd�q�@��p���`�E���C�I���~�d�r�̒P�d�r�y�ёg�d�r�̈��S�������A�ɓK�����Ȃ�)�v�u�����Е���PSE��ʂ�i���̂��́v�Ƃ������߂��ł��܂����A���ꂼ��̃o�b�e���[�̏������ڂ����킩��Ȃ��Ƃ���͒N�ɂ����ʂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B �@���̎茳�ɂ�XTAR�Ђ�AW�Ђ̊e�o�b�e���[�̏ڂ����f�[�^�̎����Ȃǂ������̂ŁA�u�����Ⴄ�̂ł��傤���H�v�Ƃ�������ɂ͂���������ޗ�������܂���B ���Ԏ� 2012/7/9

|

|

| ���e 7/29 |

AW��PSE�}�[�N�t���o�b�e���[���Ă���ł����H ttp://www.bam-boo.co.jp/accessories/battery-charger/ weipsemakunigozhuyiwo/nisepsemark.jpg �j�ZPSE�}�[�N�炵���ł�yo�Iw ����Ȃ̂��x�����l�����ł������ł��� ���Ő��K��PSE�Ȃ����ł��� �o�J�͐₦�Ȃ� �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ����̒�����] | ||

|

�����[���q�ǂ��Ă��܂��A����̒�����]���w���\�}���`�[�d�� HG-1210W�x�ł��l�i��1380�~�ƈ����o�͍��E��1200mA�L��܂����Ɨ����䂩����܂���B��li-ion�ŁwGTL/LR123A/2000mA/3.6v�x�Ƃ���NB�i���L�����̂ōw�����܂�����LED�̓_�����Ԃ�3.7v/700mA��NB�i�Ƒ卷�����l�ł����A������ӂ̎����E���`�N�����������肦��K���ł��B BBB/OB �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@LR123A�T�C�Y��2000mAh�̂��̂��o�Ă��ł��ˁ`�B�������`�I(�_�ǂ�) �@18650�ł����ꗬ���[�J�[�̍ŐV�Z�p�ł�3100mAh���x�܂ł������Ȃ��̂ɁA����46%���x�̑̐ς�������16340(123A)��2000mAh������Ȃ�āA�n���O�̒��Z�p���g�����d�r�������Ă���̂ł��傤�ˁB (�ǂ��������I�N�Ƃ��y���Ƃ��ł��傤����) �@�Ő�[�ł͂Ȃ����Ȃꂽ�Z�p�ň�����钆���H��̈����ȓd�r���ƁA16340(123A)�ł͑����Ă�500�`600mAh���ւ̎R�ł�����A������2000mAh���[�d�ł���d�r�Ȃ�ĂƂĂ��f���炵�����ċ��ꑽ���ł��B �@�܂�������̍��̓d�r�ɁA�ł������u2000mAh�v�Ə����Ă����Ă��A����͌����āw�e�ʁx�������Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����܂Łu�ɂ���E���ށE�������E���[�v(���m�ɂ͒�����Ŕ�������炵���c)�Ƃ��������̌^�Ԃ��Ɠǂ��̂����B�̍l���ł��B ���Ԏ� 2012/7/8

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �G�i�W���C�U�[CH1HR-2�ŃG�l���[�v�͂P���ԏ[�d�ł��܂����H | ||

|

�V�b�N �G�i�W���C�U�[�̏[�d��iCH1HR-2�j�ŁA �G�l�����N��2100mA�Ƃ��A �G�l���[�v��1900mA�Ƃ��A �G�{���^��2000mA���A 1���ԃ`���[�W���[�[�d��\�ł��傤���H �X�������肢���܂��B ������ �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�l�b�g�ŐF�X���ׂĂ��ACH1HR-2�̏����\����������ǂ߂�Ƃ���͂���܂���ˁB �@�Ƃ������ŁA���̂ق��ł͂����܂œd�C�I�Ȗʂ��猩���z���������������Ă����܂��B �@�t���d�r���G�l�����N��2100mA�Ƃ��G�l���[�v��1900mA�Ƃ��G�{���^��2000mA�Ɨe�ʓI�ɂ͂قړ����ł�����A��ɕt���d�r�ɑ��ĂP���ԏ[�d�ł���d���ŏ[�d����[�d��ł���Ύ����e�ʂ̓d�r�ɑ��Ă��P���ԏ[�d���ł���͂��ł��B �@�ʏ�̃j�b�P�����f�[�d�r�ł����1C�[�d���炢�͖��Ȃ��͂��Ȃ̂�(���ʂ̓��[�J�[�͈��S�����d�����ċ}���ł�0.5C�[�d���炢�ɂ��Ă��܂�)�A�G�l�����O��G�l���[�v��[�d���G�{���^���P���ԏ[�d�͂ł���ƍl�����܂��B �@�����ACH1HR-2�ɕt���̃G�i�W���C�U�[���[�d�r���������ʂɋ}���[�d�ɑ��ēK������悤�Ȑ����̓d�r�ł���Ƃ��A���̐������[�d�̍ۂɌ��������Ή��ȊO�̓d�r�����o������[�d�d�������炵�Ď��Ԃ������ď[�d���郂�[�h�Ɏ����I�ɐ�ւ���Ƃ��A���������@�\��CH1HR-2�ɓ�������Ă���̂����Ȃ��̂��A�����������������̂Ŏ��ɂ͔��f�ł����˂܂��B �@�����Łu�P���ԏ[�d�ł���ł��傤�v�Ə����Ă��܂��ƁA�����������������m�@�\�Ȃǂ�������ۂɃG�l���[�v�Ȃǂ��Z�b�g���Ă݂���ُ�Ɏ��Ԃ����������I�Ƃ������������������������ɂȂ�̂ŁA���̂ق�����́u�ł��܂��v�Ƃ͌����܂���B �@�c�O�Ȃ��炻�������u���̋@�킾���̌ŗL�̐��\�v�Ɋւ��܂��ẮA���̋@��������Ă��Ȃ�(�̂Ŋm�F�̂��悤������)�A�������o�Ă��Ȃ�(�̂Ŋm�F�̂��悤������)�ȏ�͂��������邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA���e�͂��������B ���Ԏ� 2012/6/26

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �X�C�b�`���ǂ���ɐ�ւ�������ł����H | ||

|

�͂��߂܂��āB �C�O����Trustfire��26650�[�d�r��TR-006�[�d����w�����܂����B TR-006�ɂ͏[�d����ւ��X�C�b�`���t���Ă���3V��4.2V�Ő�ւ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �����Ŏ���Ȃ̂ł����A3.7V��26650���[�d����ɂ͂ǂ���̓d�����g�p���ׂ��Ȃ̂ł��傤���H ��낵�����肢�������܂��B OZAKI �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���ʂ́u3.0V(�܂���3.2V)�v�\�L�Ɓu3.7V(�܂���3.6V)�v�\�L�̂͂��ł��B �@����͑Ή�����d�r�̋K�i��̒�i�d���������ł��邽�߁A�����I������X�C�b�`�ł�����������̂���ʓI�ł��B �@�u4.2V�v��3.6V/3.7V�n�d�r���[�d�I�~�d���ł���A���ʂ͂���Ő�ւ���\�L���邱�Ƃ͂���܂���B �@�������������̂ł���A3.0V/3.2V�n��I�ԑ���3.0V/3.2V�d�r�̏[�d�I�~�d���́u3.6V�v�ƕ\�L���ׂ��ł��傤�B �@�����������������ʂ�����3.0V/3.2V�n�d�r�̏I�~�d���̈Ӗ���3.6V�Ȃ̂��A3.6V/3.7V�n�d�r���Ӗ�����3.6V�Ȃ̂����ꂾ���ł͈Ӗ��s���ɂȂ�̂ŁA�ׂɏ����Ă�������P�̑I�����Ƃ��킹�čl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂��B �@�d�r�̓d���̈Ӗ��A�e�d�r�̒�i�d���E�[�d�I�~�d���̐��l��e�Ӗ��𐳂����������Ă���l�����g���Ȃ��A�ƂĂ��s�e���ȏ[�d��ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B �@�܂Ƃ��ȍl���̐l���v�����炻��ȕ\�L�ɂ͂Ȃ�܂��A�ǂ��������l����������̂ł��B �@�u�����������v�ł�����܂��ł��B �@�g�����́A���������m���������āA�����Ŏg�����Ȃ������M����������������������i���w�����ׂ��ł͂���܂���B �@�����Ă����킩��Ȃ����瑼�l�ɗ����Ƃ����̂��ǂ����ƁE�E�E�E�B �@����TR-008���w�����Ă��܂������Ă����܂���̂ŁA���ꂩ�玄�̌������͉ʂ����Ė{���ɂ���TR-008�ɓ��Ă͂܂邩�͕ۏ͂���܂���B �@�u3.0V�v�Ə����Ă��鑤�́u3.0V��Li-ion�[�d�r�^3.2V��LiFePO4�[�d�r�p�v�u4.2V�Ə����Ă��鑤��3.6V/3.7V��Li-ion�[�d�r�p�v���Ƃ͑z���ł��܂����A�̔��X�E���[�J�[�Ɋm�F����Ȃ肵�Ă���g���Ă��������B(�C�O�̏ꍇ�͓��R�p��͂⒆����͂��K�v�ł�) �@���̎����Ă���UltraFire�̏[�d��Ȃǂ́A�����܂ŃA�z�ȕ\�L�ł͂Ȃ������Ɓu3.2V�v�u3.7V�v�̐�ւ��X�C�b�`���t���Ă��܂��B ���Ԏ� 2012/6/14

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �n�u�_�C�i���Œ��ԏ[�d���Ė郉�C�g�������H | ||

|

���]�Ԃ̃n�u�_�C�i�����g���Ē��Ԃɒ~�d���A��i���Z���T�[�Ő�ւ���j�M���Ŏ~�܂��Ă����C�g��_���E�_�ł�����ɂ͂ǂ̂悤�ȉ�H���l�����܂����H �����������Ԃ����d���\�Ȃ̂Ɂu���b�^�C�i�C�I�v�Ǝv���Ă��܂��܂��B�܂��A��̈��S���m�ۂ̂��߂ɂ��L�����Ǝv���̂ł����E�E�E���͂��̂悤�Ȑ��i�����ɏo�Ă���̂�������܂���ł����B �Ȃ�E�E�E����Ă��܂��I�ł��m���Ȃ��B ���m�b��q���������[�����܂��B �Q�n�̂�ۂ� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���[�ƁA�C�O���i(���[���b�p�H)�ł͂����������C�g���̔�����Ă����Ǝv���܂��B �@�c�O�Ȃ��獑���Ŕ����Ă��邩�͒m��܂���B �@�n�u�_�C�i���͒��ԂɃ��C�g���͓_�����Ă��Ȃ��āA�d�͂����o���Ȃ������(�X��)���d���Ă��Ȃ��̂łƂĂ��y���̂ł����A������킴�킴���Ԃɂ����ׂ������Ď��]�Ԃ��d�����悤�Ƃ�������]�ł��ˁB �@�܂��A�n�u�_�C�i���Ȃ̂ŏd���Ȃ�Ƃ͂����A�����d���Ǝv�����炢�ŁA�u���b�N�_�C�i���݂����Ƀ����ɓ��Ă��ɂ܂��͋@�B�I�ɏd���Ȃ�Ƃ����قǂł͖����ł������ǁA���_�ɕ��ׂ𑝂������n�̂���]�ɂ͎��͂�����Ƃ���ł��B �@�^�C���̉�]���ɏ[�d����Ȃ�A�_�C�I�[�h�u���b�W�Ő������āA�K�v�Ȃ�d���R���f���T�ŕ������Ē��������A����Ńo�b�e���[�Ȃ艽�Ȃ�ɏ[�d�����H���q�����������ł��B �@�����A�^�C���̉�]�ł�����A�����Ă��鎞������Ύ~�܂��Ă��鎞���A�܂������Ă��Ă��X�s�[�h�ɂ���Ĕ��d�\�͂��ω�����̂ŁA���ʂ̎s�̂̏[�d��̂悤�Ɉ��肵���d���œ��삷�邤��Ȑ����H�����������̂����̂܂ܐڑ�����̂͂�����Ƃ�߂Ă������ق��������ł��傤�ˁB �@�t�ɁA�̂̃j�J�h�d�r�p�̒����ԏ[�d��݂�����������łĂ��Ɓ[�ɏ[�d���邾���̉�H���g���Ă��ق����A���̂��y�ŁA�����l���Ȃ��Ă��[�d�ł���\���������ł��B �@�����ł͑O�ɂ������Ă���Ǝv���܂����u�n�u�_�C�i���Ȃ�ăn�C�J���ȕ��͎����Ă��Ȃ��̂ŁA���]�Ԃ̃_�C�i������[�d����v�Ƃ����b��͈���Ȃ����Ƃɂ��Ă���̂ŁA��̓I�ȉ����g�������ȏ��i�����H�}��͂��܂��A�l�b�g�Œ��ׂ��炢����ł���������ۂɂ���Ă�l�̃��|�[�g���o�Ă�ł���H �@���Ƃ���Google��搶�Łu�n�u�_�C�i�� �[�d�v�Ō�������ƁA�o���o���(��) �@���ɓd�C�⎩�]�Ԃ̒m���̖������ł����̂܂ܓ������̂�p�ӂ��āA���悤���^���ō���Ă��ł���Ⴊ�������݂���܂����ǁ`�B ���Ԏ� 2012/5/20

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �j�J�h�d�r�T�{������肵��5V�ŃX�}�z���[�d�����H�}��������܂��� | ||

|

�n�߂܂��āA�l�b�g�ł��܂��ܔq�����܂����B �Ȃ��Ȃ��s�̕i�ɂ͖����A�c�{�����������L�����������肪�����q�����Ă���܂��B ���́A���L�̂悤�Ȃ��̂����Ȃ����ƍl���Ă���܂����A������J�C���̒m���̓[���ł����A���������������Ȃ����Ǝv���A������ɋL�ڂ��܂��B �T���Ă��镨�͉��L�̂悤�ȕ��ł��B �E�P�O�d�r�T�{���g�p���� �E�g�p����d�r�̓j�b�P�����f�������̓j�b�J�h�d�r �E�t�r�a�łT�u�o�́i�o����P�`�j ���̂���ȕ����K�v���Ƃ����܂��ƁE�E�E �X�}�z���d�r�H�������ŗ\���d�r�������Ă��܂����A�X�}�z�̓d�r�P�Ə[�d�킪�̔�����Ă��炸�i�C�O���Ȃǂł͂���悤�ł����j�A������\���d�r�������Ă��Ă��[�d����ɂ������Ƃ�����肪����܂����B �����ł��܂��ܑ�ʂɎ����Ă��āA�j�b�J�h�P�O���g���ĒP�O�S�{����t�r�a���d����{�b�N�X���܂������A�悭�悭�l����ƂP�D�Q�u�~�S�{���S�D�W�u�̂��߂��[�d�ł��܂��A���x�͂T�{�ɉ�������ƂU�u�ɂȂ��Ă��܂��s���ł��B �������A������ǂ�����ēK�ɂ�������̂��E�E�E ���̒m���ł͉������܂���B �l�b�g�ł��F�X���ׂ܂����������������i�͖����A��H�}�������悤�ł��B �����Ő���A�������@�����Љ�������Ȃ����Ǝv��������ł��B �Ȃ��A������{�I�ɑf�l�ł��B �P�O�O�~�V���b�v���i���g���ĉ����ȂǁA�ȒP�ȕ��@�ł��Ɩ{��������܂��B ����Ƃ����������������B (������]) �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�S�{�ŏ[�d�ł��܂��E�E�E�B �@���[�d����ł���A�J���d����1.3V�ȏ゠��̂łS�{�ł�5.2V���炢������ȏ�A����ŏ[�d�ł��Ȃ��̂ł�����g���̃X�}�z�ɐڑ����ď[�d����ۂɑ�ʂɓd�C��v������̂ŁA�d�r�̓d�����������ăX�}�z�����u�O���d������������������Ă���v�Ɣ��f����d���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���Ȃ݂ɁE�E�E�u��ʂɎ����Ă����v�Ƃ����̂��C�ɂȂ�܂��B �@�V�i�ł͂Ȃ��̂ł���ˁH �@���������g�������Â�(�P�O)�j�J�h�d�r�Ȃ�āA������R�����債�Ă��ăX�}�z�̏[�d�ɂȂg���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���Ǝv����̂ł����A�������ł����H �@���̎������ʂ͐V�i��(�P�O)�j�J�h�d�r�ōs���Ă��������ʂł������H �@�܂����������]�k�͂����Ƃ��āB �@�P�O�j�J�h�d�r(�܂��̓j�b�P�����f�[�d�r)���T�{�g���Ă�������5V�����肵����������Ƃ����̂����ɂ�������Șb�ł��B �@1.2V�̏[�d�r���T�{����ɂ���ƁE�E�E���[�d����ň�{1.3�`1.4V���x�����v�ő�7V���炢�A�����������Ԃ��o���Ă���Ƃ��A���ۂɓd���𗬂���(������1A�Ƃ��I)�d���������Ă���Έ�{1.2V�O������v6V���x�A�[�d�r��ɂ߂Ȃ��悤���d�I�~�d���Ŏ~�߂�(�܂��͂��ꂭ�炢�܂Ŏg��)�Ƃ��Ĉ�{1V�����v��5V�����傤�NJ�]�̏o�͓d���Ɠ����I�Ƃ������ɂȂ�A���ꂾ���̓d���d���̕��ɑ����o�͂����d���ɕۂ�H���K�v�Ƃ������ɂȂ�܂��B �@�d���d�����o�͓d����荂���̂ŁA�d����H�Ƃ��Ă��~����H���K�v�ɂȂ�킯�ł����A���ʂɎs�̂���Ă��镁�ʂ̓d�q���i�ō��ꍇ�A�~����H�̃h���b�v�d�����Œ�ł�1V���x�ȏ�A�ʏ��3V���x�͂���̂ŁA�o�͓d��5V�̉�H�����ƂȂ�Ɠd�����Œ�ł�6V�ȏ�A�悭���镔�i�ł�8V�ȏ�I���ێ�����K�v�������Ƃ��������ɂȂ�܂��B �@�l�b�g�ŒT���Ă��A�u�[�d�r�T�{������肵��5V���o���[�d��̉�H�v�Ȃ�āA��������Ƃ͉�H�}��������͂��͂���܂����ˁB �@�ƂĂ��ʓ|�ȍH��ɂȂ�܂����A�u���~���^�d����H�v�Ƃ����������~�������ēd���d�����ړI�d����艺�ł���ł��ړI�̏o�͂����肵�ċ�������Ƃ�����H���������݂��܂����A�ƂĂ��ʓ|�Ȃ��Ƃł��B �@�������]�́u�P�O�O�~�V���b�v���i���g���ĉ����ȂǁA�ȒP�ȕ��@�ł��Ɩ{��������܂��v�Ȃ�Ē��̂����b�̓A�E�g�E�I�u�E�ᒆ�I�Ȃ��b�ɂȂ�܂��B �@����Ȃ�̍����\(����Ӗ��u���]�݁v�Ƃ�����)�ȕ�����肽���̂ł���A����Ȃ�ɓd�C�E�H��̒m����Z�p�������Ɩ����ł��B �@�d�r�S�{�Ń_���Ȃ�A�d�r�W�{(�S���~�Q��)�Ō�������̗e�ʂ𑝂₵�ēd�r�̓d���~�������炵�Ă݂�Ƃ��B �@�d�r�T�{�ŏ��������d�������Ȃ�A����ɐ����p�_�C�I�[�h(�d���e��2A�ȏ�)������0.6V���x���Ƃ��Ďg���Ƃ��E�E�E�B �@100�~�V���b�v�̕����g���̂ł���A�ߋ��ɓ��e�җl�̎���b�ŏo�Ă����u100�~�V���b�v��USB���d������Ɍq�����@�v�ŁA��������S���قǕ���ɂ��ēd�r���R�{���狟��������������Ă݂�Ƃ��E�E�E�B (����͌��Ǔd�r����̓X�}�z�ɋ�������ȏ�̓d����v�����܂�����A���ÂŎ�����d�r���Ɗ�]�ʂ�ɋ����ł��Ȃ��ꍇ���������ł��ˁc) �@�܂��A���S�Ɉ��艻������@�ȊO�ł�������͂������l�����܂�����A�����Ă݂�Ɩʔ������Ǝv���܂��B �@�������ȃX�}�z���Ă��܂�Ȃ��悤�A�悭���ӂ��āI ���Ԏ� 2012/4/21

|

|

| ���e 4/23 |

����җl�� �͂��߂ɁA�P�O�S�{����t�r�a���d����{�b�N�X���āA�j�J�h�d�r5�{�����Ƃ̔��z�ł����A��H�̒m���̓[���Ƃ̂��ƁA�j�J�h�d�r����������̂Ȃ�A�j�b�J�h�d�r10�{�ƁA�_�C�\�[�̃J�[�p�i�����́A5V�@1A�@USB�o�͂́uUSB�[�d�V�K�[�v���O�v�Ȃ�����͂���܂���B �P�O10�{�̓d�r�z���_�[�ƁuUSB�[�d�V�K�[�v���O�v���Ȃ������ł��B�������ł����H �������Ă������� �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ���o�C���u�[�X�^�[(�n)�̃o���G�[�V������������悤�ł� | ||

|

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20120409_525165.html ���o�C���u�[�X�^�[(�n)�̃o���G�[�V������������悤�ł��B ���s��(5400)��1.5�{���2�{���f���̓o��A�X�e�B�b�N�u�[�X�^�[�݊��A�X�e�B�b�N�u�[�X�^�[�����\�͂�Li-Ion�ł��Ċ����ł��B(���\�ȗ����Ă܂���) �܂��ASANYO��p�i�̃u�[�X�^�[�ł�PS Vita��Ή����炯�Ȃ�ŁA���ꂳ�����P�����w�����������f��������܂����ǂˁc�c���i����ł����B �����l����ƁADoCoMo�̃��c��Vita�Ή��Ȃ�ŗD�G�ȋC���B(���i��������) ����� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@��e�ʃ��f���́A�����̃X�}�z��^�u���b�g�[���̏[�d���l�����Ă̒lj��ł��傤�ˁB �@�]���@���PS Vita��Ή��Ȃ�ł����B�Ȃ�ł��낤�H �@PS Vita�͓d���n������Ȃ�ł����B ���Ԏ� 2012/4/10

|

|

| ���e 4/11 |

����Ӗ��H����ƌ����邩���m��܂���ˁB �ʔ��������ł́A�G���R���́wDE-A01D-1908(iphone�p)�x��NG�ŁwDE-U01D-1908(�X�}�[�g�z���p)�x��OK�������_�ł��B(4AA�g�p) ���̃X�y�b�N�͑S�������őΉ��@�킾�����Ⴄ2�@��Ȃ�ŁA���̂�����̉�H�̈Ⴂ�����ߎ�Ȃ̂��ƁB ����OK���������n�ł́wBTN-DC2�i�T�����T�v���C)�x��wCH-UC400�i�`�m���j�x��OK�ł����B �@���o�͓d���̋(�Ɠ���LED)���Ⴄ�����ŁA�K���͓����B ����� �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ���d�������Ă݂܂��� | ||

|

�u���ȓd�������A�I�[�g�J�b�g�d���ρ@�j�b�P�����f�[�d�r�E�P�Z�����d���v����Ă݂܂����B �@�e�Ȏ��̔z���}�̂������Ŏ��̂悤�ȑf�l�ł��ȒP�ɍ�邱�Ƃ��o���܂����B�܂��A����m�F�̃{�C���g�Ȃǂ͉���ȃL�b�g�����킩��₷���m���Ɍ��ł��܂����B �@�Ƃ���Ŋ̐S�v��NPN�p���[�g�����W�X�^�Ȃ̂ł����A�����s�����V���b�v�ɂ͌݊��\�̒��Łu���v�\���ƂȂ��Ă���2SC4881�����ɂ��Ȃ��������߁A�t�ɐl�����o����Ǝv���w�����܂����B �@���ʂ͗ǍD�ŁA���d���I�[�g�J�b�g�����Ȃ����삵�܂����B �@VR�̈ʒu����قȂ�A15�`17%�قǂ̈ʒu��0.90�`0.92v�ł̃J�b�g�ƂȂ��Ă���悤�ł��B�i�j�b��+�f�W�^���e�X�^�[�ł̌v���j �@VR�����ɂ����ς��ł�0.88v���x�ł����B �@�g�����W�X�^�̓����̂��߂��A�����̍��̂��߂��A�͂��܂��v���덷�Ȃ̂��͒肩�ł͂���܂��c �@4��H���̕��i����肵�܂����̂ŁA���j�o�[�T������4��H�g��łP�P�[�X�Ɏ��߂�\��ł��B �@���肪�Ƃ��������܂����B YBJ �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�l�����肪�Ƃ��������܂��B �@2SC4881�ł��Ȃ�Ƃ��g�������ł��ˁB �@�S��H����Ă݂āA���ꂼ��ł����ƓK�Ȕ͈͂œ��삷�邩���ׂĂ���g���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2012/4/9

|

|

| ���e |

�@������I�f�ڂ��肪�Ƃ��������܂� �@4��H�Ƃ�����ɓ��삵���̂ŁA���M��������LED�ɃR���o�[�g���Ă݂܂����B �@�ʃy�[�W�Ōf�ڂ���Ă���HT7750�̉�H�}���Q�l�ɁAHT7737�i7733�������肪�ǂ�������7737�ł���ww�j���g����������H��ʊ�Տ��4�g�݁A�X�^�[�g�X�C�b�`�����̊�Ղɓ��ڂ��܂����B �@�ԐFLED�̓_�C�\�[��LED�d��������܂����B�C���_�N�^�͐ԐFLED�_�����x�Ȃ�A�L�V�������[�h�ł����Ȃ��悤�ł��B �@�ԐFLED�̂��߂����ƍl�����HT7737������������Ȃ��C�����܂����y��������ǂ��̂ł��B �@LED�ɃR���o�[�g��A�J�b�g�d�����ă`�F�b�N�����Ƃ�������ɉ�����܂���ww�@��͂�쐬��̍����o�Ă���̂�������܂���ww �@�o���オ������Ղ̓_�C�\�[�̉�e�̃P�[�X�ɂ��ꂢ�Ɏ��܂��Ă��܂��B �@�d�r���d���ŁA�ԐFLED�_�������ƍl����Ə�����H�̕��i�͂܂��ȗ��ł���Ƃ��낪���肻���ł��ˁc �@�Ȃ��ʔ����Ȃ��Ă�������u���b�h�{�[�h�ł������Ă݂悤���ȂƎv�����̂���ł��B YBJ �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@�S��H�Ƃ����������܂������B�悩�����ł��B �@����ɁA�\������������LED�ɕς��Ă�����ƃJ�b�R�悭���ꂽ�̂ł��ˁi�O�O�G �@���d��H�{HT7733(7737)�̏�����H�̑g�ݗ��Ă����܂������āA���ɗ����̂��o���āA�������u�����őg�ݍ��킹���l���č�����I���������I�v�Ƃ����������𖡂킦�Ă��邱�Ƃł��傤�B �@���ɂ͎��s���邱�Ƃ�����Ǝv���܂����A������܂��u�Ȃ�œ����Ȃ��́H�v�Ƃ����Ƃ��납�炻�̐���l���ă`�������h���錴���͂ɂȂ�܂��̂ŁA�������x���͎��s���čX�ɐ[�݂Ƀn�}���Ă݂Ă�������(��) ���Ԏ� 2012/4/10

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �A���J�����d�r�[�d��H�����܂������܂��� | ||

|

����ɂ��́A�����y�����q�����Ă���܂��B �q���̂�������i�v�����[���j�œd�r���ʂɏ����̂ł����A�g�p�ς݂̓d�r�����X�Ɏ̂Ă邱�Ƃɋ^��������A�A���J���d�r�p�[�d����쐬���܂����i�댯�͏��m�̏�ł��j�B ��H�́ADC6.1V�i�A�_�v�^�j�|LM317T�i�o�͖�3.4V�j�|�m�i10����R�|��LED�|�d�rBOX�j�~�U����n�|GND�Ƃ�����H�ł��B�U�{����͒P��A�P�O�A�P�l�����ꂼ��2�{���ł��B ��LED�͍ŏ��͔ėp�_�C�I�[�h���g���\��ł������A���O��1.7�u���x�ŏ[�d�d���𑪒肵������8�`10���`���x�ł����̂ŁA�t���h�~�Ə[�d�C���W�P�[�^�����˂Đ�LED�ɂ��܂����B �[�d��Ƃ��Ă͈ꉞ�@�\���Ă��܂��āA�P�l���@1.45��1.60V(12hrs)�A�A1.27��1.55V(12hrs)�܂ŏ[�d�ł��A�P�O�͇B1.27��1.43(12hrs)��1.50V(25hrs)�A�C0.80��1.38(12hrs)��1.72V(25hrs)�܂ŁA���ꂼ��[�d�ł��܂����B�P��͍��̂Ƃ���A���J���ł͂Ȃ��}���K���d�r�ł̏[�d�����ł����A�D1.28��1.48(12hrs)��1.49V(25hrs)�A�E1.32��1.44��1.39V�ƁA�}���K���d�r�͏[�d�����������悤�ł��B���܂łU�{�~�Q��i�v12�{�̓d�r�Łj�������܂������A�P�l�̂P�{���t�R����N�����܂����i�[�d��1.6V�܂ŏo�������A���o���Ă݂�Ɠd�rBOX�ɉt�R�ꂪ�������Ղ��������B���M�͂����B�j�B �����ALED�́A�[�d���i��œd�r�̓d�����オ���Ă����LED���������邱�Ƃ�_�������̂ł����A�������Ă݂�ƁA�ǂ����d�r�̓d�����オ��ɂ��317�̏o�͓d�����オ���Ă��܂��悤�Łi�Ⴆ�·C�̍ŏI1.72V����317�̏o�͂�4.02V�j�ALED�͂��܂ł��_�����܂܂ł��B �Ȃ�317�̏o�͓d�����オ���Ă��܂��̂ł��傤���B�܂�LED�ŏ[�d�I����\������ȒP�ȕ��@�͂���܂��ł��傤���H���݁A317��ADJ-OUT�Ԃ�220���Œ�AADJ-GND�Ԃ�500���̉ϒ�R�i�Ɣ��̈����j�ł��B �i���Ȃ݂ɁA�Q�l�T�C�g�� http://www.gem.hi-ho.ne.jp/no-koshobu/exper/exper.htm �ŁA������ł͑��z�d�r��DC�����d���ɂ��āA��LED�̑���Ƀ_�C�I�[�h�i1SS177�j��p���Ă��܂��B�j shima �l

|

||

| ���e |

����ɂ��́A3/12�i���j�ɁA�A���J���d�r�[�d��̌��œ��e����shima�ł��B�o������J�l�ł��i���J�ȃA�i�E���X���ǂ������肪�Ƃ��������܂��j�B ��ςȂ��ƂɋC�����܂����BLM317�̃s���A�T�C�����ԈႦ�Ă��܂����i���߂Ďg�p���܂��j�B�����̉�H�}�ɏo�Ă���悤�ɁA���ʂ��猩��IN-ADJ-OUT���Ǝv������ŁA���̂悤�ɐڑ����Ă����̂ł����A���ۂɂ�ADJ-OUT-IN�ł����B�����������Ă��܂��A��ϐ\�������܂���B 15���i�j�̓����ɋC�����܂����B���̔Ӕz���𐳂����ڑ����Ȃ����A����܂ł��ꂱ�ꌟ�����Ȃ���������܂����B����͓d�r�̓d�����オ���Ă��o�͍͂ŏ��̐ݒ�ʂ�ŕω����Ȃ��Ȃ�܂����B�i�ڑ����ԈႦ�Ă��j��Ȃ����肩�d�����߂܂łł��Ă��܂��Ȃ�āA�^�t�ȑf�q�ł��ˁB�j ���₵�Ă����āA�����������O�ɐi�߂Ă��܂��Đ\�������܂��A317�̏o�͓d�����㏸���Ă��܂����͎��̔z���~�X�̌����ł����̂ŁA���ڂɂ��m�点�������Ǝv���܂����B shima �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@�����������킩���Ă悩�����ł��ˁB �@LM317��7805���ƃs���A�T�C�����Ⴂ�܂�����A���S�҂̕����悭�ׂ�~�X�ł��B �@���i���g�����ɂ́A�悭���ׂĂ���g���悤�ɂƂ����悢���P�ł��ˁB �@���āA���ꂽ�A���J�����d�r�[�d��ɂ��ẮA������ł͒m���̖��������ނ�݂ɍ���Ď��̂��N�����Ȃ��悤�A��舵��Ȃ��b��Ƃ��Ă��܂��̂ŁA��H�⓭���A���̑��m�E�n�E�Ȃǂɂ��Ă͓��ɐG��Ȃ����Ƃɂ����Ă��������܂��B �@shima�l�̂悤�ɂ����M�Ŋ댯���Ȃǂ�S������ŁA���ȐӔC�ʼn�H���l���Ă��g���ɂȂ���悤�ȕ����A�����I�Ɋy���܂�邱�Ƃ͎��ȋ����̒Nj��Ƃ��Ă͂ƂĂ��ʔ����Ƃ͎v���܂��̂ŁA�F�X�ƗV��ł݂Ă��������B ���Ԏ� 2012/4/9

|

|

| ���e |

���Ԏ��ǂ������肪�Ƃ��������܂����B��舵��Ȃ��b��Ƃ������ƂŁA���͉ߋ��̋L���ɏo�Ă��Ȃ��̂Łu���������āv�Ƃ͎v�����̂ł����A�P�ɓ��e���Ȃ�����������������Ȃ��Ƃ��v���A����v���܂����B ���̌�����x���[�d���������܂������A�[�d���͉t�R�ꂵ�Ȃ��Ă��A�[�d��̕ۊǒ��i1�T�Ԍギ�炢�̊ԁj�ɉt�R����N�������d�r������܂����̂ŁA�q���̂�������p�̓d�r�Ƃ��čė��p����̂͂�͂�댯�ł��B �����A����ȊȒP�ȉ�H�ł����ۂɍ���Ă��ꂱ�꒲�ׂĂ݂�ƁA�ӊO�Ɩʔ����ł��ˁB�Ⴆ��LED��2mA���炢����Ă���Βʓd�m�F�Ƃ��Ă͏\���Ȓ��x�Ɍ���Ƃ��A�����A���J���d�r�ł��傫����u�����h�A�[�d�J�n���̓d�r�̎c��e�ʂɂ���ď[�d���̓������قȂ�̂ŁA�����x�����߂悤�Ƃ���ƌ������ׂ��v�f�����\��R����Ƃ��A�ł��B �Ƃ����킯�ŁA�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B shima �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@�������邱�Ƃɂ���āA���߂đ̌����邱�Ƃ┭���������Ǝv���܂��B �@���̂ւ�́A������R���s���[�^�����B���ĐF�X�Ȏ����V�~�����[�^��ōČ��E�����ł���悤�ɂȂ����Ƃ��Ă��A��͂������ڂ̑O�ɂ��Ď��ۂɓ������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����������̂ł���ˁB (�n���_���Ă̈���������ă��P�h����ɂ݂Ƃ����E�E�E) �@���������������ɁA������������Ă�����X�ɒ��ׂĂ݂悤�I�����Ă݂悤�Ǝv����̂͂ƂĂ��ǂ����Ƃł��B �@����Ƃ����y���݂��������I ���Ԏ� 2012/4/10

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �Ԃ̃o�b�e���[����g�тȂǂ̏[�d�p�ɎO�[�q���M�����[�^�ł͉�����肪����܂����H | ||

|

�����y���݂Ɍ������Ă�����Ă܂��B���₳���Ă��������B �������W�R��������̂ŁAHP�ɂ���܂����A�uECO POWER USB�v����艽���ƕ֗��Ɏg���Ă��܂��B�����Ŏv�����̂ł����iHP�ł��g�ѓd�b�ɏ[�d���Ă���̂�����܂����̂Łj�A�d�r�̕ς��ɎԂ̃V�K�[���C�^�[�\�P�b�g����d�����Ƃ�A5V/1A�܂ŏo�͂���܂��̂Ŏԓ��Ōg�ѓd�b���ɏ[�d�ł���Ǝv�����̂ł����B�Ԃ̓d�����g�p����̂͗ǂ�����܂��B�������i�̕K�v��DC-DC�R���o�[�^�[���ȒP�ɍ�邱�Ƃ��ł���Ǝv�����̂ł����B�������i��lj�������悭�g����悤�ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂���܂����B ��낵�����肢���܂��B YOSHI �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���܂�悭����܂���ˁB �@�O�[�q���M�����[�^���g�����d���̐v�v���łƂĂ��d�v�ȕ��������M�Ƃ��̑�������܂��B �@�O�[�q���M�����[�^�̓V���[�Y���M�����[�^�Ȃ̂ŁA�d���߂��邽�߂ɓ������ꂽ�p���[�g�����W�X�^�œd���𐧌����ďo�͓d�����w��̓d���ɕۂ��܂��B �@���̍ۂ����͓d���Əo�͓d���̍����O�[�q���M�����[�^��(�p���[�g�����W�X�^)�ɂ�����d���ƂȂ�A���̓d���~�����d���l�Ԃ�̃G�l���M�[���M�Ƃ��ĕ��o����܂������(�M)�����ƌĂт܂��B �@���ꂪ�uECO POWER USB�v�̃y�[�W�ł����x�������Ă���u���M���K�v�v�Ƃ������ŁA�v�����Ɣ��M�ŕی��H���o�͂��~�߂Ă��܂�����A�ň��̏ꍇ�͎O�[�q���M�����[�^���M��j�Ă��܂��܂��B �@�ŁA�uECO POWER USB�v�̃y�[�W�ł͖�V�u�̃��W�R���p�o�b�e���[����T�u������Ă���̂ł��̍��͖�Q�u���x�A�P�`�����Ă���Q�v���x�Ȃ̂ł��̂��炢�̏����ȕ��M�ōς݂܂��B �@���ꂪ�Ԃ�12V�o�b�e���[����d�������ƁA���͂V�u�Ȃ̂łP�`�����Ƒ�������V�v�B�����Ԃ��G���W����]���Ńo�b�e���[�d����14V�ȏ�Ȃ�A���͂X�u�ȏ�ƂȂ葹�����X�v�ȏ��ɂ��Ȃ�A�ƂĂ��傫�ȕ��M��t���Ȃ���Ȃ�܂���B���S�����l����E�E�E��������20�{����̃^�o�R�̔����炢�̑傫���̕��M�킭�炢�͕K�v�ł��傤�B �@����ȑ傫�ȕ��M�����āA���A���̕��M�����C���ɔM����o���邽�߂ɖ��͂����ɂ܂��̋�C�ɂ悭�G���悤�ɃP�[�X�̊O�ɏo���āE�E�E�����ɂ͔M�Ɏア���͐G��Ȃ��悤�ȃK�[�h��z�u�ꏊ�ɒ��ӂ��ĎԂ̒��ɐݒu����E�E�E�Ƃ����傫�Ȏ�Ԃ������Ă������Ȃ�A�O�[�q���M�����[�^�ŎԂ̓d������T�u�̓d��������Ă������Ǝv���܂��B �@�����P�[�X�̒��ɕ��M�������Ă��܂��悤�Ȑv�Ȃ�A�P�[�X�̊O�Ƌ�C���z��������p�t�@�����K�v�ɂȂ�A���Ȃ肨�������ȓd�����u�ɂȂ�܂��ˁB �@�O�[�q���M�����[�^�͒����d���ō����d������Ⴂ�d���ɊȒP�ɕϊ��ł��镔�i�ŁA���ӂ̕��i�����Ȃ��čςނ̂Ő̂���Ԃ̒��łU�u���x�̊��d�r�g�p�@��ւ̓d���ϊ��Ȃǂɂ͂悭�g���Ă��܂������A����ȑO�̃g�����W�X�^���̍~���d���Ɠ��������M�������̂ŃP�[�X���傫���Ȃ�����A�u���ꏊ�ɐ�������������ƌ����Ď�����ŕ֗��ƌ�������̂ł͂���܂���B �@�P��LED���̃����v��_��������Ƃ��A����d���̏��Ȃ����d�r�����W�I�̓d�����Ԃ�����Ƃ��E�E�E���d���Ŏg���Ȃ�قƂ�ǔ��M���܂���֗��ł����ǁB �@�����Ԃ�5V/500mA���x�ȏ�̓d�����~������A����Ȃɔ��M����O�[�q���M�����[�^�͎g�p�����A���M�̂قƂ�ǖ���DC/DC�R���o�[�^��H���g�p�����ق����K���Ă���ł��傤�B �@�P�`�o�͂̉�H�ł��A���܂����V�K�[�v���O�Ƃ��K�ɂ�����Ǝl�p������t�������x�̑傫���̒��ɓ����Ă��܂��܂��B �@�O�[�q���M�����[�^���g�p�����ꍇ�ł��A�O�[�q���M�����[�^�̓��͂Ɠd���̊Ԃ�(�M�ɋ���)��R�����āA��d�������ꂽ�ۂɂ͒�R�ɂ��d���h���b�v�ŎO�[�q���M�����[�^�̓��͓d���������ĎO�[�q���M�����[�^����̔��M��}������@�͂���܂����A���̏ꍇ�͎O�[�q���M�����[�^�̔��M�����邾���Ō������Ԃ�͒�R�����M����̂Ńg�[�^���̔��M�ʂ͓����ł��B�ł������Z������R�����g���Ă���M�����鎖�ɉ�H�̕��S���ς�邾���ŁA��ʂɔM���o��d�����u�ɂ͕ς��܂���B �@�҂�����Q�N���O�ɂȂ�܂����A�u(�V�K�[���C�^�[�p��)�e�Ђ̃R���o�[�^�[�ł����P����12V����5V�ւ̓d���̒��������Ȃ�O�[�q���M�����[�^�[���g���Ε��i�_�������Ȃ��R���p�N�g�ɐ��i���o����Ǝv���̂ł����A�Ȃ����̂悤�ȉ�H�������Ă����ł��傤���H�v�Ƃ��������₪����A������Ő}�������ĉ��Ă��܂��B������낵������ǂ݂��������B ���Ԏ� 2012/3/11

|

|

| ���e |

�킩��₷�����肪�Ƃ��������܂����B���܂�̑����ɂт�����ł��B �ߋ��Ɏ���Ɖ���������ł��ˁB���݂܂���ł����B �ȒP���Ǝv�����̂ł����A��ςȂ��Ƃ�������ł��ˁB�����̔��̑傫���̕��M�͂Ƃ�ł��Ȃ��T�C�Y�ł���ˁB�܂��A�ϊ��������ƂĂ�������ł��ˁBDC-DC�R���o�[�^�[�ō��̂������ł��ˁB �����ЂƂ����Ă��������B�u100�~�V�K�[���C�^�[�\�P�b�g�pDC-DC�_�E���R���o�[�^���A�b�v�R���o�[�^�ɉ������悤�I�v�ɁuAMS34063P(�܂��͌݊��iNJM2360D�j�v�Ƃ���܂����A���̃_�E���R���o�[�^�[�̕��i��MC34063A��P����NJM2360D�ɒu�������Ă������̂ł��傤���B�����ύX�ӏ�����������Ă��������܂���ł��傤���BHP�ɂ���܂����u�A�b�v�R���o�[�^ ����d���Ή����v��������Ƃ�NJM2360D���w�����܂��c���Ă�����̂�����̂ŗ��p�ł���Ǝv���Ă܂��B��낵�����肢�������܂��B YOSHI �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@NJM2360D��MC34063A�̌݊��i�Ȃ̂ŁA�u�������Ă����v�ł��B ���Ԏ� 2012/3/13

|

|

| ���e 3/13 |

���肪�Ƃ��������܂����B������������Ă݂܂��B�܂�HP�Ɍf�ڂ���Ă����H�}�̒ʂ�ɂ������܂��A����Ă��ĂƂĂ��y�����ł��B�����Â����Ă��������Ǝv���܂��B�܂��A�ςȎ�������邱�Ƃ����邩������܂��A���̐߂ɂ͂�낵�����˂��������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B YOSHI �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �����ƌ����Ă���A���o�b�e���[�E�d�����]�Ԃ̘b�������ē��e���܂��I�����₪��I | ||

|

�p�i�\�j�b�N�̓d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�����݂̂��j�b�P�����f����I�[�g�o�C�p��12V4A��2����24v�ɂđ��s�ł��Ă���܂������Ƃ�����Ă����p�i�\�j�b�N�j�b�P�����f��p�̌^��nkj021a�[�d��ł��̂܂[�d���Ă悢�̂ł��傤���H��d����d�����낢�낵��ׂ܂������킩��܂���ł����B��낵�����˂������܂��B �d�����]�� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���o�b�e���[�͏���d���[�d���A��d���^��d���[�d�����ŏ[�d���A�ő�d����12V��������15V���Ă͂����܂���B �@�ő�d���l�̓o�b�e���[�e�ʂƃo�b�e���[�̎�ނɂ��Ⴂ�A�o�b�e���[���ʂɈ������Ă��܂��B���̒l���Ă͂����܂���B �@���ʂ͖��[�d�����m���Ď����I�ɏ[�d���~�߂�@�\�͖����A�o�b�e���[�̂ق����[�d���i��œd���������Ȃ�Ɠd���𗬂��Ȃ��Ȃ鐫���ŁA����ɏ[�d������Ȃ��̂ɂȂ�Ɣ���ȏ�Ԃŗ������ςȂ��ł��B �@���ɂ́A�d���l�����Ȃ��Ȃ������Ƃ����m���ď[�d�������v���������Ēm�点��悤�Ȃ��̂�����܂��B �@�j�b�P�����f�[�d�r�p�̋}���[�d��͒�d�������Ł|���u���m�Ŗ��[�d�����o���ď[�d���~�߂܂��B �@24V�̃j�b�P�����f�[�d�r�p�b�N���ƒ�d�������ōő��32V���x�ȏ�̓d���������悤�Ƃ��܂��̂ŁA24V�̉��o�b�e���[�ɑ��ĉߏ�ȓd���������悤�Ə[�d��͓����܂��B �@�����牔�o�b�e���[�����[�d�ɂȂ��Ă��A����ȏ�ɓd���������ēd���𗬂����Ɠ����̂ŁA���܂��ɂ͉��o�b�e���[���ߓd���E�ߏ[�d�Ŕj��Ɏ���\��������܂��B �� �[�d�푤�ُ̈�d�r���o�p�̕ی��H�������āA�r���ŏ[�d���~�܂�ꍇ������܂� �@�d���ŏ[�d��Ɖ��o�b�e���[���q��������x�͏[�d�ł��܂����A�ˑR�o�b�e���[���唚������悤�Ȏ��͖����Ƃ͎v���܂����A�ˑR�ł͂Ȃ����Ȃ蔭�M���Ă���j���肵�āA���̗��_�t����юU�邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ͌���܂���̂ŁA�j�b�P�����f�[�d�r�p�̏[�d��ʼn��o�b�e���[���[�d����̂́A��قǗ��_�܂݂�ɂȂ肽�����ȊO�͂��Ȃ��ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@����ŁA�P����Ȃ̂ł����A�w���o�b�e���[�⎩���ԁE�o�C�N�E�D�ȂǃG���W�����̔��d�Ŏg�p����悤�ȗp�r�̃o�b�e���[�Ȃǂ̘b��̓��e�E������͂��������������B�x�ƒ��ӏ��������Ă���̂ɁA�Ȃ����o�b�e���[�̘b�̎��������̂ł����H �@��قǂ��ꂪ�����ɂȂ闝�R��������Ȃ̂��Ǝv���܂��B �@�����[������悤�ȁA���������R�����������������B ���Ԏ� 2012/3/9

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �j�b�P�����f�d�r���j�b�J�h�[�d��ŏ[�d���Ă����v�H | ||

|

�悾���Ă͌g�я[�d�̌��Őe�ɉ����L���������܂����B �V��������������Ă��������B�j�b�P�����f�d�r���j�b�J�h�[�d��ŏ[�d���Ă����v�ł��傤���B�����̋t�Ńj�J�h�d�r���j�b�P�����f�[�d��ŏ[�d���Ă����v�ł��傤���B �W���^ �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@���Ȃ��ł��������B �@�d�r��ɂ߂܂��B �@�j�b�P�����f�[�d�r�ƃj�J�h�[�d�r�̈Ⴂ�́A����������i��ɂ����܂����e�ʂ������܂��ɂQ�{���炢������ȏ�Ⴂ�܂��B �@�[�d�r�ɂ͏[�d�̍ۂɗ����Ă��ǂ��ő�d�������߂��Ă���A�K��ȏ�̓d���𗬂����ُ픭�M��j��̊댯��������A�j�Ȃ��Ă������̍\��������Ő��\����C�Ɉ����Ȃ�\��������܂��B �@�e�ʂ̏��Ȃ��j�J�h�[�d�r�ɁA�傫�ȗe�ʂ̃j�b�P�����f�[�d�r�p�̏[�d��ő傫�ȓd���𗬂��Ƃ����ւ�댯�ł��B �@�̂̃j�J�h�[�d�r�ɂ́u�}���[�d�Ή��i�v�Ɓu��Ή��i�v������A�d�r�̃{�f�B�ɏ[�d�d���Ə[�d���Ԃ��L����Ă��܂��B���̒l�ȏ�̋}���[�d������Ɩ{���Ɋ댯�ł�����A�Ԉ���ēd�r�̎d�l�ȏ�̋}���[�d�͂��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B �@���ɁA���[�d���ɉ��w�����ɂ��d���ω��̕ω��ʂ��j�J�h�[�d�r�͖�-10mV�ƋK�肳��Ă���̂ɑ��ăj�b�P�����f�[�d�r��-5mV�ł��B �@�j�J�h��p�[�d���-10mV�ω����鎖���m�F���Ď�����~���܂����A�����Ƀj�b�P�����f�[�d�r������Ɛ��������[�d�ɂȂ������Ƃ����m�ł������[�d���~�܂�Ȃ����ɂȂ��ēd�r��j������\��������܂��B �@���S�Ɏ~�܂�Ȃ��Ƃ܂ł͂䂩�Ȃ��Ă��E�E�A-10mV�������Č��m����܂łƂ��Ď��Ԃ��������āA���̊Ԃ͂����Ə[�d�d���𗬂����ςȂ��ɂȂ鎖�ŁA�ُ�Ȕ��M��d�r�̐��\����������\��������܂��ˁB �@�~�܂�Ȃ��Ɗ�Ȃ��̂ŁA�����Ă��̋}���[�d��ł�����ی�^�C�}�[���t���Ă��܂����A���ʂ͐v�Ώۓd�r�̗e�ʂ��[�d����̂ɑ���鎞�ԁ{�����x�Ɍ��߂��Ă���̂ŁA���Ƃ���700mAh�̃j�J�h�d�r�ɕt���ė����[�d��ł����������700�`1000mAh���x�̏[�d���ł��鎞�ԂŎ~�܂�悤�Ȑv�ł��B �@�܂�A700mAh����̃j�J�h�p�[�d��ō��嗬��2000�`2500mAh�̃j�b�P�����f�[�d�r���[�d���悤�Ƃ��Ă��A�����d�r����ɋ߂���Ԃł���Έ��̏[�d�Ŗ��[�d�ɂ͂Ȃ�܂���B �@�u�Ȃ�Q�`�R��[�d���������H�v�Ƃ������ɂȂ�܂����A������������[�d�����m�ł����ɖ\�������Ƃ������ƂŁA�Q��ځE�R��ڂ̏[�d���͂��߂����ɋ��R�����d�r�����[�d�e�ʒ��x�ɂȂ��Ă��Ă��A��������m�ł����ɂP��Ԃ��^�b�v���Ɖߏ[�d���ēd�r������錴���ɂȂ邱�Ƃ��\���ɂ��肦�܂��B �@���������F�X�ȗv��������܂�����A�u�j�J�h��p�v�u�j�b�P�����f��p�v�Ƃ���Ă���[�d��Ŏw��ȊO�̓d�r�͏[�d���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B �@�ߋ��ɔ�������Ă����胁�[�J�[�̏[�d��ł́A�u�j�J�h�^�j�b�P�����f���p�v�̂��̂���������܂��B �@�����������p�^�C�v�ł̓j�J�h�E�j�b�P�����f�̂ǂ���̓d�r�����Ă����S�ɏ[�d�ł���悤�Ȃ��ӂ�������Ă��܂�����A�[�d��̐������ɏ�����Ă���Ή��d�r(�e��)�ɍ��v����d�r�ł���j�J�h�E�j�b�P�����f�ɊW�Ȃ��[�d�ł��܂��B ���Ԏ� 2012/3/4

|

|

| ���e |

�����̂��L���������܂����B ����1�_�����悤�Ȏ���ł������������������Ƃ͎v���܂������������CREE��LED���C�g����ɓ���܂����B����ɂ͒P3�^�C�v��Uitra Flre AX 14500 1200mAh 3.7V��Li-ion�[�d�r��1�{�p�̏[�d�킪����܂����B�[�d��ɂ�Model:YH-001 INPUT:AC100-240V/47-63Hz OUTPUT:1.2V/370mA 3.6V/320mA�Ƃ���܂��B�t���̓d�r���L���ȊԂ͂����̂ł����A���߂ɂȂ����Ƃ���[�d���Ƀ��C�g���g�p�������̂ł��������P3�^�C�v��3.7V�[�d�r���Ȃ��Ȃ���ɓ���܂���B�����ł��̏[�d���1.2V�̃j�b�P�����f�[�d�r��j�b�J�h�d�r���[�d���Ă����v�ł��傤���B�[�d��ɂ�1.2V��OUTPUT�\�L������܂����̂ŁE�E�E�B�f�l�ł��̂ŁA�ǂ�����낵�����������肢���܂��B �W���^ �l

|

|

| ���Ԏ� |

�@��Ń^�C�g�������������l�����̓��e�Ō������Ȃ��̂ŁA���܂������̂�������e�ƈႤ�b���𑱂��Ȃ��ŗ~�����̂ł����A��̐l�̂��Ƃ͍l�����ɂ��������܂��B >�����ł��̏[�d���1.2V�̃j�b�P�����f�[�d�r��j�b�J�h�d�r���[�d���Ă����v�ł��傤�� �@�Ƃ̎��ł����A���̕\�L�Ȃ�ł������ȋC�����܂����A���͂��̏[�d��̐������[�J�[�ł��̔���ł�����܂���̂ŁA�{���ɂ���ŏ[�d���Ă����̂��̓��[�J�[�܂��͔̔��X�ɂ��₢���킹���������B  �@�����ɂ́A���`�E���[�d�r�E�j�J�h�^�j�b�P�����f�[�d�r�̋��p�[�d�킪�����Ă��܂��B

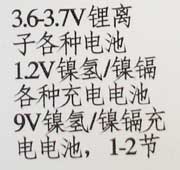

�@�����ɂ́A���`�E���[�d�r�E�j�J�h�^�j�b�P�����f�[�d�r�̋��p�[�d�킪�����Ă��܂��B�@�莝���̕i�Ȃ�E�����p����[ HG-103W9V�Ȃǂ͂����ŁA�p�b�P�[�W�\�ɂ́u�K��3.7V����(���Ɏ����ӂɗ�)�d�C�P��/�Q��/�T��/�V��/������/9V���d�r�v�ɍ����Ə�����Ă��܂��B �@���ɂ́u3.6-3.7V���`�E���d�r�A1.2V�j�J�h�E�j�b�P�����f�[�d�r�A9V�j�J�h�E�j�b�P�����f�[�d�r�ɑΉ��v�Ɩ��L����Ă��܂��B  �@�����������YH-001���������������̓d�r�ɑΉ��Ă�����[�d��Ȃ炢���ł��ˁB �@���ƁE�E�E14500���`�E���C�I���[�d�r����ɓ���ɂ����Ƃ̂��Ƃł����A������ł������Ă��܂����E�E�E �� �� �� �� �� �� �� ���Ԏ� 2012/3/5

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| eneloop�͒������œd�r�ɃL�Y���t���܂� | ||

|

�茳�̃X�g���{�ɃG�l���[�v�i�P�O�`�j������ƑS������������悤�ŁA�������o�����ꂷ��Ɠd�r�ɂ��Ȃ�L�Y���t���܂��B �������\�������Ă��A�T�C�Y�������ڂ̏[�d�r������Ǝv���܂��B �Q�A�R�Љ�Ă��������܂��H �܂��� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�G�l���[�v���T�C�Y�ɖ�肪����A�F�X�ȋ@��Ńg���u������������Ă���d�r�Ȃ̂ŁA���܂肻���������@��ł͎g�p�������߂ł��܂���B �@�u�d�r�̂ق���JIS�⍑�ۋK�i�ʂ�ɍ���Ă���A�@��̂ق��������v�Ƃ������ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A���ɃT�C�Y��肪�傫����������eneloop�Ȃǂ́A���ؓd�r�݂����ȁu��������̏����v�I�v�z�ō��ꂽ�A���n�ł̎g�p���l�������ɐ��\(�e��)�����ɌŎ����Đv���ꂽ���Ɉ����d�r�̗����Ǝv���Ă��܂��B �@�ŁA�u��������v�Ƃ����̂́A�d�r�����ɓ����^���o���`�̓d�r�{�b�N�X�ł̖��ł��ˁB �@�ŋߔ�������Ă���e�Ђ̓d�r�͎����Ă��Ȃ��̂Œ�����m��܂���̂łǂꂪ�����̂������߂ł��܂��A�̂̃j�J�h�[�d�r���W���t���i�������悤�Ȗ����@�ł悭�ueneloop�͒����v�Ƒ��k���܂����A���̏ꍇ�́u100�~�V���b�v��VOLCANO NZ���T�C�Y���������ň���������Ȃ��ŗǂ��ł���A�e�ʂ��t���j�J�h�d�r��600mAh�ɑ��Ė�{��1300mAh������܂����v�Ƃ����߂��Ă��܂��B �@�����Ă��̕��́A�d�r���X���X���Ɠ��ꂽ����o���邵�A�g�p���Ԃ���Q�{�ɂȂ��Ċ��ł��܂��B �@�J�����̃X�g���{�Ƃ������ł�����A�����烁�[�J�[���z�肳��Ă����d�r�̃^�C�v��e�ʂ��ǂꂭ�炢�̂��̂Ȃ̂����ɂ͂킩��܂��A�������[�J�[���������Ă���j�b�P�����f�[�d�r�ł����Ȃ��Ƃ��O�m���i�ȊO�Ȃ炻��قǒ����̓_�Ŗ��ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͖����Ǝv���܂��B �@���������O�m�ł��A�t�W��}�N�Z���ɋ�������Ă���2500mAh�^�C�v�̃j�b�P�����f�[�d�r�ł��Aeneloop���ƈ���������@��ł��������������炸�Ɏg���Ă��܂����B �@�[�d���G�{���^�ł����ɒ�������⑾������Ƃ����b�͕��������Ƃ�����܂���B �@�ŋ߂͍������[�J�[�e�Ђ���eneloop�Ɏ����d�r��������������Ă��܂��̂ŁA���������d�r���Ă������̋@��(���ꂾ���͎��ɂ͂킩��Ȃ�)�ł͎g���邩�����Ă݂Ă͂������ł��傤���B ���Ԏ� 2012/3/1

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �����̂ň����ς܂����� | ||

|

�j�b�J�h�d�r��T���Ă���܂��B �X�^���_�[�h�������@�̃o�b�e���[�p�b�N�uCNB821�v�����Y���~�ɔ�����փo�b�e���[�Ə[�d������ɍ��z�o��ׁ̈A�Z�������������Ă���܂��B�����d�r�̓T�����[���J�h�j�J�Ō^��3KR�B�i�d�l3.6V1200mA�E�傫��42�~51�~17mm�j�������̒T�����������̂�������Ȃ��̂ł��B �g�d�r�������͔��c�t���p�^�u�����铯���i�̏������肢���܂��B doraneko �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�O�m���g�ݍ��ݐ�p�J�h�j�J�[�d�r3KR-xxxx�^�͊��ɐ����I�����Ă��邽�߁A����͍���ł��傤�B (���[�ƁA��������Ώ���Ȃ�o�Ă��܂�����) �@3KR�ɂ���������ނ�����܂�����A����3KR-1200xxx(xxx�͍X�Ɏ}��)���Ƃ͎v���܂����A�}�Ԃ܂Ő������킩��Ȃ��ƃT�C�Y(�傫��)��������肷�邩������܂���ˁB (1) �f����[CNB821]�� �@�X�^���_�[�h�̃o�b�e���[�p�b�NCNB821�͂܂����ʍɂ͖L�x�ŁA������ł������Ă��܂��B �@�����@�X�A�l�b�g�ȂǂŔ����܂�����A���̂����ɕK�v�Ȍ������������߂ɂȂ�H (2) �Z�������Ǝ҂ɑ�փZ��������Ă��炤 �@���Ƃ��������ł͎O�m3KR�̌����T�[�r�X���s���Ă��܂��B �@�Z�������~�����̂ł�����������Ǝ҂ɔ�������Ă݂ẮH >�傫��42�~51�~17mm �@������Ƃ��������傫���ŁE�E�E�����l�p���`�̃j�J�h�E�Z���Ȃ������Ƃ����������������̂ŁA���������Z���͒T���Ă��o�Ă��Ȃ���Ȃ����Ǝv���܂��B �@��قǓ���Ȍ`�Ȃ̂ł��傤�ˁB �@���ʂ͒��axx�~���~����xx�~���Ȃǂŕ\����u�~���`�v�Z���������Ă���Ǝv���̂ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2012/2/26

|

|

| ���e 3/1 |

CNB821�Ȃ�Z�������o���܂���I +1000�~�ŗe�ʂ�1200mAH����2100mAH�ɑ啝�ɑ��ʉ\�ł� http://www.batt.jp/?pid=35619833 (������]) �l

|

|

| ���e 3/9 |

���ʍɍw�����������܂��B ���肪�Ƃ��������܂��B doraneko �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| �[��d�͗��p�̂��߁A�d���A�V�X�g���]�ԗp��Li-ion�o�b�e���[���g������ | ||

|

�o�b��s�u�p�̒~�d�r�i�[��d�͗��p�j�Ƃ��āA�d���A�V�X�g���]�ԗp�̃��`�E���C�I���o�b�e���[����P�O�O�u�����̂ł����A�����Ԃ̂Q�SV�C���o�[�^�[���g�p���鎖�͉\�ł��傤���H �^�C�}�[��23���`07���ɏ[�d(9�~/1Kwh�j���āA���z�����d���ԑ�(48�~/1Kwh�Ŕ��d�j�ɃC���o�[�^�[�o�͂���PC/TV���쓮�������Ǝv���܂��B ���K �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�d�C�I�ɂ͉\���Ǝv���܂��B �� �����ł́A�d���A�V�X�g���]�Ԃ̃o�b�e���[�́A�[�q�̂R�{�ڂ̔z����Ή��[�d��E���]�ԂƐڑ����Ȃ��Ɛ���Ɏg�p�ł��Ȃ��Ƃ������͕ʖ��Ƃ��Ęb��i�߂܂��B �@�d���A�V�X�g���]�ԗp��Li-ion�o�b�e���ł́A25.2V�^�C�v��4�`8Ah���炢�̗e�ʂ̂��̂��悭�g���Ă���悤�ł��B�ő傾��12Ah�Ƃ��̑�e�ʂ̕��������o�Ă���悤�ł��ˁB �@25.2V/8Ah�^�C�v�Œ~������d�͗ʂ���200Wh�ł��B �@DC24V��AC100V�̃C���o�[�^�̌�����70�`90%���x�ŁA�����Ƃ���80%���Ƃ��Ė�160Wh���x�̓d�͎͂g�������ł��B �@�d���A�V�X�g���]�ԂŎg�����Ȃ̂ŁA���g�̃Z���͑�d���p�̂��̂��g���Ă���Ƃ͎v���܂����A���S�̂��߂Ɏg�p����ۂɂ͓d����1C���Ď��o���Ȃ��悤�ɂ����ق�������ł��傤�B �@25.2V/8Ah�^�C�v�Ȃ�8A�ȏ�ł̎g�p�͂��Ȃ����Ƃ��āA25V/8A(200W)���������ẴC���o�[�^�̌�����80%���Ƃ����160W�̏o�͂������܂�����A�C���o�[�^�̘A���ő募���\�͂���������͍ő��150�`160W���x�̋@��܂ʼn^�]�ł��܂��B �@�A��1C�Ȃ�ēd���Ŏg���A�g���鎞�Ԃ͂������̂P���Ԃł����ǁB �@8Ah�^�C�v�̃o�b�e���[�ŁA40W���x��TV/PC���g���̂Ȃ��S�������炢�͎g�������ł��ˁB �� �ŗǂ̏ꍇ�̑z��l�ł��B�ϊ������₻�̑��̖��ł����ƒZ�������l�����܂��B �@�d�C�����I�ɂ͂ǂ��ł��傤�H �@�[�d��̌����Ƃ��A�d�C�I�ȍׂ��ȕ��������āE�E�E�A8Ah�^�C�v�̃o�b�e���[�[�d����̂���200Wh�̓d�͂��g�����Ƃ��܂��傤�B �@�����d�́E�[��d�͗�����9�~17�K/1KWh�~200Wh��1.834�~������܂��B �@���āA���̗��߂��d�C���g���ꍇ�A��ŏ������悤����160Wh�̓d�͂����ۂ̋@��Ŏg�p�ł���Ƃ��܂��B �@�����d�́E�]�ʓd��B���Ƒ��i�K������17�~87�K/1KWh�A���i�K������22�~86�K/1KWh�A��O�i�K������24�~13�K/1KWh�ƂȂ��Ă��܂�����A������悭���Ă͂܂�ł��낤���i�K����22�~86�K/1KWh�Ōv�Z����160Wh������3.658�~���ʏ�̃R���Z���g����@����������̓d�C��ł��B �@�Ȃ������Ɂu���z�����d���ԑ�(48�~/1Kwh�Ŕ��d�j�v�����Ă͂߂Ă���������̂��͗����ɋꂵ�݂܂��B �@�܂����A���]�ԗp�o�b�e���[�ɗ��߂��d�C�d�n���ɓ����킯���Ⴀ��܂����B �@���āA������3.658�~�Ԃ�̓d�͂��g���̂ɏ[�d�ɂ͐[��d�͂�1.834�~�x�����܂�����A���Ԃ̒ʏ�d�͂��g�������̓d�C�����1.824�~���g�N�I�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@��50�����d�C���ߖ�ł��܂��ˁI �@�ł��E�E�E���̂��߂ɂ�Li-ion�o�b�e���[�����Ղ����Ă䂭��ł���ˁH �@�ʏ�^��Li-ion�o�b�e���[�ŃT�C�N����������300�`500���B �@�d���A�V�X�g���]�ԗp�ōŋߏo�Ă����������^�ŃT�C�N����������750�`900���B(�A�����l�i������) �@�ŁA�o�b�e���[���g�p���i�ނƗe�ʂ���������������܂�����A�g���I���̍��ɂ͏�L�̌v�Z��Ŏg���Ă���8Ah�̃o�b�e���[��8Ah���g����킯�������A�������x�Ɍ����Ă��邩������܂���B �@�܂����̂ւ�̗����̓o�b�e���[�̃��[�J�[�E��ނȂǂɂ���đ����Ⴄ�̂ōׂ��Ȑ��l�ł͏o���܂��A�������\��������܂���Li-ion�[�d�r���t���e�ʂ�500��g�����Ɖ��肵�܂��傤�B �@�d���A�V�X�g���]�ԗp��8Ah�^�C�v�̃o�b�e���[�̂��������̎s�̉��i��������x�͕�������܂�����A�������R���~�Ɖ��肵�܂��傤�B �@�Ƃ������ŁA�������ł���500��g�p����̂Ƀo�b�e���[�̏��Օi���i�͂R���~�A�܂��P��̎g�p��60�~�̏��Ջ��z���������v�Z�ł��B �@�����I 1.834�~���������߂�60�~���x�����v�Z�I �@����Ɉ��t���Ɏg���Ƃ��āA ����̎g�p��58.166�~�������鑕�u�I

��N�̎g�p�łQ���P��230�~�������鑕�u�I

�� ���l�͂����܂ł��Ȃ��G�c�Ɋۂ߂����̂ł�

�@���͂�����u�d�C��呹���u�v�Ɩ��t�������Ǝv���܂��B �@�ЊQ���⎖�̒�d�̏ꍇ�̂��߂ɁA(�ӂ���g���Ă���)�d���A�V�X�g���]�Ԃ̃o�b�e���[����TV/PC�����̂ɁA�ً}�d���Ƃ��ăC���o�[�^��ڑ����Ďg�������A�Ƃ��Ȃ������܂œd�C�I�ɂ�24V�o�b�e���[�̂����Ɏg�������x�ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂����A�����[��d�͂��Ԃɒ~�d���āA�d�C��̍������ԂɎg�������Ƃ������ȗp�r�ł������̂���]�̎g�����ł͕s�����ł����A�����������u�Ƃ��Ă͐ݔ��������ߖ�z�Ɍ������悤�ȋ@��͂��܂̂Ƃ��됢�ԂŌ������Ƃ�����܂���B �@�܂��A���z�����d�ȂǂŔ��d�����d�C��d�͉�Ђ�������鐧�x���o���Ă���u�����[��d�͂�~�d���āA���Ԃɔ��d������E�n�E�n�I�A�����������u�͍��Ȃ����H�v�Ƃ����悤�Ȗ��̂悤�Ȃ��b�����������Ŏ��ɂ��܂����A���u����l����Ƃ܂��ɖ��̂��b���ł��ˁB ���Ԏ� 2012/2/20

|

|

| ���e 2/24 |

���L���������܂����B �������Ȃ������_���������l�ł��̂ŁA���������Ē����܂��B >�Ȃ������Ɂu���z�����d���ԑ�(48�~/1Kwh�Ŕ��d�j�v�����Ă͂� >�Ă���������̂��͗����ɋꂵ�݂܂��B ���ɁA���z�����d���s���Ă��āA���d(48�~/1Kwh�Ŕ��d�j����PC��TV���g�p����d�͂�d���A�V�X�g���]�ԁi�w���\��j�̃o�b�e���[����̓d�͂Řd���\��ł��B �d�C�I�ɂ͉\�Ƃ̂��ł��̂ŁA�u���[�L�t���̕����w�����āA���̃o�b�e���[�����p�������Ǝv���܂��B �[�d�d�r�t���̉t��TV�����i������܂�������A�߂������ɂ�AC100V�C���o�[�^�[�o�͕t���̓d���A�V�X�g���]�ԁi�[�d��j����������邩������Ȃ��H�Ǝv���Ă��܂��B ���A�L���������܂����B ���K �l

|

|

| ���e 2/25 |

�@Panasonic����ƒ�p�̑��z�����d�ŏ[�d���āA�ƒ����AC100V�������o����~�d�r�V�X�e������������܂���I �@200���~�ʂ������ł����ǁA���ɑ��z���V�X�e��������Ă��閶�K�l�ɂ͂��������o��ᖳ���ł��ˁ[w �@�d�����]�Ԃ��ʂȂ��Ɉ����ł���www (������]) �l

|

|

| ���e 2/25 |

���K ����A�ᔻ�߂������ł����ꌾ�B �Ǘ��l����́A�����[��d�͎��ԑтɏ[�d���āA���z�Ŕ��d���锭�z���A���݂̋Z�p�ł͌o�ϓI�ł͂Ȃ��Ƃ̐����ňÂɔᔻ����Ă���̂ł��B �N�������A���d�o����Ηǂ��̂ł����A�����I�ɏo���Ȃ��ꍇ���������ƁA �⏕���ƁA���̃��[�U�[�̕��S�Ő��藧���x�ł��鎖���l����A�킴�킴�d���A�V�X�g���]�Ԃ̏[�d�r�����g���Ă܂Őߓd�����K�v�͖����Ǝv���܂��B �o�ϓI�łȂ����́A���ǁA�G�R�ł͖����Ǝv���܂��B ���炵�܂����B ����̂�� �l

|

|

| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | ||

| ����@�̃o�b�e���[�ɏ[�d�ł��Ȃ� | ||

|

�͂��߂܂��ă��b�V�[�Ɛ\���܂��B ��낵�����肢���܂��B ����@�̃o�b�e���[�ɏ[�d������ĂȂ��悤�ő��k���܂����B ��H�I�ɂ͏[�d�R�C�����t���C�z�C�[���̓����ԑ̂ɌŒ肳��Ă��Ă��̎�����t���C�z�C�[���ɕt���Ă��鎥����]���Ă܂��B ����Ō𗬂����ă��N�`�t�@�C���[���M�����^�Œ����ɂ��ăo�b�e���[�ɏ[�d�����H�ł��B ���[�J�[�̓_�����@�͊e���i�̒�R�l����������Ƃ̎��ŏ[�d�R�C���A���N�`�t�@�C���[���M�����^���ɐV�i���w�����Ē�R�l���K����Ȃ�ł����A�C�h�����O�łTV���x�A�A�N�Z���S�J�łVV���x�������d���Ă܂���B �P�QV�̃o�b�e���[�Ȃ̂ŏ[�d�͖����ȏ�Ԃł��B �s�nj��̓_�����@����܂��H ���̉�����������z���ׂĂ��s�ljӏ����킩�炸�����Ă܂��B ��낵�����肢���܂��B ���b�V�[ �l

|

||

| ���Ԏ� |

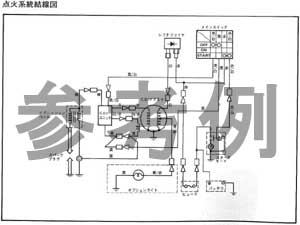

�@���[�ƁA����̓o�b�e���[�����������łU�u���x�܂œd�����������Ă���Ƃ��A���������̏�ł͖����ł���ˁH �@�o�b�e���[���O���ăo�b�e���[�P�̂Ōv������A�o�b�e���[��12V�O��̓d��������Ƃ����O��ł��ˁB  �@��ʓI�ȃG���W���̔��d�R�C���܂��̉�H�͉E�}�̂悤�ɂȂ��Ă���͂��Ȃ̂ŁA����������H���Ƃ��Ęb��i�߂܂��B

�@��ʓI�ȃG���W���̔��d�R�C���܂��̉�H�͉E�}�̂悤�ɂȂ��Ă���͂��Ȃ̂ŁA����������H���Ƃ��Ęb��i�߂܂��B�@�G���W���̉�]�ŃW�F�l���[�^�[���̔��d�R�C���Ǝ��̓����ŃR�C���Ɍ𗬂̓d�����������܂��B �@���̌𗬓d�������N�`�t�@�C���[(������)�Œ���(����)�ɐ������A���M�����[�^��H�̓����ň��̓d��(14.5V���x)�ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤���߂��܂��B �@��ʓI�Ȑ��i���ƃ��N�`�t�@�C���[�ƃ��M�����[�^�[�͍��킹�ĂP�̑��u�ɂȂ��Ă��镨���قƂ�ǂ̂悤�ł��B(���N�`�t�@�C���[��H�̒��ɓd��������H�̕��i���g�ݍ��킳���Ă��邽��) �@���̂悤�ȓd�����u�ŏo�͂��\���ɏo�Ă��Ȃ��̂ł���A�W�F�l���[�^�[�R�C�����̕s����A���N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[���u�̕s����A����Ƃ��r���̔z����Ԃ�o�C�N���ɑ����{�f�B�A�[�X�̖�肩�E�E�E�A���̂R���炢���l�������Ȍ̏ጴ���ł��B  �@�܂��̓W�F�l���[�^�[�R�C���̕s�ǁA�܂��͎��̎㉻�A�R�C������̔z���̕s�ǂȂǁA���d�@�Ɋւ�镔���̃e�X�g�ł��B

�@�܂��̓W�F�l���[�^�[�R�C���̕s�ǁA�܂��͎��̎㉻�A�R�C������̔z���̕s�ǂȂǁA���d�@�Ɋւ�镔���̃e�X�g�ł��B�@�W�F�l���[�^�[����o�Ă���R�{�̃P�[�u�����瑼�S�Ă̑��u���O���܂��B �@�o�b�e���[�͏���@�{�̑��Ɛڑ����Ă����Ȃ��ƃG���W�����n�����Ȃ���������܂���̂ŁA�l�����Ă��������B �@�R�{�̃P�[�u���̂����Q�{�Ɂu12V/10W���x�̓d���v�ƃe�X�^�[���q���܂��B �@�e�X�^�[�̃����W�́u�𗬁E�d��(AC V)�v�����W�ŁA�ŏ���AC 100V�ȏ�̃����W�ɂ��Ă����܂��B �@���d�R�C���͕��ׂ�ڑ����Ă��Ȃ��ƁA���d���ɂ�100V�ȏ�(�ő吔�S�u)�̍��d�������܂��B �@���������Ƃ���ɂނ�݂ɐG�ꂽ�犴�d���܂����A�e�X�^�[�̓��͓d��(�ی삳��Ă���ő�l)���Ă��܂��ƃe�X�^�[��j�����܂��B �@�����������ƂɂȂ�Ȃ��悤�A�d��������镉��(���̏ꍇ�d��)��ڑ����č��d���̔�����h�~���܂��B �@�G���W���������ēd��������A�e�X�^�[�œd���ɂ������Ă���d�����v��ƌ�15V�ȏ゠��R�C���E���d�@�\�͐���ł��B �@�A�C�h�����O���ɂ͓d���͏����Ⴂ��������܂��A��]�����グ�ď\���ȓd���ɂȂ�Ή^�]���ɏ[�d�ł���Ǝv���܂��B �@�W�F�l���[�^�[����͂R�{�̔z�����o�Ă��܂��̂ŁA�R�g�̑g�ݍ��킹���ł��܂��̂łR�g�����肵�Đ��킩�m�F���܂��B �@�����d�����\���ɏo�Ă��Ȃ���A�R�C�������A�܂��͉��炩�̋@�B�I�ȗł��イ�Ԃ�ɔ��d�ł��Ă��Ȃ��\��������܂��B �@�W�F�l���[�^�[������ɔ��d���Ă���A���̓��N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[�̌̏ᔻ��ł��B  �@�W�F�l���[�^�[�̂R�{�̔z���Ƀ��N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[��ڑ����܂��B

�@�W�F�l���[�^�[�̂R�{�̔z���Ƀ��N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[��ڑ����܂��B�@���N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[�̏o�͔z��(�{�Ɓ|�̂Q�{)��1000��F/25V(�܂���35V�i)��ڑ����܂��B �@����̓��N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[�̏o�͔͂��d���ꂽ�𗬂����������̖����ł���A�������e�X�^�[�Ōv��Ǝ��ۂ̍ō��d���ł͂Ȃ��A���ϒl�ɋ߂��d���A���Ȃ킿�ō��l��50�`70%���炢�̓d�������\������Ȃ������ł��B �@���M�����[�^�[�ōő�14.5V���x�̓����J�b�g���ꂽ�������ƁA�J�b�g�d���ɒB���Ă��Ȃ����Ԃ͂�����Ⴂ�d���Ȃ̂ŁA�e�X�^�[���Œ����d���𑪂��Ă����҂����l��菬�����d�����������܂����B �@�{���̓I�V���X�R�[�v�ȂǂŌ𗬁E�����̔g�`���ϑ����Ȃ��Ǝ��ۂɉ����N���Ă���̂��킩��Ȃ��̂ł����A�������R���f���T�ŕ�������Ɩ����ׂ̏ꍇ�͖����̍ő�d���܂ŏ[�d�����̂ŁA���M�����[�^�̍ő�o�͓d���͑���܂��B �@����Ŗ������̏o�͂�14.5V�O��ł���A���d�����d�͂̓��M�����[�^����͍ő�14.5V�ɐ������ꂽ�������o�͂������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B �@�A���A�g�`�����������Ƃ��A�ő�d���̏o�͊��Ԃ��ُ�ɒZ���Ƃ��A���������̏�͂��ꂾ���ł͔������܂���B �@�����̊��Ԃł�14.5V�ɂȂ�p���X���o�Ă���ƃR���f���T��14.5V�ɏ[�d�����̂ł�����B �@���̃e�X�g�ł̓��M�����[�^�̓d�������@�\�������Ă��邩�̎����܂łł��B �@�����W�F�l���[�^�R�C��������ɍ����d�����ł��Ă��āA���M�����[�^�̏o�͂�14.5V�܂ŏオ��Ȃ��Ȃ烌�N�`�t�@�C���[�^���M�����[�^�[�̌̏�ł��B  �@���ɁA��قǎg����12V�d�����R���f���T�ɕ���ɐڑ����܂��B