| ||||||||||

|

|

| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |

��H�E�f���L�E����

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

���� ���̃y�[�W��2010�N�㔼�̃��O�ł� ����

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B

�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B

�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B

|

�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |

�y�ꗗ�z

�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�

|

��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |

|

�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

���� ���̃y�[�W��2010�N�㔼�̃��O�ł� ����

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

| 2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H | |||

|

�����y�����q�����Ď������ɖ𗧂����Ē����Ă��܂� 08/10/17�@�́i�C�ӓd���Ōx��LED�_���j��H�ł����Z���T�[���C�g�i�UV�d�l�j�O�ɓ��ڂ��Ĕ��ɋ�悭���S���Ďg�p���Ă��܂����ALED�i�ԁj�̓v�����^�[�̃C���N�J�[�g���b�W�̌�K���� ��������SMD��Ձi8�~���p�j���ƃe�[�v�Œ���t���Ă��܂��A�z����IC�̃{���f�C���O���C���[���ǂ��ɋɍא����n���_���Ă��܂� ����@��̍X�V�ŐV�^�Z���T�[���C�g�v�������̂ł����d�����P�O�~3�{�d�l�ƂȂ荡�܂ł̌x��LED�ł͍쓮���܂��� �F�X���s����̖����ł��������͊J���̌��E�������܂��� ���Z�������ƂƂ͎v���܂���3.6V�d�l�A2.4���d�l�̉�H�}�����������肢���܂� �G�S������ �l>

|

|||

| ���Ԏ� |

�@���ɉߋ����O�Ɉړ����Ă���L���ɑ��āu�d����ς�����H�}����Ă��������v�Ƃ�����������͊�{�I�Ɏt���Ă��܂���B �@����́A���̃R�[�i�[�͈�x������H�ɂ͐��������Ă��܂����A�Q�l�ɂȂ��H�}�����ɂ���u����������R�ɉ��ς��āA�������̖ړI�ɂ��킹����������Ă��������v�Ƃ����X�^���X������ł��B �@�d�q��H�ʼn����~�������̂������ꍇ�́A�Q�l�ɂȂ鎑�������Ă������ł�������p����̂����ʂ̂������ƁB �@���x�������悤�ȉ�H��g�ݗ��ĂāA�������Ă����H�}��(HP�Ō��J�ł���悤��CG��)�����A�܂������悤�ȋL���������ق��̐g�ɂȂ��Ă��������B (���������Z�ł��Ԏ��ł����˂�Ƃ����ɏ������Ă��鎞�ɁA���������ӂ��ɐ_�o���t���ł���悤�ȓ��e�����ꂽ��������_�I�ɎQ���Ă��܂��܂���) �@xxV�ɂȂ�����LED���_������Ƃ���������Ƃ����n���̂�����ɓ�����̂͂��ꂪ�Ō�ɂ������Ǝv���܂��B  �@����������H�͂����������ڂ��Đ������Ă��܂��̂ŁA����͏ڂ��������͖����Ƃ����Ă��������܂��B �@���̉�H�ւ̎���A���ӌ��Ȃǂ̃��X�E���e�����܂���B ���Ԏ� 2010/11/27

|

||

| ���e 12/2 |

���Z���������ɂ������������܂��ėL��������܂��� ��������Ɏ��|���肽���Ǝv���܂� �ډ��A�Z���T�[���C�g�������߂����ĕ\�ʎ����^�i�f�W�^���A�A�i���O�j�̎��쒆�ł���܂� �H���̃v���g�^�C�vSMD��Ղ͎��Ɏg���₷���ł� �\���x��܂��������͂UZP1�A�UC6,�UD6�A�W�O�V���̐^��ǐ���� �d�g���N�̂Ȃ�̂͂ĂŌ�����܂� �Q���}�A�V���R�����悭�������ʂ܂܋����������Ă��܂��� �T�O�N�Ԃ�Ƀn���_�̏L�����v���o�����Ă��ꂽ�u�C�̖����v�l�ɐ[�������Ɗ��ӂ��o���܂��� ���ꂩ�����������L�������҂��Ă���܂� �{���ɗL��������܂��� �G�S������ �l

|

||

| AC100V�h�����̉�]���𐧌䂵���� | |||

|

�͂��߂܂��āA�X�������肢�������܂��B �P�O�O�u�n���h�h�����Ɋւ��Ď���Ȃ̂ł����g�p���Ă���h�����̓X�s�[�h�R���g���[�����t���Ă��Ȃ����̂ł��B �쓮��(ON)�Ƀh�����̉�]�����傶��ɏオ��悤�ɂ������̂ł����ǂ̂悤�ɂ���悢�ł��傤���A7�b�Ԃ�MAX�ɂȂ�悤�ɂ������̂ł��B ���������������A���肢�������܂��B ������������52 �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�����ւ�\�������܂��A���ߕ����悭���ǂ݂ɂȂ��Ă���������Ȃ��悤�ł��̂ŁA���߂Ă����ɏ������Ă��������܂��B

�@���̒ʂ�A�������ł����˂܂��̂ł��������������B �@�܂�����]����������s�̕i���d�C�X�Ȃǂł͔����Ă��܂���B �@���̃g�s�b�N�͈����Ԍo�ߌ�ɍ폜�������܂��B ���Ԏ� 2010/11/26

|

||

| �ԁE�R���v�̕\�������킹����� | |||

|

�͂��߂܂��ā@���₳���Ă��������B �I�[�g�o�C�̔R�����[�^�[�ɂ��Ă��������������B 30�N�قǑO�̃I�[�g�o�C�̔R���v�ł� ���[�^�[�𑽋@��̂��̂Ɍ������܂��� �\�����ƃZ���T�[���̃}�b�`���O�����܂��� 12�{���g�����[�^�[���ɓ��肻������Z���T�[�ւ�5�{���g����������Ă��܂��B �Z���T�[�̓t���[�g���g�����ϒ�R�Œ�R�l�������łP�R�I�[������P�R�O�I�[���܂ł͈̔͂ŏ㉺�������܂��B �o�͂����d���͂O�{���g�`�R.�U�{���g�@����������l�ł� �ǂ����A���̏o�͓d�����O.�R�`�O.�T�{���g�قnj�������ƂقړK���ȓd���ɂȂ�悤�Ȃ̂ł������̌������@���킩��܂���B �����܂������̑f�l�Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ��f�l�ɂ��킩��悤�ɂ����������Ə�����܂��B �p�J�X�P �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@��R�l�̕ς��R���Z���T�[�Ƃ����ƁA��ʂ�t���[�g�̕t�����ϒ�R�̂��̂��Ԃ�o�C�N�ł͂悭�g���Ă���悤�ł��B �@���͔R���^���N���o���������͖����̂Ŏ������������Ƃ͖����̂ł����A�l�b�g�Œ��ׂ�Ǝʐ^�Ȃǂ������̂łƂĂ��P���ȍ\���ł��邱�Ƃ��킩��܂��B �@����ɑ��āA���g���̃��[�^�[���j�b�g�͓����d���d����5V�n�œ��삵�Ă��āA�R���Z���T�[�̒�R�l�̕ω������Ă���悤�Ȃ̂Œ�R�l�ƃ��[�^�[�̕\�������킹��ɂ̓Z���T�[�̒�R�l��ς���̂��ł������������ł����A�Z���T�[��������������킯�ɂ��䂩�Ȃ��ł��傤����O�t���̕��i�łȂ�Ƃ��߂��l�ɂȂ�悤�ɂ��Ă݂܂��傤�B  �@�ԁE�o�C�N�̔R�����[�^�[�̉�H�E�ڑ��͑�G�c�ɏ����ĉE�}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ԁE�o�C�N�̔R�����[�^�[�̉�H�E�ڑ��͑�G�c�ɏ����ĉE�}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�@�}����130����13���͍��m�点��������R�l�ŁA�ŋ߂̎Ԏ�ł͎g���Ă��Ȃ���R�l�̔R���Z���T�[�̂悤�ł��B �@�o�b�e���[��12V�d���A�܂��͍��g�p�̃��[�^�[�̂悤�Ƀ��[�^�[�̒��ɒ�d���d����H�������Ă��ăo�b�e���[�d���̕ϓ��ɉe�����Ȃ������d������̓d�����A�d���v(���[�^�[)�Ɠd��������R(R)��g�ݍ��킹���u�d�������H�v�����C���̃��[�^�[��H�ŁA���̉�H�ɒ���Ɂu�R���Z���T�[�v���q������H�ɗ����d���l��R���̎c�ʂƂ��ĕ\�����܂��B �@�^���N���̔R�������Ȃ��ƃZ���T�[�̒�R�l���傫���d��������ɂ����A�c�ʂ������ƒ�R�l���������Ȃ��ēd������������܂��B �@�u�o�͂����d���́v�u�قړK���ȓd���v�Ȃǂ��d���ɒ��ڂ���Ă���悤�ł����A�R���̗ʂ͓d���ł͂Ȃ��d���Ŋ��m����V�X�e���ł��B �@�ł��A����̖��ł͓d���l�Ȃǂ��v���Ē����͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA�Z���T�[�̒�R�l�Ƃ����̓d���l�������������������Ńf�[�^�͏o�����܂�������A��������ɂǂ�����������������S�Ă킩��܂��B �� �R�����[�^�[�̓�����R��m�� �@�܂��ŏ��ɁA���̔R���v�̓d���v�Ɠd��������R�̍��v��R�l��m��Ȃ��Ɖ����v�Z���ł��܂���B �@�����ł��������������R�����[�^�[�̓�����RRa�����߂܂��B  �@�d���d����5V�ŁA�Z���T�[�̒�R�l(Rb)��130���̎��ɃZ���T�[�[�q�̓d����3.6V�ɂȂ�ꍇ�A�E�}�̂悤�ȉ�H�ƂȂ�A�e��R�̒�R�l�E�d���̊W��

�@�d���d����5V�ŁA�Z���T�[�̒�R�l(Rb)��130���̎��ɃZ���T�[�[�q�̓d����3.6V�ɂȂ�ꍇ�A�E�}�̂悤�ȉ�H�ƂȂ�A�e��R�̒�R�l�E�d���̊W�� �ɂȂ�܂��̂ŁA�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ɠ�����܂��B

�ɂȂ�܂��̂ŁA�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ɠ�����܂��B�@���ꂪ�킩������ɗ����d���l������Ƃ͕ς��āA�������c�ʂ�\������悤�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@���A���̌v�Z�͂����܂ŔR�����[�^�[���]�����炠��悤�ȓd���v�����̂��̂ŁA�R���c�ʃZ���T�[�̒�R�l�ړd���𗬂��Čv������P���ȕ��@�̏ꍇ�݂̂ł��B �@�ŋ߂̃f�W�^�����[�^�[�ł������悤�ȓ�����H�Œ�R�l���v�镨������܂����AA/D�ϊ���H�ɂ����ƕ��G�ȕϊ���H���g���Ă���ꍇ�ɂ͂��̂悤�ɒP���ɓ�����R���v�Z�ł��Ȃ����́A������R�Ƃ����T�O�ł͍l�����Ȃ����̂�����܂��B �� �R���Z���T�[�̕�l��m�� �@���āA����́u�Z���T�[�[�q�̓d����0.3�`0.5V�قlj�����Ɛ������\���ɂȂ��v�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA��������ɂ͉����ǂ̂悤�ɂ��邩�l���Ă䂫�܂��B  �@�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ƃ킩��܂����̂ŁA����ǂ��c�ʂO(EMPTY)�ƕ\�����鎞�ɒ[�q�d���͂���]��3.6V - (0.3�`0.6V)�ɂȂ�Z���T�[��R�l�����߂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ƃ킩��܂����̂ŁA����ǂ��c�ʂO(EMPTY)�ƕ\�����鎞�ɒ[�q�d���͂���]��3.6V - (0.3�`0.6V)�ɂȂ�Z���T�[��R�l�����߂邱�Ƃɂ��܂��B�@�E�}�̋��߂�����RRb���ɂ͎��� �@��90���ł����A��90�`100���ŔR�����J���ƕ\������Ƃ������Ƃ́E�E�E����w���ɂȂ�ꂽ�R�����[�^�[�́u100���^�C�v�v�ƌĂ��K�i�i�ł͂Ȃ��ł����H �� �R���Z���T�[������������@�E�l��m�� �@�v�Z���瓱�������l�ɂ��킹��Ӗ��ł��A100���^�C�v�̃��[�^�[�ɍ��킹��Ӗ��ł��A�ǂ���ł��u�R���Z���T�[�̒�R�l��(�ő�)130����90���ɕύX(����)�����v�Ƃ����������j������ƌł܂�܂����B �@�Z���T�[�̒�R�l��Ⴍ����ɂ́A��R�����ɂȂ��ō�����R�l��Ⴍ���܂��B  �@��R�����ɂȂ����Ƃ��̍�����RRx�͉E�}�̂悤�Ȍv�Z���ŕ\����܂��B

�@��R�����ɂȂ����Ƃ��̍�����RRx�͉E�}�̂悤�Ȍv�Z���ŕ\����܂��B�@����͂Q�̒�R�l����Rx�����߂�̂ł͂Ȃ��A�����̈�̒�R(R2)�ɐV�K�ɒ�R(R1)���������Ē�R�l������������ɂ͐V�K�̒�R(R1)�͉������K�v�����v�Z���邱�ƂɂȂ�܂��B �@����R1�����߂邽�߂�  �ƕό`���āA �ƕό`���āA �ɂȂ� �ɂȂ��@290���Y�o���̒�R�͖����̂ŁA�s�̂̌Œ��R��270����300����R���Z���T�[�ƕ���ɂƂ����ΖړI�̕\���ɋ߂Â��邱�Ƃ��ł��܂��B �@270���{20���̒����290���ł������ł����A�{����290���ł��傤�ǂ����̂��͕s���ł��B �� �ύX�l���ς����A���R�ɒ��߂ł���悤�ɂ���  �@�Œ��R���g�p�����A���Œ��R(�{�����[��)�Œ�R�l���ςł���悤�ɂ���Ύ��R�ɒ��߂ł���悤�ɂȂ�܂��̂ŁA�E�}�̂悤��200���̔��Œ��R��200���̒�R��200���`400���̊Ԃʼnςł���悤�ɂ���ΔR���Z���T�[�ƕ����98�`78���̊ԂŒ��߂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B

�@�Œ��R���g�p�����A���Œ��R(�{�����[��)�Œ�R�l���ςł���悤�ɂ���Ύ��R�ɒ��߂ł���悤�ɂȂ�܂��̂ŁA�E�}�̂悤��200���̔��Œ��R��200���̒�R��200���`400���̊Ԃʼnςł���悤�ɂ���ΔR���Z���T�[�ƕ����98�`78���̊ԂŒ��߂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�@���Œ��R���قڐ^�ɉ���ԂŁA����]�̕\���ɂ�����߂����邱�Ƃ��ł���͂��ł��B �@200���̔��Œ��R������ł��Ȃ��ꍇ��100���ł������ł����A���̏ꍇ�͌Œ��R�̂ق���240���Ƃ��鎖�ł�͂�c�}�~�𒆉��ɉ��Ƃ��낪�قڍœK�l�ɂȂ�܂��B �@�����̒�R�l�ł���Δ��Œ��R�E�Œ��R�ɗ����d���l�����Ȃ��̂ŏ��^��1/4W�i�ő��v�ł��B �@30�N�قǑO�̃o�C�N�Ƃ������ŁA���̔R�����[�^�[�̋K�i�i�ł͂Ȃ��e�Ђ�e�o�C�N�œƎ��i���g���Ă����̂ł��傤���B �@�ő�130���Ƃ����͍̂��̋K�i���[�^�[(100/250/510���Ƃ�)�ł͂ǂ�ł��Y��������̂������ł��ˁB ���Ԏ� 2010/11/24

|

||

| ���e 11/26 |

�ԁE�R���v�̕\�������킹����� �����₵���p�J�X�P�ł� �M�d�Ȃ����Ԃ������Ē����Ẳ܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B ���X���肵�����Ǝv���܂��B �d���ł͂Ȃ��d�����݂Ă��ł��ˁ@��ϕ��ɂȂ�܂��B �܂�����k������Ē����܂��B �p�J�X�P �l

|

||

| �ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H | |||

|

�w�ȈՃn�C���[�R���o�[�^�����x�Ɋւ��Ď���Ȃ̂ł����A8���̒�R�����镔���̓X�s�[�J�[��4���̏ꍇ4�I�[���̒�R������̂��悢�̂ł��傤���H�܂��A�ȈՃn�C���[�R���o�[�^�Ƃ̑薼�ł����A�ǎ��̃n�C���[�R���o�[�^�͍쐻�\�Ȃ̂ł��傤���H ���� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�A���v�̏o�͂Ƀn�C���[�R���o�[�^��t����ꍇ�A�X�s�[�J�[�͌q���܂����ˁH �A���v �� �n�C���[�R���o�[�^ �� �����I�[�f�B�I�@���LINE����

�@�Ƃ������ɔz������Ǝv���̂ł����A�����Ɂu�X�s�[�J�[�v�͑��݂��܂���B �@�]���āu�X�s�[�J�[���S���̏ꍇ�v�Ƃ��������͂ǂ��ɂ��W���Ă��Ȃ��̂ŁA���������b�͐��藧���܂���B �@�܂����A�A���v�ɃX�s�[�J�[���q�����܂�܂Ńn�C���[�R���o�[�^�[���X�s�[�J�[�ɕ���ɂȂ��ŁA���̃X�s�[�J�[���S���̏ꍇ�Ƀn�C���[�R���o�[�^�̒��ɂS���̒�R������悤�ȋ��낵�����͍l���Ă��Ȃ��ł���ˁH �@�A���v���R���܂���I (�ی��H�������Ă���A���v�Ȃ�ی삪�����ďo�͂���邾���ł���) �@���A�ƂĂ��ƂĂ����̗ǂ����ŁA�n�C���[�R���o�[�^��ڑ�����O�Ɍq���ł����X�s�[�J�[���W���̎��ƂS���̎��ʼn����Ⴂ�A�������̓X�s�[�J�[�̐����̈Ⴂ�ł͂Ȃ����׃C���s�[�_���X���S���̎��ƂW���̎����A���v���o�͂��鉹�ɈႢ���o��I�ƕ�����������悤�Ȓ��������������ł�����A���Ѓn�C���[�R���o�[�^���ɒ�R�����Ă��ꂪ�S���̎��ƂW���̎��łǂ��Ⴄ���ɂȂ�̂����������ɂȂ���Ɨǂ��Ǝv���܂��B �@�������̍D�݂̉����o��ق��ɂ��Ă���������A����ł悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�ȈՔł̃n�C���[�R���o�[�^�ł͂Ȃ��A�lj����̃n�C���[�R���o�[�^�̐�����\�ƌ����Ή\�ł��B �@�����M���p�̃g�����X��ST-71�ȊO�ɂ���R�����Ă��܂��B �@�܂����C���g�����X�ȊO�ɂ��X�s�[�J�[��炷�ׂ�1K��:8���̂悤���A�E�g�v�b�g�g�����X������܂�����A������t�Ɏg���ĂW�������A���v�̏o�͂ɃX�s�[�J�[�̂����Ɍq���ł݂���ǂ��Ȃ邩���̎��������Ă݂āA������g�����X�̒�����ł������̗ǂ����̂�T���o���Ƃ������@��������������܂���ˁB �@�P�ɃA�E�g�v�b�g�g�����X�̂W�������u�W��������v�ƃA���v�ɂȂ��ŁA�{�����[�����グ��ƃg�����X���Ă��Ă��܂��܂�����A���ʂɒ��ӂ���Ƃ��A�����Ƒ��ɉ����H�v������Ƃ��A�F�X�ƌ����̗]�n�͂���܂���B(���C���g�����X�̂悤�ɃC���s�[�_���X�������R�C�����ƏĂ��Ȃ��̂ł��̂܂܂Ȃ��ő��v�Ȃ̂ŕ��ʂ͂��������g�����X���g���̂ł���) �@�ǂ����̃g�����X�ɂ߂��荇���܂łɉ���~�A�����~�����邩�킩��܂��A����Nj�����Ȃ炻���������@������܂��B �@ST-71�̂悤���ėp�̈����ȃ��C���g�����X���g���̂ł͂Ȃ��A��p�̃g�����X�������Ŏ芪���ō���Ĕ[���̂䂭�܂ʼn��x�ł��R�C�������������Ƃ��A�g�����X�̐������[�J�[�ɔ������ĂƂĂ������̗ǂ��g�����X�����Ă��炦�悢�̂ł��B���������\������Ȃ�̔ėp�g�����X�ł͉������C�ɓ���Ȃ���������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����Ŏ芪�����鎞�ł��R�A(�S�S)��d���ɂ͂������A�~�~�|���g�����R�A�Ŏ������ǂ��Ƃ��A�������̓d�����g�����̂œd�C��R���ǂ��Ƃ��A����ʼn���������I�ɃA�b�v�����I���ƍ����I�[�f�B�I�}�j�A�̊F���悭�P�[�u�����Ɋւ��Č���Ă���������悤�ɁA�f�ނ����I���Ē������ȃg�����X�����A���ꂪ����S�~�̃g�����X�ł͏o���Ȃ��悤�ȉ��ł���Ɣ[�����Ă�������Ό��\�ł��B �@�m���A�s�̂̃n�C���[�R���o�[�^�ł����������g�����X�����g�p���Ă��鎖�蕶��ɂ��Ă��镨���������悤�ȁE�E�E�B �@�������A����Ŏg��LINE�[�q�������b�L��RCA�[�q�ł���I �@���C���g�����X���g��Ȃ��ꍇ�A�X�s�[�J�[�M���������d�q��H�Ŏ�A/D�R���o�[�^�łP�r�b�g�f�W�^���M���Ȃǂɂ��āA�≏�g�����X��≏���̃f�[�^�ʐM�f�q�Ȃǂ���ďo�͑��Ƀf�W�^���M�����n���A��������P�r�b�gD/A�I�[�f�B�I�A���v�ŃA�i���O�����M���ɕϊ�����悤�Ȓ��w���̍����ȃf�W�^�����n�C���[�R���o�[�^�Ȃ�Ă̂��l�����܂��ˁB�ŋ߂̂P�r�b�g�f�W�^���I�[�f�B�I�}�j�A�̕��Ȃ炱���������u��(�����Ƃ��������������щz���āc)����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ڌq���ƃ_����BTL����LINE�ɕϊ��������Ƃ��A�O�����h���[�v�m�C�Y���Ȃ��������Ƃ��A�����������R�̂��߂ɂ͂��܂�ɂ��ُ�Ȃقǂ̕��i���Ɛ����x�ł����A�ƂĂ��ƂĂ����ɂ������I�[�f�B�I�}�j�A�̕��Ȃ炱�ꂭ�炢�̍\���̒��f�W�^���E�n�C���[�R���o�[�^�Ȃ�Ă̂��u�A���v��������܂���B �@���Ԃ�g�����X���Ȃ�Ƃ����Ȃ��Ɓu�ǎ��v�Ƃ������t�̎����Ƃ��낪�u�����v�Ȃ���i�ɂ͗ǂ��͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���A�P�[�X�ɃX�C�b�`��t���ē����̕��ג�R���u�Ȃ��^�S���^�W���v�ƑI���ł���悤�ȋ@�\���t���Ă���Ƃ��AST-71���g������H�ł͏o�͑����g�����X�̂S�ԂƂT�Ԃ̂ǂ���̒[�q�����邩�Łu�m�[�}���^�u�[�X�g�v���̕\�L�̃X�C�b�`�ɂ��Ă��܂��A�Ȃ�Ɓw����(���@�\)�n�C���[�R���o�[�^�x�̂悤�Ɍ�����ł��傤���I �@�u�u�[�X�g�v�̂悤�ɁA�l�̐S���������閼�O�ɂ���Ƃ��낪�|�C���g�ł��I(��) ���Ԏ� 2010/11/23

|

||

| �ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H | |||

|

�����́A���߂܂��āB �p���X�̑����ׂĂ���A���ǂ蒅���܂����B ���A�o�C�N�̃^�R���[�^�[���������Ă���̂ł��� ���t����ԗ��̓N�����N2��]��2�p���X ���[�^�[�̓N�����N2��]��1�p���X�̂悤�� �\�������ۂ̔����ƂȂ��Ă��܂��܂��B �u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v��q�����܂������A�P����]����̂őΉ��ł��邩�킩�炸�A ���e�����Ă��������܂����B ���Ђ��m�b�����݂����������܂���ł��傤���H�X�������肢�������܂��B ���b�V �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@���[�ƁA�������t�ł͂Ȃ��ł����H �ԗ��̓N�����N2��]��2�p���X �� 1��]1�p���X ���[�^�[�̓N�����N2��]��1�p���X �� 2��]1�p���X �@2��]1�p���X�̃��[�^�[��1��]1�p���X�̐M������ꂽ��A�\���͂Q�{�ɂȂ��Ă��܂��A�u�\�������ۂ̔����ƂȂ��Ă��܂��܂��v�Ƃ͐H���Ⴄ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�����܂ŁA�ړI���u�p���X�����Q�{�ɂ������v�������Ƃ��Đ����𑱂��܂��B �@�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�̏ꍇ�A�o�̓p��������0.01�`0.1msec�ɉςł��A�ł��Z��0.01msec�ɐݒ肵���ꍇ�ɂ͏o�͂P�p���X�Ԃ��0.02msec�A�Q���{��H�����p���X���K�v�Ȃ��߂ɂP��̃J�E���g����(����)�ɂ͍Œ��0.04msec�K�v�ł��B �@�P����0.04msec�̃p���X���A�����ē��͂���鎞�̎��g����25,000Hz�A������P��]�P�p���X�̍ۂ�rpm�ɂ����150����](rpm)�̓��͂�300����](rpm)�ɕϊ�����Ƃ���܂ł͑Ή����Ă��܂��B �@�o�̓p���X����0.1msec�ɂ��Ă�15����](rpm)�̓��͂�30����](rpm)�ɕϊ�����@�\�͂���܂��B (�Q�{�A�S�{�p���X�d�l�̏ꍇ�͊e1/2�A1/4�ɍl���Ă�������) �@��]���͂����܂őΉ����Ă��܂����A����ɓ������ǂ����́u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�̂ق��ŏ����Ă���ʂ�A���̉�H�̏o�͂���p���X��(0.01�`0.1msec)�Ń��[�^�[���̎�M��H���������p���X�Ƃ��Ď�M�ł��邩�ǂ����ƁA�Q��A�����ăp���X���o�����0.02�`0.2msec�̊Ԋu�Ő������u�Q�p���X�v�ƃJ�E���g���Ă����\�͂����邩�ǂ����B �@�����čł��d�v�Ȃ̂͂��̉�H��OMRON�̃f�W�^���^�R���[�^�[(�H�Ƌ@��p�̃J�E���^�ŁA�ԓ��̃��[�^�[�\���p�ł͖���)�p�ɐv���Ă�����̂ŁAOMRON�̃^�R���[�^�[�͎Ԃ�o�C�N�̃^�R���[�^�[�Ƃ͈Ⴄ���i�̂��߂ɁA���Ȃ������g���ɂȂ�Ԃ�o�C�N�̃^�R���[�^�[�����������`���̂Q���{�M���ɑΉ����Ă��邩�ǂ����Ƃ�����������ł��B �@���̂�����͂��g���ɂȂ��郁�[�^�[���ǂ̂悤�Ȏd�l�ŁA�ŏ��p���X���͂ǂꂭ�炢�ɑΉ����Ă���̂���A�Ԃ̃^�R���[�^�[�p�M���̂悤�ȉ�]���͋ϓ��ȃp���X�łȂ��ƌ�쓮����悤�ȃJ�E���g�`�����Ƃ��Ă��Ȃ������イ�Ԃ�Ɋm�F���Ă��炲�g�p���������B ���Ԏ� 2010/11/23

|

||

| �N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� | |||

|

���߂Ă��ւ肳���Ă��������܂��B���s�e����431si�Ƃ����i�r���o�C�N�Ŏg�p���Ă��܂��B�������W���b�N������o���Ă���̂ł������������������߃L�b�g�̃A���v���g���Ă����̂ł����A�m�C�Y�Ƃ������@�Ƃ��ɕ��Q���o�����߂��낢��T���Ă����Ƃ����N���A�[�{�C�X�̋L���������܂����B840�~�Ŏ�ɓ���W���b�N�Ȃǂ����t���o�C�N�Ŏg����悤�ɂ����̂ł����L�[���Ƃ����m�C�Y�H���o�ċC�ɂȂ�܂��B���������ጸ������@�������Ă��炦��Ǝv�����e�����đՂ��܂����B�X�������肢�v���܂��B ���M �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�Ԃ�o�C�N�ŁA���W�I��I�[�f�B�I�ȂǂɁu�L�[���v�Ƃ��u�q���[���v�Ƃ��������̌��ȉ�(�m�C�Y)������̂͂悭���鎖�ł��B �@�G���W���̓_�Όn��ŋ߂̎Ԃł̓G���W���R���g���[���p�R���s���[�^�Ȃǂ���o��m�C�Y�I�ȓd�C�M�������ځA�܂��͓d�����C���̓d���ɕs����ȕϓ���^���邱�Ƃʼn����o�����u�ł͂��̉e���ʼn��Ɂu�L�[���v�Ƃ����m�C�Y���������Ă��܂��܂��B �@���ʂ̓J�[�I�[�f�B�I���ł͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x���Ȃ̂ł����A���Ƀm�C�Y���x�����傫���Ȃ�Ƃ��Ȃ�͂����蕷�����鉹�ɂȂ��Ă��܂��ĕs���ɂȂ�܂��B �@��������ɂ� �� �m�C�Y���������� �� �m�C�Y���`���o�H���� �� �m�C�Y���Ă����� �̂R��ނ̕��@���l�����܂����A�Ȃ��Ȃ���ؓ�ł͂䂫�܂���B �@����Ԃł��鏊����m�C�Y���o�Ă���Ƃ킩���āA����ɑΏ����鏈�u�����ăm�C�Y���y�������Ƃ��āA�ق��̎Ԃł͓����m�C�Y����`�B�o�H�ł͂Ȃ��ē����Ώ����@�ł͑S�R�����Ȃ��Ƃ������Ƃ����X����ƂĂ���������Ȗ��Ȃ̂ł��B �� �m�C�Y���������� �@����͂قƂ�ǖ����ł��ˁB �@�_�Όn��R���s���[�^�̓��[�J�[�ɂ�芮�������`�Œ���Ă��āA����Ɏ�������ăm�C�Y��ጸ������悤�ȉ����͂��܂芩�߂�����@�ł͂���܂���B �@�Ԃ�����Ɋ���Ă��āA�_�Όn�Ȃǂ��������������������E�E�E���������Ԃ̉����Ɋ��ꂽ���Ȃ�킩��͈͂ʼn��ǂ��Ă��������B �� �m�C�Y���`���o�H���� �@�ǂ����Ŕ��������m�C�Y���ԑ̂≽���̓d���P�[�u����`����Ă܂��ɔ��U����̂�}���邽�߁A�A�[�X������������d���P�[�u���Ƀm�C�Y���p�̃t�F���C�g�R�A�Ȃǂ�킹�Ă��Ȃǂ̑l�����܂��B �@�Ԃł͑����̏ꍇ�o�b�e���[�̃}�C�i�X���͎ԑ̂̂Ƃ��ēd�C�P�[�u���̂����Ɏg���Ă���̂ŁA�ԑ̂̋�����R�Ȃǂœd�C��������H�ɓd�ʍ������܂�A���ꂪ�����Ŏԑ̂ɓd��������鎞�ɓd���g�Ƃ��ăm�C�Y�����o����邱�Ƃ�����܂��B �@�������������ɂ̓o�b�e���[�̃}�C�i�X�ɂƁA�Ԃ̒��œd�C���g���ꏊ(�@��)�Ƃ̊Ԃ��ԑ̂ł͂Ȃ����ڃP�[�u���Ōq���悤�ɂ��ēd�C��R�����炵����A�ԑ̂̊e�����p�[�c�Ԃ��P�[�u���Ōq���Ŏԑ̑S�̂œd�ʍ����N���Ȃ��悤�ɂ���u�{���f�B���O�v�Ƃ�����@���悭�p�����܂��B �@�u������A�[�X���͌q�����Ă���̂ɁA�������A�[�X��lj��z�����邾���ʼn��P����́H�v�Ǝv���邩������܂��A�����@�Ɂu�L�[���v�����ڂ��Ď���肾�����ԂŁA�h�A�ƃ{�f�B�ԂɃ{���f�B���O���C���[���q���������Łu�L�[���v�����قƂ�Ǖ������Ȃ��Ȃ����Ƃ���������邭�炢�ł��B �@�傫�������ŕ����Ă���ԂłȂ��Ă��A�o�C�N�ł��ԑ̂̋��������炩�̃m�C�Y���U����o�H�ɂȂ��Ă���\���͂���܂��̂ŁA�A�[�X�^�{���f�B���O��������Ă݂鉿�l�͂���Ǝv���܂��B �� �m�C�Y���Ă����� �@������o�Ă���m�C�Y�����������ʼn��P���Ă��܂��C�ɂȂ���x�́u�L�[���v������������ꍇ�́A�I�[�f�B�I�@�푤�ʼn���������邵������܂���B �@�����̏ꍇ�͓d���z������m�C�Y���I�[�f�B�I��H���ɓ��荞��ŁA���ꂪ��������Ď��ɕ������鉹�̃��x���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�d�����C���Ƀm�C�Y�t�B���^��H���Ƃ���ăm�C�Y��ጸ���邱�ƂɂȂ�܂��B �@�d�q���i�X�ł��������p�r�̃m�C�Y�t�B���^�������Ă��܂��̂ł����������i�����A�����ŃR�C���ƃR���f���T�Ńm�C�Y�t�B���^�������DC12V�̓��͂�A�A���v��H�̒��̓d�����̏o�͂ɓ���邱�ƂŃm�C�Y�����Ȃ����邱�Ƃ͂ł��܂��B  �@�d���g�I�ȕ��˂��d�����Ȃǂɉe����^���ăv���X�ƃ}�C�i�X�̗����̔z���ɓ����ʑ��̓d������������m�C�Y�̏ꍇ�͂P�̃R�A�ɂQ�����������m�C�Y�����p�R�C��(�R�������[�h�t�B���^�[)��d�����͂ɂƂ���܂��B

�@�d���g�I�ȕ��˂��d�����Ȃǂɉe����^���ăv���X�ƃ}�C�i�X�̗����̔z���ɓ����ʑ��̓d������������m�C�Y�̏ꍇ�͂P�̃R�A�ɂQ�����������m�C�Y�����p�R�C��(�R�������[�h�t�B���^�[)��d�����͂ɂƂ���܂��B �@�m�C�Y���d���ϓ��Ɍ����悤�ȏꍇ�́A�v���X�������ł��R�C����ʂ��Ď��g���̍����d�C�ϓ���ʂ��Ȃ��悤�ɂ��āA���̏o�͂�d���R���f���T�ŕ������ăm�C�Y��ጸ�����܂��B

�@�m�C�Y���d���ϓ��Ɍ����悤�ȏꍇ�́A�v���X�������ł��R�C����ʂ��Ď��g���̍����d�C�ϓ���ʂ��Ȃ��悤�ɂ��āA���̏o�͂�d���R���f���T�ŕ������ăm�C�Y��ጸ�����܂��B�@�������v���X���Б��ł͂Ȃ������ɃR�C���̓������m�C�Y�����p�̃R�C��(�R�������[�h�t�B���^�[)���g���Ă����܂��܂���B �@�ǂ̒��x�̃R�C�����g�����Ȃǂ͏ɂ��l�X�ł����A�d�q�p�[�c�V���b�v�̓X���œX������Ɏ����������āA���̓X�Ŕ����Ă���R�C���̒��łǂꂪ�����̂��I��ł��炤�Ɨǂ��ł��傤�B �@�ق��ɂ́A�A���v�̓d����H�Ɋe��e�ʂ̈Ⴄ�R���f���T���Ȃ����@�Ńm�C�Y���y������ꍇ������܂��B �@�d���o�R�Ńm�C�Y������Ă���ꍇ�A�d����H���ɃR���f���T��������ē�����H����邱�Ƃł��܂����̃m�C�Y���g���Ɠ������邱�Ƃ��ł���m�C�Y�͂��Ȃ�����܂��B �@�������̕��@�͓d����H��@������̃C���s�[�_���X�ƃR���f���T�̗e�ʂŃt�B���^�[�ł�����g�������܂邽�߁A�P���Ɂuxx��F�̃R���f���T��t���Ă��������v�Ƃ͌����Ȃ��̂���_�ł��B �@���g���̋@��̃C���s�[�_���X�ɂ��ǂ�ȃR���f���T��t�����炤�܂��䂭�̂��A�܂����̕��@�ł͂قƂ�lj��P����Ȃ��̂��͐獷���ʁA�F�X�ȃR���f���T���ĂȂ��ł݂ăe�X�g���Ă݂Ă��������Ƃ��������܂���B �� �d����H���̂�ς��Ă��܂� �@�����܂œd������m�C�Y������Ă���ꍇ�ł����A�N���A�[�{�C�X�̓d����H����蕥���ĕʂ̓d����H�ɕς��Ă��܂��m�C�Y���ጸ�����邩������܂���B (����Ȃɖҗ�Ƀm�C�Y��ʂ��Ă��܂���H�ɂ͌����܂���) �@�O�[�q���M�����[�^��9�`12V���x�̓d��������Č������Ă݂�Ƃ��A�m�C�Y�t�B���^�[�Œጸ�ł��Ȃ��Ȃ炻��������H�ύX�������Č��鉿�l�͂��邩������܂���B �@�{���Ƀm�C�Y���͓d�����C���ŁA�������͂Ɂu�L�[���v�ƃm�C�Y������Ă���̂ł͖����ꍇ�ł���B �� �Ō�̎�i �@�ԁE�o�C�N���̃A�[�X��A�I�[�f�B�I��H�̓d���m�C�Y��ł��܂������ȁu�L�[���v����������ꍇ�́A�J�[�i�r����A���v�ɐڑ����镔�����A���v�̓����Ɂu���[�p�X�t�B���^�[�v��H�����č������g���̉��������Ă��܂����ƂőΏ����邵������܂���B �@�������A���[�p�X�t�B���^�[������ƍ����������Ă��܂��̂ʼn��y��W�I���悤�ȃI�[�f�B�I�ɂ͂����߂ł��܂���B�������������Ȃ��ƂƂĂ������������������ɂȂ��Ă��܂�����ł��B �@�����܂ŁA�J�[�i�r�̈ē��������Đ�����X�s�[�J�[�p�E�E�E�ł���Α��������������Ȃ��Ă��A���������Ă��邩���킩������̂ŁA�{���ɍŌ�̎�i�ł��B �@�܂��A���[�p�X�t�B���^�[������ƃJ�b�g���Ȃ����g���̉������x�����������Ă��܂��̂ŁA�N���A�[�{�C�X�̃A���v�����ł͂��イ�Ԃ�ɑ傫�ȉ��������Ȃ��A���[�p�X�t�B���^�[�Ƌ��ɂ�����i�A���v�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂���B�Ȃ���Ԃł���ˁB �@�Ȃɂɂ��Ă��A�Ԃ�o�C�N�Łu�L�[���v�Ƃ����m�C�Y�����錴���Ƃ���ɑ��鐳���������@�͂��̎ԁE�o�C�N�ɂ���ėl�X�ɈႤ�̂ŁA�������Ńm�C�Y�����ǂ��Ȃ̂��A�ǂ����o�R���ē����Ă���̂����m���߂Ȃ���Ȃ��Ȃ��J���^���ɂ͂�����������Ƃ͂ł��܂���B ���Ԏ� 2010/11/23

|

||

| ���e 11/26 |

���J�Ȃ��ԓ����肪�Ƃ��������܂����B�Ǒf�l�Ȏ҂Ȃ̂Ŏ��ɂƂ��ē����͏o�����˂܂��̂Ń{���f�B���O���̊ȒP�Ȃ��̂���g���C���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�͂Ȃ͂��ȒP�ȕ��͂ő�ϐ\�������܂���B�������A�S�̒��͊��ӂ̋C�����ň�t�ł������܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B ���M �l

|

||

| ���e 12/5 |

�����̌o�����牡���X���炵�܂��B �P�̂ł̓m�C�Y���������Ȃ��̂ɁA�A���v���O�t���ڑ��������Ƀm�C�Y������̂́A2�̋@��̃A�[�X�̓d�ʂɍ������鎖�������̂悤�ł��B (�m�C�Y��������d������2�̋@��ɕʁX�ɓd��������鎖�ƁA���ꂼ��̋@������̃A�[�X�Ɠd�����̃A�[�X�Ԃ̒�R���قȂ鎖����A�@��Ԃ̃A�[�X�d�ʂɍ���������B) �z����ڑ��ő���@(��)������̂ł����A���S�҂ɂ͂�����Ɠ���Ǝv���܂��B �@��̊ԂɃg�����X�����鎖�ł��̓d�ʍ��̉e�����瓦���鎖���o���܂��B���ꂪ�ł��ȒP���Ǝv���܂��B ���z����ڑ��ő���@ �P�D2�̋@��͂Ȃ�ׂ������d���C�A�[�X����ڑ����A����_����̃P�[�u�����ŒZ�ɐڑ�����B(�\�Ȃ�2�̋@��̃A�[�X�Ԃ����ōŒZ�Őڑ�) �Q�D�A���v�̓��͉�H�̃A�[�X���A�M���̃\�[�X(���̏ꍇ�̓i�r)�����瓾����@�B �u�R���|�`���v�̃J�[�I�[�f�B�I�̋@��Ԃ����̂悤�Ȑڑ�������Ă���悤�ł��B ���Q�l�ɂȂ�K���ł��B jr7cwk �l

|

||

| ���e 2/17 |

jr7cwk�l�����X���肪�Ƃ��������܂����B�b�����̃y�[�W��K�₵�Ă��Ȃ��ăA�h�o�C�X���L��̂�m��܂���ł����B ���Ɠ����悤�Ȏg����������Ă���������ĕt���̃V�K�[�v���O�R�[�h�Ɍ������L�����悤�Ȃ��Ƃ��ڂ��Ă����y�[�W������A���������V�K�[�v���O���w�����A���t���Ă݂��Ƃ���m�C�Y�͌y������܂����B�܂��s���͎c���Ă��܂����B �m�����Ȃ����ߋZ�p�I�Ȃ��Ƃ��ȒP�Ȏ������Ή��ł��܂���̂ŁB ���낢��ƃA�h�o�C�X�����肪�Ƃ��������܂����B ���M �l

|

||

| ���d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� | |||

|

����ݏZ�̍ŋߓd�q�H��Ƀn�}���Ă���I�W�T���ł��B�X�������肢���܂��B �{��ɓ���܂����A100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u���p�h�ƃu�U�[�v�ɓ����Ă���R�C���ɂ��ċ����ĉ������B ���d�X�s�[�J�[��剹�ʂŖ炵�������߁A�h�ƃu�U�[�ɓ����Ă���R�C���ƈ��d�X�s�[�J�[�����A�^�C�}IC555�̔��U��H�ɐڑ������g��1�`5kHz�Ŏ������̂ł����A�傫�ȉ��͏o�܂���ł����B �u�J�~��x��u�U�[�v�Ɍ��J����Ă����H���݂��Ƃ���A�g�����W�X�^�̂Ƃ���ɃR���f���T������܂����A����Ȃ̂ł��傤���B���������ł�����A�R���f���T�̗e�ʁi�����ł��ǂ��ł��j�������ĉ������B �����w �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�傫�ȉ��Ŗ�܂���ł������H �@�������100�~�V���b�v�̌x��u�U�[����R�C�����āA555�̔��U��H�ɂȂ��ł݂܂����������ׂꂻ���ɂȂ邭�炢�̑傫�ȉ����o�܂�����B (�����I�ɂ͑剹���ɂȂ�Ȃ��͂��͖����̂ł���)  �@�E�}�̂Ƃ���A555�Ŕ��U������1.5�`3KHz���x�̋�`�g�p���X�Ńg�����W�X�^���쓮���A�R�C���d�����/�����č��d���������Ĉ��d�u�U�[��剹�ʂŖ炵�܂��B

�@�E�}�̂Ƃ���A555�Ŕ��U������1.5�`3KHz���x�̋�`�g�p���X�Ńg�����W�X�^���쓮���A�R�C���d�����/�����č��d���������Ĉ��d�u�U�[��剹�ʂŖ炵�܂��B�@100�~�V���b�v�̌x��u�U�[�̉�H�Ƃ܂������������̂ł��B �@�T�E���h�̔��U�����x���H�p��IC����555�ɕς�������炢�ŁA��H�}��̈Ⴂ�͂���܂���B �@�܂��A�R���f���T�����Ȃ��Ƒ傫�ȉ��ɂȂ�Ȃ��Ƃ������͂���܂���B(�����Ŗ��Ă��܂��A����Ă���܂����c) �@���Ă����ł�����ő傫�ȉ����o�Ȃ������ł����E�E�E �� ��{�I�ɉ����ڑ����Ԉ���Ă��� �@�R�C���̑����ԈႦ���Ƃ��A�g�p���Ă���g�����W�X�^�̑����Ԉ���Ă���Ƃ��E�E�E�H �@���������P���~�X�ł͂���܂��H �@���100�~�V���b�v�̌x��u�U�[�Ŏg�p����Ă���g�����W�X�^��S8050�ł����A���{�ł悭�g����2SC1815�Ȃǂƃs���z�u���Ⴄ�̂ŊԈႤ�Ɠ��삵�܂���B �� �g�����W�X�^���g���Ă��Ȃ� �@�u�R�C���ƈ��d�X�s�[�J�[�����v�Ƃ͏�����Ă��܂����A�u�g�����W�X�^�����v�Ƃ͏�����Ă��Ȃ��̂ŐS�z�ł��B �@�`���b�p�^�̃R�C�������̌����͂悭�����m���Ƃ͎v���܂����A�R�C���ɓd���𗬂��ė㎥���Ď��̓G�l���M�[�𗭂߁A�d��������������̎��̓G�l���M�[���������R�C���ɍ����d���̃p���X�����������ƂŌ��̓d�����͂邩�ɍ����d���܂��B �@�R�C���Ƃ͌����Ă��܂����A����̂悤�ȃR�C���́u�����g�����X�v�̈��ł��B �@����g�p����100�~�V���b�v�i�̒��̃R�C�����ƈ��d�u�U�[��ڑ�������Ԃŏo�͂͂�������50�`60V���x�������܂��B �@���Ă����ŋC�ɂȂ�̂́A�����ƃg�����W�X�^���g�����`���b�p��H�ɂȂ��Ă��܂����H �@���Ƃ��A�g�����W�X�^�͎g�킸��555�̏o�͒[�q�����̂܂܃R�C���ɂȂ��ł��܂��Ă���Ƃ��̊Ԉ������H�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����ˁH �@555�̏o�͂͒P�Ȃ�g�����W�X�^�o�͂ł͂Ȃ��v�b�V���v���ł�����AH����L�����ǂ�����o�͎��Ƀg�����W�X�^�ŏ㉺�Ɉ��������܂��B �@��������ȃv�b�V���v���o�͂��R�C���Ɍq������A�R�C���ɓd���𗬂��Ď��͂𗭂߂邱�Ƃ͂ł��܂����A�R�C���d������č��d���������������ɂ͔��Α��̃g�����W�X�^�̓����ŃR�C�����V���[�g������悤�ȉ�H�ɂȂ��āA�R�C���ɗ��߂����͂͂��̂܂�����Ă��܂��̂ō��d���������邱�Ƃ͂ł��܂���B �@���d���͔������Ȃ��̂ŁA555�Œ��ڈ��d�u�U�[��炷�̂Ƃ������ĕς��Ȃ����ʂł�����Ȃ��ł��傤�B �� �ق��E�E�E �@���ɉ�������ł��傤���H �@������Ǝv�����܂���B �@�����ɂȂ�ꂽ��H��������x�悭�������āA�ǂ����Ԉ���Ă��邩�����ׂ��������B ���Ԏ� 2010/11/22

|

||

| ���e 11/27 |

�g�����ł��B ���d�u�U��傫�ȉ��Ŗ炷���߂ɂ� ���U��Ƃ����鏬�����i�`�����o�[�j�̋�Ԃ� �K�v�ł��B \100�V���b�v�h�ƃu�U�ł��������\����݂��� ����܂��B �Q�l�i�x�m�d�@�A���d�f�q�����j http://www.fdk.co.jp/cyber-j/pdf/BZ-TEJ001.pdf �Q�P�łɋ��U��̐v�ɂ��Ă���܂��B ���d�u�U�̐U���ł��P�[�X����O�������ƂŁA������ �\�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������Ǝv���܂��B ���������Ȃ��悤�ɃP�[�X���珬�������Ǝ��o���� �ڐA���ꂽ��ǂ��Ǝv���܂��B �g���� �l

|

||

| ���e |

�����w�ł��B �V�Q�҂̎��Ɍ�ԓ������A��ϊ��ӂ��Ă��܂��B �g�����l�́u���U��v�ɂ��ẮA���d�X�s�[�J�����o���ۂɊ��ɉĂ���A�����Ɏ������Ƃ͂ł��Ȃ��ł����A���̋@��ɂ͍l���������Ǝv���܂��B ���̎�������H�́A���̉�H�������Ă���A�Ⴂ�̓g�����W�X�^��2SC1815���炢�ł��B�d����AC�A�_�v�^(5V, 500mA)���g�p�B ����A2SC2120�Ŏ����܂������ω�����܂���ł����B ���݂ɁA���d�X�s�[�J�̐ڑ�����H�}�̂悤�ɃR�C���̗��[�ł͂Ȃ��A�^�ƃg�����W�X�^���ɐڑ����������Q�{�قlj����傫���ł��B �R�C���̗��[�ŁA���܂������ł��Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �����w �l

|

||

| ���Ԏ� |

�E�R�C���̑����Ԉ���Ă��� �E�R�C�����O�����ɉĂ��� �Ȃǂł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2010/12/2

|

||

| ���e |

�����w�ł��B ���w�E�̂Ƃ���A�R�C�������Ă��܂����B ���[�̑����e�X�^�Ō��������Ƃ���ʓd���Ă��܂���B �����s���ł����A�������ɉ��悤�ł��B �ēx�A�h�ƃu�U�[���ɍs���܂������ߏ��̃_�C�\�[�ł͔����Ă������߁A�T���̂ɋ�J����������������Ă��܂��Ԏ����x���Ȃ��Ă��܂��܂����B ����Ȃ�Ƃ���ɓ���A���Ԏ��̉�H�Ŏ������Ƃ���A�ƂĂ��傫�ȉ��Ŗ��Ă���܂����B �ڕW��B������ϊ��ӂ��Ă��܂��B �R�C���͊ȒP�ɂ͉��Ȃ��Ǝv������ł��܂������C���g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��ˁB ���P�ɂȂ�܂����B���낢��Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B �����w �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�������Ă悩�����ł��ˁB �@���̂悤�ȃR�C���Ɏg���Ă���u�t�F���C�g�R�A�v�͂ƂĂ����낭�āA�����͂�������������Ń|�����Ɗ���Ă��܂��܂��B �@�����Ȃ���ۂȂǂɑ��̍��������W�I�y���`���ŌŒ肵�āA�������ɗ͂�������悤�ȕ��@�ŋȂ��L�����Ȃ��ƁA�{�̂������đ������Ȃ����肵����Ă��߂�ɉ��܂��B �@���̍����̌Œ肪����Ă��܂��ƁA���̃G�i�������͂ƂĂ��ׂ��̂łق�̏������������������Ńv�c�b�Ƃ�����Ă��܂��ł��傤�B �@�~�j�`���A�R�C���E�C���_�N�^�̏ꍇ�̓R�A�Ƃ͕ʂɃv���X�`�b�N���́u����v�����Ă�����̂͂��Ȃ藐�\�Ɉ����Ă����v�ł����A�\�����P���ł��������Œ��̕t���Ă��Ȃ��R�C�����ƍאS�̒��ӂ��K�v�ł��B �@����ƁA100�~�V���b�v�i�������ɗ��p�E���p���悤�Ƃ���ꍇ�͓����ɂQ�`�R�����Ă����ׂ��ł��ˁB �@���Ƃł�����g����������105�~�̂��߂ɓX�܂ōs����Ԃ�A����̂悤�ɓX���ɖ����ĒT�����̂͂��܂�ɔ߂�����Ƃł��B ���Ԏ� 2011/1/4

|

||

| �e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ | |||

|

�e�j�X���y����ł��܂����N�̂������J�E���g��Y��Ă��܂����Ƃ����X����܂��B�����ŃX�R�A�J�E���^�[�����Ȃ����Ƃ��낢�뎎�삵�܂������ǂ����Ă��傫�����i���������̂ł��B�r�Ɋ����t���Ďg�������̂ŃJ�E���^�[�͂Ȃ�ׂ��������y���A���������z�ł��B�e�j�X�͂P�|�C���g���邲�ƂɃt�B�t�e�[���A�T�[�e�B�[�A�t�H�[�e�B�[�Ɛ����A�t�H�[�e�B�[�I�[���Ńf���[�X�ƂȂ�܂��B�J�E���^�[�̎d�l��LED���R�A�v�b�V��SW���P�����ƂɂP���_�����A�R�܂œ_�����A�S��ڂɃ��Z�b�g�Ƃ������̂ł��BIC��H�ō��ł������Ȃ̂ł����A�������A�����A�y���ƂȂ�Ɠ���Ƃ͎v���܂����A�ł��邾������ɋ߂Â��悤�ȕ��i���̏��Ȃ���H���������肢�����̂ł�낵�����肢���܂��B river2924 �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@�r�Ɋ����t���Ďg���E�E�E�ł����B �@��H�̐����Ƃ����������b���A��ɂ��̂�����ܘb���B �@(�傫�ڂ�)�r���v���炢�̑傫���Ɏ��܂���X�g�o���h�ɕt���Ă��������Čy���Ă����ł��ˁB �@�ł��A���ꂭ�炢�̑傫���ɂ���ɂ�IC���g���Ă�IC����炢�ōς܂��āA�d�r�̓��`�E���R�C���d�r�A�Ƃɂ�������������Ȃ�IC�͕��ʂ�DIP�^�C�v�ł͂Ȃ��\�ʎ����p�̃t���b�g�^�C�v���g�p����LED���R�Ȃǂ��`�b�v���i���g���ȂǁA�l�Ő���ł���͈͂ł͂���܂����ƂĂ����x�ȕ\�ʎ����Z�p���������l�łȂ��ƒ����^���͓���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�n���_�Â��Ȃǂ̍H�삪�\�ʎ������i�قǓ���͂Ȃ��ALED���R�����ʂ̑傫���̕��i���g���H��̓J���^���ł����傫���͂���Ȃ�̂��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B��̓}�b�`�����Q���ׂ����炢�ł��傤���B �@������H�}�ł��g�����i���ǂ��I�Ԃ��A�ǂ̂悤�Ȏ����������Ƃ邩�ő傫���͂��Ȃ����Ă��܂��B �@����ł��^�o�R�̔����͂����Ə����Ȃ��́A���܂����Όg�ѓd�b�̔������炢�̑傫���ɂ͂ł���ł��傤����A�W���M���O�p�ȂǂŌg�ѓd�b���̘r�ɂƂ����O�ʂ������r�j�[���ɂȂ����u�g�уz���_�[�v���ɓ���Ă��܂��e�j�X�̂悤�Ɍ������r�������ł������ƕێ����Ă�����Ƃ͎v���܂��B �@�g�ѓd�b�̔������炢�̑傫���Ȃ烊�X�g�o���h�ɌŒ肷��̂��Ȃ�Ƃ��ł���͈͂��ȂƁB �@�܂��A�Ō�ɎQ�l���Ƃ��čڂ��Ă����܂����A���W�b�NIC�ʼn�H����炸��PIC�}�C�R�����g���W�s���̏�����IC(PIC�}�C�R��)��ōς�ł��܂��܂��B �@PIC�}�C�R���łȂ���ɕ\�ʎ����p�̃t���b�g�^�C�v���g�킸��DIP�^�C�v�ł�(���݂͂���܂���)�r���v���炢�̑傫���Ɏ��܂�܂��ˁB ���N���b�N����Ɗg��\��

�@���W�b�NIC�ō��ƍŒႱ�ꂭ�炢�̕��i���ł��B �@�X�R�A���J�E���g���镔�����V�t�g���W�X�^�Ƃ����@�\��IC���g���܂��B�����C-MOS 74HC�V���[�Y�� 74HC164���g�p���܂��B �@�V�t�g���W�X�^�͓��͒[�q�ƁA���Ƀf�[�^�����Ă����L����H����������ł��āA�u�N���b�N�v�[�q�ɓ��͂����N���b�N�M���̃^�C�~���O�Œ��ɋL�����Ă���f�[�^���P�Âׂ̋L����Ƀo�P�c�����[�̂悤�Ȋ����Ŏn���Ă䂭��H�ł��B �@��������͂ɋ߂��[�̋L����H�̓N���b�N�M���̃^�C�~���O�ŊO������̓��͐M�����L�����܂��B �@�܂��A���Z�b�g�M���őS���̋L����H�̒��g�����Z�b�g����L�ɂ��܂��B �@�ł�����A���Z�b�g�������ɂ͑S���̏o�͂�L��LED�͓_�������A���͒[�q��H�ɂ��Ă������ƂŃN���b�N�M���������������[�̋L����H��H���ǂݍ��܂ꂻ�̏o��(QA)��H�ɂȂ�̂�LED����_���B���ɃN���b�N�M�������͂������ꂪ�P�ׂɎn����Q�ڂ�LED���_������Ƌ��ɓ��͒[�q��H�̂܂܂Ȃ̂Œ[��LED�͂�͂�_���ō��vLED���Q�_���A�����悤�ɂ������N���b�N�M���������LED���R�_������悤�ɂ��܂��B �@�����āA�S��ڂ̃N���b�N�M��������S�ڂ̏o��(QD)��H�ɂȂ鎖�𗘗p���Ă�������Z�b�g�M���ɂ��ăV�t�g���W�X�^�����Z�b�g���Ă��u�S��ڂ̃X�C�b�`����Ń��Z�b�g�v�Ƃ�����H�ɂȂ�܂��B �@�c�O�Ȃ���74HC164�̃��Z�b�g�[�q��Low �A�N�e�B�u�Ȃ̂�L�M���Ń��Z�b�g����邽�߁AQD�̏o��H�Ń��Z�b�g����ɂ��_�����]�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�ŏ���IC�������炷���߂Ƀg�����W�X�^��łƂ��l���܂������A74HC164�̃N���b�N���͒[�q���ϓ�����M���Ɏア���ߐM���𐮌`���Ă��Ȃ��ƌ�������쓮���邽�߁A�X�C�b�`���͕����V���~�b�g�Q�[�g���K�v�ɂȂ����̂ł����"���ł�"���p���邱�Ƃɂ��ăV���~�b�gNAND�Q�[�gIC�� 74HC132�̃Q�[�g�̂����̂P���g�p���Ĕ��]�����܂��B �@�ŁA�������܂����悤��74HC164�̃N���b�N�[�q�͂Ȃ��炩�ȓd���ω��ł͌�쓮���Ĉ�u�ŃJ�E���g�����x���J��Ԃ��Ă��܂��̂ŁA�X�C�b�`���������M���̓R���f���T�ƒ�R�̃`���^�����O�h�~��H��74HC132�̃V���~�b�g�Q�[�g���o���Y��ȃf�W�^���M���ɐ��`���Ă���74HC164�̃N���b�N�ɗ^���āu�J�E���g�����i�߂Ȃ����v�Ƃ����M���Ƃ��܂��B �@�{���Ȃ�V�t�g���W�X�^IC��������ōς܂����������̂ł����A�X�C�b�`�����������̕s����ȓd�C�M���Ő��m�ɃJ�E���g��������悤�ȉ�H�ł͂��̂悤�ȓ��͐M���̔g�`���`��H�͂����̂Ȃ̂ŁA�����IC���Q�g�p���Ă��܂��܂��B �@�d���͏��^�����邽�߂ɃR�C���^���`�E���d�r��CR2016�܂���CR2032�����3V�ł��B������CR2016/2032�p�̓d�r�z���_�[���d�q���i�X�ł͔����Ă��܂��B �@�g�pIC��74HC�n�͓d���d����2V�`6V�œ��삷�邽�߁A���`�E���R�C���d�r���3V�ł�����ɓ��삵�܂��B �@LED��S�������Ă���ꍇ�A74HC�V���[�Y��C-MOS IC���Q�Ȃ琔�\�}�C�N���A���y�A���x�����d��������܂���̂ŁA�d���X�C�b�`�͗v��Ȃ����炢�ł��B�ł��ꉞ�͉�H�}���ɂ͕t���Ă����܂����B �@���ʂ�DIP�T�C�Y��IC���g���č��Ɗ�T�C�Y��2.5cm�~4cm���炢�ł��傤�B(�d�r�{�b�N�X�͊���ʑ���) �@�\�ʎ������i���g����2cm�~3cm�ȉ����x�ɂł��邩������܂���B�r���v���炢�̑傫���Ɏ��܂�܂����`�b�v���i�ȂǓ���ȕ��i���g���̂őg�ݗ��ċZ�p�����̂�������ƂɂȂ�܂��B �@�`���ŏ������悤�ɁAPIC�}�C�R���ō��Ή��̉�H�}�ɂ悤�ɂW�s���̃}�C�R����ōς݂܂��B  �@�������\�ʎ����p�̃t���b�g�p�b�P�[�W��PIC�}�C�R�����g���X�ɔ������炢�ɂ͏��^���ł��܂����E�E�E�B �@PIC�}�C�R�������g�p����ꍇ�ɂ͕����I�ȕ��i�̐���K�͂������ւ����ł��܂����A���̔��ʂ���]�̓�����v���O�������Ȃ���Ή��������܂���B �@������̃R�[�i�[�ł�PIC�}�C�R���̃v���O�����Ȃǂ͒��Ȃ����j�Ȃ̂ł��������܂Œ����^�����ꂽ���ꍇ�ɂ̓}�C�R���v���O�����̕������Ă��������B �@�ŋ߂̓��W�b�NIC�ʼn�H�������e��̏��^�}�C�R���`�b�v���g���ĖړI����������ق����������E�����ł���ꍇ�̂ق��������ł���B ���Ԏ� 2010/11/21

|

||

| ���e 11/26 |

�������Ԏ��������������肪�Ƃ��������܂��B�Ȃ�Ƃ�����ł������ł��B�������APIC�Ȃ���̂��g���ƕ��i�������ɂȂ�̂ł��ˁB�����ł��B����ɁA�������v���O�������K�v�Ƃ̂��ƁB���͓I�ł͂���܂����A�n�[�h�����������B�ꂩ�������ƂȂ�Ǝ��Ԃ��B��x�{���Ă���l���܂��B����������A���e�����Ă��������܂��B�ł́A������Ă݂܂��B river2924 �l

|

||

| ���~���^�̓d����H | |||

|

�܂������b�ɂȂ�܂��B �Ԃ�DC12V�o�b�e���[�������I��DC12V�����H�������Ă��������B �����ł̓o�b�e���[�d���́A10.4�u�`14.4�u�Ƃ��Ȃ蕝������܂��B �o�͓d����5A�A���Ŏ��o�������ł��B �����A�������~�����ł����H���K�v�Ǝv���܂��B �ł��邾���d�C�ʂɂ������Ȃ��̂ŁA�����̗ǂ���H����]�������܂��B ��낵�����肢���܂��B ���� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@���̗p���ł͏��~���^��DC/DC�R���o�[�^���K�v�ł��ˁB

�@5A������R�C�����������킹������܂��B �@�ȑO�̂�����̍ۂɁA���̒������̂����ǂ��f�o�C�X�Ȃǂ����T���ɂȂ�ꂽ���т̂�����ł����A���~���^��DC/DC�R���o�[�^�pIC�Ȃǂ��ǂ��i�������Ă���������p�ɂȂ��鎖�͉\�ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2010/11/12

|

||

| ���e 11/18 |

�������܊Ǘ��l�l�����玸�炵�܂��B�g�����Ɛ\���܂��B ���Ȃ��݂�DC�R��IC�ł���MC34063�̃A�v���P�[�V�����m�[�gAN954�ɏ��~���^�̉��p�v������܂��B 7.5�`14.5V�����͂ŁA10V/120mA�̏o�͂ł��B 2�X�C�b�`�����̏��~���^�C�v�ŁA���[�X�C�b�`��IC������Tr�ŒS���Ă��܂��B ������Q�l�Ƀn�C�T�C�h��PNP�A���[�T�C�h��NPN�Ƃ��O�t����15A���̃g�����W�X�^���g�p���ăR�C����10A���̕���p�ӂ��Đv����Ƃł������ł����B �`�������W���Ă݂Ă��������B AN954��MOTOROLA�Ō�������ƎG���g�����W�X�^�Z�p2007�N11�����̘A�ڋL�����q�b�g���܂��BWEB���{�Ō����̂�2�y�[�W�݂̂Ȃ̂Ő}���ق�����Ŏc������ׂ�ƎQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B �g���� �l

|

||

| ���e 11/20 |

�����X�����܂���B �����Ԃ̃o�b�e��������肵��12V��ׂ̓d�����ǂ���낤���A�U�X�Y��������܂����B �g���� �l���Љ��AN954�̏��~���^�̉�H�ɂ͋C���t���Ă��܂������E�E�E ����ȃg���b�L�[�ȉ�H���Ȃ��Ă��A�����^��H��L��1��2�ʂ̃g�����X�ɒu������������̂ł́E�E�E�Ƃ����\�z�����͕`���Ă����Ƃ���ł����B (���ۂɐ���ɂ͎����Ă��܂���B���܂��߂ɐv����ƂȂ�����A�g�����X�̓R�C���ȏ�ɖ����Ŏ�ɕ����܂���(��) �P�Ȃ鈫�Y���x���Ȃ��ꂽ�X�C�b�`���O�d���̃g�����X���������āE�E�E�ȂǂƂ��v���Ă͂���̂ł����E�E�E) jr7cwk �l

|

||

| �Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H | |||

|

��낵�����肢�������܂��B ���̓d���i�Ⴆ�T�X�j���펞�ʓd���Ă����H������A���̉�H�Ɉ��ȏ�̓d�����ʓd�����ꍇ�ɃX�C�b�`ON�ɂȂ��H����肽���̂ł�����w�����������B �f�̑f�l �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@���܂�ɂ��������ς����āA���ł��܂���B �@���̓��e������]�̐��l�Ȃǂł��w�肭�������B (1) ���͓d���͖{����5V�Ȃ̂��H �@�u�Ⴆ�T�X�v(V[�{���g]�ł͂Ȃ��X[�t�@�C�u]�Ȃ͉̂����Ӗ�������̂ł��傤���H)�Ə�����Ă��܂����A����͂����܂Łu���Ƃ��v�ł���A�ォ��u����12V�ł������������v�Ƃ��u3�`20V�Ŏ��R�ɒ��߂������v�ȂǁA������H�}�ł͑Ή��ł��Ȃ��悤�ȓd���l�������o���Ƃ������͂���܂��H �@�{���͉�V�œ��삷��̂��������Ɣ��f�������̂ł����H (2) �d���͉��H �@���̌��m��H�̓d���͂��́u���Ƃ���5V�v�������Ă����̂��A�ʂɒP�Ƃɓd����p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H �@���̓_�ł��ォ��u����12V�ł����v�Ȃ�Č����o�����Ƃ����ւ�̂ŁA��ɐ������d���̎����Ɠd���d�������߂Ă��������B (3) ���d���ȏ�Ƃ́H �@���d���Ƃ͉ʂ����Ăǂ̂��炢�ł��傤���H �@�u���Ƃ���5V�v�ƌ�����ƁA�{�PV��6V���炢�ł����̂��A�{�TV��10V���炢�܂ł͌��o�������̂��E�E�E�B �@����͂ǂ̒��x�̕ϓ��܂ł����Ƃ��āA���m�����d���ȏ�ōő�͉�V���x�܂ł̓d����������̂����悭�l���ċ����Ă��������B (4) �X�C�b�`ON�Ƃ́H �@�u�X�C�b�`�v�Ƃ����̂́A�ǂ�Ŏ��̒ʂ�u�X�C�b�`�v�Ȃ̂ł����H �@�܂胊���[�̂悤�ȕ����g���Đړ_�o�͂ɂ������Ƃ����Ӗ��ł����H �@���̏ꍇ�ɐړ_�e�ʂ́H �@���̐ړ_�ʼn��𑀍삵�����̂ł����H �@����Ƃ��A�d�q�I�Ƀg�����W�X�^�̃I�[�v���R���N�^�o�͂̂悤�Ȍ`������]�ł����H �@�Œ�ł���L��(1)�`(4)�̓��e���킩��Ȃ��ƁA�������邱�Ƃ��ł��܂���B �@�t�ɉ�������Ȃ��܂܁A0�`30V���x�łǂ�ȓd���ł����삷���H�͂������ł����H �@�������d���͂��́u�Ⴆ�T�X�v�Ƃ������͂𗬗p����̂ł͂Ȃ��A���蓮��̂��߂ɕʓr�d����H��K�v�Ƃ���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/10/27

|

||

| ���e |

�O�������ςȎ���Ő\���������܂���ł����B �@�A�P�Q�{���g�o�b�e���[��ɂQ�Ȃ����o�͂Q�S�{���g�d���ł��B�g���b�N�ԗ� �B������e�F�h�A�J���x�������v������h�A���J���Ă��鎞��2.5�{���g�œ_���@�h�A�����Ă��鎞��24�{���g�œ_������x�������v��H������܂��B �B��L�̓d�����𗘗p���ĉ����u�U�[�i�x�����j���������H����肽���Ǝv���Ă���܂��B�i24�{���g�������j �X�������肢���܂��B �f�̑f�l �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@����ς�E�E�E�S�R5V�Ƃ͊W�����ł���ˁB �@����5V�p�̉�H����Ă�����A24V�ł͎g���܂���S�����Ӗ��Ȃ��̂ɂȂ��Ă����ł��傤�B �E�h�A���J���Ă��鎞��2.5�{���g�œ_�� �E�h�A�����Ă��鎞��24�{���g�œ_�� �@�Ƃ���܂����A�ǂ���ł��_���Ȃ�ł����H �@����́A�����̓_����H�̓��͒[�q�̓d���ł����āA�����v�ɂ�����d���ł͖����Ƃ������Ƃł����H �E24�{���g�������A�����u�U�[��炷 �@�Ƃ����̂ł���A�P����24V��DC24V�����[�����ă����[�ړ_��ON/OFF����悤�Ȃ��̂ł͂����Ȃ��̂ł��傤���H �@���Ƃ��́A����2.5V/24V����ւ��M���������炩�̃f�W�^����H�̐M���d���ŁA�����[�̃R�C���Ȃǂ��쓮���邾���̓d�������Ȃ��Ƃ����悤�ȐM�����Ȃ̂ł��傤���H �@������d���肷��d�q��H���K�v�ŁA�d�q��H����ă����[���쓮���Ȃ��Ƃ���2.5V/24V���o�͂��Ă����H������Ƃ��H �@���̂�������ڂ������������������B �@�ʓ|�ȓd�q��H�ȂK�v�Ȃ��ꏊ�ɓd�q��H����Ă����_�ł���ˁB�{���ɕK�v�Ȃ�d�q��H�ō��Ȃ���Ȃ�܂��A�s�v�Ȃ炻��ɉz�������Ƃ͂���܂���B ���Ԏ� 2010/11/9

|

||

| ���e |

���Ԏ��L��������܂��B�����v�̉�H�ŏ\���ȓd��������悤�ł��̂ŁA24�������[�ŖړI�B���������Ǝv���܂��B�����f�W�^����H�Ȃǂœd�������Ȃ��ꍇ�͂ǂ̂悤�ȕ��@���l������̂ł��傤���H�B�X�������肢���܂��B �f�̑f�l �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@����A24V�̃f�W�^����H�Ȃ�Ă��肦�Ȃ��̂ŁA���݂��Ȃ����̂ɑ��ĉ�H�}����Ă��E�E�E�Ƃ�������������ł������A���̖Z���������ɂ���������������܂����E�E�E�B �@�������Ȃ������g���̋@�킪������������ȑ��u�ŁA��Ƀ����[�Ȃǂł͉��Ă��܂��悤�ȑ��u�Ȃ�ǂ��̃��[�J�[�̉��Ƃ����@��Ȃ̂��A���ꂪ�ǂ������d�l�Ȃ̂��������������������킯�ł����A�����������͖����ł����B  �@�f���āA�����[��ŗǂ������̉�H�̂悤�Ȃ̂ł���������߂����킯�ł����A�Ȃ�Ƃ��Ă��d�q��H�̉�H�}��m��Ȃ��Ɓc�Ƃ����̂��ړI�̕��Ȃ̂ŁA����ȏ�ׂ͍��Ȑ��������Ă����_�ł��ˁB

�@�f���āA�����[��ŗǂ������̉�H�̂悤�Ȃ̂ł���������߂����킯�ł����A�Ȃ�Ƃ��Ă��d�q��H�̉�H�}��m��Ȃ��Ɓc�Ƃ����̂��ړI�̕��Ȃ̂ŁA����ȏ�ׂ͍��Ȑ��������Ă����_�ł��ˁB�@�͂��A���ꂪ��H�}�ł��B ���Ԏ� 2010/11/27

|

||

| ���e 12/9 |

���L��������܂��B �����Z���̒��I�O��Ȏ���Ő\�������܂���ł����B ����Ƃ��X�������肢�������܂��B �f�̑f�l �l

|

||

| ���W�I�ɊO�����͂����� | |||

|

�����y�����q�����Ă��܂��B �܂��A�����VVVF�p���[�p�b�N�̌��ŃA�h�o�C�X�������������肪�Ƃ��������܂����B��킵�Ă��܂����������v���O������g�ݎn�߂Ă��܂��B ���āA����͑S���ʂ̘b��ł����A����80�N��̎Ԃɏ���Ă��܂���FM���W�I�������Ă��܂���B�ȑO��MD�����Ă����̂ł����f�U�C�������킸�ɊO���Ă��܂��܂����B�ŋ߂�FM�g�����X�~�b�^�[������ނ��g���Ă݂܂������������Ȃ舫����߂܂����B���������Ƃ���FM���W�I���������ĊO�����͂�t������Ƃ����������̂ł����A�l�b�g�������炳�����Ă����@�܂Ō�����܂���BFM���W�I�̂ǂ��ɂǂ�ȉ�H��t����Ɖ������͂ł���̂��A�A�h�o�C�X���������܂���?���W�I�̕����ƃA���v�̊Ԃɂ����Ηǂ��̂ł��傤����������̂�������ł��B��͂�v���Ɉ˗����邵���Ȃ��̂ł��傤���c�B �悵���� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@����́E�E�E�A�����m���Ă���l�ł�����܂�ɂ�����܂������Ă��������L���ɂ������������肷��悤�Ȏ��ł͖����ł�����A�l�b�g��T���Ă��o�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ꂩ�A�����悤�Ȏ������ăl�b�g�ɋL�^���ڂ��Ă��Ă��uFM���W�I�ɊO�����͂�t����v�̂悤�Ȓ��ړI�ȒP��ł͒N�������Ă��Ȃ����̂ǂ��炩�ł��傤�ˁB >���W�I�̕����ƃA���v�̊Ԃɂ����Ηǂ��̂ł��傤����������̂�������ł� �@���ꂪ�������Ă���A�ȒP�Șb�Ȃ̂ł��B �@���t�ł́u���W�I�̕����ƃA���v�̊ԂɁv�Ɨ����ł��Ă���̂ɁA�����̃��W�I�̒��łǂ���G�����炢���̂����킩��Ȃ��Ƃ������ł��ˁB �@�d�q���N�ł���A�����Ă��́u�`�l�E�S��(�g�����W�X�^)���W�I�L�b�g�v�̂悤�ȃ��W�I��g�ݗ��Ă���������A���W�I�̂����݂�W�I�̒��ʼn�H���ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�܂����ʒ��߂̂����݂��܂߂ĉ����M�����ǂ��`����Ă���̂������W�I�̑g�ݗ��ĂȂǂŊw�K���Ă���͂��ł��B �@���W�I�łȂ��Ă��A�A���v�≽�炩�̉��̏o���H��g�ݗ��ĂĂ��Ă������悤�Ȃ��̂ł��ˁB �@�e���r��W�I�ɂ��Ă���u�{�����[���v���ƂȂ����ʂ��ς�邩���l�������Ƃ͂���ł��傤���H �@�{�����[���̓c�}�~������A���ɂ���Ă̓X���C�h��������Ɛl�Ԃ��������ƒ�R�l�̕ς���R�ł��ˁB �@��R�l��ς���Ɠd�C�̗�������ς��̂ŁA�d�C�𗬂�ɂ�������Ɖ��ʂ��������Ȃ�A�d�C�����������悤�ɂ���Ɖ��ʂ��傫���Ȃ�ƍl�����܂��B �@�����ł悭���S�҂̕����ԈႤ�̂́A�u�{�����[���̓A���v�̏o�͂ƃX�s�[�J�[�̊Ԃɓ����Ă����v�ƍl���Ă��܂��̂ł��B �@�X�s�[�J�[�ɗ����d�C���{�����[���Œ���(����)���Ă���ƁB �@�m���ɃI�[�f�B�I�̐��E�ɂ́u�A�b�e�l�[�^�[�v�Ƃ����X�s�[�J�[�̒��ɓ����{�����[�������݂��܂��B �@�ł��A�X�s�[�J�[��炷���߂̓d�C�͂��Ȃ�傫���A������R�Ő������悤�Ƃ���Ƃ��̒�R�̕����ł̔��M�Ȃǂ������Ȃ�A��d�͂ɑς�����悤�ȑ�^�̉ϒ�R���K�v�ɂȂ�܂��B���ꂪ�I�[�f�B�I�p�ł̓A�b�e�l�[�^�[�ƌĂ�镔�i�ł��B �@�܂��A�X�s�[�J�[�̕����ɒ�R�𑫂��ĉ�������������ɂ́A�A���v�̓X�s�[�J�[�ƒ�R�̗����ɓd���𗬂����������Ȃ���Ȃ炸�A���ʂȓd�͂�����Ă��܂��Ƌ��ɑ傫�ȃp���[�A���v�ł͔��M���H�ւ̕��S���傫���Ȃ�������Z���Ȃ�܂��B �@���S�҂̕��͈�炢�̓A���v�ƃX�s�[�J�[�̊ԂɃ{�����[��(���ʂ�10K���Ƃ�)��ɓ���āA�u�{�����[����������Ɖ����őS�������o�Ȃ��Ȃ�I�v�Ƃ����g���u�����N���������Ƃ�����Ǝv���܂��B(�ߋ��̎��Ⓤ�e�ɂ�����܂�����) �@�C���s�[�_���X(��R�l)���S�`16�����x�̕��ʂ̃X�s�[�J�[�ƒ����10K���Ȃ�đ傫�Ȓ�R����ꂽ��d�����قƂ�Ǘ���Ȃ��Ȃ��āA�X�s�[�J�[���特���o�Ȃ��Ȃ�̂͂�����܂��ł���ˁB�ł����ꂪ������܂��ƋC�Â��ɂ͈�x���炢���s���Ă���łȂ��ƁE�E�E�B  �@���āA�O�u���������Ȃ�܂������A���ۂ̃��W�I��e��I�[�f�B�I�ł́u�{�����[���v�̓X�s�[�J�[��炷���߂������A���v(AF�A���v)�̓����ɂ��Ă��܂��B

�@���āA�O�u���������Ȃ�܂������A���ۂ̃��W�I��e��I�[�f�B�I�ł́u�{�����[���v�̓X�s�[�J�[��炷���߂������A���v(AF�A���v)�̓����ɂ��Ă��܂��B�@�������A���͂ɒ���ɒ�R������̂ł͂Ȃ��A�}�̂悤�Ƀ��W�I�Ȃ�`���[�i�[��H�̉����M���o�͂��{�����[���̒�R���������ĉ����A���v�ւ̓��͓d���߂��邵���݂ł��B �@�{�����[�����E(3��)�ɉƃ`���[�i�[���̉�H�̉����o�͓d���ɋ߂��傫�ȓd�C�M�����A���v�̓��͂ɓ���A�A���v�̏o�͂͑傫���Ȃ��ăX�s�[�J�[��傫�ȉ��Ŗ炵�܂��B �@�t�Ƀ{�����[������(1��)�ɉƃA���v�ɓ��͂���鉹���M���d���̓{�����[���̒�R���������ꂽ�����ȓd���ƂȂ�A�A���v�̏o�͓d�����������Ȃ��ăX�s�[�J�[����o�鉹�͏������Ȃ�܂��B������(1��)�ɉ����Ă��܂���GND�d��(0V)�ɂȂ�A�����M���͂܂������`���܂���̂ŃX�s�[�J�[������S�������o�Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����`���[�i�[���̉����o�͂ƃA���v�̓��͊Ԃ������Ƀ{�����[�������邾�����ƁA�{�����[���̒�R�l���������傫�����Ă����Ȃ��d���ł����K���d���͗����̂Ń{�����[�����������ς��ɉĂ����ʂ͂O�ɂ͂Ȃ炸�ɁA��ɉ��ŏo������Ƃ������ʒ��߂Ƃ��Ă͂��܂�悭�Ȃ����̂ɂȂ�ł��傤�B�����番�����Ďg�p����̂ł��B �� �A���v�̓��͂Ƀ{�����[���͂��Ă��� �� �{�����[���ɓ����d�����A���̉����M���ł��� �@�Ƃ����������m���Ă���A�ǂ�ȃA���v�ł����̃{�����[���̓��͂ɂȂ�����ς��邾���ł��̃A���v�ɓ��͂��������M���ŃX�s�[�J�[���特���o�����Ƃ͂ł��܂��B  �@���ꂳ���m���Ă���A�{�����[�������Ă��郉�W�I�ł��e���r�ł��A���ꂱ���I�[�f�B�I�p�̃A���v���̂��̂ł��A�{�����[���̈ʒu�������ׂ�����̓��͂ɃX�C�b�`�Ȃ�Ȃ�Ȃ��lj����āA�ʂ̓��͒[�q�E�z���ƂȂ��ł��Εʂ̋@�킩��̉������X�s�[�J�[����炷���Ƃ��ł��܂��B

�@���ꂳ���m���Ă���A�{�����[�������Ă��郉�W�I�ł��e���r�ł��A���ꂱ���I�[�f�B�I�p�̃A���v���̂��̂ł��A�{�����[���̈ʒu�������ׂ�����̓��͂ɃX�C�b�`�Ȃ�Ȃ�Ȃ��lj����āA�ʂ̓��͒[�q�E�z���ƂȂ��ł��Εʂ̋@�킩��̉������X�s�[�J�[����炷���Ƃ��ł��܂��B�@�I�[�f�B�I�p�A���v(AF�A���v)�Ƒ��̐M�������Ȃ����ɂ͓d�C�I�Ȗ��Łu�J�b�v�����O(����)�p�R���f���T�v�Ƃ����p�r�œd���R���f���T���P���݂܂��B �@���ʂ̓A���v��H�̂ق��ɓ����Ă���̂ŕʓr�p�ӂ���K�v�������͂��Ȃ̂ł����A���W�I�Ȃǂ̒��̉�H�ł̓`���[�i�[���̉�H���ɂ��������@�\���ʂ������i�������Ă��āA�A���v���ɂ͓����Ă��Ȃ��ꍇ���l������̂œd���R���f���T�����(�X�e���I�Ȃ�L/R�łQ��)����Ă����ƈ��S�ł��B �� �d���R���f���T�̋ɐ�(+/-)���A�A���v��H�̎��ۂ̉�H�ɂ���ċt�̏ꍇ������܂��B�S�z�ȕ��̓I�[�f�B�I�p�u���ɐ��d���R���f���T�v���g�p���Ă��������B �@������O�����͒[�q�������āA������X�C�b�`�ŕ�����ւ���悤�ɓ��݂͂���悤�ȏꍇ�ɂ̓R���f���T��lj�����K�v�͂���܂���B�O�����͒[�q������Ƃ������͌���������ɂ��Ă���̂ł�����B �@80�N��̎ԂŁA����ɂ��Ă������W�I�Ȃ�{�����[�����c�}�~�������ĉ�]�܂��̓X���C�h�����ĉ��ʒ��߂�����̂ł��傤����A����̍l�����ʼn����ł���͂��ł��B �@�ŋ߂̃I�[�f�B�I�ł͉��ʂ�UP/DOWN�{�^���������Ē��߂���悤�ȁu�d�q�{�����[���v�̂��̂������A���������{�����[�����d�q������Ă�����̂ł͂��̒ʂ�̕��i�Ƃ��Ắu�{�����[���v��T���Ẳ����͂ł��܂���B �@�{�����[�����̂�IC��LSI�̒��ɉB��Ă��܂��Ă��܂��̂ŁA�����M���̗���Ă����H�ׂĂǂ�����Ăǂ��Ɍq�������̂�����͂ł�����m���̂���l�łȂ��Ƃ��Ȃ����ł��傤�B �@�ƂĂ����x��IC�ELSI�����ꂽ�I�[�f�B�I(���ɍŋ߂̃f�W�^���I�[�f�B�I�@��)�ł͂قڑS����IC�ELSI�̒��ɓ����Ă��܂��Ă��āA�A���v�܂œ������ꂽ��pIC�ELSI���ŃA�i���O�M���ŊO���ɏo�Ă��Ȃ��悤�ȏꍇ������܂��B �@����̎�@���g����͉̂�]����X���C�h���̋@�B�I�ȃ{�����[�����g�p�����A�A�i���O�I�ȉ�H�\���̃I�[�f�B�I���u�݂̂ł��B �@�܂��A�{�����ł͐G��܂���ł������A�{�����[���̓��͐M���̓d���́u�������C��(LINE)�M���v�ƌĂ�邠����x���܂����d���͈݂͂̂ł��B �@�}�C�N���͂Ȃǂł͓d�����ƂĂ��������̂ł���ɂ��킹�����͓d���ɂ���K�v��A�t�Ƀ}�C�N�ʂ̃A���v�ɐڑ�����Ȃ�u�}�C�N�A���v�v�ƌĂ��}�C�N�̔����ȐM�������C��(LINE)�M�����x���ɑ�������A���v���ʓr�K�v�ɂȂ�܂��B �@mp3�v���[���[�Ȃǂ́u�w�b�h�t�H���o�́v�̐M���d���̓��C��(LINE)���x���ɋ߂��̂ł��̂܂܂Ȃ��ł��قڑ��v�ł��B �� ���̘b�͑S�Ĉ�ʓI�ȃ��W�I�E�I�[�f�B�I���u�̏ꍇ�ŁA����ȉ�H�E�\���ɂȂ��Ă��鐻�i�͏����܂� ���Ԏ� 2010/10/7

|

||

| ���e |

�����������Ă�����Ă܂��B �Ԃł͂Ȃ��̂ł����q�����g���Ă��郉�W�J�Z�ŊO�����͂��Ȃ���������������߂����Ƃ�����܂����B���̂Ƃ��ɂ��̏��������Ă���E�E�E(^_^;) >�� �d���R���f���T�̋ɐ�(+/-)���A�A���v��H�̎��ۂ̉�H�ɂ���ċt�̏ꍇ������܂��B�S�z�ȕ��̓I�[�f�B�I�p�u���ɐ��d���R���f���T�v���g�p���Ă��������B �����̕��������m�F�����Ă��������B�ʏ�̓d���R���f���T��2�t�ɐڑ�����Ɩ��ɐ��R���f���T�Ƃ��Ďg����Ɖ������Ō����C������̂ł����A����ő��v�ł��傤���H�e�ʂ͔����ɂȂ��Ă��܂��܂����ǁE�E�E ���܁[��i�f�l�j �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�͂��A�ʂɕ��ʂ̗L�ɐ��d���R���f���T���Q�A�ɐ����t�����ɒ���ɂȂ��ł����܂��܂���B �@�L�ɐ��R���f���T�ɐ��Ŏg�����߂ɃR���f���T�Q�A�X�e���I�ł͂S�g���Ȃ�A�ŋ߂ł͕ʂɓ��荢��⍂�����i�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���̂Ŗ��ɐ��R���f���T�̂ق����lj����J���^���ŗǂ����Ǝv���܂��āB �@���ʂ͓��͒[�q�ɐڑ�����I�[�f�B�I�Đ��@�푤�̃w�b�h�t�H���[�q�̒��ɂ��d���R���f���T�͓����Ă���͂��Ȃ̂ŁA�{���ɉ����̎��̂��߂̗\���Ƃ����������ł��B ���Ԏ� 2010/10/9

|

||

| ���e 10/13 |

���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �ŋ߂͕��ʂɎ�ɓ���̂ł��ˁB���炵�܂����B�܂��͎茳�ɂ���p�[�c�łȂ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����ȁH�Ǝv���Ċm�F�����Ă��������܂����B(^^�U �i�������ɐ��f���鎩�M���Ȃ��Ƃ����̂��傫�ȗv���ł����E�E�E�j �O�o�̃��W�J�Z���ŋ߂߂����Ɏg���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�N���N�n�Ƃ��܂Ƃ܂��Ď��Ԃ̎���Ƃ��ɂ�����ē��͒[�q�����t���Ă݂܂��B(^^�� ���܁[��i�f�l�j �l

|

||

| ���e 11/5 |

�悵�����ł��B���Ԏ����x���Ȃ�܂��Đ\�������܂���B�������M�̃��[�������������Ă����̂ł����A�u���e�m�F���[���v���Ɗ��Ⴂ���A���Ԏ���҂��Ă����̂ł����A��قǃ��[�����悭������u���J���܂����v�Ə����Ă������̂ŃA�N�Z�X���Ă݂�Ɓc�B�܂�������Ȃɑ���������������Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ł��݂܂���ł����B ���āA���W�I�ɊO�����͂�t���錏�A��Ϗڂ���������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B�f�l�̎��ł��\�������ł�����e�ł����B�{���E���̈ʒu�Ȃ�ȒP�Ɍ�������Ǝv���܂��B���Ƃ͂��̒[�q�����ăX�e���I���E�f���Čq�����߂Ηǂ��ƌ������Ƃł���ˁB��ϕ��ɂȂ�܂����B �Ђ���Ƃ�����ŋ߂̓d�q�{���E���̃I�[�f�B�I�����̎�@�Łc�Ɨ~���������̂ł����A�����܂ł����J�ɉ�����Ă��������Ċ����ł��B�����������W�I����������o���ăg���C���Ă݂����Ǝv���܂��B���������̂悤�ȊȒP�Ȍ����Ȃ̂ɋƎ҂ɂ��肢����Ɛ����~�����Ƃ́c�B������ɂ��Ă��{���ɎQ�l�ɂȂ�܂����B�Ȃ�Ƃ����\���グ�ėǂ��̂�������܂��A��������̂悤�Ȋ����𑱂��Ă���������Ƒ�ς��ꂵ���ł��B �悵���� �l

|

||

| ���p�ݑ�\�������v | |||

|

�͂��߂܂��āB���̍Ȃ͎��ƂŐg���̉������Ă���܂��āA�ݑ�ƕs�݂��P�K����Q�K�։���LED�ł��m�点�ł�����̂��Ȃ�������H�Ƃ����ƍȂ̗v�]�ŒT���Ă�����A������̃z�[���y�[�W�ɏo��܂����B ���[�����^���X�C�b�`���u�ݑ�v�Ɓu�s�݁v�p�ɂQ�ݒu���āA�ݑ�̎��ɂP�K�ʼn����{�^���������ƁA�u�|�[���ƒႢ�����P���Ɠ����ɁA�ԐF�_������F�_�Łi0.5�b�Ԋu�j�ɕς��Q��s�J�s�J�Ɠ_�Ō�ɐF�_���v���ĊO�o���鎞�ɕs�ݗp�����{�^���������ƁA�u�P���Ɠ����ɁA�F�_������ԐF�_�łɕς��3��_�Ō�ɐԐF�_���v����B �Q�FLED���g���A�_�ő��x�̓{�����[���Œ����B���̓C���[�W�I�ɔ�s�@�̋@���ē��̑O�ɂȂ�|�[���Ƃ����Ⴂ���ɋ߂��Ɗ������ł��B �{�̂͂Q�K�̕����ɒu���ēd���͂P�Q�u�P�`�X�C�b�`���O�d���i�莝���Ōy���̂Łj���P�O���[�g�����ꂽ�P�K����Q�K�����ɂ������v���܂��B �ǂ̂悤�ȉ�H���l�����܂����H�����Ă��������B�X�������肢�v���܂��B �O���� �l

|

|||

| ���Ԏ� |

�@���������₳���Ă��������B (1) �g�pLED�́H �@�u�ԂƐ̂Q�FLED�v�Ƃ���܂����A�A�m�[�h�R�����ł����H �@����Ƃ��J�\�[�h�R�����ł����H �@�t���ƑS���قȂ�̂ŁA���g���ɂȂ���LED����̓I�ɂǂ��炩���w�肵�Ă��������B (2) �����Ԃւ̍Đݒ�͉\�^�s�\�̂ǂ���H �@���ɁA��x�u�v�̃{�^���������āu�v�̏�ԂɂĂ����鎞�ɁA������x�u�v�̃{�^������������ �@�@(A) �����������Ȃ� �@�@(B) �`���C��������LED���_�ł��� �̂ǂ��炪����]�ł����H �@�u�v�ł��u�ԁv�ł����l�ł����A���K�ɂ�LED�\��������܂���̂ŁA�u�{�^�������������ȁH�v�ƕs���ɂȂ����ꍇ�ɂ܂��{�^���������āA���̎��Ƀ`���C���Ȃǂ����������ق����ǂ��̂��A�����������Ȃ��̂��ǂ��̂���I��ł��������B �@�������A���K�ɂ�LED�\��������u���������ȁH�v�Ƃ������ȕs�����ԈႢ�������ł����A����̂���]�ł͉��K�ɂ̓X�C�b�`���������悤�ł����B �@���K�̃X�C�b�`���v�b�V���X�C�b�`�ł͂Ȃ��g�O���X�C�b�`�ɂ���A���o�[�̓|��Ă�������łǂ���̃��[�h�ɂȂ��Ă��邩�͈�ڗđR�ŊԈႢ�͖����Ǝv���܂����A�v�b�V���X�C�b�`�ł�����LED�\���������Ƃ����Ɖ����Y��ɂ��ԈႢ���������܂���B ���Ԏ� 2010/9/28

|

||

| ���e |

���Ԏ��ɂ���Ă����肪�Ƃ��������܂��B�ȂƋ��Ɋ��ł���܂��B �i�P�j�ɂ��āA�Q�FLED�̓J�\�[�h�R�����@VF:2.0V�i�ԁj,3.4V�i�j@20mA�ł��B �i�Q�j�ɂ��āA�g�O���X�C�b�`�ɕύX�ƃX�C�b�`���Ɋm�F�p�Q�FLED�ƂQ�K�̕\���p�Q�FLED�͂R�ӏ��ɕύX�ŃX�s�[�J�[�̃{�����[�����lj��ł��肢�v���܂��B �Q�K�̕\��LED�͕����̂R���ɒu������Ǝv���A�\�z�̓x�b�g�㕔�̒I�Ɂu�{�̊�Ձ{�X�s�[�J�[�{�\���p�Q�FLED�v�A�{�@�𒆐S�ɍ��E2.5�����ꂽ�Ƃ���ɕ\���p�Q�FLED���P�Âz�u�B �X�s�[�J�[�͎莝���̓d�q�����f�B�[�ɂ悭�g���Ă���A�C���s�[�_���X:8�� ����:1W �������x��:90�}3dB/0.1W ���U���g��:520Hz�}20%@1.0V ���g�������W:f0Hz�`20KHz �T�C�Y:���a��28mm�~������6.3mm��\�肵�Ă܂��B ���̂���Ă������܂����琥���Ă��������B ����������낵�����肢�v���܂��B �O���� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�g�O���X�C�b�`��I�ꂽ���ƂŁA���b�`��H���K�v�Ȃ��Ȃ�̂ŏ������i������܂��B �@�X�s�[�J�[�̃{�����[���͍ŏ�������������̂ł��̂ł����S���������B �@LED�����ӏ��ɒu����悤�ɂ��܂��B �@����͎��ۂ̐���ɂ͊W������������܂��A�ƊE�ł͉����Q�Ҍ����̑��u�ł͂Q�FLED�͂��܂�g��Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B �@�M���@�����Ă���������킩��Ǝv���܂����A�M���@���P����2�F(��/��)��3�F(��/��/��)�ɐF���ς����̂ł��M���F��\������Ƃ����ړI�ɂ����Ă͖��͂���܂���B �@�ł��A�F���F�ӁA���͂̎ア���ɂ͂P���ł͉��F�ɂȂ��Ă���̂��悭�킩��܂���B�܂��X�H�̖�����ɂ܂���Ă��ꂪ�M���Ȃ̂����̏Ɩ���L���Ŕ̌���Ȃ̂�����ʂ����ɂ����Ȃ�܂��B �@�ł�����A�N�����Ă��u�����v���������\�����ŐM���@�ł���`���F���ł��A�����Ă���ʒu�ł��\����Ԃ�F���ł���v�Ƃ����̂��M���@�Ȃǂ�P�ɐF���ς�铔�ł͂Ȃ��A�Ӗ��̈Ⴄ�ʁX�̓������̈Ӗ��������ɓ_������Ƃ������ɍ�闝�R�ł��B �@��ʐM���@�ȊO�ł��H��̋@�B�̏�ԕ\�������v��x���v�A�I�[�f�B�I�@��Ȃǂ̃p�C���b�g�����v�ł��P�ɐF���ς����̂��͌ʂɈӖ��̂��郉���v��ʁX�ɕ��ׂ邱�Ƃ̂ق��������ł��ˁB �@�������Q�F��R�F�ɐF���ς��^�C�v�̕\�������v��X�C�b�`�����̒��ɂ͑�������A���������^�C�v�͂ǂ��炩�Ƃ����ƈ�����P�̂Ŏg���̂ł͂Ȃ��A����ՂȂǂœ����̑���őΏۋ@�킪�����������̃X�C�b�`����ׂĂ��Ă��̂����ǂꂪON�Ȃ̂�OFF�Ȃ̂���A�S���������F(�Ƃ�)�œ_�����Ă����琳��Œ��ɂۂ�ƐF���Ⴄ(�ԂƂ�)�̂��������炻��ُ͈��\���Ă���ƂЂƖڂł킩��悤�ȃX�C�b�`/�����v�z�u�ɂ���ꍇ�Ȃǂɑ����g���܂��B �@�|�[�^�u���@��łP��LED�Łu�[�d���͐ԁv�u�[�d��������Ɨv�Ƃ��������v���悭���܂����A���͐F�ӂɑ����Ƃ���Ă���u�ԗΐF�Ӂv�̕��ɂ͐ԂȂ̂��Ȃ̂������ʂł��Ȃ����߂ɕs�]������������܂��B �@����̂���]�ł͉����Ă��������邲�Ƒ��̕��̖ڂ������͂Ȃ��A�E�Ԃ̐F��e�ՂɎ��ʂł���悤�Ȃ̂ň˗��҂̕��̂��ƒ���ł͂Q�FLED�ł��ǂ��Ƃ͎v���܂����A�������̕��������Q�҂̕��p�̑��u�������ꍇ�ɂ͂Q�FLED���͕ʁX��LED����ׂāA�p�b�ƌ����ڂłǂ���̕\�����_���Ă���̂��킩�����ق��������S�E�e�ł���B �@�����]�k�ɂ���Ă��܂��܂������A��H�}���ł�������܂�����f�ڂ��܂��B���炭���҂����������B ���Ԏ� 2010/9/29

|

||

| ���e |

���e�ɕ\�������v�̐��������肪�Ƃ��������܂��B�M������Ë@��̃����v���ʂɂ���܂����B �g���̉��ŐF�ӂ�㎋�͍��͋C�ɂȂ�܂���ł������A�Q�F�\�����ʕ\���Ȃ�u�ݑ�v�u�s�݁v���x��������܂����m���Ɍ��₷���Ǝv���܂����B �C�����ʏ������w�E���������Ċ������ł��B�u�ݑ�v�u�s�݁v�ʁX��2��LED���g���d�l�ɕύX�����Ă��������B ��낵�����肢�������܂��B �O���� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@�u�J�\�[�h�R�����v�p�ɉ�H�}�͏����܂��̂ŁA�J�\�[�h�R�����^�C�v�̂Q�FLED���g���邩�A�Q�F�ʁX��LED�����邩�͐���җl�̍H�쎟��ł��B �@�g���ꏊ�〈�Ղ����l���āA�K�X�ǂ���ɂ��邩�͂����R�ɂ����߂��������B �@���T���͔��ɑ��Z�Ȃ̂ŁA��H�}���������肷��̂͗��T�ɂȂ�܂��B���炭���҂����������B ���Ԏ� 2010/10/1

|

||

| ���e 10/5 |

����ɂ��́B���Z���������e�ɑΉ����Ē����܂��Ċ��ӂ��Ă���܂��B �m�l�������悤�Ȋ��Ȃ̂łQ�g����ł��B �O���� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@10����葽�Z�ł����ւ҂����������܂����B �@������̉�H�}�ɂȂ�܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��

�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������

�� �X�C�b�`���͂̔���E�ω����o��H �@��K�ɒu�����X�C�b�`����̓��͂́AD1,D2,R5�̕ی��H��ʂ���R6,C5�Ń`���^�����O�������������IC1 74HC86�Ńf�W�^���M���ɐ��`���܂��B �@���`���ꂽ�f�W�^���M���͌����[�s��]����[�ݑ�]��I������M���Ƃ��Ďg�p����ق��A�X�C�b�`��ԕω����o��H�Łu�X�C�b�`����ւ���ꂽ�v���Ƃ����m���܂��B���̐�ւ���ꂽ���Ƃ����m�����M��(�p���X)�̓����v�̓_�ł��J�n����M���ƍ��m����炷�M���Ƃ��Ďg�p���܂��B �� �_�ŗp�N���b�N���U��H �@�����v�̓_�ŃX�s�[�h�����肷�锭�U��H�ł��B �@���Ȃ��݂��^�C�}�[IC 555���g�p���܂��B �@�_�ŃX�s�[�h��VR1�Œ��߂ł��܂��B �@�N���b�N���U�̗l�q��LED1�Ŋm�F�ł��܂��B �@�A���A�N���b�N���U�́u�_�Œ��v�������U���Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ŁA�_�ł��I����ă����v���_�������ςȂ��ɂȂ���Ԃɂ�LED1�͏������܂��BLED1�����ăN���b�N���U��H�����삵�Ă��邩�ǂ�����_�ő��x�߂���͕̂K���X�C�b�`��������ă����v���_�ł��Ă�����Ԃɂ��Ă��������B �@�����ŃN���b�N���U��_�Œ��ȊO�̊��Ԃ͒�~�����Ă����Ȃ��ƁA���U�����ςȂ����ƃX�C�b�`�𑀍삳��ē_�Ŋ��Ԃɓ������Ƃ��̍ŏ��̈�_�ł̓r���ɂȂ邽�߁A�ŏ��̈��̓_�Ŏ��Ԃ�����S������Ă��܂��܂��B�قƂ�Ǔ_�łɌ������Ƀp�b�ƂQ��ڂɐi��ł��܂���������܂���A����ł͂��܂�ɕs�i�D�ł��B �@�����ɂ�555�̔��U�͒�~��Ԃ���J�n�����ꍇ�͍ŏ��̈���ق�̏��������Ȃ�̂ŁA�ƂĂ��ƂĂ������ɔ��U���Ԃ��������E�g�������Ƃ������ɂ͕s�����ȉ�H�ł����A����̗p�r�̂悤�Ƀ����v��_�ł����邽�߂Ȃ�ŏ��̈��͐F����ւ�����u�ԂȂ̂ł킸���Ȏ��Ԃ̈Ⴂ�ɂ͋C�Â��Ȃ����x�ł��傤�B(�X�Ɍ����Ή������Ă͂��߂ă����v�����邭�炢�ŁA�ŏ��̏u�Ԃ͑��u�����Ă��Ȃ����̂ق��������ł��傤����E�E�E) �� �_�ʼn����H �@��[�s��]����[�ݑ�]�̃����v��C�ӂ̉_�ł����A�_�ł��I�������_�������ςȂ��ɂ��邽�߂̉�H�ł��B �@IC2 74HC4017�ŃN���b�N�p���X�̉��J�E���g�^�f�R�[�h���܂��B �@���̏o�͂̂����C�ӂ̉̏o����I�����[�s��]����[�ݑ�]�ł��ꂼ������Ŏ~�߂�̂��𐧌䂵�܂��B �@��H�}�ł͂���]����[�s��]�͂R������[�ݑ�]�͂S���Ƃ��Ă��܂����A�ʂ̉ł��A�ԁE���ɓ����ɐڑ����Ă����܂��܂���B �@��[�s��]�܂�����[�ݑ�]���I�����ꂽ�ɒB�����Ƃ��ɃJ�E���^�[�ƃN���b�N���U��H���~��Ԃɂ��܂��B�܂���~��ԂɂȂ�ƃ����v���_�������ςȂ��Ƃ���M�����o���܂��B �@��x��~��ԂɂȂ�ƁA�X�C�b�`�𑀍삵�ă��Z�b�g�p���X����������܂ł͂��̂܂܂ł��B �@���Z�b�g�����ƃJ�E���g�͂܂��O����J�n����A�w��̒�~�J�E���g�܂ʼn��܂��B �� �ԁE�_�������H �@���ۂɂǂ���̐F�̃����v��_��������̂��A�_�łȂ̂��_�������ςȂ��Ȃ̂��Ȃǂ̏�Ԑ���������H�ł��B �@���͂Ő�������͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA��H�}���̐��䃍�W�b�N�̒��߂��������������B �� LED�h���C�o �@�����LED���E�ʁX�̏ꏊ�œ_�����������Ƃ̎��ł��̂ŁA�g�����W�X�^���g����100mA���x�܂łȂ痬����LED�h���C�o�Ƃ��Ă��܂��BLED2�`5���x�܂œ_���ł��܂��B �� ��s�@�̂悤�ȁu�|�[����v�T�E���h������H �@�莝���̕��i�E�����ɓ���\�ȕ��i�Ŋ��S�ɂ��̉����Č�����͓̂�����߁A�u�����Ȃ��̉��v�̍Č��͒f�O���܂����B �@�����ƐF�X�ƕ��i�𑝂₵����A�����I���i�ł�����s�\�ɂȂ邩�킩��Ȃ�����IC�Ȃǂ��g���Ί����ȍČ����ł���̂ł����A���ꂾ�Ƃ����͍��Ȃ��Ȃ����蕔�i���������Đ������Ԃ������Ȃ�̂ŁA����͂�����x�������Łu�����̃f�W�^�����̂悤�ȋ@�B�I�ȉ��ł͖���������Ƃ����G���K���g�Ȋ��������鉹�v�ł��e�͂��������B �@��s�@�̒��ɔE�э���Łu���̉��v�̉�H�ɃA�N�Z�X���邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁA���܂łɕ���������(�̋L��)��A�f��ȂǂŎg�p����Ă�����ʉ����璲�ׂ�Ɓu���̉��v����500Hz�̃T�C���g(�����g)�ŁA�����G���x���[�v�͖�P�b���O�p�g�ł��B �@�q��@������Ђɂ��Ⴂ���A���ʉ����쌳�̍�҂̈Ⴂ���ɂ����10Hz���x�̃Y���͂���܂��B �@�T�C���g(�����g)�Ȃ̂łƂĂ��������肪�悭�A�Y��ȉ��ɕ������܂��B �@�������O�p�g�ŃX�[���Ə����Ă䂭�����ł��B �@���ۂɕ����Ə����r�u���[�g�����������悤�ɂ��������܂��̂ŁA���̎�̉��Ɍ��݂ƃG���K���g����^���邽�߂ɂق�̏������g���̃Y�������������Ęa���ɂ��Ă���̂�������܂���B (����A�����������邾���Ŗ{���͒P�����������E�E�E) �@�����Ńp�\�R���Łu���̉��v���Ǝv���鉹���M���삵�Ă݂܂����B �@500Hz��SIN�g�ɂ�炬�p��50Hz���������Ă��܂��B �@�ŁA���̉����Y�o���o���H���������̂ł����A��q�̂悤�ɖʓ|�Ȃ̂ł���Ȃ�Ɏ������̏o���H�ł��B �@�c�C���s�^�̈�Δ��i��H���Y���SIN�g�`�U�����܂��B �@���̂܂܂ł͐U�����������̂ň�A���v�ő������Č�Ŏg���₷�����炢�̐M�����x���ɂ��܂��B �@���U���g��(����)��VR2�Œ��߂ł��܂��B �@�����Tr2 2SC1815�Ń~���[�g���Ă���āu�|�[����v�Ƃ��������ɋ߂��`�ɂ��Ă��킯�ŁA���̌����̂��߂̎O�p�g�̓I�y�A���v LM358�́u�m�R�M���g��H�v�Ő������܂��B �@�c��(���Ă���)���Ԃ�VR3�Œ��߂ł��܂��B �@�X�C�b�`����ւ���ꂽ���Ƃ����m�����p���X�M���Ń~���[�g����������A���̃p���X�͈�u�ŏ�����̂ł�������m�R�M���g�Ƃ��ăG���x���[�v�g�`����������܂��B���̓G���x���[�v�M���̓d�����オ��Ə������Ȃ�܂��B(�A��Tr2�̃x�[�X�d��0.6V�t�߂ł̕ω�) �@���i�������Ȃ����Ă���̂ŁA�u�|�[���v�́u�|�v�̕������������������A�Ō�ɃX�[���Ə�����悤�Ȋ����ɕ������܂��B �@��`�g�̌ł������̃f�W�^�����ł͂Ȃ�SIN�g�ŁA���������u�u�[�v�ƃu�c�b�Ə�����̂ł͂Ȃ��X�[���Ə����Ă䂭�̂ňꉞ�́E�E�E����Ȃ�ɁE�E�E�_�炩�������̉��͏o��̂ł����A���S�ɔ�s�@�́u���̉��v�����҂����̂ł���������ƕʂ̉�H�ō��ꂽ�ق��������ł��ˁB �� �����o�̓A���v �@���Ȃ��݂̉����A���vIC LM386N���g�p���ăX�s�[�J�[��炵�܂��B �@����̉�H�ł͋��������d���d����12V�ł��̂ŁA�A���v�̓d���͂����������Ă��傫�ȉ��܂Řc�܂��ɖ炷���Ƃ��ł���悤�ɂ��܂��傤�B �@���ʂ�VR4�Œ��߂ł��܂��B �@C17 1000��F�͕K��LM386�̓d���s���̂��ɕt���Ă��������B �� �d����H �@���W�b�N����5V�œ��삳���܂��̂ŁA���������12V����O�[�q���M�����[�^��5V�����܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@��[�s��]����[�ݑ�]�œ_�ʼn�ʁX�ɂ�������A��s�@�́u���̉��v�̂悤�ȉ�������]�ȂǁA���ꂼ��̂���]�������邽�߂ɂ��Ȃ蕔�i���������Ă��܂��B �@����ɂ͂��イ�Ԃӂ��āA�z���~�X�Ȃǂ������悤�ɂ��Ă��������B �@�g�ݗ��Ăēd��������ƁA�u�|�[����v�Ƃ������Ƌ��Ƀ����v���_�ł��܂��B �@�_�ł��郉���v�̓X�C�b�`�őI�����Ă��鑤�̐F�ŁA�͓d������ꂽ���ɂ̓��Z�b�g���Ă��Ȃ��̂ŕs��(10��ȓ�)�ł��B�����A���X�ɂ���74HC4017�͓d���������ɂ̓��Z�b�g��ԂɂȂ�悤�ŁA�ݒ肵�Ă���_�ł���Ǝ~�܂�悤�ł��B �@�X�C�b�`���ւ����LED2(�ω��m�F)����u�����_�����܂��B �@����Ɠ����Ƀ����v���w��̉_�ł��A���̌�ɓ_���ɕς��܂��B �@�����v���_�ł��Ă���Ԃ�LED1(CLOCK�m�F)���_�ł��Ă��܂��B �@���������v���_�ł��Ȃ��ꍇ�̓N���b�N���U�͍s���Ă��邩��A�����H���ӂ̔z���~�X���������m���߂Ă��������B �@�N���b�N�\�����w��̉_�ł��ď�����̂ɐԁE�̃����v���_�ł��Ȃ��ꍇ�͓_�������H����LED�h���C�o�A������LED�܂��̉�H���m�F���Ă��������B �@�X�C�b�`���ւ���LED2(�ω��m�F)����u�����_��������A�u�|�[����v�ƃT�E���h����܂��B �@������Ȃ�������A�����W�̂ǂ������Ԉ���Ă��܂��B �@���Ƃ��ATr2�̃R���N�^�z����藣���A�~���[�g�͂�����܂���̂ł����ƃX�s�[�J�[����u�|�[�v�Ƃ��������Ŕ��U��������ςȂ��ɂȂ�܂��B �@Tr2�̃R���N�^�z������Ă������o�Ȃ��ꍇ��SIN�g���U��H�����H�A�����A���v�̂ǂ������Ԉ���Ă��܂��B �@�R���N�^�z���������X�s�[�J�[���特���o�āA�ł��X�C�b�`����ł́u�|�[����v�Ɩ�Ȃ��ꍇ�̓I�y�A���v�܂��̔z���~�X�ł��B �@����ɓ��삵���Ȃ�A�eVR�߂��Ă������̂��D�݂̓_�ő��x�≹�ɂ��Ċ��������Ă��������B ���Ԏ� 2010/11/20

|

||

| ���e |

���ݑ�\����H������Ă��������܂��āA���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�|�[���̉����Č��ł������łƂĂ��������ł��B�_�ʼn�C�ӂɐݒ�ł���悤�ɂ��Ă�����������A���o������g�����肪�֗��ɂȂ�悤�l���Ă�����������A���ߍׂ₩�Ȑ����Ȃǂ��C�g���Ɋ��ӂ������܂��B ��H�̕��G���Ɉ��|���Ă���܂����A���i�����X�g�A�b�v���Ĉ���ǂ��Ȃ��琧�쏀����i�߂Ă���Œ��ł��B �������グ�Ă��������C�����ł����ς��ł��B ���쒆�ɕ�����Ȃ������o�Ă��邩�Ǝv���܂��̂ŁA�܂����̎��͋����Ă��������B��낵�����肢�������܂��B �O���� �l

|

||

| ���Ԏ� |

�@����]���F�X�ƍׂ����̂ŁA�������������ɂ͂���Ȃ�ɕ��i���������A�g�ݗ��Ă���Ԃ���������̂ƂȂ��Ă��܂��B �@�܂��A�������A��������ƍ������Ɗ�������͂��ł�����A�Q�Ă��ɂ悭�m�F���Ȃ����Ƃ�i�߂Ă��������B ���Ԏ� 2010/12/15

|

||

| �J�~��x��u�U�[ | |||

|

�����e�ؒ��J�ȉ���ŕ������Ă��������Ă���܂��B �ŋ߂͓ˑR�̉J�Ȃǂ�����A������̐����݂ō��������Ƃ�����܂����B������100�~�V���b�v�Ŕ����Ă��鑋�̖h�ƃZ���T�[�i���������ƌx��������������j���������ĉJ�Z���T�[�ɂł��Ȃ����ȁH�ƍl���Ă���܂����ȒP�ɉ����ł�����@�͂Ȃ��ł��傤���B�����Ƃ��ẮA ���J�̂�����Z���T�����̓A���~��2���𗼖ʃe�[�v�Ŗh�ƃZ���T�{�̂ɕt����B �����ʂ�ς�����B ���h�ƃZ���T�ɕt���Ă���{�^���d�r3��d���Ƃ���B ���ł���Αҋ@��Ԃ����N���炢�����Ăق����B �h�ƃZ���T�͂����Ȏ�ނ��o�Ă��܂����A���Ɏw��͂���܂���B�i�����炪�������̂�T���܂��B�j ���萔�ł�����낵�����肢���܂��B tenten �l

|

|||

| ���Ԏ� |

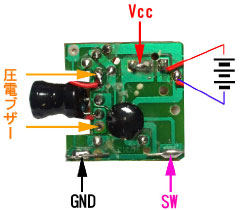

�@�h�ƌx��@�́A100�~�V���b�v�_�C�\�[�Ŕ����Ă���ʐ^�̂��̂��g�p���܂��B

�@�h�ƌx��@�́A100�~�V���b�v�_�C�\�[�Ŕ����Ă���ʐ^�̂��̂��g�p���܂��B�@�F�͔���ʐ^�̃x�[�W���A�ق������邩������܂����̊�E��H�������Ȃ�g�p�ł��܂��B �@��p�^�[���Ɣz���͉��L�̂Ƃ���ł��B

�@100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u���p�h�ƃu�U�[�v�͎�ނ͂����Ă����삷�錴���͓����ŁA�u�U�[��甭�U��H(���[���h���ꂽIC�̒��ɓ����Ă��܂�)����/�������Ȃ����u���[�h�X�C�b�`�v�Ƃ������̓X�C�b�`�ŃR���g���[�����܂��B �@���a3mm���x�̃K���X�ǂɓ��������[�h�X�C�b�`����ɂƂ�����Ă��镨(����̐��i�͂���)��A���[�h�X�C�b�`�̒��̋����ړ_�������ނ��o���Ŋ�ɂƂ�����Ă�����̂�����悤�ł��B�����ځE�`�͕ς���Ă������͓����ł��B �@���[�h�X�C�b�`�͎��͂�^����ƒ��̋����ړ_���������ēd�C�𗬂��܂��B���͂������Ɛړ_�͗���Ă��ēd�C�͗���܂���B �@���p�h�ƃu�U�[�ł͑����܂��Ă���Ɩ{�̂ɑ��g�ɂƂ�����������߂Â������[�h�X�C�b�`��ON�ɂȂ�����Ԃł̓u�U�[�͖�܂���B�����J�������������������[�h�X�C�b�`��OFF�ɂȂ��ău�U�[����܂��B �@�Ƃ������ŁA���p�h�ƃu�U�[���J�~��œ��삳����ɂ́A���[�h�X�C�b�`�̂����Ɂu����Ă�����ON�v�u�J���~������OFF�v�Ƃ����X�C�b�`��H���Ȃ��Ηǂ����ƂɂȂ�܂��B �@����Ă��邩�J���~���Ă��邩�����m����ɂ́A�ӂ��́u�J�~��Z���T�[�v�Ƃ����Z���T�[�����܂��B �@�ɋ����̃p�^�[���������̂ŁA����Ă��鎞�ɂ͂Q�̋����p�^�[���͗���Ă��Ă���̂œd�C��ʂ����A�J���~��ƂQ�̋����p�^�[���̊ԂɉJ�Ԃ��������Ɛ��������Ȃ̂Ńp�^�[���Ԃɓd�C�������悤�ɂȂ�܂��B�d�C�������Ƃ͂����Ă����̂܂܃X�C�b�`�ɂł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u���̒�R�l�v�Ő������ꂽ����ȓd�C���������x�ł��B �@�ł�����A�u�J�~��Z���T�[�v�����ł͑��̕����H��ON/OFF���邱�Ƃ͓���̂ŁA�ӂ��̓g�����W�X�^�Ȃǂ��g���ăX�C�b�`���O���s���܂��B �@���������悤�ɁA�u����=OFF�v�u�J=ON�v�Ȃ̂ŁA����̌x��u�U�[�����[�h�X�C�b�`�삳���邽�߂́u����=ON�v�u�J=OFF�v�Ƃ����X�C�b�`����Ƃ͋t�ł�����A��������]�������K�v������܂��B �@�܂��A�g�����W�X�^���g������H�ł͒ʏ�̓o�C�A�X�d������ɂ�����x�͗���Ă���̂ŁA�ҋ@����������x�͓d�r�����Ղ��܂��B �@�u�{�^���d�r�Ŕ��N�͓��삳�������v�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA���̌x��u�U�[��H���l�ɉJ�U��Z���T�[��H���ҋ@���͓d�͂�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ͕��ʂ̃g�����W�X�^��H�ł͂��߂ŁA��Ԃ��ω����鎞�ȊO�ɂ͓d��������Ȃ�FET���g�p������H���������Ƃɂ��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��