| ||||||||||

|

|

| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |

��H�E�f���L�E����

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

���� ���̃y�[�W��2009�N�㔼�̃��O�ł� ����

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B

�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B

�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B

|

�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |

�y�ꗗ�z

�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�

|

��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |

|

�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

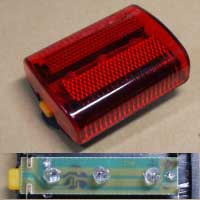

�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

���� ���̃y�[�W��2009�N�㔼�̃��O�ł� ����

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

| ���]�ԗp�E�C���J�[ | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�u���̑O�͏ڂ����Ȃ��Ă��݂܂���ł����B�v �@���]�ԂɃE�C���J�[���t�������ƂƎv���̂ł����A�ǂ̂悤�ɂ�����悢�̂ł��傤���B �@�ȒP�ł����̂ł�낵�����肢���܂��B �r�c �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���]�ԂɃE�C���J�[�ƌ����܂��Ă��A�ǂ�ȃE�C���J�[�������̂�������Ȃ��̂œ���ł��ˁB �@�u�ȒP�ł����v�Ƃ������ł��̂ŁA�E�����œd�����_�ł��邾���̂��̂ł����̂ł��傤���B ���N���b�N����Ɗg��\��

�@�_�ŗp�̔��U��H�͂�����݂̃^�C�}�[IC555�ɂ�锭�U��H�ł��BVR1�œ_�Ŏ����߂ł��܂��B �@�X�C�b�`���E�����ȊO��OFF���I�ׂȂ��Ƃ����܂���A�u����OFF�v���ł���X�C�b�`���g�p���Ă��������B �@�d���̓o�C�N�p�ɔ����Ă���E�C���J�[���ŁA6V/6W(����d��1A)�ȉ��̂��̂��g�p���Ă��������B �@�d�����g�p����Ƃ����ɓd�r�������ĈÂ��Ȃ�A�܂����U���g�����オ���đ����_�ł��Ă��܂��悤�ɂȂ�̂ŁA�d�����g���ꍇ�͒P�j���P��̃A���J���d�r���g�p����悤�ɂ��āA�P�O�A���J�����d�r�̂悤�ȗe�ʂ̏��Ȃ����͎̂g��Ȃ��ق����ǂ��ł��傤�B �@�d���ł͂Ȃ�LED���g�p����̂ł���A�}�̂悤�ɉ��FLED���g�p���ĕK�v�Ȑ���LED��H������ĕ���ɐڑ��������̂��g�p����Ɨǂ��ł��傤�BLED���g�p����Ȃ�d�r�͒P�O�A���J�����d�r�ł����Ȃ蒷���Ԏg�p�ł���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/12/7

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e 1/6 |

�@�g���T���Ɛ\���܂��B���͎��]�ԂɃE�C���J�[�����Ďg���Ă��܂��B�ŋ߂̓\�[���[�p�l���ƃn�u�_�C�i������̏[�d�����p�I�ɂȂ�A�قڊ����̈�ɓ���܂����̂ŏЉ�܂��B �@���̃z�[���y�[�W�ɉ�H�}���ڂ��Ă��܂��B�����̒i�K����̋L������ǂݐi�߂Ă����������ق����킩��₷���̂ŁA�܂��H��8�̃y�[�W�����ǂ݂��������B http://tonsan.boo.jp/tonsan/kosaku/kosaku8.html �@�ǂݐi�߂Ă��������ƍH��28�̃����_��H�}8���ŏI�łɂȂ�܂��B �g���T�� �l

|

|||||||||||||||||||||||

| �d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�ǎ傳�b���ł��� �@�d�q�H��}�K�W��no5���܂��������A���]�ԓ_�Ń����v�̊�����H�����삵�܂������A���Z���T�[�����܂��s�������ウ�č�蒼���A�����܂������A�_�Ń����v�ɐڑ����Ă��_�����܂���{�Ɗ���X�y�[���ň�������Ă�����܂���n���_�t�����ԈႢ�Ȃ��悤�ł� �@���i���j���̂ł��傤�� ���� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

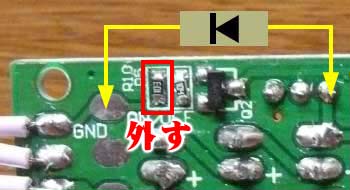

�@�d�q�H��}�K�W��No.5�́u100�~�V���b�v�����@�Â��Ȃ�Ǝ����I�ɓ_�ŊJ�n�I���]�ԗp�_�Ŏ����S���C�g�v�̐���ɂ� (1) 100�~���]�ԓ_�Ń����v��̉��� (2) ���Z���T�[��̐��� �̂Q�̍H�삪�K�v�ł��B �@���ꂼ��Ƀe�X�g���s���āA�ǂ��炪���܂������Ă��Ȃ��̂����m�F���Ă��������B (���ʂ̓s���ōׂ��ȃe�X�g�⌟�����@�͎G���ɂ͍ڂ����܂���)  �@�}�P�̂悤�ɁA���]�ԓ_�Ń����v���������Ĉ����o�������[�h���̂�����(�v���X)����(LED A)��ڑ����܂��B

�@�}�P�̂悤�ɁA���]�ԓ_�Ń����v���������Ĉ����o�������[�h���̂�����(�v���X)����(LED A)��ڑ����܂��B�@���̎��_�ł͌��Z���T�[��͐ڑ����܂���B �@������������������������q���Ɖ����O�̏�ԂƓ����ɂȂ�܂��B �@�d�r�����Ė{�̂̃p�^�[���I���{�^���������A�������̏�ԂƓ����łV�̃p�^�[����I���ł���͂��ł��B �@�{�^���������Ă�LED���s�J�s�J�ƌ���Ȃ��ꍇ�́A�_�Ń����v��̉����Ɏ��s���Ă��܂��̂ł悭�m���߂Đ������������Ă��������B   �@���Z���T�[����}�Q�̂悤�ɓd�r�Q�{(���ۂ͓d�r�{�b�N�X�ɓ���Ă�������)�ƃe�X�g�p�ɐԐFLED����Ȃ��Ńe�X�g���܂��B

�@���Z���T�[����}�Q�̂悤�ɓd�r�Q�{(���ۂ͓d�r�{�b�N�X�ɓ���Ă�������)�ƃe�X�g�p�ɐԐFLED����Ȃ��Ńe�X�g���܂��B�@�}�̒ʂ�ڑ����āA�d���X�C�b�`��ON�ɂ�����ACds�Ɍ����������Ă���Ƃ��ɂ̓e�X�g�pLED�͏����ACds����ŕ������肵�ĈÂ�������e�X�g�pLED���_�����܂��B �@���x�͔��Œ�VR���Ē��߂ł��܂��B �@���̌��ɑ��Ă̔�����������Ό��Z���T�[��̐���Ƀ~�X������܂��B�z����n���_�Â����m�F���Ă��������B �@�܂�����~�X�ŕ��i���Ă��܂��Ă���\��������܂��B �@���ƁACds�͕��i�\�ɍڂ��Ă�Ƃ��萳����80K���`200K���i���g���Ă��܂����H �@������30W�u�����̉���30K���������x�B���z�����ł͂����ƒႢ��R�l�B �@��ŕ������肵�ĈÂ������200K�`500K���ȏ�̒�R�l�ɂȂ���̂Őv���Ă��܂��B(���̏�Ԃŗ[���̉��O�̔��Â���œ_�����邭�炢�ł�) �@�s�̂�Cds�ɂ͐F�X�Ȏ�ނ�����܂����A�啝�ɂ��̐v��R�l����O��Ă��Ȃ���Ί��x���ߗpVR�ňႢ���z���ł���͂��Ȃ̂ł����B �@���]�ԓ_�Ń����v�A���Z���T�[��̗���������ł���A�Q���q���u�Â��Ȃ�Ǝ����I�ɓ_�ŊJ�n�I���]�ԗp�_�Ŏ����S���C�g�v���������܂��B ���Ԏ� 2009/12/7

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�ǎ�l���N����낵�����肢�������܂� �@����ƌ��Z���T�[����������܂����A�W�����o�[���̃n���_�t�����������Ǝv���܂��A�����Â��Ȃ�Ɠ_�Ń��C�g���_�����Ă��܂� �@���]�ԓ_�Ń��C�g�̔��FLED���Ƀ`�������W�������Ǝv���܂�������������ŁA���FLED3�@��2��t�������̂ł����A�����Z���T�[�Œ��ӂ�_�Ȃǂ����������肢�������܂� ���쏫�_ �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�ʂɖ�薳���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/1/8

|

|||||||||||||||||||||||

| ���p�W���p�́A�l�����������������LED | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�����b�ɂȂ�܂��B �@�ȑO�A�Љ��Ă����uLED��d�����ɂ������_�ʼn�H�v�ɐԊO���Z���T�[�i������ȑO�Љ��Ă���NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�j��g�ݍ��݂����̂ł������������肢�ł��Ȃ��ł��傤���H �@���p�W���̌���Ŏg�p�������̂ł����A�l���ʂ��LED����b�قǂ������_�����ď�����Ƃ����Z���T�[���l���Ă��܂��B �@�ł���Έȉ��̍��ڂ����荞��ŋ����Ă��������Ȃ��ł��傤���B �E�g�p����LED�͔��FLED����B �E������H�̂��̂��Q�O�����ׂĎg�p����̂ŁA�d���͑S�Ĉꊇ���ĉƒ�p 100V������B �@���Z�������A���k�ł�������낵�����肢���܂��B (������]) �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�l���ʂ��LED������v�Ƃ����Ӑ}�͂킩��܂����A���L�̏����ɂ��Ă͂ǂ����l���Ȃ̂ł��傤���H �@�W�����̑O�ɃZ���T�[��LED�̑��u��u���Ƃ��āA�l�͕K����u�Œʂ�߂�����̂ł͂Ȃ��A�l�ɂ���Ă͋��������������ɗ�������A�l�ɂ���Ă͗����~�܂��Ă����ƓW�������ӏ܂���̂ł͂���܂��H �@LED�����_�����ď�������Ԃɗ�������̂ł�������̂ł����A���ʂ�LED���P�b���琔�b���x�_�����ď���������ɂ����u�̑O�ɗ����Ă��āA�l���Z���T�[�͐M����l�̋����ԂŒf���I�ɏo�͂��Â��Ă���Ǝv���̂ł����A���̍ۂ͂ǂ����ꂽ���̂ł��傤���H (A) ������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�l�������~�܂��Ă���Ԃ�(�Z���T�[�������Ɣ�������̂�)���x�ł�LED���s�J�s�J�ƌ����Ă��悢�B (B) ��x��������A�l����������(�ݒ�b���Ԑl�����Ȃ����m��H)�܂ł͎��̔����͂����Ȃ��B��l�ɂ��������B (C) ��x��������A���b�`���\�b�̓^�C�}�[�Ŕ��������Ȃ�����B�����^�C�}�[��ɂȂ������_�ł܂������l���O�ɗ����Ă��Ă��^�C�}�[��Ȃ̂�LED�͂܂�������^�C�}�[���ēx���삷��B �@�ق��ɂ��������̃p�^�[���͍l�����܂����A�ǂ̂悤�ɂ��ꂽ���̂����Ɏw�肪�������(A)�̂悤�ɐl��������艽�x���s�J�s�J�ƌ���A���p�W���Ȃ̂ɓW�������LED�̂ق����C�ɂȂ��Ă��܂��A���p��i�̍�҂̕��ɑ�ώ����LED���u�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������ł����H ���Ԏ� 2009/12/7

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�������s�\���ł����f�����������܂����B �@�⑫�����Ă��������� �@���p��i�{�́i���̕��j��LED��20�d���݁A����ɘA������20�̊e�Z���T�[�����͍�i�̑���̐F�X�ȏ��ɐݒu���܂��B �@�ӏ҂���i�ɋ߂Â��ALED���_�����A����̎���������Ɏ����̓�����LED�̓_�����A�����Ă���̂��C�Â�����d�g�݂��ق����Ǝv���Ă��܂��B �@�Ȃ̂Ŋӏ҂��~�܂��Ă���ꍇ�́A����ɔ�������Z���T�[��LED�͓_�����J��Ԃ��Ƃ�����Ԃō\���܂���B �@�]���Ē�Ă��Ă����������ẮiA)�ł�낵�����Ǝv���܂��B �@��ϒ��J�Ɍ�A���Ă��Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �@������낵�����肢���܂��B ������] �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�Ȃ�قǁA���p�i�̒��ɑg�ݍ���ŁA�l���߂Â�����(����ԉ��x��)�s�J�s�J�ƌ��鑕�u�ł�낵���킯�ł��ˁB ���N���b�N����Ɗg��\��

�� �l���Z���T�[��M�� �@Panasonic�d�H��NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[���g�p���Đl���O�ɂ��邩�ǂ����ʂ��܂��B �@���[�V�����Z���T�[�́u�l�̓����v�ɉ����čׂ��ȃp���X�o�͂ł��̂ł��̂܂�LED�̓_�ʼn�H�����M���ɂ͕s�K�ł��B �@�ł��̂Ń����V���b�g�^�C�}�[��H�Ől�����m���Ă�����̎��Ԃ͏o�͐M�����o����H������ă��[�V�����Z���T�[�̔������Ԃ��������܂��B �@�^�C�}�[�Ƃ͌����Ă��^�C�}�[IC�Ȃǂ��g���̂ł͂Ȃ��A�R���f���T�̏[���d���Ԃ𗘗p�����ȈՌ^�ł��B�^�C�}�[�������Ԃ���2�b�`10�b��VR1�Œ��߂ł��܂��B �@LED1�̓e�X�g�p�Ń��[�V�����Z���T�[���������Ă���ԍׂ����s�J�s�J�ƌ���܂��BLED2�̓e�X�g�p�Ń^�C�}�[�������ɓ_���������܂��B �@�����̓e�X�g�p�Ȃ̂ŕ\�ɏo�����A�����܂Ŋ��ŃZ���T�[���������Ă�����̂��m�F���邽�߂ł��B�s�v�Ȃ�LED1��R2�͂Ƃ����K�v�͂���܂���B(������Ȃǂő�ʐ��Y����ꍇ�ȂǁA�̏�ł����Ȃ�����͐���ɓ����Ɗm�F�ł��Ă���ꍇ�Ȃ�) �� �_�Ő��䕔 �@���[�V�����Z���T�[�̉������ԐM���Œ��ڃ^�C�}�[IC 555�̔��U�𐧌�(ON/OFF)���Ă��ǂ��̂ł����A���̂܂܂ł���LED�̓_���T�C�N�����Ƀ^�C�}�[���Ԃ��ꂽ�ꍇ��LED���Z���Ԃŏ������Ă��܂��ꍇ������܂��B �@�������ł��u�^�C�}�[���ꂽ����LED�͂��̓r�[�ɏ����Ă�����܂��v�Ƃ����l�������ł��܂����A�ǂ������W�b�NIC���g�p���Ă��ăQ�[�g���]��̂�(�]����̂�p�ӂ��Ă���̂�)�A�f�W�^����H�炵���u�^�C�}�[����Ă��ALED���_�����͂��̓_���T�C�N�����I���܂ł͓r���ŏ������Ȃ��v�Ƃ����A������ƍ������̂����_�ŕ����Ɍ�����悤��H�����܂��B �@��̓I�ɂ̓^�C�}�[�ɂ��ON�M���ƁALED�_�����������^�C�}�[IC 555�̏o�͐M����OR���邾���ł��B����Ń^�C�}�[�M���ɂ��ʏ�̓_�łƁA�^�C�}�[����Ă�LED ON���́u���ȕێ��v����悤�ɂȂ�܂��B �� LED�_�ʼn�H �@�^�C�}�[IC 555�ɂ�锭�U��H�ŁA�����͈��̔���/��������2�`10�b�̎��Ԃ�������悤VR2�Œ��߂ł��܂��B �@555�̏o�͂͒�R�ƃR���f���T�ɂ��ϕ���H�ł������d���ω�����悤�v���Ă��܂��B���̂������d���𗘗p���ăg�����W�X�^2SC1815�ŖړI�̔��FLED���u�ڂ�`�v���Ɠ_��������������������肵�܂��B �@����̉�H�ł́u�ڂ�`�v���ƕω����鎞�Ԃ͌Œ�Ƃ��Ă��܂��B���FLED����P�b���x�ł������_���E����������l�ɂȂ��Ă��܂��B �� �d�� �@���̉�H��DC 5V�œ��삵�܂��B �@����d���͖�30mA���x�A20����Ă��S����600mA���炢�Ȃ̂ŁA5V/1A��AC�A�_�v�^�[���20���炢�͋쓮�ł��܂��B �@���d�r�S�{��6V�ł����삵�܂����A����ȏ�̓d���͐�ɂ����Ȃ��ł��������BNaPiOn���[�V�����Z���T�[�����܂��B �@�t�ɖ�3V���x�܂œd�����������Ă��Z���T�[�͓��삵�܂����A�^�C�}�[���Ԃ┭�U�����Ȃǂ��ς��܂��̂ł��܂芣�d�r�ł̎g�p�͂����߂ł��܂���B �@����̔��p�i�ւ̑g�ݍ��ݗp�r�łȂ��A�������̗p�r�ł��̉�H���g�p�����ꍇ�͂Ȃ�ׂ����肵��DC 5V�Ŏg�p����邩�A�j�b�P�����f�[�d�r���S�{�Œ����Ԃ�4.8V�O��̈��d�����ێ�����悤�ȓd���Ŏg�p���Ă��������B �� ���߂Ƃ� �@�����^�C�}�[���ԁALED�̓_�Ŏ����͂��ꂼ�ꔼ�Œ��R�Œ��߂ł��܂����A20�̊�ł��ꂼ�꒲�߂���ƌ��\�����ւ�ł��B �@�����S���̊����������������̂ł���A�܂��͈��������Ĕ��Œ��R�߂��A�����Ƃ��낪���܂����甼�Œ��R�����O���ăe�X�^�[�ł��̒�R�l���v��A���肳�ꂽ��R�l�ɋ߂��l�̌Œ��R���đS�Ă̊�œ�����R�l�̌Œ��R������Β��߂̕K�v�������Ȃ萻�삪�y�ɂȂ�܂��B �@���p�i�Ƃ������Ȃ̂ŁA20���ꂼ��œ_�Ŏ����Ȃǂ��Ⴄ�悤�ɂ����ق����ʔ������̂ɂȂ邩������܂���B �@���̏ꍇ�͉�H�}�ʂ蔼�Œ��R���g�������̂�20����āA�X�ɔ����Ƀ^�C�~���O�̈Ⴄ���̂�����đg�ݍ���l�̐ڋ߂ɑ��锽���Ƀo���G�[�V�����������āA���Ă��Ă�苻����������悤�ɂȂ邩������܂���ˁB ���Ԏ� 2009/12/10

|

|||||||||||||||||||||||

| �g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�����b�ɂȂ��Ă���܂��B���Z�����Ƃ��닰�k�ł������͓Y���X�������肢�������܂��B �@��̊��Ƀg�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~���ł��鑕�u�������������̂ł����ǂ̗l�ȉ�H�A���i���w��������X�����ł��傤���H �@������H�̓��͓d����11V������ϒ�R��15V�ɂ��������ł��B �@�~����H��19V���͓d�����ϒ�R��15V���������ł��B �@�d���͗����Ƃ�1A������Ɨǂ��ł��B �@���̂悤�ȑ��u����������̂ł��傤���H �@���z��������s���Ă��܂��B �@�Ǘ��l�l�̂����Ԃ̎���Ƃ��Ɍ��\�ł��̂ł������X�������肢�������܂��B ikikko �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�P��{�I�ȂƂ���Ŏ��₪����܂��B �@�X�C�b�`�Ő�ւ���Ƃ������ł����A (A) �����E�~���̓d�q��H�͂P�ŁA���̉�H���@�\���X�C�b�`�ŏ����p�ƍ~���p�ɐ�ւ���B (B) 11V��15V������H����A19V��15V�~����H����A���v�Q�̉�H���ʁX�ɓ����Ă��āA�P���ɃX�C�b�`�łǂ��炩��ւ���B �̂ǂ��������]�Ȃ̂ł��傤���H �@(B)�̂ق��Ȃ������͍l�����ɒN�ł��e�����E�~����H�̉�H�}������������܂���ˁB �@(A)�̂悤�ȉ�H���X�C�b�`�Ő�ւ��邱�Ƃ͂ł��܂����A��ւ��郖�������܂�ɑ����ĂƂĂ��g�O���X�C�b�`��Ő�ւ����ł���悤�ȑ㕨�ł͂���܂���B �@�����p�̉�H�ƍ~���p�̉�H�͎g�p���镔�i�͎��Ă��܂����A�z���E�ڑ��͑S���Ⴂ�܂����瑽���̕��i���q���ς��邱�ƂɂȂ�A�ʁX�ɂQ��H������ق�������ۂLj��S�m���Ȃ��̂ɂȂ�܂��B �@�܂��A11V�̓��͂Ƃ������̂�19V�̓��͂Ƃ������͕̂ʁX�ł����H �@����Ƃ���{�̓��͐���11V�̎���19V�̎�������Ƃ����Ӗ��ł��傤���B �@��̓I�Ȏg�p�Ⴊ�킩��܂���̂Ŏ���җl�̂����҂ɂ�����悤�ȉ��ł��܂���B �@���łǂ̂悤�Ȏg�p�`�Ԃ�z�肵�Ă���̂��A�܂�(A)��(B)�Ȃǂ̏����~����H�̗p�ӂ̎d���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����]�ɂȂ��Ă���̂������������������B ���Ԏ� 2009/12/7

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���Z�����Ƃ��남���l�Ō�����܂��B �@���̎�������Ă���~����H�͎O�[�q���M�����^�[�ō�鎖���o���܂����B�M�d�Ȏ��Ԃ��₵�Ē������̂ɐ\���������܂���B �@����āA������H�݂̂���낤�Ǝv���܂��B �@�p�\�R���̓d��������܂��Ă�����Ԃ̓d����11V�`14.4V�܂ŕϓ�����̂ɍ��킹���d���ɂ������Ăǂ����Ă������d���ƁA�~���d���̂Q���ق����Ă��̗l�Ȉȗ������Ă��܂��܂����B �@������H�̍����̓l�b�g�Ŗڂɂ���̂ł����ǂ��̃V���b�v�̂ǂ̃p�[�c��������悢�̂�������܂��� �@�Ǘ��l�l�Q�l�ɂȂ��H�}�A���i�������Ē����܂���ł��傤���H �@�{���ɂ����̂Ƃ��날�肪�Ƃ�������܂��B���������X�������肢�\���グ�܂��B ikikko �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u���i�������Ē����܂���ł��傤���H�v�Ƃ悭������܂����A�ߋ��ɂ������Ă��܂��悤�Ɏ��͂��������ړI�ŏ����p�Ɏg����ǂ����i�Ƃ������������Ă��܂���B �@���ɃR�C�����d�v�Łu�ǂ��̉��Ƃ����R�C�����g�����������d���Ȃ炱�����������ł����ւ�ǂ��d�����ł��܂��v�Ƃ������Ɏ���������Ă��������邱�Ƃ͈�ł��܂���B �@DC/DC�R���o�[�^�ɂ�鏸���d���E�~���d���������ꍇ�ɂ͂����g�Ŏ���������āA���ǂ����i��T���Ē����K�v������܂��B �@�ǂ��ł����萫�̗ǂ�DC/DC�R���o�[�^�pIC�Ƃ��ẮA���ɉ��x�����グ�Ă���MC34063(A)������܂��B �@���ɂ������̓d���pIC�͂���܂����A�Â����炠��ǂ��̕��i�X�ł��w���ł���͕̂֗��ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��

�@�f�[�^�V�[�g�ɂ͏�}�̂悤�ȉ�H�}���f�ڂ���Ă��܂��B �@MC34063(A)�̓����X�C�b�`���O�g�����W�X�^�̗e�ʂ�1.5A�ł�����A�R�C���̌����Ȃǂ��l�����500mA�O��̏o�͓d���܂łȂ�IC������ŏ�����H���g�߂܂��B �@500mA�ȏ��̓d������낤�Ƃ����(����̂���]�̂悤��1A�Ƃ�)�A�����̃g�����W�X�^�ł͑���Ȃ��̂Ńf�[�^�V�[�g���d���u�[�X�g��H�̂ق����g�p����K�v������܂��B �@�O���X�C�b�`���O�p�̃g�����W�X�^�́A�K�v�ȏo�͓d���̂U�{�ȏ�̓d���𗬂���p���[�g�����W�X�^��I������K�v������܂��B �@�R�C���͏o�͓d���̂R�{�̓d���e�ʂ́A�d�͗p�̃g���C�_���R�C���ȂǁB�d�����o�p��R(Rsc)��0.33���s�[�N�d��(�o�͓d���~�R�{)���v�Z���A���M���܂��̂�0.3�~�s�[�N�d���v�̂Q�{�ȏ�̓d�͂̒�R��I�����܂��B �@���U���g����Ct�̗e�ʂŌ��߂܂����A���͂������H�}��1500pF����ɐ������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���g���ɂȂ�R�C���E�d���l�Ȃǂɂ���ăR�C���̖O�a���Ԃ��ς��̂ŁA�O�a���Ԃɂ���ĕK�v�ȏ[�d���Ԃ�쓮���g�����ς��܂��B �@�܂�͂��g���ɂȂ�R�C���ɂ���Ă��̂�����̃R���f���T�e�ʂ��v�Z���Đ������l���o���Ē������A�J�b�g�A���h�g���C�ŗe�ʂ�ς��Ă݂čł��������ǂ��l��I�ԂȂǂ̎������K�v�ł��B �@���Ȃ݂ɁAMC34063(A)�̏ꍇ�͊e���i�̒萔�����߂�̂Ɏ��̂悤�Ȏ����f�[�^�V�[�g�ɋL����Ă��܂��B (�����I�ŐV�ł̃f�[�^�V�[�g�ɂ́A�����E�~���E���]�d��������C�A�E�g�ʐ^�����i�̍ڂ�����Ԃł̎ʐ^�܂ōڂ��Ă��܂��ˁB���S�҂ɂ����₷���Ȃ�܂������H)  �@�f�[�^�V�[�g��̉�H�}�ł̓R�C���̃C���_�N�^���X��170��H�Ƃ����l��������Ă��܂����A���ۂɕ��i�X�ɍs������170��H�Ŏ����̊�]����d���e�ʂ̃R�C���������Ă��Ȃ��Ȃ�Ď����悭����Ǝv���܂��B �@����Ȏ��ɂ͕ʂ̃C���_�N�^���X�̃R�C�����w�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂����A���̃R�C���ɑ��ĉʂ����Č��̉�H�}�̒ʂ�̃R���f���T�e�ʁE��R�l�ŗǂ����ǂ����͍ēx�v�Z�����������A���ۂɑg�ݗ��Ăēd���E�d���𑪂��Č������v�Z���Ă݂���A�I�V���X�R�[�v�ŃR�C���܂��̔g�`���ϑ����ĉʂ����ēK������Ԃœ����Ă���̂����m�F������ƁA���n�����K�v�ł��ˁB �@�l�b�g��ȂǂŎ��ۂɑg�ݗ��Ă�ꂽ���̃��|�[�g�Ȃǂ������ɂȂ�ꂽ�Ǝv���܂����ADC/DC�R���o�[�^�̐v�Ɛ���Ƃ͂����������n�����̐ςݏd�˂ɂȂ�܂��B �@���ɁA�傫�ȓd������낤�Ƃ���ƃX�C�b�`���O�g�����W�X�^���ǂ����邩��AFET�������FET�̃Q�[�g�e��(�R���f���T�݂����ɂȂ�)�̂��߂ɍ����g�ł͐��퓮�삵�Ȃ��̂Ńg�����W�X�^��lj�����GND�Ɉ��������H��lj����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��E�E�E�B �@�g�p���镔�i�ɂ���Ă��ꂼ��ׂ��ȃm�E�n�E������܂��̂ŁA�ȒP�ɉ�H�}�ƕ��i�̈ꗗ���ڂ���悤�ȋL���ɂ͂��ǂ蒅���܂���B ���@�@�@�@���@�@�@�@��

�@���Ƃ��A�K�����R�C���E�g�����W�X�^�Ȃǂ������Ă��āA������Ŏ��ۂ̉�H��g�ݗ��ĂĎ������ł���Ή�H�}�ɑS�Ă̒l�����Ă������ł��܂����A�c�O�Ȃ��玄�͂����������i�������Ă��Ȃ��̂ōׂ��Ȑ��l�╔�i�̌^�ԁA�ǂ��ōw������悢�̂��Ȃǂ��������ł��Ȃ����Ƃ����������������B �@���ꂩ�����A�����g�ɂƂ��Ă������������d����~���d����K�v�Ƃ��邱�Ƃ���������(���܂ł͈�x������܂���)�A����p�̕��i���l�b�g�ł̎���ɂ���������ׂ����ɔ����Ď���������X�g�b�N����\��͂���܂���̂ŁA����̂悤�ȃX�C�b�`���O�d���ɂ��Ă̂�����ɂ͏����I�ɂ��ׂ��ȕ��i�̑I����H�}�̐��l�ɂ��Ă͂��������������˂܂��B �@���X�ɍs���ƁADC/DC�R���o�[�^�̌�����������e��IC���g�p������H����E�����Ȃǐ��I�ȕ���܂Ő����������Ђ������Ă��܂��B �@DC/DC�R���o�[�^�����ł̓d����H�̍쐬�͂��̂悤�Ȗ{����������Ă��܂��قǁA�������悤�Ƃ���Ə��ʂ������Ȃ镪��Ȃ̂ŁA�����̂悤�Ȑ��S�����ł���������R�[�i�[�ł͐���������܂���B �@DC/DC�R���o�[�^�ŏ����E�~���d����H��g�ݗ��Ă悤�Ƃ������́A�����������ЂȂǂ��Q�l�ɂ���āA�������ł悢���i��T���Ă悢�d������������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/12/9

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e 12/10 |

�@�Ǘ��l�l�B�����l�ł��B �@�Ȃ�قǁA�ȒP�ɍ쐻�ł�����̂łȂ�����������܂����B �@��l���̓g���C�A���h�G���[�Ŋ����ւ��ǂ蒅���ꂽ�̂ł��ˁI �@�M�d�Ȏ��Ԃ��₵�Ē����܂��Ƃɂ��肪�Ƃ�������܂����B �@������X�������肢�\���グ�܂��B ikikko �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e 12/17 |

�@�������炵�܂��B �@�Ԃ̃o�b�e���̓d���Ńp�\�R���삳�������A�Ƃ����̂���Ԃ̖ړI�ł��ˁB �@���������肽���Ďd���Ȃ��̂ł�(����DC-AC�C���o�[�^��AC�A�_�v�^�g�p)���ADC-DC�R���o�[�^�̐v�E���삪�l�b�N�Œf�O���Ă܂��B (�����g�p���Ă���p�\�R����19V����Ȃ̂ŏ�����H��i�ōςނ̂ł����E�E�E) �@���������p�\�R���̂悤�ɐ����ȓd����v������@��ɏ����^�~����ؑւ���K�v�̂���d���́A�둀�삵�����̔�Q���|���Ď��͎g�������Ƃ͎v���܂���B �@����̂悤��11V�`19V�̓��͓d���͈͂���15V�o�͂����A�Ƃ����ꍇ�̂悤�ɁA�d���d���̕ϓ��͈͂Əo�͓d�����߂��ꍇ�ł��A�Z�p�I�ɂ́ADC-DC��i�\���Ő؊��s�v�ȓd��������\�Ȃ͂��ł����A�������ɐv�o�����Ȃ��Ǝ��ۂɂ͍��̂͌��������B�������`�������W�������ۑ�̈�ł����A�����B jr7cwk �l

|

|||||||||||||||||||||||

| �ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H | ||||||||||||||||||||||||

|

�@���߂ē��e�����Ē����܂��B �@�Ԃ̃z�[���i�S�`�~�Q�j���v�b�V���X�C�b�`���g���Q��u�v�b�v�b�v�Ɩ炷��H����낤�Ǝv���Ă��܂��B �@�uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v���Q�l�ɍl���Ă݂��̂ł����A�m���̏��Ȃ����ɂ͉��p���ł��܂���B �@���Z��������ϋ��k�ł����������X�������肢�\���グ�܂��B �������� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v�����ł͑��������ł��B �@�Ȃ��Ȃ�AON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�́u�C���^�[�o���^�C�}�[�v�ł���A�Ԍ���������X�ƌJ��Ԃ��^�C�}��H������ł��B �@�u�X�C�b�`�������Ă���ԁA�������v�b�v�b�v�b�v�b�c�Ɩ�Â���z�[���v����肽���̂Ȃ�K���Ă��܂����A����̗p�r�ɂ͕s�����ł��B �@�������A�����P��555���g���āu��莞�ԓ��삷�������V���b�g�^�C�}�[�v������āA���̈�莞�ԓ��Ɂu�v�b�v�b�v�b�v�b�c�v�Ɩ�Â����H�����A��莞�Ԃ̃^�C�}�[�����傤�ǁu�v�b�v�b�v�̂Q��鎞�ԂŐ��悤�ɒ��߂��Ă��ΖړI��B���ł��Ȃ����Ƃ͖����ł����A�����̂��ɂ����Ȃǂł��܂�ǂ��^�C�}�[��H�Ƃ͌����܂���B�����t�ɁA�v�b�v�b�v�b�ƂR��ɂ������Ƃ��̏ꍇ�̓^�C�}�[���Ԃ����������ŗǂ��̂ŕ֗��Ƃ����Ε֗��ł��B �@����́u�v�b�v�b�ƂQ��炷�v�Ƃ����ړI�ɂ͐�p�̉�H��������ق����G���K���g�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��

�@������74HC221���g�p���������V���b�g�^�C�}�[��H���Q�g���܂��B�� ���ځE�j��ڂ�炷���߂̎��ԍ��^�C�}�[ �@74HC221�̒��̂P�ڂ̃^�C�}�[�́u���ڂ�炷���߂̐M�����v�Ƃ��Ďg�p�������A�u�j��ڂ�炷���߂̎��ԍ��^�C�}�[�v�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@�{�^���������ƃ^�C�}�[�����삵�͂��߁A�P�ڂ̃^�C�}�[��H�̏o��Q��L��H�ƕω����A���]�o��~Q��H��L�ƕω����܂��B �@���̍ۂ�Q��L��H�ɕω�����M����������ĕω������u�Ԃ���H�ɂȂ�悤�p���X���������̂��u���ڂ�炷���߂̃g���K�[�p���X�v�ɂ��܂��B���̃g���K�[�p���X��D2��ʂ���74HC221�̂Q�ڂ̃^�C�}�[��H���X�^�[�g�����܂��B �@�ݒ莞�Ԃ��o�ƂP�ڂ̃^�C�}�[�͓�����I�����A�o��Q��H��L�ɖ߂�A���]�o��~Q��L��H�ɖ߂�܂��B �@���̍ۂ�~Q��L��H�ɕω�����M����������ĕω������u�Ԃ���H�ɂȂ�悤�p���X���������̂��u�j��ڂ�炷���߂̃g���K�[�p���X�v�ɂ��܂��B���̃g���K�[�p���X��D1��ʂ���74HC221�̂Q�ڂ̃^�C�}�[��H����ڂ̃X�^�[�g�����܂��B �@���ڂ̃v�b���Ɠ��ڂ̃v�b���̊Ԋu�����̂P�ڂ̃^�C�}�[�Ŏ��R�ɐݒ�ł��A�Ԋu��VR1�Ŗ�0�`1�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B(0.7�b�O��ɒ��߂���Ƃ悢�ł��傤) �@���̃^�C�}�[�̓���m�F��LED1�Ŋm�F�ł��܂��B �� �z�[�������ۂɖ炷���߂̃^�C�}�[ �@74HC221�̒��̂Q�ڂ̃^�C�}�[�́u�z�[�������ۂɖ炷���߂̃^�C�}�[�v�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@���ځE���ڂ̋N���M���p���X�����邽�тɁA�ݒ莞�Ԃ̊Ԃ����o�͂]�����ău�U�[��炵�܂��B �@�u�U�[�����Ԃ�VR2�Ŗ�0�`1�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B(0.3�b�O��ɒ��߂���Ƃ悢�ł��傤) �@���̃^�C�}�[�̓���m�F��LED2�Ŋm�F�ł��܂��B �� �z�[���h���C�o �@�z�[����炷�X�C�b�`�̖�����MOS�p���[FET 2SK2232�ōs���܂��B �@�ő��i��60V/25A�Ȃ̂ŁA�ꎞ�I�ɖ炷�����̃z�[���p�̃X�C�b�`���O�p�r�ł�10A���x�̃z�[���܂łȂ���M�ȂǂȂ��Ő���ł��܂��B (��d���ŘA���g�p����悤�ȗp�r�ł͕��M�K�v�ł�) �� �p���[�I�����Z�b�g��H �@�d������ꂽ���Ƀ^�C�}�[����쓮���ăv�b�Ɩ��Ă��܂�Ȃ��悤�A�p���[�I�����Z�b�g��H�����Ă��܂��B �@�ł��̂ł��̉�H�̓d����Acc�ȂǃL�[���Ă��鎞����ON�ɂȂ�d���������Ă����v�ł��B �� �d����H �@���̉�H��5V�œ��삵�܂��B �@�Ԃ�12V����͎O�[�q���M�����[�^��5V�ɍ~�����Ďg�p���܂��B �@��H�̓d����5V�ł����AFET�Ő��䂷��z�[����12V�̎Ԃ̉�H�̂܂ܐڑ��ł��܂��B �@��H�}���̃s���N�̘g�Ɉ͂܂ꂽ�ڑ���̂悤�ɁA�]�����炠��n���h���̃z�[���X�C�b�`(�����ƃA�[�X�ɗ�����)�Ƃ��̉�H�̏o�͂����ɂ��ăz�[���Ɍq���ł����ƁA�n���h���̃z�[���X�C�b�`�ł͏]���ʂ�ɉ����Ă���Ԃ����z�[������A���̉�H��p�̃X�C�b�`(�ǂ����ʂɂ���)�����������ɂ̓v�b�v�b�ƂQ����悤�ɂȂ�܂��B �@�ŏ��ɏ����܂����悤�ɁA�C���^�[�o���^�C�}�[�ƃ����V���b�g�^�C�}�[�̑g�ݍ��킹�Łu��莞�Ԃ̊ԃv�b�v�b�v�b�v�b�Ɩ�v�z�[�������H���ʔ�����������܂���B������R�ɑI�ׂ�͍̂���̖ړI����O��܂����p�r�Ƃ��Ă͖ʔ������ł��ˁB �@����́u�Q��炷�v�Ƃ�������]�ł����̂ŁA���̗p�r�ł��u�{�^������������ŁA���Ԃ������ĂQ��쓮���鑕�u�v�Ƃ��ĐF�X���p���ł���悤�A74HC221���g�p�����Q��^�C�}�[�̉�H��I�����܂����B ���Ԏ� 2009/12/6

|

|||||||||||||||||||||||

| LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�n�߂܂��āB���߂Ẵl�b�g���k�ł��B��肽�����̂������ĕ����炸�����Ă��ĔY��ł��ăl�b�g�Ō������Č��܂�����A�M�a�̃z�[���y�[�W�ɂ��ǂ�t�����e���������Ă��炢�A���X�̎�������Ċ�������Ƌ��Ɍh�ӂ�\���܂��B���̑��k���e�̏d�������������Ƃł����k�ł��B�������߂����ł�����\����܂���B�ǂ��炩�ƌ����Ύ��̓A�i���O�h�ł��B �@�O�u�������Ȃ�܂������A����₳���Ē��������v���܂��B �@�k�d�c�̓_�ʼn�H�ł悢�̂ł����A�_�Ŏ��ԊԊu�������I�i���X�Ɂj�������ŏI�I�ɂ͘A���_���ɂ����H���������Ă��܂����A�ǂ̂悤�ɂ�����킩��܂���B�A���_���܂ł̎��Ԃ͂P�O�b����U�O�b�Ԃ��u�q�Œ����ł��āA�_�ŊԊu�͍ŏ��Q�b���x���珙�X�ɑ������ŏI�I�ɂ͘A���_�����������Ƃ̉�H�ł��B��̓I�ɂ͎��Ԃ������Ă���Ƃ̐M���Ƃ��Ďg�p�������ړI�ł��B�g�����W�X�^�̔����}���`�o�C�u���[�^���쐬���F�X�����Ă݂܂������A���̋Z�ʂł͂��߂ł����B���x�̓^�C�}�[IC�T�T�T�ŁA�����Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂����ȂɂԂ��b���Ȃ��̂ňʼn_�ɂ���Ă݂�ɂȂ��Ă��܂������ł��B �@�����A���m�b��q�؏o����K���ł��B mibayashiakira �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���[��A555�ł��ł��Ȃ����Ƃ͖�����������܂��A555��łł����H�ł͖����Ǝv���܂��̂ŁA�ʂ̕��@�ōl���܂��傤�B �@�A�i���O�h�Ƃ������ł����A�Ȃ�ׂ��g��IC�̐��͏��Ȃ��������̂ŁA�����OP�A���vIC LM324����g�p���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��

�� LED�̔��U�����p�̉ώ��g���M�����������H �@�u���ԂƋ���LED�̓_�Ŏ����𑁂��������v�Ƃ�������]��������ɂ́w�u�b�n�x�Ƃ�����H���g�p���܂��B �@�u�b�n��Voltage Controlled Oscillator�̗��œ��{��ł́u�d�����䔭�U��H�v�ƂȂ�܂��B �@����d���̍���ɂ��킹�Ĕ��U������g�����ς��H�ł��B �@���ł��l�X�ȑ��u�ʼn��p����Ă��܂����A�̓d�q�y��́u�V���Z�T�C�U�[�v�����̐��ɂ͂��߂Ĕ������ꂽ���̉����̌��ɂȂ��Ă����H�ł�����܂��B�V���Z�T�C�U�[(�y��)�ł͐l�Ԃ̎��ɕ������鉹���Ŕ��U�����鑕�u���u�b�n�A���ɕω��������炷���ʗp�̒���g���U���u���k�e�n(Low Frequency Oscillator)�ƌĂ�ł��܂����B����쐬�����H��LED�̓_�ł��炢�̒Ⴂ���g���ł������k�e�n�ɂ�����܂��B �@�u�b�n�̓I�y�A���v�Q�ō����H�ł��̂ŁA����̑��u�̑��̕������I�y�A���v�ō��K�v������̂ŃI�y�A���v�S��H�����LM324���g�p������j(�c��̂Q��H�ŕK�v�ȉ�H������悤)�ʼn�H��v���܂��B �� �^�C�}�[���Ԕ�����H �@�^�C�}�[�̓R���f���T�ɏ[�d���鎞�ԂŌ��肷��悤�ɂ��܂��B �@���̓d���̓��Z�b�g����0V�ŁAVR1��R1��ʂ��ď��X�ɏ[�d����d�����オ��܂��B �@���̓d�����u�b�n�ɃR���g���[���d���Ƃ��ė^���邱�ƂŁALED�̓_�Ŏ������ŏ��͂������ŁA���Ԃ��o�ĂΑ����Ȃ�悤�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����A�R���f���T�̏[�d�d���͍ŏ��̏u�ԂɈ�C�ɍ����Ȃ�㔼�͏��X�ɂ������ɂȂ���������邽�߁A���̂܂܃R���g���[���d���Ƃ��Ďg�p����ƍŏ��̂킸���̎��Ԃň�C��LED�̓_�łΑ����Ȃ��Ă��܂��A�㔼�͑����܂܂قƂ�Ǖω���������ԂɂȂ��Ă��܂��^�C�}�[�̕\���Ƃ��Ă͕s�K�ł��B �@�����ŃI�y�A���v�̑�����H�ŏ[�d�d�����g�債�ė��p����悤�ɂ��āA�[�d�����̔�r�I�������̗ǂ��������������o���āA�قڈ��̑��x�œ_�Ŏ������Z���Ȃ��Ă䂭�悤������ƍH�v��g�ݍ��݂܂��B �@����̕��i�萔�ł́A�^�C�}�[���Ԃ�VR1����O�`�Q���̊ԂŒ��߂ł��܂��B (�I�y�A���v���g�p����̂ł���I�y�A���v�ƃR���f���T�Őϕ���H������Ē������̗ǂ��d���ω���H�����̂��悢�Ǝv���܂����A����͂���ł����イ�Ԃ���p�ɑς��܂��̂ł��̕��@�Łc) �� �I�������H �@���X�ɏオ��d����LED�̓_�Ŏ����𑁂����邾���̉�H�ł���A�Ō�͂ƂĂ������_�łɂ͂Ȃ�܂����^�C�}�[���Ԃ���������Ƃ����ē_�������ςȂ��ɂ͂Ȃ�܂���B���܂ł����Ă��_�ł����ςȂ��A�������͐l�Ԃ̖ڂł͓_�łɌ����Ȃ��{�[���Ƃ����_���ɂȂ�܂��B �@����ł͂��܂�u�^�C�}�[�v�Ƃ��Ċ������͂���܂���̂ŁA�͂�����ƃ^�C�}�[���Ԃ��������Ƃ��킩��悤�Ƀ^�C�}�[�I���Ɠ�����LED�����S�_���ɂ��ČŒ肵�܂��B �@���̂��߂ɃR���f���T�̏[�d�d��(�I�y�A���v�ɂ�葝�����ꂽ��̓d��)���Ď����āA�[�d�����d���ɒB�������Ƃ����m�����H�����܂��B �@�I�y�A���v���R���p���[�^(��r��)�Ƃ��Ďg�p���A�R���f���T�d��������p�̊�_�����z�������_�ŏo�͂�H�ɂ��܂��B �� LED�_����H �@�u�b�n�̔��U�M�����R���p���[�^�̏o�͂��_�C�I�[�hD2�ED3��OR���Ƃ��āA�^�C�}�[�i�s���̊��Ԃ͓_�ŁA�I�����肪�����ꂽ��A���_���ɂ��܂��B �@LED����_�����邾���ł���g�����W�X�^���g��Ȃ��Ă��悢�Ƃ͎v���܂����ALED���q������A�������̕����g���悤�ɉ��p�����������������邩������Ȃ��̂ňꉞ�g�����W�X�^�ɂ��o�b�t�@���s���Ă��܂��B �� �d�� �@���̉�H�͈��肵��5V�œ��삷��悤�v���Ă��܂��B �@AC100V�Ȃǂ���d�������ꍇ�́A5V��AC�A�_�v�^�[��O�[�q���M�����[�^�ň��肵��5V������ė^���Ă��������B �@���d�r�œ��삳����ꍇ�͒P�O���d�r�~�S�{��6V�œ��삳�����܂��B�j�b�P�����f�[�d�r�~�S�{��4.8V�ł����삵�܂��B(����d���͖�10mA���x�ł�) �@�d�r�g�p�̏ꍇ�͓d�r����������d���d����������܂����A���傤��4V�܂ł͐���ɓ��삵�܂��B4V�������ƏI�����肪�ł��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA���܂ł����Ă�LED�͓_�ł����܂܂ɂȂ�܂��B�����Ȃ�O�ɓd�r�������Ă��������B �� �G�� �@����Ē����̂��߂ɐF�X�Ǝ����Ă݂܂������A�m���ɍŏ���LED�̓_�ł��������Ō�ɂ͑����Ȃ�̂́u���Ԃ������Ă���v�Ƃ��������Ɏ��܂����A����̉�H�̂悤�Ƀ^�C�}�[�J�n����^�C�}�[�I���܂Ń��j�A�Ɏ������Z���Ȃ��Ă䂭�����ł͂��܂��@���Ƃ������A�I�����߂Â����͋C���������`���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B �@�l�Ԃ̊��o�Ƃ��āA�^�C�}�[�J�n���璆�ՁA���������3/4���x�̎��Ԃ܂ł͕\�����������_�ł��Ă��āA�u���Ə����̎��Ԃ������Ă����v���ɕ\���ɂ͂�����Ƃ킩��悤�ȕω��������炵�Ă�����ق����u���������I����v�Ɣ]�����m���܂��B  �@�E�}�̒ʂ�A����̉�H�ł͂قڒ����I�ɓ_�Ŏ�����Z�����Ă��܂����A�l�ԂɁu�c�莞�Ԃ������Ă��邼�v�Ƃ��܂��m�点��ɂ̓R���f���T�̏[�d�Ȑ��Ƌt�̑ΐ��Ȑ��̂悤�Ȏ����ω��������炷�K�v������܂��B

�@�E�}�̒ʂ�A����̉�H�ł͂قڒ����I�ɓ_�Ŏ�����Z�����Ă��܂����A�l�ԂɁu�c�莞�Ԃ������Ă��邼�v�Ƃ��܂��m�点��ɂ̓R���f���T�̏[�d�Ȑ��Ƌt�̑ΐ��Ȑ��̂悤�Ȏ����ω��������炷�K�v������܂��B�@�����Ă��̂悤�ȑΐ��Ȑ����o�͂����p�́u���O�A���v�v�Ƃ���IC�������Ă��܂��̂ŁA��������IC���w�����Ă��̓_�ʼn�H�ɓK�����ΐ��A���v�삷��̂��ʔ����ł��悤���A����R���f���T�d�������Ă���I�y�A���v�̕��������ǂ��āu�I�y�A���v�ɂ�郍�O�A���v��H�v������Ă݂�̂��ʔ�����������܂���B �@�����K�v�Ȃ�����ƐF�X�ƌ����E����������K�v������ł��悤�B����̂�����ւ̉ł͎��̂ق��ł͂����܂œ��ݍ��v�͒v���܂���̂ŁA��������������Ε����Đv���Ă݂Ă��������B (���̕��̂�����ȂǁA���Ԏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Č�����ʂɗ��܂��Ă��܂��̂ŁA����l�̕��ɂ������鎞�Ԃ̌��E�ł��B�ǂ������݂܂���) �@mibayashiakira�l�̓A�i���O�h���Ƃ������ƂŁA����̓A�i���O��H�̐^���Ƃ�������I�y�A���v�̉��p�ŕK�v�ȑS�Ă̋@�\���������Ă݂܂������A�I�y�A���v���g�p����ƃA�i���O�d���������̂Ŏ��ӂɒ�R����������K�v�ɂȂ�܂��ˁB  �@�����ł��������PIC�}�C�R���ō�����Ƃ�����A�E�}�̂悤�ȃV���v���ȉ�H�}�ɂȂ�܂��B

�@�����ł��������PIC�}�C�R���ō�����Ƃ�����A�E�}�̂悤�ȃV���v���ȉ�H�}�ɂȂ�܂��B�@���i�����������ĂƂĂ��J���^���ł���H �@�������v���O���������Ƃ�����Ԃ͕K�v�ł����A�A�i���O��H�ƃf�W�^����H(���Ƀv���O���������ŕK�v�����������ł���}�C�R��)�Ƃ̈Ⴂ�͂ǂ̒��x�Ȃ̂���c�����邽�߂ɎQ�l�ɉ�H�}���ڂ��Ă����܂��B �@PIC�̃v���O�����ł���A�l�Ԃ̊����ɓK�����ύX�Ԋu�œ_�Ŏ������R���g���[������̂��e�Ղł��B ���Ԏ� 2009/12/6

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e 1/27 |

�����k�����������Ȃ��炲�Ԏ��x��Ă܂��Ƃɐ\����܂���ł����B �����Z���������̂Œ��X����ł����ɂ��܂������A��H���������삷�邱�Ƃ��o���Ċ����ł��B ���w�E�̒ʂ胊�j�A�Ɏ��ԊԊu���ω�����̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̊��o�ɓK�����ω��̂��w���͑S�����Ǝv���܂����B �������炪���ɂ͓��ł��B�{�����[���Ō����`�J�[�u�������ȕω��ł��ˁB �撣���Ă݂܂����A���߂ł�����܂������k�����Ă��������B ���肪�Ƃ�������܂����B mibayashiakira �l

|

|||||||||||||||||||||||

| �ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�������q�������Ă��������Ă���܂��B �@���͍�ƎԂ̃��[�������v���k�d�c���̉��������݂Ă���܂��B ���e�� �E�h�A�I�[�v�����͂n�m��1�����x�o�ƃW�����Ə��� �E�h�A�I�[�v�����n�m�A�h�A�N���[�Y���W�����Ə��� �E�G���W���n�m���W�����Ə��� �E�G���W���n�m����n�e�e���_���A�P�����x�o�ƃW�����Ə��� �ł��B �@��ƎԂȂ̂Ńn�b�`���J�����ςȂ��̎������X���邽�߁A�o�b�e���[�ւ̕��S�h�~�i�k�d�c���ƍl���Ȃ��Ă������̂����H�j��1�����x�łn�e�e�ɂ������̂ł��B �@��������낵�����肢�������܂��B ���������� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�h�A�ƃG���W���̗����̎��ۂŃ��[�������v���R���g���[���������Ƃ�������]�ł��ˁB �@�h�A�M���̓h�A�X�C�b�`���}�C�i�X�R���g���[���M��������܂��B �@�G���W���M���̓G���W�����������Ă��邩�ǂ�����d���o�͂��Ă����[�q�������������A�����ꍇ�̓L�[���Ă���Ԃ̓G���W���n�m���Ƃ݂Ȃ��Ă`�����[�q�Ȃǂ���A+12V���v���X�R���g���[���M��������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��

�� ���̓J�v�� �@�Ԃ̓d�C�M���n��+12V�n�M�����AIC��H��5V�n�ɓ��͂��邽�߂��t�H�g�J�v�� TLP521���g�p���܂��B �@�܂��A�v���X�R���g���[���M�����}�C�i�X�R���g���[���M���̗����������܂����A�t�H�g�J�v����LED��_�������镔���̉�H�����ꂼ��p�ɂ��킹�Ă�邾���ŁA�t�H�g�J�v���ȍ~�̐M���͐M���ɐ����C�ɂ��鎖�������Ȃ�܂��B �� ���۔������m��H �@�h�A�M���̓h�A���J����ON�A�����ăh�A���J���Ă���Ԃ�ON�����ςȂ��ł�����A����̗p�r�ł͂���ON�����ςȂ��̐M�����g�p����̂ł͂Ȃ��u�h�A���J�����u���v��h�A�X�C�b�`��OFF�ɂȂ����u�h�A���܂����u���v�����o�����H���K�v�ł��B �@�h�A�̏�ԐM�����������āu�h�A�J�v�p���X�M�������܂��B �@�܂��h�A�̏�ԐM����NOT(���ۂ�74HC02��NOR)��H�Ŕ��]�����������āu�h�A���v�p���X�M�������܂��B �@���ꂼ��̃p���X�̓h�A���J�����u�ԂƁA�h�A���܂����u�Ԃɔ������܂��B �@���l�ɃG���W���M�������������u�G���W���n���v�p���X�M���Ɓu�G���W����~�v�p���X�M�������܂��B �@�������ď�Ԃ̕ω������m����p���X�M�����o���܂�������A��͂�����^�C�}�[��H�𐧌�ł���悤�ɘ_����H�����܂��B �@����̘_���� �@�@�^�C�}�[�X�^�[�g�@���@�h�A�J or �G���W����~ �� �^�C�}�[�̓X�^�[�g�����P���Ŏ�����~

�@�@�^�C�}�[������~�@���@�h�A�� or �G���W���n���ɂȂ�̂ŁA74HC02��NOR��H��OR�����܂��B�o�͔͂��]����ăl�K�e�B�u�ɂȂ�̂ŁA�^�C�}�[IC 74HC221�̐���ɍD�s���ł��B �� �^�C�}�[��H �@����̂���]���P���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA0�`2���̊ԂŎ��R�Ɏ��Ԃ߂ł���^�C�}�[��H���^�C�}�[IC 74HC221�ō쐬���܂��B �@���[�������v���_�����Ă��鎞�Ԃ�VR1�Œ��߂��Ă��������B(�^�Ŗ�P���ł�) �@�^�C�}�[�X�^�[�g�p���X��74HC221�̃^�C�}�[�P���g���K����(~1A)�ɐڑ����ă^�C�}�[������X�^�[�g������M���ɂȂ�܂��B �@�^�C�}�[�N���p���X�̏�Ԃ�LED1�Ŋm�F�ł��܂��B�^�C�}�[�N���v������������ƈ�u�s�J�b�ƌ���܂��B �@�^�C�}�[��~�p���X��74HC221���N���A����(~1CLR)�ɐڑ����A�^�C�}�[���쒆�ł���Β��f���܂��B�����^�C�}�[���Ԃ��߂��ďo��OFF�ɂȂ��Ă�������ɐV���ȕω��͋N���܂���B �@�^�C�}�[��~�p���X�̏�Ԃ�LED2�Ŋm�F�ł��܂��B�^�C�}�[��~�v������������ƈ�u�s�J�b�ƌ���܂��B �@�^�C�}�[�̓����LED3�Ŋm�F�ł��܂��B �� ������������H �@���[�������v�_�����ɂ�ON�������u�Ŗ��邭�_�����܂��B �@�^�C�}�[��ON�M��(H���x��)��D2��ʂ��Ĉ�u��C8���[�d���AFET1 2SK2232�̃Q�[�g�ɖ�5V��������̂�FET��100%�ʓd���܂��B �@�^�C�}�[���ꂽ��74HC221��Q1��L�ɂȂ�܂����AC8�ɗ��܂����d�C��D2������̂�74HC221��Q1�ɂ͋z�����܂ꂸ�AVR2��R13��ʂ��Ă��������d���܂��B���̂��߃����v�̏������ɂ�FET�̃Q�[�g�d����������艺���邽�߂Ƀh���C���d����������茸�����A���[�������v�͂������������܂��B �@�������������鎞�Ԃ�VR2��0�`���b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@FET�̏o�͂̓��[�������v�p���}�C�i�X�R���g���[���M���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���[�������v�̃}�C�i�X���ɂ��̂܂ܐڑ��ł��܂��B �@���[�������v�ɓd�����g�p���Ă���Ƃ��ƁALED�ȂǏ���d���̏��Ȃ��f�q���g�p���Ă��鎞�ł͂�����������x�����������Ⴂ�܂��B(���̉�H�͓d���ELED�ǂ���ł��Ή����Ă��܂�) �@������������X�s�[�h�͂��D�݂ɂ��킹��VR2�Œ��߂��Ă��������B �� �d����H �@����̉�H��HC�^�C�v��CMOS IC���g�p����̂�5V�œ��삵�܂��B �@�����Ԃ�12V�d������O�[�q���M�����[�^7805��5V�����܂��B �@�G���W��OFF���ł��h�A�̊J�Ń��[�������v�̐�����s��Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA���̉�H�̓d���͏펞12V�̓d������^���Ă��������B �@���[�������vOFF���ɂ͂��̉�H�̓}�C�N���A���y�A�I�[�_�[�̓d����������܂���̂ŁA�ҋ@���̂��̉�H�̏���d���Ńo�b�e���[�オ��̐S�z�Ȃǂ͂���܂���B ���Ԏ� 2009/12/4

|

|||||||||||||||||||||||

| Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� | ||||||||||||||||||||||||

|

�@���������b�ɂȂ��Ă��܂��B �@���x���ߊ�DC0mA-40mA���͐M���ɑ�SSR�ɂ�AC100V�̍쓮���s���ׁA���x���ߊ��SSR�ɂ��Ă͂��ꂼ��p�i�\�j�b�N KT4��AKT4113100�ƏH����SSR���g�p���Ă��܂����ASSRAC100V���ʓd�����A�쓮���܂���B �@���x���ߊ�KT4��SSR�Ɍq���Ȃ���Ԃł��̐M�������̓d���𑪂��DC10V����܂����ADDR�ɐڑ�������Ԃő����DC1V�ƂȂ��Ă��܂��܂��B �@�܂�SSR�ɂ��Ă͉�H�����͉�H�}�ʂ�ł����A�`�F�b�N����ׂ��_��������܂���B �y��ԁz (1)�H��SSR�͓��́iDC3-MAX24V_5-30mA)������ƃg���C�A�b�NT1-T2���ʓd����Ƃ���ŁA����ł�SSR�ɉ��x���ߖ��q�����Ƃ��ɓd����10->1V�ɂȂ�̂ŁA�ʓd���܂���B (2)SSR�͍Œ�3V�Ȃ��ƍ쓮���Ȃ��ׁA���͂P�OV->1V�ɂȂ��Ă��鎖�ō쓮���Ȃ��ƍl���Ă��܂��B �@�ȏ�܂��܂��āA �@�Ȃ�10->1V�ƂȂ��Ă��܂��̂ł��傤��? �d�q��H�ł͕��ʂ̂��ƂȂ̂ł��傤��? �i����Ƃ�KT4�̎d�l�ł���p�i�\�j�b�N�Ɋm�F���悤�ƍl���Ă��܂��j �A���ۂ�SSR���쓮������ׂɂ́A������H������K�v������܂���? ����Ƃ�SSR����������K�v������܂���? �̃A�h�o�C�X�������B �@�����A���ʂɃ����[�ʂ����g�������Ƃ����Ȃ��f�l�Ȃ̂ł����A��L�̎���ɑ���낵�����肢�v���܂��B ���݂� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�܂��ȒP�ɓ��������B �@Panasonic�̉��x���ߊ�KT4��AKT4113100(�d���o��)�͏o�͒[�q�����������p�r(SSR/�����[��)�Ɍq�����߂̑��u�ł͖����̂ŁA���{�I�Ɏg�������Ԉ���Ă��܂��B �@�����o�͒[�q��SSR���g�������̂ł����SSR����p��AKT4112100(�d���o��)�^���g�p���Ă��������B �@AKT4112100�Ȃ�d���o�͒[�q(12V/40mA MAX)�ɒ���SSR��ڑ��ł��܂��B �@�w������i�����ԈႦ�ł͂���܂��H �@����b�B �@AKT411X100�ɂ͂R�̃^�C�v������܂��BX�̕����� 1 = �ړ_�o�� (3A 250V AC) 2 = ���ړ_�d���o�� (12V 40mA MAX) 3 = �d���o�� (DC 4mA-20mA 550��MAX) Type.1 �@�o�͒[�q�͓����̃����[�Ɍq�����Ă��܂��B �@�ݒ艷�x�Ń����[��ON�ɂł��܂��B �@AC250V/3A�܂�ON/OFF�ł��܂��B Type.2 �@�o�͒[�q�͓����Ńg�����W�X�^���o�R����12V�d���Ɍq�����Ă��܂��B �@�ő�40mA�܂Ŏ��o���܂��B �@�ߓd���ی��H��������Ă��܂��B �@SSR�ɒ��ڐڑ����邽�߂̏o�͂ł��B(�H��SSR�ɂ��q����܂�) Type.3 �@�o�͒[�q�́u�e�`�K�i�̓d���o���v�ł��B �@���艷�x�ɂ��킹��4mA�`20mA���d���o���Ƃ����A�i���O�l�ŕω����܂��B������d�����͂œ��삷��e�`�@���̐���p�[�q�ł��B �@���x�ɂ��킹�ă��j�A�Ƀq�[�^�[��t�@�����쓮����A����Ȑ����H���������p���[���䑕�u�ɉ��x����`�B���邽�߂����̃f�[�^�ʐM����ł�����A�����SSR/�����[�삹�邱�Ƃ͂ł��܂����B �@�c�O�Ȃ���u������H�v��uSSR�������v���x�̘b�ł͍ς݂܂���B �@�M�����鑤�ŁA���̓d���l�����o���ĖړI�̉��x�Ɣ��肵�ASSR�Ȃǂɓ���d����^����u���x�����H�v�����K�v������܂��B �@�������Ƃ͌����܂���̂ŁAAKT4113100(�d���o��)�̎g�p�͂�����߂�AKT4112100(�d���o��)���g�p���Ă��������B ���Ԏ� 2009/12/1

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�����肪�Ƃ��������܂��B �@����TYPE1��TYPE3�������Ă��ă����[��H�t��TYEP1�̓J�`�J�`�����邱�Ƃ���ASSR�����p�o�����...�Ǝv��������ł��B �i�����[��H��10����������C������j �@�m����TYPE2�ɂ�SSR�p�Ə����Ă���ׁA���J�ȉ���ƕ����đ�ϕ��ƂȂ�܂����B ���������������TYPE3�͂ǂ̂悤�ȗp�r�Ɏg�p����̂ł��傤��? �@�u�T�[�������[��H�v�̂悤�ȕ������x�����H�Ƃ��Ēlj�����Ƃ������ł��傤��? �i�d���o�͂����낢�뒲�ׂĂ��܂����A�ڂ���Ƃ��������炸�A�܂����������Ⴂ�Ȃ̂��A�R�^�c�̉��x���������̂ɂ��Ƃ�����ƂȂ̂��A�܂��������������Ă��܂���j �@�Ƃ͌����A���L�̃T�[���Z���T�{SSR�ɂď\����p���o����̂ŁAPID�����I�[�g�`���[������߂�̂͏��X�c�O�ł������ɂĐ�����܂����B �@�d�˂Ă���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �ȏ� ���݂� �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

>���������������TYPE3�͂ǂ̂悤�ȗp�r�Ɏg�p����̂ł��傤��? �@12/2�ɏ����܂����悤�Ɂu���x�ɂ��킹�ă��j�A�Ƀq�[�^�[��t�@�����쓮����A����Ȑ����H���������p���[���䑕�u�v�ɃZ���T�[�̉��x����`�B���邽�߂Ɏg���܂��B �@���̏ꍇ�AKT4���g�͉��x�ɂ��Ă̔�����͉����s���܂���u���x���ߊ��v�Ƃ��Ă͓������A�u�M�`�⑪����R�̂�d���E�d���o�͌^�Z���T�[�ȂǁA�Ȃ�ł��q����֗������x���d���o�͕ϊ��@�v�Ƃ��ē����܂��B �@���Ԃ݂��l��KT4���u�w�肵�����̉��x�ɕۂ悤�����[��ON/OFF������(������)���u�v���Ƃ��l���Ȃ̂ł��傤�B(PID����@�\�Ȃǂ����������@�\�Ȃ��̂ł����c) �@����������Ȃ�Type3�̓d���o�͋@�\��A�S�^�C�v�ɂ��Ă���RS485�ɂ��Modbus Protocol�ɂ��PLC�f�[�^�ʐM�@�\�ȂK�v�����킯�ŁA����炪�t���Ă���Ƃ������Ƃ�KT4���P�Ȃ鉷�x�X�C�b�`(���x���ߊ�)�ł͖����ėp���x�Z���T�[���u�Ƃ����ʒu�t���ł��B �@�P�̂Ŏg�p���đO�ʃp�l������Őݒ肵�����x�Ń����[��ON/OFF���邾���̎g�p���@�ł͂Ȃ��A�q�[�^�[�̃p���[���A�i���O�I��0%�`100%�܂Őݒ�ɂ��킹�Ď��݂Ɏ������߂��邤��ȋ@��ƔM�`�Z���T�[�Ƃ̊Ԃœd�C�M����ϊ����Ă���C���^�t�F�[�X�Ƃ��Ďg�p������A�R���s���[�^�ɂ���|�����FA���䑕�u�̃Z���T�[�[���Ƃ��ĔM�`�̊��m�������x���f�W�^���f�[�^��RS485�o�X�ŒʐM�����R���s���[�^�f�W�^���Z���T�[���j�b�g�Ƃ��ē������邱�Ƃ��ł��܂��B �@������KT4�֗̕��ȂƂ���́AFA�@��̕W���C���^�t�F�[�X�K�i�ł���d���o��(�J�����g���[�v)��Modbus�ʐM�ŐM�����o�͂��鑕�u�ł���_�ŁA�M�����鑤�ɂ��Ă݂�Γd�����͂�Modbus�Ńf�[�^�M������悤�v���Ă��������ŁA���x�����m����Z���T�[���M�`�Ȃ̂�������R��(��R�l���l�X)�Ȃ̂��A�͂��܂��d���o�͂ł��̓d���͈͂́H�Ȃ�Ĉ�؍l���Ȃ��Ă��������ł��B����牷�x�Z���T�[��������KT4���S�ĉB���Ă���āA�P����KT4���o�͂���W���C���^�t�F�[�X�K�i�̉��x��������FA����͂ł���킯�ł��B �@FA�@��ɂ͂��̂悤�ɉ��x�E���x�E���́E�K�X�Z�x�Eetc.���u���̐�ɉ�(�ǂ�ȃZ���T�[)���q�����Ă���̂����C�ɂ��鎖�����A�W���`���Ńf�[�^�݂̂𑗐M���鑕�u�v����������܂��B �@KT4�͏��i���͊m���Ɂu���x���ߊ��v�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A���ۂ́u���ړI�R���s���[�^�������x�Z���T�[�C���^�t�F�[�X���u�v�ł��B ���Ԏ� 2009/12/2

|

|||||||||||||||||||||||

| �o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q | ||||||||||||||||||||||||

|

�g�ѓd�b�[�d���Li-ion�[�d��Ƃ��Ċ��p���鎞�̗]���[�q�̏������@�ɂ��ċ����ĉ������B���g���Ă���̂͌g�т𗧂ĂĒu�������ɒ[�q���Q����A�����ɐ����Ȃ��Ŋe�포�^Li-ion�d�r���[�d���Ă���A�ƂĂ��d�Ă��܂��i��i�o��150��A�j�B�ŋ�600��A�o�͂̋��^�[�d�����100�~�ōw�����܂������A4�[�q������A�s�Ƃr�̒[�q�ɉ��炩�̏��u�����Ȃ��Ɠ��삵�܂���B����IC��AN8167K(22�s��DIP�j�ł����f�[�^�V�[�g������o��������グ�ł��B���Ȃ݂ɂs�[�q�Ɓ{�[�q���q������A�r�[�q���|�Ɍq������A���ԓd�����������肵�܂��������삪�ςł��B����������Ƃr�[�q��100���ʂ���IC17�s���ɁA�s�[�q�͒�R2�ڑ�����Ă��āA4.7k���ʂ���16�s���A10k���H(1002�\���j�ʂ���18�s���ɐڑ�����Ă��܂��B���̏[�d��́uAC�}���[�d��D002 DoCoMo�A�����O�H�d�@�v�ƕ\������Ă��܂����ANTT��[�J�[�ɕ����킯�ɂ��������A���̒[�q�̓d�C�I���u���@�ɂ��Ă����������˂������܂��B �K�ێ܆� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���[�ƁA�S�������b��(�[�d���T��S�[�q)���u�d�r�E�o�b�e���[�E�[�d���v�́w�d���H��̏[�d���ėp�̏[�d��Ƃ��Ďg���Ă݂����x�ɏo�Ă��܂��B �@�ڂ������e�͂���������ǂ݂��������B �@�Ȃ��A�T�[�~�X�^�[�q�ɂ͂��̏[�d�킪�ΏۂƂ��Ă���o�b�e���[�ɓ�������Ă���T�[�~�X�^�Ɠ�������ڑ����邩�A���̃T�[�~�X�^�����퉷�x�̍ۂɎ�����R�l�̒�R���q���Ώ[�d��͓��삵�܂��B(�O�H�d�@�̃o�b�e���[�p�b�N���ǂ̎�ނ̃T�[�~�X�^���g�p���Ă���̂����͒m��܂���B�ʂɂ����ׂ�������) �@S�[�q�͓��e��m��܂���̂ŁA�����q���Ηǂ��̂��̓A�h�o�C�X�ł��܂���B �@�[�d��̎��(���̐���IC�A�܂��̓}�C�R���̃v���O����)�ɂ��A�T�[�~�X�^�����퉷�x�������Ȃ��ƃo�b�e���[�ɏ[�d���Ȃ��[�d��͑����ł��B �@�ʏ�T�[�~�X�^��GND�Ƃ̊Ԃɐڑ����܂����A���[�J�[�E�@��ɂ���Ă�+V�Ƃ̊ԂƂ��A���̒[�q�̊�(�܂���S�[�q�H)�Ɍq���ꍇ�Ȃǂ��l�����܂��̂ŁA�[�d�����������ꍇ�͂����g�ł��������������B �@�T�[�~�X�^�[�q�Ƀ_�~�[�Œ�R�Ȃǂ�ڑ������ꍇ�A�[�d��ɂ���Ă̓o�b�e���[���O���Ă���Ԃ���ɖ��[�d�����v�̕\�����_��(�o�b�e���[������Ă���Ɗ��Ⴂ)����悤�ȕ�������܂��B�T�[�~�X�^�[�q�̒�R�l�Ńo�b�e���[���悹���Ă��邩�O����Ă��邩�����m���Ă���^�C�v���Ƃ����Ȃ�܂��̂ŁA�C���������ł��������������d�l�̏[�d��ł͎d���Ȃ��ł��B ���Ԏ� 2009/11/23

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e 11/25 |

�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B�K�v���������g���C���Ă݂܂��B���܂����삷��悤�ɂȂ����Ƃ��͏��������܂��B �i�ǂ����Ă��_���ȂƂ��͂�����߂āA�ʓd�������삵�܂��j �K�ێ܆� �l

|

|||||||||||||||||||||||

| �d����������IC�H�H�H | ||||||||||||||||||||||||

|

�@���������b�ɂȂ��Ă���܂��B �@����A�ӂƎv�������āA�l�X�ȃ��o�C���@��i�g�сAipod�Ȃǁj��1��ŏ[�d�ł���[�d��i�d���̓j�b�P�����f�d�r3�{�A�\�[���[�p�l���j��d�r2�{�œ����̌g�я[�d���Aipod�[�d����������č�낤�Ǝv�����̂ł����A�d�����A���J�����ƃ����j���O�R�X�g�������ɂȂ��Ă��܂��D�܂�������܂���B �@�����ŁA�j�b�P�����f�d�r3�{�̓d��3.6V���犣�d�r2�{���̓d��3V�܂ō~�������Ă�肽���i���_�㍷��0.6V�ł����A���ۂ͂����Ƃ���Ǝv���̂ŁE�E�E�j�̂ł����A��ʓI��3�[�q���M�����[�^�Ȃǂ͍���1.7V���x�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���܂����p���邱�Ƃ��ł��܂���B �@�����ŁAIC���g���Ƃ��܂�������������Ȃ��ƗF�l���畷�����̂ł����A�ǂ̂悤�ɑg�߂����ł��傤���H spark sheet �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���[�ƁA������������͂��̗F�l�l�ɂ����̂��ߓ����Ǝv���̂ł����A�Ȃ����Ɏ��₳���̂ł��悤���H �@���͂��̂��F�l�l�ł͂���܂���̂ŁA�ǂ�IC���g���Ƃ��܂��䂭�̂���m��܂���B �@���������A���������֗���IC�����̐��ɑ��݂���̂�����A���͑����グ�܂���B �@���̗F�l�l�͂��̖ړI�ɓK����IC�������m�Ȃ̂ł��傤����A���Ђ������ɂȂ���IC�̌^�Ԃ�g�������o���āA���ɂ������Ē�����ƕ��ɂȂ�܂��B �@�܂��A��ʓI�ȎO�[�q���M�����[�^���uIC�v�̈��ł��B �@�X�ɁA��ʓI�ȎO�[�q���M�����[�^�̒��ɂ̓h���b�v�d����0.1V���炢�̕�����0.5V���炢�́u��h���b�v�^�C�v�v�̕�������܂�����A�������������uIC�v�ƌĂ�ł���Ƃ����\��������܂����A�킴�킴��ʓI�ȎO�[�q���M�����[�^�ƕ����čl���Ă���������悤�Ȃ̂ŎO�[�q���M�����[�^��IC�ƌĂ�Ă���̂ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB(���܂肻���͌Ăт܂���) �@�X�C�b�`���O�R���o�[�^�pIC�Ǝ��ӂɂ��������i��t���č~���p�R���o�[�^�����Ƃ������Ƃ�����܂����A3.6V��3.0V�Ȃ�ĕ��ʂ�DC/DC�R���o�[�^�ō��܂����ˁE�E�E�B �@�܂��Ă�A3.0V��5.0V�ɏ�������DC/DC�R���o�[�^���쓮������̂ɁA�O�i��3.6V��3.0V�̍~���R���o�[�^��"���܂���"�Ȃ�ė��s�s�ł����ˁB �@�����X�C�b�`���O�R���o�[�^�pIC�̘b�ł͖����Ǝv���܂��B �@������Ɩʔ������Ȃ��b�ł�����A�ǂ��IC���g���Ɨǂ��Ƃ��F�l�l�������Ă���̂��A����ł����\�ł����炨�������������B ���Ԏ� 2009/11/23

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���肪�Ƃ��������܂��B �@���̂Ƃ��͗F�l�ɂ�����Ƃ����������Ă��炦�܂���ł������A����F�X�Ƙb���Ă݂�ƁA�ǂ����F�l�����̃T�C�g��m���Ă���悤�ł��āA���̒��̃����N���http://www.kansai-event.com/kinomayoi/koneta/dcdc2.html���Q�l�ɂ��Ă݂�Ƃ����ƌ����Ă���܂����B �@�F�l�ɂ͂���3.6V����3V���傤�ǂ̓d������肽���Ƃ��������Ă��Ȃ������̂ŁA�̂��ɏ[�d�킪���5V�܂ŏ�������Ƃ͎v���ĂȂ������悤�ł��B�����g���[�d�킪�������邱�Ƃ��l�����Ă��܂���ł����B �@����ƁA�����g��������x�悭�l���Ă݂�ƁA�g�ѓd�b�̏[�d����������A��������5V����悤�ɂ��AUSB�d�l�ɂ��Ă��܂��ΐF�X�ȋ@�킪�ڑ��ł��Č�X�y�ɂȂ邩�Ǝv���A�������邱�Ƃɂ��܂����B spark sheet �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@IC�Ƃ�MC34063�̂��Ƃł������B �@�m���ɒP���Ɂu3.6��3.0V�ɂ����H�v�Ƃ��������̘b��Ȃ�MC34063�̂悤��DC/DC�R���o�[�^IC�����ɏオ�邱�Ƃ͂���Ǝv���܂��B �@���������ۂ͍���́u�d�����u(����)�v�������߂ɂ܂��u�d�����u(�~��)�v������������Ƃ�����x��ԁA�ϊ����X���Q�����ēd�r�̓d�͂�r���Ŏ̂Ă��ʂ��Q�������Ƃ����A�ƂĂ��d����H�����ɂ͓K���Ă��Ȃ����̂ɂȂ�Ƃ͗F�l�l���v���Ă͂��Ȃ������ł��傤�ˁB �@�A���J�����d�r�Q�{3.0V�œ������u�Ƀj�b�P�����f�[�d�r�R�{3.6V(4.2V)����������Ȃ�AIC��H��O�[�q���M�����[�^�����g�p���Ȃ��Ă��u�����p�_�C�I�[�h�P�{�`�Q�{�v�ōςނƎv���̂ł����B �@�P���Ɂu�d���𗎂Ƃ��Ďg�����������v�Ȃ琮���p�_�C�I�[�h��ɓ���邾���ŁA��{�Ŗ�0.6V�����܂���ˁB�������[�d��4.2V�̍ۂ��|���̂Ȃ�Q�{����Ă����������ŁE�E�E�B �@IC���g����DC�R���o�[�^��H��O�[�q���M�����[�^�̂悤�Ɂu���͓d�����ړI��荂���ꍇ�ɂ́A�~���������d���ɕۂ��v�ׂ̍��x�Ȉ��艻��H�Ȃ�ĕK�v�����g�p�ړI�ł�����A�P���ɓd�r�d��(3.6V)�����0.6V������3.0V�ɂȂ��āA�d�r�����Ղ��ēd����������Ɠ��R�d�r�d������0.6V�������d�����o�͂����̂ő��u�ɋ�������d���͉�����܂����A����̓A���J�����d�r�������ēd����������̂Ƃ������ĕς�Ȃ��̂ʼn�����͋N���Ȃ��͂��B ���Ԏ� 2009/11/28

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B �@�_�C�I�[�h���͂���ł��܂��Ƃ����肪����܂������B�_�C�I�[�h�͐����Ȃǂɂ������i�g���Ă��Ȃ������̂ŁA����A���̂悤�Ȏg���������Ă������֗��ɂȂ邩������܂���ˁB �@�F�l�ɂ����̂��Ƃ��Љ�Ă��낢����ɗ��ĂĂ��炢�܂��B spark sheet �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�d�q��H�ɂ͂P�̕��@�����ł͂Ȃ��F�X�ȕ��@������܂��̂ŁA�����L���Č��������Ɩʔ����Ǝv���܂��B �@�����̚����Ƃ��āE�E�E �@3V��5V��DC/DC�R���o�[�^�̏ꍇ�A���͂�3.6V�ł�4.2V�ł���薳�����C�ɓ��삵�Ă��܂����̂��قƂ�ǂ��Ǝv���܂��i�O�O�G �@���������͓d�����o�͓d���ɋ߂��Ȃ�̂ŁA��������̂Ƀp���[��K�v�Ƃ��Ȃ��̂Ń��X�����Ȃ��Ȃ��ĕϊ��������A�b�v���A�d�r�̓d�͂����ǂ�5V�ɕϊ����ďo�͂ł���悤�ɂȂ���������܂��B �@��O�Ƃ��āA�g�p����Ă��镔�i�����͓d�����オ�邱�Ƃʼnߓd���E�ߓd��������ĉ��Ă��܂��A�܂��͉ߔM���Ă悭�Ȃ���ԂɂȂ鐻�i����ؖ����Ƃ͌�����܂���B �@��H����͂��Ĉ��S�Ȃ��̂Ȃ̂��댯�Ȃ��̂Ȃ̂��ʂł���Z�\���������̕��ł���A���g�����ĒP���ɓd�r�R�{�ɕς��Ă��ǂ����킩����̂悤�ɓd�r�R�{�����ł������ł��ˁB �@�u�悭�킩��Ȃ����ǁA�Ƃ肠�����d�r�R�{�����Ă݂��B�E�E�E�E�����o�ăR���o�[�^���Ă��Ă��܂����I�v�Ȃ�Ď��ɂȂ��Ă����͐ӔC�����܂����(��) ���Ԏ� 2009/12/2

|

|||||||||||||||||||||||

| DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H | ||||||||||||||||||||||||

|

DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H

GATT �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�ŁA��r�d����1.05V�ł��g�����������B ���Ԏ� 2009/11/21

|

|||||||||||||||||||||||

| 12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H | ||||||||||||||||||||||||

|

��b���w��łȂ����S�҂ł��B����悤�ȓ��e�Ȃ̂�������܂������Ă������������̂ł��B �d���d�����P�Q�u�Ń��W�b�N�h�b�̂S�O�Q�W�i�p�O����p�X�܂ł̂P�O�{�̏o�͂̂����A���͂a�b�c�R�[�h�ɑΉ������o�͂� �g�g�h ���x���ɂȂ�A����ȊO�̏o�͂͂��ׂ� �g�k�h ���x���ɂȂ�j�ƃg�����W�X�^�A���C�̂U�Q�O�W�S���g���Ċ�p�~�j�����[�𐧌䂵�悤�ƍl���Ă��܂��B�P�Q�u�p�̃����[���g���̂Ȃ牽�����Ȃ��Ǝv���̂ł����A�T�u�p�̃����[�̔����u��������̂ł�������g���Ȃ����ƍl���܂����B�R�[�q���M�����[�^�łT�u������ă����[�̐��ɂɂȂ��A�����[�̕��ɂ��U�Q�O�W�S�́g�k�h����Ƃ����̂ł����̂ł��傤���H���ꂾ�Ƃm�o�m�^�̃g�����W�X�^��e�d�s�Łg�k�h���䂳������ΈقȂ�d���̉�H�����݂��Ă��n�j�ɂȂ��Ă��܂������ʼn����Ԉ���Ă���悤�ȋC������̂ł����悭�킩��܂���B�m���ɂP�Q�u��H�łT�u�����[���g������A�t�ɂT�u��H�łP�Q�u�����[���g������H��͌����L��������܂���B�T�u�����[�̂������̂Ȃ琳�����͂���ȉ�H���K�v�ł���B�݂����Ȑ���������������Ώ�����܂��B��낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����ׂɁA5V�̉�H��12V�ȏ�̑��u�����̂��\���܂��A12V�̉�H��5V�̑��u�����Ă����\�ł��B �@�������ʂ̎g�����ł��B �@�P���ɁA�P�̉�H�����Ȃ�S���̕��i���d���d���œ������̂ōς܂��A�d����H(���u)���P���ɂ����ق������̂��y�ł���H �@������Ƃ�����H�Ȃ̂ɕ����d����p�ӂ���ق�������ۂǂ߂�ǂ������̂ŁA���ʂ��P��d���œ����悤�ɂ��Ă��̂���ʓI�Ƃ��������ł��B �@�ق��ɂ��A�d���d���̈Ⴄ���i���q���ۂɁu����͌q���ł������̂��A���̉�H�ʼn��Ȃ����H�v�Ȃǂ��l���Đv���Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�펯�I�ɂ͐v���ʓ|������킴�킴�d���̈Ⴄ���i��g�ݍ��킹����͂��Ȃ��ł��B �@������u�ǂ����Ă��d���̈Ⴄ���i(��u)���쓮���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ɂ̓g�����W�X�^��x���V�t�^IC�A�����[�Ȃǂ��g���ĕʂ̓d���n�̉�H���m��ڑ����܂��B �@�Ƃ�����l�̏ꍇ�͂킴�킴����H��12V�Ƃ͕ʂɎO�[�q���M�����[�^��5V�̓d�������Ƃ����u�ʓ|�Ȏ��v�������Ƃ������ł�����A�������ł��̓���I���Ȃ�ʂɂ���ł����Ǝv���܂��B �@TD62084������킯�ł��Ȃ��̂ŁA���̂܂܂ǂ����B ���Ԏ� 2009/11/11

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e 11/12 |

���Z�������̑����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�������V�������E���J�����悤�ȋC���ł��B�قȂ�d���̉�H�����݂����āg�k�h�Ő��䂷�邱�Ƃ��ł���B�Ƃ����͎̂��ɂ���ΎY�Ɗv���ɕC�G�������ł��B����܂Ŗ��ʂɍ����ȃt�H�g�����[���g������A�����[�𑽗p���Ă��܂����肵�Ă��܂�������B����Ƃ���낵�����肢���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �Ƃ����� �l

|

|||||||||||||||||||||||

| �x���A���R���Z���g����肽�� | ||||||||||||||||||||||||

|

�@���߂܂��Ă����b�ɂȂ�܂��B�x���A���R���Z���g����낤�Ǝv���Ă���̂ł����A�d�����o�̎d�g�݁i��H�j���킩��܂���B �@�x����H�ɂ��܂��Ă͎Ԃ̃��[�������v�c�Ɖ�H�ƃ����[�ʼn��p���悤�Ǝv���Ă��܂��B�i����́A�莝����8�قǂ��邽�߁j����ł͂�낵�����肢�������܂��B �� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@AC100V�̓d���R�[�h�ɗ���Ă����d�������o������@�ɂ��܂��ẮA���t���߂��Ƃ���ł́u�ȈՃf�W�^���\������d�͌v�v�̍��ŏڂ����������Ă��܂��̂ł��ǂ݂��������B �@�{���Ɂu�Ȃ��d�����o���ł���̂��H�A�R�C���͂ǂ����������g�p��������̂��v�ȂǓd�����o�̏ڂ��������́uAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v�̍��Ő}�����Ő������Ă��܂��B �@�܂�����̂���]�Ɠ������́uAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v���܂��ɂ��̒ʂ�ł͂���܂��H �@��������d����5A�`10A�ł͂Ȃ��A1A�������x�ł���������悤�ɒ��߂��Ă��A�����ׂɂȂ�ꂽ��AC100V���C���ɓd�������ꂽ��A�ʉ�H��ON�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@��H�}�̓d����5V�Őv���Ă��܂����A�Ԃ̃��[�������v�p�̒x�����u�����g���ɂȂ���̂ł�����d����12V�Ƃ��āA�P�����H�}��R1=510�AR2=1K�AR4=1K�AC6�͑ψ�25V�A�����[��DC12V�����[�ɒu�������Ă��������B ���Ԏ� 2009/10/25

|

|||||||||||||||||||||||

| 100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� | ||||||||||||||||||||||||

|

�@100�ς̖��ÃZ���T�[�����Ă����铔���������Č��ւ̊O���ɑg�ݍ��݈Â��Ȃ����玩���œ_�����A���������邭�Ȃ�Ə�������悤�Ȃ��̂��o���Ȃ����l���Ă��܂��B �@�����d�C�n�̒m�������܂�Ȃ���H�}�̌������ǂ�������܂��쐬�\�ł��悤���H sinori �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����ւ�\�������܂��A�����ł́u��H�}���ǂ߂Ȃ��v�Ƃ������̏ꍇ�͉������@����邱�Ƃ͒v���Ă���܂���B �@������ɉ����ĉ�H�}����āA��͂������Ő��삵�Ē����������Ƃ��Ă��܂��̂ŁA��H�}���ǂ߂Ȃ��ƕ��i���W�߂���E�����̐ڑ����������ōl���Đ��삷�邱�Ƃ��ł��܂���B �@��H�}�̓ǂ߂Ȃ����ł��������s�����Ƃ͉\�ł����A���̂悤�ȏꍇ�͏��S�Ҍ����̏��ЂɌf�ڂ��Ă���悤�ȁu���̔z���}�v���ڂ��āA�G�̒ʂ�ɔz������Αg�ݗ��Ăł���悤�ȋL���ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�c�O�Ȃ��炱���͂����܂Őe�ɂ��鏊�ł͂���܂���̂ŁA100�~�̃Z���T�[�����v���������ĂƂ����H��͂����ƕ�������āA�������ʼn�H�}��ǂ߂ĕ��i���W�߂���悤�ɂȂ��Ă���ɂ��Ă������ق����悢�ł��傤�B �@���֓��̎����_��/�����ɂ͕��ʂ́uEE�X�C�b�`�v�ƌĂ��d�C�z���p���i���g���܂��B �@Panasonic�d�H��EE8113K�Ȃǂ���ʓI�ŁA�z�[���Z���^�[�̓d�C�z���p�i������1000�~���炢�Ŕ����Ă��܂��B �@�ŐV���́u�d�q��EE�X�C�b�`�v��1000�~�O��ŋ����d�q�̓X��(3F���W�̉�������)�Ŕ����Ă��܂����A������ƌ^�Ԃ��o���Ă��Ȃ��̂Œl�i�ׂĂ݂܂����������ł��o�Ă��܂���B �@200�`300�~����Ȃ���_�����I�A1000�~�Ȃ�ďo���Ȃ���I�A�ƌ���Ȃ���Α�胁�[�J�[�̐�p�i���Ďg��ꂽ�ق����ǂ��Ǝv���܂���B �@���֓��̒��ɑg�ݍ��ނƂ������ŁA�@��̉����ɂȂ�̂ō���͊Y�����܂��A�ꉞ�������Ă����܂��Ɖƒ���̓d�C�z����������������H�����肷��̂́u�d�C�H���m�v�̎��i���K�v�ł��B�����i�H���͂��Ă͂����܂���B �@�ƒ��AC100V�̔z����������ɂ́A����Ȃ�̒m���Ɛ������Z�p�������ƃV���[�g��R�d�ȂǓd�C���̂̌��ƂȂ�A�ň��͔z����s����N�����Ƃ��낪�ߔM�E���M���Ĕ��Ύ��̂��N�����A���̂܂܉Ƃ܂ŏĂ��Ă��܂��Ƃ����悤�ȔߎS�Ȍ��ʂɌq���邱�Ƃ�����܂��B �@�@��̒��ʼn������s���ꍇ�͓d�C�H���ɂ͊Y�����܂��A����ł�AC100V�ڂ���������ɂȂ�܂�����A��ɉ����肵�Ȃ��悤AC100V�̋��낵���𗝉����A�������z���m����g�ɕt���āA���̂̋N����Ȃ����S�ȍH���Ƃ��s�����M��g�ɕt���Ă���s���Ă��������B ���Ԏ� 2009/10/25

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���X�ɂ����������L��������܂����B�A�h�o�C�X�����������l�Ɋ����̐��i���Ȃ����ēx���ׂĂ݂܂��B�ǂ����L��������܂����B sinori �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���ꂩ��̃V�[�Y���A�N���X�}�X�̓d�����Ԃ����_��������ׂ�AC�����P�[�u���݂����Ȍ`�̖��邳�Z���T�[�X�C�b�`���z�[���Z���^�[���̓d�����݃R�[�i�[�Ŕ����܂�����A��������������������Ă݂Ă͂������ł��傤���B ���Ԏ� 2009/10/27

|

|||||||||||||||||||||||

| USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� | ||||||||||||||||||||||||

|

�@���߂ē��e�����Ă��������܂��B �@���ݎ莝����USB�ڑ��̃J�����𐔑䏊�L���Ă��܂��B �@������r�f�I�i�q�e�M���j���͑Ή��̃r�f�I�f�b�L����繫���Ŗh�ƃJ�����Ƃ��Ďg�������̂ł����A�����ǂ����@�͂���ł��傤���H�B �@�t�r�a�J�����̏o�͂̓f�W�^�����邱�Ƃ͗������Ă��܂����A�ԂɐM���ϊ��̋@�킪�K�v�ɂȂ邾�낤�Ǝv���Ă��܂��B �@����ȂǂőΉ��o���Ȃ��ł��傤���H �@�X�������肢���܂��B �������� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�������ܗl�A�͂��߂܂��āB �@USB�J�����ɂ��F�X����܂����A�悭�o�b�V���b�v��Ɠd�ʔ̓X�Ŕ����Ă���悤��1980�~�`5000�~���炢�̕i���ƁA����CCD/C-MOS�B���̃h���C�u��H���݂�USB�ʐM�����pLSI������Ă��āA�J�����̒��ł�NTSC�f���M��(���{�ȂǂŎg�p����Ă���f���M���̋K�i)�̕����͂���܂���B �@���̂悤�ȃJ��������s�u�ɉf���悤��NTSC�f���M������낤�Ƃ���ƁAUSB�[�q������o����f�W�^���ʐM�f�[�^������āANTSC�f���M���ɕϊ����鑕�u���K�v�ł��ˁB (1) USB�K�i�ŒʐM�ł���}�C�R���E�n�[�h�E�F�A (2) ���̃}�C�R����œ���OS(�܂��͑S������) (3) �e�Ђ�USB�ʐM�f�[�^�̃t�H�[�}�b�g��ʐM�p�����[�^��m���Ă��鎖 (4) USB�ʐM����640�~480dot���̃t���J���[CG�ɕϊ��ł���Z�p (5) �r�f�I�R���g���[��(��pLSI)����RGB�r�f�I���������������r�f�I�o�b�t�@�̃n�[�h�E�G�A (6) ���̃r�f�I�p�n�[�h�E�G�A�𐧌䂷��Z�p (7) �r�f�I������(�R���g���[��)����A/D�R���o�[�^��ʂ��ďo�͂����RGB�r�f�I�M����NTSC�r�f�I�M���ɕϊ�����n�[�h�E�F�A(����͏H���̃L�b�g�Ȃǂ��L��) (8) NTSC�r�f�I�M����RF�M���ɕϊ�����n�[�h�E�F�A(������r�f�I���M�@���̋@���L�b�g���L��) �@�Ƃ܂��A��G�c�ɏ����Ă��ꂾ���̃n�[�h�E�F�A�ƃ\�t�g�E�F�A�����Ȃ������g�ő�������u����v�͂ł��܂��B �@���ɓ���̂́A�}�C�R������USB�ʐM������t�@�[���E�F�A�Ƃ��̃J�����̒ʐM�t�H�[�}�b�g�p�̒ʐM�h���C�o�������Ƃ���ƁA�����͂��܂茩�����Ȃ��r�f�I�R���g���[����LSI���ǂ��i��߂����ē��肷�邩�B �@�g�p�}�C�R����PIC�̂悤�ȏ��K�͗p�̕��ł͂��߂�H8�V���[�Y���x�͕K�v�ł��傤�ˁB(�ŋ߂͂����ƐF�X����܂����炨�D���ȕ���) �@�Ȃɂ���r�f�I�������[�Ƃ��F�X��I/O�ő�ʂɌq���Ȃ���Ȃ�܂��A�r�f�I�R���g���[���̐���(�����ݒ�)�Ȃǂł��S��I/O�ڑ��ŃK�V�K�V���䂷��K�v������܂��B �@�r�f�I�������[����A/D�R���o�[�^��ʂ���NTSC�^�C�~���O��RGB�f���M�����o���܂ł̉�H�}�̓r�f�I�R���g���[���̋Z�p�����ɍڂ��Ă���Q�l��H�}�����č����������͍���Ǝv���܂��B �@���[��A�f���o�͂̌`����q�����͏����Ⴂ�܂����A���N��NEC�̂W�r�b�g�}�C�R���uPC-8801�v����䂭�炢����ł���Z�p�͂̂��邨���Ȃ�AUSB�J�����ƒʐM���ĉf���M����NTSC�ŏo�����u�͍���Ƃ����������ł��B �@CPU������[�Ƃ��������i�̐��\��PC-8801�̍�����l����Ɣ���I�ɗǂ�������ɓ���܂����A�r�f�I�M���܂��Ȃǂ͋t�ɍ��ł͏H�t���ȂǂŊȒP�Ɏ�ɓ��镔�i�ł͍��ɂ����Ȃ��Ă��܂��ˁB �@�͓̂������̃r�f�I�R���g���[���[LSI�ƍ����\�̃f���A���|�[�gSRAM(�����N���m��Ȃ�����)�Ȃ��Ă��āA�����Ńp�\�R��(�����̓}�C�R��)�ɒlj�����u�t���O���t�B�b�N�r�f�I�{�[�h�v�Ȃ����삵�����̂ł��B �@�t�ɍ��ł�DOS/V�p�\�R���ɑ}���u�O���t�B�b�N�{�[�h�v��p�ӂ��āA����̃o�X�ڑ����@�⒆�̃R���g���[���`�b�v�̐���R�}���h���̋Z�p�����������āA�����H8���̃}�C�R���{�[�h�ƌq�����ق����r�f�I�M���̏o�͂܂��͂�������������邩������܂���ˁB�O���t�B�b�N�{�[�h�ɂ�NTSC�r�f�I�M�����o�͂ł���^�C�v�������ł����B �@�Ƃ������ŁA���ꂾ����ςȊJ�����������ōs���C�͂ƗE�C�ƁA�����̋Z�p�͂�������ł����為�Ѓ`�������W���Ă��������B �@�u����Ȃ̖����I�v�ł��ʂɒp�����������Ȃ�Ƃ��Ȃ��ł���B����]�̕i�͂��ꂭ�炢�̘J�͂������Ȃ��ƍ��Ȃ����ł�����B �@�����|���t����USB�J�����̐M����NTSC/PAL�o�͂ł��郏���`�b�vLSI�Ȃ������Ă���Ȃ�A�����m�̕��͏���������������ܗl���e�Ղɂ���]���������邩������܂���B �@�����₻�̑���LSI�s��ɏڂ������Ȃ�A��������LSI�̑��݂�l�ł̓�����@(���݂��Ă����ꂪ����c)���������肦��Ə�����܂��B �@������������LSI������A�^����ɏH���d�q�ʏ����L�b�g�����Ĕ����Ă������ł����ǁi�O�O�G ���Ԏ� 2009/10/16

|

|||||||||||||||||||||||

| ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�͂��߂܂��āB �@555�^�C�}�ƃ����[�i12�`���x�j���g�p���āAON��1���i�Œ�ł��j�EOFF���ϒ�R���g�p��3���`6���̒������\�ȉ�H���l���Ă���̂ł������S�҂ׁ̈A�ǂ̂悤�ȃp�[�c�i�R���f���T���R�j���ǂ̂悤�ɔz�đg�グ��Ηǂ��̂��킩��܂���B �@�g�p����d���͂c�b12�u�ł��B �@�X������Ή�H�}���܂߁A�������肢�܂��B �@�X�������肢�v���܂��B ���肷�� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�^�C�}�[IC 555���g�p������H��́uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v�Ōf�ڂ��Ă��܂����A��������Ē��ׂčl���ĉ��p����E�E�E�Ƃ����̂̓_���������Ƃ������ł��傤���B �@��H�̐����́uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v�̂ق��ł��Ă��܂��̂ŁA�K�v�ł�����ǂ݂��������B �@���̉�H�}�̒ʂ�ɑg�ݗ��āAVR1��VR2�ł��ꂼ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ����D���Ȏ��Ԃɒ��߂��Ă��������B �@�����[��OMRON��LY1 DC12V�ł��̂ŁA�R�C���d����75mA��555�Œ��ڃh���C�u�ł��܂��B�ړ_��DC12V�Ȃ�ő�15A�܂Ŏg�p�ł��܂��B12A���x�Ƃ����ړI�Ȃ���v�Ȃ͂��ł��B �@���x�������Ă��܂����A���i�̕��ו�(��̍���)�Ȃǂ͂�����ł͂��������Ȃ����ɂ��Ă��܂��̂ŁA���͂ŕ����Ă��������B ���Ԏ� 2009/12/7

|

|||||||||||||||||||||||

| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||

| ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�R�ł̌F�悯�p�̑剹�ʂ̊Ԍ��u�U�[����낤�ƍl���Ă���܂��B5�`10�b�ԂɈ��s�b�Ɩ炵�l�Ԃ̑��݂��F�ɒm�点����̂ł��B �@��ɓ���₷�����i�ł̉�H���l���Ă��܂����A�^�C�}�[IC�ł̂��̂悤�ȃC���^�[�o���ł̓����H�����܂����B���������肢���܂��B masa �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�ł��|�s�����[���^�C�}�[IC 555�̃A�v���P�[�V������ɁA���̂悤�ȖړI�́uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ���U��H�v�Ƃ������̂�����܂��B �@���ʂ͏[�d�ƕ��d�͓�����RR2��ʂ��čs���̂ł���(���ۂ͏[�d�̎���R1���ʂ�)�A�����Ƀ_�C�I�[�h�ƒ�R(����͔��Œ��R)��lj����ď[�d���鎞�ƕ��d���鎞�ŕʁX�̒�R��ʂ�悤�ɂ��A�ʁX�̒�R�̒l��ς��邱�Ƃŏ[�d����(��ON����)�ƕ��d����(��OFF����)�����ꂼ��ʂɐݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̉�H�}�ł�ON��������0�`1�b�B���ɂ���Ɓu�s�b�v���u�s�[�v���炢�̒����Ńu�U�[��炷���Ƃ��ł��܂��B �@OFF��������0�`10�b�ŁA�u5�`10�b�ԂɈ��s�b�Ɩ炷�v�Ƃ����ړI�ɍ����悤�ɂ��Ă��܂��B �@LED�œ�����m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B �@����́u�^�C�}�[IC�ł̂��̂悤�ȃC���^�[�o���ł̓����H�����܂����v�Ƃ���������ł����̂ŁA�u�U�[���͍��Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂����̂ŁA�f���p�̔��U��H�����̒Ƃ����Ă��������܂��B �@�u�U�[�͎s�̂̓d�q�u�U�[(200mA�ȉ�)���g�p���邩�A�^�C�}�[IC 555��������g���ēd�q�u�U�[�������Ƃ悢�Ǝv���܂��B555�œd�q�u�U�[�������ꍇ�́A���̒f����H�̏o�͂U��H��555�̃��Z�b�g�[�q(�S�ԃs��)�ɐڑ����Ĕ���/�����𐧌䂵�܂��B555���g�p�����u�U�[��H�́u�����e�̓I����肽���v�ɍڂ��Ă��܂��̂ł����X������ΎQ�l�ɂ��Ă��������B �@�Ȃ��AON���Ԃ�OFF���Ԃ�ς��Ȃ������̃u�U�[�f���p�̔��U��H�́u�u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j�v�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/10/7

|

|||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�����̉��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�����͂T�T�T�̃I�t���Ԃ������H���l���t���܂���ł����B��������Ă݂܂��B masa �l

|

|||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@555�Ȃ�ǂ��ł���ɓ���܂����A����555�ŕ��ʂɃ^�C�}�[��H�Ȃǂ��e�X�g���ꂽ���Ƃ�����Ε��i�����茳�ɗ]���Ă��邩������܂���B �@�u��ɓ���₷�����i�Łv�Ƃ��������ł͂���قǓK�������i�͂ق��ɂ���܂���A���Ђ��������������B �@�܂��A�u��ɓ���₷�����i�Łv�Ƃ������b�ɉ����ĉ�H�}���ڂ��Ă����A���̗p�r�ʼn�H�}��T���Ă���悤�ȕ��̎Q�l�ɂ��Ȃ�₷���Ǝv���܂��B����̂�����͗ǂ��e�[�}���Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2009/10/16

|

|||||||||||||||||||||||

| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||

| 5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�����������Ē����Ă���܂��B �@�����ł���cds�Z�����g�������u����낤�Ǝv���܂��B �@�ŁA�u���̉�H��ς��Ďg�������v�Ɓu5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v���Q�l�ɂ����Ē����Ă���̂ł��� �@�u5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ē����܂���ł��傤���H �@�܂��A���̍ۃ����[�͂ǂ̗l�ȕ����]�܂����ł��傤���H�^�������ĉ������B �@��ς����Z�̒��s�^�Ȃ��肢�ł������܂����������X�������肢�\���グ�܂��B ������ �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�͂��E�E�E�E�A�܂�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̐����ł͑S���킩��Ȃ������Ƃ������ł����B �@���݂܂���B �@���݂܂���B �@���݂܂���B �@���̐������킩��ɂ��������̂ł��ˁB �@�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}���q���ɂ͂��̂悤�ɂ��܂��B  �@��₱�����b��ǂ݂������͂��̒������ǂ݂��������B �@�ǂ݂����Ȃ����͓ǂݔ���ĉ��܂ł��i�݂��������B

�@�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}�̂Ƃ���A10K���̒�R�������Ă��Ȃ�Ƃ������Ƃ͎v���܂����A�v���A�b�v��R�͓���Ă������ق�������ł��B

�@�v���A�b�v��R�������ꍇ�A�g�����W�X�^�������Ă��Ȃ����ɂ�74HC123�̓��͂�LED��LED�̓d�������p��R�o�R�Ńv���A�b�v����Ă����ԂŁALED(�ԐF)��Vf�Ԃ�d���~���������Ė�3.8V(����)�����^�����܂���B�����ΐF��F��LED���g�p����������Ɠd����������ł��傤�B �@�f�[�^�V�[�g���A74HC123�̃V���~�b�g���͂ł���A�EB���͓͂d��4.5V�̏ꍇ3.15V�ȏ��A�d��6.0V�̏ꍇ4.2V�ȏ��Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�d��5V����3.8V�ł͂��肬�肵����i�����Ă��܂���B �@���̂܂܂ł��Ȃ�Ƃ������Ƃ͎v���܂����Aikikko�l������ē����Ă���悤�Ȃ̂Łu���l�l�̏����ꂽ��H�}�����A�������Ȃ��Ă��܂��������v�Ǝv���Ă��܂������A���̉�H�ƌq���̂ł���ΐ������v���A�b�v������Ԃ����肵�������Ŏg���Ă������������Ǝv���܂��B �@���łɁA�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}�ł͈Ӗ��s���ȂƂ���Ƀ_�C�I�[�h�����Ă��܂��B���Ă����Ȃ��Ă�����͕ς��܂���B(�Ƃ������s�v�ȏꏊ�ɂ��Ă���) �@74HC123/221���g�p����ꍇ�A�^�C�~���O�p�R���f���T�̗e�ʂ��傫���Ɠd��OFF���ɗ��܂����d�ׂʼn�H���Ă��܂��\�������邽�߁A���d�p�o�H�����ׂ̃_�C�I�[�h������悤��������Ă��܂��B(�����܂ł�����̗e�ʈȏ�̏ꍇ�ł�) �@���̏ꍇ�̓R���f���T�ɗ��܂����d�ׂ��u�d�����C���ɕ��d���ē������v���߂ɃR���f���T�́{����Vcc�̊ԂɃ_�C�I�[�h������̂ł����A�Ȃ����s�v�c�ȂƂ���Ƀ_�C�I�[�h�������Ă��܂��ˁB�S�����ɗ����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�u�d���R���f���T�ɋt�d����������̂�h�~����_�C�I�[�h�H�v�Ƃ��v���Ă��܂��̂ł����A�܂������ɂ��郊���[�̃R�C�������������t�d���X�p�C�N���z������_�C�I�[�h�̂悤�ɓd���R���f���T���t�d����������A���̉�H�}�ŋt�d�����������ăR���f���T���p���N������悤�Ȃ��Ƃ͖����Ǝv���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��ɓ�ȉ�H�}�ł��B �@����A�M�҂̕����Ԉ���Ă���̂��Ƃ͎v���܂����A���̓d�q�ƊE�ł͈Ќ��̗L���b�p�o�Ŏ��̔��s���ЂŃv���A�b�v�������Əo���ċ��Ȃ�������A74HC123/221�̕ی�_�C�I�[�h���ςȂƂ���ɂ��Ă����H�}���f�ڂ��Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł����E�E�E�B �@������������A�킴�ƃv���A�b�v�d����Ⴍ����74HC123/221�̃g���K�[��������ɂ������鎖��Cds�̌����������E�܂ň������Ă�Ƃ��A���̃_�C�I�[�h��74HC123/221�̃f�[�^�V�[�g�ɂ������Ă��Ȃ����ʂȈӖ�������̂�������܂���̂ŁA���������m�̕��͂��������������B �@�u�����[�v�̑I�ʂɂ��ẮA���͂����ߗl�����̖ړI�łǂ�ȑ��u�ɂǂ�ȓd���łǂ�ȓd���𗬂��ׂɃ����[�����g���ɂȂ�̂��S��������܂���B �@�����P����������̂́A�F���ǂ̂悤�ȃ����[���g���̂��킩��Ȃ��̂����̉�H�}�ł̓g�����W�X�^��2SC2120�ɂ��ēd���e�ʂɗ]�T���������Ă��܂��̂ŁA�R�C���d����500mA�߂��܂ł̒��^���炢�܂ł̃����[���g�p�\�ł��B�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}�̂悤��2SC1815���g�p���Ă�ꍇ�̓R�C���d����100mA�ȉ��̏��^�����[�����g�p�ł��܂���B �@�ړI�ɉ����ă����[��I�肷��ۂɃh���C�u��H�̓d���e�ʂ��l���āA�e�ʂ��z���Ȃ��R�C���d���̃����[�����g�p���������B ���Ԏ� 2009/10/6

|

|||||||||||||||||||||||

| �ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` | ||||||||||||||||||||||||

|

�@�Ǘ��l�l�A���͓Y���������������������݂����Ă��������܂��B �@�o�C�N�̃E�B���J�[�X�C�b�`���I���^�l�C�g�������V���b�g(ON-OFF-ON)�ɕύX�������ƍl���Ă��܂��B �@����Ƃ��܂��ẮA���͉͂E�Ȃ����͍��������V���b�g�œ��͂��A�L�����Z���͂�����x������������͂���B �@�Б��̃E�B���J�[���쒆�ɔ��Α�����͂����ꍇ�͂������L���ɂ���B �@�Ƃ���������ł��B ��B �@�E��ON���E�E�B���J�[���쁨�E��������xON�ŃL�����Z�� �@�E��ON���E�E�B���J�[���쁨��ON�����E�B���J�[���쁨��ON�ŃL�����Z�� �@�����Ńt���t���ōl���Ă݂��̂ł������܂����Ă��܂Ƃ܂�܂���ł����B���Z��������ϋ��k�ł����������X�������肢�\���グ�܂��B �܂��� �l

|

||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����A�Б��̃X�C�b�`���삾���l����u�Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂����v�Ōf�ڂ��Ă����H�}�ōς݂܂��B �@�t���b�v�t���b�v���g���āu��x�X�C�b�`����������ON�v�u������x��������OFF�v�ɂȂ��g�O�������������邱�Ƃ́A�t���b�v�t���b�v�̓��삪�킩����ɂ͊ȒP�ł��ˁBD-FF��JK-FF���g������H�}�̓t���b�v�t���b�v�̋��{��z�[���y�[�W�ɂ悭�Љ��Ă��܂��B �@�Ƃ��낪����́u���E�ŕʁX�̉�H�v������A���ꂼ��P�Ƃł͂Ȃ��u���Α������䂵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���̂ł��B �@�ꌩ��₱�����悤�Ɍ����܂����A���͂ƂĂ��J���^���Ȃ̂ł��B �@�u�Б��̃E�B���J�[���쒆�ɔ��Α�����͂����ꍇ���������L���ɂ����v�Ƃ��������ł����A�X�C�b�`������������L���ɂ����ƍl����ƂƂĂ�����̂ł��B �@�����ōl����(������)��ς��āu�����Е��̃{�^���������ꂽ��(ON�ׂ̈ł�OFF�ׂ̈ł�)�v�u���Α��̃E�C���J�[�͐�(�������Α���OFF�ł���Ƃ�������ł悢)�v�Ƃ��܂��B �� �X��u�{�^���������v�Ə����Ă��܂����A���ۂ́u�E�C���J�[�X�C�b�`�̃��o�[��|��(�X���C�h������H)�v�ł��B���̉�H�͑��̗p�r�ł��g���܂�����悭�g���{�^������������Ő������Ă��܂��B �@�Е��̃{�^���������ƁA������̃E�C���J�[��ON�܂���OFF�̐�ւ���������܂����A���Α��͕K����Ȃ���Ȃ�܂���B���ʂ�ON�ɂ��鎞�Ɂu�������Α���ON�Ȃ�����{�^�����������ق���D��ɂ����v�Ƃ����_����H���l���܂����A�E�C���J�[��OFF�ɂ���ׂɃ{�^���������Ă����Α���OFF�ɂ��铮��������Ă��������͂���܂���(���ʂ͔��Α��͏����Ă��܂���)�B �@�����l����ƁA ���{�^�������� �@�@�@����> �����瑤�̃t���b�v�t���b�v�]������ (���ʂ̉�H) �@�@�@����> ���Α��̃t���b�v�t���b�v���N���A���� �Ƃ�����H�������������ŁA���͕��ʂ̃g�O������̃t���b�v�t���b�v�ɔz������{�lj����āu���Α��̃t���b�v�t���b�v���N���A�����v�����ł����̂ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��