| ||||||||||

|

|

| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |

��H�E�f���L�E����

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��

���� ���̃y�[�W��2009�N�O���̃��O�ł� ����

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B

�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B

�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B

|

�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |

�y�ꗗ�z

�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�

|

��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |

|

�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

|

�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |

| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |

���� ���̃y�[�W��2009�N�O���̃��O�ł� ����

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B

( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )

| �Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�͂��߂܂��āB �@����܂�LED���Ƀn�}���Ă��܂��l�b�g�Œ��ׂĂ����Ƃ�����R�ɂ����ǂ蒅���܂����B �@100�ςł��낢��Ƃł�����Ă��ƂɊ������܂����B �@���āA���₳���Ă��������̂̓z�^���̂悤�Ɍ���X���[�������v�����܂������A�G���W����������Ɛ���ɓ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ĂƂ���ł��B �@�܂��́A����ł��B http://tinyurl.com/m8vd7b �@���ێ��t���ăG���W���I�t�̏�Ԃ� http://tinyurl.com/ox5a2j �@���ɃG���W����������� http://tinyurl.com/nfa8v5 �@�_�ł��ُ�ɑ����Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B �@�l�b�g�Œ��ׂ��Ƃ��듯���悤�Ȃ��Ƃ�����Ă�l������ http://tinyurl.com/rd9b62 �@�����悤�ɃZ���R���A�P�~�R�����͂���ł݂܂��������ʂȂ��ł����B �@�������A220��F�����S���炢�͂��Ƃ����_�ł��x���Ȃ�܂����B �@�܂��A����Ƃ͕ʂɃ����[�̂悤�ȈӖ��Ńg�����W�X�^��g�ݍ���H����ꂽ�Ƃ��� http://tinyurl.com/mxs7cn �@�_�ł̓G���W���I�t�Ɠ������炢�ɂȂ�܂������A����������Ă��܂��܂��B http://tinyurl.com/mvfh34 �@���Ȃ݂ɉƂŒ�d���̂P�T�u�A�_�v�^�[�i�����P�`�����ĂP�S�D�S�u���炢�ɂ��Ă܂��j�œ���m�F�����Ă����̂ŁA�G���W�����������Ƃ��̓d���Ɠ������炢�ɂ͂Ȃ��Ă���̂ɂȂ����_�ł������Ȃ��Ă��܂��̂͂Ȃ��ł��傤�D�D�D �@���Ƃ��Ƃ���[�ƂȂ̂Ŏ�l�܂�ȏ�Ԃł��B �@���͂�����ł���ƂĂ����肪�����̂ł����D�D�D �@���Z�����Ƃ��닰�����܂�����낵�����肢�������܂��B �v�Q�� �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@������œ�����H������ĎԂ̃V�K�[���C�^�[�\�P�b�g����d��������ē������Ă݂܂������A���삪�����Ȃ邱�Ƃ͂���܂���ł����B�S������ɓ��삵�܂��B �@�܂��d���d�����F�X�ƕϓ������Ă݂܂������A�����Ȃ�͂��܂���ł����B �@�Ԏ�ɂ��d���m�C�Y�������̂ł��傤���A�܂��g�����W�X�^�Q�̖�����}���`�o�C�u���[�^�͓d���̃m�C�Y�ő����Ȃ��H�ł͂���܂���̂ŁA���̕���(�g�ݗ��Ă�n���_�Â��̋Z�ʁA���i���������������Ȃ��Ă��铙)�ɖ�肪����̂�������܂���B �@�Ȃɂ��낱����łُ͈�͋N����܂���ł����̂Ō����̓���͂ł��܂���B �@�P���Ɂu�m�C�Y���낤�v���x�ł̉��P�������܂��Ƃ����������������B �@���ɂ�����̑��k��ł��b�ɏo�Ă��܂����A�O�[�q���M�����[�^�œd�������艻�����Ă��������B �@�������A���ɂ��Ώ����@������ޕ����т܂������A�O�[�q���M�����[�^���g�p������@��������Č������ǂ��Ǝv���܂��B �@���A�O�[�q���M�����[�^�̓d����H�͂��̉�H�S�̂̓d���ɑ��ē����̂ł͂Ȃ��A���U��H�ɑ��Ă̂ݓ���ĉ������B�łȂ���LED�d���܂ʼn����Ă��܂��܂�����B  �@���A�V�k�S�Ȃ��炲�����\���グ�܂��B �@���ݍH�삳��đg�ݍ��܂�Ă��܂��ق����H����@�ł��B �@�w���H�^���ԗ��̕ۈ���E��42���^���̑��̓��Γ��̐����x�v�Ɂu�A��R�Q�������S�P���܂ł̓��Α��u���������A�_�ł��铔�������͌��x���������铔������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肳��Ă��āA�W���I�ȎԂ̑����̓��Η�(������@)�ȊO�Ɂu���x���������铔���v���Ƃ���邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�܂�|�W�V���������ɂƂ�����Ă���u�ق���LED�v�͂��̈�@���ɂ�����܂��B�Ԍ����ʂ�Ȃ��Ȃ�܂���B(�ԊO�Ɍ����ĕt�����ɁA�ԓ��̃C���~�l�[�V�������x�ɂ����Ηǂ��̂ł���) �@LED�����ꂽ��A�Ԃ̃p�[�c�ɑg�ݍ��ލ�ƂȂǂ��������̗͍�̂悤�ł����A��@�ɂȂ�܂��̂ō��������O�����Ƃ������߂��܂��B �@�ق����H���g�킸�ɁA�|�W�V�������ƘA�����Č��邽���̔��FLED�ł���A��قLjُ�ȕ��Ŗ�������̓|�W�V�������̔��e�Ƃ݂Ȃ����ł��傤����A�f�B�[���[�̕��Ƒ��k�����Ȃǂ��č��@�͈͓̔��Ŏg�p���Ă��������B �@���A�U���͈�@�����o�ŋ������Ԃł��B ���Ԏ� 2009/6/19

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���J�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B �@��������3�[�q���M�����[�^�����܂�����E�}�������܂����B �@�����Ԃ�����₵�Ă������̂��������肵�܂����B �@��ϊ��ӂł��B �@���Ȃ݂ɁA���i�̓X�C�b�`�ŃI�t���Ă����܂��ˁB�ᔽ�ł����炗 (������]) �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���Ȃ݂ɁA�X�C�b�`OFF�ł�����������H���q�����Ă���ƈᔽ�ł��B �@�X�C�b�`OFF�ł��u�������������݂̓��v�Ƃ݂Ȃ���܂���B �@�������Ԍ����ɃX�C�b�`OFF�ł��A�u��H�A����LED��lj����Ă���ȁA���̔z���͂ǂ��ɂȂ����Ă���̂��낤�H�v�ƒ��ׂ��܂�����A�X�C�b�`OFF�ł��u���̉�H�͉��ł����H�A����ȕ����t���Ă�����Ԍ��ł��܂����B�O���Đ���ȏ�Ԃɂ��Ă�������������Ԍ��ɏo���Ă��������B�Ƃ������ɂȂ��āA�ƂĂ���Ԃ�������܂��B �@��@�����͂�߂܂��傤�B ���Ԏ� 2009/6/21

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CCD�J�����ɓd�����d���H�́H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@CCD�J�����ɓd�����d���H�́H k.matumi �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

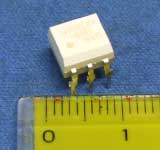

�@�r�f�I�P�[�u��(�����P�[�u��)�ɓd���d��ꍇ�̉�H�\���͎��̒ʂ�ł��B �@��}�����ɂ������Őv����鎖�������߂��܂��B �@�Q�l���Ƃ��ẮANTSC�r�f�I�M���͌����ɓd���Ȃǂ����߂��Ă��āA���͈̔͂��O���Ɖf���M���Ƃ��Đ������@�ʼnf�����ł��܂���B �@���ׂ̈ɓd���d�����őS�����̉f���M���Ƃ͈Ⴄ�d���Ȃǂɕς��Ă��܂������̂��A������NTSC�M���ɖ߂���ƁE��H�̕��������Ȃ�ʓ|�ȕ��ɂȂ�܂��B �@���܂������Q�C������(AGC)�@�\�t���̃r�f�I�A���vIC������ł���Ή�H�͊ȒP�ɂȂ�Ǝv���܂����A����ł��Ȃ��ꍇ�͕��G�ȉ�H�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@���炩�̐M�����ɓd�����d��Z�p�̓R�C�����œd����DC�����͓d����H�ɒʂ��āA�M���͍������g���ɕϊ����ăR���f���T�ŕ�������Ȃǂ���ʓI�ł����ANTSC�r�f�I�M���͂��̂܂ܒ�C���s�[�_���X�p�̃h���C�u��H��v���ē����P�[�u���̓d���d����ϒ����Ă��Ό��\�y�ɒʂ������ł��܂��B �@�����M�������킹�Ēʂ����Ƃ���Ɣ����g�������FM�ϒ�����Ȃljf���M���Ɗ����Ȃ����@�����Ȃ��Ƃ����܂��A����͓��Ɂu�������v�Ƃ�������]�ł͖��������ł������H�͊ȗ����ł��܂��ˁB  �@�́A�f���@��W�̉�ЂŎd�������Ă������ɂ͂��������`�����u�����܂������A�ŋ߂͉f���M���͈���Ȃ��d���Ȃ̂ŕ��i�̎莝�������i�������������Ƃ����������������B

�@�́A�f���@��W�̉�ЂŎd�������Ă������ɂ͂��������`�����u�����܂������A�ŋ߂͉f���M���͈���Ȃ��d���Ȃ̂ŕ��i�̎莝�������i�������������Ƃ����������������B�@��قǕ��i�������Ȃ����āA�掿�͂��������ŗǂ��̂ł�����2000�`3000�~���炢�ō���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���掿�A�������`������]�����̂ł������͂薜�~�P�ʂ̉�H�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�u����Ȃ��H�������͊����i���ق��������̂ł́H�v�ƁA�v�������鐻�i�̒l�i���m�F���܂����B �@�E�̎ʐ^�́uCCD�J�����p�d���E�M���`������M�A�_�v�^�[�v���i�ŁA������1980�~�ł��B(�V���R���n�E�X����1F) �@�g�p����P�[�u���͓����P�[�u���ł͂Ȃ��s�̂̂k�`�m�P�[�u���ŁA���i���Ă��Ȃ��̂Œ��g�����Ă͌��Ă��܂��k�`�m�P�[�u���̕����̐��ɂ��ꂼ��d����M��������U���āA�d��͂��Ă��Ȃ��Ǝv���܂������̂Ԃ�d�q��H�͓����Ă���́H�Ǝv�����炢�̏��^�ň����Ȑ��i�ƂȂ��Ă��܂��B �@���ۂɓX�ł�100���[�g���̂k�`�m�P�[�u���Ƀr�f�I�M����ʂ��Ď������Ă݂āA�Y��ɓ`���ł����̂͊m�F���Ă��邻���ł��B(�X�����k) �@�P��CCD�J�����������ɒu���āA��{�̃P�[�u���œd�������肽���I�Ƃ�������]�ł���A�������������Ȑ��i��ꂽ�ق������G�ȓd���d��^�̃r�f�I�M���`����H��g�ݗ��Ă���͊y�ł��������ď��^�ōς݂܂���B ���Ԏ� 2009/6/12

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 7/4 |

�@���Ԏ��x���Ȃ莸�炢�����܂����B

�@����̓A�h�o�C�X�����������A�����i���w�����Ďg�p���Ă݂悤�Ƃ������Ă���܂��B

�@���J�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B

k.matumi �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �W���C���ŃT�[�{��������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�u���W�R���T�[�{"�ᑬ�ω�"�R���g���[���v���Q�l�ɂ����Ă�����Ă��܂��B �@PIC12FC675��7�s���Ɍq���ł��鑬�x�����p�̃A�i���O���͂ɁA�W���C����H�̏o�́iVcc/2�}1.5V�j���q���ŃW���C���W���C�����䂳�ꂽ�T�[�{�ɂ������̂ł����A�A�h�o�C�X������A���������������B �@��{�I�ɂ́A�W���C���o�͂̓d���Ńp���X�����������悤�ɂ���Ή\���ƍl���Ă��܂��B�W���C���o�͂ɂ͒����pVR�Ŕ�����H����������ł��B �@���W�R���T�[�{�̑��x�����łȂ��A�p�x�i�p���X���j�����ɕύX�������̂ł��B���łɁA�u���W�R���T�[�{"�ᑬ�ω�"�R���g���[���v�̉�H��g��Ń\�[�X�����낢����ǂ��Ă��܂��B�������A��{�I�ȉ�H����͂��Ă��܂����A�W���C���iENC03RC)�ł̊p�x������܂������܂���B takuo �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�W���C�����䂳�ꂽ�T�[�{�v�̈Ӗ����킩��܂���B �@���ʁA�W���C���ƃT�[�{���q���p�r�̏ꍇ�ɂ́A�u�W���C�����o�p�ɉ����ăT�[�{����(������)�v�Ƃ������u���l���܂����A����ł͂Ȃ��Ƃ������ł����H �@�u�ʂ̃T�[�{����M�������ɂ���A����ɑ��ăW���C�����o�p�ŏ�Z�������v�Ƃ�������]�ł����H(���Ɏg���̂��z���ł��܂���c) �@��̓I�ɉ����ǂ����ꂽ���̂����������������B�B ���Ԏ� 2009/6/6

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@������ɂ����Đ\����܂���B�p�r�́A�Q�����s�̃T�[�{�Ɍ��݂�GWS����GP-03���ڂ��Ă��܂����A���x�����ŕϓ�������̂œ����̂悢�W���C���Z���T�[�Ŏ���݂悤�ƍl���Ă��܂��B �@GWS����GP-03�̎d�l�́A�T�[�{�M������͂��ăW���C����H�Ńp���X��(1.5msec�}0.6msec�͈͓̔�)�������T�[�{�M�����o�͂���B�u�ʂ̃T�[�{����M�������ɂ���A����ɑ��ăW���C�����o�p�����Z�������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B takuo �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�s�̂̃W���C���Z���T�[�͂��܂�悭�m��Ȃ��̂�GWS��GP-03�Ō������Ă݂܂�����A�K���_������R�o�Ă��܂��ˁB �@�u�Ȃ�قǁA�K���_���͊m���ɓ��s���{�b�g�����ȁE�E�E�BGP-03:�f���h���r�E���͂��̋��啺����w���킹��Ƃ�����Ƃ₻���Ƃ̓��s�V�X�e���ł͕����Ȃ���Ȃ����H�A�����������̕����͉F����ԗp�ŏd�͂̂���n��ł͎g��Ȃ�����ʂɂ����̂��H�v�Ƃ����S���Ă��܂������A����������GWS�А���RC�p�W���C���R���g���[���[�ł�PG-03�̊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł����H �@[��M�@]��[PG-03]��[�T�[�{]�A�Ɛڑ������ł���ˁH �@����Ɠ�������PIC�ō��ꍇ�A�u���W�R���T�[�{"�ᑬ�ω�"�R���g���[���v�̂������ω��p�v���O�����͂�������O���Ă��܂��āA����� DO_COUNT = LOOP_COUNT + (ANALOG_0H - 127)

�Ƃ����v�Z���ɂ��邾���ŗǂ��̂ł����B �@LOOP_COUNT�͓��͂��ꂽ�p���X���B����ɑ���1/2Vcc�Œ��_�ƂȂ�A�i���O�d���Łu���Z�v����Ȃ�A���_��A/D�f�[�^127�𒆓_���l(=0)�Ƃ��ăv���X/�}�C�i�X�́u�U��v�ɕ�������l�����Z���邾���ł���ˁH �@�W���C���Z���T�[��1/2Vcc�}1.5V�̏o�͂ł���Ύ�蓾��d���͈͂����S��2.5V�ʼnϕ���1�`4V�AA/D���l�͖�51�`204(���S��127.5)�ŁA127�𒆓_�Ƃ�����|76�`�{77�͈̔͂Łu���Z�v����邱�ƂɂȂ�܂��B (�ꉞ�A�����܂ł��������Ǝv���܂����A0�`255�͈̔͂��z���Ȃ��������f�����͕K�v�ł���) �@�W���C���̌X���ɂ���l���[�����ςɂ���ꍇ�́A�W���C����PIC��A/D���͂̊ԂɒP����(���y�{�����[���̂悤��)�ϒ�R�����Ă͂����܂���B �@�P�ɉϒ�R�œd���������邾�����ƁA�P����A/D�ϊ������d���l���������Đ��l���S�̓I��0�ɋ߂Â������ŁA���_��127�ł͖����Ȃ��Ă��܂��܂�����W���C������ɌX������ԂɂȂ��Ă��܂��A���{�b�g���ƕ��t���o�������ē|��Ă��܂��ł��傤�B �@�������ς���ɂ̓I�y�A���v���g����1/2Vcc�𒆐S�ɑ��������ςł���悤�ȓ���ȓd�q��H��v���邩�APIC�̒��Ő��l�v�Z�ōς܂��邩�A�ł���Ό�҂̂ق����n�[�h�E�F�A�̒lj������Ȃ�(���Œ��R�����)���{�b�g�ɓ��ڂ������ɂ��ꏊ�����Ȃ��Ă����ł��ˁB �@�v���O�����ōς܂��ꍇ�̔䗦�̌v�Z���@�Ȃǂ͂������ōl���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/6/7

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���J�ɁA�������������Ӓv���܂��BPG-03���Ԉ���Ă��Đ\����܂���B �@���݁A���낢��ƌ������ĊȒP�ȃe�X�g�����Ă��܂����A�Ȃ�Əo�������ł��B��l�̐[�����ςɂ���ꍇ�܂ŁA�������Ē����L�������܂��B�ς̌���PIC�Ń\�t�g�I�ɉ��Z�����������ł��B���͔g�`�����ł���A���͔g�`����ꂸ��PIC�Ŕ��������邾���ł��o�������Ȃ̂ŁA���̕����������������ł��B �@�������������Ӓv���܂��B���ꂩ����撣���Ă��������B takuo �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���{�b�g�͉����̐���P�Ƃ��Ă��l�X�ȋZ�p�̍��̋Z�ŏo���Ă��܂�����A�F�X�ȕ���g�ݍ��킹�邱�Ƃ��H�v����Ƃ�莩���炵�����{�b�g���o���Ėʔ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/6/10

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�����b�ɂȂ�܂��B �@�ȑO�o�b�e���[�̓d���������������ɂk�d�c���_�ł����H�ő�ς����b�ɂȂ�܂����B �@���̉�H�œ_�ł̊Ԋu�̒������o����̂ł����A�X�g���{�݂����Ƀs�J�b�@�s�J�b�Ɠ_�ł����鎖���o����ł��傤���X�������肢�v���܂��B su �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H�v�ł̓^�C�}�[IC 555(LMC555)�Ŕ��U��H�������LED�̓g�����W�X�^2SC2120�Ńh���C�u���Ă��܂�����A555�̏o�͂������H�Ŕ�������Εω������������Z���ԃg�����W�X�^�삳���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�E�}�̂悤��C4 1��F��R8 47K��lj����Ă��������B

�@�E�}�̂悤��C4 1��F��R8 47K��lj����Ă��������B�@���ꂾ����555�̏o�͂�H�ɂȂ����u�Ԃ����s�J�b�ƌ���܂��B �@���ۂɂ͂ƂĂ��Z�����Ԉ�u���邭����A�ق�̏����c�����c���Ȃ�������܂��B�c���͔��ɒZ�����ԂȂ̂Ől�Ԃ̖ڂł͂قƂ�nj����܂���B ���Ԏ� 2009/5/28

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 5/28 |

�@�Z�������A���Ԏ��L�������܂��B �@�������삵�Ă݂܂��B su �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�����b�ɂȂ�܂��B �@sony�̃u���r�A���l���Z���T�[���g����ʂ������@�\��t���Ă��܂����B �@�䂪�Ƃ͂܂��n�f�W�Ή������Ă���܂�����Ƃ����̋@�\�����삵�����ƍl���Ă���܂��B �@��H�}�A�w�����i�ȂNj����Ă��������Ȃ��ł��傤���H �ړ_���� �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@SONY�̃u���r�A�͎����Ă��Ȃ��̂ł悭�킩��܂��A���̋@�\�͏�������͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H (�ꉞ�ATV�̃R�}�[�V�����ł��̋@�\�𓋍ڂ����Ƃ�����`�͌��Ă��܂�) (A) �l���߂��Ă�����A���̃`�����l���E���ʂŏ���ɂs�u�����B (B) ��U�����Őꂽ��A���͐l�Ԃ������R�������ON�ɂ��Ȃ��Ǝ�����ON�ɂ͖߂�Ȃ��B �@�����āA�ړ_�����l�̎g���Ă���s�u�ɂ͉����O�������[�g�p�[�q�͂���܂����H �@�[�q������ꍇ�͂��̒[�q�̗L�d���E���d���E�ړ_�H�Ȃǂ̏����A�����ꍇ�̓R���Z���g��ON/OFF�����[�������ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�R���Z���g�̃����[�ɂ����ꍇ�A���g���̂s�u�͓d��ON�Ŏ������ɃR���Z���g�̃v���O�����������ēd��������ꍇ�A���̌�ɂ͂ǂ̂悤�ȓ�������܂����H (���Ȃ݂ɁA�R���Z���g��茳�œd�����悤�Ȏg�����̓��[�J�[�͐������Ă��܂���) �@�ēx�R���Z���g����������A���̃`�����l���E���ʂłs�u�͂��܂����H �@����Ƃ��s�u�̓d��(��d���ł͂Ȃ������R���Ȃǂő��삳��Ă���\�t�g�d��)�͐ꂽ��ԂɂȂ�܂����H �@�����P�A�d����������(�������d����ON�ŁA�\�t�g�d����OFF�̏��)�ŃR���Z���g����v���O�����������āA�ēx�v���O���������猳�̂܂�OFF�ł����A����Ƃ������ON�ɂȂ��Ăs�u�����Ă��܂����肵�܂����H �@�����ďd�v�ł����A�����̏����������Đړ_�����l�͂ǂ̂悤�ȓ���̑��u������]�Ȃ̂ł��傤���H �@�u�l���߂��Ă��Ă������Őꂽ�s�u��OFF�̂܂܁B����OFF���u�̂Ƃ���ɕ����Ă����āA�����{�^���������Ȃ��Ɠ�x�Ƃs�u�͌���Ȃ��B�v�Ƃ������u�ł���Β��ȒP�ł��ˁB(���܂�~�����Ǝv���l�͋��Ȃ��Ǝv���܂��c) �@�P�Ɂu�l�����Ȃ��Ȃ�������v��������O���ŃR���Z���g�̓d�����J�b�g����̂���ԂĂ��Ƃ葁���ł����A���̌�̕������@�₻�̎��̂s�u�̓��삪�킩��Ȃ��Ɖ����v�͂ł��܂���B �@�ڂ������e�����������������B �@���A��L�̎���͂����܂łs�u�̊O���ɓd����ON/OFF���鑕�u��t����ꍇ�ŁA�s�u�̓������瓮�쒆�肷��d��������ꍇ��AON/OFF���R���g���[��������͂ɒ��ډ�H���Ƃ����悤�ȕ��̐v�ړI�ł͂���܂���B �@�܂��A�O���œd����ON/OFF���鑕�u��������ꍇ�ɁA�u��xAC100V��OFF�ɂ�����A�l���߂��Ă�AC100V��OFF�̂܂܂ŁA�s�u�̃����R���œd���X�C�b�`�������ꂽ��͂��߂�AC100V��ON�ɂ���v�̂悤�Ȑ����PIC�}�C�R���łł����Ȃ��Ɩ����ł����炻��������]�͖����ɂ��Ă��������B �@�ȈՔłŁA�s�u�̃����R���̂ǂ̃{�^���������Ăł���������AC100V��ON�ɂȂ�Ƃ��A�����̒��ŃG�A�R����I�[�f�B�I�̃����R���ȂǐԊO�������R���ł���ǂ�ł��{�^���������s�u��AC100V�d��������̂ł������̂Ȃ�A�����R���A���^�ɂ��ł��܂��B ���Ԏ� 2009/5/20

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�����玸��v���܂��B �@�����R����������A�ƌ����`�ł͑ʖڂȂ�ł��傤���H �@�ЊO�i�̃����R�������Ă��Đl���Z���T�[�t���ɉ������Ă��܂��̂������葁�����Ȃ��Ǝv�����̂ł����B �@��͂��ȑf�l�l���ł�����A�ǂ����ǂݎ̂Ăĉ������B waganiyoni �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@����͂ƂĂ��ȒP�ȍH��Ȃ̂ł����A���p��͖�肪����̂Ŏg���܂����ˁB �@�l���Z���T�[�ƃ^�C�}�[�ƐԊO�������R����g�ݍ��킹�āu�l�����Ȃ��Ȃ���10���o�����玩���Ń����R���̓d���{�^���������v�Ƃ������u��������Ƃ��܂��傤�B �@�ꌩ����Ƃ��ꂾ���ŗǂ������ł����A���̂悤�ȏꍇ�͂ǂ��ł��傤�H �@���̑��u��u���Ă��镔���Łu�茳�̃����R���łs�u�������āA�l�͑��̕����ɍs���Ă��܂��B�v�Ƃ�����������ӂꂽ���i�ł��B �@�l�����Ȃ��Ȃ��Ė�10����A�^�C�}�[�������Ď����Ń����R���̓d���{�^�����������u�������āE�E�E�N�����Ȃ������ŏ���ɂs�u�����Ă��܂��܂��B �@�H��e���r�̂ł�������I �@�s�u�̓d����ԂƘA�������H�̖����A�����̐l���Z���T�[�ƃ^�C�}�[�����̃����R���X�C�b�`�ł͂���ȊO�ɂ��l�X�ȃV�[���ŕs����l�����܂��B �@�����������ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�^�C�}�[�œd�����Ƃ��ɂ͊m���Ɂu�d��OFF�v�ɂł���悤��AC100V���J�b�g���Ă��܂��̂��Ă��Ƃ葁���̂ł��B �@�����āA��̎���ŏo���Ă��܂����A�s�u�̓����Ԃ��O�����犴�m���邱�Ƃ��ł���A�^�C�}�[���u���u�d���������Ă��鎞�����d�����]������s���v�Ƃ����������ł���̂ŁAAC100V���Ȃ��Ă��ԊO�������R���ł��Ȃ�ł����@�͂���܂��B �@�������̕��@�����ɂ͂��g���ɂȂ��Ă���s�u�ɂ���������Ԃ��O���ɒm�点��M���[�q�����Ă���̂��ANTSC�r�f�I�o�͂͂���̂��A�����o�͂��������̂��A�s�u�����Ăǂ�������d���o�͂�����l�Ȃ̂��A�Ȃǂ̏��������Ȃ��Ƃ����킯�ł��B �@�s�u���R���g���[������ɂ��Ă��A�s�u�̃\�t�g�d���{�^�����O������ON�ł���Ă��Ƃ葁���ł����A���ꂪ�o���Ȃ���ΐԊO�������R�����g�����@��AC100V���J�b�g������@�ȂǁA���ɂ��킹�čœK�Ȃ��̂�I�ڂ��Ƃ��Ă���̂ŁA�����]�����Ȃ̂����킩��Ȃ��Ɖ�H���@�͎R�قǂ��肷���āu�������������̉�H�v�Ƃ����̂͂����ɒł��܂����A���ꂪ���ۂɂ��g���̂s�u�ł���]�̓����ł���̂��͓�ł��B ���Ԏ� 2009/5/21

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�����[�����b�ł��ˁB �@�d����on/off��Ԕc���͔ėp�I�ɂ͉�����Ȃǂ̗��p���ł��Ȃ����Ƃ����낢��l���Ă��܂��܂��B �@�ƁA���̑O�ɐl�̌��o���ǂ����邩���C�ɂȂ�܂��B �@�䂪�Ƃł̓g�C���ɐl�̃Z���T�t�d����u���Ă܂����A���[�V�����Z���T�Ȃ̂Ńg�C���ɗ����ėp�𑫂��Ă���i�����Ƃ��Ă���j�ԂɁu���l�v�Ɣ��肳��Č������n�߂Ă��܂��̂Ŕ����ɓ����Ȃ���p�𑫂��Ƃ����Ԕ����ȏ�Ԃł��i�ߓd�̂��ߓ_���ێ����Ԃ��Z���̂Łc�j �@���i���Ŏ�ɓ��镔�i�����������ł�NaPion�Ȃǂ�����܂�������������[�V�����Z���T�ł��̂Ńe���r�����Ă���Ƃ��ɂ����Ƃ��Ă���Ɓu���l�v�Ɣ��肳�ꂻ���ȋC�����܂��B �@�u���r�A���l�̋@�\��Nanao��PC���j�^�ō̗p���Ă���A���Əڂ�������������܂����B �@����͋����Ƃ�������邻���Ȃ̂łǂ��Ȃ��Ă���̂������[���Ƃ���ł��ˁB http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0904/21/news060.html mojo �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�s�u��ON/OFF�̔c���ɂ́A�ȑO�����ł����Љ���u�J�����g�Z���T�[�v���g����TV��AC100V�d���ɓd��������Ă��邩�ǂ����H�ׂ�ΊO�����o�͂Ȃǂ���ؖ����s�u�ł����m�ł���̂ł͂Ȃ���(����Ȃ�ԊO�������R���ł�ON/OFF���ł���)�E�E�E�Ƃ��A�{���ɂ�����ł����p�ł������Ȃ��̂͂���܂��B �@�l���Z���T�[�Ɋւ��ẮA�Z���T�[�f�q���̂̓A�i���O�o�͂ʼn��x�������Ă��镨��������ԊO�����Ă��̃��x�����o�͂��܂�����A�u���̖����v����̎�����A���̃p�\�R���p���j�^�[�̂悤�Ɂu�l�������߂��ɋ���v�Ȃǂ̌��肳�ꂽ�łȂ�ȒP�ȉ�H�Ől����ɋ��邩�ǂ����Ȃǂ͌��o�ł���ł��傤�B �@������������ɂ��킹���Z���T�[��������ꍇ�A�����������������镔���Ȃǂɒu���Ɠ����̐ԊO����l�Ɗ��Ⴂ���ď�ɐl�������ԂƔ��f���Ă��܂��܂�����A�����Ă��̐l���Z���T�[�́u�ω��ʔ�r��H�v��p���ĐԊO���ʂ��傫���ω����������u�l������(�������E�������E�o��)�v�Ɗ��m���ďo�͂Ƀp���X���o���܂��B���̕ω��ʌ��m�����Ȃ�����p�I�ɂ������ƕω����鑾�z���̓��˂���ԊO���ʂ̑������O�ɃZ���T�[��ݒu�����ꍇ���A���R�E�̐ԊO���ω����ƂĂ��ۗ����ĕω�����l�⓮���̓����ɔ����ԊO���ʂ̕ω��Ȃ�ԈႢ�Ȃ������������A���R�����̌�쓮��h���܂��̂łقƂ�ǂ̐l���Z���T�[�͂��̕����ł��ˁB �@�]�k�ł����A�ԊO���l���Z���T�[�̑O���u�ǂꂾ���������ʂ����甽�����Ȃ����H�v�Ƃ����������������Ƃ͂���܂��H �@���嗬�̐ԊO�����Ă��̗ʂ𑪂�^�C�v�̃Z���T�[���A�ԊO�����Ǝ˂��Ă��̔��˗ʂ𑪂�Z���T�[���A������̏ꍇ���u�ω��ʁv�����Ă����H�̏ꍇ�͂ƂĂ��������ƑO��ʂ�Δ������Ȃ����͐l�̎����Ŋm�F���Ă��܂�(��) �@���˗ʃZ���T�[�ȂǂŁA�ӂ���͋�ԂɏƎ˂��Ă��邾���Ŕ��˂��Ă��Ȃ��āA�l�╨���Z���T�[�͈͂ɓ���ƈ��ȏ�̔��ˌ������o����悤�ȃ^�C�v�ł͂ǂ�Ȃɂ�����蓮���Ă��Z���T�[�͈͂ɓ���Ɣ������Ă��܂��܂��B�j�q�g�C���̐���Z���T�[�̂悤�ȁE�E�E�B �@�]���āA�A�N�e�B�u�Z���T�[�ƃp�b�V�u�Z���T�[�Ȃǐ���ނ̃Z���T�[��g�ݍ���ŁA����͕��G�ȃR���s���[�^����Łu�l���O�ɋ���̂��H����Ƃ����R�E�̕ω��Ȃ̂��H�v�肷��悤�ȍ��x�ȃV�X�e����v����Ȃ炻�̃p�\�R�����j�^�[�̂悤�ȍ��x�ȁu�l�͋���H�v������s���V�X�e���������ł��܂����A�����ł͂Ȃ�����̂��˗��Ȃǂł͎s�̂̐l���m�Z���T�[���W���[�����g�p���邱�ƂɂȂ�̂Łu�g�C���Ɩ��̐l���Z���T�[�v�Ɠ������s�u�̑O�ł����ƍ����Ăs�u�����Ă���Ɓu�l�͋��Ȃ��v�Ɣ��肳��ă^�C�}�[�œd������Ă��܂��܂��B �@����҂̕������x�ȃR���s���[�^����Z�p�҂̕��Ȃ�u�l�������Ă��邩�H�v�ɂ��ẴZ���T�[�����̐v��v���O��������͂����g�ɂ��C�����܂����A�����łȂ��ꍇ�͎s�̂̐l���Z���T�[���W���[�����g�p���܂��̂ŁA�������܂܂ł͎��Ԃ��o������d������A�����h�~����ɂ́u���O�Ɍx������炷�v���Ƃł��̎��_�Ől���O�ɋ���Ȃ���U���Ă��炤�Ȃǂ��ăZ���T�[�������A���Ԃ��������Ă��炤�����Ȃ��ł��傤�B �@�u�g�C���Ɩ��̐l���Z���T�[�v(���ۂɕs�ւɊ����鎖������܂��ˁc)�Ɠ����ł��B �@���āA����҂̕�����̃��X�|���X��������Ԃő��̕��̊��荞�݂��������Ă��܂����A���������b�����Ă���Ǝ���҂̕��������ɂ����Ȃ�܂��H �@���悤�ɂ��u��������b������āA�����ɂ͂킩��Ȃ��������������I�v�Ƃ�������ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��B �@����҂̕��������������̂ł����A���̂܂܉������ꍇ�͈����Ԃ�������ɂ��̎��⎩�̂��폜�������܂��B ���Ԏ� 2009/5/23

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�Ǘ��l���܁A�ړ_�������܁@���̓x�͎��炵�܂����B �@�m���Ɏ���҂��܂��ԐM������O�ɏ�����b���n�߂Ă��܂��Ə������ݓ�Ȃ��Ă��܂��܂��ˁB �@��ϋ����[�����ł����̂Ŕ��˓I�ɔ�ѕt���Ă��܂��܂����B�Ȍ�C��t�������Ǝv���܂��B �@�Z���T�[���ɂ��Ă̐����A��ώQ�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B �@�����ԊO���Z���T�[�ł�������������W�b�N�ɂ���ĐF�X�Ȏg����������̂ł��ˁB �@�ω��ʃ^�C�v�̐l�̎����͎������܂����B���Ӗ��ɕs���т�T������i�� mojo �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�ԊO���Z���T�[�ŗV�Ԃ͖̂ʔ����̂ł����A�V�т�ʂ��ăZ���T�[�̓����𗝉�����̂͗l�X�ȃZ���T�[�Z�p�ւ̗�����[�߂�ǂ����@�ł�����܂��B �@�Z���T�[�𗘗p����ɂ͂��̃Z���T�[�̐��i��������悭�������Ȃ���ΐ��������p���@�Ŏg���܂���B �@���������Ӗ��ł͐ԊO���Z���T�[���ǂ��g�����̎��₪�o��̂����R�Ƃ�����ł��傤�B �@�����A�����̂���l���ǂ߂ƂĂ��ʔ������e��b���Ă���Ƃ͎v���̂ł����A�����̖����l��܂������ɖR�����l�ɂ͗���s�\�̘b�ɐi��ł��āA�ʔ����Ȃ���������܂���B �@����̖ړI�ł���u�l�����Ȃ��Ȃ�����v�Ƃ����̂����m������@�ɂ��Ă͂��Ȃ�i�荞���܂Řb���i��ł��܂�����A��͎���҂̕����ǂ̂悤�ȋ@�\�𗘗p���ꂽ���̂��Őv���j���ł܂�܂��B �@��������������o���ꂽ�̂ł�����A���Ђ���]�������ė~�����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/5/28

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���Ԏ��x���Ȃ莸�炢�����܂����B �@�䂪�Ƃ̃e���r�ɂ͊O�������[�g�p�[�q������܂��������Ƀv���O���ēx�����ƌ��̃`�����l���A�����ł��܂��B �@�d���������Ԃōēx��������������ƌ��̂܂�OFF�ł��B �@���Ƃ��Ă͐؎��Ȃ̂ł����Ɠ����r�f�I�����I�������A�r�f�I�̓d����OFF�ɂ���̂ł����e���r�̓d����OFF�ɂ���̂�Y��邱�Ƃ��܂܂���U���Ԓ��e���r�̓d����������ςȂ��ƂȂ�܂��B �@�d�C�̖��ʌ����ł����e���r�ɂ��ǂ������Ǝv���܂��B �@SONY�̃u���r�A�͂܂������䂪�Ƃׂ̈̑��u��t���Ă����ȂƎv���܂����B �@�Ƃ肠�������̃e���r�őΉ��ł��鑕�u���쐬�ł���Ɠ��e�����Ă��������܂����B �ړ_���� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�e���r�̓���������������������肪�Ƃ��������܂��B �@�O���łs�u�����Ă��邩�ǂ����ׂ���[�q�͖����Ƃ������ł��ˁB(�f���o�͒[�q�Ȃǂ���������) �@�Ƃ������Ƃ́A�w�s�u�����삵�Ă��鎞�̂݁A�l�����Ȃ��Ȃ�Ɠd������x�Ƃ����u���r�A�̂悤�ȑ��u�͒P���ȉ�H�ł͕s�\�Ƃ������ł��ˁB �@�w�s�u�����삵�Ă��Ă��A���Ă��Ȃ��Ă��A�l�����Ȃ��Ȃ�Ɠd��(AC100V)�������I��OFF�ɂ����x�Ƃ������u�ł�낵���ł����H �@����Ƃ��A������H�����āw�O������s�u�����삵�Ă��邱�Ƃ����m���āA�����R���łs�u��OFF�ɂ����x�Ƃ������@�\�ł������ł����H �@���@�\�łł́A�l�����Ȃ��Ȃ�Ƃs�u��OFF�ɂ��܂����AAC100V���킯�ł͂���܂���̂Ŏ���s�u�����������ɂ̓u���r�A���Ɠ��l�Ƀ����R���𑀍삷�邾���ōς݂܂��B �@�O����H�łs�u�̓�������m���Ȃ��ꍇ�̒�@�\�ʼn�H�̏ꍇ�A�l�����Ȃ��Ȃ���AC100V�������ɂ܂��l���������̓�������w�肭�������B (A) �l�����m�����玩���I�ɍēxAC100V��ON�ɂ���B �@�� ���g���̂s�u�Ȃ�ēx�d��������܂��B�Ō��VTR������VTR����Ă���Ȃ�^��������ʂ̂܂܂ł��ˁB (B) �J�b�g���u�́u�d���ē����v�{�^���������Ȃ��Ƃs�u��AC100V�͕������Ȃ��B �@�� �钆�ȂǂŐl�����Ȃ��Ȃ��Ď����Őꂽ��A���ɂs�u������ۂɂ͕K�����̃J�b�g���u�́u�d���ē����v�{�^���������Ȃ���Ȃ�܂���B (C) �����̒��łs�u��r�f�I�̐ԊO�������R���������ꂽ��AC100V��ON�ɂ���B �@�s�u�����悤�Ƃ��ă����R���𑀍삷��ƁA�J�b�g���u�������R����������m����AC100V��ON�ɂ��܂��B �� �G�A�R���̃����R���ł��Ȃ�ł����삵�܂��̂ŁA�s�u�̃����R���݂̂�r�f�I�̃����R���݂̂Ƃ����w��͂ł��܂���B(PIC���g���Ώo���܂����������Ő��삵�Ē����܂�) �@���̂ق��A��������ȊO�ɂ���]�̂��̂�������������������B �@�������́A �E���@�\�Ł|TV�g�p������AC100V�J�����g�Z���T�[�Ō��m �E���@�\�Ł|TV�g�p�����͉f���o�͐M���Ō��m �E���@�\�Ł|TV�g�p�����͑��̉���(���w�肭������)���g�p �E��@�\�Ł|(A) �l������Ƌ����I�ɂ�ON �E��@�\�Ł|(B) �d���ē����{�^�������� �E��@�\�Ł|(C) �Ȃ�ł������̂Ń����R���ɔ�������ON �̂����̂ǂꂩ��I���A�܂��͕ʂ̂���]�͂ł��肢���܂��B ���Ԏ� 2009/5/30

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@������x���Ȏ�������������Ă��܂����̂����[�̗l�Ő��ɐ\����܂���ł����B �@�u�H��e���r�v�̉���̂������ł���ȂɃV���v���ɂ͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ����ɂ��悭�킩��܂����B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �NjL �@�ԐM���x���Ȃ�\�������܂���B�{�肪�����Ԃ�i��ł���悤�ł��̂ŁA���̋L���̗����W����l�ł����炱�̂܂ܓǂݎ̂Ăĉ������B����v���܂����B wagamiyoni �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@����A���Ԏ��Ƃ��s���S�ȓ_�������\�������܂���B �u��@�\�Ł|(B) �d���ē����{�^���������v�ŏ\���ł��B �@�钆�֏��ɋN�������ɂ��傤�Ǘ\��^�悪�n�܂��^���Âȋ��Ԃ���̐��������������ɂ͂т����肵�܂����B �@�Ɠ����e���r�̓d����鎖��Y��Ȃ���ςގ��Ȃ̂ł���...�B �@��낵�����肢�������܂��B �ړ_���� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

wagamiyoni�l �@�ړ_�����l���߂��āA�b���i��ł��܂��̂ł��C�ɂȂ��炸�ɁB �ړ_�����l �@�ł́A�u��@�\�Ł|(B) �d���ē����{�^���������v�ʼn�H��v���܂��B �@���ق��̕������҂������Ă��܂��̂ŁA�\�������܂����������Ԃ��܂��B ���Ԏ� 2009/6/1

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����ւ҂����v���܂����B��H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��

�� �l���Z���T�[������  �@�l���Z���T�[�ɂ�Panasonic�d�H�́uNaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�v���g�p���܂��B

�@�l���Z���T�[�ɂ�Panasonic�d�H�́uNaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�v���g�p���܂��B�@10�~�ʂ�菬���Ȓ����^�ŁA�����ɂ��œd�Z���T�[�`�b�v�Ɗ��m��H�E�o�͉�H�������Ă���Ƃ����X�O�����m�ł��B �@NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�ɂ͂��낢��ȃ^�C�v������A����̗p�r�ł́u�f�W�^���o�͌^�v�ł��鎖�͕K�{�ł��B �@���x��Ή������ɂ�����ނ�����܂����A�����p�ɂ�TV�̑O�ł����Ƃ��Ă���l�Ԃ̂�����Ƃ̓����ł����������������߂Ɂu�����^ (2m)�v���g�p���Ă��܂��B�莝���̂��̂Ńe�X�g���Ă��܂��̂ŁE�E�E�B �@������2m�ł͍L�����r���O���ł�2m�ȏ㗣���TV�����邱�Ƃ�����ł��傤����A�L��������TV������ꍇ�́u�W�����o�^ (5m)�v�Ȃǂ��ǂ��ł��傤�B(���������͈����Ȃ�܂�) �@NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�E�f�W�^���o�͌^�̏o�͐M�������_���ŃZ���T�[��������������H�ɂȂ�܂��B �@�Ƃ��낪������ƃN�Z������AH�ɂȂ�Ƃ����Ă��d���͍ő�100��A�������Ȃ��Ƃ�����������ȏo�͂ł���Ƃ������ƁA������L�̏ꍇ���I�[�v���ɂȂ�Ƃ���P�^�̃I�[�v���h���C���o�͂��Ƃ������Ƃł��B �@�Ƃ������ƂŁu�v���_�E����R���K�v�v�A�u�o�͂̓g�����W�X�^���œd���������Ă�邩�A�d��������Ȃ�C-MOS IC���g�p����v�Ƃ��������ɂȂ�܂��B �@�v���_�E����R������ɂ��Ă��A�悭����5V�n��TTL���W�b�N�p��4.7K���Ȃ�Ēl����H�o�͂̎���1mA���x�������Ă��܂��̂ŁA�ő��i��100��A���y���z���Ă��܂��̂ł��̂ւ�͒��ӂ��Ē�R�l��I�����܂��B�����C-MOS���͂Ƃ���̂�50��A���������イ�Ԃ�ł��傤����100K���Ƃ��܂��B �@LED1�͐l���Z���T�[���l�́u���������m�v�������Ԃ����s�J�s�J�ƌ���܂��B �@�悭�Ԉ����̂ł����A�œd�^�̐l���Z���T�[�́u�l������̂����m�����v�̂ł͂Ȃ��u�l��������(�ω�����)���Ƃ����m�����v�Z���T�[�ł��B �@�ł�����œd�^�Z���T�[�̑O�ł����Ƃ��Ă��Ă��Z���T�[�͔������܂���B �@�Z���T�[�̃G���A���ɃG���A�O����l�������ė���B�����G���A���œ����B�G���A������G���A�O�ɏo�Ă䂭�B�Ƃ����ω��ɑ��ďœd�^�Z���T�[�́u�����ω�����������I�A�������������炵����I�v�Ƃ����M�����o���̂ł��B �@���̐�����u�Z���p���X���v�̏o�͐M���ɂȂ�̂ŁA���m���Ă�������ԉ����̋@��삳����ɂ́A�ʓr�^�C�}�[��H���K�v�ɂȂ�܂��B �@NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�̔���ȏo�͐M����⋭����Ӗ��ƁA��Ƀ^�C�}�[��H�Ƀg���K�[�M����^���邽�߂�C-MOS���W�b�NIC��74HC04�Ŕ��]�o�͂Ɛ��o�͂̂Q��ނ̏o�͐M���ɕϊ����܂��B �@���]�o�͂́u�Z���T�[���������Ă�����Ԃ̂�H�v�Ƃ����M���ɂȂ�A���̐M������́u�^�C�}�[ON���v�Ƃ����M�������鎞�̂ݒʂ��Q�[�g��H����āu�����M���v���쐬���܂��B �@�u�����M���v�͂��̖��̒ʂ�Z���T�[�����m������^�C�}�[���������邽�߂̐M���ł��B �@�Ȃ��u�^�C�}�[ON���v�̐M���Ɗ|�����킹�Ă��邩�Ƃ����ƁA�����|�����킹�Ȃ�����^�C�}�[OFF���ł��A�Z���T�[������������TV�̓d��(��d��)�������ON�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��A�˗��җl�́u�ċN���͎�ŃX�C�b�`�������̂ł����v�Ƃ������˗��ɔ����Ă��܂��܂��B �@���̐v�̏ꍇ�A��x�^�C�}�[���ꂽ��TV�̑O�Ől�������Ă��d���͓���܂���B �@TV�̓d��(��d��)�����Ȃ����ɂ͖{��H��SW1�́u�蓮�N���v�{�^���������K�v������܂��B �@�����ATV�̓d���͂����Ǝ蓮�Ő��Ă��Ă��A�{��H�ł�TV�Ƃ̘A���@�\�͂���܂���l�����Ȃ��Ȃ�����K��������TV�̓d��(��d��)�͐�Ă��܂��܂��B �@�u�����蓮�Ő�Y�ꂽ��E�E�E�v�Ƃ�����������~�X��Ƃ������ɂ͎����Ő�Ă���āA���̓��ɂ͎蓮�Ń{�^���������čēx��d�������Ȃ����̂������ł��傤�B �@�����������Ă��̓��ɂ͐�Y��邱�Ƃ͖����A�����R����TV�̃X�C�b�`����Ă���͂��Ȃ̂Ŏ���TV���������Ƃ��ɂ͂����ʂ��TV�̃����R���̓d���{�^����������TV�����Ă��ꂽ�ق����y�ł���ˁB �@���������ꍇ�ASW2��ON�ɂ��Ă����u�N���v���E�l�̊��m�v�@�\�������A�^�C�}�[�Ŏ�����OFF�ɂȂ��Ă���TV�̎�d����TV�̑O�ɐl�������Ǝ����I��ON�ɂȂ�܂��B �@���̎��ɁA�O��ɂ����ƃ����R����TV����Ă����(�˗��җl��tv�̓���m�F�ł�)TV���͎̂�d�������邾���Ŏ����d���͓���Ȃ������Ȃ̂ŁA���̎蓮�Ń����R����TV�������Ԃɖ߂邾���ŏ����TV��������͂��܂���B �@��������TV�������ςȂ��ɂ��Ă��ă^�C�}�[�Őꂽ�̂ł�����A�l��TV�̑O�ɗ������d��������Ɠ�����TV�͍��̏�ԂɎ����I�ɕ��A����̂Ŏ����d���������č�錩�Ă����`�����l�����f��ł��傤�B �@���ꂪ�u�킸��킵���v�Ɗ�����Ȃ�u�N���v���E�l�̊��m�v�@�\��OFF�Ŏg�p���Ă��������B �� �ԊO�������R�������� (���܂�) �@�˗��җl�̂��w��ł͂���܂��A����ƕ֗��Ȃ̂Łu���܂��v�Ƃ��ĉ�H�}�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B �@�s�v�Ǝv��ꂽ�Ȃ�s���N�̔j���ň͂��Ă����H�͐��삷��K�v�͂���܂���B �@�ԊO�������R����M���W���[��(IRM3638NS)�𗘗p���āA�u�ԊO�������R�����g��ꂽ�甽�������v��H�ł��B �@���̉�H���o�͂͂Q�n���p�ӂ��Ă��āA�P�̓����R�������������H�ɂȂ�M���ŁA������͐l���M���Ɠ��l���^�C�}�[�̉����Ɏg���܂��B �@TV�̓d����ON�̊ԂɐԊO�������R�����g����ƁA�u�����R�����g���� �� �����ɐl�������v�Ɣ��f���ă^�C�}�[���������܂��B �@SW3��ON�ɂ��Ă���Ɓu�N���v���E�����R�����m�v�@�\�������悤�ɂȂ�A�^�C�}�[�����TV�̎�d����OFF�ɂȂ��Ă��鎞�A�킴�킴�{���u�̂Ƃ���܂ōs���āu�蓮�N���v�{�^����������TV�̎�d�������Ȃ��Ă��悢�̂ł��B �@�^�C�}�[����Ă��Ă��A�����̂悤��TV�̃����R���̓d���{�^�������������Ŗ{�@��ON�ɂȂ�A�����Ő�Ă���TV�͉��Ă��̂܂܃����R���̓d���{�^���M������M����TV���f��ł��傤�B �@�O��ɏ����Y��Ď����Ő�Ă�����ATV�̃����R���{�^���������ēd�����ē������ꂽ���_�ʼnf��n�߁A���̂܂܃����R���̓d���M�����Ĉ�U�����Ă��܂���������܂���B���̂悤�ȏꍇ�͑O���Y��Ă����������Ȃ̂ŁA���߂ă����R���̓d���{�^���������Ȃ������������ł��B �@�A���A���̐ԊO�������R����M���͓���TV�̃����R���̓d���{�^�������ʂ���}�C�R������ł͂Ȃ��A�P���ɕ����̒��ʼn����ԊO�������R�����g��ꂽ�炻��ɔ������܂��̂ŁA���N����TV�͌������Ȃ����ǃG�A�R���̓d���̓����R���œ��ꂽ�c�Ƃ����悤�ȏꍇ�ł�TV�̎�d���͓���܂��̂ŁA���ꂾ���ł͑O�邤����������Y��Ė��������TV�͉f��܂��A�G�A�R���̃����R���Ŏ�d�������邾���ł������I�Ƃ����悤�ȏꍇ�͂��̃X�C�b�`����Ă������A���̂��܂���H���̂����Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B �@�����R���g�p�����m���Ă̎��������@�\��TV�����Ă��鎞�Ƀ����R�����茳�ɂ���A�^�C�}�[�������邽�߂Ɏ��U������̂�������ƕ����̒��ł������ȋ���(�H)�����Ȃ��Ă��茳�Ƀ����R���������Ă���u���ʁv�{�^���ł��Ȃ�ł��`�����Ɖ��������ł����̂ŕ֗������ł͂���̂ł����E�E�E�E�����g�p���͐l�ɂ���ėl�X�ł��̂ł��̂��܂���H����ɕ֗��Ƃ͌�������܂���B �� �^�C�}�[��H �@�{�@�̃^�C�}�[��H�́u�Q�i�K�����v�ɂ��Ă��܂��B �@��i�K�ڂ́u�^�C�}�[�P�v�͒ʏ��TV�̓d���������Ă��鎞�������߂�ړI�̃^�C�}�[�ł��B �@��X���`25���̊Ԃ�VR1�Ŏ��Ԃ�ݒ�ł��܂��B �@�^�C�}�[�P���쒆��LED2���ΐF�Ɍ���A�ʏ�́u�d��ON�v�����m�点���܂��B �@�^�C�}�[�P��74HC123�́u�ăg���K�\�v�@�\�ɂ��A�^�C�}�[���쒆�ɍēx�Z���T�[�����������ăg���K��������^�C�}�[���Ԃ͐ݒ肵�����Ԃ܂ōēx��������܂��B �@�ł�����TV�����Ă��鎞�Ɏ��U��E�̂���(�܂����蓮�����{�^��������)�Ȃǂ��Đl�����邱�Ƃ�{�@�ɓ`����A���̎��_����^�C�}�[�͉�������܂��B �@�ԊO�������R��������H������Ă���ꍇ�͐ԊO�������R���̎g�p�ł���������܂��B �@�^�C�}�[�P�̐ݒ莞�Ԃ����ă^�C�}�[���ꂽ�ꍇ�A������TV��OFF�ɂȂ�̂ł͂Ȃ���i�K�ڂ́u�^�C�}�[�Q�v��������J�n���܂��B���Ԃ�VR2�Ŗ�10�`30�b�ɐݒ�ł��܂��B �@�^�C�}�[�Q�́u�^�C�}�[��x���p�v�ŁA�^�C�}�[���Ԃ��ꂽ���Ƃ�l�Ԃɒm�点��ׂ�LED3���F�ɓ_�ł�������Ԃ̎��Ԃ����܂��B�u�U�[��H������Ă���u�U�[����܂��B �@�^�C�}�[�P���^�C�}�[�Q�̏o�͂�D4�ED6��OR������Ă���̂ŁATV�͂ǂ��炩�Е��̃^�C�}�[��ON�̊��Ԃ͓d��������悤�ɂȂ��Ă���A�x�����Ԓ��������͂��܂���B �@����TV�����Ă��Čx�������v����F�œ_�ł��͂��߂���A�x�����ԓ��Ɏ��U��E�̂���(�܂����蓮�����{�^��������)�A�ԊO�������R��������H������Ă���ΐԊO�������R���𑀍삷��Ȃǂ̂����ꂩ�̓��������^�C�}�[�͏�����Ԃɖ߂��^�C�}�[�P�̒ʏ�̃^�C�}�[���ԂɂȂ�܂��B �� �x���u�U�[��H �@�ꉞ�u�x���u�U�[�v��H���f�ڂ��Ă��܂����ATV�����Ă��鎞�ɂ����Ƃ��Ă��Ē����ԃZ���T�[�����m�Ń^�C�}�[��ɂȂ鎞�ɂ�LED�̓_�łƋ��Ɂu�s�s�s�s�s�c�v�Ɩ��Ă��m�点���Ă����͕̂֗��Ȃ̂ł����ATV�����I����Ė�Q�鎞�ɂ�TV�A���ł͖����ׂ��^�C�}�[�̎��Ԃ������珟��Ɂu�s�s�s�s�s�c�v�Ɩ��Ă��������������͂��߂��̂ɋN������Ă��܂���������܂���B �@���d�u�U�[�̉��͏������Ă��܂艓���܂ł͕������܂��A�{���Ɂu�ꉞ�v�ڂ��Ă݂������ł��̂ō���Ă݂āu�����W�Q�v�����Ǝv��ꂽ�ꍇ��SW4�͐��Ă������ق���������������܂���B �@��H�}���d�グ�Ă��獡���̕��͂������Ă��Ďv�������̂ł����A���̃u�U�[��H�̕����Ɂu���邳�Z���T�[�v��g�ݍ���ŁA�������Â����ďA�Q���Ă��鎞�ɂ̓u�U�[�͖炳���ɁA���邢�������u�l�͋N���Ă��邾�낤�v�Ɣ��肵�ău�U�[��炷�Ƃ����̂�������������܂���B �@�F�X�������������E���ǂ��ł��܂�����A�������̖ړI����ɂ��킹�Đv��ς��Ă݂���̂��ʔ����ł��傤�B �� �\���b�h�X�e�[�g�����[ �@AC100V��ON/OFF����̂ɁA����͒ʏ�̃����[(�d�������[)�ł͂Ȃ��\���b�h�X�e�[�g�����[(SSR)(�����̃����[)���g�p���܂��B �@�@�B���̃����[�ł͐ړ_��ON/OFF�Ńm�C�Y���o����A�ړ_������Ɠd����ʂ��ɂ����Ȃ��Č̏�̌����ɂ��Ȃ�܂����ASSR���Ɛړ_�̗͂���܂��u�[���N���X�^�C�v�v�u�X�i�o���X�^�C�v�v�Ȃǃm�C�Y���o���Ȃ��悤�ȓ���Ȑ��\��L�������̂��g���m�C�Y���X�œd�q��H�̌�쓮�̌����ɂȂ邱�Ƃ����܂肠��܂���B �@SSR�͓d�q���i���[�J�[�A�d�H���[�J�[����e��̔�����Ă��܂������l�i�������������܂��̂ŁA����͈����ȁu�H���d�q��SSR�L�b�g (250�~)�v���g�p���܂��B �@����ޔ̔�����Ă��܂��̂ŁA���g���ɂȂ���TV�̂v���ɉ����ė]�T�̂���d���l�̂��̂��w�����Ă��������B(�K�v�Ȃ���M����Y�ꂸ��) �@�������A�H���̃L�b�g�łȂ��Ă����[�J�[���̂������肵��SSR(DC��5V�쓮�^�C�v)���g���Ă����\�ł��B ���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@�g���v�����Ƃ��ẮA�b��ɏo�Ă����p�\�R���p�̃��j�^�[�Ŏg�p����ׂɁu�����Z���T�[�v(GP2Y0A21YK)���g���āu�l��??cm�ȓ��ɋ��鎞�ɂ͓d��ON���p���v�Ƃ����̂��ʔ����Ǝv���܂��B

�@�g���v�����Ƃ��ẮA�b��ɏo�Ă����p�\�R���p�̃��j�^�[�Ŏg�p����ׂɁu�����Z���T�[�v(GP2Y0A21YK)���g���āu�l��??cm�ȓ��ɋ��鎞�ɂ͓d��ON���p���v�Ƃ����̂��ʔ����Ǝv���܂��B�@���̂悤�ȐԊO�������Z���T�[�́A�ŋ߂͓d�q���i�V���b�v�ł́u���{�b�g�p�v�Ƃ��Ĕ����Ă��܂���(����{�������ł����c)�A�F����̐g�߂ȂƂ���ł���������g�C���Ŏg���Ă��܂��B �@�j���p�g�C���Ȃ�A�T�K�I�̑O�ɗ�������Z���T�[����LED���Ԃ��_�����A������������LED�������Đ����W���[�Ɨ����A���ł��B���O�g�C���ł͗m���֍��ł����̕ǂɃZ���T�[���������āA�l�������Ă���(�Z���T�[�O�ɕ��̂�����H)���Ƃ����m����LED���Ԃ�����A��͂�l����������Ɠ����ɐ����W���[�Ɨ���܂��ˁB �@���̍����v���X�`�b�N�ɕ���ꂽ�Z���T�[�����悭����ƁA���ɂ��̂悤�ȁu�������v�u������v���Z�b�g�ɂȂ��������Z���T�[���d���܂�Ă���̂����Ď��܂��B �@GP2Y0A21YK�̏ꍇ��80cm�`10cm�܂łŃA�i���O�d�����o�͂��܂��̂ŁA���̓d�����v���ă��j�^�[�O60cm���x�ȓ��Ƃ�������������A�^�C�}�[���ăg���K�[���������H(���̏ꍇ�A�Z���T�[�o�͂̒�������ł͂��߁A�p���X������H)�����ΊȒP�Ɏ����ł��܂��ˁB ���Ԏ� 2009/9/3

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@��ς��萔�����|�������悤�Ő\�������܂���B �@���̃X�L���ł͂��Ȃ�̑��ɂȂ�悤�ł����Ō�܂Œ��߂��ɍ�肠�������Ǝv���܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B �ړ_���� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���������Ă��܂����A���G�����Ɍ�����d�q��H�ł��������̃u���b�N�ɕʂ�Ă��܂��̂ŁA���ꂼ��̃u���b�N�������Ɠ��삵�Ă��邩�m�F����Ƃ�i�߂���ΕK���������܂��B �@�����S������Ă����Ɠ����Ȃ��Ă��A�u���b�N���Ƃɓ���m�F��z���~�X�̃`�F�b�N���������قǓ���͂���܂���B �@�}�����A�������m���ɑg�ݗ��ĂĂ݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/9/4

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ԍڗp�c�u�c�̉����������I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�����ԂɂP�QV�p������DVD��t�����̂ł����A����d�������邽�щ��ʂ������Ȃ��Ɓ@�����������ĕ������܂���B�����Ԃւ̓g���^�����O�����͒[�q���特���A�f�������Ă��܂��B �@������DVD�ɉ����H�Ƃ��A�Ԃɉ���������Ɠd�������邽�щ��ʒ������Ȃ��Ă��ǂ����@�Ȃǂ���܂����H �@�d�q��H�͂܂����Ȃ̂ł����A���ꂢ������Ă�����H��������������Ă��������B �x���J �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���ʂ��ςł���Ƃ������́A�u�w�b�h�t�H���[�q�v���特���M�������o���ăJ�[�I�[�f�B�I�ɐڑ�����Ă�̂ł����H �@���ʂ͉f���o�͒[�q�ƕ���ł���u�����o��(���C���o��)�v�Ƃ������ʂ�ύX�ł��Ȃ��[�q���特�������A���C���[�q�ł͑��̃I�[�f�B�I�@��Ɛڑ�����̂ɓK�����M���d�����o�Ă���͂��Ȃ̂Łu���ʂ��������v�Ƃ������������͂��ł��B �@���������g���̒�����DVD�v���[���[�Ƀ��C���o�͒[�q�������Ƃ��A�Ȃ������C���o�͒[�q���w�b�h�t�H���o�͒[�q�ɂȂ��Ă��ăw�b�h�t�H�����x��(���C���x����菬����)�Ȃ̂ʼn��ʂ��������Ƃ��Ȃ�O���ɕʓr�v���A���v���q���ł���ĉ��ʂ��グ�Ă��������B �@�d�q��H�͂܂����Ƃ������ł��̂ŁA�����ʼn�H�}����Ă������ŕ��i���W�߂đg�ݗ��Ă�͓̂����������܂���A�s�̂̃L�b�g�ŗ��p�ł������ȕ������Љ�܂��B �@�L�b�g�ł���Αg�ݗ��ĕ���ڑ��̕��@�Ȃǂ͑g�ݗ��Đ������ɏڂ���������Ă��܂�����A������������K�v������܂���i�O�O�G �@�����d�q�̒ʔ̂ł́u380�A���v (���661�~)�v�Ƃ��Ĕ����Ă���A�A���vIC LM380���g�p���������A���v�L�b�g�ł��B �@�{���̓��C�����x�����x�̓��͂ŃX�s�[�J�[��炷�ׂ̃p���[�A���v�L�b�g�ł����A���̓{�����[���̒��߂œ��͂����C�����x�����x�ŏo�͂����C�����x�����x�ł̎g�p���ł��܂��B �@�d���d����8�`22V�ł�����A�����Ԃ�12V�ł��̂܂g���܂��B �@���̃L�b�g�̓��m�����p�ł�����A�X�e���I�Ŏg�p����ɂ͂Q�����ĉE�E���̃`�����l���ɂ��ꂼ��Ƃ���܂��B �@�A���vIC LM380��ALM386���g�p�����L�b�g�͊e�Ђ���F�X�o�Ă��܂��̂ŁA�������߂��̓d�q�p�[�c�V���b�v�Ŕ����Ă��������g�p�����Ɨǂ��ł��傤�B �@�����d�q�Œʔ̂�����Ă���LM380���g�p�����i��661�~�Ɣ�r�I�����̂ł����߈Ղ��Ǝv���܂��B �@�K�v�ȃp�[�c���������Ŕ����đg�ݗ��Ă�Ζz�ō쐬�ł��܂��B�{�y�[�W�̂ق��̋L������LM386���g�p�����A���v��H�̉�H�}�͌f�ڂ��Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ������ō����̂��ʔ����ł��傤�B ���Ԏ� 2009/5/17

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�͂��߂܂��āB �@���d�u�U�[�i���㎮�j��p�����u�U�[��H����肽���̂ł�����H�}�������Ē����Ȃ��ł��傤���H �@�u�s�b�s�b�s�b�s�b�v��u�s�[�s�[�s�[�s�[�v�Ȃǂ̂悤�Ƀu�U�[��炷������C�ӂɕύX�ł���悤�ɂ������ł��B �@�����ԕ��i�Ȃ̂œd���͂P�PV�`�P�TV�ł��B ���w�����i�ȂǍׂ��������Ē�������肪�����ł��B �@��낵�����肢�v���܂��B ���낦�� �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�炷�Ώۂ����d�u�U�[�̂悤�ł��̂ŁA���ɑ�d���̃h���C�o��H�����Ȃ�555���U��H�ōς݂܂��B �@555�͊e�Ђ���LM555��NE555�Ȃǂ���������Ă��܂�����A���X�Łu�^�C�}�[IC��555�������v�ƌ������̂��X�Ŕ����Ă���i���o�Ă��܂��B �@���U���g����VR1�Ŗ�0.6Hz�����12Hz�̊ԂŔC�ӂɒ��߂ł��܂��B �@���Œ��R���Ĕ��U�������ς�̂̓u�U�[�̉��ł킩��܂����A�ꉞ����m�F�ׂ̈�LED(�ԐF)�����Ă��܂��B �@�u�U�[�̂�����LED�𐔌`�\�܂Œ��x�ł���A�K�v�ȓd��������R������555�̏o�͂Œ��ړ_�ł������邱�Ƃ��ł��܂��B �@��R��R���f���T���A�d�q�p�[�c�X�ɍs���ĉ�H�}���v�����^�[�ň����������X������Ɍ�����ǂ�������̂��������Ă���܂��B (�p�[�c�V���b�v�͊�{�I�ɃZ���t�T�[�r�X�ł��A�����ŒT���Ȃ��ꍇ�̂ݓX������ɐq�˂Ă�������) �@���X�ɍs���Ȃ��Ńl�b�g�V���b�s���O�ȂǂŃp�[�c���ꍇ�́A�u�C�̖����v�̊e����L���y�[�W(���i�ʐ^��)�Ȃǂ��Q�l�ɕ��i��I�Ԃ悤�ɂ��Ă��������B �@�O�ɂ������Ă��܂����A�u�������v�ł͉�H�}�̒͂��܂����ׂ��ȕ��i�ɂ��Ă͐��������A�������ōw�����Ē����Ƃ����X�^���X�ł��B ���Ԏ� 2009/5/6

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���������b�ɂȂ�܂��B�������O�Q�P�O�ł������܂��B �@�k�d�c�Ԋu�œ_�ł��������Ă��̉�H�̂b�S���Q�Q�O�ʂɂ����̂ł����A�d�������������_�����Ԃ���Q�T�b�E�����P�U�b�ɂȂ�Q��ڈȍ~�͓_����P�U�b�E������P�U�b�̌J�Ԃ��ƂȂ�܂����B �@�ŏ������R���f���T�[�ɗ��߂�̂ɗ]���Ȏ��Ԃ��K�v�ƌ������Ȃ̂ł��傤���B �@�ŏ�����Q��ڈȍ~�Ɠ����b���ɂ�����@�͂���܂��ł��傤���B �@�܂��A���łƂ����Ă͂Ȃ�Ȃ̂ł����T�T�T�̂Q�Ԃ��f�m�c�ɗ��Ƃ��g���K�Ƃ���^�C�}���悭�g���Ă���̂ł����A����ŕs��͂Ȃ��̂ɁA�Ԃɓ��ڂ���Ǝ���̃m�C�Y���E���̂��d���������^�C�}������ɃX�^�[�g���Ă��܂��������X����܂��B�ʓd��͉��x����Ă�����Ƀg���K�Ń^�C�}�Ƃ��ċ@�\���܂��B �@�����g�p�̓��A�S���ُ�����Ȃ���������܂����A�������镨���d������������ł͂Ȃ��A���X�Ȃ̂ŗ]�v�C�ɂȂ�܂��B �@�d�����C��100�ʁE0.1�ʂT�Ԃ�0.01�ʓ��͕t���Ă͂���̂ł����B �@�����ǂ����@�͂Ȃ��ł��傤���B �@�����I�Ȏ������Ő\����Ȃ��̂ł����X�������肢���܂��B �������O�Q�P�O �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�ŏ��������Ԃ������̂��^�C�}�[IC555�̎d�l�ʂ�̓����ł��̂ŁA�̏��v�~�X�ł͂���܂���B �@�^�C�}�[IC 555���f�[�^�V�[�g�͂����ɂȂ�ꂽ���͂���Ǝv���܂����A�g�p�ɂ������ăC���^�[�l�b�g����555�̔��U��H�̐v���@�⌴�����Љ�����Ă���y�[�W�������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����(���Ƀf�[�^�V�[�g�ł�)��555�̓���ɂ��Đ�������Ă���̂ŁA�����Ă����������������Ə����Ȃ��Ă��ǂ����Ǝv��������ł͉�����Ă��܂��A555���g�p���钍�ӂƂ��Ă͂ƂĂ���{�I�ȓ��e�ł��̂ŁA���������m�Ȃ��̂ł�����o���Ă����Ă��������B �w�^�C�}�[IC 555�̔��U�̏��x���Ȃ錴���̐����x  �@555�̓R���f���T�̏[�d�E���d���P�T�C�N���Ƃ��Ĕ��U���܂����A���̃R���g���[���̓g���K�[(���_���E�����ESET)���͂ƃX���b�V�����h����(���_���E����ERESET)�̂Q�̓d�����͂�臒l���R���f���T�d�����z���邩�ǂ����Œ��̐���p�t���b�v�t���b�v���Z�b�g�E���Z�b�g���܂��B

�@555�̓R���f���T�̏[�d�E���d���P�T�C�N���Ƃ��Ĕ��U���܂����A���̃R���g���[���̓g���K�[(���_���E�����ESET)���͂ƃX���b�V�����h����(���_���E����ERESET)�̂Q�̓d�����͂�臒l���R���f���T�d�����z���邩�ǂ����Œ��̐���p�t���b�v�t���b�v���Z�b�g�E���Z�b�g���܂��B�@�g���K�[�[�q�ƃX���b�V�����h�[�q��IC�����ŃR���p���[�^�̃A�i���O���͂ƂȂ��Ă��āA�e�R���p���[�^�͓����̕�����R��1/3Vcc��2/3Vcc����d���Ƃ��ė^�����Ă��܂��B �@���U��H�̉�H�}�ʂ�ɕ��i��t�����ꍇ�A�t���b�v�t���b�v��1/3Vcc�ȉ��ŃZ�b�g����A2/3Vcc�ȏ�Ń��Z�b�g����܂��B  �@�]���āA�d��ON�������ŏ��̏�Ԃł̓R���f���T��0V�ł�����1/3Vcc�ȉ��Ńt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g����A���d�g�����W�X�^��OFF�ŃR���f���T�ɂ�Vcc���R1+R2(+VR1)����ď[�d���J�n����܂��B���̓d����2/3Vcc�܂ŏ㏸����܂ł̎��Ԃ�����̏[�d�T�C�N���̎��Ԃł��B

�@�]���āA�d��ON�������ŏ��̏�Ԃł̓R���f���T��0V�ł�����1/3Vcc�ȉ��Ńt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g����A���d�g�����W�X�^��OFF�ŃR���f���T�ɂ�Vcc���R1+R2(+VR1)����ď[�d���J�n����܂��B���̓d����2/3Vcc�܂ŏ㏸����܂ł̎��Ԃ�����̏[�d�T�C�N���̎��Ԃł��B�@�R���f���T�d����2/3Vcc�܂ŏ㏸����ƃX���b�V�����h�[�q�̔���d��2/3Vcc���z����̂Ńt���b�v�t���b�v�̓��Z�b�g����A���̕��d�g�����W�X�^��ON�ɂȂ�R���f���T��R2(+VR1)���o�R���ĕ��d����܂��B���̓d����1/3Vcc�܂ō~������܂ł̎��Ԃ����d�T�C�N���̎��Ԃł��B �@1/3Vcc�܂ʼn���������g���K�[�[�q��臒l���z���܂��̂Ńt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g������d�͏I���AR1+R2(+VR1)��ʂ��Ă̏[�d�T�C�N���ɐ�ւ��܂��B�Q��ڈȍ~�̏[�d�T�C�N���̎��Ԃ�1/3Vcc����2/3Vcc�ɏ㏸����܂ł̊ԂŁA�����0V����2/3Vcc�ɏ㏸����܂ł̎��Ԃ��Z���Ȃ�܂��B �@���̂悤�ɁA555�̓���ł͏���̏[�d�̂�0V����2/3Vcc�܂ŏ[�d����ׁA�Q��ڈȍ~��1/3Vcc����2/3Vcc�܂ŏ[�d���鎞�Ԃ��͒����Ȃ�܂��B �@������u���瓯�����Ԃɂ������v�Ƃ����v���́A���ʂ�555���g�������U��H�����l�͍l���܂���B�u�������������IC�v�Ȃ̂ł�����B �@���瓯�����Ԃ��~�����ꍇ�́A���瓯�����Ԃ̃^�C�}�[��H�₻������IC��T���Ďg�����̂ł��B(�ǂ�ȉ�H��IC���L��̂��͂����ŐG��܂���) �@�����u�ǂ����Ă�555�ŏ��玞�Ԃ��ɂ������v�Ƃ����̂ł���A555�̎g�p���@�Ƃ��Ă͎ד��ł������̂悤�ȓ��엝�_���l�����܂��B �@�g���K�[���x����1/3Vcc����ς����Ȃ��̂ŁA�R���f���T��1/3Vcc�ł͂Ȃ�0V�t�߂܂ŕ��d�������Ƀg���K�[�[�q�ɂ�1/3Vcc��������悤��555���x����H��lj����Ă��B ���T�ԃs���̃R���g���[���{���e�[�W�̕ύX�Ŋ�d���͕ς����邪�A�X���b�V�����h���ς�̂łT�ԃs����ύX������@�͎��Ȃ��B �@���āA���̕��@�łQ�ԃs���ւ̓d�����R��lj������떂���������ƁA�m���ɃR���f���T�d����0V�t�߂܂ŕ��d������g���K�[��������悤�ɂȂ�܂������A���x���ʂ̖�����������܂��B �@����́A�Q�ԃs���̓d�����떂�����ׂ�Vcc�ƃR���f���T�d�����R�ŕ������Ă��̂ł����A����������R��lj����鎖�ŏ[�d���ɂ͂��̒�R���o�R���ăR���f���T�ɂ�葽���[�d�d��������A���d���ɂ�Vcc���炻�̒�R��R2(+VR1)�ŕ��������d���܂ł����d����������Ȃ�(���d�̑������j�~�����)�̂ŁA���d�Ɏ��Ԃ�������悤�ɂȂ�����A���d���������Ȃ��悤�ɂȂ�܂��B���d���������Ȃ��̂͒lj��̒�R�l�߂���Ύx��͂Ȃ��Ȃ�܂����A���̒�R��lj�����Ƃ��������Ō��̔��U��H�ł́u555�̓����̂P�ł���[�d���ƕ��d���̒�R�o�H���Ⴄ�ׁA�f���[�e�B���50%�ɂ��鎖���s�\�ł���B�v�Ƃ�����_����茻��Ȃ����Ă���(�[�d���ƕ��d���̒�R�l�̍����������������Ă���)�Ƃ������z�I�Ȑv�������A�[�d(ON)���Ԃƕ��d(OFF)���Ԃɂ��Ȃ�̍�������邱�ƂɂȂ�܂��B �@�u����ƂQ��ڈȍ~�̎��Ԃ��ɂ������v�Ƃ������z��������ƁA�u�f���[�e�B�䂪50%����傫��������v�Ƃ��������ɂ��Ȃ�̂ł����A����������H������]�ł��傤���H �@�^�C�}�[IC 555���g�p���Ă������A�����ƃg�����W�X�^��IC����lj����Ȃ��ƌ��X�̐v�̃f���[�e�B��50%�ɋ߂����z�I�Ȕ��U��H���c���A�ŏ����玞�Ԃ�S�ē����ɂ���Ƃ����̂͂��Ȃ����Ǝv���܂��B �@����Ȏ������邭�炢�Ȃ�A555���g��Ȃ��ʂ̉�H�������ŖړI�̉�H��������ق����X�g���[�g���Ǝv���܂��H (�����ł͉�H�͒��܂���) �@���ł̌��ɂ��ẮA���͂����ł͂Ȃ����������Ǐo��̂��킩��܂���̂ŁA�ȒP�Ȓlj���H�Ƃ��ăp���[�I�����Z�b�g��H���Ƃ���Ă݂Ă͂������ł��傤���H �@��H�}�͉ߋ��ɑ����o�Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ��ăe�X�g�E�g�ݍ��݂��Ă��������B ���Ԏ� 2009/5/19

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 5/20 |

�@���������b�ɂȂ�܂��B �@�{���ɏ����̎���ł���Ԃ���点���݂܂���ł����B �@���������ʂ葼�Ɏg����IC�͂�����ł�����̂�����555�ɍS��K�v�Ȃ�Ăǂ��ɂ������ł���ˁB �@���X�ł����{���ɃA�z�Ȏ���ł��݂܂���ł����B �@���ł̌�����C�ER�E�_�C�I�[�h�ʼn�H��g�݃e�X�g���Ă݂܂��B �@����������ǂ������肪�Ƃ��������܂����B max0210 �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H �V�I �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���ɓd�r�{����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂P�{�Ƃ݂Ȃ��Ă�낵���ł��ˁH �@�u���y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H�v�ʼn��Ă��܂��B �@�܂��u�ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐����v�Ƃ��������⒆�ł��L�b�g���g�p���ē��l�̂��Ƃ��ł��邩�ǂ����ɂ��Čf�ڂ��Ă��܂����A�ǂ܂�Ă��܂��H �@����1.5V�Ŗ����Ă��A��L�̓��e�Ōf�ڂ��Ă���d���͓d���ςł����炽�Ƃ��d�r�Q�{��3V���K�v�ł����̂܂g���܂��B �@����������O�ɂ͕K�����l�̕����f�ڂ���Ă��Ȃ����m�F�����肢���܂��B ���Ԏ� 2009/5/5

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�|�[�^�u���J�[�i�r���o�C�N�Ɏ��t�������̂ł����Ԃł��ƃV�K���b�g����ȒP�ɓd�������܂����o�C�N�̏ꍇ�͎��鏊����܂���B �@�P�Q�u����T�u�ɕψ��ł����H���o���܂����B ���� �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�V�K�[�\�P�b�g�͖����ł����A�t�����g�p�l������Β��Ɋe��z���̃n�[�l�X������܂�����A�����̒�����K�v�Ȑ���I���12V�͎��o���܂���ˁB �@�d�C�̊�b�m�����炢������������Ńo�C�N������12V�����o����͂��ł��B �@�����ł��Ȃ��Ƃ��A�������Ă��ǂ̔z�������ׂ��Ȃ��ȂǁA�d�C�����E�H�삪�ł��Ȃ����͖��������ăo�C�N�����悤�Ƃ��Ȃ��ł��������B�i�r���o�b�e���[�^�C�v���g�p���Ă��������B �@12V�����o������́A�u�C�̖����v�ʼn��x���L����b�ɏo�Ă���DC/DC�R���o�[�^�E���i��O�[�q���M�����[�^���g�p�����d����H�Ȃǂ�����ĂƂ����Ηǂ������ł��B �@�|�[�^�u���i�r�̏���d����400mA���x�܂łł����105�`315�~�Ŕ����Ă���V�K�[���C�^�[�p�̃R���o�[�^�𗬗p����悢�ł����A1A���x�K�v�Ȑ��i�Ȃ�1000mA�Ή��̏��i�������ԗp�i�X�Ȃǂōw�����Ďg�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������H�t���Ȃǂɒ��ڍs����̂ł�����d����Ȃǂi�X�ŒT���Ĕ�����Ύ����ԗp�i�X�̂悤�ɓd�C�W���i�͂Ȃ�ł������X�Ŕ������͂����ƈ����ł��܂����A�����������ŕi��T���̂��Z�p�E�m���̂����ł�����A�����ł͂Ȃ��l�͑��������Ă���ʐl�����̓X�ŕK�v�ȏ��i���Ďg�����ق������s�����Ȃ��ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2009/4/3

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�����͎��ۂɎ��t���Ă��܂��̂ŎQ�l�܂ŁB �@�z�[���̒[�q����{�̓d�������A�R�[�q���M�����[�^�[�œd���𐧌䂵�Ă��܂��B �@�}�C�i�X���͂��̂܂܃{�f�B�[�A�[�X�ł��B �@����ŕs�����^�p���Ă��܂����B �@�Ȃ��A�g���Ă�i�r��Mio C323�ł��B Thief �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���߂ē��e���܂��z�[���y�[�W�h���������p�h�̊Ǘ��l�ł��B �@�����u�C�̖����v���y���݂ɔq��,�Q�l�ɂ����đՂ��Ă��܂��B �@�����l����o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r�̂���������āA���Q�l�ɂȂ�Ǝv�����e�����đՂ��܂��B �@���͑�p�̑�k�ɒ��݂��Ă��܂����A�c�h�x�X�����Ȃ��A�d�q�H��̎����`���āA�ȒP�ȓd�q�H��̉��������Ă��܂��B �@���̂g�o�ł��Q�l�ɂȂ�K���ł��B ���������p �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�o�C�N�̂ǂ̏ꏊ����d�������邩�v�Ȃǂ́u�C�̖����v�̎�|�E���e�ł͂���܂���̂ŁA�o�C�N�E�Ԃ̎���T�C�g��R�~���j�e�B�Ŏ�������ꂽ�ق��������Ǝv���܂��B �@���܂ł̎ԊW�̂���������ꂽ���̓��e�L���������ɂȂ���킩��Ǝv���܂����A�e�ɕԓ������Ă��������ʂ�Ԃ��Ȃ��l���������܂���ˁB �@���������āA�Ȍ�͎ԁE�o�C�N�W�̂�����͂������肢�������炢�ł��B(���̃R�~���j�e�B�T�C�g�Ƃ�������ł��傤�ɁE�E�E) �@������ɂ͂����ւJ�ȕ�����������Ⴂ�܂�����A�ԁE�o�C�N��̕��S�̂������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��͕̂������Ă��܂��B �@�������ߋ��̗�����Ă���Ƃ��܂�ɂ��u�l�Ɏ��₵�Ă����āE�E�E�v�Ƃ��������������܂��ˁB �@������ԁE�o�C�N�W�ł����₳���������܂�Ɂu�ǂ����̓����Őg����Ȍf���Ɗ��Ⴂ���Ă���H(�l�b�g�Ƃ͂����������Ǝv���Ă���)�v�u������l�ɕ���q�˂��V��m��Ȃ��l����v���Ǝv����悤�ȓ��e�������ꍇ�ɂ́A�Ȍ�ԁE�o�C�N�W�̂�����͈�؎t���Ȃ����Ƃɂ��邩������܂���B �@���āA���������p�l�B���d���ő�p���ݒ��ł����A����J�l�ł��B �@�d�q���i���[�J�[�͗L���ǂ���ő�p�̉�Ђ������ł����A�c�h�x�X�E�p�[�c�X�͔�r�I���Ȃ��̂ł����B(�n��ɂ����Ǝv���܂���) �@����ł��镔�i�����{�Ƃ͈Ⴂ�A�����n��̐��i���قƂ�ǂȂ̂ł��傤�ˁB�t�ɓ��{�ł͎�ɓ���ɂ������A����������������邩������܂���ˁB �@�Ƃ���ŁA���̃����N��ɏ�����Ă���u�f�o�r���̓��`�E���d�r�����ڂ���Ă��܂��̂ŁA���`�E���d�r�� �@�[�d���鎞�ɂ͈��S�̂��߁A���`�E���d�r���[�d�o����@�\���������d�����K�v�ɂȂ鎖��������܂����B�v�Ƃ������e�͊Ԉ���Ă��܂��B �@�g�p����Ă���@���USB�[�q���狋�d���邻���ł����A���Ƃ�����p�\�R������USB�d�����q�����ꍇ�ɂ̓p�\�R���ɂ́u���`�E���C�I���o�b�e���[�̏[�d�@�\�v�Ȃ�ĕt���Ă��܂���A���̃i�r��j�Ă��܂����ƂɂȂ�܂���ˁB �@���݂̌g�ѓd�b���͂��߃��`�E���C�I���[�d�r��������Ă��āA�O�������d���d��(USB������)�ŏ[�d�ł���@��ɂ��@��̒��Ƀ��`�E���C�I���[�d�����H�������Ă��܂��̂ŁA�O���̓d���͎O�[�q���M�����[�^�̂悤�ɒP���ɂT�u�����������H�ŗǂ��̂ł��B �@��̂̃A�i���O����̌g�ѓd�b��AUSB�[�q�̌`�����Ă��Ă����͐�p�[�d�킵���q���ł͂����Ȃ����u(�������Ɩ����ł����c)�Ȃ�ڑ�����d�������̋@��Ŏg�p���Ă���d�r��p�[�d��H�𓋍ڂ����u�[�d���v�łȂ�������܂��A�ėp��AC�A�_�v�^�[��USB�[�q�ł̋��d������@��͊O���ɂ͏[�d��H�͎����܂���B �@�������g���̃i�r���uUSB�[�q�̌`�����Ă���̂ɁA��p�̏[�d�킵���q������_���v�ȋ@��ł���A�ł���u���̂f�o�r�́v�ł͂Ȃ����[�J�[�E�^�ԂL���Ă����Ă��������B �@�łȂ��ƃ��`�E���C�I���o�b�e���[�g�p�@��S�̂��u���`�E���C�I���Ή��̓d���v���g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ȑ傫�Ȍ����^���Ă��܂��܂��B ���Ԏ� 2009/5/5

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�Ǘ��l�l�@�����̂��w�E�L���������܂��B �@�u�C�̖����v�Q�O�O�W�N�Q���P���̃��`�E���C�I���[�d�r�̕ۊǕ��@�H�̂��Ԏ��ɁA�����ӎ����Ƃ��ďڍׂɋL�q����Ă��܂����̂ŁA�������`�E���d�r�̏[�d�͋C������K�v������Ƃ̌�������Ă��܂��܂����B�Ȃ��A�@��͂l����(GPS)�R�P�O�ƌg�ѓd�b(PG1900)�̗����ɂɂ���܂��t�r�a�R�l�N�^�[�ɐڑ����ď[�d���Ă��܂��B�{�̑��ɂ͏[�d�����H������͂��ł�����A���w�E�̒ʂ�ł��ˁB �@�g�o����������đՂ��܂��B ���������p �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@���L��������܂��B �@��ӌ����Q�l�ɒ��킵�Ă݂܂��B ���� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�|�[�^�u���i�r�Ŏg�p����Ă���̂�MIO�V���[�Y�������悤�ł��ˁB �@�����l�͂ł�����߂��Ƀo�C�N������̏�肢���F�B���A�������������ȒP�ɑ��k�ł���s���t���̃o�C�N�V���b�v���L��(�܂��͎��Ԃ������č��)�Ƃ悢�ł��ˁB ���Ԏ� 2009/5/5

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�ŋ߂̃e���r�̓R�}�[�V�������ɁA�}�ɑ剹�ʂɂȂ�̂������Ő��䂵�Ă���邻���ł����A�Â��e���r�p�ɊO�t���A���v�ł���ȉ�H�������o���܂���ł��傤���H

�}�[�u�� �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@���������@�\�̂���s�u�������Ă���̂ł����H�A�m��܂���ł����B���s���ł��݂܂���B �@���������@�\�̂��Ƃ��`�f�b�ƌ����܂��BAuro Gain Control�̂��Ƃœ��{��ł́u�������������v�ƌ����܂��B �@������������傫�������肷����͐M�����A�����I�Ɉ��̍œK�ȃ��x���ɑ��������H�ŁA���͐M���������Ŕ��f���đ����x��ς��ďo�͂����ɂ��܂��B �@�����A�X�s�[�J�[�̉����̏ꍇ�́u�����ŏ����ȕ���傫������v����������Ɩ{���͏����ȉ��̂͂��Ȃ̂ɏ���ɑ傫�ȉ��ɂ��Ă��܂��āA�����Ƃ����e���r��W�I�̉����ɂ͕������Ȃ��Ȃ�܂��B �@�ł��̂��`�f�b�̋@�\�̒��ł��u�傫�ȐM���͏���������v�@�\�������g�p�����H������A������u�R���v���b�T�[�v�ƌ����܂��B �@�Â�����A�}�`���A�����̐��E�ł͑��M�p�}�C�N�̃��x�������ȏ�ɏグ�Ȃ��u�}�C�N�R���v���b�T�[�v�Ƃ�����H�����삷��l�������A�u�}�C�N�R���v���b�T�[�v�Ō�������Α�R�̐l�̃��|�[�g��������ł��傤�B �@�ȈՂȉ�H�ł͉������x�����������f����̂ł͂Ȃ��A�P���Ɉ��ȏ�̃��x���ɂȂ�Ȃ��悤�ɓd�����J�b�g���Ă���悤�ȏꓖ����I�ȕ�(�A�����i���͏��Ȃ�)����A�����Ń��x�����m�����đ�������ς���悤�Ȃ������肵�����܂ŗl�X�ł��B �@�悭�g����IC��������TA2011S��(�T����)���ł�����\�ł�����A��������IC�ʼn�H��v����Ă͂������ł��傤���H (���������̓��x���̓}�C�N���x���Ȃ̂ŁA�K���Ƀ��x���_�E�����ē��͂��Ă��K�v�͂���܂�) �@�l�b�g�Œ��ׂĂ݂�ƁA�܂��Ƀ}�[�u���l�̕K�v�Ƃ���Ă���@�\���X�s�[�J�[�쓮��H�܂őS��������LSI��������܂����B �@����(Panasonic)��AN12945N�ŁA�g�ѓd�b��m�[�g�p�\�R���Ȃǂʼn����o�͂����ȏ�̃��x���ɂ͂��Ȃ��X�s�[�J�[�ی�p���`�f�b��H�����̃A���v�̂悤�ł��B �@�����A�@��g�ݍ��ݗp��LSI�ŏH�t���Ȃǂł��ʏ�̔��͂���Ă��Ȃ��ł��傤����A�l�ł̓���͕s�\�ł��ˁB �@�ŋ߂̍��@�\�ȉt���s�u�Ȃǂł͂�����������@�\���̃A���v��X�s�[�J�[�h���C�o�[�����g�p���āA�ق��ɂ��{�̂b�o�t�̃v���O������@�\�Łu�R�}�[�V�����̉�������������v�Ƃ����悤�ȋ@�\�𓋍ڂ��Ă���̂ł��傤���B �@�����l�b�g������ǂ����ɉ�H�}���o�Ă���Ǝv���܂����A�����M���p�̃R���v���b�T�[��H�̓g�����W�X�^��I�y�A���v��g�ݍ��킹�č�邱�Ƃ��������ł��܂��B �@����́u�����\���H�v�Ƃ���������ł��̂Ŏ������@�̂������܂łƂ����Ē����܂����A�o���o���̓d�q�p�[�c���W�߂č��l�I�ȕ��@����A���[�J�[�̍H�ꐶ�Y�Z�p����g������p�`�b�v�܂ŁA�F�X�ȕ��@�Ŏ������ł���Ƃ����������킩�肢��������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/5/2

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@�́A�����̎G���Ńr�f�I�f�b�L��TV�̉������d��X�e���I������\������LED�̐M���𗘗p���āA���]�݂̋@�\������������������悤�ȋL��������܂��B �@���̓f�W�^��������������A�f�b�L��TV�ɂ������LED���̂������I���X�N���[���\���ɂȂ����肵�Ă���̂ł��܂茻���I�ł͂Ȃ������m��܂���ˁB�A�i���O����������1�N������ƂŏI�����Ă��܂��܂����B �@�ŋ߂̃f�W�^���Ή�TV���f��Ƃ��̔ԑg�Ɍ������@�\�ł���A�����ʼn������d�M�������m���Ă���̂����m��܂���B�����ɉ������x���Ŕ��f���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ͎v���܂����B �O�͉� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�u�������d�v�������n�܂������ɂ悭�����āA���ł͂����قƂ�ǎg���Ă��Ȃ����@�ł��ˁB �@�����O�ɔ������u�g�r�r�f�I�f�b�L�ɂ��܂��u�b�l�J�b�g�v�@�\���t���Ă��܂����B �@�̂̉������d���n�܂��������̂悤�Ɂu���y�ԑg�����X�e���I�����v�u�C�O�f��͓�������v�Łw�b�l�̓��m���������x����������ɂ͉��y�ԑg��f��͂����Ƃb�l�J�b�g�ł��܂������A���̂悤�ɂb�l�����ʂ̔ԑg���قƂ�ǃX�e���I�����ł͑S���b�l�J�b�g�ł��܂���B �@�B��u�C�O�f��̓�������v�����́u������������^�悷��v�Ƃ����@�\���r�f�I�f�b�L�ɂ���Ύg���܂��ˁB(���R�b�l�̓X�e���I���������̂Ń��m�������m�@�\�����ł͖���) �@�u�b�l�������v�u�ԑg�{�ҕ������v�M���𗬂��Ă���I�Ƃ͗ǂ�����ꂽ���̂ł��i�O�O�G �@���Љ��TA2011S�ŃX�s�[�J�[�p�R���v���b�T�[��H�łł���ł��傤���A�X�s�[�J�[�o�͂��u�X�e���I�v�̏ꍇ�͍��E�̃A���v�ɕʁX�ɃR���v���b�T�[������ƈ��k�������E�ň���Ă��܂��ƃo�����X�������Ȃ�܂��ˁB �@�u�Â��s�u�v�Ƃ������ƂŃ��m�����o�͂Ȃ�悢�̂ł����A�X�e���I�o�͂ŃX�s�[�J�[���X�e���I�Ŗ炻���Ƃ��Ă���̂ł�����A����ς��p�̉�H��v���č��E�ǂ���̃��x���ł����������o���āA���E�����̃`�����l���𐳂������k�ł����H���K�v�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2009/5/8

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

�@����ƃu���b�h�{�[�h�őg�ݗ��Ă܂����B �@��H�͂܂�܁��ł��B http://members.jcom.home.ne.jp/dvc/m-amp/tw141.jpg �@���ʁA�剹�ʃJ�b�g�Ƃ��������A�����ʎ��ɑ������悤�Ƃ��āA�Â��ȃV�[���Łu�T�[�m�C�Y�v���������Ⴂ�܂����B �@�萔�������Ă݂܂��B �@�܂����m�őg�����ł����A�X�e���I���̓������@���v�����܂���B �@�A�h�o�C�X����������Ƃ��肪�����ł��B �@��낵�����肢�v���܂��B �}�[�u�� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@5/8�ɏ����܂����悤�ɁATA2011S�̓}�C�N�R���v���b�T�p�ɊJ�����ꂽ�P�`�����l��������HIC�ł�����A�X�e���I�ɂ͑Ή����Ă��܂���B �@�茳�Ɍ����������̂ƁA�f�[�^�V�[�g�ɂ�(������Ɖ�����)�u���b�N�}���ڂ��Ă��邾���ŏڂ���������H�}�������̂ŊȒP�ɂǂ����ǂ�����X�e���I�A�������ł���̂��Ƃ��A�ł��Ȃ��ƒf�����Ă��`�����邱�Ƃ͂ł��܂���B �@���ʂ����o���ă^�C�}�[���삳����ׂ̕��i�͊O���ɂb�q���o�Ă��܂��̂ŁA���̂��������ł��Ȃ����ǂ����Ƃ��ׂĂ݂���Ɨǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ʂɃX�e���I��H�ō��ƃI�y�A���v���R���p���[�^��牽���ō���āA���x�����߂��P��̔���LED�����Ȃ��璲�߂���Ƃ������܂胆�[�U�[�t�����h���[�ł͖�����H�ɂȂ�܂����A�ʂ̕����g���Ă����ƒ��߂��y�œ���̊m�F���e�Ղȉ�H�E���u�Ƃ����̂����������ōl�Ă��܂����B �@�A���{���Ɏ��p�ɂȂ�̂��ǂ����͌����Ŋm���߂Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂��獡�͌f�ڂ��܂��A����Ɏg�����i���w�����ăe�X�g���ł����(�����Ď��p�ɂȂ��)��H�}�Ȃǂ��f�ڂ������Ǝv���܂��B �@�����茳�ɖ��������g�����߁A���镔�i�ꎮ���w��������Ɨ\��O�̂�����������̂ŁA�����ɍw�����ăe�X�g���邩�ǂ����͖���ł��B�����̂͂��݂ł�����@�������łɃe�X�g������Ƃ��������ł��傤���B �@�������A���p�ɂȂ�Ȃ������ꍇ�͌f�ڂ��������܂���B���̓A�C�f�A�����Ȃ̂ł��܂���҂��Ȃ��ł��������B ���Ԏ� 2009/5/20

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e |

>�Â��ȃV�[���Łu�T�[�m�C�Y�v���������Ⴂ�܂����B �@TA2011S��6P��10��F��47��F�ɑւ�����A�����オ�肪��邭�Ȃ��ăT�[�m�C�Y����J������܂����B �@��ɃX�e���I�őg���PC�X�s�[�J�[�ɋl�ߍ��݂܂����B �@���k�������E�ň���Ă�ł��傤���A����ȂɋC�ɂȂ�܂���(^^) �@�摜UP���܂���|�ʐ^�P|�ʐ^�Q|�ʐ^�R| �A�h�o�C�X�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �������낵�����肢�v���܂��B �}�[�u�� �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�Ȃ�Ƃ��m�C�Y����J������ĂȂɂ��ł��B �@������͐V�����ʼn�H�����邩�ǂ����̕��i�͍w�����܂������A����ǂ͂��̐�Ɏg�p����VCA���Ȃ��Ȃ�����ł����ɓڍ����Ă��܂��B �@�̂Ȃ�LM3080�Ȃ��ǂ��łł��w���ł����̂ł������ɔp�i��œ��荢��B�T���Č���ƃ��[�J�[���s���i�ł������͂���悤�ł����A�ǂ�������{���̕��i�X�ɂ͒u���Ă��܂���B �@���ɂ͂W�s��IC�ŁAIN-CONTROL-OUT�~2CH�Ɠd��2pin�Ƃ����A�V���v��������̖ړI�ȂǂɍœK�Ȑ�����̂ł����A�����T���v���œ���ł��Ă����ʂɓX���Ŕ����Ă��Ȃ������ʼn�H������Ă��F�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��̖������ɂȂ�܂����ˁB �@���i���������ĂƂĂ��ʓ|�ɂȂ�܂����A��͂�I�y�A���v���ŃX�e���IVCA��H�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��傤���B �@�}�C�R�������琧�䂷��u�f�W�^���d�q�{�����[��IC�v�͔����Ă���̂ŁAPIC�}�C�R�����ʼn��ʂ����m���ăR�}�[�V�����ɂȂ�����f�W�^�����䂷��A�Ƃ��������u�Ȃ���{���ŕ��ʂɔ����Ă���p�[�c�ł����ɂł������ł������ł��B �@�����u�������v�ł�PIC�}�C�R���̃v���O��������Ɋւ��Ă͎�t�͈͊O�ɂ��Ă���̂ŁA�����ł��Ԏ��̔��e�ō��Ƃ����킯�ɂ͂䂫�܂���̂ō���̓f�W�^���d�q�{�����[��IC�͍w�����܂���ł����B �@�}�[�u���l�̍��E�Ɨ��̉�H�œ��Ɂu���Ɋ�����v�قǂ̃X�e���I���̑����Ȃǂ����������ł����̂ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2009/5/26

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ��莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�͂��߂ē��e���܂��B�����d�q��H����������x�̃I���W�ł��B�u�C�̖����v�l�̃y�[�W�͔��ɂ��߂ɂȂ邵���S���邱�Ƃ���ł��B �@����ł����A�T�T�T�^�C�}�[IC�Ȃǂň�莞�ԁi�Q�b�`�T�b�j�ȏ�g���K�[���͂��������������[�����AON�������H����肽����ł��B555�^�C�}�[IC�ɂ�������Ă���킯�ł͂���܂���B�ǂ�ȉ�H���K���������������������肪�����ł��B��낵�����肢���܂��B shou1 �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�悭�u�����[�����n�m�������v�Ƃ�������]������܂����A����Ȃǂ̏ꍇ�� (A) �����ɂ��A�����[��0.01�b���x��ON�ł��ǂ� �̂��A (B) �����[��ON���ĕێ��A�ʓr���Z�b�g�X�C�b�`���������Ȃ̂� �w�肪�����̂ʼn�H�͍��܂���B �@���͒ʂ�P���Ɂu��莞�Ԉȏ�g���K�[���L�����ꍇ�v�f���ă����[��ON���āA���̈��ȏ�̃g���K�[�������Ȃ����烊���[��OFF�ɂ���悤��(A)�̂悤�ȉ�H�̏ꍇ�́A�g���K�[���莞�ԁ{0.01�b�̃g���K�[�M���̏ꍇ�̓����[��ON���Ԃ�0.01�b���ƂȂ�A�����[�Ƃ��Ă͂قƂ�ǖ��Ӗ���ON�ƂȂ邱�Ƃ͗e�Ղɍl�����܂��B �@��莞�Ԉȏ�̃g���K�[�肵�����Ƃ������Ȃ̂ŁA���ۂɃg���K�[�M���̎��Ԃ͕s��ŁA���̂悤��0.01�b���������Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��L��Ƃ������ł���ˁB �@����ɑ���(b)�̂悤�Ƀg���K�[����������烊���[��ON���Ȃ���ςȂ��ɂȂ�̂ł���A�g���K�[���Ԃ̔�������邾���ōςނ̂ł����A����ǂ͐l�Ԃ������[��OFF�ɂ���X�C�b�`���������Ƃ��A���b�ɂ͏o�Ă��Ȃ���莞�Ԃ̌�Ƀ����[��OFF�ɂ���ʂ̃^�C�}�[��H���K�v�Ƃ��A���������w��������̂ʼn�������ėǂ��̂��킩��Ȃ��̂ł�͂��H�͍��܂���B �@���������ڂ����A���Ɏg�����łǂ������p�@�����鑕�u����肽���̂��A�������肦�܂��H ���Ԏ� 2009/5/2

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 5/3 |

�@���ԓ����肪�Ƃ��������܂������s���Ő\�������܂���ł����B �@�p�r�̓��x��SW�̌x���H�ł����u�U�[���邾���ł��̂ŁA���̃��x���t�߂Ńu�U�[���`���^�����O�݂�����̂ōl���Ă܂��B �P�@���x��SW����̓��͖͂�{�R�`�TV�ł��B �Q�@�����[�͈�莞�Ԉȏ���͂��L�鎞�̂�ON�ƃ��Z�b�gSW�Ń��Z�b�g���闼���l���Ă܂��B �@�X�������肢���܂��B shou1 �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�����[�̓�������������Ƃ��A�~����Ȏd�l�ł��ˁB ���N���b�N����Ɗg��\��

�� ���̓J�v���[ �@���͂��u3�`5V�v�ƕs����܂��͕s��̂悤�ł��̂ŁA�t�H�g�J�v��(TLP521-1)�ŃJ�b�v�����O���܂��B �� �^�C�}�[��H �@�g�����W�X�^�Ƃb�q�Ń^�C�}�[��H���쐬���܂��B �@�ҋ@����Tr1(2SC1815)�����삵��C1�͕��d���ꑱ���d���͂ق�0V�ł��B �@�g���K�[���͂�ON�ɂȂ��Tr1��OFF�ɂȂ�AVR1�ER4��ʂ���C1�͏[�d����A���d���܂œd�����オ���Tr2(2SC1815)��ON���܂��B �@�g���K�[�����������Ԃ����m���钲�߂�VR1�Ŗ�P�`�V�b�̊ԂŔC�ӂɐݒ�ł��܂��B �@�ݒ莞�Ԃ܂ł��g���K�[��OFF�ɂȂ�A���̏u�Ԃ�Tr1�ɂ��C1�͕��d����܂��̂ŁA���m�^�C�}�[�̓��Z�b�g����܂����̃g���K�[�M���̗����オ�肩��^�C�}�[�J�E���g���J�n���܂��B �� ���ȕێ���H �@Tr3(2SA1015)�̏o�͂�Tr4(2SC1815)�삳���邱�ƂŁA�o�͂�ON�ɂȂ�����Tr3��ON�ɂȂ���ςȂ��ɂ���t�B�[�h�o�b�N�������Ď��ȕێ����܂��B �@���ȕێ�����SW2���������ƂŎ��ȕێ������Z�b�g�ł��܂��B �@���ASW1�Ŏ��ȕێ��@�\���g�p���邩���Ȃ�����ؑւł���悤�ɂ��Ă��܂����A�ŏ����玩�ȕێ��@�\���s�v�̏ꍇ�͎��ȕێ���H���̂����K�v�͂���܂���B �@�^�C�}�[IC 555���g�p�����Ƀg�����W�X�^�݂̂Őv���܂������A���555�łȂ��ƃ_�����I�Ƃ���������������A���̉�H�ō쐬���邱�Ƃ������߂��܂��B ���Ԏ� 2009/5/5

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���e 5/17 |

�@�����肪�Ƃ��������܂����B �@��]�ʂ�̓��e�ő�ς��ꂵ���v���܂��B �@���������܂������]�ǂ���ł��܂������܂��� �@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B shou1 �l

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���߂܂��āA�d�q��H���S�҂Ȏ҂�DC-DC�R���o�[�^�H�ɂ��ċ����ĉ������B �@����v�����[���̃��C�g��LED�œ_�����������̂ł����A1.5V�œ_��������L�b�g��������܂�������Ń`�������W�������Ǝv���Ă��܂��B �@�F�X�ƒ��ׂĂ��������ɃC���_�N�^�AIC�A�R���f���T�����K�v�Ȃ͉̂���܂������A�C���_�N�^��Ƃ��Ă��d���l��e�ʓ��A��ނ����肷���Ă���Ղ�Ղ�Ȃ�ł��B �@�f�l�Ő\���������܂����������肢�v���܂��B nikku �l

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ԏ� |

�@�{�y�[�W�́uDC/DC�R���o�[�^ICHT7750�ŗV���v�͊��ɂ��ǂ݂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A����IC�ł��R�C����ς�����ǂ̂悤�ȕω����N����̂��̈��͎����Ă��܂��B �@������HT7750�̃y�[�W�ł��e�X�g�Ɏg�p�����ΐF�̕��Ȃǂ����U��H�p�ŃR�C�����������ׂ���R�l�������ׂɕs�K�ŁA�d���E�d�͗p�ł͂���܂����B �@�d����H�Ŏg�p����Ȃ�^���g���C�_���R�A�^�C�v�̓d�͗p�R�C���A�܂��͉E�̊�ʐ^�Ŏg�p����Ă���悤�ȏ�����H�p�ɐv���ꂽ���^���{�r�������^�̒��R�R�C�����K�v�ł��B �@HT7750�̃y�[�W�ł��Љ�Ă���悤�ɁA�u�����܂Ŕ��FLED��1�`2�_���������H�v�̂悤�ɁA�d�͕ϊ������₻�̑�DC/DC�R���o�[�^�Ƃ��Ă̐��\��˂��l�߂Ȃ��g�r�ł�����̂悤�ȃR�C�����g�p���邱�Ƃ͂ł��܂��B�����܂Łu�l�Ŏg�p���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����������x��DC/DC�R���o�[�^�̐v���������ɂ����߂ł�����̂ł͂���܂���B �@�����Ɛv������̂ł���ΕK���d���E�d�͗p�̃R�C��(�C���_�N�^)�����g�p���������B �@HT7750�ŗV�ڂ��Ƃ������ɂ͂܂����܂�X���ł͔����Ȃ��������̂ł����A���ł̓`�b�v�^�̏�����H�p�R�C��������������܂��̂悤�ɓ���ł���悤�ɂȂ�܂����B �@ ��Γd���̃l�b�g�ʔ��ł��`�b�v�p���[�C���_�N�^�����ꂭ�炢�̎�ގ�ɓ���܂��B�i�X���ŕ��i�I�߂Ȃ���u���ꂪ����A����R����A����A��������Ȃ��c�v�ƃ��_���𐂂炵�Ă��܂������ł����j �@���A�e��(H:�w�����[)�͂��g�p�ɂȂ�DC/DC�R���o�[�^IC���f�[�^�V�[�g�Ŏw�肳��Ă�����̂����g�p���������B �@�܂��f�[�^�V�[�g�̎Q�l��H�}�ɍڂ��Ă���e�ʂƁA���ۂɑg�ݗ��Ă��ꍇ�̍œK�e�ʂ��قȂ�ꍇ�������̂ŁA���̂ւ��DC/DC�R���o�[�^�̐v�����ň���̖{��������قǂł��̂ł����ł͊��������Ă��������܂��B(���X�ɍs���Ύ��ۂ�DC/DC�R���o�[�^�̐v�̖{����R�o�Ă��܂�) �@������H�}�ł��ϊ�������D�悷�邩�E�������\��D�悷�邩�A�܂����U���g����t���R���f���T�ŕύX�ł���悤�ȉ�H�ł͗e�ʂ�ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�����͌����ł��ˁB �@�d���e�ʂ͏o�͓d���̒l�ł͂Ȃ��A�[�d���̓˓��d���̒l�����イ�Ԃ�ɋ��e����d���l�̃R�C�����g�p���邱�Ƃ��]�܂����ł��B �@�R�C���̒�R�l��X�C�b�`���O�f�q(FET�Ȃ�)��ON��R�A�����ēd���d����X�C�b�`���O���g���Ȃǂ���K�v�Ȓl�͌v�Z����܂��B �@�v�Z�ł��Ȃ��ꍇ�͏o�͓d���̐��{�̗e�ʂ����R�C�����g���Ă����Εs��͏��Ȃ��ł��傤�B �@�{�E�Ŏd���Őv������̂łȂ���A�����܂ő�G�c�œK���ȃR�C�����g���Ă��Ă���H�͓���͂���Ǝv���܂��̂ŁA�ꉞ�̓f�[�^�V�[�g�Ɏ����ꂽ�T���v����H�ƕ��i�̒萔������đg�ݗ��Ă�Ηǂ��Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/4/25

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|